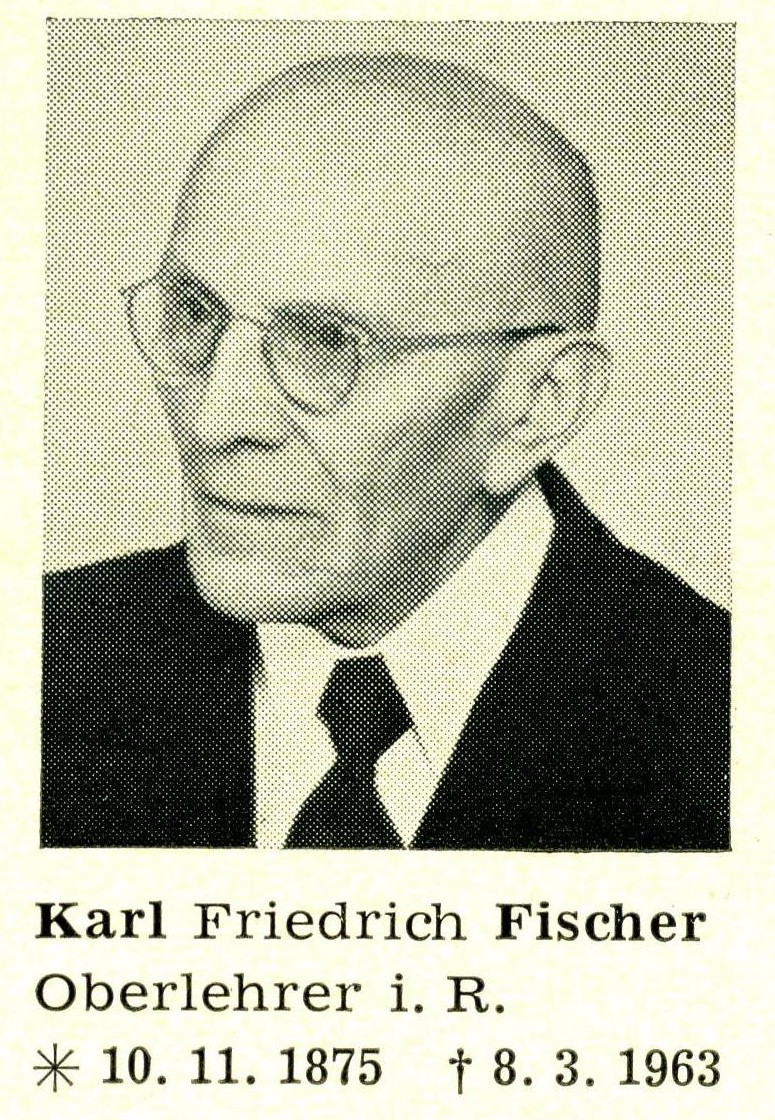

Karl Friedrich Fischer (Archiv Müller)

Intro. Heute gedenken wir des Oberlehrers Karl Friedrich Fischer aus Oberkochen. Geboren am 10. November 1875 als Sohn der Aloisia Mauser und des Josef Anton Fischer sowie als Bruder des „Herrgottshäfners“ Josef , geheiratet am 4. März 1903 Walburga geb. Niest (seine Frau ist wohl früh verstorben, Nachkommen sind keine bekannt) und am 8. März 1963 gestorben. Gewohnt hat er im Eckhaus Dreißentalstraße / Turmweg, im ehemaligen Schmid-Haus. Neben Franz Balle, Pfarrer Josef Trittler und Alfons Mager gehörte er zum schreibenden heimatkundlichen Kreis um Bürgermeister Gustav Bosch, die das Amtsblatt in den 50er Jahren schon damals zu etwas Besonderem machten – lange bevor jemand überhaupt an einen Heimatverein dachte. Da ist es geboten einen alten Bericht über Oberkochen von ihm zu überarbeiten, mit ein paar Fotos zu versehen und zum Gedenken an ihn zu veröffentlichen. Der Bürgermeister übergab ihm vier Bilder mit der Bitte er möge etwas daraus machen.

1882: Die zweitälteste Aufnahme von Oberkochen in seiner ganzen ländlichen Beschaulichkeit (Archiv Müller)

Hinweis. Es ist das älteste Foto von Oberkochen aus dem Jahr 1876, einst im Besitz von Emil Leitz und es vermittelt den Geist friedlicher Einsamkeit, an dem die Eisenbahn seit 1864 vorbeidampft. Wir sehen aber auch schon Industrieansiedlungen, die das stille Dorf in nicht allzu ferner Zukunft in eine fulminante Zeit katapultieren werden, die sich damals niemand vorstellen konnte. Ich habe bewusst ein anderes Bild gewählt, weil das von Hr. Fischer angesprochene Bild inzwischen jeder schon oft genug gesehen hat. Der blaufarbige Text stammt nicht von Hr. Fischer, sondern von mir.

„Nur die beiden Bahnwärterhäuser und der Bahnhof, zwölf Jahre vorher erstellt, die Kreuzmühle, das Mauserhaus, das alte Leitz-Haus und das Schleifhaus, die Ziegelei und der Ziegelhof sind außerhalb der geschlossenen Ortschaft. „Wie könnt ich dein vergessen,“ ruft der durch den Amtsantritt Pfarrer Lechlers 1875 in den Schwarzwald versetzte evangelische Pfarrverweser Dürr in einem Gruß an Oberkochen aus: „Mein schönes Kochertal, wie sollt ich euch nicht lieben, ihr Berge allzumal“. Dann fährt er in neun weiteren Strophen fort zu preisen:

• Die waldumkränzten Höhen

• Die goldnen Ährenfelder

• Die blumenreichen Auen

• Die klaren Bächlein

• Die Häuser in Reih‘ und Glied

• Die überragenden Türme

• Und das hoch aufragende Felsenkreuz

vor 1936: Blick direkt auf das heutige Haus „Wirth / Polizei“ – auf das Haus des Oberlehrers Fischer weist der rote Pfeil (Archiv Müller)

Es ist wahr. Die Lage Oberkochens ist schön. Wenn aber auf einer Ansichtskarte vor 30 Jahren gedruckt stand „Luftkurort Oberkochen“, so kann ich mich damit nicht einverstanden erklären. Luftkurort ja, derb und herbe zugreifend, aber nicht mildernd, erhebend, reinigend, trocknend, heilend wie es bei Luftkurorten über 800 M der Fall ist. Wem ich zu viel gesagt habe, der möge zu gegebener Stunde mitkommen auf die Aalener Straße außerhalb des Orts, auf die Dreißentalstraße, auf den Bahnhofperron, dann will ich ihm zeigen, wer das Essinger Tal hereinkommt, über Langert und Zwerenberg hereinstürzt, den Dreißentalwind verursacht. In kalter Nacht muss man gesehen haben, wie sich die Brenz- und Donaunebel durch die enge Pforte bei Königsbronn wie böse Geister ins Tal schleichen, über die Bahnhofgegend hinwegziehen oder im Tale lagern, dass man des Nachbarn Haus nicht mehr erkennen kann. Wenn dann der nasse eiskalte Wind dazwischenfaucht, dann ist es aus mit dem neu erwachten Leben der Natur.

Nach dieser Randbemerkung über die Witterungsverhältnisse Oberkochens (die heute längst nicht mehr so sind), wollen wir einen Blick auf die Lebensverhältnisse der 1.240 Einwohner des Dorfes vor 50 bis 75 Jahren werfen, also auf die Bewohner unter den Dächern der schön angeordneten Häuser sehen.

1954: Oppold, Leitz und Zeiss – Noch sind die Wohnbaracken bewohnt (Archiv Müller)

Am 10. November 1956 schrieb ein Herr ohne Einschränkung, also auch Oberkochen betreffend „Vor 50 Jahren hat man in Bequemlichkeit und ererbter Schlafkrankheit dahingelebt“ (das gäbe heute einen Shitstorm). Für abseits gelegene Ortschaften mag das zutreffen, nicht aber für die aufgeschlossenen, hellhörigen Bewohner des oberen Kochertals. Ich, der ich selbst die letzten 25 Jahre des 19ten Jahrhunderts miterlebte, kann bezeugen, dass sich die alten Oberkochener stets durch Fleiß und Bescheidenheit auszeichneten.

Die Landwirte, fast alle Familien umfassend, hatten durch Erbteilung, Hangbebauung, weite Wege, Dreifelderwirtschaft mit geringem Futterbau, ungenügendem Wiesenbestand keine rosige Lage. In nassen Jahrgängen gediehen Getreide und Hackfrüchte, Heu und Öhmd (beim zweiten Schnitt einer Mähwiese gewonnene Biomasse); in trockenen Jahren hungerten Mensch und Vieh. Manche Söldner (Besitzer einer Sölde, eines kleinen Bauerngutes) mussten schon von März ab Heu und Stroh kaufen, um ihre Tiere nicht schlachten zu müssen. Trotzdem behielten die Bauern Oberkochens ihren Humor; denn die Frauen und die Töchter der Mütter sorgten dafür, dass trotz des für den Gemüseanbaus kurzen Sommer und langen Winters nur Gutzubereitetes, Abwechslungsreiches auf den Tisch gebracht und beim Vesperbrot statt des fehlenden Obstmostes ein Gläschen Braunbier (1÷2 Liter kostete 10 Pf.) und ein „Bröckele“ aus der Rauchkammer oder vom Krämer verabreicht wurden. Obst fehlte leider ganz, bis Oberpostinspektor Mahler uns Oberkochnern zeigte, wie man mit raueren Sorten Erfolge erzielen kann. Statt Obst sammelte man die wohlschmeckenden Waldbeeren und die mannigfaltigsten Wildfrüchte. Milch war immer ein rarer Artikel. Bei Ochsenhaltung, wie sie üblich war, nicht anders möglich. Die anfallende Milch brauchte man zur Morgen- und Abendspeise, zum Kochen und Backen. Nur einmal im Jahr – Mitte Oktober – rollte das Butterfass der Mutter, wenn es galt, die würzigen Kuchen für die Familie und das Gesinde zu backen für die Kirchweihzeit. Eine Molkerei oder Milchsammelstelle gab es um die Jahrhundertwende nicht. Ebenso wenig Süßbutter, Sahne oder Schlagrahm. So bescheiden wie die Nahrung waren die Kleidung und der Aufwand bei öffentlichen Festlichkeiten; aber alles war echt und recht!

1936: Eine rare Luftbildaufnahme – die Besiedelung des Dreißentals hat bereits begonnen (Archiv Müller)

Du fragst mich: „Hatten die Dorfbewohner mit dem Wald zu tun?“ O ja, sehr viel! Die Pflanzensetzerinnen, die Wegemacher, die Holzfäller und ‑aufbereiter, die Holzkipperer, aber auch die übrigen Bewohner des Dorfes. 600 Jahre – ab 1317 – war die Oberkochener Realgemeinde uneingeschränkte Herrin der Wälder rings um das Dorf und einiger Exklaven wie „Bilz“ und „Riesen“ im Staatswald. Der ganz Besitz umfasste 3.400 Morgen (Generell gilt heute, dass 1 Morgen ¼ Hektar umfasst, also ca. 0,25 ha bzw. 25 a. Früher entsprach 1 Morgen derjenigen Ackerfläche, die mit dem regional üblichen Gespann bei den vorherrschenden Böden an einem Vormittag gepflügt wurde) – der Staatswald hingegen 6.700 Morgen – und wurde in 34jährigem Betrieb abgeholzt. Jedjährlich fielen nahezu 100 Morgen dem Beil oder der Säge zum Opfer. Da gab es Holz in Menge, besonders an Hängen, wo der Wald gut geraten war. Kohlenfeuer waren im Dorf nicht nötig. Das Aufarbeiten des Holzes verlangte aber viel Zähigkeit und Ausdauer, und der Verkaufspreis war gering. Ich erinnere mich an ein Jahr, in dem der „Bürgerrechtler“ – 100 durften es bloß sein – 28 RM (Der Raummeter oder auch Ster ist ein metrisches Raummaß für Holz, das als ein Kubikmeter (1 m³) parallel geschichtetes Rund- bzw. Scheitholz — inklusive dabei auftretender Zwischenräume — definiert ist. Ein Festmeter ist etwas anderes.) Holz und 800 Wellen zugeteilt bekam. 1 RM Buchenholz erbrachte 8–12 Mark, 10 Wellen, fein säuberlich zubereitet, 11 Mark, Fuhrlohn inbegriffen. Welch ungeheure Belastung für Mensch und Vieh um ein paar Pfennige bares Geld! Der Waldrechtspreis betrug um die Jahrhundertwende 3.600 Mark, heute (also 1958) soll er auf den 4fachen Wert angestiegen sein. Durch Einfluss des Staates hat sich inzwischen die Bewirtschaftung des Realwaldes geändert; die Realgenossenschaft hat ihren Wald unter Staatsbeförsterung gestellt und ganz der staatlichen Bewirtschaftung des Waldes angeschlossen. Die „Bürgerrechtler“ sollen mit der neuen Lage sehr zufrieden sein und die jährlichen Renten dankbaren Herzens entgegennehmen.

Im vorigen Jahrhundert (also dem 19ten), in dem ein wahrer Holzstrom über Oberkochen wegging, mühten sich im Dorfe drunten ein Jahrhundert lang 20 Familien in ein, zwei oder drei Generationen in der Hafnerei, mit oder ohne Landwirtschaft, um auf dies Weise ein paar Mark zusätzlich oder den ganzen Lebensunterhalt zu verdienen. Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, wie schwer alle Glieder der Familie mitarbeiten mussten, wie gering die Gewinnspanne war, und wie schließlich die Hafnerei aus Mangel an geeignetem Lehm und Glasur und durch die aufkommende Konkurrenz von Emaille (Im Originaltext steht Email und damit ist sicher nicht die E‑Mail gemeint), Porzellan und Aluminium und elektrischen Geräten erliegen musste.

1951: Oberkochen Downtown der Sound und Geruch meiner Kindheit (Archiv Müller)

1951: Oberkochen Downtown – Blick in die andere Richtung (Archiv Müller)

Die Kleinhandwerker waren im 19ten Jahrhundert hauptsächlich mit Ausbesserungsarbeiten beschäftigt. Die Wagner und Schmiede hatten Mühe genug, die zerbrochenen Deichseln und Räder, die Wagenleitern und Karrenteile zu ersetzen, die Tiere zu beschlagen, aber die Arbeit auf Jahresrechnung zu machen war eine unangenehme Sache, denn die Rechnungen wurden so in der Weihnachtszeit fürs ganze zurückliegende Jahr geschrieben und vorher gab es kein Geld! Die Schreiner machten Wiegen, Möbel für die Aussteuer und Särge; zu Bauarbeiten gab es nur selten Gelegenheit. Die Bauhandwerker hatten nur wenig zu tun. Die Mauerer waren zugleich Tünchner * und im Winter die Holzfäller im Staatswald. Gipser und Maler gab es nicht.. (* Darunter verstand man im 19. Jahrhundert einen Handwerker, welcher tüncht, und daraus ein Geschäft macht. Im Rahmen des Geschäftes streicht er die Wände und Mauern mit Tünche und wurde deswegen regional auch Weißer genannt.)

Die Bohrermacherei, eingeführt durch Johann Jakob Bäuerle (1855), weiterverzweigt durch Albert Leitz (1876), Jakob Schmid (1882), Wilhelm Grupp (1890), Hans Schoch, Wilhelm Sapper, Karl Wannenwetsch (1906), hatte trotz der den vier Werken gelungenen Nutzung der Wasserkraft bis zur Jahrtausendwende keinen leichten Stand, aber Aussicht auf bessere Zeiten war allen geschenkt: „Das Zeitalter der elektrischen Kraft und besseren Lichts war angebrochen.“

Die Erfindungen Edisons und Werner Siemens‘ leiteten einen neuen Abschnitt in der Industrialisierung Deutschlands und der Welt ein. 1908 wurde Oberkochen an das elektrische Stromnetz angeschlossen. Damit begann die Entwicklung zum Industriezentrum des oberen Kochertals. Jetzt konnten die Hand- und Wasserantriebe, die Triebriemen und Transmissionen fallen: ein Hebelgriff, und Licht und Strom waren ein oder ausgeschaltet! Das alles verfolgten die Bewohner des Dorfes unter ihren Dächern mit Aufmerksamkeit. Sie hörten, dass Daimler 1883 in Gemeinschaft mit Maybach seinen ersten Schnellläufer mit Benzinantrieb schuf, 1885 sein erstes Motorrad fuhr, 1886 das erste Auto ohne Gespann durch die Straßen von Cannstadt lenkte, wie Lilienthal in Berlin der erste Freiflug glückte und Zeppelin über den Bodensee und den Rhein hinabflog. Der Bedächtige sagte: „Das ist alles nichts für uns“, während andere den ganzen Auto- und Luftverkehr voraussagten.

Im “Deutschen Automobil-Adreßbuch” wurden 1909 erstmals alle deutschen Automobil-Besitzer zentral erfasst. 45.000 Fahrzeuge waren registriert — Pkw, Lkw und Motorräder. Per Suche können Sie herausfinden, wer wo mit welchem Gefährt unterwegs war. Vielleicht ja auch in ihrer Nähe?

Hatte Opas Opa ein Auto? Stöbern Sie im “Automobil-Adreßbuch”

In unserer nächsten Nachbarschaft finden wir im Jahr 1909 Autobesitzer in Heidenheim, Unterkochen und Aalen – noch nicht in Oberkochen.

Bevor ich das Bild der alten Heimat verlasse, muss ich mich noch den kulturellen Belangen Oberkochens um die Jahrhundertwende zuwenden. Es sollen damit zugleich die letzten Gründe für den Vorwurf „angeborener Schlafkrankheit“ entkräftet werden. Die Bürger beider Konfessionen waren stets für gute Schulbildung und volle Befriedigung der religiösen Belange besorgt. Aus dem friedlichen Nebeneinander gab es oft ein glückliches Füreinander, besonders dann, wenn der andere Teil große Unternehmungen durchzuführen hatte. Der gemeinsame, oft preisgekrönte Gesangsverein und der später hinzugekommene Musikverein waren stets bereit, für die gemeinsamen Interessen einzutreten. Wir Katholiken, unter Papst Leo XIII., Pius X. und Bischof Keppler stehend, hatten um die Jahrhundertwende das Glück, in Pfarrverweser Bucher *** aus Ravensburg einen Mann zu besitzen, der die „Verjährungskirche“ abreißen und an ihrer Stelle unser schönes Gotteshaus aufbauen ließ. Allseitige Unterstützung war ihm sicher. Er aber riskierte seine Gesundheit für immer. Ein besonderes Lob unseren Kirchenchören, die mit ihren schönen Stimmen immer Hervorragendes leisteten. Der Schulhausbau 1901, erstellt unter dem aufgeschlossenen Schultheißen Bezler von hier, ist nach Stellung und Planung kein idealer Bau, aber er zeigt, dass man auch damals Kindern und Lehrer das Beste bieten wollte.

*** Emil Bucher war ab 21.11.1897 in Oberkochen »Pfarrverweser« gewesen und hat als solcher den Kirchenneubau und den Schulhausneubau durchgezogen. Pfarrer in Oberkochen wurde Emil Bucher erst am 20.11.1901. Pfarrer Bucher schreibt in seinem Versetzungsgesuch vom 6.3.1906, dass er »auf letzterem Posten (Oberkochen) sich infolge Überanstrengung ein chronisches Lungenleiden zugezogen habe, welches ihn daran hindere, in absehbarer Zeit seine Pfarrei Oberkochen zu übernehmen.

vor 1900: Die alte katholische Kirche vor dem großen Umbau (Archiv Müller)

Nun springen wir in die Zeit nach dem I. Weltkrieg, mitten in Inflation und nach der großen Krise in die Hitler-Zeit. Das Bild zeigt uns die ersten Aussiedlungen aus der bisher geschlossenen Dorfgemeinde. Zwei Brüder mit Namen Mangold aus Zipplingen, gelernte Maurer, nun Eisenbahnangestellte, bauten auf Balles Acker an der Birgel mit eigenen Händen ein Doppelwohnhaus, den Anfang der Sperberstraße. Niemand half ihnen. Der Wert der Mark war inzwischen auf ein Billionstel gefallen. Was man heute verdiente, war morgen wertlos. Baumaterialien waren nur durch Kompensation zu erhalten. Zweiter Aussiedler war mein Hausherr Karl Schmied, der auf dem Acker meines Bruders siedelte (Ecke Dreißentalstraße 30 Abzw. Turmweg). Ihm schlossen sich die Bewohner des Turmwegs an, darunter auch Cafétier Gold. Alles in allem: die Siedlung mutet uns an wie eine Wohninsel im weiten Kessel des Dreißentals. Das vordere Dreißental wurde für so unantastbar gehalten wie bis vor kurzem der Bühl. Aber auch hier setzten, nachdem die Schwierigkeiten überwunden waren, zielbewusste Arbeiter, Werkmeister und Angestellte Spaten und Schaufel an, um an der Keltenstraße, wie sie der Gräberfunde wegen genannt wurde, Eigenheime zu bauen. Auch die Firma Schmied begann 1928, ihren Betrieb vom Stammhaus weg zu verlegen.

vor 1937: Oberkochen aus der Luft – zwischen Villa und Bahngleise sehen wir die „Riesenwiese“ (Archiv Müller)

Die Fabriken waren die einzigen, die unternehmen und ihren Besitz erweitern konnten. Die Firma Bäuerle konnte den Schulzen-Garten und 1928 die „Obere Mühle“ samt den dazu gehörenden Fabrikanlagen erwerben und ab 1937 die „Riesenwiese“ (auf dem Bild deutlich sichtbar). Firma Leitz war es möglich, sich 1917 in den Besitz der „Ziegelei“ zu setzen, Ländereien nach Süden und Norden zu erwerben und ab 1938 groß angelegt zu bauen.

Sonst zeigt sich nach dem Bild im Dorf nichts Neues. Freundlich grüßen die Kirchen und die wohlgeordneten Häuser zur Höhe herauf. In diese äußerlich ungestörte Idylle fielen am 11. April 1945 Bomben, acht Tote mussten aus den Trümmern des Hauses geborgen werden. Beim Artilleriebeschuss am 24. April 1945 waren Menschenleben Gott sei Dank nicht zu beklagen.

Mit dem Zusammenbruch im Mai 1945 war schlimmste Zeit angebrochen. Arbeit, Verkehr und Ernährung stockten. Nur langsam begann es da und dort mit Aufräumarbeiten. Wer in die Kreisstadt oder nach Stuttgart, musste zu Fuß dahin gehen oder versuchen, sich von einem, wenn auch noch so klapprigen, Auto mitnehmen zu lassen. Für die Ernährung reichte das bisschen, das man zugeteilt bekam, nicht hin. Die reiche Bucheckernernte („Buchele“) war ein wahrer Segen nicht nur für unser Dorf, sondern für die nähere und weitere Umgebung. Die ganze Bevölkerung sollte büßen für die Gräueltaten des Regimes und seiner Helfer, weil das ganze Volk für mitschuldig erklärt worden war.

Um 1936: Das alte Rathaus in die Farben des 1000jährigen Reiches gehüllt (Archiv Müller)

Hier ist ein Einschub erforderlich, weil ich das im letzten Abschnitt Gesagte und Nicht-Gesagte so nicht stehen lassen kann und will. Oberkochen war keine heile Insel, auf der es keine Nazis gab und die Welt in Ordnung war. Es war hier wie überall:

• Am 5. März wählten 43,9 % (Württemberg 41,9 %) der wahlberechtigten die NSDAP mit dem Wissen, was das Ziel der Partei war. Am 6. November 1932 waren es nur 23,2%.

• Der Bürgermeister Richard Frank wurde abgesetzt.

• Örtliche Vereine wurden verboten.

• Das einzige HJ-Heim im Altkreis Aalen wurde 1938 in Oberkochen am Turmweg 24 gebaut.

• Wir hatten den Wehrwirtschaftsführer Fritz Leitz mit kriegswichtiger Produktion.

• Zwangsarbeiter wohnten in Baracken, im alten Turnerheim (heute TSV-Heim) im Katzenbach und im „Grünen Baum“.

• Kriegswichtige Produktion fand auch in anderen hiesigen Betrieben statt. Eine rühmliche Ausnahme war die Firma JSO Jakob Schmid.

• Bürger wurden drangsaliert und auch ins KZ verbracht.

• Mitbürger wurden denunziert und landeten an der Front.

• Kath. Kirchgänger wurden sonntäglich überwacht.

• Usw. usf.

In den ersten Jahrzehnten nach der Hitlerzeit wollten viele Deutsche vor allem vergessen, verdrängen und “endlich einen Schlussstrich ziehen”. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Verbrechen der Deutschen für alle Welt sichtbar wurden und die Deutschen selbst die Augen nicht mehr verschließen konnten, schien eine Rückkehr in den Alltag kaum denkbar. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Stimmen danach riefen, “endlich einen Schlussstrich zu ziehen”. Verschwiegen und verdrängt wurde im öffentlichen wie im privaten Leben. Im Osten wie im Westen. In beiden deutschen Staaten wurden Mitläufer und das riesige Heer der ehemaligen NSDAP-Mitglieder rasch in die neuen Gesellschaftsordnungen integriert. Oft kamen sogar diejenigen, die schon unter Adolf Hitler Karriere gemacht hatten und überzeugte Nationalsozialisten gewesen waren, erneut in Amt und Würden (siehe das örtliche unrühmliche Beispiel Thümmler. Sehr oft waren es Juristen wie z.B. auch Hans Globke unter Adenauer). In der jungen Bundesrepublik glaubte man, ohne das Wissen der alten, belasteten Fachleute sei kein neuer Staat zu machen, sei die Wirtschaft nicht wiederaufzubauen und hätte man kein Personal für die neue Bundeswehr, die im Kalten Krieg so dringend gegen die kommunistische Gefahr gebraucht wurde. Die Strafverfolgung von NS-Verbrechen verlief schleppend. Vielfach wurden Untersuchungen eingestellt oder verliefen ergebnislos. Erst mit den Frankfurter Auschwitzprozessen der 1960er-Jahre, in denen Mitglieder des Lagerpersonals vor dem Richter standen, begann zögerlich eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. (Thümmler wurde dort lediglich als Zeuge gehört, eine Anklage wurde gegen ihn nie erhoben.) Auch in den Familien wurde geschwiegen. Wenn überhaupt, kreisten die weitergegebenen und erzählten Erinnerungen an den Nationalsozialismus und den Krieg um Themen wie Erfahrungen in der Hitlerjugend und im Bund Deutscher Mädel, den Bombenkrieg und die Flucht gegen Ende des Krieges. Erinnerungen an die Judenverfolgung wurden hingegen verdrängt (“Wir haben das alles nicht gewusst”). Manch ehemaliger Volksgenosse verschwieg lieber ganz sein aktives Mittun oder die Tatsache, dass er sich an den enteigneten Besitztümern der Juden bereichert hatte. Das hat die US-Besatzer schon hin und wieder genervt, dass niemand etwas wusste und im Grunde doch alle im Widerstand waren.

1953: Boom-Dorf Oberkochen – Blick über Zeiss ins Dreißtental hinein (Archiv Müller)

Im Jahr 1946 begann das, was in der Zwischenzeit zu der stürmischen Entwicklung der Gemeinde geführt hat. Die bisherigen Fabriken Bäuerle, Grupp, Leitz, Oppold und Schmid hatten wohl Beschäftigungsmöglichkeiten geboten und den Rückhalt für die Gemeindekassen gebildet. Denn alle waren auf solider Basis aufgebaut und weiterentwickelt, hatten erstklassige Werkmeister, Vor- und Facharbeiter, erzeugten ausgezeichnete Holzbearbeitungs-Werkzeuge und ‑Maschinen und hatten sich mit ihren Erzeugnissen Anerkennung der gesamten Branche verschafft. Die Belegschaften wurden ständig ergänzt durch Industriearbeiter bahnauf- und bahnabwärts gelegener Orte und vom nahen Härtsfeld her.

Im Jahr 1946 begann unter der Firma OPTON die Evakuierungsgruppe von Carl Zeiss (Jena) hier etwas aufzubauen. Die Gesamtgemeinde war erfreut, dass die vorhandenen damals leerstehenden Gebäude nicht dem Zerfall oder gar der Vernichtung anheimgegeben wurden, sondern nahezu der gesamte Komplex, von Fritz Leitz im II. Weltkrieg erst erstellt (Industrie- und Verwaltungsgebäude, Lehrlingsheim, Martha-Leitz-Haus) pachtweise von den aus Jena Vertriebenen (eher von den Amerikanern Evakuierten) genutzt wurde. Zunächst fing es wohl mit 150 Personen (meine Info lautet 87) an, bis zur Währungsreform waren schon über 1.500 beschäftigt. Der Betrieb wuchs immer weiter. So entstanden die großen Industriegebäude, die heute das Dorfbild und das Tal beherrschen. Manche Beschauer meinen, dass die Gebäude etwas zu stark aufgetragen seien. Ich kann dem nicht beipflichten. Sie übertreffen, was Stil und Feinheit der Gliederung betrifft, bei weitem alle „Industriepaläste“ Heidenheims, des Fils‑, Rems- und Neckartals. Es muss herrlich zu arbeiten sein, in den hohen luftigen Räumen der Zeiss-Werke. Mit der Zunahme der Belegschaften, der Aufnahme der Heimkehrer, Flüchtlinge, Evakuierten und Vertriebenen erwuchsen der Gemeinde neue, schwere Aufgaben. Es begann mit der Verbesserung der Wasserverhältnisse für die höher gelegenen Ortsteile. Durch Erstellung des Hochbehälters am Waldrand war erst die Besiedelung des Sonnenbergs möglich. Der zweite Hochbehälter wurde beim Jugendheim errichtet und damit die Voraussetzung für die Wasserversorgung der Coburg-Siedlung an der Brunnenhalde geschaffen. Der dritte und größte Hochbehälter, der für die Versorgung von Gutenbach- und Tiersteingebiet bestimmt ist, ist noch im Bau begriffen. Daneben gingen die Sorgen um

• Verbesserung der Straßen

• Entfernung der Dunglagen

• Neuanlegung von Gehwegen

• Erbauung neuer Straßen

• der Kinderschule

• der Schule 1951 mit Turnhalle und Bädern

• die Verlegung des Sportplatzes an den Kreuzwasen

• die Ordnung der Abwasserverhältnisse

• endlich die Anlage des neuen Friedhofs am Abhang des Volkmarsberges

• der Bau eines dritten Schulbaus

• und die Errichtung des Progymnasiums.

1960: Der Bauboom ist ausgebrochen – bezahlbares modernes Wohnen – heute nicht möglich (Archiv Müller)

In der Kirchengemeinde wirken Geistliche, die unablässig um das Wohl ihrer Gläubigen besorgt waren. Herr Pfarrer Hager, der auf eigenen Wunsch von uns gehen will, hat sich bleibende Verdienste um die katholische Pfarrgemeinde Oberkochen erworben. Er sorgte neben der Durchfinanzierung des großen Geläutes für eine neue Orgel, für den Bau der lieblich von der Höhe grüßenden Marien-Kapelle, im Zusammenwirken mit und unterstützt von der Gemeindeverwaltung für die Errichtung des Schwesternhauses und endlich die Erneuerung der Pfarrkirche. Es gehörte viel Mut dazu, die große Aufgabe in Angriff zu nehmen. Sie ist gelungen! In aller Stille verschwand alles überflüssige Beiwerk. Wer das Gotteshaus zum ersten Mal betritt, ist überrascht von der schlichten Schönheit.

In der evangelischen Pfarrgemeinde waltet seit dem Weggang des liebenswürdigen Herrn Stadtpfarrer Fiedler Herr Pfarrer Gottfroh. Er verstand es die Jugend zu gewinnen und damit auch die Erwachsenen. Ein volles Gotteshaus ist sein Lohn. Wir Katholiken freuen uns, dass auch in der Schwestergemeinde neues Leben erwacht ist. Die Zahl derer, die keine Religion angaben, darf uns nicht schrecken. Sie störten bis jetzt das Zusammenwachsen der Alt- und Neubürger nicht. Doch der Schmerz und die Sorge um diese unbekannten Menschen bleibt uns allen. Gott segne unser gemeinsames Heimatdorf.

Auch hier muss ich meinen Senf dazu geben. Das war nicht immer so freundlich wie Herr Fischer das darstellt. Alt- und Neubürger hatten stark unterschiedliche Biografien, Bedürfnisse und Erwartungen. Es wurde geheiratet zwischen Alt- und Neubürger, zwischen Flüchtlingen, Vertriebenen und Einheimischen, zwischen Stadtleut‘ (Jena) und Landleut‘ (Oberkochen). Das „falsche“ Gesangbuch war durchaus ein Problem. Und manche Meinungsverschiedenheiten wurden auf der Straße zwischen „Hirsch“ und „Ochsen“ ausgetragen. Und auch in der Nacht zum 1ten Mai entlud sich mitunter einiges durch mutwillige Streiche. Das brauchte schon seine Zeit, bis alle miteinander konnten. Das rege örtliche kulturelle und sportliche Vereinsleben, das einen gewaltigen Aufschwung verzeichnete, war und ist der soziale Bindungskitt bis heute.

Heute kommen die Menschen aus völlig anderen Kulturkreisen und wir müssen wieder lernen miteinander auszukommen –

„Billie vom Sonnenberg“