Oberkochen habe keine Geschichte. So kann man immer wieder hören, oder zumindest: sie beginne erst mit der angeblich ersten urkundlichen Erwähnung des Orts im Jahr 1240, als ein Graf Hartmann von Dillingen, der letzte Brenzgaugraf und seinerzeitige Besitzer der heutigen Gemarkung Oberkochen, etwa die Hälfte des Gebiets dem Kloster Ellwangen schenkte; die andere vererbte er testamentarisch im Jahr 1258 an die Grafen Helfenstein/Geislingen. Tatsächlich jedoch, so haben die neuesten Nachforschungen von Christhard Schrenk (1985) ergeben, kann Oberkochen mit Sicherheit erst ab dem Jahr 1337 nachgewiesen werden. Die Urkunde von 1240 erwähnt lediglich den Namen »Kochen«, womit der Fluß und ein bestimmter Landstrich entlang des Oberlaufs des heutigen Kochers, nicht aber »Oberkochen« selbst gemeint ist. Hiervon wird an anderer Stelle ausführlich die Rede sein.

Hier soll nun aufgezeigt werden, — und die meisten Erkenntnisse hierfür wurden erst während der letzten beiden Jahrzehnte gewonnen, — daß es auf Oberkochens Gemarkung auch vor der Stichzahl 1337 bis in die graue Vorzeit hinein, die Steinzeit, archäologisch nachweisbare Besiedlungs- und Kulturspuren gibt, die zwar allgemein nicht von überregionalem, dafür aber umsomehr von lokalem, heimatkundlichem Interesse sind.

Das Landesdenkmalamt hat dem Verfasser für diese zum ersten Mal zusammenhängende und ausführliche Oberkochener Vorgeschichtsdarstellung freundlicherweise Ablichtungen der dort vorliegenden Fundberichte und Beschreibungen zur Verfügung gestellt (Dr. Dieter Planck, Hauptkonservator des LDA Baden-Württemberg, Abt. Archäologische Denkmalpflege, Stuttgart) und diesen Bericht auf seine historische Richtigkeit durchgesehen (Dr. Ingo Stork, LDA BW/Stuttgart, — Leitung der Ausgrabungen im alamannischen Gräberfeld Oberkochen, 1980).

Dafür herzlichen Dank.

Aus grauer Vorzeit

Jungsteinzeit (Neolithikum, 4000–1200 v. Chr.)

Waldreiche Seitentäler im Gemarkungsgebiet von Oberkochen und zahlreiche Quellen lassen vermuten, daß hier bereits lange Zeit vor den Römern Jäger und Ackerbauern siedelten, oder, zumindest zeitweilig, ansäßig waren. Hinzu kommt eine hervorragende geographische Lage im Durchgangstal vom Kocher zur Brenz unweit der europäischen Rhein/Donau-Wasserscheide, die man an dieser Stelle als einen flachen Paß am Rande der Schwäbischen Alb bezeichnen kann.

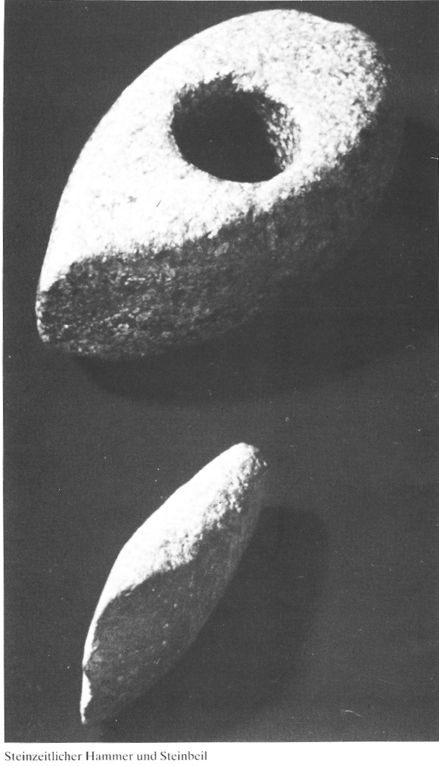

In diesem Zusammenhang erlangen ein Zufallsfund aus dem Jahr 1953 und ein Fund aus dem Jahr 1968, Steinbeile aus der Jungsteinzeit, besondere Bedeutung.

Im August 1953 sandte Friederike Fiedler, Oberkochen, Aalener Straße 24, an OStDir Keller (Schubart-Oberschule, Aalen) folgende Notiz samt Beil: »Beim Ausheben des Erdbodens zwecks Kanalisation fand mein kleiner Bruder beim Spiele das Steinbeil und brachte es meiner Mutter.« Der Sachbearbeiter beim Landesdenkmalamt (LDA), Dr. Zürn, vermerkte später im Fundbericht dazu: »Fundort s.o. vor dem Haus, wo das Abflußrohr der Dachrinne in die Erde führt. Da das Erdloch am gleichen Tage wieder zugeschüttet wurde, konnten wir nicht untersuchen, ob noch ähnliche Dinge ausgegraben worden waren.« Offiziell wird in diesem Bericht das »Beil« als »bandkeramischer Hammer« beschrieben. Die Zeit der »Bandkeramik« (durch besonders auffälligen abstrakten auf die Keramik aufgemalten Bänderschmuck gekennzeichnete Gefäße) wird zum ältesten Zeitabschnitt der Jungsteinzeit, dem sogenannten Altneolithikum, zugerechnet (zw. 4000 und 2500 v. Chr.), d.h., der handwerklich hervorragend gearbeitete Hammer ist um die 5000 Jahre alt. Die relativ große Bohrung zum Einsetzen des Stiels bedingt natürlich eine konstruktive Schwächung — aber der Hammer ist unbeschädigt. Er befindet sich im Aalener Schubartmuseum. Am 1. Februar 1954, also fünf Monate später erst, notierte Zürn: »Forstmeister Koch, Aalen, legt am 1.2.54 einen gut erhaltenen durchbohrten Steinhammer vor. Dieser wurde von einem Schüler an OStDir. Keller (Schubart-Oberschule Aalen) überbracht. Granitartiges Gestein. Aufbewahrt in der Schubart-Oberschule. Der Hammer ist 12,3 cm lang, an seiner breitesten Stelle 5,1 cm breit. Das Bohrloch mißt 2,9 cm.«

Der zweite vorgeschichtlich-steinzeitliche Fund wurde kurz vor der Stadterhebung im Jahre 1968 von dem Oberkochener Bürger Dr. Weidmann auf einem Streifzug mit dem Ziel, Fossilien aufzuspüren, getätigt. Dr. Weidmann war ein vielseitig interessierter Forscher und ging immer mit offenen Augen durchs Gelände. Die amtliche Fundnotiz von Dr. Zürn lautet: »Steinbeil aus dunkelgrünem Gestein. (Wahrscheinlich aus dem Alpenraum stammendes Serpentingestein, (Dr. W.).) Oberfläche etwas korrodiert. Länge 7,8 cm, Breite 4 cm, Dicke 2 cm. Gefunden am 7.4.68 von Dr. Carl Weidmann, Oberkochen, auf einem Lesesteinhaufen in der Flur »Strick«, 1,2 km SSW vom Ort. In dem Bereich liegt die Kocherquelle. Fund in dessen Besitz. Mitteilung durch v. Gleich. 4.6.68 Zürn.«

Die näheren Umstände des Fundes sind in einem ausführlichen Fundbericht der Festnummer anläßlich der Stadterhebung im Amtsblatt »Bürger und Gemeinde« vom 28.6.68 nachzulesen. Das Beil wird als etwas jünger als der in der Aalener Straße gefundene Hammer angesehen. Es stellt einen völlig anderen Werkzeugtyp dar als der zuvor beschriebene Hammer. »Die Schneidseite besitzt einen guten Schliff, während die Schäftungsseite sehr rauh ist. Durch längeres Liegen an der Oberfläche ist die Politur durch Regen und Witterung angegriffen. Eine doppelte Beschädigung der Schneide erfolgte vermutlich in jüngerer Zeit, erkenntlich am frischen Bruch. Das Beil war wahrscheinlich in einem Teilstück eines Hirschgeweihs befestigt oder direkt in einem Gabelholz (oder einem gespaltenen Stielholz) geschäftet.« (Dr. W.)

Mit diesen beiden steinzeitlichen Funden ist natürlich keine vorgeschichtliche Siedlung auf unserer Gemarkung nachzuweisen. Belegbar ist aber immerhin, daß sich Jäger hier aufgehalten haben, — ja, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, etwa in Königsbronn, Heidenheim und am Rosenstein sind noch viel ältere Spuren menschlicher Existenz nachgewiesen: Werkzeugfunde, die in die Zeit des Neandertalers verweisen (100.000 Jahre) oder im Raum Ochsenberg/Schnaitheim die ältesten sicheren Spuren menschlicher Steinwerkzeugherstellung (1,5−1,8 Millionen Jahre).

Es erscheint beachtlich, daß innerhalb relativ kurzer Zeit gleich zwei vorgeschichtliche »Zeugen« auf Oberkochener Gemarkung gefunden wurden. Offene Augen und gezielte Forschungen vor allem auch in den Bereichen um unsere Höhlen können und könnten hier noch vieles ausrichten.

Bronzezeit (1800−1200 v. Chr.) und Urnenfelderkultur (1200−700 v. Chr.)

Die Kelten der Hallstattzeit (700−450 v. Chr.)

Die Spuren aus der an die Jungsteinzeit anschließenden Bronzezeit sind bei uns sehr dürftig. In den Unterlagen des LDA findet sich lediglich eine Notiz in den Fundberichten Baden-Württemberg 1914/16: »Forst Oberkochen, Abteilung »Grabhügel«. Grabhügelfunde. Funde in Sammlung Heidenheim.«

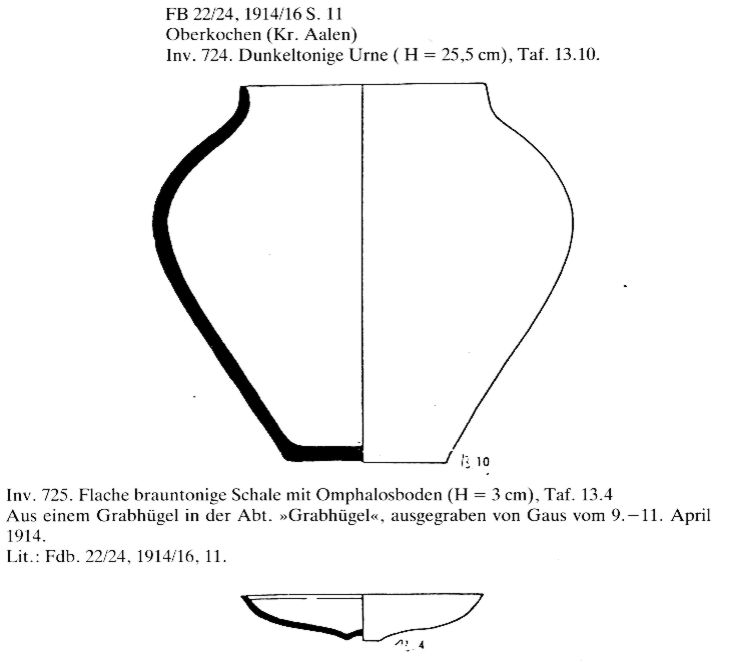

Da es sich bei dieser Grabung um die einzige ihrer Art auf unserer ehemaligen Gemarkung handelt, sei aus den oben erwähnten Fundberichten zitiert: Oberkochen. Hügelgrab aus der jüngeren Hallstattzeit, ausgeschachtet am 9. und 11. April 1914 im Forst Oberkochen, »Abteilung Grabhügel«, zwischen Oberkochen und Ebnat. Hügelumfang an der Basis 5,6 m, Höhe des Hügels 1,2 m. Um gründlich auszugraben, gab ich dem Aushubloch einen Durchmesser von 6,7 m. Schichtenfolge: 85 cm Auffüllung, sandige Erde mit 33 großen Jura-Ʃ-Findlingen; 2 cm Brandschichte; 10 cm Auffüllung; 3 cm Brandschichte (also zwei Brandschichten); 20 cm Auffüllung, dann gewachsener Boden.

In der Mitte des Hügels befand sich in 85 cm Tiefe ein Steinkranz von 18 großen Ʃ‑Findlingen. Zwischen dem östlichen Umfang dieses Kranzes und dem Ostrand des Hügels waren die beiden Brandplatten mit 1,5 m Durchmesser. Auf der oberen Brandplatte lag die Urne, einfarbig, braun, 21 cm hoch, oberer Durchmesser 15,5 cm, unterer 11 cm, Umfang am Bauch 89,5 cm; neben derselben ein brauner Teller, 3 cm hoch, oben 16,5 cm Durchmesser. Westlich von der Urne ein Stück Ziereisen, 28 cm lang, 3,5 cm breit, mit vier Knöpfen. Auf der Brandplatte lagen noch 21 Feuersteine. Die ganze Ausgrabung befindet sich in der Altertümersammlung auf Schloß Hellenstein (Schloßkirche). Prof. Gaus/Heidenheim.

Bei den Funden handelt es sich um die üblichen für diese Zeit charakteristischen Keramikfunde der sogenannten Hallstattzeit, die bereits in die Eisenzeit überleitet. Einer Auskunft von Forstdirektor Schurr zufolge gehört die Abteilung »Grabhügel« seit 1930 nicht mehr zu Oberkochen. Sie fiel im Rahmen eines Geländetausches an Thurn und Taxis.

In der Nähe des untersuchten Hügelgrabs befinden sich noch weitere Hügelgräber dieser Zeit.

Aus der Bronzezeit sind auf der Schwäbischen Alb und auf dem Härtsfeld zahlreiche Hügelgräber, dagegen wenige Siedlungen bekannt, bzw. nachzuweisen. Es ist nicht auszuschließen, daß auch auf unserer Gemarkung, vor allem auf der Härtsfelder Seite, noch kleinere Grabhügel im Wald verborgen liegen. Die Menschen begannen übrigens in dieser Zeit bereits, mit dem neuen Metall, der Bronze, zu handeln.

Bei Oscar Paret finden wir einen weiteren Hinweis auf Spuren aus der Spätphase dieser Zeit. Er schreibt in seinem Werk »Württemberg in vor- und frühgeschichtlicher Zeit« unter anderem: »Im oberen Kochertal lag bei Oberkochen eine Siedlung«, — und einige Seiten weiter: »Feuerböcke sind bisher bekannt geworden von … u.a. Oberkochen, Kreis Aalen …« Unter Feuerböcken versteht man paarweise aus Ton gearbeitete Widerlager für Röste, unter denen gefeuert wurde.

Diese Funde stammen aus einer Brandbestattung der sogenannten Urnenfelderkultur, deren Träger nach 1200 v. Chr. aus dem Nordosten in unsere Heimat einwanderten. Der Fundeintrag von Dr. Binder von der prähistorischen Abteilung des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart vom November 1956 lautet: »Oberkochen, Kreis Aalen, Keltenstraße 14 (Haus Eber/Kurz) … die bis zum Bauch zusammenhängende Urne (die zusammen mit den Feuerböcken geborgen wurde) enthielt zuoberst die Scherben der Deckschüssel, darunter mehrere Schichten zerdrückter Speisegefäße, eine durchlochte Tonscheibe, das Horn eines tönernen Feuerbocks, etliche Rinderzähne im Kieferverband und geringe Reste der Leichenasche, von Metall keine Spur. Alter: späte Bronzezeit.«

Dr. Zürn vom LDA beschreibt diesen wichtigen Fund in der Aalener Volkszeitung vom 28.6.1968 (Sondernummer Stadterhebung) wie folgt: »Als man 1956 einen Fundamentgraben bei Haus Keltenstraße 14 aushob, ist man auf Scherben von handgemachten Tongefäßen gestoßen. Darunter sind solche von dünnwandigen Schalen, die außen und innen graphitiert sind, von einer Henkeltasse und von dickwandigen Vorratsgefäßen. Auch eine runde, in der Mitte durchbohrte Tonscheibe ist darunter und ein kleines Bruchstück eines Feuerbocks aus Ton. Das Stück eines Mahlsteins aus Sandstein und Tierknochen zeigen an, daß es sich bei den Funden um Überreste einer Siedlung handelt, die vor 3000 Jahren, in der Urnenfelderzeit, hier bestanden hat«.

Einem von Kreisarchivar Hildebrand verfaßten Bericht, der in der Schwäbischen Post vom 10.11.1956 erschien, ist hierzu noch folgendes zu entnehmen: »Bei der Freilegung der Brandbestattung hatte man beobachtet, daß hart nördlich der Urne der kiesige Untergrund lockerer und stark mit Lehm durchsetzt war. Der Boden war auch eine Nuance dunkler gefärbt. Man konnte durchaus vermuten, daß in der Nähe nochmals ein Grab im Boden verborgen wäre.« Dieses von Herrn Hildebrand hier vermutete Grab entpuppte sich später eindeutig tatsächlich als Grab, allerdings als eines, das zu dem damals bereits bekannten Reihengräberfriedhof aus der alamannischen Zeit des 6./7. nachchristlichen Jahrhunderts zuzuordnen und damit ca. 1800 Jahre später einzustufen ist.

Es ist also reiner Zufall, daß die beiden so verschiedenen Gräber — letztlich waren es sogar drei — so dicht beisammen lagen. Das Brandgrab ist, dem Bericht zufolge, der Urnenfelder-Besiedelung zuzurechnen, die beiden anderen Gräber dem frühen Mittelalter.

Die Keltenstraße — und an dieser Tatsache führt kein Weg vorbei — trägt ihren Namen nach wie vor zu unrecht. Im eigentlichen Ortsbereich konnten bislang noch keine keltischen Spuren nachgewiesen werden, — zumindest keine aus der frühen Keltenzeit, die in die Hallstattzeit fällt. Der historischen Richtigkeit halber müßte die Keltenstraße bestenfalls »Urnenfelderkulturstraße« — oder, was schon besser klingt, — »Alamannenstraße« heißen, — doch hiervon später.

Die Bezeichnung »Hallstattzeit« leitet sich übrigens von einem wichtigen Fundort dieser Zeit ab, der in Niederösterreich liegt.

Die Eisenzeit (800 v. Chr. bis ca. um Chr. Geburt)

La-Tene-Kultur, nach einer bedeutenden Fundstelle im NO-Ende des Neuenburger Sees/Schweiz benannt. (la téne = die Untiefe)

Die Kelten der La-Téne-Kultur

Während die Zeit der frühen Kelten, wie soeben beschrieben, in die Hallstattzeit fällt, wird die keltische Zeit, aus der wir spärliche Belege auf unserem Gemarkungsgebiet nachweisen können, der La-Tene Kultur, — also der unmittelbar vorrömischen Zeit, zugerechnet.

Paret erwähnt späte La-Téne-Keramik in der Höhle am Schmiedefels (verschiedene Schreibweisen) bei Oberkochen. Den Aufzeichnungen des Landesdenkmalamts (Dr. Zürn) ist hierzu zu entnehmen: »30.4.51. 1,5 km SSW vom Ort befindet sich oberhalb des Kocherursprungs im Schmidtefelsen eine Höhle. Darin wurde durch Schreiber/Heidenheim nach dem Kriege (2. Weltkrieg, (D.B.)) gegraben, der darin eine Anzahl vorgeschichtlicher Scherben (angeblich Hallstatt) fand.« Zürn suchte die Höhle am 18.5.53 selbst auf und stellte ebenfalls vorchristliche, aber auch mittelalterliche Scherben fest. Am 31.10.71 fand der Verfasser im Zusammenhang mit den Arbeiten an dem damals neu entdeckten Römerkeller im Weilfeld unter anderen Scherben im Eingangsbereich der Schmiedesteinhöhle eine römische sigillata-Scherbe. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Erklärungen, — zwei mögliche: entweder hielten sich Römer vom Weilfeld in gefahrvoller Zeit in der Höhle versteckt, oder aber waren es Germanen, die ein römisches Gefäß benützten oder weiterbenützten.

Mit Sicherheit handelt es sich bei dieser Höhle um einen immer wieder über längere Abschnitte in vorgeschichtlicher und geschichtlicher Zeit benutzten Platz. Sie ist unsere bedeutendste »geschichtsträchtige« Höhle und steht selbstverständlich unter Denkmalschutz. Auf eigenmächtige Grabungen stehen hohe Geldstrafen. (Denkmalschutzgesetz von 1972, novelliert 1984.) Mit vorgeschichtlichen u. geschichtlichen Funden ist grundsätzlich bei und in allen Höhlen und Apris der Schwäbischen Alb zu rechnen — deshalb wurden sie zu Recht unter Schutz gestellt (Apri = schützender Felsvorsprung).

La-Téne-zeitliche, also vorrömische und somit keltische Scherben, befanden sich, — dies ergaben die abschließenden Untersuchungen der Römerkellerfunde durch das LDA, — auch unter den dort geborgenen Funden. In den Fundberichten aus Baden-Württemberg, Band 5, 1980, schreibt Dr. Planck:

… »Besonders zu erwähnen sind noch einige Scherben, die nicht in diesen zeitlichen (also römischen, (D.B.)) Horizont passen. Eine Wandscherbe (eines keramischen Gefäßes, (D.B.)) mit Kammstrichverzierung, das Randstück einer Schale mit einziehendem Rand und ein Spinnwirtel sind vermutlich laténe-zeitlich und deuten darauf hin, daß hier möglicherweise eine Siedlung dieser Zeit vorliegt«. Diese letzte Feststellung von Dr. Planck ist für Oberkochen und seine Gemarkung geradezu sensationell: möglicherweise vor den Römern eine keltische Siedlung im Weilfeld?

An dieser Stelle sei ein kleiner Abstecher ins Mittelalter erlaubt: Nach unterschiedlichen Quellen ist hier im Weilfeld tatsächlich ein alter Weiler (Erklärung »weiler« siehe im nächsten Abschnitt unter »Römerkeller«) »abgegangen«. Vieles deutet auf den Namen »Stefansweiler« hin. In dem 4‑bändigen Werk »Das Königreich Württemberg« von 1906 steht hinter »Stefansweiler Mühle«: »Der Weiler Stefansweiler im 30jährigen Krieg abgegangen«. Das Stefansweiler Feld ist die unmittelbar an das Weilfeld angrenzende Flur. Im Heimatbuch Unterkochen dagegen ist zu lesen: »Stefansweiler: dieser war 1385 unbewohnt und 1405 völlig verwüstet«. Denkbar wäre auch »Zwerenberg«. Geschichtlich belegbar ist im Weilfeld somit zumindest eine, wenngleich nicht kontinuierlich nachweisbare, Besiedelung von der keltisch-vorchristlichen Zeit an über ca. 2000 Jahre hinweg; — das römische Gebäude im Weilfeld ist in dieser Besiedelungsabfolge ein wichtiges Bindeglied. Zurück zu den Kelten der La-Téne-Zeit.

Aus den verschiedensten Gründen kann den Dr. Planckschen Spekulationen, und wenn sie für die Aufhellung der Geschichte unserer Gemarkung noch so interessant sind, (eine Luftaufnahme der Firma Carl Zeiss vom 1.10.64 bestätigt luftarchäologisch, daß hier »was los ist«), nicht nachgegangen werden:

- Das geschichtsträchtige Gelände liegt im Wasserschutzbereich der Stadt Aalen — einem aus heutiger Sicht unglücklichen privaten Wasserrechts-Verkauf Oberkochener Grundstücksbesitzer an die Stadt Aalen zufolge. (Sumpfwiesen, seinerzeitiger Quadratmeterpreis eine Mark — Vertragsjahr 1898)

- Das LDA ist mit Notgrabungen dermaßen überlastet, daß keine »normalen« Grabungen durchgeführt werden können. (Die Grabung in der Frühlingstraße im Jahr 1980 »Alamannenfriedhof« lief, da hier geschichtlicher Boden überbaut wurde, z.B. als eine solche Notgrabung.)

Das Im-Boden-Belassen von archäologischem Gut ist dessen beste Konservierung. (LDA) - Die Grabungsmethoden und damit die Grabungsergebnisse werden laufend verbessert. Hiervon konnte sich in eindrucksvoller Weise überzeugen, wer im Herbst des vergangenen Jahres 1985 die Ausstellung »Der Keltenfürst von Hochdorf« in Stuttgart gesehen hat.

- Die Generationen nach uns wollen auch noch etwas zum Graben haben.

Abschließend zur La-Téne-Zeit, und der Vollständigkeit halber, sei auf einen zufälligen Fund hingewiesen, den der Verfasser am 17.4.85 in der Baugrube für die mittlerweile erstellte Montagehalle der Firma Carl Zeiss (ehemaliger Großparkplatz) tätigte. Bei der Vermessung der Holzpfosten, die bei den Aushubarbeiten zutagegetreten waren (Hinweis des Oberkochener Bürgers Konrad Posmik), und die vom LDA als »Uferverbauung des Kochers« interpretiert wurden — in noch nicht bestimmter Zeit gegen Überschwemmungen zum Schutz von dahinter Liegendem nicht mehr oder noch nicht Nachweisbarem errichtet — entdeckte der Verfasser ein Keramikbruchstück, das vom LDA (Dr. Ingo Stork) als Randstück vermutlich eines Gefäßdeckels, ca. 2000 Jahre alt, bestimmt wurde.

Das dazu passende Gefäß müßte einen Durchmesser von ca. 35 cm gehabt haben. Ein solcher sogenannter »Streufund« ist archäologisch gesehen jedoch von geringer Bedeutung, da er auf vielerlei Weise an diesen Ort gekommen sein kann und keinerlei Hinweis auf die bei den »Alt-Oberkochenern« gespeicherte Hypothese von Pfahlbauten in diesem Bereich gibt, — genausowenig wie das desgleichen in dieser Baugrube entdeckte und tags darauf auf geheimnisvolle Weise auf Nimmerwiedersehn verschwundene Schwert, das sich ein »archäologischer Barbar« unter den Nagel gerissen hat.

Die Römer in »Oberkochen« (2. und 3. Jahrhundert n. Chr.)

Mit den Stichworten »Weilfeld-Römerkeller« beginnt der Nachweis der römischen Geschichte auf Oberkochener Gemarkung, die ja bekanntlich im unmittelbaren römischen Grenzland knapp hinter dem bei Buch verlaufenden Limes lag. Bekannt ist auch, daß eine bedeutende römische Verbindungsstraße bestanden hat zwischen dem älteren Alblimes-Kastell Heidenheim (Aquileja) und seinem jüngeren Nachfolger, dem Reiterkastell Aalen (Ala Secunda Flavia). Der römische Straßenverlauf auf unserer Gemarkung führte, von Heidenheim kommend, wahrscheinlich mitten durch das heutige Oberkochen zur Kreuzmühle. Von hier geht die Straße auf der westlichen Talseite 5 —10 Meter über der damals sumpfigen Talsohle im Zuge des jetzt noch bestehenden Feldwegs über die Kläranlage nach Unterkochen (römische Spuren auf dem Unterkochener Kirchberg sind belegt) und Aalen nach Buch zum Limes. Eine Stichstraße zum Römerkeller ist denkbar. Über den »Römerkeller« ist viel geschrieben worden. Die wichtigsten Fakten seien hier nochmals zusammengetragen.

Der seinerzeitige Oberkochener Landwirt Konrad Posmik hatte zwischen 1966 und 1971 mehrfach erfolglos versucht, — u.a. anläßlich der Stadterhebung im Jahre 1968, — die Aufmerksamkeit der zuständigen Rathausstellen auf mutmaßliche Mauerreste in seinem Acker am Ortsrand zu lenken.

Im Sommer 1971 wandte er sich an den Verfasser, instinktiv der richtigen Mei-nung, ein Kunsterzieher interessiere sich mehr für alte Mauern in einem Acker als die Stadtverwaltung.

Eine gemeinsame Besichtigung war der Anfang einer äußerst spannenden Ausgrabung, die der Verfasser in enger Verbindung mit dem noch am selben Tag verständigten und für Oberkochen als Bindeglied zum LDA zuständigen Kreisarchivar Hildebrand vom Landratsamt Aalen und freiwilligen Schülern der Klassen 12 und 13 des hiesigen Gymnasiums durchführte. Nach mehreren Wochen Arbeit im Herbst 1971 hatten wir, wie zahlreiche Funde und das Mauerwerk des Gebäudes selbst bewiesen, den Keller eines aus dem 2. nachchristlichen Jahrhundert stammenden römischen Bauwerks, Teil einer »villa rustica«, also eines römischen Gutshofes, zu dem mit Sicherheit noch im Gelände verborgene Nebengebäude gehören, freigelegt.

Parallel dazu stöberte der Verfasser in den ihm von der Stadtverwaltung zugänglich gemachten, bislang unbeachtet gebliebenen Archivunterlagen, wobei er auf allerlei diesbezüglich höchst interessante Hinweise stieß. So vermutete schon der legendäre Oberlehrer Alfons Mager aufgrund der Flurbezeichnung »Weilfeld« in dieser Flur etwas »Römisches«. Später wurde bekannt, daß auch dem LDA Hinweise auf ein »römisches Weilfeld« vorlagen (Ableitung »weil« und »weiler« vom römischen »villa«). Auch Dr. Ingo Stork vom LDA hält in diesem Fall die Ableitung der Silbe »weil« aus dem römischen Wort »villa« = Stadt, Ort oder Gebäude (»villa rustica« = Gutshof) für denkbar, obwohl Weilerorte bei uns im allgemeinen erst nach 700 gegründet sind. Aus diesem Grund ist auch eine eventuelle Besiedelungskontinuität zur Zeit nicht greifbar.

Dr. Dieter Planck (LDA) schreibt in seinem Buch »Der Limes in Südwestdeutschland«, das 1980 erschien, … »An den äußeren obergermanisch-rätischen Limes wurden, soweit sich bisher ersehen läßt, die Truppen vom Neckar-Odenwald- und Alblimes vorverlegt… Schon unmittelbar nach ihrer Errichtung (Grenzbefestigungen) mußte zwischen 162 und 170 nach Christus diese Grenze Angriffen der Chatten (westgermanischer Volksstamm) standhalten.… Aber schon 233 n. Chr. erschütterten erneute Unruhen im Osten das römische Weltreich.…. Einige Bauwerke wurden auf jeden Fall endgültig aufgegeben, z.B. zeigten die Grabungen im Limestor von Dalkingen, daß dieses Gebäude ausgebrannt ist und nicht mehr erneuert wurde …«

Ähnlich mag es unserem »Römerkeller« ergangen sein, — d.h., die römische Anlage im Weilfeld fiel mit größter Sicherheit den Germaneneinfällen um die Mitte des 3. nachchristlichen Jahrhunderts zum Opfer. Die Ruine wurde später beseitigt, die Steine vermutlich zum Bau von Häusern in »Oberkochen« verwendet und der Keller mit Schutt aufgefüllt, um darüber Ackerboden zu gewinnen.

In den Fundberichten des LDA (FB 1980 Bd.5) wird das Gebäude, dessen Zweck (strategisch oder wirtschaftlich) aus dem archäologischen Zusammenhang isoliert ohne weitere Grabungen nicht geklärt werden kann, von seiner Entstehung her in die 2. Hälfte des 2. nachchristlichen Jahrhunderts (Antoninus Pius?) datiert, — d.h. es stand ungefähr 70–80 Jahre lang.

Zu den Funden.

Reich verzierte terra-sigillata-Scherben, Hunderte von Keramikscherben einfacherer römischer Herkunft, ein wundervoll erhaltener römischer Sicherheitsschlüssel, wohl der Schlüssel zum Gebäude — ein Paradeexemplar, das im Augsburger Römermuseum ausgestellten römischen Schlüssel »lässig« aussticht —, ein fast völlig erhaltener schüsselähnlicher kleiner Teller (er wurde vom LDA vervollständigt), römischer Beton, Estrichteile, bemalte Verputzteile, Heizungsziegel, Dachziegel, Metall- und Glasfunde, der Abdruck einer römischen Hundepfote in einem Backsteinbruchstück und Getreide, das aus über 20 verschiedenen Sorten zusammengemischt war, und vieles mehr wurde von uns unter Anleitung des Kreisarchivars geborgen.

Die gesamten Funde sind heute im Besitz des Gymnasiums (ständige Ausstellung), dem Bürgermeister Bosch, der sich um diese Ausgrabung sehr verdient gemacht hat, am 8. November 1976 nach der Gebäudekonservierung durch die Stadt die Obhut über den Keller übertragen hat.

Um der während der Ausgrabung häufig geäußerten Vermutung, es handle sich bei dem römischen Gebäude um ein strategisches Bauwerk, entgegenzutreten, soll aus den Fundberichten BW von 1980 zitiert werden, wo Dr. Planck schreibt: »Die Bedeutung dieses Gebäudes ist bisher nicht sicher zu ermitteln. Militärische Bedeutung kommt, trotz der günstigen Lage, meines Erachtens nicht in Frage. Vielmehr möchte ich annehmen, daß hier ein Nebengebäude zu einer Villa Rustica (Gutshof) vorliegt. Gerade verschiedene Funde, etwa Ziegelplatten von Hypokaustanlagen (Fußbodenheizung), sprechen dafür, daß hier noch Gebäude mit Heizungen vorhanden sein müssen, die wir jedoch bisher noch nicht kennen.«

Sollte das Gebäude in einem strategischen Zusammenhang, (z.B. Straßensicherung oder Lichtsignalstation) gestanden haben, so wäre am südlichen Ortsrand, z.B. im Bereich der heutigen Leitzstraße, ein weiteres römisches Bauwerk denkbar, von welchem aus optische Sicht Richtung Königsbronn, gleichzeitig auch zum Römerkeller, von dem aus der Unterkochener Kirchberg in direkter optischer Verbindung liegt, möglich sein muß. Bei dieser kühnen Vermutung handelt es sich selbstverständlich um eine unwissenschaftliche These, die im Bereich reiner Spekulation liegt.

Die Alamannen

»Oberkochen« in der Zeit des 6. und 7. nachchristlichen Jahrhunderts.

Ab der Mitte des 3. nachchristlichen Jahrhunderts wurden die Römer sukzessive von den Germanen vertrieben, d.h. die alamannische Landnahme fand statt. Bei den Alamannen war Holzbauweise heimisch. Deshalb kann fast mit Sicherheit gesagt werden, daß Gebäudereste aus dieser frühen Zeit bis hinein ins 13. Jahrhundert auf unserer Gemarkung, vor allem im heutigen überbauten Stadtgebiet, kaum mehr, oder nur durch Zufall, — am ehesten noch Keller, — gefunden werden.

Hingegen waren im Stadtgebiet seit Jahrzehnten eine Reihe von alamannischen Gräberfunden aus der sogenannten Merowingerzeit bekannt (6. und 7. nachchristliches Jahrhundert). Die Merowinger sind ein fränkisches Königsgeschlecht, das die Alamannen zu diesem Zeitpunkt unterworfen hatte. Man spricht zwar allgemein von »Alamannenfriedhöfen«, — genau genommen müßte von »Merowingerfriedhöfen« gesprochen werden. Indes: die Deutschen verblieben auch unter alliierter Besetzung Deutsche.

Am 19. März 1980 sorgte der Zufall für eine weitere sensationelle Aufhellung der Oberkochener Ortsgeschichte: Im 14 km entfernten Hüttlingen hatten Erwachsene beobachtet, wie Kinder mit einem Totenschädel spielten.

Die umgehend verständigte Polizei argwöhnte, unterstützt von einem zu Rate gezogenen Zahnarzt, den der hervorragende Gebißzustand des Schädels auf die falsche Spur gebracht hatte, ein Verbrechen und fand bald heraus, daß der Schädel aus dem Erdaushub einer Oberkochener Baugrube stammte. Bis hierher könnte der Bericht, der durch die Tagespresse ging, beinahe im Sagenteil dieses Buchs untergebracht werden.

Noch während des Vormittagsunterrichts wurde der Verfasser über den Vorfall verständigt und stellte in den Wänden der bereits völlig ausgehobenen Baugrube des Hauses Stelzenmüller, Frühlingstrasse 3, vom Bagger in unterschiedlichen Tiefen angeschnittene Skelette fest. Kreisarchivar Hildebrand folgte seinem Hilferuf umgehend, und während sich ein Grabungsteam vom Stuttgarter LDA auf den Weg nach Oberkochen machte, hatten die beiden, die zwecks weiterer Spurensicherungen umgehend nach Hüttlingen geeilt waren, aus dem dorthin verbrachten Oberkochener Aushub noch einen »sax« (Kurzschwert) geborgen. Die Baugrube mußte nach den Feststellungen des Kreisarchivars mitten in einem alamannischen Gräberfeld des 6./7. nachchristlichen Jahrhunderts liegen.

Unter dem unermüdlichen Einsatz von Dr. Ingo Stork ließ das LDA Stuttgart nun eine mehr als sechswöchige Notgrabung durchführen, während der das gesamte Grundstück systematisch untersucht wurde. Allein auf diesem begrenzten Ausschnitt des Oberkochener Gräberfeldes, das sich, wie später gezeigt wird, bis zum Hasengässle erstreckt, wurden 94 Gräber entdeckt und untersucht, was zusammen mit den durch den Bagger zerstörten Gräbern eine Zahl von ca. 130 Bestattungen auf diesem durchschnittlich großen Baugrundstück ergibt. (Sinnigerweise war ein Teil des Baugrubenaushubs auch zum Auffüllen des zum damaligen Zeitpunkt gerade erweiterten städtischen Friedhofs verwendet worden, — d.h., eine Reihe von »Altvorderen« sind, ohne daß jemand davon wußte, quasi »umgebettet« worden.) Auch diese Tatsache liest sich wie die Geschichten im Sagenteil unseres Heimatbuchs.

Besonders markant unter den 413 Einzelfunden dieser Notgrabung sind: Zwei vorzüglich erhaltene bronzene Gürtelschnallen, tauschierte, versilberte Riemenzungen, ein silbernes Schuhschnallenpaar mit erhaltenen Lederteilen, viele Messer, »sax-« und »spatha«-Schwerter (spatha = Langschwert), Wehrgehängegarnituren, Lanzenspitzen, Ohrringe mit farbigen Perlen, Haarnadeln, Knochenkämme, — einer im Etui, — Spinnwirtel, ein Amulett, zwei römische Münzen, zwei keramische doppelkonische Gefäße als Grabbeigaben wie alles bisher Aufgezählte, und eine phantastische Vielfalt von Perlenketten aus den verschiedensten Materialien, — von einfachen Keramikperlen über zahllose einfache Glasperlen bis hin zu vergoldeten Glasperlen, Perlen aus Gagat und Bernstein und den faszinierenden »millefiori«- Glasperlen, die in ihrer Buntheit kleinen Glasmurmeln gleichen. Stück für Stück der Grabbeigaben sind Belege für den alamannischen Glauben an ein Fortleben nach dem Tod: man gab den Toten ihre wichtigsten, wertvollsten und liebsten Gegenstände des Alltags mit auf die große Reise ins Jenseits.

Auffallend bei der Oberkochener Grabung waren die außergewöhnlich guten Sargbefunde, bedingt durch den lehmhaltigen Boden. Als »Leckerbissen« für den Anthropologen gilt ein Oberschenkelknochen, der gebrochen und wieder zusammengeheilt war, wobei sich die gebrochenen Teile auf eine Länge von fast 10 cm übereinandergeschoben hatten: das geheilte Bein war also erheblich kürzer als das gesunde.

Einiges Kopfzerbrechen bereitet den Archäologen ein Doppelgrab, bei dem die Köpfe der Verstorbenen exakt übereinander liegend vorgefunden wurden. Diese Art gleichzeitiger Bestattung ist außerordentlich selten.

Frühere Bestattungen waren durch später angelegte Gräber zwar gestört (bis zu 4 Übereinanderlegungen), doch ruinierte man die dabei berührten Gräber keineswegs hemmungslos — vielmehr legte man überwiegend die Gebeine der früher Beigesetzten fein säuberlich samt Grabbeigaben zur Seite. Mit geringen Abweichungen waren die Toten so bestattet, daß der Kopf im Westen mit Blick nach Osten lag. Abweichungen von dieser Regel rühren daher, daß man sich beim Anlegen des Grabs nach dem Sonnenstand bei Sonnenaufgang richtete, und dieser ist bekanntlich zu den verschiedenen Jahreszeiten jeweils anders.

Die vielen, teilweise stark korrodierten Eisenfunde und die organischen Reste wurden an Ort und Stelle eingegipst und warten (noch heute) auf ihre Restaurierung durch die Spezialisten des Württembergischen Landesmuseums. Mit dieser Grabung konnte endlich der Beweis erbracht werden, daß in Oberkochen schon lange vor der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1337 ein beachtliches Gemeinwesen bestand, von dessen eindrucksvoller Größe noch vor kurzem niemand wußte.

In der Jahreszeitschrift der Bodendenkmalpflege in den Regierungsbezirken Stuttgart und Tübingen, »Archäologische Ausgrabungen 1980«, schreibt Dr. Ingo Stork: »Dieser Friedhof muß im gesamten Bereich von der Keltenstraße bis zur Frühlingstraße angenommen werden. Bei dieser Ausdehnung ist mit mehreren hundert Gräbern zu rechnen, auch wenn die Belegungsdichte sicher nicht überall so groß war wie im untersuchten Ausschnitt.« In diesem Bericht wird auf 2 Pfostenlöcher eines Holzbaus hingewiesen (24 cm starke Holzpfosten). Weitere Bauteile hierzu sind leider mit dem Baugrubenaushub verschwunden oder liegen unter dem damals bereits fertiggestellten Garagenboden, gegebenenfalls unter der Frühlingsstraße. So kann der einzige Holzbau Oberkochens aus dieser Zeit, dem, da er sich unmittelbar im Gräberfeld befunden hatte, unter Umständen unter den Vorzeichen der später einsetzenden Christianisierung größere Bedeutung hätte zukommen können, archäologisch nicht mehr klassifiziert werden.

Dr. Stork bezeichnet das wissenschaftliche Ergebnis dieser Ausgrabung in seinem Bericht als von »überörtlichem Interesse«.

Die Ausgrabungen in der Frühlingsstraße haben den Verfasser ermuntert, eine Bestandsaufnahme aller bisherigen Spuren im Zusammenhang mit diesem großen Friedhof zu erarbeiten, zumal immer wieder neue Hinweise an der Grabungsstelle eintrafen.

- um 1900: Reihengräber Haus 8 Keltenstraße. Sie führten allem Anschein nach durch Mißdeutung zu der Bezeichnung »Keltenstraße«. Von diesen Funden erfolgte keine Meldung ans Landesdenkmalamt — sonst hieße die Straße heute mit absoluter Sicherheit »Alamannenstraße«.

- 1917: eine Reihe von Gräbern auf einem Grundstück in der Nähe von Haus 14 Keltenstraße. Auch hier erfolgte keine Meldung ans Denkmalamt.

- 1922: Reihengräber Haus 17, Dreißentalstraße. Vermerk des LDA: Im Dreißental etwa 500 m nordöstl. vom Ölweiher (siehe 4) wurde beim Wasserleitungsbau ein Richtung Osten gerichtetes Skelett mit 2 Kurzschwertern (sax) in 1,20 m Tiefe angetroffen. Funde kommen in Besitz von Baurat Peter (verst.), Schwäb. Gmünd. Anmerkung DB: Das LDA hat versehentlich eine diesbezügliche Mitteilung von Schultheiß Frank, Oberkochen, vom 7. Mai 1923 nach 1922 datiert. So wird auch der Verweis auf die späteren Funde beim Ölweiher 1923 erklärlich, die auch bei Veek aufgeführt sind.

- 1923: Reihengräber beim Ölweiher Brunnenhalde. Vermerk des LDA (Dr. Zeller): Anfang Februar 1923 7 Skelette auf dem Anwesen der Gebrüder Leitz, davon 1 mit Lanzenspitze. Mitteilung Professor Greßler. Anmerkung DB: Der Bereich, in dem diese außerhalb des Ortsgräberfeldes befindlichen Gräber angelegt waren, wurde 1982 durch einen gewaltigen Neubau der Firma Carl Zeiss überbaut. Der Verfasser hat den Fortgang der Tiefbaumaßnahmen verfolgt und keine weiteren Gräber festgestellt.

- 1937: Reihengräber Haus 9 Jägergäßle. Fundberichte des LDA. Neubau Betzler, Metzger und Wirt. Eine von Oscar Paret persönlich unterzeichnete Notiz besagt, daß am 15.6.1937 in der Kellergrube in 1,20 m Tiefe sechs Gräber zu erkennen sind. Außer Sarg und Messer keine Beigaben. Ein Aufdecken der Gräber erschien wegen Bauarbeiten und dem wenig festen Boden nicht lohnend. Interessant ist, daß Oscar Paret bereits in seinem Bericht von 1937 einen weiteren Friedhofsteil im Norden von Oberkochen vermutet. Seine Vermutung wurde 43 Jahre später bestätigt.

- 1952: Pferdeknochenfunde und drei bis vier menschliche Schädel beim Bau des Kinos in der Dreißentalstraße. (Pferdegrab von den Adeligen?) Nicht gesichert. Der Fund wurde seinerzeit bedauerlicherweise nicht ans LDA gemeldet. Anmerkung: Pferdegräber und Gräber von Adeligen wurden häufig abseits der eigentlichen Friedhöfe angelegt. Möglicherweise wurden hier wichtige Spuren Oberkochener Geschichte für immer verwischt. (Ortsadel?)

- 1956: Reihengräber beim Haus 14 Keltenstraße. (Eber/Kurz). Drei Gräber aus dem 7. Jahrhundert, darunter eines mit reichen Grabbeigaben, die sich heute in Aalen befinden. (Bericht Dr. Binder an LDA)

- 1957: Reihengräber beim Garagenbau zum Haus 8, Keltenstraße. Keine Meldevermerke beim LDA.

- 1966: Reihengräber bei Kanalisationsarbeiten — Fabrikerweiterung Keltenstraße zwischen Haus 14 und Haus 8. Meldevermerke beim LDA liegen nicht vor. Anmerkung: Dem Gymnasium wurden seinerzeit drei sehr stark korrodierte Teile eines Langschwerts (spatha) und eine zwar ebenfalls korrodierte aber sonst gut erhaltene Lanzenspitze übergeben. Diese beiden Fundstücke hat der Verfasser dem Landesdenkmalamt zur Konservierung übersandt und hervorragend präpariert zurückerhalten.

- 1980: 94 (ca. 130) Reihengräber im Grundstück Haus 3 Frühlingstraße (Stelzenmüller). (Siehe Fundberichte aus BW Bd. 10, 1985).

Leider gibt es für ein alamannisches (merowingisches) Oberkochen bis heute noch keine umfassende zielgerichtete Untersuchung, die sich tatsächlich auch äußerst schwierig gestalten würde. Da alamannische Friedhöfe und Siedlungen im allgemeinen in unmittelbarem Zusammenhang standen (nur Adelige ließen sich, wie oben beschrieben, gerne etwas abseits bestatten), ist zwar unschwer zu erraten, daß ein beachtliches alamannisches Oberkochen, dessen Name nicht bekannt ist, bestanden hat. Dies jedoch aufgrund von Befunden nachzuweisen, ist nur durch systematische Ausgrabungen möglich, — und solche sind in dem erforderlichen Ausmaß in einem weitgehend überbauten Gebiet unmöglich. Die einzige Spur eines alamannischen Holzbauwerks wurde 1980 gefunden, konnte jedoch, da bei Eintreffen der Archäologen bereits teilweise zerstört, nicht näher bestimmt werden. Es bleiben weiterhin mögliche Zufallsfunde und der Friedhof.

Die Christianisierung

(ab dem Ende des 7. nachchristlichen Jahrhunderts)

Die späteren Bestattungen des 7. Jahrhunderts im Oberkochener alamannischen Gräberfeld fallen mit der beginnenden Christianisierung des späten Vor-Oberkochens zusammen. Die Gräber aus dieser Zeit sind aufgrund des neuen Glaubens ohne Grabbeigaben. In anderen Friedhöfen unserer Gegend finden sich aus dem 2. Drittel des 7. Jahrhunderts kleine Goldblattkreuze, aus dünnem Goldblech gefertigt und auf Tuch aufgenäht. Sie wurden allerdings nur reichen Personen mit ins Grab gegeben; ärmere mußten sich mit Stoffkreuzen begnügen, die selten nachgewiesen werden können. Goldblattkreuze fanden sich zum Beispiel in Sontheim/Brenz, Neresheim, Ulm. In Oberkochen konnte bislang noch keines nachgewiesen werden.

Bis zum mächtigen romanischen (Beißbarth und Früh) untersten Sockel des Kirchturms der katholischen Kirche »St. Peter und Paul«, nachweislich früher nur »St. Peter« genannt, — der Name weist auf eine sehr frühe Kirche — oder Kirchengemeindegründung hin, — bis zu diesem gewaltigen Steinbauwerk aus dem Bereich der Sakralarchitektur, das die Bedeutung Oberkochens vor der ersten urkundlichen Erwähnung unterstreicht, und der vor der 1. urkundlichen Erwähnung im Jahr 1337, also noch im 13. Jahrhundert, entstanden sein muß, — bis hin zu diesem Bauwerk also sind es von den letzten nachweisbaren Alamannengräbern 500 Jahre unaufgehellter Zeit.

Es bleibt nur, einen Blick auf diese mit Sicherheit älteste erhaltene architektonische Spur aus Stein im unmittelbaren Stadtgebiet zu werfen. Mit Staunen betritt man den Turmsockel von der rechten Seite der Vorhalle aus durch einen verwinkelten Verbindungsbau. Eine enge romanische Rundbogentür führt in das Turminnere, das von hier aus keine Treppenverbindung in die später umgebauten oberen Turmgeschosse hat. Durch eine winzige, nach innen größer werdende, rundbogige Fensteröffnung fällt ein geheimnisvolles Licht durch die in diesem Bereich fast zwei Meter dicke Turmmauer. Ein höchst beachtenswerter »Brocken« Geschichte, aus dem mit einigen guten Argumenten geschlossen werden kann, daß die Kontinuität in der Bebauung zwischen dem alamannischen Oberkochen und dem historisch belegten Oberkochen des hohen Mittelalters bestanden hat. Die Christianisierung ist durch die Grabung von 1980 belegt. Eine kleinere aus Stein errichtete Vorgängerkirche der romanischen Peterskirche, kann aufgrund des Kirchpatrons »St. Peter« ebenfalls angenommen werden. Sie müßte im 9. Jahrhundert entstanden sein.

Was aber geschah nun während des halben Jahrtausends vor der Errichtung der ersten großen Sakralarchitektur? Diese Zeit bleibt uns vorerst verschlossen; — nicht umsonst spricht man vom »finsteren Mittelalter«. Es gibt hier bis jetzt weder Urkunden noch Funde — bis auf zwei Scherben von irdenen töpferscheibengedrehten größeren bauchigen Gefäßen, die wir 1979 bei unseren Arbeiten in der Höhle am Griebigen Stein auf den Spuren des »Höhlendak-kels« (siehe Sagen) lose im Stein- und Felsschutt fanden. Sie wurden von einem Heidenheimer Archäologen (Heinzelmann) ins 12./13. Jahrhundert datiert und stellen die einzigen belegbaren Spuren aus dieser noch nicht aufgehellten Zeit dar. Auch diese Höhle, wie die im Schmiedestein, wurde nun nachgewiesenermaßen im Mittelalter zu wahrscheinlich unruhigen Zeiten als vorübergehender Unterschlupf zum Wohnen aufgesucht.

Man muß sich vorstellen, wie hier Menschen, Oberkochener, in großer Kriegsfurcht vor 800 Jahren Trinkwasser vom Tal die Kuhsteige hinauf zur Höhle am Griebigen Stein geschleppt haben. Vielleicht hat ein in der Höhle spielendes Kind das Gefäß umgeworfen — es ging zu Bruch, die anderen Scherben liegen unter meterhohem Schutt,… »Kannst Du nicht aufpassen« hat die Mutter geschimpft. Es war das einzige Wassergefäß.…

Am Ende des Zweiten Weltkriegs hausten da oben — wie noch lebende Bürger zu berichten wissen — wieder Menschen in großer Kriegsfurcht, — Tiefflieger .…

Literaturnachweis

- Württemberg in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, O. Paret, 1961

- Fundberichte aus Baden-Württemberg, Band 5, 1980

- Urgeschichte in Baden-Württemberg, Müller Beck, 1983

- Die Kelten in Baden-Württemberg, K. Bittel, 1981

- Die Römer in Baden-Württemberg, Filtzinger u.a., 1976 (Beschreibung »Römerkeller«)

- Die Alamannen, R. Christlein, 2. Aufl. 1979

- Ostalb, Werden und Wachsen, W. Trinkle, 1979

- Unterlagen aus dem Archiv des Landesdenkmalamts Stuttgart

- Heimatbuch Unterkochen, 1954

- Archäologische Ausgrabungen 1980 Bodendenkmalpflege in den Reg.Bcz.Stuttgart und Tübingen

- Einwohnerbuch der Gemeinde Oberkochen 1965

- Amtsblatt der Gemeinde und der Stadt Oberkochen, verschiedene Jahrgänge

- Ostalb Nr. 11/72

- Ostalb/Einhorn Nr. 26/80

- anno journal, Juli 1981

- Oberkochen im Ostalbkreis, Kühn, v. Gleich, Seckler, Werner, 1973

- Beiträge zur Heimatkunde, VS Oberkochen, 1961/62

- Beschreibung der kt. Kirche St. Peter und Paul durch die Architekten Beißbarth und Früh, 15.12.1898

- Unterlagen aus dem Archiv der Stadt Oberkochen

- Heimatbuch Franz Balle 1953 erweitert durch Josef Balle 1978

- eigenes Archiv

Dietrich Bantel