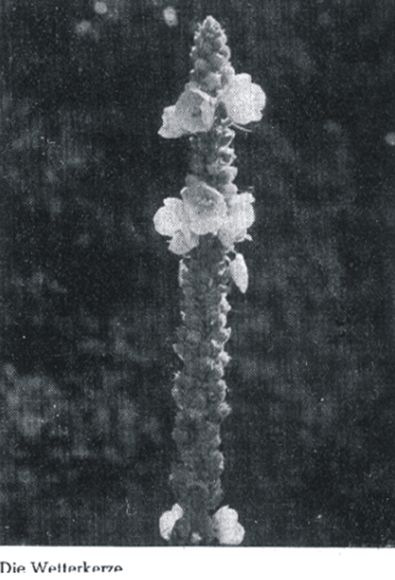

Es war vor wenigen Wochen, als mich mein Weg in ein Bauernhaus der Geislinger Alb führte. Dort hatte ich mit dem Bauern eine Unterredung zu führen und da dieser aber gerade im Stall bei der Fütterung war, ging ich dorthin um mein Anliegen möglichst schnell zu erledigen. Doch der Zufall wollte es, daß ich einige Zeit doch noch warten mußte bis der Bauer aus der Scheuer zurückkam, zu welcher er mit dem Futterkorb gegangen war. Die kurze Wartezeit, der ich mich nun unterziehen mußte, sollte mir aber, vielleicht darf ich so sagen, ein feines, wenn auch kleines Erlebnis werden. Ich hatte in dieser Wartezeit und in diesem Stalle eine Begegnung mit einem ganz alten, aber lieben Bekannten – aus meinen Kindheitstagen in meinem Vaterhaus – es war der »Weihbüschel«. Oben über der Futtertraufe auf einem besonders hierfür angebrachten Brett da lag er, wohl dürr und vergilbt, aber er sprach zu mir und erinnerte mich an den Tag, an dem er gepflückt worden ist und an dem geschäftige Hände von Menschen, die an Gottessegen glauben, ihn gebunden und in die Kirche zur Weihe getragen haben. Ich stand mit einem Schlag in einem Raum voll Erinnerungen an diesen Tag mit seiner Weihbüschelweihe, bzw. Kräuterweihe. Da sah ich mich als Bub mit Stolz und Würde meinen Weihbüschel zur Kirche tragen. Aus den Nachbarhäusern kamen die Nachbarbuben und Mädchen mit den ihrigen, und an der Linde gesellten sich die von der Langgasse zu uns. Mitunter trug den Büschel auch eines von den Großen. Wir aber, die kleinen Träger, hatten es sehr wichtig, denn jeder wollte doch den größten und schönsten Büschel gehabt haben. Da wurde gelobt, bemängelt und kritisiert bis vor die Kirchentüre hin. Was wir damals als Kinder an diesem Kräuterbüschel gesehen haben, waren äußere Dinge. Inzwischen aber dürfte uns allen ein tiefer Sinn über ihn aufgegangen sein. Wohl wußten wir, und es war uns eine selbstverständliche Sache, daß dieser Kräuterbüschel zum Bauernhaus gehört, genau so wie der Palmen, den wir am Palmsonntag zur Kirche getragen haben, und daß er als Schutz gegen Blitzschlag und andere Gefahren von Seiten der Elemente das ganze Jahr auf dem Speicher oder im Stalle aufbewahrt wird, jedoch von der tieferen Bedeutung seiner Zusammensetzung und seiner Weihe wußten wir nicht viel. Heute sehen wir ihn anders. Da ist einmal die Wetterkerze, die im August hoch und stolz am Feldrain oder im Garten steht und über allem, was um sie ist an Gewächsen der Erde, hinweg sieht. Wer könnte in die Mitte des Büschels besser passen als sie. Um die Wetterkerze gruppiert sehen wir von jeder Getreideart drei Ähren, dann Blüten aus Klee und Esper, Blumen und Halme der Wiesen. Blumen und Sträucher des Waldes, und auch der Garten ist reich vertreten. So schauen wir in diesem Weihebüschel der auch dieses Jahr wieder an Maria Himmelfahrt zur Weihe getragen wird, gleichsam den ganzen uns nährenden Heimatboden. Wir halten ihn in den Händen mit dem Willen, dem Schöpfer aller Dinge zu danken und ihn zu bitten, er möge in das Dargereichte seinen Segen legen, dessen wir auch fürderhin bedürfen. Das ist kurz gesprochen der wohl jedem verständliche Sinn der »Kräuterweihe«.

Die Kräuterweihe hat eine große, lange und interessante Vergangenheit. Es ist daher nicht verwunderlich, daß sich auch die Literatur längst um sie angenommen hat. Wir entnehmen dieser unter anderem folgendes: Die Kräuterweihe ist eine spezifisch deutsche, kirchliche Sitte. Aber sie ist nur eine deutsche Zutat zu einem Komplex alter, allgemeiner Benediktionen um die Zeit der Ernte und ihren Abschluß. Daß die Weihe an Maria Himmelfahrt stattfindet, ist eine Frage der Zeit und des Naturlaufs und hat zu dem Festgedanken dieses Tages keine besondere Beziehung. Wie in manch anderem an Brauchtum, ist auch hier das Bauernhaus der Jahrhundert alte Träger dieser Sitte. Im Brauchtum gesehen hängt die Kräuterweihe eng zusammen mit der Annahme des Christentums durch die germanischen Völkerschaften. Lothar Schreiber erwähnt in seinem Buche »Die Mystik der Deutschen«, »Die Christliche Botschaft hatte bei den Germanen eine innere Bereitschaft gefunden, denn sie hatten viele natürlichen Tugenden, sie zeichneten sich aus durch Mäßigung, Starkmut und Gerechtigkeit; auch wohnte ihnen eine tiefe Sehnsucht nach dem Ewigen aus dem Zeitlichen inne.«

Daß sie die Pflanzenwelt mit ihrem religiösen Denken, mit der Sage und dem Kulte auch schon in vorchristlicher Zeit verknüpften, ist geschichtlich bekannt. Aber nicht nur von ihnen ist dies Tun bekannt, sondern bei allen Völkern des Altertums war dies vorhanden. Die medizinischen Pflanzen galten meist dem Apollo und dem Äskulap heilig. Bei den Germanen waren dem Thunar, der Freya und dem Balder Pflanzen geweiht. Das christlich gewordene Volk setzte an ihre Stelle Christus und seine Heiligen und schuf jene Pflanzenlegenden in welchen sinnige Naturbetrachtungen und innige Frömmigkeit zum gemütvollen Ausdruck kommen.« Professor Adam schreibt in seinem Buche über »Christus und der Geist des Abendlandes«: »Die Germanen erfaßten die christliche Botschaft nicht nur nach ihrer intellektuellen und institutionellen Seite, sondern auch vor allem nach ihren lebensweckenden, inwendigen Kräften.« Unsere Vorfahren wollten vom Glauben, von ihrer Religion, etwas sehen und haben. Die Lehre Christi erleuchtete den Geist. Die Hand der Kirche führte sie durch das Leben. Aber der Gottessegen des Christentums sollte auch über Geist und Seele und Inneres und Innerstes hinausgehen und herabtauen auf das Äußere, Leibliche, Irdische, auf den Alltag, auf die Arbeit und ihre Not und Sorge, auf den täglichen Kampf mit der Welt und der Natur. Alles sollte geheiligt werden durch Gotteswort und Gebet. Unsere Vorfahren empfanden auch an sich und ihrem Leben die Schwächung durch die Sünde, und daß die feindlichen Mächte des Menschengeschlechtes sie stets bedrohten. Sie baten deshalb die Kirche um ihren Segen, daß Gott sein Heil über sie ausgieße und ihnen barmherzig sei.

In den Blumen und Pflanzen liegt auch nach der Anschauung des Mittelalters eine große geheime Kraft. Es ist dies die in sie gelegte natürliche Heilkraft. Aber darüber hinaus schrieb man gewissen Pflanzen besondere Kraft zu des Schutzes und der Abwehr, als ob die Pflanzen ihre Heil- und Schutzwirkung von den Sternen bekämen. Man erfand gewisse Formeln, wodurch die Wirkung verstärkt werden sollte. Dieses Denken und Meinen führte zu Aberglauben und Verwirrungen, gegen die die Kirche oft einen Kampf führen mußte.

Der Landbau ist der Anfang und die Grundform aller Menschenarbeit. Es ist allgemein menschlicher, religiöser Brauch, den Segen Gottes auf die Arbeit und den Arbeitsertrag herabzuflehen durch Gebet und Opfer. Wir finden die Vereinigung von Gott und Landbau bei allen Bauernvölkern der Geschichte. Die agrarischen religiösen Feiern durchzogen das ganze Arbeitsjahr der Bauern überall. Nach der Kirchenordnung der katholischen Kirche hat der deutsche Bauer seine Segnungen und Weihungen für das Saatkorn und für die Feldbestellung. Er bittet am Palmsonntag im »Palmen« dem ersten Lebenskeim in der Natur, zu segnen. Er ruft bei der Aschprozession den Segen Gottes auf die Saaten und ihr Gedeihen herab. Er läßt fünf Monate lang täglich im Wettersegen bei dem hl. Opfer Felder und Früchte segnen. Diese Felderweihe erlebt ihren Höhepunkt in der Fronleichnams-Prozession.

Die Zeit der Ernte aber ist bedacht mit der Ernteweihe, die ihren Ausdruck findet in der Weihe von Kräutern, also der »Kräuterweihe«. Wenn der Weihbüschel nach seiner Weihe und Segnung durch die Kirche, seinen Platz im Bauernhaus auf dem Speicher oder im Stall bekommt, so liegt dem kein abergläubisches Denken zugrunde, sondern allein das Wissen um den aus der ständigen Verbindung mit Gott erflehten Segen.

Die Ernte ist Gottes Gabe. Von dieser gläubig demütigen Schau aus stellt die Kirche als Hauptgedanken den Satz an den Anfang ihrer Weiheformel: »Gott gibt seinen Segen. Dann gibt die Ernte ihre Früchte.« Es sind wunderbare Psalmengebete, die sie bei der Weihe sprechen läßt. In einem hochgestimmten Dankhymnus betet sie »Dir, o Herr, gebührt Lobgesang auf Sion, Du hast das Erdreich heimgesucht und es getränkt; Du hast es reich gesegnet, Du ließest sein Getreide wachsen, Du hast den Boden zubereitet, Du tränktest die Furchen und ließest die Schollen sinken, Du krönst das Jahr mit Deinem Segen und Deine Spuren triefen von Überfluß«. In einer weiteren Fortsetzung ist die Rede von einer Erstlingsgarbe, die zum Opfer gebracht werden will.

Wir verstehen von hieraus den Brauch, den unsere Vorfahren auch zu Oberkochen noch vor 150 Jahren übten. Sie ließen jedes Jahr den ersten Erntewagen vor die Kirche fahren. Dort wurden zwei Garben dem Wagen entnommen und vor dem Altar aufgestellt.

Die Ernte ist das große Ereignis im bäuerlichen Jahr, heiß erarbeitet, erkämpft, erhofft, erfleht. Der Bauer weiß besser wie alle anderen um das wundersame, geheimnisvolle Wirken und Weben aus den Händen Gottes in der großen Werkstätte der Natur. Aus diesem Wissen heraus ist sein religiöses Brauchtum geworden. So war es zu allen Zeiten auch in unserem bäuerlichen Heimatdorf Oberkochen. Unsere Vorfahren waren dabei dankbar und glücklich. Seien auch wir Heutigen alle mit einander dankbar und froh, solange noch jemand durch unsere Dorfstraßen Weihbüschel zur »Kräuterweihe« trägt.

Franz Balle