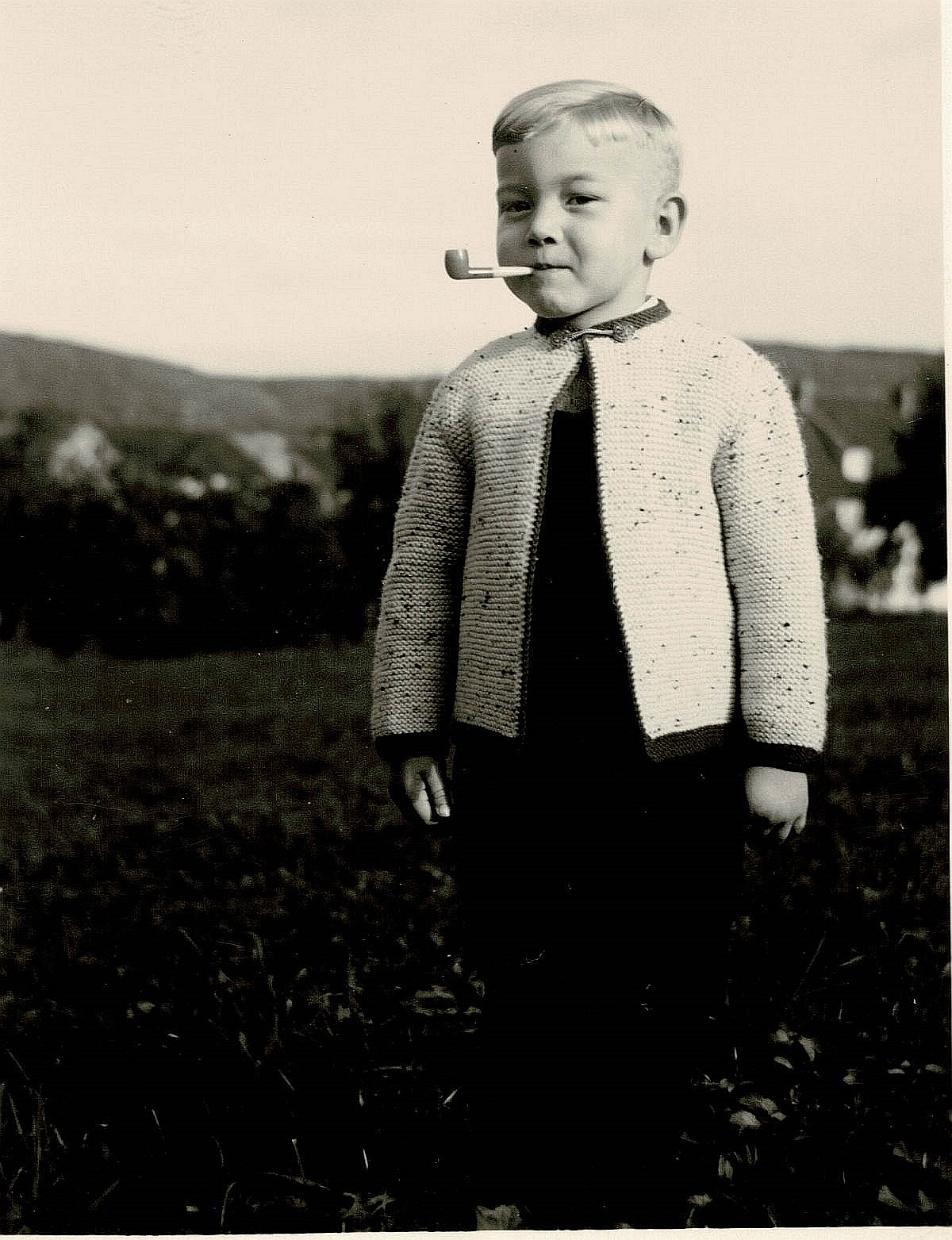

War wohl damals schon ausdrucks- und willensstark (Archiv Vilgis)

Intro. Prof. Dr. Thomas Vilgis, ein gebürtiger Oberkochener des Jahrgangs 1955. Er ist dieses Jahr 68 Jahre alt geworden und somit für ihn eine gute Gelegenheit einen Blick in die Vergangenheit zu riskieren. Seine Kindheit und Jugendzeit verbrachte er überwiegend im und um den Heideweg herum. Wie im Bericht über die AutorenInnen schon erwähnt, ist Thomas Vilgis eine beeindruckende Persönlichkeit, auch wenn er sich gelegentlich als ganz normaler Feld, Wald- und Wiesenphysiker bezeichnet. Ganz im Stile von Jürgen Klopp: „I’m the normal one“. Lassen wir ihn nun zu Wort kommen und lesen seine ganz speziellen Erinnerungen.

Verwurzelung. Thomas ist ein waschechter Oberkochner – auch wenn der Name Vilgis das nicht gerade suggeriert. Aber er stammt aus einer Hug’schen Verbindung und damit „kannsch gar et mehr Oberkocha sei“. Mutter Maria Hug (1921−2009) war eines der neun Kinder des Huga-Schreiners, und wuchs im elterlichen Haus zwischen Heidenheimer Straße, Kratzers Miste und der alten Molke am Kocher auf. Das Haus steht heute noch auf der linken Seite, wenn man das schmale Gässle beim Kaufmann zum Kocher hinunterläuft. Der erste Mann von Maria, Wilhelm Appt (1921−1945), starb kurz vor Ende des 2. Weltkriegs und hinterließ Maria und ihre zwei Kinder Willibald (1945-) und Heinz Appt (1942−2016). Alois Vilgis wurde während des Krieges in Oberkochen stationiert und nach Ende des Krieges kam er nach Oberkochen zurück. 1954 heiratete er die Maria und die nun fünfköpfige Familie mit Alois, Maria, Willibald, Heinz und Thomas wohnte anfangs in der Blumenstraße 22, wo Thomas, unter tatkräftiger Mithilfe der Hebamme Gertrud Hauber, am 9. Juli 1955 gegen 23:30 Uhr das Licht der Welt erblickte. Der Bericht 268 von Didi Bantel enthält die Erinnerungen von Alois Vilgis (1918−2010) zu seiner Oberkochner Zeit. Zu erwähnen ist noch, dass der Huga-Paule sein Cousin ist und die Barbara Czerner seine Cousine.

Cousin Thomas Vilgis mit Cousine Barbara Czerner – oifach scheeeee (Archiv Vilgis)

Thomas erinnert sich an. In der Blumenstraße lebten wir bis 1959. An manche Gegebenheit kann ich mich sogar noch erinnern. Etwa an den riesigen Garten, der in Richtung Baugeschäft Wingert hinunterreichte und wahrhaftige Schätze bot: Die hohen Bohnenstangen mit den dicken und köstlichen Feuerbohnen, grüne Bohnen, Sträucher mit köstlichen Beeren, Karotten, Tomaten und ebenso den Hackstock, der so manchen Hühnern und Hasen als Unterlage diente, bevor sie der Hausbesitzer Bayer darauf mit seinem „Schnaier“ durch ein gekonntes Köpfen schlachtete. Dieser blutige Tod der Tiere war für mich immer ein gutes Zeichen, denn mit großer Wahrscheinlichkeit fiel für unsere Familie immer wieder ein kleines Festessen davon ab, mal ein Huhn, mal ein ganzes Karnickel, das im Oberkochener Slang natürlich „Staalhaas“ hieß und vermutlich heute noch so heißt. Vokale werden in dieser Ecke von „The Länd“ bekanntlich lang ausgesprochen.

Mein Vater Alois schaffte sein Leben lang beim Bäuerle im Motorenbau, später auch mit diversen Nebenjobs, damit wir über die Runden kamen. In der Blumenstraße wohnten wir im oberen Stockwerk auf engstem Raum und schnell war nach meiner Ankunft klar, dass wir eine etwas größere Wohnung brauchten. In der Blumenstraße war die Küche der einzige Raum mit glattem Steinfußboden, wo ich mich mit meinem Holzbulldog austoben konnte. Wie so oft im Schwäbischen üblich, war das Wohnzimmer mit der sofakissenbelegten Couch strengstens verboten. Darin wohnte man allerhöchstens mal sonntags oder zu den großen Feiertagen.

1959 war es dann soweit. Wir zogen „far out into the Outbacks of Oberkochens“, in den Heideweg Hausnummer 12. Dieses Vierfamilienhaus war damals eines der wenigen Häuser direkt unterhalb des Naturfreundehaus und dem Wäldchen, das mal mein Abenteuerland werden sollte. Vor dem Haus befand sich damals noch eine riesige, schwarze Schutthalde (aus der Gießerei Bäuerle), darin gab es viel zu entdecken. Riesige alte Schrauben, Winkeleisen, Gießereischutt und Industrieschrott. Für die heutigen Kinder wäre das hochgradig verbotenes Terrain, zu viele Schad- und Giftstoffe. Das interessierte damals aber niemand, bisher habe ich es schadlos überstanden. Weiter unten am Berg war der Heideweg schon bebaut, Dr. Borst, unser damaliger Hausarzt wohnte dort, wie auch die Familien Gruber. Rasch freundete ich mich mit Claus Zieschank an. Der Bub war ebenfalls 1955 geboren, allerdings in Jena, wie so manche meiner damaligen Weggefährten, die mit der Firma Carl Zeiss von Jena nach Oberkochen kamen, und letztlich dafür sorgten, dass aus dem landwirtschaftlich geprägten Dorf mit mittelständischen Unternehmen, 1968 zu einem florierenden Städtchen erhoben wurde. Wir Oberkochener lernten schnell den Gebrauch der Vokabeln „nuuu“ und „ei vorbibbsch“, im Gegenzug konnte die Thüringen-Sachsen-Vogtland-Fraktion auch bald die Unterschiede zwischen „Grasdaggl, Halbdaggl und Hierabiggr“ genauer als Einheimische erklären.

Auch ein kochender, lehrender und schreibender Physiker fängt als Greenhorn an (Archiv Vilgis)

Heideweg, Ahorn- und Holunderrain wurden, Dank der rasant steigenden Arbeitsplätze, zügig bebaut, worauf der berühmte Gymnasiallehrer Otto Krug und seine Familie unsere Nachbarn wurden. Es gab also einen neuen Kameraden in den „Outbacks“. Sein Sohn Reinhard und ich gründeten eine Bande mit den Lenzhaldnern Michael Grau (Socken-Grau) sowie dessen Schwester Sabine und spielten Cowboy und Indianer, Winnetou und Old Shatterhand. Natürlich waren wir mit Käpseles-Pistolen und Holzgewehren bewaffnet und „erschossen“ uns rechtzeitig vor dem Vesper gegenseitig, wie wir es während der Karl-May-Filme im Kino im Dreißental gelernt hatten. Damals durften wir so politisch unkorrekt sein, jeder und jede waren mal Cowboy mal Indianer oder arabische Schuts. Heute empfinde ich diese Spielerei nach wie vor als die ersten Schritte zum Freigeist, der ich mein Leben lang bleiben sollte.

In die „Kinderschule“ wollte ich nie – ich hing „immer am Rockzipfel meiner Mutter“, war ein echtes „Mama-Kendle“. Mir war der Kindergarten ein Graus, ich war schon damals ein introvertierter Eigenbrödler, der lieber eigenen Gedanken nachhing. 1962 wurde ich in die Dreißentalschule eingeschult. Der langjährige Rektor Hagmann begrüßte uns und Frau Wilhelmine Wurst wurde meine erste Klassenlehrerin. Bei Frau Stefanie Batzill, nein Fräulein, denn darauf legte sie Wert, hatten wir Religion. Sie reckte immer gern die Hände nach oben und rief „heilig-heilig“, was mir schon damals suspekt vorkam. Auch Pfarrer Forster gab katholische Religionsstunden, der uns öfter mal eine Gewaltige scheuerte und uns mit oberleutnantmäßiger Stimmlage in den Senkel stellte, wenn wir nicht spurten. Heute undenkbar, aber letztlich war dies für uns eine handfeste Bekanntmachung mit den Tugenden „Disziplin“ und „Respekt“ im Alltag, denen es heute vielerorts fehlt, vor allem mit der Vorsilbe „Selbst“.

Das seinerzeit übliche Schülerfoto – nicht ganz billig, aber schön, wenn man’s heute noch hat (Archiv Vilgis) Vorne vlnr: Thomas Vilgis, Gerhard Schuster / hinten vlnr: Richard Burger, Hans-Joachim Bayer

Tröstend für uns war immer die große Pause, als wir für ein paar Pfennige eine Brezel beim Hausmeister Leonhard Burghard, dem heimlichen Schulleiter, kaufen durften. Klasse 3 und 4 übernahm Rudolf Heitele. Von da an ging‘s mit mir bergab, denn viele idiotische Textaufgaben im Fach „Rechnen“, die sich nicht auf schwäbisch übersetzen ließen, blieben mir ein Rätsel. Dennoch wollte ich in die „Oberschule“ und meldete mich heimlich, gegen den Willen, meiner Eltern, zur Aufnahmeprüfung für 1964 an. Ich sehe mich noch heute mit den anderen im Klassenzimmer bei der Mathematikprüfung sitzen, brütend über einer schrägen Textaufgabe über einen „Kühlschrank“ und hatte aber schon bei der Abgabe meiner Ergebnisse ein schlechtes Gefühl.

Als ein paar Tage später Rudolf Heitele in der Dreißentalschule verkündete: Alle haben bestanden, nur einer ist durchgefallen, entfuhr es mir sofort “Ich”. Heitele nickte und Gabriele Kadura, sie saß mir schräg gegenüber, schaute mich irgendwie tröstend an. Das war mein erstes großes Scheitern und ich blieb eben Volkschüler, so wie es sich für ein Arbeiterkind gehörte. Die Wege meiner alten Klassenkameraden, darunter Gerhard Schuster, Hans-Joachim Bayer (er sollte ein Geologe werden), und Richard Burger (Lehrer und langjähriger Stadtrat) waren nun andere als meine und unser gemeinsamer Schulweg durch die Katzenbachstraße, vorbei an Sappers Miste, ging zu Ende.

Einschub vom Billie zu Bayer und Schuster. Dr. Hans-Joachim Bayer, geb. 1955 in Oberkochen, studierte Geologie an der Technischen Universität Clausthal. Von 1982 bis 1987 war er wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Angewandte Geologie der Universität Karlsruhe. Seit 1987 Betriebsgeologe der Firma FlowTex — Gesellschaft für Horizontalbohrsysteme in Ettlingen.

Gerhard Schuster, Diplomkaufmann, geb. 1955 in Oberkochen, studierte Betriebswirtschaft an der Universität Mannheim und seit 1982 bei einer Großbank tätig, zunächst in Karlsruhe, ab 1987 in Mannheim.

Beide haben sich auch in der Ostalbregion einen Namen gemacht und veröffentlichten auch einen Führer zum Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“. Unser Karstquellenweg geht auch auf eine Idee von HJ Bayer zurück.

Die Klassen wurden neu zusammengewürfelt. Wenigstens kam ich dann ab Klasse 5 in den “A‑Kurs” und wir begannen bei Kurt Schmieg mit Algebra. Und „heimandzack“, ja, das war meine Sprache! Plötzlich konnte ich die saudummen Textaufgaben in “Rechnen mit x und y”, sprich in logisch strukturiere Formeln, übersetzen. Die Liebe zur Mathematik und den Naturwissenschaften war schlagartig geboren. Ich verstand bis Klasse 4 offenbar das geschraubte Deutsch dieser idiotischen Textaufgaben zu wenig. Aber von nun an ging‘s bergauf, denn die beiden Kurzschuljahre packte ich mit links und lieferte Bestnoten ab. Frau Kny führte uns streng durch Geschichte und der leider viel zu früh verstorbene Sportlehrer Wagner hetzte uns über die Geräte der Dreißentalturnhalle. Ich war im Fach Sport eine komplette Null, bekam beim Völkerball jedes Mal den Medizinball ins Kreuz, aber ich rechne es Wagner bis heute hoch an, dass er niemanden mit miesen Leistungen fallen ließ, eben durch und durch ein Sportsmann.

Seine Abschlussklasse der Dreißentalschule im Jahr 1970 (Archiv Rathaus) Untere Reihe vlnr: Roland Harpeng, Thomas Vilgis, Ulrich Schoch, Helmut „Jacky“ Grupp, Thomas Stiebritz, Jürgen Riede, Peter Schlund Mittlere Reihe vlnr: Oberlehrer Ulrich, Reiner Schmid, Norbert Strese, Claus Zieschank, Heinz Gold, Dieter Gremerath, Heinrich Kleinhans, Bernd Heselich, Joachim Glaser, Josef Wunderle Hintere Reihe vlnr: Karl Balle, Herbert Meixner, Roland Seipold, Ottmar Bihlmaier, Harald Werle, Bernd Karcher, Günter Fohrer, Herbert Rauer, Juan Sogas, Norbert Romoth

In dieser Zeit wurde zum ersten Mal eine Hauswirtschafts-AG angeboten. Die Hauswirtschafts-lehrerin Renate Edinger vom „Ochsenjakob“ (dem Wirt des Gasthofs „Ochsen“) lud auch Buben ein, daran teilzunehmen und so gab es im neuen Schuljahr das Fach „Kochen“. Da ich schon immer meiner Mutter gerne beim Kochen zusah, jeden Topfdeckel lupfte und Feuerstellen (damals noch mit Holz und Kohle), den Herd und das Essen faszinierend fand, begeisterte ich mich dafür, auch wenn ich Gemüse zeitweise verabscheute, und ein Fan von SZ-Schnitten und Leberwurstbrot war. Bei ihr lernte ich neben elementaren Kochtechniken ganz neue Gerichte kennen, zum Beispiel „Baschda Schudda“ (Pasta asciutta) und die Bollonnjese (Ragù alla Bolognese), die ich begeistert mit nach Hause brachte und meine Mutter fortan auch zu Hause kochte. Die Gastarbeiter aus Südeuropa brachten einen Hauch internationales kulinarisches Flair nach Oberkochen. Dies zeigte sich auch beim „Sogas“, dessen Sohn Juan bei mir in der Klasse war, aber mit uns bestes Schwäbisch schwätzte und oft einen frischen Laugenwecken als Pausenbrot mitbrachte. Auch die neue italienische Eisdiele „Italia“ in der Heidenheimer Straße zeugte davon. Diese wurde gern genutzt, besonders für die ersten Gehversuche im „Poussieren“, das in Oberkochen mit weichem B ausgesprochen werden muss.

Aber es war auch eine „schlimme Zeit“, die Volksschuljahre zwischen 1966 und 1969, neben Mathematik, Chemie und Physik, spuckten uns bislang unbekannte Idole in die Suppe. Die Rocker und Undergrounder von Jethro Tull, der bis heute vielleicht genialste Gitarrist Jimi Hendrix, die stundenlang jazzig improvisierende „Supergroup“ Cream, die ersten „electric blue notes“ eines Miles Davis oder Led Zeppelin waren plötzlich zu Gast in Peter Mordo‘s Mittwochsparty (Südfunk Stuttgart) und im Beatclub (Radio-Bremen), und ja, „The Beatles“ blieben für mich immer eine zu brave, englische Schlagerband. „Die verlausten Gammler“, wie sie von unseren Eltern genannt wurden, gruben sich mit ihrem Rhythm & Blues und ihrer „Negermusik“ (so der damals übliche Begriff der Elterngeneration) in unsere Gehirne. Den verstaubten 60er und 70er Jahren der Republik wurde auch bei uns in Oberkochen der Marsch geblasen und wir saßen mit Tonbandgeräten und Mikrophon am Radio, den Finger am Aufnahmeknopf. Heinz Gold, Norbert Strese und Dieter Gremerath schleppten das Magazin POPFOTO an. Nein, die gab‘s nicht beim Foto Kristen, sondern manchmal in Aalen am Bahnhofskiosk. Englisch wurde auch in der Volksschule als Fremdsprache immer wichtiger, und die ersten Schlagjeans und Jacken mit Fellbesatz gab‘s sogar im gediegenen Bekleidungshaus Löhlein in Aalen.

Es kam, wie es kommen musste. Die Haare wurden länger, Eskapaden starteten. Man traf sich in den damals existierenden Oberkochener Szenekneipen, also zum Tischfußball im „Café Muh“ (Norbert Richter: „Därfsch du scho Biar drenga?“), im „Café Gullmann“ im Nebenraum zum Flipper und Billard, inklusive der klaren Ansage vom Kneipier „Wear Osche auf‘n Bodn schmaißt, der zohld fünf Morg“, inklusive. Es gab Musikboxen mit den neuesten Hits, die schon mal das ohnehin spärliche Taschengeld früher auffraßen als gedacht. Die ganz Verwegenen zog es schon in das damals frisch eröffnete „Disco Pub“ nach Aalen, wo es düsteren Verlautbarungen zufolge, schon mal „Schwarzen Afghanen“ gab (wovon ich bis heute strikt die Finger ließ, ganz rock’n‘roll without drugs). Ich verliebte mich in eine Mitschülerin aus der Parallelklasse (Jungs und Mädels waren getrennt), wir „gingen miteinander“, bis sie mir ein Mitschüler meiner Klasse ein paar Monate später wieder ausspannte. Meine Eltern hatten große Angst, „my g‑g-g-generation“ (The Who) und ich würden vollkommen im Hippiesumpf „versaggern“. Unser Klassenlehrer Ulrich redete uns ins Gewissen, Frau Düver in der Parallelklasse ebenfalls. Wir hangelten uns durch die Klassen 8 und 9, getrieben zwischen Lerneifer und gesellschaftlichem Aufbruch, einem diffusen Wunsch einen Weg herauszufinden, aus der verstaubten, immer noch nazigeschwängerten Zeit, die vielen von uns wie ein Widerspruch zum wirtschaftlichen Aufschwung und beginnendem Wohlstand vorkam. In der Tat, ein seltsamer Satz für einen Dorfbuben, der nie einer politischen Gruppe angehörte. Grund dazu hätte ich als Arbeiterkind gehabt. Meine Mutter arbeitete ab 1963 von 18 bis 23 Uhr als Reinigungskraft bei Zeiss, damit das Geld für meine Kommunion reichte.

So ein Bild hat jeder katholische Bub aus Oberkochen in seinem fotografischen Fundus (Archiv Vilgis)

Mein Vater fuhr täglich mit dem Rad (später mit einem Moped) im „Blauen Done“ in die Fabrik, kam nach Hause, wusch sich, zog sich um und ging wieder aus dem Haus, um beim „Jelonnek“ zu arbeiten, oder später im Rathaushotel nach der Arbeit Hausmeistertätigkeiten zu verrichten. Vor halb neun abends war er nie zu Hause. Ich erinnere mich noch genau, als er einmal von der Fabrik nach Hause kam und von der Bäckerei Fichtner ein Brot mitbrachte. Dort, so erzählte er, habe eine in den Laden kommende Kundin gemeint, hier röche es aber komisch. Die Arbeit im Motorenbau hinterließ offenbar das Parfüm der Arbeiterklasse.

Teil 2 folgt nächste Woche.

Wilfried Wichai Müller „Billie vom Sonnenberg“