von Frau Betzler (Spranza Emma) und Frau Rita Frech

Weiter jetz.

Dees, woischt ja schoo, et. — der erschte, rechts auf der Ochsenseite, isch ja mei Hermann gwest, net; der hat doch’s Flügelhorn gschpielt. — halt au aa Trompet, — dees woisch doch selbr no. — Ha ja. -

Dr Vierte en dr Roiha isch, glaub i, dr Trittlerle, woisch, deer Trittlerle, der wo in ällr Herrgottsfrüah mit seinm schööna Schpieala d’Leit gweckt hat, abr vor allem erfreit. — gell, — Mädle, deen kennscht. — gell.

Ja freile, Tante Emma!

Dr fünfta Schpiealer, jessesgott, des isch ja mei Schwaogr, dr Kratzers Karl; der isch au soo a bald geschtorba. (Betzlers Karl im Dreissental).

Duu, — der Trommler dao henta, dees keet ja dr alte on daomals no jonge Hägeles Karl sei. dr Jul ihra Ma, ja; on dr Jonge, — woisch, i hao dr’s ja schoo aumaole gsait, der dao, wo en dr Schell doba gwohnt hat, — net, … der hat ja au mitgschpiealt.

Jetz lass me no weitrgucka, — heb amaol dees Glaas dao andrsch na … Oh. … dees keet ja dr Franka Paul sei, woisch, dr Josef Bauer wo dem sei Schwieagrdochtr aufm Raothaus doba schafft. net … Duu. — hat der et so a komische Trompet ghet, woisch, dui, wo ma a soo zooga hat, raus ond nei, — hoißt dui vielleicht Zugtrompeet, — woisch du’s. Mädle?

Noi, i woiß au et, Tante Emma.

Daß au a noo dr Ganters Franz drbei gwest ischt, hao i ja glaub au schoo amaol gsait, odr et? … ma wurdd halt oifach ältr. — net, Mädle.

Duu, — oin vo deene Mannsbildr kenne glaub au no. Duu, hascht du überhaupt da alte Elmers Hans noo kennt, woisch, da Häfner: dui Häfnerei, wo jetz — duu, wiea hatt jetz deem sei Muattr gschwend ghoißa …, oh. halt, etzt woißes: Dora. glaub i: also dr jetzige Elmers Kurt isch dr Nochfolgr von derra Häfnerei: tuats deer doch noo nebaher. — gell Mädle, — odr net, — sait mai Tante Emma.

Duu, — jetzt vrmute noo deen in dr letschta Roiha, — ois zwoi, halt no, drei, — also dr dritte Schpiealr keet no dr Schtöpsl sei; ma hat deen halt oifach so ghoißa; dees war oir, deer hat, an Saal ondrhalta kenna, mit seiner … »und wieder schpiealts Ampulka, Ampulka«, — kennsch des Liead no, Mädle? Ja, dees Mädle kennt dees Liead no. Duu, dei Vaatr hat deen au beim Kommikra am Klaffier begleitet; ond drzu gsonga hends, selle zwee, bei de Hochzata und vieelem meeh … Ja, der hat natüürlich eet so ghoißa, — dr Wingert’s Josef halt, vom Dreissadaal, — sait mai Tante Emma.

Jetzat muß i noo amaol diea Feschtdama aagucka. Wer war denn dao au noo drbei? Natüürlich, — d’Philomena. — woisch, am Ziegler’s Franz sei Schwestr, dr Holzsägr Gold; — i sags dr bessr, — vielleicht kascht dao meeh drmit aafanga, — woisch, halt am Bebes Karl sei Schwäagere. Wer dr s’Bebes Karl ischt, willsch jetz wissa, — halt dr Fischer Karl em Dreissatal henda; deer lebt ja ao noo, — net. Deeam sai Tochtr hat doch da Fahrradelmer gheirigt, — net. — Also war dui Philomena a Tante von dem Fahrraelmer seiner Frau Zita, — woisch jetzt, — Mädle?

Du, — jetz sieah-n‑i, a‑ja, dao henta da alta Dorfbronna, — en keet ja i zoichna, — au, wo der gschtanda isch, — woisch.

Mir hent daomaols em »Ochsa« gwohnt (1911 — 1922).

Weitr. — Also, dei Großmuattr, de alta Spranza, dui war fei zu deim Vaatr on mir et so guat; d’Berta isch jao schpätr em Ochsa gebora, — dui hats Schaffa ja et so troffa, wiea oos … Mir hent mit zwoi Oimr in de Hand zom Bronna nommloofa müßa, ond Oimr für Oimr en’d Wirtschaft nommtraga müßa. Ma hat ja en’ra Wirtschaft sooviel Wasser braucht, — net.

Des vrgiß i et: dei Vaatr hat äwwl no meeh gmault wie i, — dem hat’s saumäßig gschtonka; der hätt mit’m Rebers Karl ond dr Bete ihrem Severin ond au no mit meeh, halt seine Freirad, schpieala, — noi, besser gsait, — Schtroich schbieala, wella. — abr dao hat’m mai Muattr scho gholfa drfür. — also.

Vor onserem Ochsa ischt d’Viehwaog gschtanda, — halt woisch, wo ma diea Vieechr foor gwooga hat, befoor’s zom Metzgers Paule odr zom Viehmarkt bronga worra send.

Übrigens, diea Vieechr hent ja aus dem großa Trog gsoffa. Daomaols send’s ja no lautr Baura gwest en Obrkocha, mit Mischtana vor ihrem Haus. woisch, seit mai Tante Emma, — net.

Woisch, — oba am Bronna isch a Rohr gwest dao hent mir d’s Wasser rausgeholt, net vom Vieehtrog, — ja was moinscht denn duu. Mädle, — dees gat doch et, — für a aschtändige Wirtschaft, — net. Wo mir nao d’s dreckete Wassr nagschmissa het, willsch wissa? Ja, wo nao denn, — halt en dui Kandl nei, wie die andre Leit au. Ma hat ja no koi Wasserloidong ghet, — net. Dui isch daomals ja erscht bauat wora.

Au, — dao feellt mir ei: dao hant ja dia Franzosa, woisch, diea Gfangena, mitbaua müßa. Diea hent übrigens em Ochsa ob den gwohnt, en ooserem Saal doba, — net. Bewacht hat diea em Schtolla dussa, Essenga zua, net, dr Unteroffizier Enzle, jesses, — i woiß des no wiea gerscht. Diea hättet ja drfoo laufe könna, — net. Dr Enzle isch on Aola gwest, — der hat äwwl gsait: i duu’s scho au gar eeet gäara, — die Bewacherei. — Jesses, die alte Gschichta lenka me derekt von meim Schmerz aa, — wiea hait woiß e älles no. — been ja et vrkalkt net, — dao schtaunt au mei Doktr, — Mädle.

Jetz fällt mr no äbbes ei vom a Bronna. Dao isch meiner Muattr dr Bruddr komma, — dr Jengschte daomaols. Der hat so d’Haaor rommghängt, daß eahn mai Muattr amaol zoom Düftele nausgeschickt hat, — woisch, vor dem seim Haus ischt au a Bronna gschtanda. D’r Bruddr hat meir Muattr sowieso et widrschtanda kenna, ond isch ganga. — Wo der hoimkomma isch, hat dr gsait: Du, Babett, wiea kaasch Du sage, i soll zom Düftele naa zom Haaor schneide; — Der hat fei gsait, wo i gsait hao »Grüaß Gott, Herr Düftele«: »I vrbitt mir das, junger Ma, — i bi dr Friseur Herr Kopp für Di, daß’d dees ao woisch!« (jetzt Jelonek-Haus).

Du, Mädle, — jetzt isch dui Zeit soo schnell vrganga, ka ja gar nemme aufhöra vor lautr Vrzäahla. — hasch Du denn au soviel Zeit zum Zulooasa? Woisch, mi keits, sait d’Tante Emma, daß i dees et scho amaole aufgschrieaba hao; abr daomaols hat ma halt a andre Schrift gschrieaba, — dui kenntat hait ja viele Leit gar et lesa. I keets au et lese, Tante Emma. Was, Du au et, saisch, Mädle. Ond außerdem, sait mai Tante Emma, hao i meir Lebtag soviel schaffa müßa, daß i gar koi Zeit drzu g’het hao. — Also lebet dui Gschichta emmer no gut en meine Gedanke, — woisch, — net.

Halt a maol, kommscht halt, wenn’d Zeit hascht, wiedr, — i woiß soviel Gschichta. Dei Vaatr wisst’s au, — Mädle. Der war bei ons em Ochse drbei, beim 14-er-Krieg-Austrommle, — an beim Lugolohbronna-Baua. Kommscht halt a andre maol, gell, Mädle, — net.

Du, — Mädle sait mai Tante Emma, schreib dr halt dia andere Sache vom Krieg-Austrommla, wo i ond dei Vaatr Scharlach gheet hent, auf, — vielleicht wöllet diea vom Heimatverein, zomma Bildle, wos brengat, au ebbes wissa. Vielleicht leabe dao nemme, — net.

Also han i mir dees halt amaol aufzoichnet, auf Wunsch von meiner sehr geschätzten, lieben Tante Emma.

Rita Frech

Wir vom Heimatverein bedanken uns bei Frau Frech und bei ihrer Spranza Tante sehr sehr herzlich für diese beiden köstlichen und urigen Dokumente einer längst vergangenen Zeit. Sicher kommen wir auf das liebenswürdige Angebot der Tante gerne zurück. Herzlichen Dank auch für die Zurverfügungstellung des netten Fotos vom Lindenbrunnen mit dem »Ochsen«.

Nachtrag zu den Berichten Nr. 60 vom 7.4.89 und Nr.61 (vorliegende Ausgabe von BuG).

»Spranza Emma« und Frau Rita Frech

Wir haben letzte Woche seitens des Heimatvereins zu den Berichten 60/61 begründete Zweifel an der von den Verfassern vorgenommenen zeitlichen Einordnung des Festzug-Fotos und auch am sachlichen Inhalt angemeldet. (1927 — Gründung des Musikvereins). Von 3 Oberkochener Vereinen wurde die von uns bereits vorab geäußerte Version, das fragliche Foto müsse wesentlich früher entstanden sein, bekräftigt.

Fest steht zweifelsfrei, daß das Foto zu einem Zeitpunkt entstanden ist, zu dem der Lindenbrunnen noch nicht stand. Der Lindenbrunnen wurde am 30. Juli 1922 eingeweiht. Dies bestätigen die Vereinsprotokolle

1) der Soldaten- und Kriegerkameradschaft.

Dort heißt es: Denkmaleinweihung

Am Sonntag, dem 30. Juli (1922) wurde das Kriegerdenkmal feierlich eingeweiht, woran sich alle Vereine beteiligten. Herr Pfarrer Heilig nahm die Weihe vor. Baurat Peter aus Gmünd, der den Entwurf gemacht und den Bau geleitet hat, gab einen Überblick über die Entstehung und Bauart desselben, und dankte den beteiligten Handwerkermeistern und übergab es dem Gemeindevorsteher. Schultheiß Frank übernahm dasselbe mit der Bitte, das Denkmal stets in Ehren zu halten. Herr Pfarrer Stöckle redete über die Bedeutung des Denkmals, das gebaut sei den Toten zum Gedächtnis, den Lebenden zum Wegweiser. Vorstand Fischer (Bebel) ehrte mit Worten die toten Krieger und legte einen Kranz nieder. Auch Sängerbund, Turnverein und Arbeiterverein ehrten mit Worten ihre Toten und legten einen Kranz nieder. Sängerbund würdigte die Weihestunde durch drei stimmungsvolle Chöre. Die schöne, feierliche Handlung fand ihren Abschluß durch das gemeinschaftliche gesungene Lied »Ich hatt’ einen Kameraden«. Möge das Denkmal von der heranwachsenden Generation geehrt werden, wie es den Helden auch gebührt.

Oberkochen, den 6. August 1922 — Schriftführer Wingert.

2) Im Protokollbuch des Gesangvereins steht geschrieben:

1922, Einweihung des Lindenbrunnens. Diese fand am 30. Juli statt. Sämtl. örtlichen Vereine wohnten ihr mit ihren Fahnen bei. Der Sängerbund hatte den gesangl. Teil übernommen. Es wurden folgende Chöre gesungen. »Heilig« v. Schubert, »Der treue Kamerad« v. Attenhofer, »In dunkler Nacht« v. R. Arnold.

Wie die anderen Vereinsvorstände legte im Namen des Sängerbundes Vorstand Schmid einen Kranz am Denkmal nieder und widmete dabei den gefallenen Sängern einen ehrenden Nachruf.

3) In dem bereits erwähnten Protokoll des Schwäbischen Albvereins heißt es:

Am 30. Juli 1922 fand die Einweihung des aus Dolomitsteinen der hiesigen Markung neu erstellten Lindenbrunnens statt. Techn. Leitung Baurat Peter, Gmünd).

Nachdem 3 Vereinsprotokolle die Erstellung des Lindenbrunnens mit Datum vom 30. Juli 1922 angeben, kann an diesem Datum kein Zweifel bestehen. Dies besagt, daß das fragliche Foto, auf dem der Lindenbrunnen noch nicht steht, auf jeden Fall vor diesem Zeitpunkt entstanden ist.

Des Rätsels Lösung lieferte Herr Hans Gold, Lenzhalde. Er konnte zweifelsfrei nachweisen, daß das Festzugfoto vom 13. Juli 1919 stammt, und zwar wurde es aufgenommen anläßlich des Gauturnfestes und der Fahnenweihe des TVO in Oberkochen. In der 1978 erschienenen Festschrift des TVO heißt es auf Seite 26: Das Gauturnfest wurde am 13. Juli 1919 in Verbindung mit der Fahnenweihe in Oberkochen durchgeführt … Unser Verein konnte insgesamt 18 Preise erringen, davon Josef Schaupp einen 2. und Anton Fischer einen 8. Preis … Auf Seite 114 befindet sich ein anderes Foto von diesem Ereignis (fälschlicherweise auf 1923 datiert), auf dem exakt die gleichen Personen zu erkennen sind, in gleicher Kleidung, gleich geschmückt, wie auf unserem zur Diskussion gestellten Festzugsfoto. Die vorausmarschierende Kapelle ist die Musikkapelle von Bopfingen — also eine auswärtige Musikkapelle, wie schon Kuno Gold Mitte des letzten Jahres feststellte. Die Bopfinger hatten an diesem Festtag in aller Herrgottsfrühe auch schon zur Tagwache gespielt. Herr Hans Gold wußte noch eine nette Vorgeschichte zur Auswahl der Festdamen zu berichten:

Es habe seinerzeit Animositäten gegeben, wer nun Festdame sein dürfe, und wer nicht, — und die zuständigen Bestimmer hätten sich darauf geeinigt, daß alle weiblichen Oberkochener, gleich welchen Alters, gleich welcher Größe und Körperstatur und gleich welchen Schönheitsgrades Festdamen sein durften, wenn sie es wollten. Das war ein salomonischer Beschluß, der dann dazu führte, daß es so auffallend viele Festdamen gegeben hat.

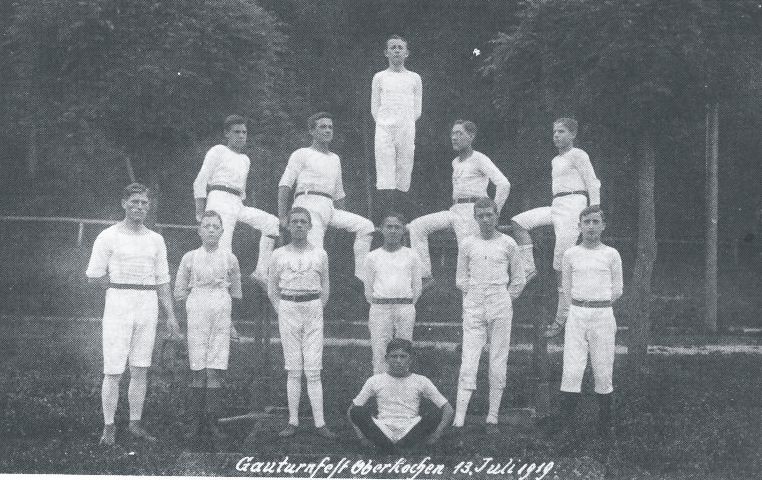

Von unserem Mitglied Herrn Dr. Frank Köster, Erpfingen, erhielten wir eine bisher unbekannte fotografische Postkarte zum Gauturnfest vom 19. Juli 1919 zur Verfügung gestellt, die wir mit seinem freundlichen Einverständnis als Ergänzung zu dem bereits wiederholt (Nr. 34, 16.9.88 u. Nr. 60, 7.4.89) veröffentlichten Festzugsfoto heute abdrucken. Der Heimatverein bittet darum, daß alte TVOler uns dabei behilflich sind, festzustellen, wer die 12 auf dem Foto abgebildeten Turner sind. Des weiteren bittet der Heimatverein auch um stichhaltige Hinweise darauf, ob das uns über Frau Frech von Frau Ida Trittler freundlicherweise zur Verfügung gestellte und heute veröffentliche Foto vom Lindenbrunnen tatsächlich ein Foto von der Einweihung desselben ist, — oder ob es möglicherweise erst ungefähr ein Jahr später aufgenommen wurde. Auch wäre interessant zu erfahren, ob sich noch jemand erinnern kann, welcher Fotograf das Bild gemacht hat.

Des weiteren wäre der Heimatverein interessiert daran, zu erfahren, wer noch von den alten Oberkochenern sich daran erinnert, welche Oberkochener Musikanten am 13. Juli 1919 anläßlich des Gauturnfestes und der Fahnenweihe des FCO bei der Bopfinger Kapelle mitmarschiert sind.

Dietrich Bantel

Nachtrag zu unserem Bericht 61 vom 14.4.1989

Von Herrn Ivo Gold / Ravensburg erhielten wir eine Zuschrift, die unsere Vermutung bestätigt, daß das Foto vom Lindenbrunnen nicht vom Einweihungstag am 30.7.1972 stammt, sondern vom »Kriegergedächtnistag 1924«.

Herr Gold schreibt:

»Das Foto vom Lindenbrunnen in Nr. 61 stammt wahrscheinlich von einem Herrn Lang (Hans, — wir haben schon wiederholt Fotos von Herrn Hans Lang veröffentlicht), der nach Kriegsende 1918 mit einem Theaterensemble nach Oberkochen kam, regelmäßig Vorstellungen im »Ochsen« gab und sich zur Besetzung der Rollen Laienspieler (auch ich war einer von diesen) aus Oberkochen aussuchte, bis durch Heirat der Hauptdarstellerin, einer gewissen Lissy, die Hans Lang von auswärts mitgebracht hatte, mit Fritz Reber, Lammwirtssohn, sein Ensemble zerfiel. Er blieb in Oberkochen, schlug sich mit Fotografieren und Malen durch, und starb auch dort. Das Bild vom Lindenbrunnen in Nr. 61 wurde am »Kriegergedächtnistag 1924« aufgenommen. Ich besitze einen Abzug davon und vermag auch verschiedene Personen darauf zu benennen. Unter anderen ist das auffallende Portrait mit Fliege, links vom Brunnen, der damalige Schultheiß Richard Frank. Auch mein Vater, der Amts- und Polizeidiener Josef Gold (im Dienst von 1902 bis 1926, durch die Uniformmütze links von Schultheiß Frank erkennbar) ist neben mehreren anderen darauf festgehalten …)«

Herrn Ivo Gold herzlichen Dank für seine Zuschrift, die noch weitere interessante Informationen enthält, die wir bei Gelegenheit verwenden werden.

Dietrich Bantel