Am Montag dieser Woche übergab Anni Borst dem Vorsitzenden des Heimatvereins Oberkochen eine Reihe alter Urkunden zur Scheerermühle, die noch zu Lebzeiten ihres Mannes Walter Borst in dessen Besitz übergegangen waren. Leider konnte Walter Borst die Übergabe an den Vorsitzenden des HVO nicht mehr, wie beabsichtigt und versprochen, persönlich vornehmen, da er in der dafür in Aussicht genommenen Zeit bereits sehr krank geworden war. Herr Borst hatte dem Vorsitzenden schon zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt angekündigt, dass er, wenn es einmal so »weit« ist, einige Bücher und Urkunden, darunter das Mühlenbuch, an den Heimatverein geben werde. Seine Ehefrau Anni hat das Versprechen nun eingelöst.

So kamen insgesamt 10 Schriftstücke in den Besitz des Heimatvereins, darunter eines der wohl bemerkenswertesten Oberkochener Geschichts-Dokumente, nämlich das »Mühlenbuch von 1751«.Dafür, sowie für die Überlassung der anderen Dokumente, bedanken sich Vorstandschaft und Ausschuss des Heimatvereins sehr herzlich bei Anni Borst.

Die Urkunden stellen für unser Heimatmuseum eine faszinierende Bereicherung dar. Bereits bei der Planung des Heimatmuseums war für diese Dokumente eine Vitrine , die sogenannte Mühlenvitrine, vorgesehen (Raum 4) worden, die bislang mit Dokumenten anderer Art belegt war. Sobald die neuen Exponate in das Museum integriert sind, werden wir die Öffentlichkeit darüber informieren.

Über das Mühlenbuch von 1751 ist schon viel berichtet und geschrieben worden. Ich zitiere aus dem kleinen Heimatbüchlein der Gemeinde Oberkochen, das Steuerinspektor Franz Balle 1953, also genau vor 50 Jahren verfasst hat. Es wird derzeit von unserem Mitglied Helmut Gold von Grund auf überarbeitet. Die Seiten 115 — 125 befassen sich mit dem Mühlenbuch.

Zitat:

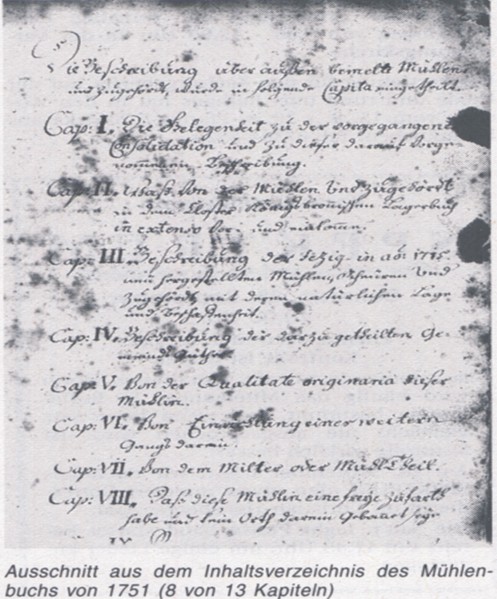

Aus der wirtschaftlichen und politischen Bindung der Unteren Mühle zu ihrer Grundherrschaft in alten Jahrhunderten erzählt ein altes Mühlenbuch aus dem Jahre 1750/51. Dieses Buch liegt heute noch in der Unteren Mühle auf und wird von der heutigen Besitzersfamilie (Scheerer, D.B.) als ein kostbares Kleinod aufbewahrt. Das Buch erzählt in 13 Kapiteln (Abbildung 1, Ausschnitt Kapitel 1 — 8) gefasst von dem Besitzumfang der Mühle, ihrem Besitzwechsel, ihren Gerechtigkeiten und ihren Verpflichtungen. Es erzählt aber auch von ihrem Ringen um ihr Recht und der Abwehr von Schikanen, die ihr oft von irrenden Menschen zugedacht waren. Im Jahr 1951 ist über dieses Buch bereits ein allgemein gehaltener Artikel geschrieben worden, der sich mit dem Alter des Buches, sowie mit seiner Form und seinem Inhalt befasst hatte. Der in altdeutscher Schriftsprache von Hand geschriebene Inhalt bedarf bei seiner Entzifferung einiger Mühe. Diese aber lohnt sich und so sei im Nachstehenden daraus etwas vom Wesentlichen in unserer heutigen Lesart übernommen.

In Kapitel 1 ist in weit ausholender Schreibart festgelegt, dass die Untere Mühle zu Oberkochen ein zum Kloster Königsbronn gehöriges Erblehen war. Um das Jahr 1750/51 war ein Cristian Blickle Besitzer dieser Mühle. Blicklen, heißt es, ist königsbronnischer Untertan und klösterlicher Hintersaß. Am 4. September verkaufte Blicklen die Mühle an den ellwangischen Untertan Franz Kieninger. Der Kaufvertrag musste dem Landesherren, damals Herzog Karl, zur Genehmigung vorgelegt werden. Auf die Vorlage hin erschienen von der herzoglichen Kanzlei drei umfangreiche Schreiben, in welchen alle Dinge dargetan werden, die bei diesem Besitzwechsel zu beachten waren.

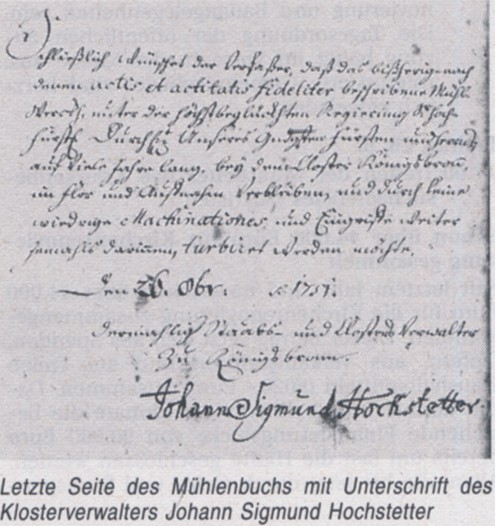

Klosterverwalter in Königsbronn war damals ein Amtmann Hochstetter. (Abbildung 2). (Bei Balle heißt der Amtmann fälschlicherweise »Hofstetter« D.B.) An ihn waren die Schreiben gerichtet. Sie trugen jeweils die Anrede »Lieber Getreuer!« Der Inhalt der Briefe legte die Anweisungen fest, die bei dem Besitzwechsel der Mühle genau zu beachten waren. Da ist die Rede von dem Kaufpreis, der damals 4200 Gulden betragen hatte. Weiter ist die Rede von der Ausfertigung der Quittung, der Festsetzung der Ziele, der Haftung der neuen Müllerin mit ihren drei Kindern und dem Guthaben eines früheren Besitzers Blezinger (vermutlich Johann Georg Blezinger, 1717 — 1795 D.B.) über 1800 Gulden, die als Last auf der Mühle lagen. (Alle Regelungen verfügt der Herzog persönlich.) Auch wird in den Briefen daran erinnert, dass die Mühlknechte auf den Mühlstaat und die Mühlordnung zu vereidigen seien. Interessant ist, dass ein Satz in den Briefen davon spricht, der Herzog habe davon Kenntnis, dass die Ehehalten (Eheleute ? D.B.) auf der Mühle der Landesreligion (evangelisch) zugetan seien und dass deren Privatleben nicht zu beanstanden sei.…

Ende Zitat.

Das Buch im späteren »Kanzleiformat« besteht aus insgesamt 42 vorder- und rückseitig beschriebenen Seiten. Der Text ist gut leserlich geschrieben, allerdings in einer schwer verständlichen Sprache, unter anderem auch deshalb, weil er mit unzähligen lateinischen Wörtern durchsetzt ist.

Seite 1 besteht aus einem Lageplan aus dem Jahr 1751 (Abbildung 3)

Im Beschrieb wird die Mühle als »Die Hochfürstl. Württernbg. Mühlin zu Oberkochen« bezeichnet. Im »Nro. Weisser« (Nummernbeschrieb) werden die in den Plan eingetragenen Zahlen wie folgt beschrieben:

Aus der Zeichnung ist ferner ersichtlich, dass es vor 250 Jahren vier Mühlräder gegeben hat. Einer späteren Beschreibung ist zu entnehmen, dass es sich hierbei um unterschlächtige Mühlräder handelte. Im Lageplan, der anlässlich des Neubaus der Unteren Mühle im Jahr 1877 sind immer noch vier kleine Mühlenräder in einer Art Zusammenzeichnung eingezeichnet: Das neue heutige große oberschlächtige Rad ist in diesen Plan ebenfalls schon eingetragen. Der Heimatverein hofft weiter darauf, dass sich die Frage »Scheerermühle« bald einem guten Ende zugeführt werden kann — es tut weh, zusehen zu müssen, wie die äußere Mühlen Technik, soweit sie mit Wasser zu tun hat zerfällt. Auch das nun 125 Jahre alte Mühlrad stirbt seit 10 Jahren so vor sich hin. Das Landesdenkmalamt hat mir als ehrenamtlichem Mitarbeiter erklärt, es könne in ein schwebendes Verfahren nicht erhaltend eingreifen.

Dietrich Bantel