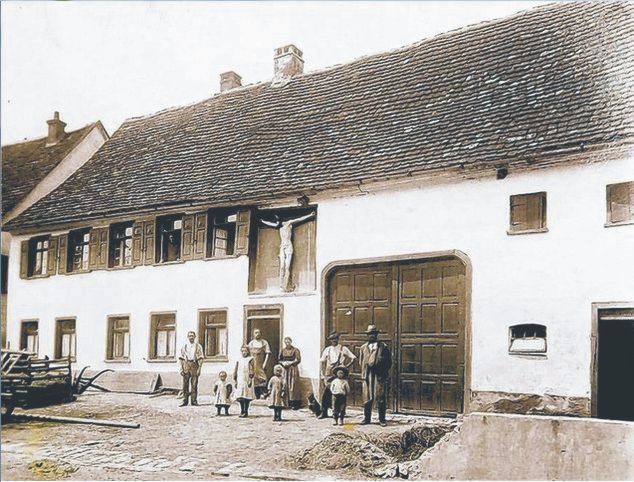

Fragen zu Bild 11:

Wie lautete der Hausname und der Familienname des Besitzers dieses Gebäudes?

Wo stand dieses Gebäude, und weshalb steht es heute nicht mehr?

Wann entstand die Aufnahme?

Lösung zu Bild 11

Der Hausname lautet »Herrgottshäfner«, der Familienname des Besitzers lautet Fischer (später Winter)

Das Gebäude Heidenheimerstraße 12 wurde in den letzten Kriegstagen des 2. WK während eines Tieffliegerangriffs zerstört. Neubau an derselben Stelle.

Aufnahme vom 30.6.1910 (Lang)

»Herrgottshäfner«

Herr Hubert Winter, Sohn der Maria Winter, geb. Fischer, — also Enkel des »Herrgottshäfners« Josef Fischer, trug freundlicherweise die meisten Fakten für die Bildbeschreibung zusammen.

Mit diesem Haus verbinden sich Erinnerungen an ein tragisches Geschehen: Das Herrgottshäfnerhaus wurde bei einem Tieffliegerangriff am 11. April 1945, also in den allerletzten Kriegstagen, zusammen mit 2 weiteren Häusern durch Bomben zerstört, wobei in diesem Haus von insgesamt 14 Personen, die im Keller des Gebäudes Schutz gesucht hatten, 8 Menschen ums Leben kamen, — darunter auch die Mutter der vier Kinder des Eugen Winter.

Oberlehrer Ignaz Umbrecht und Frau Martha Gold haben zu diesen traurigen Tagen Aufzeichnungen gemacht, die im Heimatbuch der Stadt Oberkochen (Seiten 197 — 201 und Seiten 212 — 214) veröffentlicht sind.

Herr Hubert Winter, der als kleiner Junge den Angriff überlebt hatte, berichtete, daß das Haus zu den alten Häusern Oberkochens gehört hat; es wird auf 400 Jahre geschätzt. Der Name »Herrgottshäfner«, der auch für das Haus galt, war wohl im 19. Jahrhundert aufgrund des großen Kruzifixes aufgekommen, um den Häfner Fischer eindeutig von anderen Häfnern namens Fischer zu unterscheiden. Vor der Häfnerszeit war das Haus unter den Namen »Herrgottsbäck« bekannt. Das hölzerne Christuskruzifix ist in alten Tagen, der Überlieferung nach auf ein Gelübde zurückgehend, über dem Hauseingang angebracht worden. Es war wie durch ein Wunder durch die Bomben nur wenig beschädigt worden und hing nach dem Luftangriff noch an seinem Platz in einem stehengebliebenen Rest der Hausmauer zur Straße hin über dem Eingang, — wie um den Überlebenden Trost zu spenden und Mut zu machen für eine Zukunft »in hoc signo«. So wurde das Kreuz restauriert und am neuen Herrgottshäfnerhaus wieder angebracht. Die Malerei im Hintergrund des Kruzifixes war von Maler und Fotograf Lang ausgeführt, von dem eine Reihe von Bildern in Oberkochener Familienbesitz sind.

(Maler Lang war einer der frühen Fotografen in Oberkochen. Sicher gibt es noch unzählige Bilder von ihm in Oberkochener Familienalben. Für jedes Foto, das uns zum Zwecke der Reproduktion kurzzeitig überlassen wird (Tel. 73 77) sind wir dankbar). In späterer Zeit wurden das Kruzifix und der Hintergrund von Malermeister Sievers sen. restauriert)

Fotografien von dem zerstörten Haus »Hergottshäfner« sind Herrn Winter nicht bekannt. Für Hinweise sind wir dankbar.

Zu den 10 Personen, die auf dem Foto zu erkennen sind: unten von links nach rechts).

1) Aus dem Fenster im ersten Stock schaut die »Hergottshäfnere«, Frau Theresia Fischer. geb. Sachsenmaier, heraus -, sie kam übrigens auch bei dem Tieffliegerangriff ums Leben. (Im Foto kaum zu erkennen)

2) Josef Müller (Sepper), 34 Jahre lang Häfner beim Herrgottshäfner, später Nachtwächter in Oberkochen.

3) Das kleine Mädchen ist Maria Winter, geb. Fischer, die 35 Jahre später beim Angriff umgekommen ist. (geb. 1908)

4) Das große Mädchen ist Elsa Winter, geb. Barthle, (geb. 1903) die 3. Frau des Eugen Winter. Winters zweite Frau Agnes, eine Schwester der Maria Winter, war ebenfalls verstorben.

5) Der »Zelles Hans«, — Johannes (Hans) Fischer, in der Tür stehend, Geselle beim Hergottshäfner. Der Name »Zelle« kommt angeblich daher, daß sich hinter dem Haus des Hans Fischer im Katzenbach, jetzt abgerissen, ein »Goißaschtaal« mit einem vergitterten »Feeschdrle« befunden hat, der gelegentlich zum Zwecke des Einsperren von kleinen Quertreibern gedient haben soll. Andere sagen, der »Zelle« habe, wenn er sich vor seiner wortgewaltigen Frau Klara habe zurückziehen wollen, immer gesagt, »jetz gang i en mei Zell«. Wieder andere wollen wissen, daß ihn die Klara immer dorthin geschickt habe, wenn er einen über den Durst getrunken hatte. Seine Frau Klara, geb. Elmer, genannt »Klaraböte« (Böte = Bötin = weiblicher Bote) hat laut verbürger Überlieferung »a Gosch g’heet wiena Schwert«, das den Oberkochenern insofern sehr zum Nutzen gereichte, als die »Klaraböte« für sie immer etwas miterledigte, wenn sie in Aalen war, — so besorgte sie Medikamente, gab Anzeigen bei der Zeitung auf, und tat auch manchen behördlichen Gang im Auftrag, — Sie kannte sich aus, und ihr machte man nichts vor. Sie vertrieb auch die Töpferwaren.

6) Nachbarskind, — ungeklärt, wer.

7) Die Frau rechts des »Zelle«, mit übereinandergeschlagenen Händen ist die Theresia Fischer, eine ledige Schwester des Herrgottshäfners, die unten im Haus zusammen mit ihrer ebenfalls ledigen Schwester Maria wohnte.

8) Der Mann mit dem weißen Hemd und den Hosenträgern links am Stadeltor ist der Wingerts Josef mit dem Hausnamen »Draier« (Dreher). Er war Holzdreher. Vater des langjährigen Amtsboten Josef Wingert.

9) Der kleine Junge mit dem Hut ist Josef Fischer, (geb. 1906). Er war bis zu seinem Tod im Jahre 1968 Pfarrer und Geistlicher Rat in Augsburg/Lechhausen.

10) Ganz rechts im Bild, mit Strohhut, steht Josef Fischer, Herrgottshäfner. Sein etwas hoch angesetzter vermeintlich dicker Bauch rührt daher, daß der Herrgottshäfner da oben immer sein riesiges Schnupftuch zu verstauen pflegte.

Der Hund gehörte nicht ins Haus.

Hinter dem Eingang führte ein Hausgang geradewegs durchs Haus zur Häfnerei, neben der sich das Brennhaus befand. Dort hatte man während des Kriegs bestimmte Notvorräte verborgen.

Das große Tor, das Scheuern- oder Stadeltor, befand sich zwischen Wohnung und Stall, vor dem sich die Miste befindet. Das kleine gekippte »Feeschderle« (kleines Fenster) gehörte zum Stall und war der geheime Versteckplatz für den Hausschlüssel, — was mir aparterweise ein Nichtfamilienmitglied bestätigte.

Links im Bild sieht man hinter einem Leiterwagen einen sogenannten »Haraß«, eine große luftige Holzkiste, in der die Töpferwaren, das Geschirr, mit der Bahn verschickt wurde. Dahinter erkennt man die beiden Handgriffe eines »Hoarakarra« (Hörnerkarren), einrädrig, — ähnlich einem Schubkarren, aber mit offener Ladefläche.

Der Herrgottshäfner, Josef Fischer, war einer der ältesten und größten, möglicherweise der größte Häfner in Oberkochen. Er drehte auf 3 Scheiben (Herrgottshäfner, Sepper, Zelle). In den späteren Zwanzigerjahren wurde der Herrgottshäfner krank, sodaß die Häfnerei 1928 aufgegeben wurde. Das war auch die Zeit, in der sich die Häfnereien insgesamt nicht mehr zu lohnen begannen. Der Herrgottshäfner hat in späteren Jahren im Gemeinderat als Vizeschulthes immer wieder den gesundheitlich angeschlagenen Bürgermeister Frank vertreten und die Amtsgeschäfte auch über längere Zeiträume hinweg geführt.

In seiner Eigenschaft als Vizeschulthes verhalf er seinem langjährigen Häfner Sepper, nach dessen Pensionierung, zum Nachtwächterposten, den dieser bis zum Kriegsausbruch innehatte.

Der im linken Bildrand angeschnittene Hausgiebel gehört zum nicht mehr bestehenden Haus Brunnhuber.

Dietrich Bantel

Fragen zu Bild 12:

Um welches Gebäude handelt es sich?

Wann wurde das Gebäude erstellt?

Welches Gewerbe wurde zuerst darin betrieben?