Geologische Übersicht

Die Schwäbische Alb ist nur ein Teil der großflächigen süddeutschen Schichtstufenlandschaft. Die Schichtstufen selbst sind die Erosions- (Ablagerungs-) Ränder einer Gesteinsabteilung, sie gliedern als Bergrandketten mit dahinter-liegenden tafelförmigen Vererbnungsflächen die Landschaft zwischen Donau und Main. Eine Schichtstufe davon ist der Albtrauf bei Aalen (Teußenberg, Aalbäumle, Braunenberg). Er wird hier noch zusätzlich von einer größeren Störungszogen, dem »Schwäbischen Lineament«, einem mehrfachen Schichtenverwurf, betont. Eine Seitenverwerfung davon reicht hinter den Volkmarsberg bis ins »Heiligenhau und zum Bülz«. Oberkochen liegt in einem Durchbruchstal, das die Albtafel generell nord-südwärts durchschneidet, wobei die Traufkanten als Talflanken in den Albkörper hineingezogen werden. In unserem Gebiet haben wir — einmal abgesehen von den beiden naheliegenden Besonderheiten, dem Steinheimer Becken und dem Nördlinger Ries, die als Meteoriten-Impakt-Krater entstanden, Gesteinstrümmer‑, Auswurfmassen und spätere Seesedimente aufweisen — den Jura anstehen, mit vor 195–135 Mill. Jahren ausschließlich im Meer gebildeten Sedimenten (Gesteinsablagerungen). Er gliedert sich in den Schwarzen Jura (Lias, im Albvorland anstehend, in den Braunen Jura (Dogger), welcher am Geologischen Pfad in Aalen sehr schön zu studieren ist, und in den Weißen Jura (Malm), den wir in Oberkochen haben. Quenstedt untergliederte diese nach dem farblichen Erscheinungsbild getroffene Unterteilung noch in jeweils sechs Untereinheiten, die er mit den griechischen Buchstaben alpha, beta,… und zeta benannte und die durch bestimmte Leitfossilien (= Leitversteinerungen) markiert sind. Diese Einteilung, die später noch verfeinert wurde (Indexzahlen hinter den griech. Buchstaben), war über ein Jahrhundert in Württemberg gültig und wird heute noch neben der internationalen verwendet. Die in Oberkochen antreffbaren Gesteinseinheiten reichen demgemäß vom Malm alpha bis zum Malm zeta.

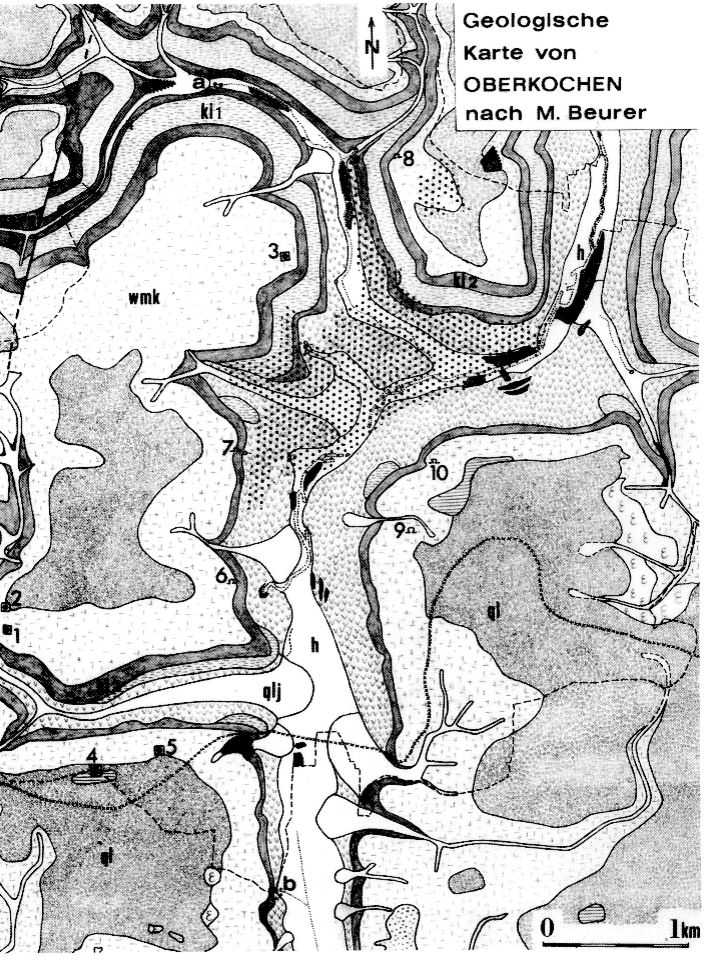

Vorstellung einer geologischen Karte von Oberkochen

Die geologische Karte von Oberkochen (vgl.Abb.), im wesentlichen auf der Kartierung von Martin Beurer 1959/60 basierend, zeigt die Schichtgrenzen (dünne schwarze durchgehende Linien) zwischen den einzelnen, von Quenstedt gegliederten Zonen. Manchmal paust sich der geologische Unterbau sogar durch einen Vegetationswechsel oder einen Geländeknick durch. Die verschiedenen Schichtzonen und die Bereiche jüngerer Überdeckungen werden auf der Karte durch zugeordnete Buchstaben- (und Zahlen-) Symbole markiert. Die Überbauungsbereiche wurden mit einem Punktraster darüber ausgehalten, die Störung (Vertikalverwurf der Schichten) im »Finstertal« ist durch eine etwas breiter geführte Linie angedeutet. Es handelt sich hierbei um eine kleine Seitenverwerfung der großen Verwerfungszone des »Schwäbischen Lineaments«. ws zeigt die Europäische Wasserscheide an, die die rheinischen Zuflüsse (z.B. Kocher) von den danubischen (zur Donau gewandten, z.B. Brenz), trennt. Sie durchläuft etwa im Bereich nördlich des Seegartenhofes durch das Kocher-Brenz-Tal. af steht für neuzeitliche Auffüllungsflächen, insbesondere mit Bauschutt, die zum überwiegenden Teil schon wieder bepflanzt wurden. Diese Flächen, die also kein »anstehendes Gestein« repräsentieren, wurden mit einer gekreuzten Doppelschraffur versehen. h (Holozän) symbolisiert Talauen mit mächtigem Auenlehm, wie er in den Niederungen in typischer Weise verbreitet ist. hj bedeutet Talauen und Bergflanken, zumeist in den unteren Hangpartien, mit nicht gerundetem Schutt, also dem eigenen Berghangschutt. Die Kantigkeit dieses Kalksteinschuttes soll durch die Spitzwinkelsymbole angedeutet werden. Eine sehr langgezogene Hangschutterasse innerhalb des Stadtgebietes ist der »Bühl« der an seinen Flanken von den Talauen des Gutenbaches und des Katzenbaches begleitet wird. ql bezeichnet die überall auf Albuch und Härtsfeld vertretenen Feuerstein- (Kieselknollen-)lehme der Hochflächen (Quartärlehme), welche in ihren Unterschichten sogar jungtertiären Alters sind. Die Feuersteine (Flinte) sind SiO2- Sammelkonkretionen der ehemals kieseligen Schwammbauten des Malm delta, epsilon, zeta 1, die besonders während der Eiszeiten durch forcierte Verwitterungsbildung aufgrund ihrer Härte erhalten blieben und in die Lehme übergingen. qlt sind die von den Hochflächenverwitterungslehmen stammenden, abgeschwemmten und damit an Feuersteinen »verarmten« Lehme, die sich heute als Trockentaleinfüllungen der Seitentäler mit ihren typischen Schwemmfächern im Zumündungsbereich zum Haupttal präsentieren. Zwischen Talauenböden und Schwemmlehmböden bestehen natürlich beträchtliche Qualitäts- sprich Fertilitätsunterschiede. Schwemmlehm, der auch natürliche Kalksplittanteile enthält, war zuletzt bei Verbreiterungs- und Kanalisationsarbeiten in der Dreißentalstraße (Höhe Schulhaus) offengelegt worden, Auenlehm war sehr deutlich bei Regulierungsarbeiten des Gutenbaches im Wolfertstal einsehbar. Die verbleibenden Signaturen kennzeichnen die bei uns landschaftsaufbauende Schichtenfolge des Weißen Juras vom alpha (ox 1, unter dünnen Hangschuttdecken vorhanden) bis zum zeta 1 (ti) sowie der Massenkalke bzw. ‑dolomite (wmk). Beta (ox 2) bis epsilon (ki 3) lagern fast durchweg unter einem Kalkverwitterungsboden, zeta 1, (ti) und wmk ragen an etlichen Stellen frei als Hangfelsen heraus (Rodstein, Tierstein etc.). Diese Schichtenfolge verdient eine ausführliche Beschreibung.

Die Stratigraphie (Schichtenfolge)

ox 1 (Oxfordium 1 = Malm alpha = Untere Weißjuramergel = Cardioceratenschichten)

Die transversarium-Schichten (alpha 1 oder Unter-alpha) sind im Markungsgebiet Oberkochens nirgendwo — auch nicht unter Hangschutt — anstehend. Auch alpha 2, die impressa-Mergel, sind nicht oberflächlich, sprich unter einer Vegetationsdecke, anstehend, sondern werden von Hangschuttmassen »überkleidet«. In Neubaugebieten oberhalb der Langertstraße konnten in Baugruben diese grauen Mergel mit ihren dazwischenliegenden Kalkbänken aufgeschlossen werden. In Aalen, nördlich der Triumphstadt, wurden neue Waldstraßen gebaut, die auf die Hochfläche führen. Hier haben wir den seit langem besten Anschnitt durch die gesamte Untere Weißjurafolge und damit auch ein komplettes alpha 2‑Profil. M. Beurer beschreibt die Mergel und Kalkmergel als hell- bis dunkelgrau, weißgrau, als ausbleichend verwitternd, bröckelig stückig, z.T. blättrig. Kalkbänke und Mergelkalkbänke, die im unteren alpha 2‑Bereich ca. 15–20 cm dick und ebenfalls hell- bis dunkelgrau sind, werden nach oben hin häufiger und bis zu 40 cm stark; sie werden hellgrau und glatt brechend wie die überlagernden beta-Kalke. Die oberste und abschließende Mergellage (Fukoidenmergel) kann manchmal etwas »geflammt« aussehen. Es handelt sich um die hechingensis-Zone. Auch Pyritkonkretionen, die meist zu Rostmulm verwittern, treten auf. Bestimmende Fossilien sind der Ammonit Cardioceras alternans, weiterhin Perisphincten und Hiboliten bei den Belemniten (»Donnerkeilen«). Benannt wurden die Mergel nach dem Brachiopoden (Armkiemer) Aulacothyris impressa

ox 2 (Oxfordium 2 = Malm beta = Untere Weißjurakalke = Wohlgeschichtete Bankkalke = Idoceraten-Schichten)

Die harten beta-Kalke treten oftmals schon durch eine Geländeversteilung heraus. An ihrer Obergrenze hin haben wir einen Geländeknick zum Flacheren hin, so besonders am Tiersteinhang kurz oberhalb des Gymnasiums. Die ersten Bausteine gewann man von den bloßen Wänden der Erdfälle im Malm beta, später entwickelten sich daraus Steinbrüche. Den schönsten Einblick bietet der große Berganschnitt hinter der Fa. CARL ZEISS am Optischen Museum in die wie gemauert aufeinanderliegenden, gleichmächtigen Kalkbänke, welche nur von dünnen Mergelfugen getrennt werden. M. Beurer charakterisiert sie als bläulich-graue Kalkbänke, die hellgrau verwittern, glatt und scharfkantig sind und splittrig brechen. Im Unter- und Mittel-beta sind sie 40–50 cm, manchmal 80–90 cm stark, zum Oberen beta hin nehmen sie etwas ab und sind nur noch 20–35 cm »dick«.

Die Mergelzwischenlagen können zwischen einem und 10 cm schwanken. Zu Brauneisen gewordene ehem. Pyritkonkretionen sind auch hier nicht unselten. Die Gesamtmächtigkeit dieser auch sehr höhlenreichen Gesteinsserie liegt bei 22 m, wobei etwa 5 m auf den dünnbankigen Ober-beta entfallen. Frühlingsenzian, wie z.B. am hinteren Schafhof im Wolfertstal, wächst bevorzugt auf Malm-beta. Namengebend für diese Schicht ist der Ammonit Idoceras planula (HEHL). Weiterhin können gefunden werden: Taramelliceras costatum, Perisphinctes tiziani und polygyratus sowie der Belemnit Hibolites hastatus. ox 2 ist wie auch ki 2 auf der Karte durch dunkle Tönung unterlegt.

ki 1 (Kimmeridgium 1 = Malm gamma = Mittlere Weißjuramergel = Aptychenmergel = Ataxioceraten-Schichten; auf der Karte mit dünnstrichiger Signatur)

Der Malm gamma zeigt in sich solche Differenzen, daß er bis in 6 Untereinheiten gegliedert werden kann. Den schönsten Aufschluß über den gesamten gamma mit seinen 37 m Schichtmächtigkeit konnte man beim Bau der Heidestraße von oberhalb der ersten Kehre bis in die 2. Kehre hinein betrachten. Heute schauen die zwischen den Mergeln eingeschalteten Kalkbänke nur noch spärlich aus der Böschungsvegetation heraus. Am Tiersteinhang, an dem durch den Waldrand führenden Rundweg, findet man auch öfter die »Lieblingspflanze« des gamma, nämlich die Küchenschelle. Die Aptychenmergel beginnen als gamma 1 mit einer auf wenigen cm Mergeln ruhenden ammonitenreichen Mergelkalk- bis Kalkbank, die viele unregelmäßig eingebettete Ammonitenbruchstücke enthält. »Darüber folgt«, so beschreibt es M. Beurer, »eine eintönige Mergel- bis Kalkmergelfolge, die von einigen Mergelkalk (= Kalk mit 5–25% Ton) und Kalkbänken gegliedert ist, und den unteren bis mittleren Weißjura gamma repräsentiert. Bei der Verwitterung bleicht das, im frischen Zustand dunkelgraue Material aus und zeigt häufig Rost- und Manganflecken und ‑beschläge. Die Mergelkalke lösen sich in laibsteinförmige , mürbe, schalig brechende Einzelstücke auf.« Gamma 4 ist ein 3 m starker Kalkkomplex mit 10–15 cm hohen Kalkbänken und feinen Mergelfugen. In gamma 5 überwiegt wieder der Mergel, der von dickbankigen, bei der Verwitterung plattig werdenden Kalkbänken (gamma 6) mit geringen Mergelzwischenlagen abgelöst wird. Eine untere Bank-Folge hiervon enthält den auch in Oberkochen findbaren Ammonit Idoceras balderum (OPPEL). Diese balderum-Bänke können an der Böschung des neuen Waldweges zum Langertstein gesehen werden.

Bankkalke des ki 2 (Kimmeridgium 2 = Malm delta = Untere Felsenkalke = Quaderkalke = Aulacostephanenschichten)

Diese, wie es der Name schon ausdrückt, quaderförmigen Kalke, die etwa 70 m bei uns mächtig werden und durch ihre vielen Höhlen (z.B. Brunnenhöhle) und Steinbrüche (Straßenbaumaterial) bekannt sind, haben wir in ihren unteren Partien noch im ehem. Steinbruch am Hang des Teußenberges, jedoch, wenn auch so nicht deutlich, dafür doch das ganze Schichtpaket umfassend, an der Fahrstraße zum Volkmarsberg aufgeschlossen. Schon kurz oberhalb des Wanderparkplatzes gelangt man in den delta 1 und bis beinahe zur TVO-Skihütte (ehem. Holzehans) durchwandert man den schichtigen delta; danach setzt die »Schwammfazies« ein. Waldbingelkraut, stinkende Nieswurz und Türkenbund sind Pflanzen, die den delta begleiten. Überall auf der Alb gelang es, den delta noch in 4 Subeinheiten aufgrund durchgehender Merkmale zu gliedern: delta 1 zeigt 30 cm hohe, deutlich grau gefärbte Kalksteinbänke mit cm-mächtigen Mergelfugen. Es treten auch kleinere Pyritknollen auf (Rostbeschläge durch Verwitterung), ansonsten ist der Pyrit (FeS2) hier feindispers im Kalk verteilt und bewirkt die Dunkelfärbung. Letzteres gilt auch für den delta 2, dessen 10 cm Kalkbänke von noch dickeren Mergelzonen getrennt werden.

Kennzeichnend sind Kalkknollen und durch Verwitterung stark hervorspringende Platten und Leisten. Leitammonit des Unter-Delta ist Aulacostephanus mutabilis. Der Mittel-Delta oder delta 3 weist 0,50−1,20, ja sogar 1,50 m Höhe erlangende Bänke auf, die durch orthogonale Risse und Spalten in bis zu 3 m messende Quader aufgeteilt sind. Die Mergelfugen sind gering oder fehlen ganz. Den Abschluß des delta 3 (Leitammonit: Aulacostephanus eudoxus) bildet eine grünlich-graue Glaukonitbank (Glaukonit = wasserhaltiges Aluminiumsilikat mit Eisen und Magnesium). Hier liegt zugleich auch meist der Übergang vom geschichteten Gesteinsaufbau zum verschwammten (Massenkalke, wmk).

Massenkalke des ki 2 (Malm delta)

Diese Kalke entstanden im Gegensatz zu den normal im Meer chemisch ausgefällten Kalken als Aufbaumaterial riffbildender Schwämme; diese Riffe waren genau gleichen Typs, wie wir sie heute aus den Meeren als Schwamm- und/oder Korallenriffe kennen. Auch die darüberliegenden Folgen des epsilon und zeta 1 sind zumeist als Massenkalke ausgebildet. Durch eine Magnesiumzufuhr (aus dem Meerwasser) wurden sie oft kurz nach ihrer Bildung schon dolomitisiert, d.h. Magnesium wurde in den Kalk eingebaut oder hat sogar Calcium ersetzt. Die Schwammriffe wuchsen schneller als sich der normale schichtige Kalk ablagern konnte. So kommt es, daß sich für zur gleichen Zeit entstandene Gesteine verschiedene Mächtigkeiten und verschiedener Habitus zeigen. Eine zeitliche Korrelation gelingt daher nicht in jedem Falle. Fast alle Gesteine der oberen Bergpartien und der Hochflächen, auch unter den Feuersteinlehmflächen, sind im Oberkochener Raum Massenkalke. Geschichteter delta 4 konnte hier bei uns nirgendwo gefunden werden.

Bankkalke des ki 3 (Kimmeridgium 3 = Malm epsilon = Obere Felsenkalke) Nur im Bereich des östlichen Büchle konnte diese ca. 35 m mächtige Schichtenfolge mit ihren 10–40 cm starken, kremfarbenbraunen, meist jedoch hell- bis weißgrauen, chemisch sehr reinen, feinkristallinen und leicht rauh brechenden Kalke in schichtiger »Normal«-Ausbildung angetroffen werden. Ihre Mergelfugen sind gering, meist fehlen sie sogar und kennzeichnend sind ihre zahlreichen, meist den Schichtfugen einsitzenden, Kiesel- (Feuerstein-)knollen. Die ungeschichtete, »schwammige« Ausbildung gibt sich als grobkristalliner, zuckerkörniger Lochfels von bräunlich bis dunkelgrauer Farbe. Oft trennen durchgehende Vertikalklüfte den Massenkalk bzw. ‑dolomit.

Bankkalke des ti (Tithonium 1,1 = Malm zeta 1 = Liegende Bankkalke = ulmensis-Schichten)

Der Rodsteinfelsen und der sichtbare Fels am Einstiegstrichter des Wollenloches sind hierfür als Betrachtungspunkte zu nennen. Weitere Vorkommen gibt es hier aber nicht. »zeta 1 sind hell- bis dunkelgraue, feinkristallin-körnige, in Platten verwitternde, etwa 20–35 cm mächtige Kalkbänke«. M. Beurer berichtet auch, daß sie »stellenweise sichtbar durch geringmächtige Mergelfugen getrennt sind und nur selten Kieselknollen führen. Nach oben werden die Kalke toniger, gelblich und besitzen helle Verwitterungsränder und ‑flecken. Die Mergelfugen verschwinden weitgehend, Mergelhäutchen, z.T. auch nur Druckfugen, trennen die einzelnen Bänke.«

Massenkalke des ki 3 und ti (wmk)

Viel stärker als die schon genannten Massenkalke des oberen ki 2 sind die Massenkalke des Malm epsilon und zeta 1 für unsere Berglandschaft gestaltend. Nahezu alle wichtigen Hangfelsen um Oberkochen sowie die Hochflächenbereiche und ‑kuppen unserer Oberkochener Alb werden von solchen Massenkalken eingenommen (z.B. Heidehochfläche, Volkmarsbergkuppe, Brunnenebene, Rotebene, usw.). Massenkalke des oberen Malm sind meist »massiger«, d.h. mächtiger und derber als jene des Malm delta. Auch die ehemaligen Meeresschwammriffe, aus denen sie hervorgegangen sind, waren mächtiger, komplexer und flächenhafter; z.T. bezeugen Schwammumien noch die ehemals so bedeutenden Riffbildner. Massenkalkfelsen haben aufgrund ihrer eigenwilligen Verwitterung oft ungeometrische, interessant bizarre Formen, so daß sich um manchen Felsen nicht umsonst mehrfache Sagen ranken.

Die Böden

Böden sind das Verwitterungsprodukt ihres geologischen Untergrundes, es besteht also eine Relation zwischen der humosen Oberschicht und dem direkt unterlagerndem Gesteinsmaterial. Die »Karte der gesteinsabhängigen Bodengruppen in der Region Ostwürttemberg, 1:200 000«, herausgegeben vom hiesigen Regionalverband (Sitz: Schwäbisch Gmünd) unterscheidet für diese Gemarkung im wesentlichen drei Bodengruppen:

- Die Talauen mit ihren mächtigen Auenlehmen

- Die steinigen Kalkverwitterungslehme, teils mit Schlufflehmüberdeckungen, die den verkarsteten Kalksteinkörper des Weißjura überziehen

- Die Feuersteinhochflächenlehme. Es handelt sich hierbei um schwer durchlässige tonig-schluffige Lehme mit einsitzenden Feuersteingeoden

Die Talauen, die holozänen, d.h. geologisch jüngsten Alters (auf der Karte mit »h« bezeichnet), »führen«, so charakterisiert es M. BEURER, »durchweg Weißjura-Kalksteinschutt und Feuersteinmaterial, wobei die lehmige Komponente jedoch stark überwiegt«. Weiterhin mögen zu dieser Bodengruppe auch die anmoorigen Böden gerechnet werden. Es sind dies »humusreiche, z.T. etwas torfige Oberböden«, die einen »staunässe-beeinflußten, rostfleckigen, dichten, hellgrauen Ton« überlagern. Solche Bodenhorizonte fand man früher im Bereich zwischen der Kreuzmühle und der Stefansweiler Mühle. Inzwischen erfolgte hier jedoch weitestgehend eine Bauschuttüberfüllung. Im Gebiet bei dem Seegartenhof, in den »Seewiesen« ist dies größtenteils noch nicht geschehen und durch den Einschnitt des Ziegelbaches ist sehr schön die fast schwarze Erdfarbe zu erkennen. Schon erwähnt wurden die pleistozänen (eiszeitlichen) Hangschuttmassen der unteren Talflanken, die zumeist lehmdurchsetzt sind, und die Trockentalfüllungen (qtl), die ebenfalls noch der Talbodengruppe angehören. Die Trockentalfüllungen sind kalksplittführende abgeschwemmte Lehme der Hochflächen. Zwischen ihnen und den Auenlehmen am Kocher bestehen deutliche Qualitätsunterschiede, die allein z.B. schon von der Durchfeuchtung herrühren (Grundwassersituation!).

Die steinigen Kalkverwitterungslehme (Terra fusca) sind ortsfest entstandene, relativ kalkreiche Lehme der Hangkanten und der anschließenden Flachhänge. Auf den Hochflächen sind sie besonders auf den Liegenden Bankkalken (zeta 1) anzutreffen. An den fast ausschließlich buchenbestandenen Hängen sind diese dunkelbraunen Walderden vom Weißjura beta-epsilon bzw. auf den Massenkalken zugegen. Die Mächtigkeit ist gering; schon nach wenigen Dezimetern steht der klüftige Kalk an. An vielen neuerbauten Waldwegen (z.B. am Langert) sind diese Bodenprofile in hervorragender Weise einzusehen.

Die Feuersteinlehme der Hochflächen gliedern sich nach Prof. Dr. S. Müller, dem »Vater« der forstlichen Standortskartierung, in drei, auch verschieden alte Bodenuntergruppen. Die Feuersteinlehme sind nach S. MÜLLER tertiäre Reliktböden der Weißjuraverwitterung, die dann im Eiszeitalter, als hier »tundrenähnliche, vegetationslose Kältesteppen« mit Dauerfrostböden herrschten, in den kurzen Sommern, die als Tauperioden dienten: in Solifluktion (Bodenfließen) gerieten; man spricht von einer sogenannten »periglazialen Verlagerung«.

Die Feuerstein-Rotlehme sind sehr mächtige, wasserstauende, wahrscheinlich alttertiäre Lehme mit gelben und ziegelroten Tonen. Diese versauerten Böden sind beliebte Heidelbeerstandorte.

Die Feuerstein-Ockerlehme, die weite ebene Flächen einnehmen, sind durchlässig, rotbraun bis ockerfarben, in den Oberschichten schluffig, in den unteren dagegen schorfig-feinerdig. Auch sie sind tertiären Alters. Feuerstein-Schlufflehme mit ihrem scharfkantigen Feuersteinsplitt sind diluvial (eiszeitlich) transportierte Wanderschuttdecken, die oft nur geringe Schluff (= Ton — Feinstsand)-zonen als Zwischenmittel in den feuersteinscherbenreichen Horizonten enthalten sind.

Zur Hydrogeologie und Tektonik

An verschiedenen Stellen dieser Abhandlung wurde schon auf die Bedeutung der Kalk-Mergel-Wechselfolgen für die Wasserführung und ‑gewinnung in dieser Karstlandschaft hingewiesen. Die Schichtgrenzen zwischen Weißjura alpha und beta und Weißjura gamma und delta bezeichnet man als Sohlschichten bzw. Stauhorizonte. Das durch den klüftigen Kalk gesickerte Niederschlagswasser erreicht an den Mergeloberkanten jeweils seine Eindringgrenzen und es fließt dem Schichtengefälle entsprechend als Kluftwasser, das sich in immer größer werdenden Kluftbahnen sammelt, um an den durch Erosion gebildeten Talflanken, den An- bzw. Einschnittflächen der Albtafel, als Schichtquelle auszufließen. Im Kapitel »Quellenverhältnisse« schreibt Prof. Dr. O. Fraas in seinen Erläuterungen zum Geognostischen Atlasblatt Aalen 1871: »Den Mittelpunkt bildet der Kocher, (…), im Munde des Volkes »der Koche«. Seinen eigentlichen Ursprung nimmt der Fluß am östlichen Fuß des Albuchs in einer Bergnische, die sich das Wasser selbst im Laufe der Jahre gebildet, 498,6 Meter ü.d.Meer. Klares, durchsichtiges Wasser, durch das man auf den dunklen Grund des Flußbettes niedersieht, drückt sich zwischen herabgestürzten Felsblöcken aus Klüften des untern Beta auf der Grenze zu den Alphathonen aus der Bergwand. Die Quelle heißt der Schwarze Kocher. Hundert Schritte vom Ursprung steht ein Wohngebäude, die »Schlackenwäsche«, der Rest eines vor Zeiten hier gestandenen Hüttenwerks, das im 30jährigen Krieg einging, tausend Schritte weiter unten eine Mühle, und dann der freundliche, solid gebaute Marktflecken Oberkochen. Gleich unterhalb des Dorfes münden neue Quellen, die aus dem Wolfertsthale kommen und bei 512,4 Meter gleichfalls auf der Grenze von alpha/beta entspringen.« Die letztgenannten Quellen entspringen, wie man heute weiß, etwas höher, also noch im Beta. Die Quelle des Katzenbaches, des Ölweihers und des Baches im Weilfeld sind jedoch echte Schichtquellen. Das Eichertbrünnele im Gewann Lache, der Hubertusbrunnen im Tiefen Tal und die Brunnenquelle an der Brunnenhalde sind Schichtgrenzquellen zwischen den Aptychenmergeln (gamma) und den Quaderkalken (delta). Dieses oberste Karstwasserstockwerk war in pleistozänen Zeiten aktiv, wie es größere, nachweislich wasserdurchflossene Klufthöhlensysteme wie die Brunnenhöhle beweisen. Mit dem Tiefereinschneiden der dem Rhein zugewandten Flüsse in den nördlichen Albrandkörper wurde auch das beta-alpha Niveau angeschnitten. Die Hauptwasserführung verlagerte sich, auch aufgrund der Einzugsgebietsveränderungen, auf die tiefere Sohlschicht. So kam es, daß das obere Stockwerk nur noch einen Überlaufcharakter hat, d.h., nach starken Regenfällen kommt es aufgrund der starken Verkarstung in den Kalkschichten der oberen Zone bei einer gleichzeitigen Aufspeicherung im jüngeren, noch engklüftigen unteren Stockwerk zu einer Entlastungsinbetriebnahme des oberen Systems. Seine Quellen erhalten damit den Charakter von Hungerbrunnenquellen, die jedoch wegen ihrer geringen Kluftausflußöffnungen (da delta 1 bzw. oberster gamma!) über ein gewisses Rückspeichervermögen verfügen (keine stark schwankende Wasserführung!). Einen echten Hungerbrunnen besitzt dagegen das Wolfertstal nahe dem Lothringerkreuz; sein Ursprung liegt in den mittleren beta-Kalken. In großen Trockenzeiten bleibt er aus, da sich der Kluftwasserspiegel senkt und die Quellschüttung erfolgt dann auf einem Niveau in den unteren beta-Kalken, unweit über den Impressamergeln, d.h. auch weiter vorne im Tal.

Das Gebiet von Oberkochen befindet sich im Bereich des Seichten Karstes, d.h., die Sohlschichten liegen über der Vorflut, also über der Talsohle. Königsbronn gehört schon in die Zone des Tiefen Karstes, und zwar in seine »Äußere Zone«. Hier liegt die Hauptsohlschicht ein paar Meter unter der Vorflut, typisch sind dann sogenannte Quelltöpfe; es erfolgt hier ein Selbstaufstau der Quelle, um auf ein talgerechtes Abfließniveau zu kommen. Am Brenztopf wurde dieser Aufstau noch durch Menschenhand erhöht.

Ein ursächlicher Zusammenhang besteht zwischen den unterirdischen Wasserfließrichtungen und der Tektonik, d.h. der Bruchbeanspruchung des Gebirges. Die Entstehung und Öffnung von Klüften und Spalten des Jurafelses erfolgte nach den physikalischen Gesetzen der Gebirgsmechanik. Eine systematische Kluftanalyse kann daher auch der Erfassung der Fließwege dienen. Für den Albtrauf zwischen Heubach und Wasseralfingen, entlang einer tektonischen Großstörung, des »Schwäbischen Lineamentes«, ist dies bereits 1948 durch E. SEIBOLD erfolgt. Unser südlich daran anschließendes Gebiet wurde vom Verfasser im Jahre 1978 bearbeitet.

Die besten Trinkwassergewinnungsorte sind die tiefgründigen Taleinfüllungsschotter der ehem. Ur-Brenz im heutigen Kocher Brenz-Durchbruchstal. Das Tal des Kochers wurde seit der Kreidezeit, also der Zeit einer frühen Gewässernetzausbildung, von Norden nach Süden von der »Ur-Brenz«, die etwa in der Künzelsauer Gegend entsprang, durchflossen. Erst im jüngeren Tertiär, als der Rheintalgraben einbrach und der Aufstieg der Alpen erfolgte, begann das schrittweise Zurückdrängen der südwärts fließenden Gewässer durch die rheinisch gewandten, mit stärkerem Gefälle, d.h., erhöhter Abtragungskraft strömenden Zubringer. Merkmale des alten Systems sind die heute widersinnig dem Kocher zufließenden Nebenflüsse wie Lein, Bühler oder Rot; sie münden alle spitzwinkelig-antithetisch in den Kocher ein. Weiterhin kennt man aus dem Brenztal große alte Flußschlingen und Umlaufberge sowie Flußschotter- und ‑sandvorkommen der Ur-Brenz, die heute als Hochterrassenschotter (Quarzgerölle und ‑sande) auf dem Zahnberg und in/bei Ochsenberg angetroffen werden können. Vom Miozän bis ins Jung-Pleistozän wechselten aufgrund epirogener Krustenbewegungen Eintiefung und darauffolgende Zuschüttung des Ur-Brenztales einander ab. Bis heute — die Wasserscheide verlagerte sich inzwischen durch das Hereinnagen des Kochers in den Albkörper etwa auf die Höhe des Hirschburren zwischen Oberkochen und Königsbronn — geblieben sind dann die jungpleistozänen, bis 50 m mächtigen Fein- bis Grobkies und sandige Lehm- und Tonlagen enthaltenden Talfüllungen beim Seegartenhof. Das Selbstfiltervermögen dieser Taleinfüllungen ist erheblich, eine hohe und konstante Wasserspeicherung ist gegeben, so daß die Stadt Aalen seit der Erforschung durch Dr. WEIDENBACH mitten in einem schwierigen Karstgebiet über einen hervorragenden Wasserlieferanten verfügt. Die Taleinfüllungen keilen vom Seegartenhof nach Norden gesehen (zum bebauten Areal Oberkochens) hin aus. Ein weiteres gutes Wasserfördergebiet liegt im Weilfeld. Dieses wurde jedoch schon vor dem ersten Weltkrieg an die Stadt Aalen verkauft. Als Zukunftsperspektive bleibt nur zu empfehlen, wenigstens das Einzugsgebiet des Luggenlohbrunnens sorgsam zu erhalten.

Die Karsterscheinungen

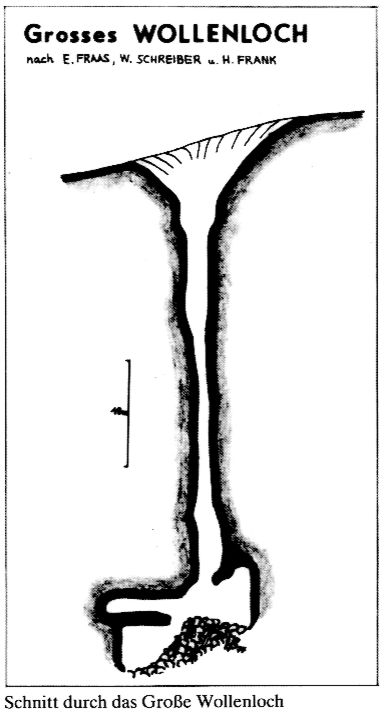

Höhlen und Einsturztrichter über eingebrochenen Hohlräumen (= Dolinen = Erdfälle) sind im Bereich der Ostalb zahlreicher als in den Regionen der mittleren und der südwestlichen Schwäbischen Alb. So ist es nur natürlich, daß auch Oberkochener Gebiet von diesen Karsterscheinungen betroffen ist. Innerhalb der Gemarkungsgrenzen bleibt ihre Anzahl, sagen wir einmal zufälligerweise, relativ gering. Einige Dolinen gibt es im Riesenhau, im Bülz und im Gewand Saures Mahd, dafür werden wir aber umgeben von Gemeinden mit überdurchschnittlichen Erdfallanhäufungen, oft in Form von ganzen Schwärmen oder Ketten, wie in Aalen-Ebnat, Königsbronn (allein im Ortsteil Ochsenberg gibt es über 100 Dolinen!) oder im Essinger Wald. Als größter Einsturztrichter unserer Gemarkung ist jedoch unbedingt die altbekannte Borzelgrube (vgl. auch Ber. v. O. Fraas) im Gewand Borzelhalde oberhalb des Tiefentales zu nennen. Im Gegensatz zu den relativ wenig Dolinen auf Oberkochener Markung kennt man aufgrund der zahlreichen Forschungseinsätze der Höhleninteressengemeinschaft Ostalb (HöhlenINGO, Sitz: Oberkochen) inzwischen 33 Höhlenobjekte auf unserer bescheidenen Gemarkung. Die drei größten Höhlen in unseren Wäldern, das Wollenloch, die Brunnenhöhle und die Griebigensteinhöhle sind inzwischen über die Stadtgrenzen hinaus Berühmtheiten im Ostalbgebiet geworden. Die nachfolgende Aufstellung möge zunächst einmal einen Überblick über alle größeren Höhlen auf Oberkochener Markung geben:

Höhlenname, Länge, Tiefe:

Großes Wollenloch, 18 m, 62 m

Schmidtesteinhöhle, 5 m

Höhle im Unteren Rodstein, 8 m

Griebigensteinhöhle, 55 m, 16 m

Marswegschacht, 7 m, 18 m

Brunnenhaldenschacht, 5 m

Großes Borzelloch, 4 m, 5 m

Volkmarsbergschacht, ehem. 8 m

Kahlenbühlhöhle, 15 m, 7 m

Kleines Wollenloch, 11 m, 9 m

Brunnenhöhle, 145 m

Feuerknochenschacht, 8 m, 10 m

Ziegelhaldenhöhle, 22

Lohsteinhöhle, 4 m

Höhle im Oberen Rodstein, 5 m

Langertsteinhöhle, 6 m

Höhle in den Langertfelsen, 7 m

Die Rohstoffe und nutzbaren Gesteine der Oberfläche

In Oberkochen gab es früher mehrere Steinbrüche, sie liegen grundsätzlich nur im Malm beta und delta, welche Werksteine (Hausbau, Gartenmauern) und Straßenbaumaterial lieferten. Bevorzugt als Mauersteine waren die schon von Natur aus mauerartigen Kalkbänke des beta, der besonders in den Tiersteinhang-Steinbrüchen — das Naturfreundehaus steht heute mitten in einem der beiden Brüche — und dem Steinbruch am Langertbrunnen — heute Standort zweier Hochhäuser in der ersten Kehre der Heidestraße — gewonnen wurde. Besonders gut sieht man die beta-Kalke in einem Berganschnitt hinter der Fa. CARL ZEISS (Parkplätze hinter dem Optischen Museum). Auch in der Lenzhalde kann man aus beta-Kalken angelegte Steingärten bewundern. Die Steinbrüche des delta, mehr als Wegebaumaterial und Straßenschotter eingesetzt, waren noch bis vor einem Jahrzehnt in Oberkochen in Abbau.

Den besten Aufschluß des delta gewährte der inzwischen aufgefüllte und wiederbepflanzte Bruch der Baufirma Kolb aus Aalen, im Langteich zwischen Büchle und Kahlenbühl gelegen. Hier wurden die oberen Schichten, der delta 3 (über 3 m mächtig werdende harte Quader) und der delta 4 (hellere dickbankige Kalke mit dünnen Mergelfugen), beides getrennt durch die hier ehemals hervorragend aufgeschlossene grünlich-graue Glaukonitbank, gebrochen. Weitere Abbaue, die noch heute aufgeschlossen sind, finden wir z.B. am Waldparkplatz des Pulverturmes, in kleinen Brüchen am Hang unterhalb der Borzelgrube, unterhalb der Fuchskohlplatte, an der Ziegelhalde, in kleinen Forststeinbrüchen im Bülz und im Hagental sowie im Taleinschnitt zwischen Zwerenberg und Kahlenbühl.

Die heutige Steinbruchindustrie, wie wir sie in Königsbronn, Heidenheim und Großkuchen angesiedelt finden, baut zumeist in Massenkalken, die dem epsilon und zeta 1 zuzuordnen sind oder wie in Schnaitheim dem Brenztaloolith zeta 0 zugehören. Diese Kalke zeigen höhere Druckfestigkeiten bei gleichzeitiger besserer Splitteigenschaft, bedingt durch die fehlenden Bankungsfugen. Die Kalke sind teilweise so hochrein, daß eine Firma es schon erwogen hat, einen Bruch zu eröffnen, der nur für die chemische Industrie Kalk liefern soll. Das heutige Fördergut der Firmen umfaßt überwiegend Schotter und Splitte aller Sorten. Wir finden es am anschaulichsten in den neuerbauten Waldwegen rings um Oberkochen wieder, auf der Hochfläche sogar auf und neben Gesteinen, deren stratigraphische und technische Eigenschaften oft völlig identisch sind. Die Massenkalke, die zumeist auf halber Höhe unserer Berghänge, unmittelbar auf dem Malm delta, einsetzen und auf der Hochfläche oftmals von einer Feuersteinlehmdecke überdeckt sind (Einsetzen der Fichtenwaldbestände), enthalten dolomitische Anteile, die an einigen Stellen so weit reichen, daß sie schon fast reinen Dolomit darstellen. Zum Beispiel die Kuppe des Volkmarsberges ist ein großes Dolomitareal. Dolomit, chemisch gesehen ein Calcium-Magnesium-Doppelkarbonat [CaMg(CO3)2], mit 21,7% Magnesiumoxidgehalt, unterscheidet sich von Kalk durch seine Graufarbigkeit, durch seine rundlichen Verwitterungsformen, seine Feinkristallinität und durch seinen »sandigen« Verwitterungszerfall.

Dolomit hat schon eine lange Verwendung als Feuerfestbaustein; diesen benutzt man zur Hochofen- und Drehrohrofenauskleidung. Weiterhin ist er als Zuschlagstoff in der Metallurgie bekannt. Gerade in den letzten Jahren mit der Hochentwicklung der Leichtmetalltechnik (Aluminium, Magnesium, Titan), primär für die Flugzeug- und Weltraumindustrie, setzte auch eine enorme Nachfrage nach Magnesiummetall ein.

Ein weiterer wichtiger Rohstoff unserer Region ist der Mergel, mineralogisch betrachtet ein Kalk-Ton-Gemisch. Der weiße Jura enthält drei große Zonen (Stufen), die zum überwiegenden Teil nur aus Mergeln bestehen, ab und zu sind sie von Kalkbänken unterbrochen.

Die Impressa- und Aptychenmergel können wir ständig in offenen Baugruben im Stadtgebiet aufgeschlossen finden, am schönsten sah man die Impressamergel im Baugraben der Heidewasserleitung am Steilhang oberhalb der Kreuzmühle, während man die Aptychenmergel im Graben am flachen Tiersteinhang unterhalb der Steilkante des Buchenwaldes besichtigen konnte. Diese Mergel haben bei uns eine hervorragende Bedeutung als Wasserstauhorizonte (dies merkt man spätestens beim Betreten einer solchen Baugrube kurz nach dem Regen); ohne diese Stauzonen an den Grenzbereichen Kalk/Mergel hätten wir wahrscheinlich gar keine oberflächlichen Quellaustritte in unserem Durchbruchstal. Alpha- und gamma-Mergel würden sich auch zur Zementherstellung eignen. Ihre bergbauliche Gewinnung bereitet jedoch (Gott sei Dank!) solche Schwierigkeiten — die überlagernden mächtigen Deckschichten müßten erst abgeräumt werden — daß eine Produktion daraus nicht in Betracht kommt, zumal es noch die Oberen Weißjuramergel in der Nähe gibt. Die Schichtenfolge auf Oberkochener Gemarkung erreicht nur den Malm zeta 1, ab Heidenheim nach Süden zu haben wir die zeta 2‑Mergel anstehen, die seit langem für die Zementproduktion Verwendung finden. Erinnert sei hierbei an den großen Abbaubetrieb in Heidenheim-Mergelstetten. Der zeta 2 hat dort eine Gesamt»dicke« von 120 m; er gliedert sich in ein unteres und ein oberes Mergellager, beide sind zusammen hier 65 m mächtig, die Zwischenkalke werden mitabgebaut. Da die Deckschicht gering ist und die zeta 2‑Mächtigkeit überdurchschnittlich, ist hier ein Abbau sinnvoll.

Weiterführende Literatur:

BAYER, H.-J. (1982): Bruchtektonische Bestandsaufnahme der Schwäbischen Ostalb (Geländeuntersuchungen, Luftbild- und Satellitenbildauswertungen). —Diss. Techn. Universität Clausthal: 235 S., Clausthal-Zellerfeld.

BEURER, M. (1963): Die Geologie des Blattes Oberkochen (Nr. 7226) 1:25 000

(Ostalb). — Arb. Geol.-Paläont. Inst. TH Stuttgart, N.F. 36: 123 S., Stuttgart.

ETZOLD, A. u.a. (1980): Geologische Karte von Baden-Württemberg 1:25 000,

Erläuterungen zu Blatt 7126 Aalen. — Geol. Landesamt Bad.-Württ.: 234 S., Stuttgart.

SEIBOLD, E. (1950): Der Bau des Deckgebirges im oberen Rems-Kocher-Jagst-Gebiet. — N.Jb. Geol. Paläont. Abh., 92: S. 243–366, Stuttgart.

Hans-Joachim Bayer