Rathaus

Kleinere Gemeinden verfügen selten über repräsentative oder historische Rathäuser. Oberkochen mußte bis zum Zweiten Weltkrieg dem Kreis dieser Kommunen zugerechnet werden, denn 1933 hatte der Ort ca. 1700 Einwohner und 1939 rd. 2000. Erst nach Kriegsende setzte eine enorme Steigerung der Einwohnerzahlen ein, bedingt durch die Niederlassung der Firma Carl Zeiss. Dies war auch der Grund, ein der Größe der heutigen Gemeinde gemäßes Rathaus 1964–1967 zu erstellen. Ein Rückblick auf die Geschichte des Oberkochener Rathauses ist auf eine verhältnismäßig kurze Zeitspanne beschränkt. 1840 wurde es erstmals erwähnt. Bis zur Säkularisation wurden die Verwaltungsgeschäfte im wesentlichen von den geistlichen Fürstentümern (Fürstpropstei Ellwangen und Kloster Königsbronn) abgewickelt. Erst danach entwickelte sich eine eigene kommunale Selbstverwaltung. Ein Rathaus war zunächst nicht verfügbar. In den Protokollen des Jahres 1816 ist vermerkt, der Nebenbau des Hirschwirts Scheerer mitten im Dorf sei um zehn Gulden und ein Klafter Holz als Magistratszimmer angemietet worden. Verhandelt wurde auch im »Hirschwirtshaus« sowie im »Ochsen«. Im Jahre 1840 entschlossen sich Gemeinderat und Bürgerausschuß, das Wohnhaus des verstorbenen Flurers und Bürgers Matthias Wiedenhöfer zu kaufen. Das Haus eigne sich von seiner Größe und frequentierten Lage her zu einem Rathaus. Am 17. September 1840 erwarb die Gemeinde das Gebäude Wiedenhöfer zum Kaufpreis von 2526 Gulden. Gleichzeitig genehmigten die bürgerlichen Kollegien die Umbauarbeiten vom Wohnhaus zum Rathaus und die Anschaffung der Einrichtungsgegenstände. Im Erdgeschoß wurde für den Amtsboten eine Wohnung bereitgestellt sowie ein Abstellraum für Feuerlöschgeräte usw. Gravierende Veränderungen wurden bis zum Jahre 1936 nicht vorgenommen. Es mangelte jedoch schon immer an einem geeigneten Sitzungssaal. Eine Erweiterung in Richtung Gasthof »Grube« bot sich an, die schließlich auch realisiert wurde. Im Erdgeschoß des Erweiterungsbaues schuf man Boxen zur Unterbringung der Feuerlöschgeräte, im ersten Stock den Sitzungssaal und einen weiteren Büroraum.

Anfang der 50er Jahre reichten die vorhandenen Büroflächen wegen der sprunghaften Steigerung der Einwohnerzahlen nicht mehr aus. Der Gemeinderat beschloß daher 1952, die seitherige Wohnung des Amtsboten im Erdgeschoß und den Abstellraum für Feuerlöschgeräte künftig der Gemeindeverwaltung als Büroräume zur Verfügung zu stellen. Doch auch dieser Zustand hielt nicht lange an. 1957 erwarb die Gemeinde das alte Forstamt, Gebäude Jägergäßle 2. Dieses eignete sich vorzüglich für Büros. Gemeindepflege, Ortsbauamt und Sozialamt wurden 1958 dorthin verlegt, weil die Räume im alten Rathaus einfach nicht mehr ausreichten. Das gleiche Problem trat beim Sitzungssaal auf. Auch hier wurde 1958 ein Erweiterungsbau angefügt, um die größere Zahl der Ratsherren unterbringen zu können. Dieser Sitzungssaal blieb beim Neubau der Oberkochener Bank erhalten und dient heute noch der Bank für den gleichen Zweck.

Fast 8000 Einwohner zählte Oberkochen Anfang der 60er Jahre. Während einiger Jahre waren Zugänge von jährlich 500 Personen zu registrieren, was eine enorme Steigerung der Verwaltungsgeschäfte verursachte. Angesichts der regen Bautätigkeit reichten die bestehenden Büroräume des Baurechtsamts auch nicht mehr aus. Eine Verlagerung in das benachbarte Gebäude Heidenheimer Str. 12 (Eugen Winter) bot sich 1962 an. Von diesem Zeitpunkt an war die Verwaltung nun in drei verschiedenen Gebäuden untergebracht, ein Zustand, der auf Dauer nicht vertreten werden konnte. Der Neubau eines Rathauses kam immer mehr ins Gespräch.

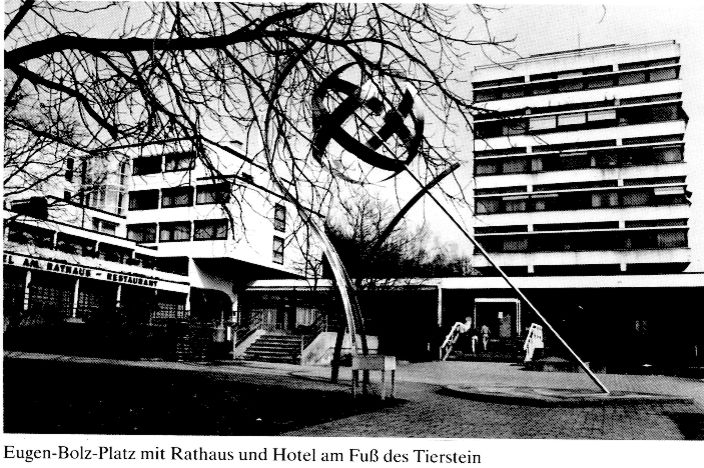

Als erstes großes Problem stellte sich die Frage, wo soll es erstellt werden. Nach vielen Überlegungen standen der alte Rathausplatz und der Eugen-Bolz Platz am Ende der damaligen Goethestraße (heute Bürgermeister-Bosch-Straße) in der engeren Wahl. Der Gemeinderat war sich bewußt, mit der Festlegung des Platzes zugleich den künftigen geistigen Mittelpunkt der Gemeinde zu bestimmen. Am 6. November 1961 beschloß der Gemeinderat mehrheitlich, das neue Rathaus am Eugen-Bolz-Platz zu erstellen. Dort, inmitten eines im Endausbau von der Langertquelle bis zur Kreuzmühle reichenden modernen Wohngebietes, erhoffte man sich die bestmögliche städtebauliche Lösung. Die im Plangebiet »Ortsmitte« untersuchten drei Projekte hätten nach der Überzeugung der Mehrheit des Gemeinderats und der Verwaltung zu unüberwindlichen Schwierigkeiten geführt. Die mit einigen Grundstückseigentümern eingeleiteten Verhandlungen hatten gezeigt, daß zum Teil überhaupt keine Verhandlungsbereitschaft bestand, zum Teil nur bei einer Enteignung gewichen worden wäre. Die große Mehrheit des Gemeinderats und der Verwaltung glaubte, die in der Ortsmitte betroffenen Bürger dürfe man von ihren ererbten Grundstücken nicht verdrängen. Der Abschied vom Rathaus am gewohnten Platz mag in manchen treuen Altoberkochener Herzen betrübliche Gefühle geweckt haben. Solche Gefühle mußten jedoch auch für jene Bürger gelten, die aus der bisherigen Ortsmitte hätten weichen müssen.

Aber nicht nur Gefühle und nicht nur städtebauliche Ästhetik hatten die getroffene Entscheidung beeinflußt, sondern auch die dem Gemeinderat auferlegte Pflicht zur pfleglichen und wirtschaftlichen Verwaltung des Gemeindevermögens. Bei einem Neubau auf dem seitherigen Areal des alten Rathauses wären für Hinzuerwerb von Grundstücken nicht zu vertretende Aufwendungen angefallen. Der neue Rathausplatz ist die geographische Mitte der Stadt. Er ist Bindeglied zwischen der »Arbeitswelt« im Süden und den Wohngebieten im Norden. Neben der Platzwahl war die bauliche Lösung das zweite große Problem. Ausgangspunkt der Bauaufgabe war ein Raumprogramm unter Einbeziehung des Bürgersaales und der Vorentwurf für ein später zu bauendes, jedoch nicht mit dem Rathaus zusammenhängendes Hotel-Restaurant. Der Gemeinderat verzichtete auf einen Bauwettbewerb und übertrug die Planung an Professor Schweitzer aus Stuttgart. Der Plan des Architekten brachte eine klare Gliederung in zwei große Bauteile. Der waagrecht liegende Block ist ganz dem Bürger zugedacht, während der große darüber liegende Würfel die gesamte Verwaltung aufzunehmen hat. 1965 erfolgte die Grundsteinlegung, im März 1967 wurde das neue Rathaus bezogen. Es war, wie der damalige Bürgermeister Bosch in der letzten Sitzung des Gemeinderats im alten Rathaus formulierte, ein Umzug im übertragenen Sinne von der alten zur neuen Gemeinde, von der alten zur neuen Zeit.

In der Zwischenzeit hat sich das Rathaus am Eugen-Bolz-Platz zu einem lebendigen Mittelpunkt des städtischen Lebens entwickelt. Die gedankliche Konzeption des Architekten und des Gemeinderates ist voll aufgegangen. Das Rathaus mit seinen Amtsräumen ist nicht nur der äußere Rahmen für einen hervorragend funktionierenden Verwaltungsapparat, sondern darüberhinaus ein Treffpunkt für den Bürger geworden. Ausschlaggebend dafür waren die vielfältigen kulturellen Veranstaltungen die im Rathaus dank seiner architektonischen Gestaltung durchgeführt werden können. Die beiden Ebenen des großzügig gestalteten Foyers lassen musikalische Veranstaltungen genauso zu wie Ausstellungen der verschiedensten Art. Der Sitzungssaal des Rathauses ist längst nicht mehr nur der geborgene Hort von einsamen Beschlüssen eines Gemeinderatsgremiums, vielmehr ist eine geradezu multifunktionale Nutzung eingetreten. Ob dort Trauungen durchgeführt werden, die Blutspenderauszeichnung oder die Sportler-Ehrung stattfindet, Vorträge der Volkshochschule zu gesundheitlichen Fragen, Reiseberichte oder Dichterlesungen, Liederabende oder Empfänge von der Stadt für Nobelpreisträger, Minister, Austauschschüler der Partnerstädte Montebelluna und Dives-sur-Mer oder andere, immer wieder steht der Sitzungssaal im Blickpunkt der Öffentlichkeit. In diesem Zusammenhang muß der mit dem Rathausneubau zusammen geschaffene Bürgersaal als Bindeglied zwischen Rathaushotel und ‑restaurant und Rathaus selbst gesehen werden. Nach über 20jähriger Nutzung wurde er 1991 neu renoviert. Die »gute Stube« der Stadt stellt sich als solche wieder vor. Auch dort findet ein buntes Leben und Treiben statt. Firmenschulungen sind genauso gut aufgehoben wie Hochzeiten, Jazz-Konzerte, Vortragsveranstaltungen oder politische Vorträge und Parteitage. Rund 200 Gäste und Besucher finden dort Platz. Vom öffentlichen Leben unserer Stadt ist dieser wichtige Veranstaltungsort nicht mehr wegzudenken.

Genauso wie das Hotel am Rathaus mit dem ausgezeichneten Restaurant und der hervorragenden Küche. Mit dem Rathausneubau 1967 wurde das Hotel zunächst mit 27 Zimmern errichtet. 1975 wurde als erster Bauabschnitt ein Anbau für die Pächterwohnung und weitere 5 Zimmer erstellt. Dann schließlich 1988 die Vervollständigung der ursprünglichen Planung mit einer Aufstockung. Dadurch konnten weitere 11 Zimmer gewonnen werden, so daß das allseits beliebte Haus über 43 Zimmer mit 55 Betten verfügt. Das Restaurant mit Frühstückszimmer und 2 Nebenzimmern sowie einer Hotelbar vervollständigen das Angebot. Das Haus ist hervorragend geführt und ist ein echtes »Aushängeschild« der Stadt Oberkochen. Mit dem Rathauskomplex ist eine glückliche Kombination als wichtiges Angebot für den Dienstleistungsbereich unserer Stadt entstanden.

Städtische Einrichtungen

Jede Gemeinde verfügt über eine gewisse Anzahl öffentlicher Einrichtungen. Sie sind um so zahlreicher, je größer die Gemeinde ist. Manche Einrichtungen zählen zu den Pflichtaufgaben jeder Kommune. Je nach wirtschaftlichen Verhältnissen und der Aufgeschlossenheit des Gemeinderats werden auch Einrichtungen auf freiwilliger Basis geschaffen. Die wichtigsten städtischen Einrichtungen von Oberkochen werden nachstehend in kurzen Zügen vorgestellt.

Schulwesen:

Das Schulwesen ist in diesem Heimatbuch in Abschnitt I Ziff. 8 ausführlich behandelt. Es erübrigt sich, auf die Schulen als städtische Einrichtungen hier nocheinmal einzugehen.

Feuerlöschwesen:

Örtliche Löschmannschaften gab es bereits im Mittelalter, die von den Gemeindebehörden aufgestellt wurden. Erst 1885 verpflichtete die Württ. Landesfeuerlöschordnung die Gemeinden, für die Organisation einer ausgerüsteten und eingeübten Lösch- und Rettungsmannschaft zu sorgen. Die meisten Kommunen verfügen heute über eine Freiwillige Feuerwehr, so auch Oberkochen. Sie wurde im Jahre 1929 gegründet. Vorher bestand auch hier eine Pflichtfeuerwehr. Im früheren alten Rathaus, Gebäude Heidenheimer Str. 10, wurden der Feuerwehr Räume zur Unterbringung der Geräte zur Verfügung gestellt. Angesichts der ständigen Vergrößerung der Gemeinde reichten auch diese Räume auf lange Sicht nicht aus. Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses war lange im Gespräch. Nach dem Verkauf des alten Rathauses an die Oberkochener Bank wurden die ersten Überlegungen für den Platz des neuen Gerätehauses angestellt. Die Mehrheit des Feuerwehrausschusses sprach sich für einen Neubau im ehemaligen Forstamtsgarten an der Dreißentalstraße aus. Dabei sollte möglichst eine Verbindung mit dem Gebäude Jägergäßle 2 (altes Forstamt) hergestellt werden. Der vom Stadtbauamt gefertigte Plan sah eine Fahrzeughalle mit vier Boxen und zwei Räume im umgebauten Gebäude Jägergäßle 2 vor. 1970 wurde das neue Feuerwehrgerätehaus in Betrieb genommen. Schon nach wenigen Jahren mußten die Freiwillige Feuerwehr und der im gleichen Gebäude untergebrachte Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes erkennen, daß die damals neu geschaffenen Räumlichkeiten nicht ausreichten, die gestellten Anforderungen moderner und gut ausgerüsteter Hilfsorganisationen zu erfüllen. Die sanitären Anlagen und die Räume für Unterrichtszwecke waren viel zu klein. Der Gemeinderat anerkannte diese Misere und genehmigte den Umbau des Gebäudes Jägergäßle 2 einschließlich eines kleinen Erweiterungsbaues. Das erweiterte Feuerwehrgerätehaus wurde Ende 1982 fertiggestellt. Freiwillige Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz verfügen nun über ein modernes kleines Rettungszentrum. Die Geräteausstattung ist in der Kombination mit der Carl Zeiss-Wehr, auf die nachstehend eingegangen wird, sehr zufriedenstellend. So verfügt die Wehr über 4 Fahrzeuge, nämlich ein LF 16, ein LF 8 HTS, ein LF 8 und einen MTW. Gemeinsam mit den vier Fahrzeugen der Werkswehr Carl Zeiss ist somit ein optimaler Brandschutz gewährleistet.

Zur Zeit besteht unsere Freiwillige Feuerwehr aus rund 40 aktiven Feuerwehrmännern die in 4 Gruppen aufgeteilt sind, unter der Leitung des seit 1974 im Amt befindlichen Feuerwehrkommandanten Josef Merz. Ganz beachtlich ist die Tatsache, daß die im Oktober 1991 zur Förderung des Nachwuchses gegründete Jugendfeuerwehr aus 20 Jugendlichen besteht. Unsere Feuerwehr ist deshalb besonders herauszuheben, da sie nicht nur in vorbildlicher Weise den Brandschutz gewährleistet sondern darüberhinaus auch im gesellschaftlichen Bereich »ihren Mann« steht. Zur Steigerung der Attraktivität des ursprünglich etwas skeptisch beobachteten Neubaugebiets »Heide« wurde vor vielen Jahren das »Heidefest« von der Feuerwehr initiiert und mit großartigem Erfolg bis zum heutigen Tag durchgeführt.

Im Jahr der Neuauflage dieses Heimatbuches hat sich die Feuerwehr eine große Aufgabe gestellt. So wird der Kreisfeuerwehrtag des Ostalbkreises im Zuge des 25jährigen Stadtjubiläums organisiert und durchgeführt. Über 10.000 Feuerwehrleute und Besucher werden erwartet. Eine machtvolle Demonstration für das so wichtige ehrenamtliche Engagement der Freiwilligen Feuerwehren bei uns.

Bei der Darstellung des Feuerlöschwesens darf die Werksfeuerwehr der Firma Carl Zeiss nicht unerwähnt bleiben, obwohl es sich hier um keine städtische Einrichtung handelt. Sie steht jedoch als Verstärkung der Freiwilligen Feuerwehr bei Einsätzen jederzeit zur Verfügung. Die Werksfeuerwehr Carl Zeiss wurde bereits im Jahre 1900 auf Anregung von Professor Abbé gegründet und war für den Feuerschutz des Zeiss-Werks in Jena zuständig. Mit der Niederlassung der Firma Zeiss in Oberkochen nach dem Kriege wurde diese Tradition fortgesetzt und im Jahre 1948 eine neue Feuerlöschtruppe geschaffen.

Musikschule:

Bereits Anfang der 70er Jahre war die Einrichtung einer eigenen Musikschule in Oberkochen im Gespräch. Schon damals besuchten Kinder die Jugendmusikschule in Aalen. Die Stadt Oberkochen hatte sich am Abmangel nach der Zahl der Schüler zu beteiligen. 1977 entschloß sich der Gemeinderat, ab Januar 1978 eine eigene Musikschule zu errichten. Mit 147 Schülern wurde die Arbeit aufgenommen. Heute zählt die Musikschule rd. 800 Schüler. Sie werden von 25 Lehrkräften unterrichtet. Der Unterricht wird weitgehend im Altbau der Dreißentalschule erteilt, wo auch diverse bauliche Verbesserungen vorgenommen wurden. Als gutes Omen kommunaler Zusammenarbeit ist das Engagement mit der Gemeinde Königsbronn zu werten. Schüler aus der Gemeinde Königsbronn können die hiesige Musikschule besuchen. Die Gemeinde Königsbronn beteiligt sich am Abmangel anteilmäßig nach der Zahl der Schüler.

Stadtbibliothek:

Zur Einrichtung einer Bücherei ist eine Gemeinde nicht verpflichtet. Wenn sie eine solche Einrichtung dennoch schafft, so nur deshalb, um die breiten Massen ans Buch heranzuführen. Schon 1952 beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Einrichtung einer Bücherei. Ein geeigneter Raum war jedoch damals nicht verfügbar. Erst mit der Fertigstellung des Mittelbaues der Dreißentalschule wurde das ehemalige evangelische Schulhaus, Gebäude Aalener Str. 19, frei. Hier fand die Ortsbücherei schließlich 1959 ihr erstes Domizil. Mit 1260 Bänden wurde damals begonnen. 1967 wurde die Bücherei ins Untergeschoß des neuen Rathauses verlegt. In den folgenden Jahren war dieser Raum durch die Erhöhung des Buchbestandes völlig überlastet, und die Bücherei war nicht mehr ausbaufähig. 1973 erwarb die Stadt von der evangelischen Kirchengemeinde die alte Kirche in der Heidenheimer Straße. Nach langem Hin und Her über die Verwendbarkeit dieses Gebäudes, sei es nun als Jugendhaus, als Musikschule oder als Bücherei, entschied der Gemeinderat, die alte Kirche zu erhalten und 1981 nach dort die Stadtbibliothek zu verlegen. Ein markantes Gebäude im alten Ortskern mußte in seiner Außenfassade nicht verändert werden. Gegenwärtig verfügt die Stadtbibliothek über mehr als 16 000 Medien. Im Durchschnitt der letzten Jahre verzeichnete sie über 40 000 Entleihungen.

Kindergartenwesen:

Bereits im Jahre 1910 wurde, der Gründung der katholischen Schwesternstation folgend, der erste Kindergarten eingerichtet. Er war zunächst in einem Raum im alten Schwesternhaus, Gebäude Aalener Str. 6, neben der katholischen Kirche, untergebracht. Wegen der stark angewachsenen Kinderzahl war eine Aufteilung auf zwei Räume im Jahre 1934 notwendig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch diese Räume durch das schnelle Anwachsen der Bevölkerungszahl zu klein. Die Gemeindeverwaltung sah sich veranlaßt, als weiteren Raum den Saal des heutigen Jugendhauses, Gebäude Aalener Str. 19, zur Verfügung zu stellen. Ein Spielplatz war im alten Forstamtsgarten eingerichtet. Diese räumliche Trennung des Kindergartens und des Spielplatzes konnte nur eine Notlösung darstellen. Der Gemeinderat beschloß schließlich, am Wiesenweg einen Kindergarten zu bauen, wo die Gemeinde bereits ein Grundstück erworben hatte. Der Neubau mit drei Gruppenräumen wurde 1952 in Betrieb genommen. 1973 wurden neue behördliche Richtlinien über die räumliche Ausstattung und den Betrieb von Kindergärten erlassen, besonders im Blick auf die auszubauende Vorschulerziehung. Nach diesen Richtlinien sollten sogenannte Gruppenbereiche geschaffen werden. Durch einen Erweiterungsbau wurde diesen behördlichen Forderungen entsprochen. Er wurde 1975 in Betrieb genommen.

Der städtische Kindergarten reichte im Blick auf die ständige Erhöhung der Einwohnerzahlen nicht aus, sämtliche Kindergartenkinder einzuschulen. Die Firma Carl Zeiss richtete daher bereits 1951 im Gebäude Kapellenweg 3 einen eigenen Kindergarten ein, der 1956 ins Gebäude Turmweg 24 (Sonnenbergschule) verlegt wurde. Als das Progymnasium im Jahre 1958 dieses Gebäude bis zum Bezug des Neubaues am Hölderlinweg zugewiesen erhielt, mußte auch dieser Kindergarten aufgegeben werden. Die Firma Carl Zeiss entschloß sich, am Schubartweg selbst einen Kindergarten mit Kinderhort zu errichten, der 1960 seine Pforten öffnete und der evangelischen Kirchengemeinde zur Betreuung übertragen wurde. Aber auch nach Fertigstellung dieses Neubaues war eine Einschulung aller Kinder in die beiden verfügbaren Kindergärten nicht möglich. Schließlich erklärte die katholische Kirchengemeinde ihre Bereitschaft, einen eigenen Kindergarten zu erstellen. Zunächst richtete sie 1963 im Gebäude Turmweg 24 einen Interimskindergarten ein. Erst 1967 wurde der neue Kindergarten St. Michael an der damaligen Goethestraße (heute Bürgermeister-Bosch-Straße) in Betrieb genommen. Auch die Firma Carl Zeiss war gezwungen, ihren Kindergarten am Schubartweg zu erweitern. 1970 wurde der Erweiterungsbau zur Benützung übergeben. Die Neubauentwicklung der Stadt Oberkochen spielte sich seit den 70er Jahren überwiegend im Neubaugebiet »Heide» ab. Gerade junge Familien bauten sich in diesem Stadtteil ihr Eigenheim oder fanden dort in einer Mietwohnung ihr Zuhause. So war es abzusehen, daß über früher oder später dort ein Kindergarten erbaut werden mußte. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die Kinder mit einem kostenlosen Busverkehr in die Kindergärten im Tal gebracht. Am 14. August 1987 war es soweit: ein wunderschöner zweiklassiger Kindergarten mit einer Hausmeisterwohnung konnte eingeweiht werden. Man dachte daran, daß wenn die Kinderzahl sich noch weiter erhöht, dies in dem vorhandenen großen Gymnastiksaal aushilfsweise bewältigen zu können. Niemand hätte damit gerechnet, daß dieser Zustand recht bald eintrat. Das Provisorium war nicht mehr zu halten, so daß bereits 1990 umgebaut werden mußte, um die 3. Kindergartengruppe aufzunehmen. Damit ist jetzt auch im Stadtteil »Heide« mit seinen rund 1 700 Einwohnern ein voll funktionierender Kindergarten vorhanden, der allen Kindern ab 3 Jahren den Besuch ermöglicht. Die z.Zt. erhobene Forderung, jedem Kind ab 3 Jahren in einer Stadt oder Gemeinde einen Kindergartenplatz zur Verfügung zu stellen, kann in der Stadt Oberkochen mit all ihren Kindergärten erreicht werden.

»Schillerhaus« — Aalener Straße 19:

Das ehemalige evangelische Schulhausgebäude Aalener Straße 19 hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Zuletzt, so lesen wir in der 1. Ausgabe des Heimatbuches, wurde dieses Gebäude als Jugendhaus genützt. Die sich wandelnden Verhältnisse haben dazu geführt, daß in Oberkochen der Bedarf für ein solches Jugendhaus, das in reiner Selbstverwaltung mit entsprechender fachlicher Anleitung geführt wurde, nicht mehr vorhanden war. Somit wurde dieses Haus ohne jeglichen Protest mit einstimmigem Beschluß des Gemeinderates im Jahre 1990 geschlossen. Es galt, dieses Gebäude von Grund auf zu sanieren und gleichzeitig einen neuen Verwendungszweck zu finden. Dies konnte man schließlich auch erreichen. Das Haus dient nun zwei Herren: Der 1. Stock wird dem Heimatverein Oberkochen zur Verfügung gestellt. Ein junger Verein, der sich intensiv mit der Pflege der Heimatgeschichte auseinandersetzt. Dort sollen die Ergebnisse der Untersuchungen, der Funde und Sammlungen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Dort soll der Heimatverein seine Arbeit durchführen können. Im Jahr 1993 ist die Eröffnung geplant. Damit erhält Oberkochen zum erstenmal Raum, um sich selbst darzustellen. Wichtig ist ein solcher Treffpunkt auch deshalb, um dem Bürger die Sicherheit zu geben, ein Heimatgefühl entwickeln zu können; auch wenn die Geschichte Oberkochens keine großen historischen Höhepunkte verzeichnen kann, ist dies jedoch für das städtische Leben wichtig. Das Selbstwertgefühl und das eigene Wissen um die Bedeutung der Entwicklung und des Schaffens erscheint uns förderwürdig zu sein.

Im Erdgeschoß wird eine Raumsituation geschaffen, die ein Treffen aller interessierter Bürger ermöglicht. Vorwiegend soll dies tagsüber den Älteren zur Verfügung gestellt werden, die in eigener Verantwortung sich zwanglos treffen sollen und treffen können. Abends kann jeder Verein, jede Organisation, jeder Interessierte diese Räumlichkeiten mit dem großen Saal, der Cafeteria und der Küche nach Voranmeldung nutzen. So soll dieses Haus insgesamt zu einem Haus der Begegnung für alle Bürger, ob jung und alt, werden. Ein Wunsch, den der Gemeinderat bei der Beschlußfassung über die Verwendung des Gebäudes in dieser Weise geäußert hat, und von dem wir hoffen, daß er auch so eintreten wird.

Aquafit — Freizeitbad:

Nur in wenigen Wohnungen waren bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges Wannenbäder installiert. Um der Bevölkerung eine Bademöglichkeit anzubieten, wurden von privater Seite entsprechende Schritte unternommen. So hatte die Familie Burkhardtsmaier im ehemaligen Gebäude in der Heidenheimer Straße einige Wannenbäder eingerichtet, die von der Bevölkerung zur Benutzung auch gerne angenommen wurden. Wegen der steigenden Einwohnerzahl nach dem Kriege sah sich die Gemeindeverwaltung genötigt, im Untergeschoß des neu erstellten Mittelbaues der Dreißentalschule ebenfalls Wannenbäder bereitzustellen. Im Laufe der Jahre wurde der Wunsch der Bevölkerung nach einem Schwimmbad immer stärker. Schon 1953 wurde über den Bau eines Hallenbades diskutiert. Auch an ein Freibad war gedacht, und zwar im Gewand »Zollacker«. Die finanziellen Verhältnisse der Gemeinde erlaubten jedoch seinerzeit die Realisierung eines solchen Großvorhabens nicht. Im Zuge des Neubaues des Gymnasiums mit Turnhalle am Hölderlinweg wurde die Frage des Baues eines Schwimmbades erneut aufgeworfen. Die erste Planung sah lediglich ein Lehrschwimmbecken vor. In dramatischen Sitzungen wurde darüber gerungen, ob nicht doch eine Kleinschwimmhalle mit einer Beckengröße von 8 x 20 m die bessere Lösung wäre. Ein sportgerechtes Becken sei wegen des einmaligen hohen Bauaufwandes und der laufenden Betriebskosten nicht zu finanzieren. Die schließlich von Architekt Irion aus Stuttgart geplante und erbaute Kleinschwimmhalle wurde im Dezember 1962 als erstes Hallenbad im seinerzeitigen Kreis Aalen zur Benützung freigegeben.

Natürlich wurde immer wieder der Wunsch geäußert, besonders an heißen Sommertagen, ein Freibad zu errichten. Schon 1963 beauftragte der Gemeinderat einen Architekten, einen Vorentwurf für ein Freibad im Gewand »Zollacker« zu fertigen. Bei näheren Untersuchungen zeigte sich allerdings, daß dort wegen der nahegelegenen Bundesstraße 19 mit erheblichen Nachteilen zu rechnen wäre. In den folgenden Jahren kamen dringendere Vorhaben auf die Stadt zu wie Rathausneubau usw. Erst 1970 waren dann wiederum drei Standorte im Gespräch, nämlich die Langerthalde, das Tiefental und erneut der Zollacker. Am 27. Mai 1974 entschied der Gemeinderat, die Langerthalde als Standort für ein künftiges Freibad zu bestimmen, weil Erschließungskosten, Besonnungsverhältnisse und ortsnahe Lage die günstigsten Voraussetzungen böten. Als dann die Bau- und Betriebskosten des planenden Architekten auf dem Tisch lagen, faßte der Gemeinderat 1980 den Beschluß, das Freizeitbad nicht weiter zu verfolgen. Es wäre ein zu großes Wagnis gewesen, solche finanziellen Belastungen bei der seinerzeitigen wirtschaftlichen Situation für die Zukunft einzugehen. Damit war zunächst ein Schlußstrich gezogen unter ein Projekt, das den Gemeinderat und die Bürgerschaft fast 20 Jahre beschäftigte. Im Jahr 1988 hat unsere Stadt Oberkochen dennoch ihr Freizeitbad erhalten. Das 25 Jahre alte Hallenbad war dringend sanierungsbedürftig. Die gesamten technischen Einrichtungen waren abgewirtschaftet, das Gebäude selbst mit der großen Fensterfront mußte erneuert werden. Vor die Alternative gestellt, das bestehende Bad lediglich zu sanieren, oder in diesem Zusammenhang ein den heutigen Ansprüchen gerechtes Freizeitbad zu schaffen, hat sich der Gemeinderat für die zweite Lösung entschieden. So ist heute das modernste Freizeitbad der Region in Oberkochen. In wunderschöner familiärer Atmosphäre zeigt sich jetzt die neu gerichtete Schwimmhalle mit Solarwiese und einer attraktiven Rutschbahn. Gleichzeitig ist ein Mutter-Kind-Bereich mit Sitzmöglichkeiten in der Halle eingerichtet. Durch einen Ausschwimmkanal gelangt man in das Freie, in ein neues Spaßbecken als Warmwasserbecken mit Wasserattraktivitäten wie Wasserpilz, Massagedüsen und Nackensprudler. Eine schöne Liegewiese im Freien komplettiert das Angebot gemeinsam mit der im Untergeschoß eingerichteten Saunalandschaft mit finnischer Sauna, Dampfsauna, Warmwasserbecken, Solarium, Ruheraum und Freihof. Wahrlich — eine Badelandschaft die für den Bürger der Stadt und deren Umgebung einen echten Freizeitspaß und darüberhinaus einen wichtigen Beitrag zur Gesunderhaltung darstellt.

Abwasserbeseitigung:

Die dichte Besiedlung der Gemeinden und die an die Hygiene gestellten Anforderungen zwangen die Kommunen, der Abwasserbeseitigung weitgehendste Beachtung zu schenken. Zu einer geordneten Abwasserbeseitigung gehört die Ableitung der Tageswässer von den Straßen und Grundstücken, ferner die Ableitung sämtlicher Abwässer aus Küchen, Waschküchen und Bädern und nicht zuletzt die Entfernung der Fäkalien durch die sogenannte Schwemmkanalisation. Bis zum Kriegsende bestanden in Oberkochen nur wenige Dolen im »Kies« und im »Brunnquell«, die in den Vorfluter »Kocher« mündeten. Anläßlich der Erstellung von Siedlungen beiderseits der oberen Dreißentalstraße vor dem zweiten Weltkrieg wurden diese Gebäude an eine öffentliche Dole angeschlossen. Fäkalien konnten jedoch noch nicht abgeleitet werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die gesamte Ortskanalisation zügig ausgebaut. Nur durch den Bau einer Sammelkläranlage war jedoch eine ausreichende Klärung der Abwässer möglich. Dieses Vorhaben kam in den Jahren 1956/57 zur Ausführung, und zwar lediglich mit dem mechanischen Teil. Von diesem Zeitpunkt an konnten nahezu alle Grundstücksbesitzer ihre Abwasser einschließlich der Fäkalien durch die Schwemmkanalisation zur Kläranlage ableiten. Der Reinigungsgrad des mechanischen Teils der Sammelkläranlage beträgt jedoch nur 30%. Da die Bestimmungen hinsichtlich der Einleitung von Abwässern in öffentliche Gewässer im Laufe der Jahre erheblich verschärft wurden, war der Bau des biologischen Teils der Kläranlage unumgänglich. Er wurde 1971 in Betrieb genommen. In den abgelaufenen Jahren wurden nun die Kommunen von den Wasserwirtschaftsbehörden immer mehr angehalten und gezwungen, Regenüberlaufbecken zu bauen, um die Verschmutzung der öffentlichen Gewässer noch mehr zu reduzieren. 1986 wurde vom Regierungspräsidium das Sanierungsprogramm »Oberer Kocher« verordnet. Ausgangspunkt war, daß bei einer Bestandsaufnahme im Sommer 1984 deutlich wurde, daß im Regierungsbezirk Stuttgart nicht mehr die Flüsse im industriellen mittleren Neckarraum am stärksten verunreinigt sind, vielmehr stellte sich der Kocher als der schmutzigste Fluß heraus. Für Oberkochen bestanden die Forderungen im Ausbau der Kläranlage sowie im Ausbau des Regenüberlaufbeckenvolumens zu 100%. Dies bedeutete, zu den beiden bereits fertiggestellten Regenüberlaufbecken den Bau weiterer sechs. Nahezu 14 Mio. DM mußten in all diese Maßnahmen gesteckt werden bis am 25. September 1992 mit der Inbetriebnahme der erweiterten Kläranlage sämtliche Forderungen des Regierungspräsidiums erfüllt werden konnten. Damit hat die Stadt Oberkochen durch die Bereitstellung all dieser Abwasserbeseitigungsanlagen zur Reinhaltung unserer Flüsse und Bäche in reichem Maße beigetragen. Oberkochen ist bis zu diesem Zeitpunkt vorbildlich.

Bestattungswesen:

Bis zum Jahre 1957 gab es in Oberkochen nur konfessionelle Friedhöfe. Ursprünglich lag der gemeinsame Friedhof um die katholische Kirche. Nach der Reformation legte die evangelische Kirchengemeinde einen eigenen Friedhof um ihre Kirche an. 1835 erhielt die evangelische Kirchengemeinde vom Königlichen Oberamt die Auflage, den Friedhof auf einen Platz außerhalb des Dorfes zu verlegen. Gewählt wurde das heutige Areal an der Katzenbachstraße. Dieser Friedhof wurde 1851 in Betrieb genommen. Auch die Katholische Kirchengemeinde erhielt 1835 die behördliche Anweisung, ihren Friedhof zu verlegen. Diese Maßnahme wurde ebenfalls 1851 durchgeführt, und die katholische Kirchengemeinde bestattete ihre Toten auf dem heutigen katholischen Friedhof beim Bahnhof. Der erhebliche Zuwachs an Einwohnern nach dem Zweiten Weltkrieg zwang die Gemeindeverwaltung, dem Bau eines neuen kommunalen Friedhofes näherzutreten, denn die beiden kirchlichen Friedhöfe reichten in naher Zukunft nicht mehr aus. Schon 1952 wurden Überlegungen hinsichtlich des Platzes angestellt. Zwei Areale wurden in Erwägung gezogen, einmal das Gewand Weingarten und zum anderen das Gelände im Gewand Loach-Tierstein. Verhältnismäßig schnell einigte man sich auf den Platz im Weingarten, der mehr Vorzüge aufwies als das Gelände im Loach. Nach Abschluß des Grunderwerbs im Jahre 1953 wurde Architekt Aldinger aus Stuttgart beauftragt, einen Vorentwurf zu fertigen. Das Bauprogramm sah die Friedhofanlage mit 1000 Reihengräbern, 150 Kauf- und 80 Kindergräbern vor, ferner eine Leichenhalle mit vier Zellen und die Aussegnungshalle für 350 Personen. Neben diesen Anlagen sollte gleichzeitig eine Kriegsopfergedächtnisstätte errichtet werden. 1955 begannen die Bauarbeiten, 1957 war die Anlage fertiggestellt. Bereits nach wenigen Jahren wurde erkannt, daß bei der fortschreitenden Belegung des städtischen Friedhofes etwa 1980 eine Erweiterung unumgänglich werde. Die erforderlichen Grundstücke waren bereits 1961 im Bebauungsplan für die Erweiterung ausgewiesen. An Architekt Brunken aus Stuttgart wurde schließlich die Planung übertragen, der der Gemeinderat 1978 zustimmte. Weitere 1130 Grabstellen wies diese Friedhofserweiterung aus. Die Bauarbeiten für den 1. Teil dieser Friedhofserweiterung wurden im Jahr 1979 begonnen und 1980 konnte dieser erste Erweiterungsteil mit rund 600 Grabstellen eingeweiht werden und wird seitdem auch belegt. Im Jahr 1992 wurde schließlich die gesamte Friedhofsanlage endgültig hergestellt. Dort konnten die restlichen rund 500 Grabstellen eingerichtet und angelegt werden. Damit ist gemeinsam mit den beiden kirchlichen Friedhöfen die Friedhofsituation der Stadt Oberkochen auf Jahre hinaus gesichert.

Gasversorgung:

Die Frage, ob Oberkochen mit Gas versorgt werden soll, wurde nicht nur in neuerer Zeit aufgeworfen. Bereits in den Jahren 1955 und 1964 waren entsprechende Untersuchungen im Gange. Als die Gasversorgung Süddeutschland GmbH in Stuttgart 1979/80 von Crailsheim bis in die Nähe von Ulm eine Ferngasleitung baute, wurde die Frage des Anschlusses wiederum akut. Die Gasversorgung Süddeutschland war auch bereit, eine Stichleitung von Essingen nach Oberkochen und Königsbronn zu bauen. Zunächst entwickelte sich eine interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Essingen, Königsbronn, Steinheim, Gerstetten und Oberkochen. Zu einem Zusammenschluß aller dieser Gemeinden kam es jedoch nicht. Nach Vorlage eines Wirtschaftsgutachtens und vor allem auf Grund der Bereitschaft der Industrie, Erdgas abzunehmen, beschlossen die Gemeinderäte aus Essingen und aus Oberkochen, zum Aufbau und zum Betrieb der Erdgasversorgung eine Kapitalgesellschaft mit der Bezeichnung »Gasversorgung Essingen-Oberkochen GmbH« zu bilden. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 17. September 1980 abgeschlossen. Unverzüglich begann man mit der Einlegung der erforderlichen Versorgungsleitungen in die wichtigsten Straßenzüge. Bereits im September 1981 begann für Oberkochen das Erdgaszeitalter. Die Gärtnerei Brandstetter in der Katzenbachstraße war der erste Gasabnehmer. Zug um Zug wurden sämtliche Straßen in Oberkochen mit dem Erdgasnetz versorgt. Den entscheidenden Schritt konnte man im Jahr 1987 vollends erzielen, indem die Gasfackel auch im Stadtteil »Heide« entzündet werden konnte. Damit ist jetzt endgültig dafür gesorgt, daß jeder Haushalt in Oberkochen auf Wunsch mit Erdgas versorgt werden kann. Eine recht beachtliche Zahlenbilanz kann im Jahr 1993 berichtet werden: heute werden bei 8 700 Einwohnern in 3 990 Haushalten 1 227 Haushalte, das sind 31% der Bevölkerung, mit Erdgas versorgt. Bei Gewerbe, Industrie und öffentlichen Einrichtungen beträgt der Marktanteil über 80%. Für die Gasverteilung benötigt die GEO in Oberkochen allein ein Leitungsnetz in einer Länge von rund 40 km. 1992 wurden in Oberkochen 8,1 Mio. Kubikmeter Erdgas verkauft. Zweifellos war der Beschluß des Gemeinderats die Stadt an die Erdgasversorgung anzuschließen, eine Jahrhundertentscheidung, denn nun bietet sich neben Öl, Kohle und Elektrizität das Gas als neue Energiequelle an.

Wasserversorgung:

Die zentrale Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Oberkochen wurde im Ersten Weltkrieg in Verbindung mit dem Bau der Landeswasserversorgung erstellt und an diese angeschlossen. Vorher mußte das für Haus und Hof benötigte Wasser, soweit keine privaten Wasserversorgungsanlagen vorhanden waren, an den öffentlichen Brunnen geholt werden. Diese wurden von verschiedenen ergiebigen Quellen gespeist und deren Wasser mittels Röhren zugeleitet. Das Dorf besaß seinerzeit neun Brunnen, und zwar zwei in der Aalener Straße, vier in der Heidenheimer Straße, zwei in der Katzenbachstraße und einen in der Feigengasse. Die seit 1916 bestehende zentrale Wasserversorgungsanlage genügte viele Jahre lang allen Ansprüchen. Mit der Bebauung des oberen Dreißentals in den Dreißiger Jahren wurden die Druckverhältnisse in den Höhenlagen immer schlechter, so daß die Gemeindeverwaltung während des Krieges einen Hochbehälter oberhalb der Weingartenstraße bauen ließ mit einem Fassungsvermögen von 300 cbm. Er wurde von der gemeindeeigenen Quellfassung am Luggenlohbrunnen über die Pumpstation am Wiesenweg gespeist. Auf Drängen der Landeswasserversorgung entschloß sich die Gemeindeverwaltung 1953, einen weiteren Hochbehälter mit einem Inhalt von ebenfalls 300 cbm beim Gebäude Turmweg 24 zu errichten, da das Wasser der Landeswasserversorgung nicht unmittelbar in das örtliche Leitungsnetz eingespeist werden durfte. Der rasche Anstieg der Einwohnerzahl und der hohe Wasserverbrauch der Industrie erforderten weitere Investitionen bei der Wasserversorgungsanlage. Bereits 1958 war der Bau eines zusätzlichen Hochbehälters akut, um vornehmlich die Versorgung der Firma Zeiss und des Baugebiets »Bühl-Gutenbach-Tierstein« abzusichern. Als Standort des neuen Behälters mit 1000 cbm Inhalt wurde ein Grundstück unterhalb der Maria-Schutz-Kapelle im Weingarten ausgewählt. Bereits elf Jahre später, im Jahre 1969, nahm man den vierten Hochbehälter in Betrieb. Die höher gelegenen Gebäude in der Lenzhalde und im Wolfertstal hatten keinen ausreichenden Wasserdruck. Daher wurde im Gewand Tierstein am Waldrand über dem Rathaus dieser Behälter mit einem Fassungsvermögen von 400 cbm errichtet. Damit verbunden war der Bau einer Pumpstation in der Tiefgarage des Rathauses als erster Bauabschnitt für die künftige Versorgung des Baugebiets »Heide« sowie die Einlegung einer zusätzlichen Druckleitung vom Rathaus bis zum Hochbehälter Tierstein. Der Stadtteil »Heide« bildet ein eigenes Versorgungsgebiet und wird über den 1972 fertiggestellten Hochbehälter »Heidekopf« mit einem Inhalt von 1000 cbm mit Wasser beliefert. 1982 modernisierte die Stadt die Quellfassung beim Luggenlohbrunnen durch den Bau eines kleinen Sammelbehälters und einer Entkeimungsanlage. Der aus dieser Quellfassung bezogene Eigenwasseranteil beträgt immerhin etwa 45%, während 55% vom Zweckverband Landeswasserversorgung zur Einspeisung kommen. Im Durchschnitt der abgelaufenen Jahre betrug die gesamte Wasserförderung der Stadt Oberkochen jährlich annähernd 800 000 cbm.

Sportstätten:

Zu einer der vornehmsten Aufgaben der Gemeinden und Städte gehört die Erstellung von Sport- und Freizeitstätten. Der Bau von Sportstätten hängt jedoch weitgehend von den finanziellen Möglichkeiten einer Gemeinde ab, aber auch von der Aufgeschlossenheit der Volksvertreter gegenüber dem Sport. Der Oberkochener Gemeinderat hatte sich beim Bau von Sportstätten nach dem Krieg vorbildlich und großzügig verhalten. Vor dem Krieg waren von privaten oder vereinsinternen Gruppen Bestrebungen im Gange, über einen Sportplatz zu verfügen. Bereits in den Zwanziger Jahren wurden von der Jugend des Turnvereins Oberkochen auf den Gutenbach- und Schwörzwiesen Fußballspiele unter weniger guten Voraussetzungen der Platzbeschaffenheit ausgetragen. Im Jahre 1930 gelang es, ein Gelände südlich der Firma Oppold als Sportplatz anzupachten.

Nach dem Kriege stand die Platzfrage wiederum im Vordergrund, da der seitherige Sportplatz inzwischen zu Kleingärten umgewandelt wurde. Durch Vermittlung der Gemeindeverwaltung konnte in den Katzenbachwiesen ein geeignetes Grundstück als Sportplatz angepachtet werden. Anfang der Fünfziger Jahre wurden Überlegungen angestellt, eine großzügige Sportanlage bei der Kreuzmühle zu schaffen. Im Rahmen des ersten Bauabschnitts wurde ein Rasenplatz angelegt, der 1953 in Betrieb genommen wurde. Bei der ständig steigenden Zahl der spotttreibenden Personen reichte dieser Platz nicht aus. Schon im Gesamtausbauplan war auch ein Hartplatz vorgesehen. Er wurde gebaut und 1959 übergeben. Zwei Jahre später wurden in einem weiteren Bauabschnitt die Aschenbahn und die leichtathletischen Anlagen erstellt. Unbefriedigend waren die bestehenden Umkleideräume und die sanitären Einrichtungen im Untergeschoß des Clubhauses. Über den Bau eines neuen Umkleidehauses wurde lange diskutiert. Dabei war die Frage akut, ob damit gleichzeitig eine Tribüne erstellt werden sollte. Bei sehr hart geführten Debatten im Gemeinderat wurde schließlich 1972 mehrheitlich beschlossen, die Tribüne zu erstellen und darunter die Umkleide- und Sanitärräume unterzubringen. 1973 waren die Arbeiten abgeschlossen. Im Zuge dieser Maßnahme wurde gleichzeitig das Kleinspielfeld angelegt. Kritik gab es häufig deshalb, weil nur ein Rasenspielfeld im Blick auf die zahlreichen ballsporttreibenden Mannschaften zur Verfügung stand. Die Stadt war grundsätzlich bereit, einen weiteren Rasenplatz anzulegen. Allerdings standen zunächst erhebliche wasserwirtschaftliche Bedenken im Raume, die schließlich beseitigt werden konnten. 1983 genehmigte der Gemeinderat den Bau eines weiteren Rasenplatzes, der 1984 fertiggestellt wurde.

Aber nicht nur der Sport im Freien war zu fördern, sondern auch der Hallensport. Bis zum Zweiten Weltkrieg war keine gemeindeeigene Turnhalle vorhanden. Der TVO erstellte 1913 an der Katzenbachstraße eine vereinseigene Halle. Sie wurde nach Kriegsende abgebrochen. Mit der Erweiterung der Dreißentalschule im Jahre 1951 wurde auch die erste kommunale Turnhalle, die Dreißentalhalle, in Betrieb genommen. Ähnlich verhielt es sich mit der Turnhalle beim Gymnasium, die ebenfalls im Zuge des Gymnasiumsneubaues 1962 errichtet wurde. Wie überall im Lande wurde auch in Oberkochen der Ruf nach einer Sporthalle immer lauter. Der Gemeinderat kam auch diesem Wunsche nach und genehmigte schließlich den Bau einer solchen Halle in der »Schwörz«. Die Sporthalle war Ende 1977 fertiggestellt. Mit unserem Kocherstadion hatten wir dieselben Probleme wie beim Hallenbad. Über 25 Jahre alt war die bestehende Anlage total abgenutzt und mußte dringend erneuert werden. Durch den glücklichen Umstand, daß im Jahr 1989 die Carl-Zeiss-Stiftung ihr 100jähriges Jubiläum feierte, war es möglich, aus dem Selbstverständnis und dem Stiftungsstatut heraus für die Bevölkerung der Stadt Oberkochen eine zweckgebundene Spende in Höhe von 3 Mio. DM zu erhalten. Dies war mehr als nur ein Grundstock, um das Kocherstadion völlig neu herstellen zu können. Ein zweites Rasenspielfeld wurde erstellt, die leichtathletischen Anlagen wurden auf den neuesten Stand gebracht mit einer Kampfbahn Typ B, mit Rasenspielfeld und sanierter Tribüne. Sämtliche leichtathletische Anlagen sind überwiegend in doppelter Ausstattung vorhanden. Ein neuer Kunstrasenplatz wurde genauso geschaffen wie ein völlig neues Umkleidegebäude einschließlich Neugestaltung des Stadioneingangsbereiches. (Initialzündung für die völlige Neugestaltung des Kocherstadions war eine Spende von Carl Zeiss-Stiftung anläßlich des 100jährigen Jubiläums). Mit den nunmehr vorhandenen Sportstätten dürfte eine mehr als ausreichende Grundlage vorhanden sein, den Breiten- und den Spitzensport in Oberkochen in gewünschtem Umfange ausüben zu können.

Sonstige städtische Einrichtungen:

Neben den bereits vorgestellten Einrichtungen verfügt Oberkochen auch noch über weitere öffentliche Einrichtungen, die von ihrer Größe und von ihrem Umfang her nicht so bedeutend sind. Zu erwähnen wären darunter die Märkte. Oberkochen erhielt bereits 1816 das Marktrecht zur Abhaltung von jährlich zwei Vieh- und Krämermärkten. Erhalten blieb bis heute jedoch nur der Pfingstmontagmarkt. Seit 1961 besteht auch der Wochenmarkt, der sich eines regen Zuspruches erfreut. — Im Rahmen der Volkshochschule werden Fortbildungskurse sowie Seminare und Vorträge auf den verschiedensten wissenschaftlichen und musischen Bereichen angeboten. — Eine wichtige Einrichtung im weiteren Sinne ist auch das seit 1953 herausgegebene Amtsblatt »Bürger und Gemeinde«, das fast sämtliche Haushaltungen abonnieren. Die Bürgerschaft wird hier über alle kommunalen Ereignisse ausführlich informiert. — Schließlich seien noch die Kinderspielplätze erwähnt, die in neuerer Zeit auf Grund baurechtlicher Bestimmungen einzurichten sind sowie der Festplatz »Schwörz«, der seit 1982 besteht.

Quellen:

Die Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg hat der Verfasser persönlich miterlebt und viele Angelegenheiten als Fachbeamter für das Finanzwesen bei der Gemeinde Oberkochen selbst bearbeitet. Alle übrigen Hinweise stammen aus Abhandlungen im Amtsblatt »Bürger und Gemeinde« seit dem Jahre 1953.

Albert Bahmann †

Bürgermeister Harald Gentsch