Auf den ersten Blick scheint die Aufgabe, die teilweise stürmische Entwicklung Oberkochens nach 1945 im Rahmen eines Stadtbuches darzustellen, verhältnismäßig einfach zu sein. Einige markante Punkte zeichnen sich nämlich sofort deutlich ab:

- schon 1946, bedingt durch eine ganze Reihe glücklicher Umstände, Ansiedlung der Firma Carl Zeiss

- jahrelang größte Wachstumsgemeinde Baden-Württembergs

- allmähliche Minderung der anfangs großen Wohnungsnot, zuletzt durch Erschließung von Neubaugebieten auf der »Heide« und im Wolfertstal

- im Gegensatz zu den anderen 1110 Städten und Gemeinden unseres Bundeslandes praktisch keine Veränderungen durch die teilweise heftig umstrittene Gemeindereform ab dem Jahresbeginn 1967

- im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden günstige Finanzlage (neben einer Großfirma zahlreiche Mittel- und Kleinbetriebe), stets erfreulich geringe Arbeitslosenzahl

- reges kulturelles Leben, gut ausgebautes Schulwesen

- und vor allem auch: meist fruchtbare und faire Zusammenarbeit zwischen den Gemeinderatsfraktionen und einer umsichtigen Verwaltung.

Dem steht allerdings — nicht zuletzt als Folge des »Mauerbaues« an jenem 13. August 1961 — eine zurückgehende oder allenfalls stagnierende Einwohnerzahl mit nicht zu unterschätzenden mittelfristigen Problemen vielschichtiger Art entgegen. Weiterhin: bei einem Waldanteil von 65% an der Gemarkungsfläche wird das Waldsterben gerade in Oberkochen mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden müssen, und die Wunden, welche bei der Sturmwurfkatastrophe Ende Februar 1990 rund um die Stadt geschlagen worden sind, werden noch für geraume Zeit an die Unberechenbarkeit der Naturmächte erinnern; der Umweltschutz erfordert rasch immer aufwendigere Maßnahmen.

Von einer rundum heilen Welt im Falle Oberkochens zu sprechen hieße also die Augen vor der Realität verschließen. Wir werden uns im folgenden bei allem berechtigten Stolz über »unsere kleine Stadt« auch davor hüten müssen, deren Entwicklung in der Nachkriegszeit aus dem verengten Blickwinkel heraus allzu rosig zu sehen. Im Sommer 1974 eröffneten »Ostalb/Einhorn«, die für Heimat und Kultur im Ostalbkreis sehr ergiebigen Vierteljahreshefte, die Vorstellung der einzelnen Nahbereiche mit Oberkochen. Was Hermann Baumhauer damals generell für die Behandlung heimatgeschichtlicher Zusammenhänge herausgestellt hat, sollten wir gerade beim Betrachten der jüngsten Vergangenheit in diesem Beitrag nicht aus den Augen lassen: »Auf solche Weise die eigene Sache darstellen zu können, kann zweifellos Gefahren mit sich bringen: die lokalpatriotische, betriebsblinde Überschätzung, die lobrednerische Verzeichnung von Sachverhalten, die Herausstellung von Kleinigkeiten usw. Jedem sitzt nun mal das eigene Hemd am nächsten, das eigene Heim ist ihm das liebste, und die eigenen Aufgaben überblickt er am genauesten.« Andererseits brauchen jedoch gerade an ein (lesbares) Heimatbuch nicht durchgängig unpersönlich-distanzierte Maßstäbe angelegt werden, denn — um nochmals Baumhauer zu zitieren — »das Fluidum des persönlichen Engagements, das einem Thema den Glanz verleiht; dieses Fluidum möchten wir bei allem Streben nach sachgemäßer Information und Objektivität … gerade auch in solchen Selbstdarstellungen nicht vermissen.«

Dieser Beitrag strebt keine lückenlose Auflistung aller Ereignisse und Daten seit 1945 an; vielmehr sollen — in bewußt subjektiver Auswahl — Hauptlinien nachgezeichnet und die sich daraus ergebenden möglichen Zukunftsperspektiven angedeutet werden. Weil jedoch, abgesehen von zwei kurzen Berichten über das unmittelbare Kriegsende, die Entwicklung Oberkochens von 1945–1953 (in diesem Jahr erschien erstmals das auch das Zeitgeschehen berücksichtigende Amtsblatt »Bürger und Gemeinde«) noch nirgends dargestellt worden ist, werden diese entscheidenden Jahre ausführlicher abgehandelt.

Zusammenbruch und Neuanfang

»Wenn der Krieg verlorengeht, wird auch das Volk verloren sein. Dieses Schicksal ist unabwendbar. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das Volk zu einem primitiven Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen … Was nach dem Kampf übrigbleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen.« (Adolf Hitler am 15.3.1945). Welch unvorstellbares Leid der Zweite Weltkrieg bis heute über die ganze Welt gebracht hat, ist bekannt und braucht hier nicht wiederholt zu werden.

Das vom Bauerndorf allmählich zu einer Industriegemeinde gewordene Oberkochen war am Beginn des Jahres 1945 durch Evakuierungen aus den größeren Städten Württembergs und aus Westdeutschland wie auch durch die ersten Flüchtlinge aus dem Osten mit mehr als 2500 Menschen überbelegt. Aber erst ab Frühjahr gerieten die hier Lebenden durch häufige Tieffliegerangriffe vor allem auf die Bahnanlagen in akute Gefahr. Der schlimmste Monat war der April 1945.

Martha Gold erinnert sich:

»Am Ostersonntag, dem 1. April 1945, gegen elf Uhr, war auf dem Bahnhof ein 60 Wagen zählender Zug mit KZ-Häftlingen eingefahren, als auch schon die Tiefflieger angriffen. Acht Tote mußten nach diesem Angriff auf dem evangelischen Friedhof beerdigt werden. Die Zahl der Verletzten ist nicht bekannt geworden; Zivilpersonen wurden vom Bahnhofsgelände abgehalten. Die Grabstätte trug einige Jahre die Inschrift: »Acht unbekannte Tote«. Die Beschießung dieses Zuges hatte schon einigen Schrecken in die Bevölkerung gebracht. Am folgenden Weißen Sonntag, dem 8. April 1945, läuteten die Glocken zur Kirche, und die Sirenen heulten fast zur gleichen Zeit. Kurz danach waren die Tiefflieger schon über dem Ort. Unter Beschuß war wieder die Bahnlinie.

Die Erstkommunikanten dieses Jahres werden ihren Weg zur Kirche und von der Kirche und das beklemmende Gefühl der kreisenden Flugzeuge während des Gottesdienstes wahrscheinlich nie vergessen. An diesem Sonntag machten Einheiten der Waffen-SS hier Rast. Vor den meisten Häusern an der Hauptstraße hatten sie sich niedergelassen. Es ist vermutet worden, daß der am Mittwoch darauf folgende Angriff der SS gegolten haben könnte. Am Mittwoch, dem 11. April, folgte dann der schwere Tieffliegerangriff auf die Gemeinde. Die Tiefflieger waren so schnell hier, daß sie fast gleichzeitig mit den Sirenen die akute Luftgefahr mit ihren Bordwaffen verkündeten. Die Dorfstraße war an diesem Nachmittag sehr belebt. Vor der Metzgerei »Zum Lamm« standen etwa 100 Personen um Fleisch- und Wurstwaren an. Die Straße war noch nicht frei, als die ersten Bomben fielen. Fünf Bomben wurden insgesamt gezählt. Den schwersten Schaden richtete die beim Rathaus in die Gebäude Heidenheimer Straße 12 und 14 einschlagende Bombe an.

Im verhältnismäßig kleinen Keller des Hauses Heidenheimer Straße 12 (Eugen Winter, Herrgottshäfner) hatten sich die im Hause weilenden Angehörigen der Familien Winter, Fischer und Brunnhuber (12) und Brunnhuber (14), sowie Straßenpassanten eingefunden. Der Keller faßte nicht alle Personen; einige standen auf der Kellertreppe und im sogenannten Hausgang. Aus den Trümmern der vollständig zerstörten Häuser Heidenheimer Straße 12 und 14 mußten acht Tote geborgen werden: Die Ehefrau Marie Winter, geb. Fischer, 37 Jahre alt; deren Mutter Theresia Fischer, geb. Sachsenmaier, 64 Jahre alt; deren Enkelkinder Josef Brunnhuber, vier Jahre alt, Paul Brunnhuber, zwei Jahre alt, Bruno Winter, drei Jahre alt; die bei der Familie Winter weilende Hausgehilfin Maria Frey, 15 Jahre alt; und die aus dem Nachbarhaus Brunnhuber (14) in den Keller gekommenen Geschwister Maria Brunnhuber, 20 Jahre alt, und Mathilde Brunnhuber, elf Jahre alt: Schwer verletzt war Frau Aloisia Winter, geb. Fischer.«

Wie überall mußten auch in Oberkochen auf Befehl der Amerikaner nach deren Einmarsch am 24. April sofort alle Waffen, Photoapparate, Hitlerfahnen und Flaggen, zum Teil auch die Radioapparate abgeliefert werden; von 21 bis 6 Uhr herrschte striktes Ausgehverbot.

Abgesehen von Augenzeugenberichten sind wir, was die ersten Monate und Jahre der Nachkriegszeit angeht, ehe 1948/49 die beiden Aalener Zeitungen erschienen, fast ausschließlich auf die Gemeinderatsprotokolle ab Sommer 1945 angewiesen (die Aufzeichnungen über die Sitzungen während der vorhergehenden Zeit waren verbrannt worden). Aus ihnen ergibt sich folgendes Bild:

Unter Leitung des damals bereits 66jährigen Alt-Schultheißen und früheren Oberkochener Bürgermeisters Richard Frank († 1966), der im Dezember 1933 zwangsweise zur Ruhe gesetzt worden war, traten am 6.6.1945, sechs Wochen nach dem Einmarsch der Amerikaner, acht von Frank berufene »Gemeindebeiräte« zu einer ersten Sitzung zusammen. Es galt dabei, die größte Not zu lindern und den Ausschreitungen und Einbrüchen vor allem von seiten der etwa 1000 bisherigen ausländischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern in den hiesigen Rüstungsbetrieben entgegenzutreten. Bereits Anfang Juli konnte dann auch die Zahl der unbewaffneten Hilfspolizisten verringert werden, »da sich durch den Abzug der Ausländer die Sicherheitsverhältnisse gebessert haben.«

Andererseits verdient die Herzlichkeit, mit der sich damals zahlreiche französische, belgische und holländische Gefangene von ihren Quartiergebern verabschiedet haben, ausdrückliche Erwähnung. Eine interessante Einzelnotiz v. 7.11.1945 besagt übrigens, daß ein russischer Überwachungsoffizier die Pflege der Gräber von fünf verstorbenen Sowjetrussen auf dem hiesigen evangelischen Friedhof durch die Gemeinde verlangte. Sie sind noch heute in gutem Zustand.

Zumindest für die Zeit bis 1950 tauchen in den Protokollen des Gemeinderates immer wieder dieselben — kaum zu lösenden — Probleme auf: die schon im Juni 1945 berufene »Holzverteilungskommission« kam mit freiwilligen Appellen, sich an Waldarbeiten zu beteiligen, nicht weit; deshalb sollten, »um ein größeres Quantum Holz zu schlagen, vor allem (ehemalige) Parteigenossen zum öffentlichen Arbeitseinsatz« über das Arbeitsamt Aalen herangezogen werden. Als das nicht den erhofften Erfolg hatte, wurde am 19.10.1945 verfügt: »Jede männliche Person von 17–60 Jahren hat ohne jede Ausnahme sechs rm Holz zu fällen, im Weigerungsfalle werden die Lebensmittelkarten entzogen, für 1946 wird eine Holzzuweisung nicht erfolgen.« Fast gleichzeitig nahmen die Raubüberfälle und Plünderungen erneut derart zu, daß eine Nachtwache von sechs Mann gebildet werden mußte.

Mit großem Eifer ging man daran, die notwendigsten Einrichtungen zu schaffen und reinen Tisch zu machen. Vor allem wollte man »die gefährlichen und schmutzigen Wühlarbeiten bei den Nazielementen im Keime ersticken« (noch im Mai 1949 mußte der Gemeinderat in »Spruchkammernachverfahren« Auskunft über die politische Vergangenheit mehrerer Bürger geben).

Was die Wiederherstellung elementarer Einrichtungen angeht, wurde umgehend ein Vorstand für die Milchsammelstelle berufen, der Darlehenskassenverein setzte seine Arbeit fort. Die Straßenbauverwaltung Ellwangen wurde aufgefordert, sich um die unmittelbar vor dem Einmarsch gesprengte Kocherbrücke zu kümmern, die rasch errichtete Notbrücke war am Zusammenbrechen. Der Bürgermeister und seine Beiräte bemühten sich vor allem auch um Reiseerlaubnis für Familien etwa aus Freiburg i. Br. oder aus dem Saargebiet, die in ihre frühere Heimat zurückkehren wollten. Dann galt es, die elektrische Straßenbeleuchtung wieder instandzusetzen und vorab den durch den Beschuß am 11.4.1945 schwer geschädigten Familien zu helfen.

Schon unter Richard Frank, dann aber ganz besonders nach dessen Wahl zum Bürgermeister in Unterkochen unter dem am 15.3.1946 vom Gemeinderat mit elf von zwölf Stimmen gewählten neuen Bürgermeister Rudolf Eber, der später noch über Jahrzehnte hinweg das kommunale Geschehen Oberkochens in verschiedener Weise wesentlich mitgeprägt hat, traten die zwei Hauptsorgen jener Jahre, die Sicherung der Ernährung und die Schaffung menschenwürdiger Unterkünfte, ganz in den Vordergrund. So gab es z.B. für den Normalverbraucher für den ganzen Monat November 1946 lediglich 6000 g Brot, 1000 g Fleisch, zwölf kg Kartoffeln und 500 g Zucker. Die Älteren erinnern sich sicher noch an das mühselige »Buchelesklauben«, das Sammeln von Bucheckern, in diesem Jahre. Es lohnte sich, denn für 1 kg Bucheckern gab es ohne Anrechnung auf die Fettration 150 g Öl.

In einem langen Bericht des ehemaligen US-Präsidenten Herbert Hoover v. 26.2.1947 heißt es u.a., »in der amerikanischen Zone kann die Ernte von 1946 außer der unmittelbaren Versorgung der Selbstversorger etwa 1100 Kalorien täglich an Nichtselbstversorger liefern« (gegenüber 3000 Kalorien vor dem Krieg). Aber »der gegenwärtige schreckliche Winter mit den zugefrorenen Kanälen und dem behinderten Eisenbahnverkehr hat es unmöglich gemacht, an vielen Orten auch nur den gegenwärtigen Stand der Rationierung aufrecht zu erhalten.« Mit sichtbarer Freude wurde im Protokoll des Oberkochener Gemeinderates v. 1.7.1947 festgehalten, daß nun auch hier sofort »Kinderschulspeisung für Jugendliche von sechs bis 17 Jahren« möglich sei. Der Bitte, den dafür von den Kindern zu bezahlenden Betrag von fünf bzw. zehn Pf. zu streichen, konnte wegen der schlechten Kassenlage aber nicht entsprochen werden.

Auch wenn es in den Protokollen nicht vermerkt ist, darf im übrigen doch wohl gehofft werden, daß die damals noch recht zahlreichen Oberkochener Selbstversorger den hungernden Normalversorgern auch ohne Bezahlung von ihren Naturalien abgegeben haben.

Weitere Ausführungen Hoovers, der schon 1918/19 ein Hilfsprogramm für Europa entwickelt hatte, ließen zwischen den Zeilen trotz aller Schärfe wenigstens ein bißchen Hoffnung aufkeimen: »Wer an Rache und an die Bestrafung einer großen Masse von Deutschen glaubt, die nicht an der Naziverschwörung beteiligt waren, kann jetzt keine Besorgnisse haben, denn dieses Volk ist — in seinen Lebensmitteln, in seiner Heizung und in seiner Unterkunft — auf den niedrigsten Stand gesunken, der seit hundert Jahren in der Geschichte des Westens bekannt war.«

Schaffung von Unterkünften: genau das war es, was damals in Oberkochen alle Verantwortlichen vor praktisch unlösbare Aufgaben stellte und manchmal gegen ihren Willen zu harten Maßnahmen zwang. Schon in der 2. Sitzung am 5.7.1945 mußten die Gemeindebeiräte (die ersten Wahlen zum Gemeinderat fanden erst am 27.1.1946 statt) feststellen, daß die Zahl der wohnungssuchenden Personen jeden Tag größer wurde, »da verschiedene Soldaten in ihre Heimat und zu ihren Familien zurückkehren«. Die an diesem Tage geschaffene Wohnungskommission mußte für Schlafgelegenheit für durchziehende Soldaten im Bergheim sorgen, da die Gaststätten von Dauermietern belegt waren. Die Turnhalle war »voller Unreinlichkeit und Ungeziefer«. Schließlich wurde im Oktober »ein jeder Zuzug, mit Ausnahme der zugewiesenen Flüchtlinge vom Osten« ganz gestoppt. Im Sommer 1946 wurde die Aufnahme von entlassenen nichtansässigen Soldaten auf Dauer abgelehnt; dasselbe galt »für Flüchtlinge aus den neupolnischen Gebieten, die in der englischen und russischen Zone untergebracht werden sollen.« Die Baustoffe waren bewirtschaftet, eine Dringlichkeitsliste sollte einigermaßen Übersicht schaffen. Immerhin war erstaunlicherweise schon ab Frühjahr 1946 eine größere Zahl von Baugesuchen eingegangen.

Die großen Schwierigkeiten, in Oberkochen einen Wohnraum zu finden, mußten auch die im Sommer 1945 zunächst nach Heidenheim übergesiedelten führenden Zeiss-Mitarbeiter aus Jena erkennen, denn es gelang nur unter größten Anstrengungen, allmählich in Oberkochen genügend Wohnraum zu finden.

Im Frühjahr 1947 mußte ein Mehreinschlag im Gemeindewald durchgeführt werden, um Möbel für Neubürger herstellen zu können, »da viele Neubürgerfamilien überhaupt nicht im Besitze eines Schrankes sind.« Wenige Monate später hatte sich das Wohnungsproblem nochmals derart durch erzwungene Neuzugänge und viele Eheschließungen verschärft, daß es im Gemeinderat eine harte Diskussion darüber gab, ob nicht »durch polizeilichen Zwang Umlegungen von Untermietern« erreicht werden sollten. Die Lehrer (der Unterricht hatte am 2.10.1945 wieder begonnen) beklagten sich wiederholt über Störungen im Schulhaus durch einquartierte Mitbewohner, die sich nicht an die Hausordnung hielten.

Der Zustrom hielt an; noch im Frühjahr 1950 mußte allein Nord-Württemberg 8000 Flüchtlingsfamilien aus Schleswig-Holstein aufnehmen. Auch zu diesem Zeitpunkt, als sich andernorts die Verhältnisse zu normalisieren begannen, war es für Oberkochen nur unter größten Schwierigkeiten möglich, mit Hilfe der alteingesessenen Industrie wenigstens zehn Familien ein Dach über dem Kopf zu ermöglichen. Welche Störungen des Familienlebens insgesamt, aber auch welche Gefährdungen der Gesundheit das Zusammenpferchen vieler z.T. wildfremder Menschen mit sich brachte, wird aus zahlreichen Einzelbemerkungen der Protokolle aus dieser schlimmen Zeit deutlich.

Unter diesen Umständen war es kein Wunder, daß damals über 200 000 Deutsche — darunter auch mehrere Einwohner Oberkochens — auswandern wollten. An der Spitze der Wünsche stand Argentinien vor den USA und Südafrika. Andererseits war die Tatsache, daß sich bereits ab 1948 schnell über 135 Oberkochener dem Heidenheimer Theaterring anschlossen, ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, daß man sich nicht unterkriegen ließ. Immerhin verkehrten zu dieser Zeit werktags zwischen Aalen und Heidenheim schon wieder zehn Personenzüge (Eilzüge oder Verbindungen am Sonntag gab es nicht). Wer allerdings gar nach Ulm wollte, brauchte für 64 km volle zwei Stunden. Ein eigener Pkw war ein unerfüllbarer Wunsch: mit lediglich 2,4 % aller in Württemberg-Baden zugelassenen Kraftfahrzeuge bildete der Kreis Aalen das Schlußlicht.

Doch kehren wir zu der Frage zurück, wie sich das zarte Pflänzchen »Demokratie« unter den wachsamen Augen der amerikanischen Militärbehörden allmählich entfaltete:

Noch im Jahre 1945 war der Aalener Landrat von diesen angewiesen worden, überall für die Gründung von Jugendorganisationen zu sorgen. Rasch bildeten sich auch in Oberkochen einige Jugend- und Sportgruppen, die aber größte Schwierigkeiten hatten, einen geeigneten Übungsplatz für den Sport (wo früher gespielt wurde, wuchs jetzt Gemüse) oder Räume für das Zusammensein zu finden.

Am 27.1.1946 wählten 1284 Stimmberechtigte 12 Gemeinderäte auf zwei Jahre (über die politische Zugehörigkeit der Gewählten ist nichts bekannt). Am 7.12.1947 waren es dann schon — bei einer seitdem nie mehr erreichten Rekordbeteiligung von 88% — 1660 Wahlberechtigte. Dabei konnte die CDU 8 Sitze erringen, die restlichen Mandate fielen an die unabhängige freie Wählervereinigung, an die SPD und an die Wählergemeinschaft für den Neuaufbau. Und gleich danach, am 1.2.1948, wurde — erstmals wieder durch die Bürger — mit Gustav Bosch der Mann gewählt, der in seiner dreißigjährigen Amtszeit zwischen 1948 und 1978 — darüber ist man sich heute wohl über alle Partei- und sonstigen Grenzen hinweg einig — Oberkochen wie kein anderer zu dem geformt hat, was es heute ist.

Noch unter seinen Vorgängern Frank und Eber hatte der Gemeinderat Ende 1946 eine Hauptsatzung beschlossen, war Oberkochen dem Württembergischen Gemeindetag beigetreten. Die Einführung einer Feuerwehrabgabe für sämtliche Männer von 18 bis 45 Jahren, Beratungen über eine geordnete Müllabfuhr, eine umfassende Bau- und Kanalisationsplanung sowie die Befürwortung des Baues einer biologischen Kläranlage waren andere zukunftsweisende Maßnahmen mit dem Ziel einer schrittweisen Normalisierung.

Aber auch noch knapp zwei Jahre nach Kriegsende war »jedes Fastnachtstreiben auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie das Tragen von Gesichtsmasken auch in geschlossenen Räumen« verboten, mußte die Ernte durch Streifendienste der Jungbauern »wie in den Vorjahren« gesichert werden, durfte man die Felder zwischen 21.30 und 6 Uhr nicht betreten. Die Wildschwein‑, Ratten‑, Maulwurf- und Wühlmäuseplage war gewaltig, der Gemeinderat mußte auch wiederholt Gesuche um »Befreiung vom Kartoffelkäfersuchdienst« ablehnen.

Viele Soldaten wurden noch festgehalten: zum Weihnachtsfest 1947 begrüßte der Gemeinderat ausdrücklich einen Vorschlag von Bürgermeister Eber, an alle Kriegsgefangenen, soweit erreichbar, einen Brief aus der Heimat abzusenden. Fast täglich kamen noch über Jahre hinweg im Heimkehrerlager Ulm auch aus dem Raum Aalen-Oberkochen ehemalige Soldaten aus Rußland und aus Polen an.

Als es 1956 um die Errichtung eines Kriegsopferehrenmals ging, zählte man in der Liste der durch den Zweiten Weltkrieg Umgekommenen nicht weniger als 160 Namen (darunter auch einige Angehörige von Flüchtlingen), 54 Männer blieben vermißt: ein hoher Blutzoll für das 1939 gerade 2000 Einwohner zählende Oberkochen.

1948–1968: Jahrzehnte des Aufbaus

»Für die Gemeinde ist ein Heimatbuch in der Regel (lediglich) ein Repräsentationsobjekt, das sich vorzeigen und bei den verschiedensten Anlässen als Geschenk überreichen läßt. Man hat einen gewissen Respekt vor dem Inhalt und benützt es nicht oft.« (Gustav Schoeck, Mitarbeiter des Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg, nach der Untersuchung von 43 Heimatbüchern aus Württemberg im Jahre 1974).

Trotz mancher erfolgversprechender Ansätze seit 1953, als Franz Balle seine »Blätter zu einem Oberkochener Heimatbüchlein« vorstellte, gibt es bisher keine zusammenfassende Darstellung Oberkochens. Wohl aber erschien, wie schon eingangs erwähnt, am 6.3.1953 unter dem Titel »Bürger und Gemeinde« auf Initiative von Gustav Bosch erstmals ein Amtsblatt, dessen Umfang Ende 1992 über 28 000 Seiten betragen hat. Erst eine spätere Generation wird würdigen können, welch getreues Spiegelbild der Entwicklung dieser in keine übliche Schablone passenden Gemeinde Oberkochen durch »Bürger und Gemeinde« ermöglicht wird. Nach den Vorstellungen des Bürgermeisters sollte dieses Gemeindeblatt (weit über den Abdruck von amtlichen Bekanntmachungen hinaus) der »vollkommenen Unterrichtung der Bürger eines demokratischen Gemeinwesens« dienen. Listigerweise fügte er nach dem entsprechenden Gemeinderatsprotokoll hinzu, das Blatt sei auch »wegen des ungeeigneten Stimmvermögens des Amtsdieners« erforderlich geworden. Die folgenden Ausführungen stützen sich stark auf die vielen verschiedenartigen Beiträge, Bekanntmachungen und Statistiken, aber auch auf den Werbeteil dieses Amtsblattes. Eine gute Orientierung über das Wachsen Oberkochens ermöglichen heute aber auch die insgesamt fünf Adreßbücher ab 1959 und die 1968 bzw. zuletzt 1993 über die Stadt erschienenen Bildbände.

Zunächst zur Entwicklung der Einwohnerzahlen der über lange Zeit hinweg größten Wachstumsgemeinde Baden-Württembergs (z.T. gerundete Zahlen): Vom Zusammenbruch bis zum Jahre 1950 mußten nicht weniger als 1100 Menschen zusätzlich untergebracht werden, 1950 hatte der kleine Ort bereits 3700 Einwohner. Aber zehn Jahre später, im Jahre 1960, hatte sich die Einwohnerzahl mit 7864 mehr als verdoppelt. Trotz des »Mauerbaues« am 13.8.1961 kamen zunächst weiterhin viele Leute nach Oberkochen. 1970 war mit 8731 Einwohnern das bisherige Maximum zu verzeichnen. Obwohl in jüngster Zeit — nicht zuletzt wegen der deutschen Wiedervereinigung und der im Frühjahr 1989 einsetzenden Zuweisung von Asylbewerbern — die Einwohnerzahl wieder zunimmt, wurde dieser Höchststand auch mehr als zwei Jahrzehnte danach noch nicht wieder ganz erreicht.

Eine wesentliche Ursache dafür ist die wie überall stark geschrumpfte Zahl der Neugeborenen: 1962 war mit 183 ein Rekord registriert worden, für 1958–67 ergab sich ein Durchschnitt von immerhin 163 Kindern pro Jahr. Die Vergleichszahl für 1968–77 ergibt nur noch 96. Der absolute Tiefpunkt war dann 1984 mit 63 Neugeborenen; 1992 waren es 64. Ferner: die von Anfang an schwierige Beschaffung von ausreichendem und — gerade auch für junge Familien — erschwinglichem Wohnraum gehört ebenfalls zu den Hauptmerkmalen der Oberkochener Nachkriegszeit. Im Herbst 1950 hatte man (bei 3700 Einwohnern) noch 73 Notwohnungen gezählt; nach dem Stand v. 1.3.1953 waren in einer Vormerkliste für Wohnungssuchende rd. 600 Personen verzeichnet, 280 Personen wohnten in sogen. Elendsquartieren. Die Massenflucht aus der »Ostzone« überrollte gleichsam den Ort; andererseits bot »die bodenständige Industrie und die Firma Zeiss-Opton Arbeitsplätze, Anlern- und Aufstiegsmöglichkeiten, um die uns viele Schicksalsgefährten in anderen Teilen der Bundesrepublik beneiden« (so der damalige Gemeinderat Josef Menzl, dessen nüchterne Analyse der Rückkehrchancen in die frühere Heimat auch heute noch beeindruckt, im April 1953). Ebenfalls 1954/55 stand die Erfassung der Elendsquartiere (»weniger als vier qm je Person, keine Küche oder Kochnische bei Zweipersonenhaushalt«) immer wieder zur Beratung an. Nach Gustav Boschs Beobachtungen hatten »viele Vermieter ihre Häuser vom Keller bis zur Bühne mit Menschen vollgestopft«, widerwärtige Streitigkeiten in den überbelegten Häusern waren an der Tagesordnung. Die schließlich zum 1.7.1962 von außen her verfügte Aufhebung der Wohnraumbewirtschaftung kam zumindest für Oberkochen zu früh. 1956 waren seit der Währungsreform (1948) 930 Wohnungen bezugsfertig erstellt worden; nur vier Jahre später waren es bereits 1487, davon allein 336 im Jahre 1957. Über 2061 (1967) und 2539 (1974) ging es in verlangsamtem Tempo weiter. 1992 schließlich waren seit 1948 rd. 3 400 Wohnungen bezugsfertig geworden — eine gewaltige Leistung!

Die trotz aller Schwierigkeiten stürmische Entwicklung Oberkochens nach 1945 vom Dorf zur stattlichen Kleinstadt erregte naturgemäß nicht nur bei den unmittelbaren Nachbarn einiges Aufsehen, wenn nicht gar mit ein bißchen Neid gepaarte Bewunderung. Mit Blick auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen, die nicht zu übersehende enorme Bautätigkeit, vor allem aber auch unter Hinweis auf die Schaffung von mehreren tausend Arbeitsplätzen in der ortsansässigen Industrie (deren Entwicklung ist Thema eines anderen Beitrages) war allenthalben zu hören, Oberkochen sei eine wohlhabende, ja reiche Stadt — ein Vorurteil, das bis heute nicht auszurotten ist!

Vorweg ein paar »interne« Beispiele aus jüngerer Zeit, welche diese Meinung vielleicht verständlicher werden lassen:

Bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 1985 stellte ein Stadtrat, was die Finanzlage angeht, fest: »Für Oberkochen besteht noch ein sehr großer Spielraum … (Es) ist in seiner Größenordnung die gesündeste Stadt in Baden-Württemberg, und dies bei einer intakten Infrastruktur!« Beim Einbringen des Haushaltsplanes 1986 sprach der Stadtkämmerer mit Blick auf die Finanzausgleichsumlage an das Land und den Anteil Oberkochens an der Kreisumlage von dessen Rolle als »Zahlmeister beim Finanzausgleich«. Dabei hat sich inzwischen durch unaufschiebbare Aufgaben vielfältiger Art auch im »reichen« Oberkochen die Verschuldung pro Kopf deutlich erhöht!

Dieser Ruf, eine wohlhabende und finanzstarke Gemeinde zu sein, die sich viel leisten könne, begleitet Oberkochen seit Jahrzehnten: schon wenige Wochen nach ihrem Wiedererscheinen gab es für die Aalener Volkszeitung im Herbst 1949 gar keinen Zweifel daran, daß Oberkochens »Klugheit, Weitsicht und Einsicht in diesem Tal der Arbeit einen bedeutenden Beitrag für unsere ganze Volkswirtschaft leisten« würden.

Überregionale Aufmerksamkeit zog Oberkochen am 1.5.1954 auf sich, als Bundespräsident Professor Heuss in die Gemeinde kam (aus der Rückschau zusammen mit der Stadterhebung am 29.6.1968 wohl der strahlendste Tag der Nachkriegszeit). Er hob dabei u.a. hervor, die Verpflanzung der Carl-Zeiss-Stiftung aus Jena sei voll und ganz gelungen; es sei den Zeiss-Leuten gut bekommen, nun hier im Lande der Schwaben zu arbeiten. Ausführlich ging das Staatsoberhaupt dann auf die damals heftig umstrittene Frage der Einführung der Fünf-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich ein. Nur wenige Monate danach kamen die 3000 Werksangehörigen als erste in der gesamten feinmechanisch-optischen Industrie in den Genuß dieses »sozialpolitischen Ereignisses ersten Ranges«.

Oberkochen war damals in der Tat seinen Nachbarn um einiges voraus. Mit Schmunzeln liest man heute nach, Ende 1955 seien »die märchenhaftesten und schrecklichsten Vorstellungen von Millionengeschenken der Firma Zeiss, die mit der Entfernung der Redaktionen vom Nachrichtenort zu steigen schienen«, durch den Blätterwald gegeistert. Ein benachbarter Bürgermeister habe sich bei seinem Kollegen Bosch vergewissern wollen, »daß hier jetzt nur noch die Millionen gezählt würden«. Das »böse Oberkochen wolle den umliegenden Arbeiterwohngemeinden nun auch noch die Pendler wegziehen«. Diese heiter ironisierenden Bemerkungen stammen von dem früheren Gemeinderat Hans Schmid, der als kritischer Beobachter das Niveau von »Bürger und Gemeinde« von Anfang an weit über das vergleichbarer Amtsblätter hinausgehoben hat. Übrigens war die Sorge der Nachbarn nicht völlig unbegründet: zum Jahresende 1955 zählte Oberkochen bei 6120 Einwohnern 6089 Arbeitsplätze; 3732 oder 61% der Beschäftigten waren Einpendler.

1959 wandte sich eine süddeutsche Universitätsstadt in einem Amtshilfeersuchen an die Stadt Aalen. Die Anschrift »An die Stadt Aalen, Kreis Oberkochen/Württemberg« registrierte man am Kocherursprung mit Vergnügen. Und als schließlich im Herbst 1964 beim Finanzamt Aalen ein neuer Vorsteher eingeführt wurde, meinte der damalige Finanzminister Müller, eigentlich müsse man ja das Finanzamt aus Aalen nach Oberkochen legen. Drei Jahre zuvor waren auf einen Schlag gleich 210 Kandidaten des gehobenen Verwaltungsdienstes anläßlich eines Planspieles der Verwaltungsschule Stuttgart unter dem Leitwort »Oberkochen wächst weiter« hier eingefallen, um an Ort und Stelle hinter die angeblichen Geheimnisse des rasanten Aufschwunges Oberkochens zu kommen.

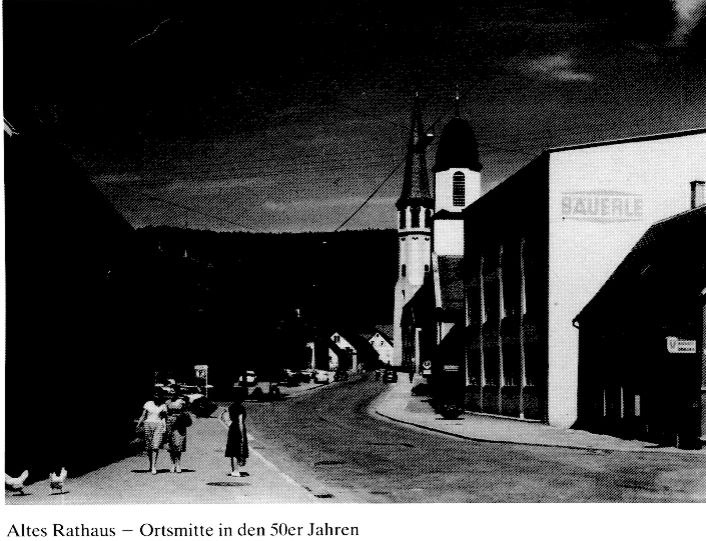

Nicht nur an Stammtischen tauchte schon damals die Idee von einer »Stadt« Oberkochen auf. Fast am selben Tag wie diese »Beamteninvasion« hat der Gemeinderat mit 15:1 Stimmen bei einer Enthaltung einen entscheidenden Schritt in diese Richtung getan: die Gemeinde sollte am Eugen-Bolz-Platz ein neues Rathaus erhalten.

Die Einwohnerzahl betrug rd. 8000, im Vergleich zu 1939 hatte sie um 300% zugenommen. Wo gab es etwas Vergleichbares zumindest außerhalb des Ballungsraumes Stuttgart?

Nicht zuletzt, um Überschneidungen mit anderen Beiträgen zu vermeiden, sollen an dieser Stelle die Betrachtungen und Zahlenangaben über Einwohnerstand und Wirtschaftskraft Oberkochens abgebrochen werden. Stattdessen können einige — auf den ersten Blick unwichtige — Streiflichter aus den letzten Jahrzehnten, die möglicherweise mehr als bloße Fakten die Entwicklung hin zur Stadterhebung 1968 erhellen, die damalige Grundstimmung veranschaulichen. Als Ausgangspunkt dienen die ersten Ausgaben des Amtsblattes vor knapp vier Jahrzehnten.

Neun Vorstellungen allein zwischen Freitag und Sonntag — und das Woche für Woche: welch herrliche Kinozeiten waren das doch noch anno 1953! Der »Aufruhr in Marokko — ein spannungsreicher Nordafrika-Film« lief jeweils um 22.15 Uhr, merkwürdigerweise gleichzeitig aber auch als Jugendsondervorstellung am Sonntag um 13 Uhr. »Schneewittchen und die sieben Zwerge« fanden über Ostern großen Zuspruch, aber auch die »erotisch-lüsterne und die fraulich-mütterliche Eva aus Schweden« begegnete »einem Jüngling auf seinem Weg ins Leben« — selbstverständlich waren Jugendliche bei diesem Film nicht zugelassen. Ein wichtiges Problem: nicht nur in der Dreißentalstraße, wo sich das Kino befand, sondern vor allem im eigentlichen Ortskern sollten »der Hofraum, die Güllenfässer und Dungkarren zum Sonntag hin sauber aufgeräumt werden«. Weiterhin lamentierte man über den Zustand der öffentlichen Bedürfnisanstalt beim Bahnhof sowie über leere Zuhörerplätze bei den Gemeinderatssitzungen, über nächtlichen Unfug am Lindenbrunnen, rücksichtslose Motorrad- und Radfahrer. Von Amts wegen wurde darauf hingewiesen, daß die »Abgabe von geistigen Getränken an Betrunkene« verboten sei. Und der Sportverein jammerte über »unerwünschte Zaungäste auf der (alten) Bundesstraße oder dem Grasrain zwischen Straße und Bahnkörper«. Ob der laufend gesuchte Tulpendieb dann doch noch erwischt worden ist, ist nicht bekannt.

Zunächst vereinzelt, dann recht häufig wurde aber auch die »große weite Welt« in Oberkochen sichtbar: zwar gaben sich Bundespräsidenten (neben Theodor Heuss war 1981 auch Carl Carstens hier) oder Bundeskanzler (Professor Ludwig Erhard) nicht gerade am Kocherursprung die Türklinke in die Hand; aber wer kennt all die Namen der vielen Minister, Botschafter, Gelehrten, Künstler und Sportler, die seitdem Oberkochen besucht haben?

Auch der Humor kam nach langen Jahren, in denen es wirklich nichts zu lachen gegeben hatte, endlich wieder zu seinem Recht: Gustav Bosch konnte an den tollen Tagen des Jahres 1954 den Narren versichern, er schlage »aus Anhänglichkeit zur Gemeinde« die ihm angebotene Stelle als Zirkusdirektor aus. Im März desselben Jahres wurde unter der Rubrik »Fremdenverkehr« mit Stolz vermerkt, daß unter den 92 Übernachtungen nicht weniger als fünf von Ausländern stammten. Ach ja, in der Dreißentalstraße mußte wegen Raserei eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km/h ausgesprochen werden. Zum Jahreswechsel nahm das »Klauen des Christbaumes« wieder überhand. Wie sich doch die Zeiten gleichen … Da der Inhalt der Abortgruben häufig kurzerhand in die Kanalisation entleert wurde, drohte der Bürgermeister höchstpersönlich »genaue Überwachung auch zur Nachtzeit und zu früher Morgenstunde« an.

Als der Gemeinderat 1957 endlich »Auslandsluft« schnuppern konnte (Besuch in der Schweiz bei der Appenzeller Landsgemeinde), wurde der aufmerksamen Bürgerschaft offiziell mitgeteilt, alle Kosten seien »aus dem eigenen Beutel« bezahlt worden. Überhaupt herrschte damals offensichtlich eine hohe Zahlungsmoral: drei übermütige junge Burschen, die zwei Lampen zertrümmert hatten, überwiesen sogleich von sich aus 30 DM an die Gemeindepflege. Weil 1959 »gewisse liebe Mitbürger« die Mär hörten, die Beamten hätten eine Weihnachtsgratifikation erhalten, wurde dies postwendend mit dem Kommentar: »Wie werden sich jetzt unsere verhinderten Neidhammel freuen!« als irrig korrigiert — erneut ein vergnüglicher Beweis, wie volksnah Demokratie sein kann.

Man sah sich damals im »Wirtschaftswunderland« und offensichtlich in besonderem Maße auch in Oberkochen indes vor ähnliche Sorgen wie heute gestellt: zum 1. Mai 1961 formulierte Fritz Fröhlich im Amtsblatt die bange Frage, ob angesichts der Tatsache, daß nur 60% der erwachsenen Bevölkerung Bücher lesen würden (wieviele sind es heute?), nicht doch wenigstens »die Spur eines Zusammenhangs zwischen dieser Tatsache und der Modekrankheit unserer modernen Gesellschaft, der permanenten Langeweile, besteht?«

Schon damals wurde alles schneller, moderner, hektischer: im Jahr darauf wurde der bisher von vier bis sechs Pferden gezogene Bahnschlitten durch ein Motorfahrzeug ersetzt (und gleichzeitig ein Stück Romantik aufgegeben). Doch mit der Einführung der staubfreien Müllabfuhr, der Eröffnung des weit und breit modernsten Hallenbades sowie der Einweihung eines später zur Vollanstalt ausgebauten Progymnasiums wurden keineswegs selbstverständliche Schritte in die Zukunft getan.

Das gilt vor allem auch für den Ausbau des Straßennetzes: nach mehr als zwei Jahrzehnten häufig geänderter Planung konnte die Umgehungsstraße Oberkochens (die heutige B 19) im Dezember 1959 endlich dem Verkehr übergeben werden. Als im Jahre 1967 die Gefahr bestand, daß die Trassierung der Bundesautobahn A 7 (Würzburg — Ulm) weiter von Aalen und Heidenheim entfernt, als geplant, verlaufen sollte, protestierte die Planungsgemeinschaft Württemberg-Ost von Oberkochen aus mit Nachdruck und mit Erfolg gegen dieses Vorhaben. Es sollten aber nochmals rd. 20 Jahre vergehen, ehe diese Autobahn, deren Bau kaum auf Proteste gestoßen war, ab 1987/88 durchgehend befahren werden konnte.

Diese Beispiele wurden stellvertretend für andere öffentliche Einrichtungen ausgesucht, die aus der Zeit vor oder kurz nach der Stadterhebung im Jahre 1968 stammen. Manche davon waren inzwischen zu renovieren oder zu erweitern. Innerörtliches Straßennetz, Wasserversorgung und Kläranlage, Schulgebäude, das Carl-Zeiss-Stadion, das Rathaus mit Hotel sind einige Stichwörter dazu.

Verhaltenes Wachstum seit der Stadterhebung

Seit Jahresbeginn 1967 setzte überall eine verstärkte Diskussion darüber ein, wann Oberkochen endlich Stadt werden könne. Die Einweihung des neuen Rathauses am Eugen-Bolz-Platz im März d.J., die Errichtung neuer Gemeindezentren der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden, aber etwa auch die Wahl Oberkochens als Sitzungsort der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates und insbesondere die glanzvolle Eröffnung des Kulturringes Carl Zeiss (in wenigen Wochen lösten sich die Bamberger Symphoniker, das Theater in der Josefstadt Wien, die Donkosaken mit Serge Jaroff und Horst Jankowski mit seinem Chor ab) dokumentierten auch nach außen hin, daß dieses Gemeinwesen nun die Bezeichnung »Stadt« verdient habe. Unter dem Leitgedanken »Perspektiven für das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts« referierten beim Kulturring in den nächsten Monaten einige Dutzend teilweise international geschätzte Wissenschaftler vor einem stets großen Auditorium über die Chancen und Gefahren der Zukunft — für einen Ort wie Oberkochen eine großartige Bereicherung. Am Rande sei auch noch eine bezeichnende Kleinigkeit erwähnt: am Beginn des Jahres 1967 hatte die Gemeinde eine symbolhafte Spende von 100 DM an die von schweren Unwettern geschädigte Kunststadt Florenz geschickt. Eine noble und urbane Geste.

Mit Beschluß der Landesregierung v. 26.3.1968 war dann der Weg für die Festwochen im Juni dieses Jahres mit der offiziellen Stadterhebung frei.

Was im letzten Jahrzehnt der »Ära Bosch« geschah, war weniger spektakulär, aber trotzdem wichtig: Bau von Altenwohnungen, Erschließung der Heide, Ausbau der Kanalisation und der Ortsdurchfahrt, erneute Erweiterung des Gymnasiums, neuer Bauhof, Sporthalle, erweiterte Gewerbegebiete. Über andere wichtige Einrichtungen wie die 1978 gegründete Musikschule wird an anderer Stelle dieses Buches mehr gesagt. Schon 1971 war durch die Firma Carl Zeiss das Optische Museum Oberkochen eröffnet worden, das mit über 7000 Sammlungsstücken auf seinem Gebiet rasch internationale Bedeutung gewonnen hat.

Als dann Gustav Bosch im Februar 1978 nach 30 Amtsjahren feierlich in den Ruhestand verabschiedet wurde, hat ihm der Gemeinderat einstimmig »in dankbarer Würdigung seiner hervorragenden Verdienste um die Stadt Oberkochen« das Ehrenbürgerrecht verliehen. Im Ehrenbürgerbrief heißt es u.a., sein Wirken sei richtungweisend »für die Entwicklung Oberkochens zu einer Stadt weltweiter industrieller Bedeutung« geworden, er habe »Oberkochen aber auch den Charakter einer liebenswerten Heimat für alle Bürger« bewahrt. An Silvester 1979 ist Gustav Bosch verstorben, die nach ihm benannte Straße verbindet den alten Ortskern mit dem großen Neubaugebiet Tierstein und führt unmittelbar auf die kirchlichen und bürgerlichen Zentren zu.

Der Nachfolger, Harald Gentsch, war am 4.12.1977 als klarer Sieger aus der Bürgermeisterwahl hervorgegangen, am 8.12.1985 ist er mit überwältigender Mehrheit auf weitere acht Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Er fand bei seinem Amtsantritt natürlich eine völlig andere Situation als seinerzeit Gustav Bosch vor. Schaut man zurück, sieht man, daß eigentlich schon in der Zeit um die Stadterhebung herum die für eine Kleinstadt notwendigen Einrichtungen in ausreichendem Maße vorhanden waren; die oft geradezu stürmischen »Gründerjahre« sind längst vorbei. Es galt — und gilt — nunmehr jedoch für alle Verantwortlichen in erhöhtem Maße, nicht gelassen auf das Erreichte zurückzuschauen oder dies gar ein wenig resignierend lediglich weiterverwalten zu wollen. Vielmehr ist auf zahlreichen Gebieten ein gründlicher Ausbau erforderlich. Große Schritte sind in diese Richtung bereits getan worden oder stehen in naher Zukunft bevor. Dazu zählen die vieldiskutierte Stadtkernsanierung, das 1988 nach gründlicher Renovierung neugestaltete Freizeitbad »aquafit«, der Komplex Rathaus mit Bürgersaal/Hotel und ein Altenpflegeheim.

Indessen müssen wir, was die künftige Entwicklung dieser Stadt betrifft, noch ganz andere Gesichtspunkte im Auge haben. Denn gerade in einer so hochindustrialisierten Gemeinde wird bei der Zukunftsfürsorge zu berücksichtigen sein, daß der vielzitierte Wertewandel während der beiden letzten Jahrzehnte — um wenigstens einen einzigen Bereich herauszugreifen — besonders auch an der geänderten Einstellung zum Verhältnis Arbeit im Beruf — Freizeit zu beobachten ist: inmitten einer teilweise völlig neuen Sicht von Natur und Umwelt wird die Wochenarbeitszeit wohl noch weiter sinken, die Urlaubsdauer wird länger werden, viele treten wesentlich früher als in der unmittelbaren Nachkriegszeit in den Ruhestand. Einrichtungen wie das schon erwähnte »aquafit«, die in den letzten Jahren zielstrebig in der ehemaligen evangelischen Kirche ausgebaute Stadtbücherei (mit ihrer Eröffnung am 25.4.1981 fiel übrigens der von Bundespräsident Carstens persönlich vollzogene Beginn des »Erdgaszeitalters« für Oberkochen zusammen), die Musikschule oder die Volkshochschule werden zunehmend an Bedeutung gewinnen. Denn »Freizeit« bedeutet in ihrem eigentlichen Sinne »aktive freie Zeit« für Kreativität, Kommunikation. Zwischen den wichtigen Mittelstädten Aalen und Heidenheim muß Oberkochen, wenn es in einer Epoche großer Mobilität seinen bisherigen Rang als Kleinstadt mit einem dennoch beträchtlichen Wohn- und Lebenswert erhalten will, für die Zukunft verstärkte Anstrengungen unternehmen. Die Ansätze sind geschaffen; auch bei eventuell zurückgehender Finanzkraft müssen sie, wenn auch in Stufen, ausgebaut werden.

Es wäre schließlich gewiß nicht ohne Reiz, in einer, was die Nachkriegsentwicklung angeht, so besonders interessanten Stadt wie Oberkochen nun noch die parteipolitischen Strömungen und Tendenzen näher zu verfolgen. Doch mag eine pauschale Auflistung der Wahlergebnisse mit dem Schwerpunkt auf der kommunalen Seite genügen: Bei den 13 Gemeinderatswahlen seit 1947 sind bisher insgesamt 146 Sitze vergeben worden. Dabei haben die CDU mit 46, die SPD mit 43 und die Bürgergemeinschaft mit 42 Sitzen (die anderen Gruppierungen spielen seit 1971 keine Rolle mehr) in etwa dieselben Anteile errungen. Mit Rosemarie Beythien war 1959 erstmals eine Frau in den Gemeinderat gekommen; ab 1984 nahmen die Frauen jeweils 4 der 18 Sitze ein. Mit dem ehemaligen Stadtrat Georg Brunnhuber (CDU) wurde am 2.12.1990 erstmals ein Oberkochener Bürger in den Deutschen Bundestag gewählt.

Wenige Wochen zuvor, am denkwürdigen Tage der deutschen Wiedervereinigung am 3.10.1990, wurden im Oberkochener Bürgersaal mit der Unterzeichnung der Urkunden über die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Aalen, Jena und Oberkochen im wahrsten Sinne des Wortes diejenigen »Grenzen« überwunden, unter denen gerade auch die in Oberkochen lebenden Menschen jahrzehntelang zu leiden gehabt hatten. Die bei dieser Gelegenheit geäußerte Hoffnung, die einzelnen Vereinbarungen »im Geiste der Freundschaft umgehend mit Leben erfüllen und in die Tat umsetzen« zu können, hatte sich für Oberkochen auf internationaler Ebene schon längst erfüllt: denn seit dem 24.6.1984 besteht mit Dives-sur-Mer in der Normandie eine auf festem Grund ruhende Partnerschaft. Seit Juni 1992 schließlich ist Oberkochen auch mit der bei Venedig liegenden Stadt Montebelluna in Freundschaft verbunden.

Derartige Partnerschaften müssen, wollen sie Bestand haben, über die offizielle Seite hinaus »von unten« her getragen werden. Die Verbindung mit der französischen Stadt war zunächst durch eine private Bekanntschaft, die mit der italienischen Kommune auf Vereinsebene zustande gekommen. Darüber hinaus haben auch andere unmittelbare Begegnungen von Mensch zu Mensch, auch wenn man einige Ansätze in den 60er Jahren übergeht, schon eine Tradition: im Sommer 1982 waren Jugendliche aus Neve Shalom, einer jüdisch-arabischen Gemeinschaftssiedlung in Israel, durch Privatinitiative nach Oberkochen gekommen; wenige Wochen danach gab es die ersten direkten Treffen zwischen der hiesigen katholischen Kirchengemeinde und einer Pfarrei in Nairobi/Kenya.

In letzter Zeit hat die »junge Stadt am Kocher«, wie sich Oberkochen auch noch 25 Jahre nach der Stadterhebung gerne nennen läßt, durch international besetzte Jazzfestivals und Sportfeste auf sich aufmerksam gemacht, das traditionell reichhaltige kulturelle und sportliche Angebot ist dadurch um eine interessante Palette bereichert worden.

Quellennachweis:

Soweit nicht anders vermerkt, wurden für die Jahre 1945 bis 1952 vor allem die Gemeinderatsprotokolle und ab 1953 die einzelnen Jahrgänge von »Bürger und Gemeinde« herangezogen. Darüber hinaus wurden zahlreiche Einzelmitteilungen aus der Einwohnerschaft ausgewertet. Die allgemeine Darstellung der deutschen Nachkriegssituation stützt sich in erster Linie auf die vielbändige Quellensammlung »Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch«, Berlin (o.J.).

Albert Seckler