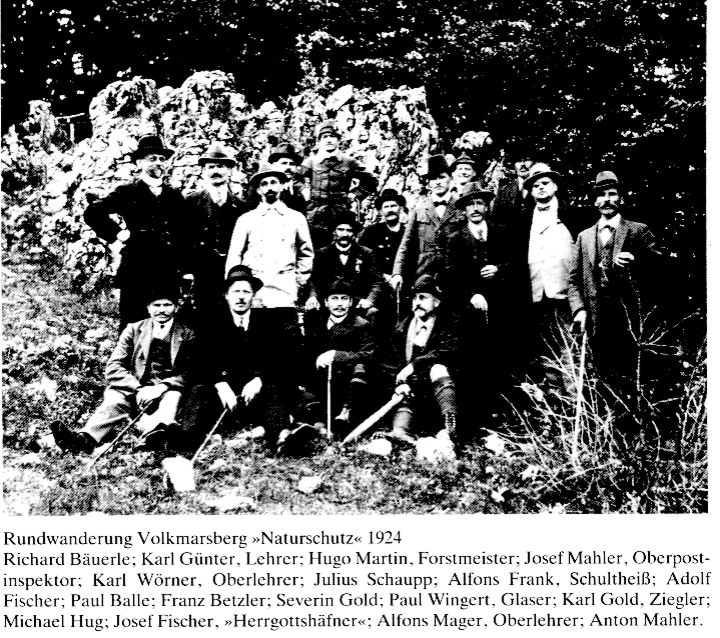

Im Sommer 1918 erhielt mein Vater die vakante zweite definitive Lehrerstelle in Oberkochen. Schulleiter war Oberlehrer Karl Wörner, der 1927 in den Ruhestand trat und nach Ellwangen verzog. Damals befanden sich im katholischen Schulhaus zwei Lehrerwohnungen, vier Schullokale, ein sog. Unterlehrerzimmer und eine Behelfsbehausung für die Schulkehrerin im Dachgeschoß. Die Wohnungen mit gemeinsamem Flur waren geräumig und schön, nur hatten die Architekten beim Bau den Einbau der Toiletten vergessen und sie nachträglich angehängt. So befanden sie sich außerhalb der Glastüren und einen halben Stock tiefer. Die evangelischen Kinder wurden in einer Einklassenschule von Oberlehrer Günther unterrichtet (vergl.: V. Schrenk, Geschichte Oberkochener Schulen).

Der Marktflecken hatte damals ca. 1 500 Einwohner, von denen die meisten von einer kleinen Landwirtschaft lebten. Mit Kühen und Ochsengespannen bestellten sie ihre Feldarbeit. Pferdebauern mit größeren Betrieben konnte man an einer Hand ablesen. Durch die bäuerliche Struktur waren beiderseits der Straßen Dungstätten angelegt, die heute verschwunden sind. Sie besaßen den Vorteil, daß vor allem die Durchgangsstraße heute so schön und breit gestaltet werden konnte. Viele der Kleinbauern arbeiteten im Winter in den Wäldern oder in den kleineren Industriebetrieben, die sich im Lauf der Jahre vergrößerten.

Wir Kinder schauten oft den Hafnern bei ihrer schwierigen Arbeit zu und staunten über die formgebende Tätigkeit. Auf dem Bahnhof standen ihre Harassen, Lattenkisten mit vollgepacktem Tongeschirr, zum Versand an die Zwischenhändler bereit. Feinschmecker behaupteten, daß das Kraut aus einem Tontopf (Krauthafen) am besten mundet (vergl.: A. Mager, Hafner). Der Badeplatz der Jugend im Sommer befand sich am Wehr der Kreuzmühle (Besitzer Elser). Durch die geringe Entfernung vom Ursprung des Kochers war das Wasser verhältnismäßig auch bei größter Hitze sehr kühl. Oberhalb des Wehrs und der vorüberführenden Straße nach Aalen zum schienengleichen Bahnübergang fingen einige Jungen mit bewundernswerter Geschicklichkeit während des Badens schöne Forellen. Heute werden dort kaum welche mehr anzutreffen sein. (Doch, es gibt sie noch, sogar sehr zahlreich. Zum Spaß fing man übrigens auch die sogenannten »Grubbaseggl« mit der bloßen Hand. D.B.)

Im Winter konnte man sich selten über mangelnde Schneefülle beklagen. Gelegentlich war der Wintersport an frühen Osterfesten noch möglich. Zuerst übte man das Schifahren mit Faßdauben, an denen eine Behelfsbindung angebracht wurde. Später erhielten wir richtige Schier, mit denen wir die Wälder durchstreiften und an den Hängen um Oberkochen unsere Künste ausübten. An der letzten Kehre des Wegs zum Volkmarsberg vor dem Wald begann das Rodeln. Bei günstiger Schneelage konnte man das Dreißental vor, über die Hauptstraße hinweg, den Kocher erreichen. Vorne auf dem Schlitten saß der Lenker mit Schlittschuhen. Ich glaube, es war das Jahr 1933, als mein Schulkamerad Karl Lense bei der deutschen Meisterschaft im Schilanglauf den ersten Platz errang. Ihm wurde zur Heimkehr ein prächtiger Empfang bereitet, an dem der ganze Ort teilnahm. Leider wurde Lense ein Opfer des letzten Krieges, nachdem ich ihn noch vorher am Bahnhof in Rastatt aus einem Frontzug zurufen und winken sah.

Oberkochen konnte auch gute Geräteturner wie Karl Wannenwetsch, Ludwig Wunderle und Schneidermeister Fischer aufweisen. Die kleine Turnhalle war damals das letzte Gebäude im Katzenbach auf der linken Seite. Im Forsthaus, gegenüber dem alten Schulhaus, amtete Forstmeister Martin. Mit seiner Pferdekutsche fuhr er fast jeden Tag hinaus in die weiten Wälder.

Sein Schwager, General Freiherr von Luppin, wohnte in Schwäbisch Gmünd und besuchte öfters Oberkochen. An vaterländischen Feiern nahm er in seiner prächtigen Paradeuniform teil, die wir besonders bewunderten. Eine Schwägerin des Forstmeisters malte Kinderporträts. Ich mußte mehrere Tage bei ihr stillsitzen, was mir schwerfiel.

Mit Musikkapellen und Fahnen bewegte sich um 1922 ein Aufmarsch mit militärischer Ordnung zur feierlichen Einweihung des Lindenbrunnens in der Ortsmitte. Der erhebende Festakt ist mir heute noch im Gedächtnis. Noch Anfang der 20er Jahre besuchten sich im Rahmen der Öschprozessionen Katholiken von Unter- und Oberkochen. Dabei begegnete man sich auf halbem Weg, wobei es unter den Buben nicht gerade fromm herging, denn sie hatten schon vorher ihre Taschen mit kleinen Steinen gefüllt, um sich gegenseitig zu bewerfen. Durch den wachsenden Verkehr wurden die Bittgänge in dieser Form eingestellt und nur noch in Ortsnähe durchgeführt.

Bei allen weltlichen und kirchlichen Feiern, die mit Umzügen verbunden waren, marschierte der Amtsbote und Polizeidiener Gold in militärischer Montur mit Säbel und Pickelhaube voraus. Er wohnte mit seiner Familie im Rathaus und hatte noch die Aufgabe, die Bekanntmachungen des Ortes durch Ausschellen den Einwohnern zu vermitteln. Für uns war er eine Respektsperson und in der Gemeinde ein hochgeachteter Mann.

Jedes Jahr hielten der Kath. Kirchenchor und der Albverein meist ihre Jahresfeiern in der Restauration Winter, in der Bahnhofstraße (Bahnhofsrestauration), ab. Das Programm umfaßte jeweils neben Liedern, Couplets ein Theaterstück. Bei einer solchen Feier des Kirchenchors ereignete sich einmal eine ergötzliche Begebenheit: Die Bühne im Saal war nur behelfsmäßig mit Ständern und Dielen darüber aufgebaut. Durch das große Gewicht des Chores bei einem Liedvortrag krachte die Bühne zusammen. Trotzdem ließen sich Dirigent und Chor nicht aus der Ruhe bringen und sangen ihr Lied zu Ende. Ein großer Applaus belohnte die Geistesgegenwart der Akteure.

Einen Sänger des Kirchenchors möchte ich besonders erwähnen: Franz Grupp vom Katzenbach. Sein schöner Bariton und seine urwüchsige Komik rissen bei seinen Soloaufführungen die Zuhörer vor allem bei Couplets zu Lachsalven hin. Bekannt ist mir bis heute sein Verslein: »I be dr schlaue Hansl, und heiße Gruppa Franzl, i be von Oberkocha, wo sieba Däg send en dr Woche.« Seine Familie war die kinderreichste, und alle Söhne und Töchter haben sich im Leben bestens zurecht gefunden. Nie gingen etliche alte Sänger ohne Schnupftabakdose aus dem Haus, und wenn sie sich zufällig trafen, wurde vor dem Reden eine Prise der Dose entnommen. Zu ihnen paßte ein nettes Couplet »Die drei Schnupfer«, das bei einer Aufführung großen Beifall erntete. Ein weiterer Humorist, Josef Wingert (Stöpsel), erheiterte später seine Zuhörer. Wenn er mit seinem steifen Bein auf der Bühne erschien und mit urkomischen Grimassen sang, erntete auch er riesigen Applaus.

Im Ort gab es weder eine Apotheke noch einen approbierten Arzt oder Dentisten. Für die beiden letzteren praktizierte als Sonderheit ein sog. Wundarzt auf dem allgemeinen Gebiet der Heilkunde. Es war der Großvater des Fabrikanten Ludwin Oppold. In der Jugend wurde er von einem Arzt angelernt und durfte seine Tätigkeit bis in sein hohes Alter ausführen (vergl.: E. Sussmann, das Gesundheitswesen). Ich verdanke dem alten Herrn 1923 die Heilung von einer schweren Diphtherieerkrankung. Daneben pflegten katholische Schwestern in aufopferungsvoller Weise die Kranken im Ort.

Wer eine höhere Schule besuchen wollte, mußte nach Aalen ins Oberrealgymnasium. Man konnte die Volksschule nach dem dritten Schuljahr verlassen und in die Vorklasse des Gymnasiums überwechseln. In der Parkschule wurden die Geschlechter getrennt unterrichtet. Schulgeld- und Lernmittelfreiheit gab es nur in wenigen Ausnahmefällen. Die Zugverbindungen nach Aalen waren vorzüglich auf die notwendigen Schülerfahrten abgestimmt.

1918 war die Parallelstraße hinter dem heutigen Jägergässle das Dorfende. Im Anschluß daran wurde Anfang der 20er Jahre ein zweiter Röhrenstrang der Landeswasserversorgung zum Stollen ins Wolfertstal verlegt. Es waren riesige Rohre, durch die wir als Kinder hindurchschlüpften, bevor sie eingegraben wurden. Die Bebauung des hinteren Dreißentals begann nach 1920. Als erster baute Maurermeister Elmer dort sein Einfamilienhaus. Bis auf den heutigen Tag erfolgte laufend die Besiedlung der Hänge bis zum Wald und bereits bis hinüber zum Hang über der Kocherquelle. In Erinnerung sind mir zwei Brüder Mangold, die bei der Eisenbahn beschäftigt waren und sich auf billigste Art ein Doppelhaus erstellten. Über dem früheren Café Gold befand sich im Gewann »Hitzeles Mand« ein Steinbruch mit blauen Plattenkalken. Hier brachen sich die Häuslesbauer die Steine und brachten sie zum nahen Baliplatz. Als Mörtel diente ihnen der nasse Kalkschlamm auf den Straßen. Für die Männer und ihre Frauen war dies ein hartes Stück Arbeit, die allgemein bewundert wurde.

Ein herrliches Wintererlebnis war für mich eine Eisvogelschar, die sich am Kocherursprung niedergelassen hatte. Ihre prächtigen Gefieder glänzten in dem weißen Schnee und in dem glasklaren Wasser.

In den Wäldern stößt man oft auf ehemalige Kohlplatten, wo einst Holzkohle für die Verhüttung der Bohnerze im Tal gewonnen wurde. Dem Härtsfeld zu gab es in meiner Jugendzeit in den Wäldern noch Köhler, die wir Jungen öfters bei ihrer Arbeit beobachteten (vergl.: D. Bantel, Köhlereien auf Oberkochener Gemarkung). Einmal fuhr ich an einer Kohlplatte mit den Schiern in eine Falle. Sie schlug über dem Vorderteil eines Schis zusammen, und ich blieb glücklich unverletzt.

Ein Ereignis, das weit über Oberkochen hinaus die Gemüter bewegte, war der Mord an Förster Braun, der 1926 von einem Wilderer erschossen wurde, der im Königsbronner Ortsteil Ochsenberg beheimatet war. Eine Beerensammlerin fand zufällig den Toten im Gestrüpp. Der ruhige und allgemein beliebte Mann hinterließ eine Frau und zwei Söhne. Mit der Familie trauerte auch die ganze Gemeinde. Im Ellwanger Landgericht fand der Prozeß gegen den Mörder statt.

Eine schwere Zeit für die Nichtlandwirte war die Inflationszeit nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Herbst 1923. Etliche Familien verdankten bei der riesigen Lebensmittelknappheit guten Menschen Hilfe in der Not. Einem schlauen Gast- und Landwirt, der neben Vieh auch ein Pferd besaß, passierte folgende Geschichte: Bei einer Schwarzschlachtung floß Blut aus seiner Scheune, was der Polizei zu Ohren kam. Anläßlich einer Vernehmung an Ort und Stelle zeigte der Wirt am Kopf des Schweines den Abdruck eines Hufeisens und schilderte den Vorgang so, daß das losgewordene Pferd in der Nacht mit einem Hufschlag das Schwein getötet hatte. Dabei vollzog der Wirt die Tötung mit einer Axt, an deren Kopfende ein Hufeisen befestigt war.

Mein Vater besuchte einen Schwager im Schwarzwald, der eine Landwirtschaft betrieb und trat mit etlichen Kilo Butter im Rucksack die Heimreise an. Im letzten Zug von Stuttgart nach Aalen erfuhr er, daß die Polizei auf dem Bahnhof in Aalen den Reisenden alle gehamsterten Lebensmittel abnahm. So stieg spät in der Nacht der Vater in Essingen aus und wanderte über den Volkmarsbergsattel heimwärts. Schweißgebadet kam er gegen 2.00 Uhr morgens daheim an, nachdem wir uns um ihn große Sorgen gemacht hatten.

Nach Schulschluß um 12.00 Uhr in Aalen mußte ich rasch jeden Tag einen Umweg über das dortige Rathaus zum Bahnhof machen, um in der Zeit der galoppierenden Geldentwertung nach dem »Multiplikator« zu schauen, damit die Eltern wußten, was sie für die 14tägige Gehaltszuweisung noch kaufen konnten. In bester Erinnerung ist mir heute noch, wie die Arbeiter an einem Zahltag im Herbst 1923 ihre ersten Rentenmarkscheine betrachteten und glücklich waren, daß eine feste Währung für eine ordentliche Lebensgrundlage nun wieder vorhanden war. Damit verschwand auch das Notgeld, das die Städte in eigener Regie ausgaben.

Ebenfalls schlimm war auch die Zeit von 1929 bis 1933. Jeden Tag verließen ganze Pulks von arbeitslosen Männern die Wanderarbeitshäuser der Städte und verteilten sich auf das Land, um zu betteln.

Manchmal läuteten 20 bis 30 solcher Menschen an der Wohnungstür mit den Worten: »Ein armer Durchreisender bittet um ein Almosen.«

In dieser Zeit zeigte sich in Oberkochen die erste Tätigkeit der nazionalsozialistischen Partei, während mir linksextremistische Aktivitäten unbekannt blieben. 1933 war meine Ausbildung als Lehrer beendet; aber keiner von uns Absolventen des Seminars erhielt zunächst eine Anstellung. Ich durfte keine Arbeit in der Fabrik Firma Leitz antreten; das Arbeitsamt Aalen sandte dafür einen Arbeitslosen dahin. So blieb mir nichts anderes übrig, als unentgeltlich bei meinem Vater zu praktizieren. Erst im Herbst erhielten wir eine monatliche Zuwendung von DM 45,—, die im folgenden Jahr auf DM 55,— erhöht wurde. Nach 2 1/2 Jahren eröffnete sich uns die Chance, eine reguläre Anstellung zu erhalten. 1936/37 wurden die Konfessionsschulen aufgehoben, und die jungen Bürger der Gemeinde wuchsen enger zusammen und ungute Hänseleien unter ihnen hörten auf.

Wenn ich jetzt nach Oberkochen komme, so kann ich nur staunen, was aus dem einst so ruhigen Marktflecken geworden ist. Heute ist es eine Stadt voll pulsierenden Lebens, das den Bewohnern alles bietet, was es an Notwendigkeit, Bequemlichkeit, Erholung sowie an kulturellen Bedürfnissen benötigt. Vor allem freut es mich, daß die alteingesessenen Bewohner noch den mir vertrauten Dialekt sprechen, und daß so viele ehemaligen Gebäude, Plätze und Straßen des ehemaligen Marktfleckens erhalten geblieben sind. Besonders erwähnen muß man den großen Freizeitwert in der herrlichen Umgebung zwischen Albuch und Härtsfeld, in der der Mensch nach des Tages Arbeit sich erholen kann.

Engelbert Mager