Das Zeitalter der Industrialisierung

Eisenerzbergbau und Industrialisierung

Die Entwicklung Unter- und Oberkochens muss im Zusammenhang mit der Industrialisierung in Brenz- und Kochertal gesehen werden. Es gilt als sicher, dass schon während der Keltenzeit in den Tälern des oberen Kochers und der Brenz nach sog. Bohnerz gegraben wurde (1). Schon in der Römerzeit sollen in unserer Gegend Gruben vorhanden gewesen sein, wo quasi unter Tage nach Eisenerz geschürft wurde.

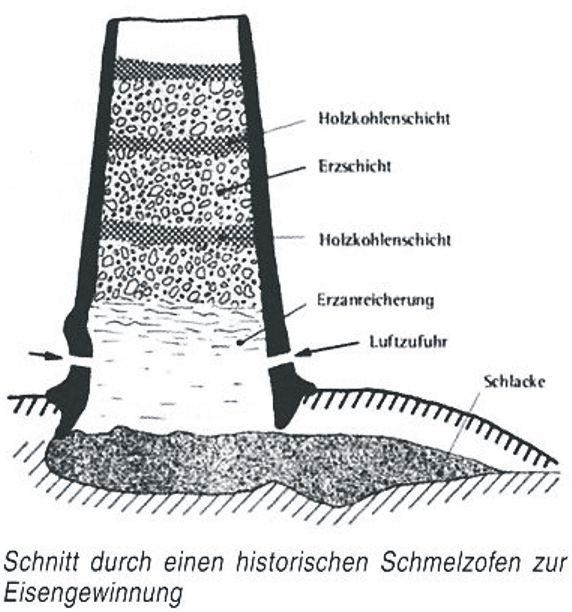

Größere Eisenerzvorkommen wurden vor Ort in kleinen, aus Lehm und Stein gebauten Schmelzöfen, die mit einer Kuppel überdeckt waren, verhüttet. Das beweisen u.a. Schlackenreste, die auf dem Theussenberg, bei Tauchenweiler, aber auch in Oberkochen in der Nähe des Kocherursprungs gefunden wurden.

Im Jahr 1365 wurden die Grafen von Helfenstein, also die früheren Herren von Kochen, von Kaiser Karl IV mit allen Eisenwerken belehnt, d.h. sie durften innerhalb ihrer Herrschaft nach Eisenerz graben und es verhütten. Ein Jahr später wurde dieses Lehen zugunsten des Klosters Königsbronn eingeschränkt. In der Folgezeit entstanden mehrere Eisenwerke an der Brenz, in Ober- und Unterkochen sowie um Aalen und in Abtsgmünd.

Die Eisenwerke Königsbronn bezogen ihr Erz aus der Aalener Gegend, vor allem aber Bohnerz aus dem Feuersteinlehm des Härtsfelds. Bis 1890 wurden in den Bohnerzgruben bei Nattheim jährlich rund 100.000 Zentner (2000 t) Erz geschürft (2).

1536 erhielten zwei Ulmer Bürger, Georg Besserer und Hans Walter Ehinger vom Fürstpropst zu Ellwangen die Erlaubnis, im Amt Kochenburg bei Unterkochen am Bohlrain hinter der Erlau nach Erz zu graben. 1557 verkauften sie sämtliche Eisenwerke, u.a. auch die Werke in Ober- und Unterkochen, an eine Gesellschaft, der auch Herzog Christoph von Württemberg als Mitgesellschafter angehörte. Die Erben der übrigen Gesellschafter verkauften ihre Erbpachtgerechtigkeit 1598 an Herzog Friedrich I. von Württemberg.

Am Weißen Kocher war im 16. Jh. ein größeres Eisenhammerwerk entstanden. 1551 erhielt ein gewisser Peter Vetzer von der Fürstpropstei Ellwangen die Erlaubnis, am Ursprung des Weißen Kochers neben einem Schmelzofen eine Hütte und ein Läuterfeuer herzustellen.

Da die Eisenwerke an Kocher und Brenz auf verschiedenen Herrschaftsgebieten lagen, gab es beim Transport des Eisenerzes und des verhütteten Eisens zahlreiche Zollprobleme. Aus diesem Grund veräußerte Herzog Friedrich I. die Eisenwerke von Ober- und Unterkochen im Jahr 1614 an die Fürstpropstei Ellwangen, die den Bergbau nun intensivierte.

1618 begann der Dreißigjährige Krieg. 1634, nach der Nördlinger Schlacht, wurde der Oberkochener Hochofen wegen der vielen Plünderungen und der Zerstörungen stillgelegt. Demgegenüber wurde 1645 in Unterkochen wieder ein neuer Schmelzofen gebaut, der allerdings 1668 nach Wasseralfingen verlegt wurde. Dort hat man die Schmelzöfen und Hüttenwerke konzentriert, nachdem dort die ergiebigsten Stuferzflöze lagen und der Transport des Erzes über weite Strecken nicht lohnte.

In der Nachfolge entstanden in Unterkochen mehrere Walz‑, Schneide- und Hammerwerke, die jedoch im Laufe der Zeit entweder geschlossen oder nach Wasseralfingen verlagert wurden. Noch heute gibt es aber eine Vielzahl Metall bearbeitender und verarbeitender Betriebe zwischen Brenz und Kocher, die letztendlich den Grundstock für die wachsende Industrialisierung an Kocher und Brenz, also auch in Unter- und Oberkochen, bildeten (3).

Die industrielle Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert

Während in Oberkochen die Metallbe- und ‑verarbeitung auch in den folgenden Jahrhunderten eine große Rolle spielte, wurde sie in Unterkochen durch die weit bedeutendere Papierindustrie abgelöst. Bereits 1613 gründete der damalige Fürstpropst Johann Christoph I. von Westerstetten eine Papiermühle am Weißen Kocher. Obwohl sie während des Dreißigjährigen Krieges mehrmals geplündert wurde, blieb sie bestehen und überdauerte die Kriegszeiten.

Nach der Säkularisation ging der gesamte Besitz der Fürstpropstei Ellwangen an den Herzog und späteren König von Württemberg. Später erhielten mehrere Unternehmer das Recht, die Papiermühle zu betreiben und dort Papier herzustellen. Später entstand daraus die Papierfabrik Unterkochen, die heute unter dem Namen Munksjö Paper GmbH firmiert.

Eine im Jahr 1878 gebaute Papier- und Zellstofffabrik, die an der Stelle der früheren Firma Gebr. Wöhr errichtet wurde, musste aus abwassertechnischen Gründen 1902 ihren Betrieb in Unterkochen wieder einstellen.

1872 erwirbt der Kaufmann Adolf Palm, 26 Jahre jung, in Neukochen eine Fabrik mit Wasserkraft. Das Werk zur Herstellung landwirtschaftlicher Eisenprodukte wird auf die Produktion von Papier aus Sekundärfasern (Altpapier und Ersatzstoffe) umgerüstet. Die Geschäftsidee des erfolgreichen Recyclings wird konsequent weiterentwickelt. Die Fa. Palm wird im Laufe der Jahrzehnte immer weiter ausgebaut und gehört heute zu den führenden Herstellern von Zeitungsdruck- und Wellpappenrohpapieren.

Unterkochen erlebte nach dem Zweiten Weltkrieg einen wirtschaftlichen Aufschwung. Neben den traditionellen Unternehmen siedelten sich weitere Firmen, wie z.B. die Firma Textilveredelung Lindenfarb, an. Neben Wasseralfingen und Oberkochen gehörte Unterkochen zu den wirtschaftsstärksten Gemeinden im damaligen Kreis Aalen. Anfang der 1970er Jahre setzte das Land Baden-Württemberg eine umfangreiche Kommunalreform samt Gebietsreform durch, in dessen Zuge Unterkochen nach einem Bürgerentscheid zur Stadt Aalen eingemeindet wurde. Heute ist Unterkochen ein Teilort von Aalen.

Oberkochen — ein Zentrum der Werkzeug herstellenden und der Photonikindustrie

In Oberkochen verlief die Entwicklung der vergangenen zwei Jahrhunderte anders. Hier entstanden aus zunächst handwerklichen Bohrermacherbetrieben moderne Werkzeugindustriebetriebe (4).

Christoph Jakob Bäuerle gründete 1860 eine eigene Werkstatt und bezeichnete sich fortan als »Bohrerfabrikant«. Anfang des 20. Jahrhunderts begannen seine Nachfahren mit der Produktion von Maschinenwerkzeugen für die Holzbearbeitung. 1929 kam die Präzisionszieherei von Gottlieb Günther dazu, und 1934 wurde eine eigene Gießerei errichtet. 1955 zählte die Fa. Bäuerle zu den Marktführern bei Holzbearbeitungsmaschinen in Deutschland und beschäftigte rund 1000 Mitarbeiter. 1974 musste das Unternehmen seine Produktion in Oberkochen infolge wirtschaftlicher Schwierigkeiten aufgeben.

1845 zog der Schwertschleifer Franz Friedrich Leitz von Esslingen am Neckar nach Oberkochen und ließ sich dort am sog. Ölweiher nieder, wo er eine Schleiferei betrieb. Sein Sohn, Albert Leitz, der bei Jakob Christoph Bäuerle gelernt hatte, gründete 1876 eine Bohrermacherwerkstatt. Auch er begann frühzeitig mit der Herstellung von Maschinenbohrern. Um die Jahrhundertwende beschäftigte das Unternehmen bereits 20 Mitarbeiter.

1912 legte Albert Leitz das Unternehmen in die Hände seiner beiden Söhne, Albert jun. und Fritz I.eitz. Der dritte Sohn, Emil Leitz, gründete 1921 die Vertriebsfirma Emil Leitz. Das Unternehmen Gebrüder Leitz entwickelte sich zu einem namhaften Werkzeugunternehmen und machte Oberkochen nach dem 1. Weltkrieg neben Schmalkalden und Remscheid zu einem Zentrum der Werkzeug herstellenden Industrie für die Holzbearbeitung.

1938 schied Fritz Leitz aus dem gemeinsamen Unternehmen aus und gründete ein eigenes Unternehmen, die Firma »Fritz Leitz Maschinen- und Apparatebau«. In diesem Unternehmen wurden bis Kriegsende Flugzeugteile hergestellt und ca. 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Nach dem Krieg wurde das Unternehmen eingestellt und die leeren Hallen 1946 an Mitarbeiter des Unternehmens Carl Zeiss aus Jena vermietet.

Das Werkzeugunternehmen Gebrüder Leitz erlebte nach dem Zweiten Weltkrieg einen enormen Aufschwung. Im Laufe der Zeit wurden weitere Produktionsstätten und Vertriebsgesellschaften zunächst im europäischen, dann im weltweiten Ausland gegründet. Hinzu kamen Firmenkäufe, um den Betrieb zu diversifizieren. 2008 gehörten die Unternehmen der Leitz-Gruppe zu den Marktführern bei Maschinenwerkzeugen für die Holz‑, Kunststoff- und Metallbearbeitung und beschäftigten weltweit ca. 7000 Mitarbeiter. Im Jahr 2009 wurden die Unternehmen der Leitz-Gruppe im Zuge einer Realteilung zwischen den beiden Hauptgesellschaftern und Familienstämmen Leitz und Bengel aufgeteilt.

Ein weiteres traditionsreiches Werkzeugunternehmen ist die Fa. Jakob Schmid. Jakob Schmid übernahm die Werkstatt von Jakob Bäuerle in der Katzenbachstraße und gründete 1882 eine eigene Bohrermacherwerkstatt. Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Produktion industrialisiert, und das Unternehmen überdauerte Weltwirtschaftskrise und zwei Weltkriege erfolgreich. 1928 wurde eine neue Fabrik in der Dreißentalstraße errichtet, und 1973 folgte ein Zweigbetrieb in Elchingen bei Neresheim. In Oberkochen und Elchingen sind heute über 200 Mitarbeiter mit der Herstellung hochwertiger Werkzeuge für die Holz- und Kunststoffbearbeitung beschäftigt.

Die Firma Wilhelm Grupp Oberkochen (WIGO) wurde 1890 von Wilhelm Grupp gegründet. Auch er fertigte zunächst sog. Handbohrer, stellte aber später die Produktion ebenfalls auf Maschinenwerkzeuge um. 1937 beschäftigte das Unternehmen bereits 120 Mitarbeiter, 1957 schon 720. In diesem Jahr ist die Fa. WIGO größter Hersteller von Werkzeugen und Spezialmaschinen. Wie die Fa. Bäuerle musste auch die Fa. WIGO infolge wirtschaftlicher Schwierigkeiten 1984 die Produktion einstellen.

Der fünfte im Bunde der Männer, die die Industrialisierung Oberkochens einleiteten, war August Oppold. Auch er erlernte bei Jakob Christoph Bäuerle das Bohrermacherhandwerk und gründete 1896 seine erste Werkstatt für Handbohrer. 1912 stellte die Fa. Oppold ebenfalls auf Maschinenwerkzeuge um. 1934 wurden 30 Mitarbeiter beschäftigt. 1939 übernahm Ludwin Oppold den elterlichen Betrieb und spezialisierte ihn auf rückschlagarme Sicherheitsfräswerkzeuge. Leider überstand auch dieses Unternehmen den harten Wettbewerb durch ausländische Unternehmen und den Strukturwandel in der Werkzeugindustrie nicht und konnte nicht mehr als Familienbetrieb weitergeführt werden. Das Nachfolgeunternehmen, die Fa. Oppold Systems GmbH beschäftigt aber noch immer rund 30 Mitarbeiter in Oberkochen.

Anfang des 20. Jahrhunderts folgten weitere bedeutende Unternehmensgründungen in Oberkochen, so z.B. der Fa. Karl Wannenwetsch Oberkochen — KWO GmbH — ebenfalls ein Werkzeugunternehmen. Die Firma wurde vor rund 20 Jahren vom Wettbewerber, der Fa. Leitz, übernommen und wird mittlerweile am Standort in Neresheim fortgeführt.

1952 folgte die Werkzeugfirma Karl Gold, die ebenfalls Maschinenwerkzeuge für die Holzbearbeitung herstellt. 1978 wurde eine moderne Fertigungsstätte in Oberkochen errichtet, in der aktuell rund 40 Mitarbeiter beschäftigt sind.

1906 gründete Karl Walter aus Aalen ein Kaltwalzwerk in der Schwörz in Oberkochen.

Aufgrund der Turbulenzen während der Weltwirtschaftskrise veräußerte er den Betrieb 1928 an die in Völklingen ansässigen Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke. Das Kaltwalzwerk in Oberkochen ist das einzige seiner Art in Süddeutschland. Seit wenigen Jahren gehört es zur Unternehmensgruppe C.D. Wälzholz in Hagen (Nordrhein Westfalen) und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter am Standort in Oberkochen.

Das Unternehmen Carl Zeiss

Große Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung Oberkochens nach dem Zweiten Weltkrieg hatte das Unternehmen Carl Zeiss. Beim Potsdamer Abkommen hatten sich die Alliierten auf die Einrichtung sog. Besatzungszonen geeinigt. U.a. sollte Thüringen an die sowjetische Besatzungszone gehen, war aber von amerikanischen Verbänden besetzt. Vor ihrem Abzug erließen sie im Juni 1945 einen Befehl, wonach die Geschäftsleitung und 82 hochrangige Wissenschaftler des Unternehmens Carl Zeiss in Jena die Stadt zu verlassen hatten. Von Jena aus wurden sie per Militärtransport in die amerikanische Besatzungszone, zunächst nach Heidenheim, gebracht. Auch 41 Führungskräfte des zur Carl Zeiss-Stiftung gehörenden Unternehmens Schott Glaswerke in Jena erhielten diesen Befehl.

Die Amerikaner transportierten aber nicht nur »the brain«, wie sie die Wissenschaftler nannten, in den Westen, sondern auch rund 360.000 Zeichnungen und Pläne, die Frucht jahrzehntelanger wissenschaftlicher Arbeit. Zeichnungen und Pläne tauchten übrigens niemals wieder auf; sie wurden in die USA gebracht, wo sich ihre Spur verliert (5).

Die Wissenschaftler, die nunmehr in Heidenheim angelangt waren, versuchten, das Werk fortzuführen. Zu diesem Zweck mieteten sie die nach dem Krieg leer stehenden Räume des ehemaligen kriegswichtigen Betriebs Fritz Leitz. Ohne Maschinen und Werkzeuge, nur mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung ausgestattet, gründeten die Mitarbeiter des ehemaligen Unternehmens Carl Zeiss am 04. Oktober 1946 die Fa. Opton Optische Werke GmbH in Oberkochen. Übrigens wurde das Glaswerk Schott in Mainz erst 1952 wieder in Betrieb genommen. 1954 wurde die Carl Zeiss-Stiftung wieder errichtet, die noch heute ihren Sitz in Heidenheim hat und bis zur Ausgründung des Unternehmens Carl Zeiss in eine Aktiengesellschaft im Jahr 2004 Unternehmensträgerstiftung war (6).

Das Unternehmen Carl Zeiss hat in den vergangenen Jahrzehnten Höhen und Tiefen erlebt. Die erste große Krise war die sog. Kamerakrise Anfang der 1970er Jahre. Damals versuchte das Unternehmen, alle namhaften Kamerahersteller aufzukaufen oder auf andere Weise zu übernehmen. Hierfür mussten riesige Investitionen gestemmt werden. Kurze Zeit später drängten japanische Hersteller mit ihren Produkten auf den Weltmarkt, so dass sich die Kameraherstellung in Deutschland und Europa nicht mehr lohnte. Das Unternehmen Carl Zeiss erlitt damals immense Verluste.

Anfang/Mitte der 1990er Jahre geriet das Unternehmen erneut in eine existenzielle Krise. Diese war u.a. nach der deutschen Wiedervereinigung durch die Übernahme des ehemaligen DDR-Pendants, des VEB Carl Zeiss Jena, entstanden. Zwar gewährte die für die Abwicklung der ehemaligen DDR-Betriebe zuständige Treuhand des Bundes hohe Zuschüsse, dennoch entstanden nach der Übernahme des VEB Carl Zeiss Jena riesige Verluste, die Carl Zeiss zu tragen hatte. Diese Krise führte 1994 beinahe zur Schließung des Unternehmens, was aber u.a. dank des Stiftungsverbunds mit den Schott Glaswerken verhindert werden konnte.

Durch den Aufbau neuer Geschäftsfelder, u.a. in der Halbleitertechnologie, erholte sich das Unternehmen Carl Zeiss rasch. 2001 wurde der ehemalige Geschäftsbereich »Halbleitertechnik« als eigenständiges Tochterunternehmen der heutigen Carl Zeiss SMT GmbH ausgegliedert. Gleichzeitig wurde in Oberkochen mit dem Bau des weltweit modernsten Werks für Lithografiesysteme zur Mikrochipproduktion begonnen, das im Oktober 2004 eingeweiht wurde. Mittlerweile werden dort rund 1500 Mitarbeiter beschäftigt.

Im Jahr 2011 wurde mit der Erweiterung der Carl Zeiss SMT GmbH und dem Bau eines neuen Werks für Medizintechnik im interkommunalen Gewerbegebiet Oberkochen-Königsbronn begonnen. 2012 soll ein Logistikzentrum am Standort Oberkochen folgen.

Die Carl Zeiss-Stiftung als Unternehmensträgerstiftung wurde 2004 insoweit verändert, als sie nicht mehr unmittelbarer Unternehmensträger ist, sondern nur noch eine Funktion als sog. Holding hat. Die ehemaligen Stiftungsunternehmen Carl Zeiss und Schott Glaswerke wurden ausgegliedert und als Aktiengesellschaften weitergeführt.

Heute beschäftigt die Carl Zeiss-Gruppe weltweit rund 24.000 Mitarbeiter, davon allein in Oberkochen rund 5000. Der Konzernumsatz betrug im Jahr 2011 rund 4,23 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Unternehmen auf den Gebieten der Optik und Optoelektronik. Zugleich ist sie einer der größten Arbeitgeber in der Region Ostwürttemberg.

Schlussbetrachtung

Der kleine Ort Oberkochen wurde schon in der Vergangenheit von der europäischen Geschichte und dem »Hauch« großer geschichtlicher Ereignisse berührt. Die Entwicklung Oberkochens hing stets mit den bedeutenden politischen, gesellschaftlichen oder religiösen Veränderungen in der Welt zusammen. Seien es die Besiedelung in der Bronzezeit, die unmittelbaren Folgen der Reformation oder des Dreißigjährigen Kriegs, die Anfänge der Eisenerzgewinnung und ‑verhüttung, der frühe Beginn der Industrialisierung in Europa u.v.a.m.. Das gilt heute noch immer, denn aufgrund seiner besonderen Wirtschafts- und Unternehmensstruktur hängen die Entwicklung und letztendlich auch die Existenz Oberkochens unmittelbar von den Ereignissen in der Welt ab. So sind politische Ereignisse in der arabischen Welt genauso spürbar wie die wirtschaftliche Entwicklung in den USA, China oder sonst wo auf unserem Globus.

Die Geschichte Ober- und Unterkochens zeigt auch, dass das heutige Gepräge im Grunde über viele Jahrhunderte entstanden ist und noch heute auf die frühen Ursprünge der Eisenerzgewinnung und Metallbearbeitung zurückgeht. Nichts bleibt aber wie es ist, und so sehen Gemeinderat und Bürgermeister es als eine ihrer vordringlichsten Aufgaben an, den ständigen und immer schneller werdenden Wandel konstruktiv zu begleiten und die Strukturen, die nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die gesellschaftliche Grundlage bilden, zu festigen und zu erweitern.

Oberkochen ist heute mit rund 7900 Einwohnern zwar eine kleine Stadt, aber ein großer und wichtiger Wirtschaftsstandort in der Region Ostwürttemberg, der durchaus nationale und internationale Bedeutung hat. Die Stadt erlebte in den vergangenen 20 Jahren, wie seine Unternehmen, Höhen und Tiefen. Beide — Unternehmen und Stadt — haben sich jedoch positiv entwickelt und sind aus den vergangenen Krisen gestärkt hervorgegangen.

Heute zählt Oberkochen auch zu den steuerstärksten Städten in der Region Ostwürttemberg mit einer attraktiven Infrastruktur, vor allem bei Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, die als beispielhaft für das gesamte Land Baden-Württemberg gelten. Wollen wir hoffen und alles dafür tun, dass dieser erfolgreiche Weg fortgesetzt werden kann.

- Georg Stubenvoll: »Der Eisenerzbergbau« in: »Albuch — Härtsfeld — Ries«, Schwäbischer Albverein e.V. (Hrsg.), Stuttgart 1979, 2. Aufl. 1988, S. 42

- Georg Stubenvoll: »Der Eisenerzbergbau« in: »Albuch — Härtsfeld — Ries«, Schwäbischer Albverein e.V. (Hrsg.), Stuttgart 1979, 2. Aufl. 1988, S. 42

- Hans Meinzinger: »Handwerk und Industrie« » in: »Unterkochen«, Kulturgemeinde Unterkochen (Hrsg.), Stuttgart — Aalen 1989, S. 227 ff.

- Siehe hierzu ausführlich: Marika Kämmerer und Dr. Joachim Kämmerer: »Vom Dorf zur Industriegemeinde« in: »Oberkochen — Geschichte, Landschaft, Alltag«, Oberkochen 1986, S. 129 ff.

- Zur Nachkriegsgeschichte der Fa. Carl Zeiss siehe: Armin Hermann: Nur der Name war geblieben. Die abenteuerliche Geschichte der Firma Carl Zeiss, Stuttgart, 1989

- Armin Hermann: Und trotzdem Brüder. Die deutsch-deutsche Geschichte der Firma Carl Zeiss. München, 2002