Die Kocherburg und die Herren von Kochen

Erste Hinweise auf die Ritter von Kochen gibt es im bereits im frühen 12. Jahrhundert (3). In der Schmähschrift (4) eines unbekannten Mönchs des Ellwanger Klosters ist 1136 die Rede von einem Rapoto von Kochen. 1147 treten die Brüder Rudolf und Rodeger von Kochen urkundlich hervor. Die Kocherburg geht auf die Grafen von Dillingen zurück, die im 12. Jahrhundert umfangreiche Besitzungen auf dem Härtsfeld hatten. Nach ihrem Aussterben 1258 beanspruchten die Grafen Oettingen weite Teile des Territoriums. Zudem betrauten sie mit der Verwaltung der Kocherburg die Herren von Ahelfingen, die somit Lehensleute der Grafen von Oettingen waren. 1317 vertauschte Konrad Konrad I. von Ahelfingen Burg und Dorf Unterkochen an die Abtei Ellwangen. Die Kocherburg wurde damit Sitz des Amtmanns bzw. des jeweiligen fürstpröpstlichen Vogts, der den Bezirk »Kocherburg« des Klosterterritoriums verwaltete, bis es 1802 im Zuge der Säkularisierung (5) an Württemberg fiel.

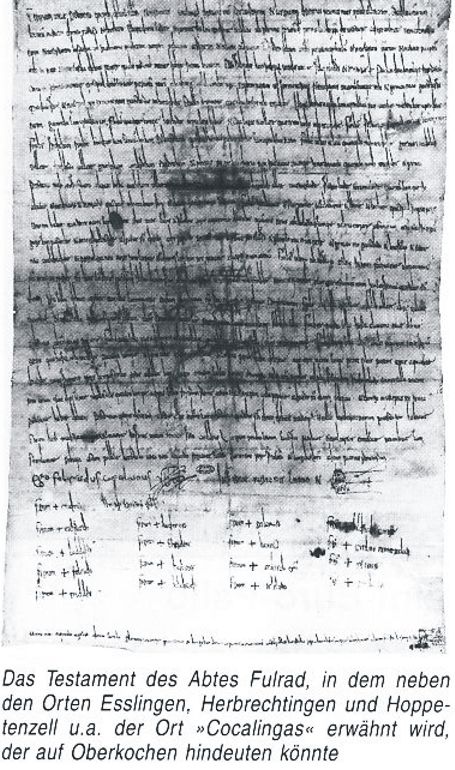

Fulrad gehörte dem fränkischen Hochadel an und wurde später Abt des bedeutenden Klosters St. Denys. Auf seine Initiative wurden u.a. die Klöster in Esslingen und Schwäbisch Gmünd gegründet. Seinen großen Eigenbesitz in Schwaben, im Elsaß, aber auch in Rom vermachte er später testamentarisch dem Kloster St. Denys in Paris.

Gemeinhin wird aber davon ausgegangen, dass der Ort »Cochon« um 1136 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die Bezeichnung »Cochon« bezieht sich hierbei auf den Hauptort, das heutige Unterkochen. Also müsste Unterkochen im Jahr 2011 sein 875-jähriges Bestehen feiern.

Oberkochen selbst tritt als eigenständiger Ort erst später in Erscheinung. Prof. Dr. Christhard Schrenk wies im Jahr 1985 anhand einer von ihm aufgefundenen Urkunde aus einem Lagerbuch (Güter- und Abgabenverzeichnis) des Klosters und späteren Fürstpropstei Elbwangen die erste urkundliche Erwähnung Oberkochens im Jahr 1337 nach (1). Dies galt bis vor kurzem als die früheste urkundliche Erwähnung des Ortes Oberkochen.

Der mittlerweile verstorbene Ellwanger Historiker Hubert Häfele fand jedoch bei seinen Nachforschungen im fürstpröpstlichen Archiv weitere Urkunden, die sich u.a. auf einen Verkauf mehrerer Wälder und landwirtschaftlicher Grundstücke im heutigen Gewann Zwerenberg beziehen. In einer dieser Urkunden aus dem Jahr 1335, also zwei Jahre früher als bisher angenommen, wird der Ort »Oberkochen« bereits dezidiert erwähnt, so dass die Heimatgeschichtsforschung etwas umgeschrieben werden muss und die Stadt Oberkochen nun bereits im Jahr 2010 ihr 675-jähriges Bestehen feiern konnte (2).

Die Kocherburg und die Herren von Kochen

Erste Hinweise auf die Ritter von Kochen gibt es im bereits im frühen 12. Jahrhundert (3). In der Schmähschrift (4) eines unbekannten Mönchs des Ellwanger Klosters ist 1136 die Rede von einem Rapoto von Kochen. 1147 treten die Brüder Rudolf und Rodeger von Kochen urkundlich hervor. Die Kocherburg geht auf die Grafen von Dillingen zurück, die im 12. Jahrhundert umfangreiche Besitzungen auf dem Härtsfeld hatten. Nach ihrem Aussterben 1258 beanspruchten die Grafen Oettingen weite Teile des Territoriums. Zudem betrauten sie mit der Verwaltung der Kocherburg die Herren von Ahelfingen, die somit Lehensleute der Grafen von Oettingen waren. 1317 vertauschte Konrad Konrad I. von Ahelfingen Burg und Dorf Unterkochen an die Abtei Ellwangen. Die Kocherburg wurde damit Sitz des Amtmanns bzw. des jeweiligen fürstpröpstlichen Vogts, der den Bezirk »Kocherburg« des Klosterterritoriums verwaltete, bis es 1802 im Zuge der Säkularisierung (5) an Württemberg fiel.

Die Ritter von Kochen selbst sind mit dem Ausklang der Naturalwirtschaft und der Einführung der Geldwirtschaft allmählich verarmt. Sie sind schließlich in die umliegenden Städte gezogen und »verbürgen«. Konrad von Kochen war 1430 Bürger in Aalen, Michel, sein Sohn und Erbe, war Bürger zu Gmünd (6).

Die Kocherburg selbst wurde im 30-jährigen Krieg, wenige Jahre nach ihrer Erneuerung im Jahr 1645, von schwedischen Truppen zerstört und geschleift.

Die Kocherburg und die Herren von Kochen hatten nicht nur für Unterkochen, sondern auch für Oberkochen eine große Bedeutung. Hierzu muss man die weitere Geschichte der Kocherburg und ihrer Herren betrachten.

1240 vermachte der Grundherr von Kochen, Graf Hartmann von Dillingen, zu seinem Seelenheil einen Teil Kochens dem Benediktinerkloster Ellwangen. Seine Schwester Willibirg jedoch brachte 1258 den ihr nachgelassenen Teil Kochens durch Heirat Ulrichs von Helfenstein in die Familie der Helfensteiner der Blaubeurer Linie ein.

1303 gab es einen merkwürdigen Ringtausch: Ulrich von Helfenstein verkaufte sein Gut Herwartstein (Königsbronn), und damit einen Teil Kochens, an König Albrecht I., dem Sohn Rudolfs von Habsburg. Dieser wiederum überließ den Besitz — ebenfalls des Seelenheils wegen — dem Kloster Salem mit der Auflage, zu »Springen« (Königsbronn) ein Zisterzienserkloster zu gründen und auszustatten. Der nicht ellwangische Teil Kochens wurde diesem Kloster bis 1358 einverleibt (7).

Die Teilung Kochens und Oberkochens

Damit war — und das ist wesentlich — nicht nur die Teilung Kochens, sondern insbesondere die Teilung Oberkochens vollzogen, das in den darauf folgenden Jahrhunderten zwei Herrschaften unterstellt war und ihre Schicksale wie die eigenen teilte. 1448 kommt die Helfensteinische Herrschaft Heidenheim samt dem Kloster Königsbronn zu Württemberg und 1450 zu Bayern. Im Jahr 1504 kaufte es dann Herzog Ulrich von Württemberg — dieses Mal endgültig — wieder zurück. Damit gehörte seinerzeit ein Drittel von Oberkochen zum Kloster Königsbronn und damit zum Haus Württemberg, während rund zwei Drittel zum Kloster Ellwangen gehörten.

Doch nicht nur der königsbronn-württembergische Teil Oberkochens erlebte damals eine bewegte Geschichte, sondern auch der ellwangische Teil. Im Gefüge des Klosters gab es deutliche Risse: Abt und Konvent spalteten sich auf, und schließlich verkam das Kloster Ellwangen zur »Versorgungsanstalt« für nachgeborene Mitglieder der adeligen Familien in der Umgebung (8).

Die Pest in den Jahren 1438 und 1439 sowie die Brandkatastrophe von 1443, bei der das Kloster Ellwangen mit Ausnahme der Klosterkirche bis auf die Grundmauern niederbrannte, taten ein Übriges.

Nachdem alle Reformversuche gescheitert waren, wandelte der Kardinalbischof von Augsburg das Kloster 1460 in ein weltliches Chorherrenstift unter der Leitung eines Fürstpropstes um.

Die Reformation

Mit seinen 95 Thesen, die Martin Luther am 31. Oktober 1517 an der Schlosskirche zu Wittenberg anschlug, läutete er ein Schisma, also die Spaltung der Kirche, im damaligen deutschen Reich und darüber hinaus ein.

Während Luther ein theologisches Problem lösen wollte, nutzten viele Reichsfürsten die Reformation, um einige ihrer politischen Probleme mit Kaiser und Papst zu lösen. Sie fanden mit Hilfe der Reformation eine theologische Begründung, um ihre Abgabenlast gegenüber dem Papst reduzieren zu können. Deshalb konvertierten einige deutsche Landesfürsten zum Protestantismus, u.a. auch in Württemberg.

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts kam es zu verschiedenen Kriegen zwischen Katholiken und Protestanten innerhalb des Reiches, die als Schmalkaldische Kriege bezeichnet werden. Im Zuge dieser Kriege wurde übrigens auch das Kloster Königsbronn durch die Truppen des Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach, Albrecht Alcibiades, 1552 niedergebrannt und dem Erdboden gleichgemacht.

Im damaligen Deutschen Reich wurden diese Kriege 1555 mit dem Augsburger Religionsfrieden beendet. Dabei lief es auf die Lösung »cuius regio, eins religio« hinaus, was soviel bedeutet wie »wessen Land, dessen Glaube«. Das heißt, der jeweilige Fürst bzw. in den Reichsstädten der Magistrat bestimmte die Konfession des Landes und seiner Bürger.

Das Kloster Königsbronn wurde 1553 von Herzog Ulrich von Württemberg aufgehoben und von den katholischen Mönchen verlassen. 1559 wurde eine evangelische Klosterschule eingerichtet, die aber nur bis 1595 Bestand hatte. Durch das Restitutionsedikt von 1629 sollte Königsbronn wieder katholisch werden, was aber auf den Widerstand der Bevölkerung stieß. Nach dem Dreißigjährigen Krieg 1648 wurde Königsbronn endgültig württembergisch und evangelisch, es war jedoch von 1648 bis 1806 Sitz eines evangelischen Abts.

Die Teilung Kochens, insbesondere von Oberkochen, nach der Reformation war nun vollständig. Ein Teil Oberkochens unterstand der Herrschaft des Klosters Königsbronn und damit Württembergs, ein anderer Teil gehörte zum Machtbereich der Fürstpropstei Ellwangen. Nicht genug folgte der politischen Trennung auch eine konfessionelle, d.h. es gab einen katholischen und einen evangelischen Teil Oberkochens, und beide Teile waren durch eine Grenze, den Zollbach, einem Teil des heutigen Katzenbachs, voneinander getrennt.

Erwähnt sei an dieser Stelle, dass bereits im Jahr 1583 eine evangelische Kirche in Oberkochen gebaut wurde, und die evangelische Kirchengemeinde somit im Jahr 2008 ihr 425-jähriges Jubiläum feierte (9).

Die Trennung war vollkommen, als Anfang des 17. Jh. eine württembergische Zollstation mitten in Oberkochen errichtet wurde. Die katholischen, also nicht württembergischen Oberkochener, konnten zwar ihren Eigenbedarf zollfrei einführen, alle Ausfuhren waren aber zollpflichtig (10). Bemerkenswert ist auch, dass es vom 18. Jh. bis zur Säkularisierung 1803 stets zwei Schultheißen in Oberkochen gab, nämlich einen katholischen und einen evangelischen (11).

Die Reformation und die darauf folgende Teilung Oberkochens in einen katholischen und einen evangelischen Ortsteil hinterließ offenbar auch Spuren im zwischenmenschlichen Bereich.

Diese müssen so gravierend gewesen sein, dass bereits 1562 eine erste gemeinsame Dorfordnung erlassen wurde, der wenige Jahre später 1578 eine zweite folgte (12).

Doch offenbar blieb die erhoffte Wirkung dieser strengen Dorfordnungen aus, denn immer wieder gab es Streitigkeiten im Zusammenleben evangelischer und katholischer Oberkochener. Nach vielen Verhandlungen zwischen der Fürstpropstei Ellwangen und dem Haus Württemberg kam 1749 ein Vertrag zustande, der als Aalener Protokoll in die Orts- und Landesgeschichte eingegangen ist (13÷14).

Die Trennung dauerte bis 1803. Das Herzogtum Württemberg wurde von napoleonischen Truppen erobert. Nach dem sog. Reichsdeputationshauptschluss wurden die kirchlichen Herrschaftsgebiete aufgelöst und in Württemberg größtenteils dem Landesfürsten, dem Herzog von Württemberg, der 1806 zum König erhoben wurde, zugeschlagen. In diesem Zuge wurde auch die Fürstpropstei Ellwangen aufgelöst und die Herrschaft der Fürstpröpste beendet.

Damit wurde auch die Trennung Oberkochens in einen katholischen und in einen evangelischen Teil aufgehoben. Trotzdem gab es auch später immer wieder »Reibungen« zwischen den Bürgern beider Konfessionen (15).

- Prof. Dr. Christhard Schrenk: »Geschichte im Überblick« in: »Oberkochen — Geschichte, Landschaft, Alltag«, Oberkochen 1986, S. 10 ff.

- Dietrich Bantel: »Oberkochen ist 2 Jahre älter«, Bericht Nr. 540 des Heimatvereins Oberkochen in: Amtsblatt »Bürger und Gemeinde« der Stadt Oberkochen, Nr. 45, 2008, S. 869 f.

- Hugo Theurer: »Geschichte von Dorf und Burg« in: »Unterkochen«, Kulturgemeinde Unterkochen (Hrsg.), Stuttgart — Aalen 1989, 5. 90

- In der Schmähschrift geht es um die ungerechtfertigte Herausgabe mehrerer Lehen durch Abt Helmerich von Ellwangen.

- Reichsdeputationshauptschluss unter Napoleon Bonaparte

- Hugo Theurer: »Geschichte von Dorf und Burg« in: »Unterkochen«, Kulturgemeinde Unterkochen (Hrsg.), Stuttgart — Aalen 1989, S. 91

- Siehe hierzu Rudolf Heitele: »Geschichte der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Oberkochen« in: »Oberkochen — Geschichte, Landschaft, Alltag«, Oberkochen 1986, S. 40 ff.

- Rudolf Heitele: »Geschichte der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Oberkochen« in: »Oberkochen — Geschichte, Landschaft, Alltag«, Oberkochen 1986, 5. 44

- Christhard Schrenk: »400 Jahre Evangelische Kirchengemeinde in Oberkochen«, Aalen 1983, S. 7 ff.

- Rudolf Heitele: »Geschichte der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Oberkochen« in: »Oberkochen — Geschichte, Landschaft, Alltag«, Oberkochen 1986, S. 48

- Königlich Statistisch-topografisches Bureau (Hrsg.): Beschreibung des Oberamts Aalen, Stuttgart, Neuausgabe 1962, S. 296

- Eine Beschreibung der Verkündung findet sich in: Rudolf Heitele: »Geschichte der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Oberkochen« in: »Oberkochen — Geschichte, Landschaft, Alltag«, Oberkochen 1986, S. 47

- Ein Auszug der wichtigsten Bestimmungen des Aalener Protokolls von 1749 findet sich in: Königlich Statistisch-topografisches Bureau (Hrsg.): Beschreibung des Oberamts Aalen, Stuttgart, Neuausgabe 1962, S. 296 f.

- Siehe hierzu insbesondere Volkmar Schrenk: »250 Jahre Aalener Protokoll«, Berichte Nm. 359 bis 364 des Heimatvereins Oberkochen in: Amtsblatt »Bürger und Gemeinde« der Stadt Oberkochen 2000, Nr. 3, S. 43, Nr. 4, 5. 69, Nr. 5, S. 88, Nr. 6, S. 113, Nr. 7, S. 132, Nr. 8, S. 155

- Es wird überliefert, dass katholische und evangelische Bürger sich bis in die Neuzeit des 20. Jh. gegenseitig provoziert haben, indem die Katholiken am Karfreitag, dem höchsten evangelischen Feiertag, ihre Häuser frisch gekalkt haben, und die Evangelischen an Fronleichnam, einem hohen katholischen Feiertag, Wäsche gewaschen und vor dem Haus aufgehängt haben.