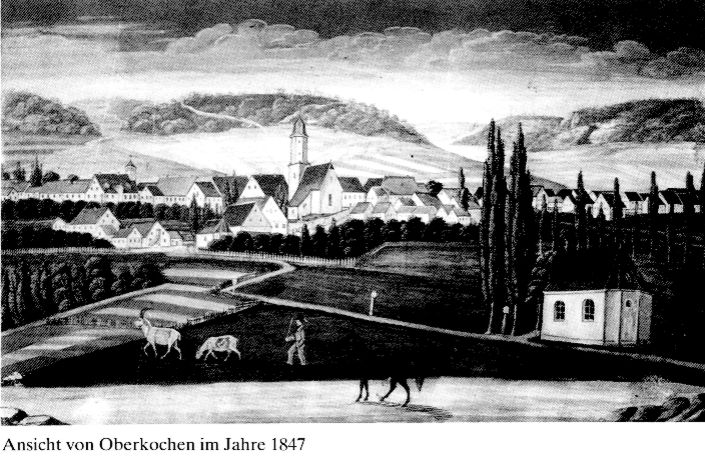

Oberkochen 1847

Betrachten wir die Ansicht des Dorfes Oberkochen aus dem Jahre 1847, so ist es zunächst die zeitliche Distanz, die uns beeindruckt. 140 Jahre, gewiß, und doch sind das gerade nur vier Generationen.

Versuchen wir aber, uns das Leben so vorzustellen, wie es 1847 war, so kommen wir zu einem Bild, das zeitlich viel weiter entrückt ist, dem Mittelalter näher als unserer Gegenwart. Denn noch immer trennen die gleichen unermeßlichen Distanzen Oberkochen von der Welt, wie, sagen wir einmal, zur Zeit der Staufer, weil sie immer noch mit den gleichen Mitteln überwunden werden müssen: zu Fuß, mit Pferd und Wagen. Sicher ist es nur eine verschwindende Minderheit der Oberkochener, die seinerzeit je den Umkreis des Dorfes verlassen und eine einigermaßen gesicherte Vorstellung von der Welt, von König und Königreich Württemberg und Vaterland überhaupt gewinnen konnten. Noch immer ist ihr Hauptgeschäft das, was es auch schon tausend und mehr Jahre zuvor war, die Landwirtschaft. Sie ist 1847 noch nicht weit über mittelalterliche Methoden hinausgekommen. Noch immer werden die Felder nach der Dreifelderwirtschaft bestellt, bei der ein Drittel des Bodens ungenützt und brach liegenbleiben muß, damit er regenerieren kann. Heute ein unvorstellbarer Gedanke. 1847 zahlten die Bauern immer noch den großen und den kleinen Zehnten. Und da gab es auch noch Spuren der altgermanischen Allmende: Jedes Jahr im Februar wurden die Hirten gedungen, die das Vieh auf die gemeinsamen Weiden trieben, einer für Ochsen und Kühe, einer für die Rösser, einer für das »Schmalvieh« und einer als Gäns- und Geißhirt.

Dies, zusammen mit der Zerstückelung des Grundes, der ungünstigen klimatischen Bedingungen und der lehmigen Schwere der Böden — gewöhnlich mußten drei Pferde vor den Pflug gespannt werden — macht es durchaus verständlich, daß es die Oberkochener Bauern nur zu »mittlerem Wohlstande« bringen konnten. Damit ist das soziale Gefälle erstaunlich gering ausgeprägt. Natürlich gab es auch die Ärmeren, die Taglöhner. Die versuchten sich und ihre meist recht zahlreiche Nachkommenschaft mit allerlei Aktivitäten, mit Beeren- und Salatsammeln und Latwergenherstellung über Wasser zu halten.

Wollte dies der unbekannte Künstler darstellen, wenn er im Vordergrund seines Bildes die Geißen, die »Kuh des kleinen Mannes«, neben das prächtige Pferd stellte? Die relativ geringen sozialen Unterschiede resultieren aber noch mehr aus einem ungewöhnlich hohen Arbeitsplatzangebot. Bei einer Gesamtbevölkerung von 1201 Einwohnern gab es 1847 nicht weniger als 60 Handwerksmeister. Der hervorragende Töpferlehm am Zahnberg ermöglichte eine bedeutende Geschirrproduktion, die auch ins Ausland exportiert wurde, nach Bayern und sogar nach Baden. Außerdem beschäftigte das Hüttenwerk in Königsbronn Oberkochener Bergleute, Waldarbeiter und durch den hohen Holzkohlebedarf auch viele Köhler. Selbst die Bauern konnten durch Spanndienste für das Hüttenwerk dazu verdienen. Ganz klar: So sehr die Oberkochener 1847 auch dem Alten verhaftet gewesen sein mögen — die große Geschichte sparte sie nicht aus. Etwas von der großen geistigen, politischen und technischen Bewegung, die vom Wiener Kongreß zur Revolution von 1848 und von der Postkutsche zur Eisenbahn führte, war 1847 auch in Oberkochen zu spüren. Gerade durch die Kunde von der Eisenbahn, von der man gehört hatte — da war doch der Oberkochener Bergmann Georg Schumacher beim Eisenbahnbau in Kirchheim verunglückt —, die es also gab und die vielleicht eines Tages auch durch das Kochertal dampfen wird, setzte sich ein neuer Gedanke fest: Fortschritt.

Zwei Männer möchte ich in diesem Zusammenhang besonders erwähnen. Die neuen Ideen von nationaler Einheit und demokratischer Freiheit müssen bei dem Oberkochener Pfarrer Carl Wilhelm Desaller auf besonders fruchtbaren Boden gefallen sein. »Die Völker Deutschlands hoffen auf die Befreiung von ihrem Joche«, schrieb er in die Pfarrchronik und apostrophierte sich selbst als »Linker«, als Demokrat also. Ein ungewöhnlicher Mann, der die geistigen Strömungen seiner Zeit erfaßte und sich leidenschaftlich engagierte. Zweimal wurde er zum Abgeordneten des Bezirks Neresheim gewählt. Gleichzeitig war er auch »Redakteur« des »Amts- und Intelligenzblatts« des Oberamtes Neresheim.

Beide Funktionen brachten ihn offenbar in Konflikt mit dem bischöflichen Ordinariat in Rottenburg. Zunächst gab es allerdings dort nach dem Tode des ersten Bischofs von Rottenburg, Dr. Johann Baptist von Keller, im Jahre 1845 eine zweijährige Vakanz, in der man die Zügel sicher etwas schleifen ließ. Mit der Wahl des aristokratischen Dr. Joseph von Lipp am 14. Juni 1847 und seiner Konsekrierung am 12. März 1848 wuchs der Druck auf aufmüpfige Pfarrer. Jedenfalls mußte Pfarrer Desaller seinen Redakteursposten aufgeben. Das Leben dieses Mannes wäre sicher einer näheren Untersuchung wert, wissen wir doch zum Beispiel, daß zu seinen Bekannten auch der französische Kaiser Napoleon III. gehörte.

Entsprechend der Forderung der 48er-Revolutionäre nach Volksbewaffnung zum Schutz der Freiheit formierte sich auch in Oberkochen eine Bürgerwehr. Die Geschichte meinte es jedoch gut mit den Oberkochener Freiheitskämpfern: So schnell zerrann der demokratische Traum, daß sie nicht beim Wort genommen wurden.

»Die Versprechungen wurden nicht gehalten« — so beschließt Pfarrer Desaller dieses Kapitel der deutschen Geschichte.

Zur gleichen Zeit begab sich der Handwerksgeselle Jakob Christoph Bäuerle nach seinen Lehrjahren auf die Wanderschaft. Er wird wenige Jahre später zurückkehren mit einer Idee, die für Oberkochen von großer Bedeutung werden sollte, der maschinellen Herstellung von Holzbearbeitungswerkzeugen. 1860 wird er dann in dem Gebäude neben dem »Lamm« seinen Betrieb gründen, die Keimzelle der späteren Industrialisierung in Oberkochen.

Im übrigen war 1847 kein gutes Jahr. »Große Theuerung« steht in der Pfarrchronik. Mißernten und eine tiefgreifende Handels- und Wirtschaftskrise in den meisten deutschen und europäischen Staaten trieben die Preise in die Höhe. Und das Jahr zuvor war noch so gut gewesen. »Gute Früchte« wuchsen in Oberkochen und vor allem »ein vortrefflicher Wein« — was immer man damals darunter verstanden haben mag. Immer wieder hatten sich die beiden »Collegien« der Bürgervertretung, nämlich Gemeinderat und Bürgerausschuß, mit den Auswirkungen der Not zu befassen. Gemeindebedienstete kamen mit ihrer Entlohnung nicht mehr zurecht. So mußte etwa dem Waldhüter zu seinen zwölf Gulden Jahresverdienst für das Teuerungsjahr ein »Gratial« von sieben Gulden gewährt werden. Der Taglöhner Joachim H., durch die Krankheit seiner Frau in Not geraten, erbat sich eine Zuwendung aus der Gemeindekasse, um nicht »samt seinem Weibe und seinen Kindern Hungers zu sterben«. Er erhielt schließlich 8 Kreuzer aus der Gemeindekasse, allerdings nicht ohne die Mahnung, »er solle sich mehr der Arbeit unterziehen, weil er, wie es der ganzen Gemeinde bekannt ist, nicht gerne arbeiten möge«. Der Flurschütz wurde für ein Tagegeld von 12 Kreuzer zum Bettlervogt ernannt, er sollte zusammen mit dem Polizeidiener die in Scharen anrückenden auswärtigen Bettler vertreiben. Die sonst brachliegenden Bergäcker wurden den Armen zum Anbau freigegeben.

Oberkochen zählte 1847 sicher nicht zu den armen Gemeinden des Bezirks; es hatte, wie lapidar festgestellt wurde, »weder Kapitalien noch Schulden«. Allerdings wurde es auch von Außenstehenden — eine Parallele zu heute? — viel reicher eingeschätzt als es tatsächlich war, damals wegen des beträchtlichen Waldbesitzes. Doch die nicht unbedeutenden Einnahmen aus 4 390 Morgen Wald kamen allein den 93 Gemeinderechtsbesitzern zugute.

Da war vorher von Gemeinderat und Bürgerausschuß die Rede. Worin bestand denn da der Unterschied? Der Gemeinderat mit seinen Mitgliedern Wiedenhöfer, Holz, Burr, Sapper, Widmann und Balle saß bei Schultheiß Maier am Ratstisch. Der Bürgerausschuß mit Obmann Gold und den Mitgliedern Schmid, Gold, Koch, Wingert und Winter, etwas respektlos »Schrannenfatzer« genannt, mußten ringsherum mit einfachen Holzbänken, eben den Schrannen, vorliebnehmen. In den Sitzungen ging es 1847 um Straßeninstandsetzungen »innerhalb Etters«, um Wegebau, um die zu verpachtende Schafweide, vor allem aber um die Ausstellung von Vermögens- und Leumundsprädikaten, von Heimatscheinen und Wanderbüchern und Heiratserlaubnissen. War indessen das Leumundszeugnis eines Bürgers nicht ganz lupenrein, handelte es sich fast ausschließlich um »Forstfrevel« und Holzdiebstahl, erschwerend von »aufbereitetem Holze«. Die Missetäter konnten ihre Strafen wohl absitzen — Gefängnis, wohl auch mal »Arbeitshaus und 20 Streiche« — doch mit der Bezahlung der Arrestkosten und Forststrafen haperte es manchmal »wegen allzugroßer Armseligkeit«. Dann mußte halt die Gemeindekasse einspringen. Übrigens, »Schultes« sein war auch 1847 nicht immer ganz ohne Risiko. Da wurden doch dem Schultheiß Maier im September die Fenster eingeworfen, welchen Schaden die Gemeindekasse ebenfalls trug, denn, das leuchtet doch ein, »wenn er nicht Schultheiß wäre…« Große Probleme warf offenbar auch die Farrenhaltung auf. Einmal mußte man sich des Farrens entledigen, weil er »zu unfromm« geworden war, ein andermal wegen »Untüchtigkeit«.

Und dann natürlich die beiden Schulen! Nicht genug, daß man ständig Klagen der beiden Schulmeister über unzureichende und unzweckmäßige Schulgebäude vorliegen hatte — dem evangelischen Provisor B. mußte man sogar einmal bedeuten, daß, wenn es ihm nicht passe, er sich einen anderen Dienst suchen müsse — schlugen auch die laufenden Schulkosten zu Buche. Am 3. und nach Ablehnung bereits wieder am 5. Mai 1847 wurde über zwei ziemlich gewalttätige Eingaben des katholischen Schulmeisters Balluff verhandelt. Dieser vielbeschäftigte Mann, Vater von zehn Kindern, Organist, Leiter des Kirchenchores und des Männerchores und Mesner, hatte endlich einen Lehrgehilfen bekommen. Damit wurde die Schule zweiklassig und brauchte demzufolge eine Erhöhung der Holzzuteilung. Durch eben diese Eingaben erreichte er eine stufenweise Anhebung von vier auf zunächst fünf und dann sechs Klafter Brennholz sowie 400 Reisigwellen — wobei die Gemeinde die Anfuhr, nicht jedoch den Macherlohn übernahm. Offenbar sollte das Holz dem Schulmeister zweimal warm machen. Die Schulpflicht wurde anscheinend nicht so recht ernst genommen, denn da und dort findet man Protokolle, die mit drei Kreuzen unterzeichnet sind.

Das Bild macht deutlich, daß Oberkochen 1847 eine paritätische Gemeinde war, übrigens die einzige im ganzen Bezirk. Was die Geschichte der Gemeinde und der beiden Kirchengemeinden angeht, möchte ich auf die Ausführungen von Pfarrer Forster und Herrn Seckler verweisen, die 1968 zur Stadterhebung in »Bürger und Gemeinde« bzw. im neuen Adreßbuch erschienen sind. Ebenso auf die Ausarbeitungen der Herren C. Schrenk u. Heitele in diesem Buch. Uns interessiert hier lediglich die Situation im Jahr 1847. Die katholische Kirche St. Peter und Paul, ein gotischer Bau, bekam 1663 einen neuen Chor und wurde barockisiert.

Aus 50 Morgen Wald und 5430 Gulden Kapital bestritt die Kirchenpflege die Baulast. Die evangelische Kirche mit ihrem hölzernen Dachreiter wurde 1582 — 83 erbaut, war aber 1847 bereits baufällig. Im allgemeinen kamen Evangelische (ein Drittel) und Katholische (zwei Drittel) leidlich miteinander aus. Die neuralgischen Punkte Kirche und Schule waren ja fein säuberlich getrennt, der Friedhof war jedoch noch gemeinsam. Es ist nicht berichtet, wie die geistlichen Herrn, Pfarrer Desaller und der evangelische Pfarrer Carlus Quilielmus Valet aus Ulm, zu einander standen.

Nun ja, so fördert ein willkürlich auf das Jahr 1847 gerichteter Blick vieles ans Licht, was im Laufe der 140 Jahre verschwunden ist; manches allerdings ist gleich geblieben, wie nämlich der Chronist schon 1847 die Oberkochener charakterisierte: »Ein gesunder, kräftiger Menschenschlag, von etwas mehr als mittlerer Größe, auch hübsch, wie zumal beim weiblichen Geschlechte sich zeiget…«

Rudolf Heitele