Eine Betrachtung zu Oberkochens Natur

»Landbau und Viehzucht bilden die Hauptbeschäftigung der Einwohner«. Dieses Zitat aus der Ortsbeschreibung Oberkochens von 1854 dokumentiert den Wandel, der sich in den letzten 100 Jahren vollzogen hat. Das kleine, knapp 10 ha große Dorf beherbergte 1200 Einwohner in 160 Wohngebäuden. Etwa 90 landwirtschaftliche Betriebe mühten sich um 570 ha parzelliertes Ackerland, 95 ha Wiesen und 282 ha abgelegene Allmendweiden. Fast 2/3 der Markung war Wald, der dem Staat und der Gemeinde gehörte. Die Gemeinde — das waren die mit zahlreichen Nutzungsrechten und Pflichten ausgestatteten alteingesessenen Einwohner.

Die politische Gemeinde besaß weder Kapitalien noch Grundbesitz. Erst im Zuge der rechtlichen Aufteilung des Bürger = Realbesitzes erhielten die Realgenossen den Wald, die politische Gemeinde die Allmend und Schafweiden. Heute, 130 Jahre später, beträgt die Einwohnerzahl knapp 8000, nur noch etwa 38 sind in der Landwirtschaft tätig. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist auf 14 gesunken, alle sind auf Neben- oder Zuerwerb angewiesen. Auch in Oberkochen wird dieser noch relativ oft in der Waldarbeit gefunden. Dieser Beruf hat in Oberkochen alte Tradition. Alljährlich wird noch am 22. Januar das Fest des Heiligen Vinzenz als Patron der Waldarbeiter gefeiert. Die Mehrzahl der Landwirte und deren Söhne arbeiten jedoch in der örtlichen Industrie.

Die landwirtschaftlich benutzte Fläche ist seit 1854 um über 400 ha zurückgegangen. Die eine Hälfte ist der Erweiterung des Ortsetters, die andere Hälfte der Aufforstung zugefallen.

Die ohnedies kritische Ertragslage der landwirtschaftl. Betriebe ist auf den vergleichsweise mageren Standorten des oberen Kochertals durch die Parzellierung (über 980 Flurstücke) und die weiten Entfernungen zu den Feldern zusätzlich erschwert. Ein Flurbereinigungsverfahren wird in absehbarer Zeit nicht in Gang kommen. Zupachtung und freiwilliger Landtausch mildern die Nachteile der Kleinflächen nur teilweise. Zur Aussiedlung sind die meisten Betriebe zu klein.

Die beiden, die rechtzeitig (um 1960) vor die Tore gegangen sind, haben es nicht bereut.

Die in der engen Ortslage verbliebenen Betriebe sind mit zusätzlichen Schwierigkeiten infolge der Zunahme des Verkehrs und der Entwicklung städtischer Lebensformen belastet. Zu- und Abfahrten, Bauvorhaben, Maschinenbeschaffungen, die Viehhaltung und vieles andere ist sehr erschwert.

Bemerkenswert ist das lange Zeit vorhandene Engagement der Industrie in der Landwirtschaft. Die Unternehmerfamilie Leitz treibt noch heute einen beachtlichen Bauernhof um, der wegen seines hohen Milchleistungsstands zu den führenden Betrieben weit und breit gehört. Der durch umfangreiche Zukäufe seit den 30er Jahren stark gewachsene Bauernhof der Familie Bäuerle ging 1975 in den Besitz der Stadt über. Diese löste den Betrieb nach wenigen Jahren der Regiewirtschaft auf und verpachtete die Flächen an ortsansässige und auswärtige Bauern.

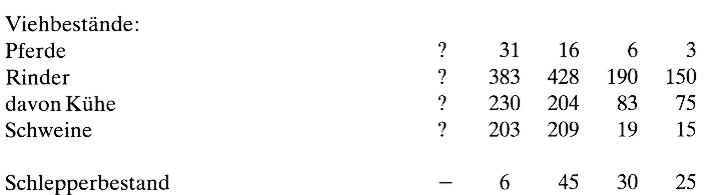

Der rasche und noch immer anhaltende Strukturwandel in der Landwirtschaft seit der Nachkriegszeit mag durch folgende Zahlen belegt werden:

Was läßt die Übersicht erkennen?

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe hat von 93 auf 14 enorm abgenommen. Der kleinbäuerliche Charakter ist bei der Mehrzahl der verbliebenen Betriebe dennoch erhalten geblieben. Immer mehr Kleinbetriebe schaffen ihr Vieh, zuerst meist das Milchvieh, ab. An der Milchanlieferung an die Molkerei Ellwangen beteiligen sich noch acht Betriebe. Sie betrug 1980 274 000 kg, davon lieferte der rein milchwirtschaftlich orientierte Betrieb Leitz allein ca. 70%!

Stark abgenommen hat auch die landwirtschaftliche Nutzfläche. Sie beträgt heute nur noch weniger als die Hälfte wie vor 130 Jahren. Dagegen nahm die Ödlandfläche seit 1950 wieder zu (Grenzertragsböden, Hanglagen), vor allem dehnten sich aber der Wald durch Aufforstung und der Ortsetter (das bebaute Gebiet) zu Lasten der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus.

Die Waldfläche ist seit 1850 um 275 ha auf Kosten der Öd- und Weideflächen gewachsen. Durch Ausstockung in den Jahren 1970–1985 wurden im Gebiet Heide ca. 40 ha Wald in Siedlungsgelände umgewandelt.

Sehr stark gewachsen (von 10 auf 245 ha) ist der Ortsetter, eine Folge der enormen Bautätigkeit.

Die ortsansässigen landwirtschaftlichen Betriebe haben nur einen Bruchteil des hohen Pachtangebotes im Ort aufgenommen. 1976 wurde fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzflächen an auswärtige Landwirte aus Lautem (1) Essingen (3) Unterkochen (2) und Königsbronn (6) verpachtet.

Die wenigen örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe könnten hier durch eine beträchtliche Aufstockung ihre Produktionsbasis erweitern und ihrer Auffangfunktion nachkommen.

Trotz aller betrieblichen Schwierigkeiten sind die Landwirte heute vermögende Leute. Der Verkauf von Bauland ist vor allem den Bauern zugute gekommen. Von den 235 ha Zugang an Siedlungsland hat die Landwirtschaft ca. 195 ha beigesteuert, der Wald ca. 40 ha.

Doch wie wird es weiter gehen? Wird die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe weiter sinken? Wer wird die freiwerdenden Flächen pachten? Schon ist die Fläche der Öden und der nicht mehr alljährlich gemähten Wiesen beachtlich groß. Werden die Söhne der Landwirte die Betriebe weiterführen? Werden sie dann auch Bäuerinnen bekommen? Die Zukunft der Landwirtschaft ist zweifelos mit düsteren Schleiern verhangen. Es ist nicht sicher, daß in Oberkochen extensivere Formen der Landnutzung an Umfang zunehmen. Die Wiederverbreitung der Schäferei dagegen ist erwartungsgemäß eingetreten. Die Stadtverwaltung hat bereits seit 1972 wieder einen Schäfer unter Vertrag genommen.

Die Aufforstung sollte in Oberkochen nur noch in Ausnahmefällen zur Stillegung landwirtschaftl. Grenzertragsböden herangezogen werden. In 130 Jahren ist die Waldfläche auf der Gemarkung um über 275 ha durch Aufforstung der Allmendweiden und Öden gewachsen. Mit 71% Waldanteil zählt Oberkochen heute zu den waldreichsten Gemeinden des Landes. Die historisch bedingte hohe Bewaldung entlang des Kocher-Brenztales ist charakteristisch für unsere Ostalblandschaft.

Zu den Besonderheiten dieser Wälder gehört die Besitzform und die Baumartenzusammensetzung. Als kirchliches Erbe fielen dem Staat bei der Säkularisation große Waldflächen zu. Von Natur Buchenwälder, dienten sie der Lieferung von Brennholz und von Holzkohle für die jahrhundertelange Periode der Erzverhüttung. Heute zählen die Wälder der Ostalb dank ihrer Fichten zu den ertragreichsten Forsten des Landes. Die Fichte wurde vor etwa 150 Jahren zunächst aus Verlegenheit angebaut, um die devastierten Weide- und Kohlholzflächen wieder in Bestockung zu bringen.

Inzwischen sind auf der Ostalb etwa 60% der Waldfläche Nadelwälder. In großflächiger Mischung mit Buchenwäldern bestimmen sie das Waldbild der Ostalb. Auf dem Oberkochener Markungsgebiet sind dagegen noch über 70% Buchenwald und nur etwa 30% Fichtenwälder vorhanden. Dies verdanken wir in erster Linie der Realgenossenschaft, dieser eigentümlichen Besitzform, die nur in unserer Gegend verbreitet ist.

1866 wurde die Trennung der Besitzrechte der bürgerlichen von der politischen Gemeinde vollzogen. Die Erben der 93 berechtigten Genossen Oberkochens bewirtschaften seitdem 872 ha Waldfläche gemeinsam. Eine Auflösung ist satzungsgemäß auf alle Zeiten ausgeschlossen. Der Realwald ist seit 1955 in staatl. Bewirtschaftung. Durch natürliche Verjüngungen auf den Hängen und Anbau von Nadelholz auf den geeigneten Hochlagen sollen die derzeitigen noch überwiegend Buchen-Stockausschlagbestände in nutzholzbringende Hochwälder umgebaut werden. Intensiver Wegebau ist die Voraussetzung für die Verwirklichung dieser waldbaulichen Zielsetzung. In der Periode von 1967–1984 wurden ca. 40 km feste Waldwege und fast 50 km Erdwege in den Hanglagen als Maschinenwege gebaut. Die Erschließung ist damit abgeschlossen.

Von geringer Bedeutung ist der Klein-Privatwald — der meist durch Aufforstungen von Randparzellen entstand und nur 40 ha umfaßt.

Seit altersher gehört der Kath. Kirchengemeinde — St. Peter und Paul — der sogenannte »Peterhau«, ein 16 ha großes Waldstück auf dem Langert.

Der Gemeindewald Oberkochens ist durch Aufforstung der Allmenden entstanden, die der politischen Gemeinde bei der Besitzaufteilung zufielen. Inzwischen finden sich in der Bilz und in den Riesen vorratsreiche und schöne Fichtenaltbestände. Die Heide, heute jüngstes Siedlungsgebiet der Stadt, ist um die Jahrthundertwende durch Aufforstung von Schafweiden bewaldet worden.

Der Volkmarsberg, einst ebenfalls ein Teil der Gemeindeallmend, blieb am längsten der Schäferei überlassen. Dadurch entstand auf dem herrlichen Aussichtsberg die ehemals berühmte Wacholderheide mit ihrem abwechslungsreichen Landschaftsbild aus offener Weide, Buschwerk und Hutebäumen. 1938 wurde diese landschaftliche Besonderheit auf dem höchsten Berg der Ostalb unter Naturschutz gestellt.

1930 errichtete der Albverein auf der Bergkuppe neben seiner ersten Schutzhütte den 21 m hohen Aussichtsturm, der einen prächtigen Blick über die ausgedehnten Waldlandschaften gewährt. Der Turm ist noch heute das Wahrzeichen des Orts, obwohl er sich inzwischen zum weltbekannten Industrieort entwickelt hat.

Die Oberkochener fühlen sich mit ihrem Hausberg in besonderer Weise verbunden. Kein Wunder, daß sich der Albverein besonders viele Freunde erwarb, als er 1968 begann, mit Unterstützung der Stadtverwaltung, des Landes und des Forstamts die Bergkuppe einer jetzt schon seit Jahren betriebenen Säuberung zu unterziehen und das eigenartige Landschaftsbild des Hutewalds und der Wacholderheide wieder herzustellen.

Mit diesem aktiven Naturschutz haben sich die Älbler ein bleibendes Denkmal gesetzt. Die Bemühungen des Turnvereins, den Berg unter Schonung der Natur als Wintersportgebiet auszubauen, gehen in die gleiche Richtung. Neben dem Volkmarsberg ist die Quelle des Schwarzen Kochers eine beliebte Sehenswürdigkeit und ein wichtiges Naturdenkmal Oberkochens. Durch Wander-Parkplätze und Rundwanderwege sind beide gut erreichbar.

Das Wollenloch, eine ca. 80 m tiefe Doline im Waldteil Wollenberg ist nicht so leicht zu finden, gehört aber ebenfalls zu den eindrucksvollen Naturdenkmälern unserer Heimat. Man erreicht es durch das als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesene »Tiefental«.

Nicht zuletzt bergen die schier endlosen Wälder, die an sich schon einen Erlebnisinhalt besonderer Art bieten, auch zahlreiche weitere Naturerscheinungen. Sie wurden 1983 durch eine Naturdenkmalverordnung des Landratsamtes geschützt.

Erwähnenswert sind auch die in den letzten Jahren im Staats‑, Real- und Gemeindewald wieder freigeräumten Hülben, von denen hier nur die Bilz‑, die Riesenhau- und die Schlachthülbe genannt werden sollen. Sie sind nicht nur historisch bedeutsam, sondern auf den wasserarmen Hochflächen von Albuch und Härtsfeld besonders wertvolle Feuchtbiotope.

Wenn von Schutzgebieten die Rede ist, dürfen auch die umfangreichen Wasserschutzgebiete zugunsten der Wasserfassungen der Stadt Aalen, der Stadt Oberkochen und der Landeswasserversorgung nicht vergessen werden. Ca. 80 % der freien Oberkochener Gemarkung unterliegen heute Beschränkungen zugunsten des Wasser- und Naturschutzes.

Industrie und Siedlungen bilden zusammen mit den umgebenden grünen Fluren und den die Berge überziehenden Buchenwäldern einen harmonischen Dreiklang. Die Welt der Oberkochener ist in dieser Beziehung noch fast in Ordnung, wenngleich die seit einigen Jahren ins Bewußtsein der Allgemeinheit getretenen Umweltschäden durch Luftschadstoffe auch in Oberkochens Wäldern — in hohen Lagen, an den Westseiten, bei alten Baumbeständen sowohl bei Fichte als auch bei Buche nicht mehr zu übersehen sind.

Quellenangaben

- Oberamtsbeschreibung von 1854

- Statistiken des Landwirtschaftsamtes Aalen

- Statistiken des Forstamtes Oberkochen

- Schurr, K., Waldlandschaft — Menschenlandschaft, Merian 24/3, S. 59

Karl Schurr