Die großen Wälder rund um Oberkochen enthalten einen besonderen Schatz und zahlreiche Kleinode, von denen hier nur mit aller Zurückhaltung berichtet werden soll.

Es sind dies die zahlreichen, meist sehr kunstvoll und bildhaft gestalteten Grenzsteine, die im Schutz der Wälder auf unsere Tage überkommen sind und hoffentlich auch noch recht lange der Nachwelt erhalten bleiben.

Viele dieser Steine sind allein schon wegen der meisterhaften Steinmetzarbeit besonders wertvoll.

Was sie unersetzlich macht, ist die historische Bedeutung, sind sie doch steinerne Zeugen der Besitzverhältnisse und politischen Zustände früherer Jahrhunderte.

Als Gemarkungs- und Besitzgrenzen sind sie noch heute von wichtiger rechtlicher Bedeutung. Sie umgürten gewissermaßen das Hoheitsgebiet von Oberkochen. Innerhalb der Gemarkung bezeichnen sie noch heute geltende Grenzen zwischen verschiedenen Besitzern. Wenn durch Tausch oder Kauf eine Arrondierung eingetreten ist, sollen in den Wäldern die Steine erhalten bleiben, denn sie sind ein Dokument früherer Besitzverhältnisse.

Neben den zahlreichen Grenzsteinen treten die wenigen Gedenksteine innerhalb der Gemarkung völlig zurück, sie sind alle neueren Datums und zwar historisch interessant, aber selten künstlerisch wertvoll.

Umrunden wir die Gemarkungsgrenze Oberkochens im Uhrzeigersinn von Nordost über Süden, Westen und Norden, so folgen wir zunächst über dem Stefansweiler der gemeinsamen Markungsgrenze mit Unterkochen.

Die Grenzsteine dort zeigen auf beiden Seiten zunächst die symbolische Pflugschar — das Zeichen der Bauernschaft. Hier grenzen die Realgenossenschaften von Unterkochen und Oberkochen aneinander. Manchmal sind UK oder OK, meist in ungelenken Schriftzügen, in die harten Weißjurasteine eingemeißelt.

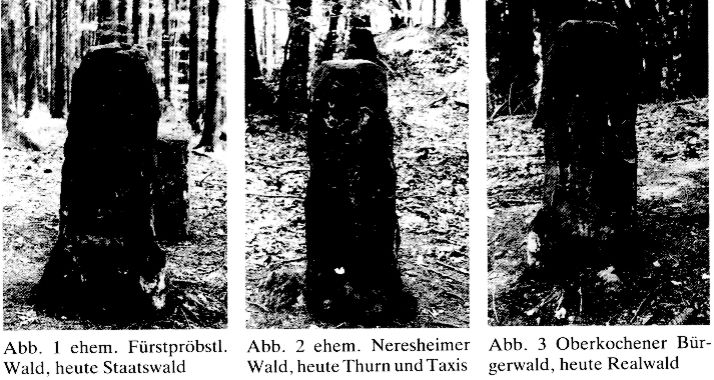

Entlang des Zwerenbergs zieht sich die Markungsgrenze zwischen Staatswald und Realgenossenschaft Oberkochen hin. Der Staatswald war früher im Besitz der Ellwanger Fürstprobstei. Die Grenzsteine tragen deshalb auf Unterkochener Seite noch die Mitra des Fürstprobstes. Manchmal ist nach 1806 eine Hirschstange nachträglich eingemeißelt worden, als das Württ. Königreich Rechtsnachfolger der Fürstpröbste wurde.

Ein sehr schöner Stein steht im Sauteich am Zusammenstoß der Unterkochener, Ebnater und Oberkochener Gemarkung.

Hier grenzte früher Ellwanger Besitz an Neresheimer Klosterwald und an Oberkochener Realwald. Dem entsprechend ist der dreiseitige Stein gestaltet. (Abb. 1–3)

Da die Neresheimer Waldungen 1803 an den Fürsten Thurn und Taxis säkularisiert wurden, ist über den Abtstab von 1708 ein F T gemeißelt worden.

Die Ebnater bleiben nur ein kurzes Stück Gemarkungsnachbarn bis zum südlichen Mittelrain, dort wird bereits die Gemarkung Königsbronn erreicht. Hier taucht zum erstenmal auf den Steinen das württ. Wappen mit den Hirschstangen auf.

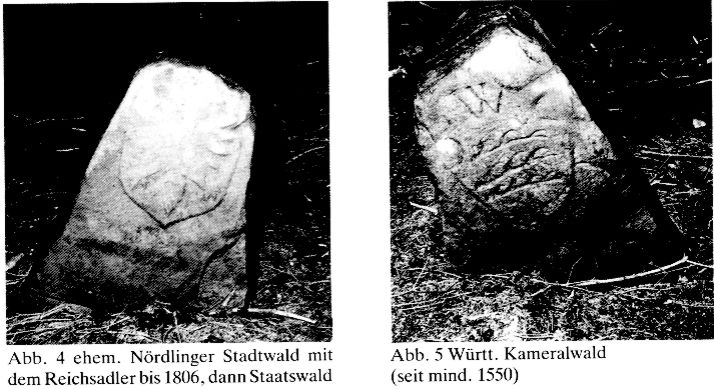

Einzelne Steine tragen auf der Rückseite ein schlichtes N oder einen sehr plastisch gestalteten Reichsadler. (Abb. 4 + 5)

Dies erklärt sich daher, daß der Wald auf Ebnater Markung bis 1806 der Stadt Nördlingen gehörte, ehe er durch Kauf württ. Staatswald wurde.

Streckenweise grenzte der Nördlinger Stadtwald auch an Neresheimer Klosterbesitz. Als dieser 1803 taxisch wurde, erhielten die Grenzsteine das F T. Der württ. Staat änderte die Steine nicht, als er 1806 den reichstädtischen Wald erwarb. 1963 kam durch einen Tausch auch der taxische Wald in den Besitz des Staates. (Abb. 6+7)

Entlang der südlichen Markungsgrenze von der Ebnater Steige über den Kahlenbühl bis zum Spitzig Fels tragen die Steine auf der Oberkochener Seite stets die Pflugschar (= Realgenossenschaftswald), auf der südlichen Königsbronner Seite wechseln sich württ. Wappen und der Abtstab des Klosters Königsbronn ab. K B ist immer wieder zu lesen. (Abb. 8 + 9 ) Hier ist der heutige Staatswald früher teils altwürtt. Kammerwald, teils kirchenräthlicher Wald des ehemal. Klosters Königsbronn gewesen. Wohl der älteste Stein weit und breit mit der Jahreszahl 1576, ein mächtiger Sandsteinblock, trägt diese beiden Besitzzeichen. (Abb. 10 + 11)

In diesem Gebiet finden sich auch die am besten ausgeführten und erhaltenen Grenzsteine. Sie stehen teils in Gruppen zusammen, oft an einem Platz an dem noch heute ein Loachbaum (= Grenzbaum) steht. Neresheimer und Königsbronner Klosterbesitz stoßen hier an altwürtt. Kammergut. (Abb. 12–14) Heute sind die Flächen zwar ganz in staatl. Eigentum, die Steine bilden allerdings die Kreisgrenze Heidenheim/Ostalbkreis (Abb. 15–18).

Vom Spitzigfels bis zum Pulverturm und über den Seegartenhof bis zum Wollenloch setzt sich die gemeinsame Grenze von Oberkochen und Königsbronn fort. Die meist gut erhaltenen Grenzsteine zeigen das bereits beschriebene Bild: Württ. Wappen, Hirschstangen oder Abtstab einerseits, die Oberkochener Pflugschar oder den Ellwanger Probsthut andererseits.

Droben auf dem Wollenberg stoßen dann Essinger, Königsbronner und Oberkochener Markung zusammen. Auf Essinger Seite wechseln Bürgerwälder und Woellwarthsche Besitzungen (Halbmond) ab. Auf Oberkochener Seite bezeugen die Steine ehemals altwürtt. bzw. fürstpröbstlich-ellwangischen Besitz (Abb. 19,20,21,22).

Die Grenznachbarn ändern sich erst wieder im nördlichen Gemarkungsgebiet auf dem Langert, wo Essinger, Aalener und Oberkochener Gemarkung zusammentreffen. Ab hier findet sich der Aal der Reichsstadt Aalen und die Oberkochener Pflugschar auf den Grenzsteinen (Abb. 23 und 24, die Steine sind heute in Oberkochen beim Römerkeller im Weilfeld aufgestellt).

Entlang des Kirchenwaldes Peterhau auf dem Langert taucht noch eine weitere Variante von Grenzsteinen auf: Der Peterschlüssel ziert die Seite des Waldbesitzes der katholischen Peter und Paul Kirchengemeinde Oberkochen, der Aal und ein A auf der Gegenseite zeigen an, daß er unmittelbar an Aalener Gebiet — den Stadtwald Langen — angrenzt (Abb. 25, 26).

An der Besitzgrenze Kirchenwald Peterhau und Wald der Realgenossenschaft finden sich Steine mit dem Peterschlüssel und der Pflugschar (Abb. 27, 28). Gehen wir ostwärts weiter, so finden sich erstaunlicherweise wieder die württ. Hirschstangen und der Probsthut auf der Nordseite, die Oberkochener Pflugschar auf der Südseite. Wir befinden uns noch auf der Grenze zwischen Aalener Stadtwald und Realwald Oberkochen, jedoch bereits im Bereich der Unterkochener Gemarkung.

Die Erklärung liegt in einem um 1910 vorgenommenen großräumigen Besitztausch. Die staatl. Forstverwaltung gab ihren ehemals fürstpröbstlichen Besitz auf Unterkochener Gemarkung an die Stadt Aalen ab und erhielt dafür auf dem Härtsfeld umfangreichen städtischen Besitz.

Entlang der Unterkochener Gemarkungsgrenze über die Schlacht, die Heide und das Kleeb bis zum Stefansweiler grenzen dann wieder die beiden Waldgenossenschaften aneinander, d.h. die Grenzsteine tragen auf beiden Seiten die Pflugschar. Der Rundgang um die Oberkochener Gemarkung ist mühsam und lang. Der Freund geschichtlicher Zusammenhänge wird dafür reichlich belohnt, weil ihm die Grenzsteine als stumme Zeugen die Vergangenheit erschließen.

Karl Schurr