Vorbemerkungen

In diesem Beitrag wird nicht Oberkochens Vergangenheit in allen Feinheiten ausgebreitet. Das ist Aufgabe der nachfolgenden geschichtlichen Einzelartikel. An dieser Stelle geht es nur darum, mittels Querverweisen die Verbindung zwischen den Einzelaufsätzen herzustellen und den Ablauf der Oberkochener Geschichte, deren wichtigste Daten als Zeittafel (C. SCHRENK: Zeittafel bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges; M. HOFLACHER: Zeittafel ab 1945) zusammengestellt sind, grob zu skizzieren.

Frühgeschichte

Oberkochens Frühgeschichte (D. BANTEL: Oberkochen bis zur ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1337) läßt sich anhand archäologischer Funde nachzeichnen. Die Ortsgemarkung weist u.a. keltische, römische und alemannische Siedlungsspuren auf. In den schriftlichen Quellen ist die Bezeichnung »Kochen« in verschiedenen Schreibvarianten ab dem ersten Drittel des 12. Jahrhunderts zu finden. Manchmal steht »Kochen« für einen Wasserlauf — den Kocher —, manchmal für eine Ortschaft. Allerdings gibt es heute mit Unter- und Oberkochen zwei Gemeinden, in deren Namen »Kochen« enthalten ist. Bis ins erste Drittel des 14. Jahrhunderts unterscheiden die Urkunden nicht zwischen Unter- und Oberkochen, folglich muß man vor dieser Zeit von einer einzigen Gemeinde »Kochen« ausgehen. Zumindest deren kirchliches Zentrum lag im heutigen Unterkochen, denn 1136 spricht ein Ellwanger Güterverzeichnis im Zusammenhang mit Kochen u.a. von einem Friedhof und von der »Heiligen Maria«. Dieser Hinweis bezieht sich mit Sicherheit auf die Unterkochener Marientradition. Es soll aber nicht unerwähnt bleiben, daß sich auch auf Oberkochener Gemarkung sehr alte Siedlungsspuren nachweisen lassen (D. BANTEL: Oberkochen bis zur ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1337; R. HEITELE: Geschichte der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Oberkochen).

Urkundliche Erwähnungen im 14. Jahrhundert

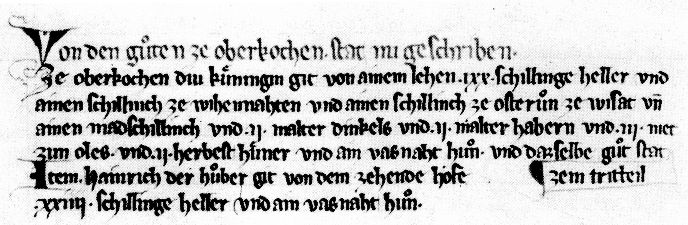

Das früheste bekannte Schriftstück, das die beiden Gemeinden Ober- und Unterkochen ausdrücklich voneinander trennt, entstand im Jahre 1337. Es handelt sich dabei um ein Lagerbuch (Güter- und Abgabenverzeichnis) des Klosters Ellwangen.

Ausschnitt aus dem Ellwanger Lagerbuch von 1337, in welchem Oberkochen erstmals erwähnt wird.

Nach 1337 wird über Oberkochen häufiger in den schriftlichen Quellen berichtet. Am 10. November 1341 vermeldet eine Urkunde, daß Ulrich von Reden (erst später nannte sich dieses Geschlecht »Roden«) an Abt Marquard und den Konvent des Zisterzienserklosters Königsbronn Güter in Oberkochen verkauft hatte. 1343 sprechen die Quellen von einer Pfarrpfründe in Oberkochen (R. HEITELE: Geschichte der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Oberkochen).

Am 22. April 1358 verkaufte Ritter Otte von Kaltenburg Güter in »Ower-Kochen« an Abt Berthold und den Konvent zu Königsbronn.

Zu den Handelsobjekten zählten eine Taverne (Vorläufer des Gasthofs »Hirsch«) und eine Mühle (Vorläufer der »Unteren Mühle«: C. SCHRENK: Altes Handwerk: Mühlen). Das gleiche Datum trägt eine Urkunde, die ebenfalls von »Owern-Kochen« spricht. Güter in Oberkochen waren 1362 auch Gegenstand eines Gerichtsverfahrens zwischen Abt und Konvent von Eilwangen und einem Heinrich von »Owernkochen«.

In der Zeit der ersten urkundlichen Erwähnung Oberkochens hatte sich ein neuer Machtfaktor im oberen Kochertal festgesetzt: das Zisterzienserkloster Königsbronn. Dieses Kloster war 1303 von König Albrecht I. gestiftet worden. Nach zögerlichen Anfängen bauten die Mönche ihre Machtbasis durch Gütererwerb Zug um Zug aus. 1465 erhielten sie von Kaiser Karl IV. Recht und Privileg, am Kocherursprung nach Eisenerzen zu graben und diese zu verhütten (M. u. J. KÄMMERER: Vom Dorf zur Industriegemeinde).

Das herrschaftlich geteilte Dorf

Schon ein Jahrhundert vorher zählte etwa ein Drittel Oberkochens zum Eigentum des Klosters Königsbronn. Die beiden anderen Drittel gehörten dem Kloster Ellwangen. Oberkochen war also vom Anbeginn seiner eigenständigen Existenz ein herrschaftlich geteiltes Dorf. Beide Ortsherren — im Falle Oberkochens zwei geistliche Institutionen — besaßen Leibeigene in ihrem jeweiligen Ortsgebiet. Die niedere Gerichtsbarkeit, die sich mit der Bestrafung von kleineren Vergehen befaßte, übte der jeweilige Ortsherr in seinem Teil aus. Die hohe Gerichtsbarkeit, die sich mit Verbrechen auseinandersetzte, stand über den ganzen Ort dem Kloster Ellwangen zu. Gleiches galt für das Zehnt- und das Patronatsrecht. Der Zehnt war eine zehnprozentige Abgabe vom Jahresertrag der Landwirtschaft. Das Patronatsrecht enthielt die Pflicht, die kirchlichen Bau- und Personalkosten zu tragen und das Recht, den Gemeindepfarrer einzusetzen. Als Inhaber dieser und anderer Rechtstitel waren der Abt bzw. Propst von Ellwangen und der Abt von Königsbronn Herr über alle geistlichen und weltlichen Angelegenheiten in Oberkochen. Trotz der beschriebenen Herrschafts- und Gerichtsgrenze fühlten sich die Bewohner der beiden Ortsteile zusammengehörig. Alle Oberkochener besuchten dieselbe Kirche, die im ellwangischen Ortsteil lag. Außerdem ist anzunehmen, daß vielfältige freundschaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den Ortsteilen bestanden.

Zeitalter der Glaubensspaltung

Jedoch mit der Einführung der evangelischen Konfession im königsbronnischen Ortsteil (1553: C.SCHRENK: Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Oberkochen) zerfiel Oberkochen für 250 Jahre in zwei Gemeinden, die zwar räumlich sehr eng beisammenlagen, die aber durch eine Landesgrenze, eine Zollgrenze und insbesondere eine Konfessionsgrenze scharf voneinander getrennt waren. Die Grenzsteine in den Wäldern um Oberkochen erinnern noch heute daran (K. SCHURR: Grenzsteine — Zeugen der Vergangenheit). Nach der Mitte des 16. Jahrhunderts vollzog sich deshalb die Geschichte Oberkochens für ein viertel Jahrtausend in zwei Gemeinden. Im größeren — katholischen — Teil regierten die Pröpste von Ellwangen, im kleineren — evangelischen Teil die Herzöge von Württemberg als Besitzer des Zisterzienserklosters Königsbronn. Die Geschichte dieser beiden Gemeinden, die sich bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts nicht nur als religiöse, sondern auch als politische Gemeinschaften verstanden, wird in zwei separaten Beiträgen (R. HEITELE: Geschichte der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Oberkochen; C. SCHRENK: Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Oberkochen) behandelt. Der Autor der evangelischen Kirchengeschichte beschränkt sich dabei weitgehend auf innerkirchliche Angelegenheiten, während der Autor der katholischen Kirchengeschichte zusätzlich den größeren Bezugsrahmen herstellt und auch über die »profane Geschichte« berichtet.

Die beiden Oberkochener Gemeinden lebten jedoch nicht ohne gegenseitige Kontakte. 1562 und 1578, also neun bzw. 25 Jahre nach Einführung der Reformation im württembergischen Ortsteil, regelten die beiden Ortsherren mit Hilfe einer Dorfordnung das öffentliche und private Leben in der Doppelgemeinde am Ursprung des Schwarzen Kochers. Die Anordungen sind sehr allgemein gehalten und werden von R. HEITELE (Geschichte der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Oberkochen) näher behandelt.

Eine Generation nach der Durchführung der Reformation im württembergischen Teil Oberkochens waren der Dorfordnung von 1578 noch keine religiösen Spannungen anzuspüren. Die Konfessionsgrenze verhinderte zwar weitgehend den Aufbau neuer Kontakte, sie konnte aber die existierenden verwandtschaftlichen Beziehungen nicht zerstören. 1578 waren es noch Geschwister, die durch die Konfessionsgrenze getrennt wurden. Eine Generation später handelte es sich um Vettern und bald nur noch um entfernte Verwandte. Diese Entwicklung läßt sich auch an der »Namengeschichte Oberkochener Familien bis 1900« (K. GOLD) erkennen. Mit dem Schwinden der verwandtschaftlichen und freundschaftlichen Kontakte gewannen die weltanschaulich-religiösen Gegensätze an Bedeutung. Hiervon wird in den Kirchengeschichten berichtet.

Auf Dauer konnten deshalb die Dorfordnungen von 1562 und 1578 das Zusammenleben der beiden Gemeinden nicht regeln. Aus diesem Grunde erließen die Ortsherren im Jahre 1749 in Form des sogenannten Aalener Protokolls eine wesentlich ausführlichere und mehr auf die spezielle Situation in Oberkochen eingehende Gemeindeordnung. Auf dieses Dokument wird in den beiden Kirchengeschichten ausführlich eingegangen.

Als Klammer zwischen den beiden Teilgemeinden wirkte neben der teilweise von allen zusammen getragenen Sorge um die Ortsarmen (C.SCHRENK: Armenfürsorge in Oberkochen) in erster Linie die gemeinsame Nutzung des Waldes (C. SCHURR: Aus der Geschichte der Realgenossenschaft; K. SCHURR: Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Naturschutz) und das gemeinsame Bürgerrecht. Die Zusammenhänge zwischen Einwohnergemeinde (alle in beiden Teilen Oberkochens wohnhaften Personen), Bürgergemeinde (alle Inhaber des Bürgerrechts aus beiden Ortsteilen) und Realgemeinde (alle in einem der beiden Ortsteile wohnenden Inhaber eines Realrechts) werden im Zusammenhang mit der Oberkochener Realgenossenschaft (C.SCHURR) dargestellt.

Die katholische und die evangelische Teilgemeinde führten jedoch bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts ein so starkes Eigenleben auch in politischen Fragen, daß die gemeinsame bürgerliche Gemeinde keine wirksamen Aktivitäten entfalten konnte.

Vereinigung des Dorfs im Jahre 1803

Seine Vereinigung nach jahrhundertelanger Doppelexistenz verdankt Oberkochen großen weltpolitischen Vorgängen. Die ersten Jahre des 19. Jahrhunderts sahen den Siegeszug Napoleons durch Europa, der auch in Deutschland tiefe Spuren hinterlassen hatte.

Der sogenannte Reichsdeputationshauptschluß von 1802/03 verfügte das Ende der Selbständigkeit vieler der fast unzähligen deutschen Staaten. Unter anderem wurde die Fürstpropstei Ellwangen dem 1806 zum Königreich aufsteigenden Herzogtum Württemberg einverleibt.

Damit war ganz Oberkochen württembergisch geworden. Die Zollgrenze, die den Ort durchzog, hatte ihre Funktion verloren. Die Zollstation, in der seit 1607 im Ortskern (in der Nähe des heutigen Gasthofs Lamm) alle Durchgangswaren zwischen Ellwanger und Württemberger Hoheitsgebiet und die aus Oberkochen ausgeführten Waren verzollt werden mußten, wurde zum Wohnhaus des königlichen Revierförsters. Dieser Revierförster unterstand den Forstbehörden in Heidenheim, während die zuständige Finanzbehörde, das Cameralamt, in Unterkochen und das Gericht in Aalen angesiedelt war. In Oberkochen selbst amtierten bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zwei Schultheißen, die ab 1803 das Amt zunächst gemeinsam weiterführten (D. BANTEL: Oberkochener Schultheißen und Bürgermeister). Das Schulwesen blieb jedoch bis 1936 konfessionell getrennt (V. SCHRENK: Geschichte der Oberkochener Schulen).

Aufkommen von Gewerbe und Industrie

Verdienstmöglichkeiten boten zu Beginn des 19. Jahrhunderts neben dem alten Handwerk (C. SCHRENK: Mühlen; U. FEIL, A. KÄMMERER, D. BANTEL: Köhler; A. MAGER: Hafner) in erster Linie die Landwirtschaft (K. SCHURR: Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Naturschutz) und der Wald (C. SCHURR: Aus der Geschichte der Realgenossenschaft). Mit dem Wegfall der örtlichen Zollgrenze, der Gründung des Zollvereins zwischen Württemberg und Bayern (1827÷28) und schließlich des deutschen Zollvereins im Jahre 1833 wurde ein zollfreier Handel von Oberkochen aus mit fast allen deutschen Staaten möglich. Dies war eine günstige Ausgangsbasis für das Hafnergewerbe (A. MAGER: Hafner), das in dieser Zeit in Oberkochen einen großen Aufschwung erlebte und für die Bohrermacher (M. u. J. KÄMMERER: Vom Dorf zur Industriegemeinde), die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre Produktion begannen.

Ebenfalls als von großer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung Oberkochens erwies sich der Anschluß an das Eisenbahnnetz 1864 (K. SEIDEL: Oberkochen und die Eisenbahn). Dadurch wurde der Export handwerklicher und industrieller Erzeugnisse sowie von Holz wesentlich einfacher, schneller und billiger.

Oberkochen in der Mitte des 19. Jahrhunderts schildert R. HEITELE (Momentaufnahmen zu einem Bild von 1847) anhand einer gemalten farbigen Ortsansicht.

Auch um das körperliche Wohlbefinden der Mitbürger bemühte sich die Gemeinde Oberkochen. Zwar wurde nicht — wie ein Jahrhundert später — ein Hallenbad erstellt oder über ein Freibad diskutiert, aber immerhin schaffte die Gemeinde zwei Badewannen an, die bei Bedarf ausgeliehen werden konnten. Schon zuvor, 1836, waren im Ort etwa zehn Brunnen mit gußeisernen Trögen eingerichtet worden, die vom Luggenlohbrunnen über hölzerne Leitungen (Deichel) gespeist wurden und selbständig Wasser spendeten (A. BAHMANN: Rathaus und städtische Einrichtungen).

Oberkochen im 20. Jahrhundert

Als sich das 19. Jahrhundert zu Ende neigte, war aus dem Bohrermachergewerbe ein aufstrebender Industriezweig geworden, während das Hafnerhandwerk seinen Zenit bereits erreicht oder gar überschritten hatte.

Vor dem Ersten Weltkrieg bezahlten die Oberkochener ihre Steuern bei einem Steuereinnehmer. In dieser Zeit wiesen die Oberkochener Straßen noch keine Teer- oder Asphaltdecke auf, sondern kamen Schotterwegen aus zerkleinerten Kalksteinen gleich. Ein Straßenwart überwachte den Zustand der öffentlichen Wege. Zu einem guten Teil prägten die »Misthäufen« vor den Häusern das Straßenbild. Diese nach 1945 oftmals als Schandfleck empfundenen Zeugen der landwirtschaftlichen Tradition Oberkochens verschwanden erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Bau der Kanalisation (E. MAGER: Jugenderinnerungen an die Zeit vor dem III. Reich).

Besorgungen in Aalen konnten die Oberkochener einem täglich verkehrenden Boten in Auftrag geben. Dieser Pendeldienst hatte insbesondere für Arzneimitteleinkäufe große Bedeutung (die erste Apotheke in Oberkochen eröffnete im Jahre 1950; E. SUSSMANN: Das Gesundheitswesen in Oberkochen), es konnten auf diese Weise aber auch Kleider und vieles andere besorgt werden.

Der Erste Weltkrieg kostete 56 Oberkochenern das Leben. Ihnen zum Gedenken wurde 1922 der Lindenbrunnen errichtet. In den Jahren vor und während dieses Krieges hielt die Elektrizität in Oberkochen Einzug. Im Sommer 1918 wurde Oberkochen an die Landeswasserversorgung angeschlossen. Nach dem Ersten Weltkrieg begann eine starke Wachstumsphase, die nach dem Zweiten Weltkrieg in einer beispiellosen Intensität fortgesetzt wurde. Die Oberkochener Industrie bot 1939, als die Gemeinde etwa 2000 Einwohner zählte, ungefähr 1000 Arbeitsplätze. Die örtlichen Ereignisse während des III. Reiches sind in dem Beitrag von D. BANTEL (Das III. Reich in Oberkochen) zusammengefaßt.

Der Zweite Weltkrieg traf die Gemeinde hart. Viele Oberkochener Soldaten mußten auf den Schlachtfeldern ihr Leben lassen, wurden verwundet oder blieben für immer vermißt. 1945 erlebte der Ort Luftangriffe der Amerikaner, die etlichen Zivilpersonen das Leben kosteten. 1945 ist jedoch auch das Jahr, in welchem durch den Zuzug von Neubürgern aus dem Osten und insbesondere aus Thüringen in Oberkochen ein neues Zeitalter anbrach. Diese Entwicklung mit der Stadterhebung im Jahre 1968 und der damit verbundenen Verleihung eines neuen Wappens (D. BANTEL: Oberkochener Wappen) als Höhepunkt ist unter der Überschrift »Oberkochen nach dem Zweiten Weltkrieg« (A. SECKLER) zusammengetragen.

Auswahl gedruckter und ungedruckter Quellen:

1136: Friedhof und »Heilige Maria« in Kochen:

MÜLLER, Karl Otto: Ein Ellwanger Güterverzeichnis (um 1136) über die Schädigung des Klosterguts durch Abt Helmerich. In: Württembergische Vierteljahreshefte für Landesgeschichte, Neue Folge 35 (1929), S. 38–58. Hier: S. 43–44.

1337: Güterverzeichnis des Klosters Ellwangen:

Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Bestand 1–1 222 Nr. 169.

1341: Ulrich von Reden verkauft Güter:

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (ZGO) 10 (1859), S. 252–254.

1343: Katholische Pfarrpfründe in Oberkochen.

Staatsarchiv Ludwigsburg, Bestand B 389, Urkunde 1693.

1358: Ritter Otte von Kaltenburg:

ZGO 10 (1859), S. 339–340.

1358: Erwähnung »Owern-kochens«:

ZGO 10 (1859), S. 344–345.

1362: Gerichtsverfahren wegen Gütern in Oberkochen:

Staatsarchiv Ludwigsburg, Bestand B 389, Urkunde 1695.

Literaturhinweise

Zur Dorfordnung von 1578:

SCHNEIDER, Wilhelm: Organisation und Ordnung der Kommune Oberkochen im Jahre 1578. In: Bürger und Gemeinde. Amtsblatt der Gemeinde Oberkochen. 29.1.1965, S. 35–37.

Zum Verhältnis zwischen Einwohnergemeinde, Bürgergemeinde und Realgemeinde:

SCHURR, Christoph: Vom Nutzungsrecht zum Waldbesitz. Über die Geschichte von Realgemeinde und Realgenossenschaft in Oberkochen. Diplomarbeit (masch.) Freiburg 1985, S. 27–28 a und S. 51.

Zur württembergischen Zollstation:

SCHNEIDER, Wilhelm: Die Württembergische Zollstation in Oberkochen. In: Bürger und Gemeinde. 21.10.1966, S. 399–401.

Zum Alltagsleben in Oberkochen um 1900:

SCHRENK, Christhard: Alt-Oberkochen. Erzählungen und Berichte aus Oberkochens Vergangenheit. Oberkochen 1984.

Christhard Schrenk