Am 16. Dezember 1580, also zu einer Zeit, da Adam Riese schon sein Rechenbuch geschrieben, Mercator seine Weltkarte veröffentlicht und Vieta die Dezimalbruchrechnung entwickelt hatte, schrieb der »Abbt Vogt und Verwalter zu Königspronn« an den Herzog von Württemberg nach Stuttgart: »… für alleweg aber hielten wir zu der Ehre Gottes… und ein gut Christlich Werk sein, wenn fürderlich ein Schulhaus zu Oberkochen erbauet würde«.

Dieses Schreiben markiert den Beginn verbriefter Oberkochener Schulgeschichte. Da es damals weder allgemeinbildende Schulen noch Schulpflicht gab, hätte der Königsbronner Abt gerne gesehen, wenn »… ein gutherziger Schulmeister allhin verordnet würde, welcher nit allein die Königspronnischen, sondern auch der anderen underthanen Kind unterrichten … könndte…«

Damit wird gleich zu Beginn der Oberkochener Schulgeschichte das konfessionelle Spannungsfeld deutlich, in dem die Oberkochener Schulen bis zum staatlich verordneten Zusammenschluß im Jahre 1936 gearbeitet haben. Die weitere Entwicklung der Oberkochener Schulen ist eng verbunden mit dem Wachstum der Gemeinde Oberkochen nach dem Zweiten Weltkrieg. Dank der Tatkraft und Weitsicht der Verantwortlichen wurde ein der »Jungen Stadt Oberkochen« gut angepaßtes Schulsystem geschaffen. Dieses besteht aus der Dreißental- Grund- und Hauptschule, der Tierstein-Grundschule, der Sonnenbergschule (Sonderschule für Lernbehinderte) und dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium mit neusprachlichem Zug. Ergänzt werden die Oberkochener Schulen durch die Realschule in Königsbronn und durch die Musikschule Oberkochen-Königsbronn. Somit ist nicht nur der Beginn der Oberkochener Schulgeschichte mit Königsbronn verknüpft, auch die moderne Entwicklung trägt gemeinsame Züge.

Schulen in Oberkochen bis nach dem Dreißigjährigen Krieg

Nachdem der Königsbronner Abt 1581 nochmals wegen einer »Schul- oder Pfarrbehausung zu Oberkochen« nach Stuttgart geschrieben hatte und »Steine, Sand, Holtz und anderes, was durch den Winter herzugeführet werden möchte…«, bereitgestellt waren, wurde offensichtlich 1582 mit dem Bau eines Hauses auf dem Platz der jetzigen alten evangelischen Kirche begonnen, das Kirchenraum, Pfarrwohnung und Schulstube zugleich beherbergen sollte. Allerdings stellte sich der als Kirchenpatron in Oberkochen einflußreiche Fürstpropst von Ellwangen dem Bauvorhaben entgegen. Daraus entstand ein Streit, der bis 1625 dauerte. Ungeachtet dieser juristischen Auseinandersetzungen kam jedoch im Jahre 1583 »der gewesene Provisorus zu Brackenheim, Ulrich Nicolai von Stuttgarten« nach Oberkochen. Ihm »ward gnädig aufferlegt, die Jugent neben dem Lesen und Schreiben im Catechismus zu unterweisen«, und auf höchsten Befehl hin sollte er »nit allein zum Schulmeister, sondern zum Kirchendiener und Prediger« ernannt werden. Ulrich Nicolai war der erste evangelische Pfarrer, Schulmeister und Mesner Oberkochens. Für seine dreifachen Dienste wurde er in Naturalien entlohnt und erhielt dazu »von der Gemeindt die bewilligten zehn Gulden«.

Somit war die evangelische Schule zunächst eine »Pfarrschule«. Die Visitationsberichte jener Jahre enthalten meist die lapidare Bemerkung: »Schulmeister ist keiner da, Pfarrer haben versehen«. Da die Pfarrer »Wohnung auff der Kirch gehabt« hatten, wurde die Schule ebenfalls im Dachstock der Kirche abgehalten. Die Schülerzahl jener Jahre läßt sich schwer abschätzen. Weil es keine geregelte Schulpflicht gab, kam nur ein Teil der Kinder zur Schule, etwa bis zu fünfzehn dürften es gewesen sein.

Leider liegen über die katholische Schule jener Zeit keine genauen Aufzeichnungen vor. Nie ist von der Gründung einer katholischen Schule in Oberkochen die Rede. Zwar hatte 1343 der damals noch katholische Abt von Königsbronn in Ellwangen für Oberkochen einen eigenen Pfarrer beantragt, der sicherlich auch »Pfarrschule« gehalten hat. Wohl wird in einem Salbuch der Fürstpropstei Ellwangen ein Hannss Gold genannt, der 1604 bis 1606 in Oberkochen Schule gehalten haben soll, aber erst 1662 taucht in den Oberkochener Aufzeichnungen Hans Kirnberger als katholischer Lehrer und Mesner auf. Im Jahre 1666 begannen umfangreiche Verhandlungen wegen Reparaturen am Oberkochener katholischen Schulhaus. Offensichtlich war also ein solches vorhanden, obwohl über seine Entstehung keine Angaben vorliegen.

Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende der geistlichen Herrschaften (1803)

Auch nach 1648 blieb Oberkochen ein »geteiltes Dorf«. Versuche, die Besitzverhältnisse zwischen Ellwangen und Württemberg durch Gebietstausch zu bereinigen, hatten keinen Erfolg. Nach langwierigen Verhandlungen wurde jedoch 1749 in Aalen ein Vertrag geschlossen, der Rechte und Pflichen regelte, Doppelbesetzung der wichtigsten Ämter festschrieb, aber auch helfen sollte, Streitigkeiten gütlich beizulegen. Den Oberkochener Schulmeistern beider Konfessionen brachte dieser Vertrag Vorteile. Sie wurden »vom Wachen, Bottenlaufen und Handfrohnen freygelassen« und beide, der »ellwangische Schulmeister loci ( = des Ortes) und der württembergische einander gleichgehalten«.

Die evangelische Schule

In jenen Nachkriegsjahren wechselten die evangelischen Pfarrer häufig. Teilweise war die Pfarrstelle aus Geldmangel nicht besetzt. Somit vegetierte auch die Schule dahin, die ohnedies zunächst nur im Winter gehalten wurde. 1661 hat »der Pfarrer selbst Schule gehalten; Knaben 3, Mägdlein 6«. Noch 1667 wird bemängelt, »daß die Eltern ihre Kinder gar schlecht in die Schule schicken«. Dieser Zustand bessert sich langsam, 1684 heißt es: »Der Pfarrer hat Schule gehalten und gehabt Knaben: 9, Mägdlein: 11. Sein ziemlich fleißig kommen und wohl informieret worden.« Erst im Jahre 1687 wird Nicolai Briel als evangelischer Schulmeister und Mesner genannt. Er ist 49 Jahre alt und hält die Winterschule. Aber schon 1692 wird abermals erwähnt, Pfarrer Johann Georg Hochstetter habe den Unterricht »in seinem Haus« übernommen. 1697 zieht ein neuer Lehrer auf, über den 1708 berichtet wird: »Schulmeister und Mößner ist Joh. Georg Sebich von Ulm, 59 Jahre alt. Im Schuldienst steht er 11 Jahr, hat noch 6 Kinder. Winterschul wird gehalten und gehen darein 14 Knaben, 12 Mägdelein. Die Sommerschul ist gar schlecht, man will sie gar abthun…Weil dieser Schulmeister ein schlechter Schreiber ist (Anmerkung: er war von Beruf Schneider), so werden die Klagen immer repetiert, die Kinder lernen nicht schreiben. Es ist aber die Soldung so schlecht, daß man nicht Leute haben kann wie man will.…«

1715 tritt als neuer Lehrer in Oberkochen Johann Georg Honold auf, von Beruf ebenfalls Schneider. Er wird als fleißiger Lehrer geschildert, habe eine »gute Gab und Methode zu informieren« und er »verstehe die Rechenkunst gut«. 1734 ist als Schulmeister, Mesner und Organist der evangelischen Gemeinde dessen Sohn Jeremias Honold (der Ältere) verzeichnet. Auch er ist von Beruf Schneider. Sein Verhältnis zum Ortspfarrer ist offensichtlich nicht gut, denn Pfarrer Enslin schreibt im Pfarrbericht von 1745 über ihn: »…am Fleiß aber fehlt es, die Schulzucht geht hin und her, der Lebenswandel ist nicht zum Besten, gegen den Pfarrer falsch, heimtückisch, mit anderen Leuten in stetigem Streit und Zank…«, ergänzt durch eine Randbemerkung von anderer Hand: »es ist derselbe ein armer Mann, hat viele Kinder«.

Der nachfolgende Schulmeister heißt ebenfalls Jeremias Honold: Wiederum war der Sohn Nachfolger des Vaters geworden. Seine Beurteilung lautet jedoch 1784 wesentlich günstiger: »…kann wohl lesen, buchstabieren, singen, rechnen, schreibt mittelmäßig, beweißt sich in Kirch und Schul und Lebenswandet ordentlich…«. Dieser Jeremias Honold (der Jüngere) ist »ein guter Ökonom«, der lange Zeit nicht im evangelischen Schulhaus Wohnung hatte, weil sein Vieh nicht unterzubringen war.

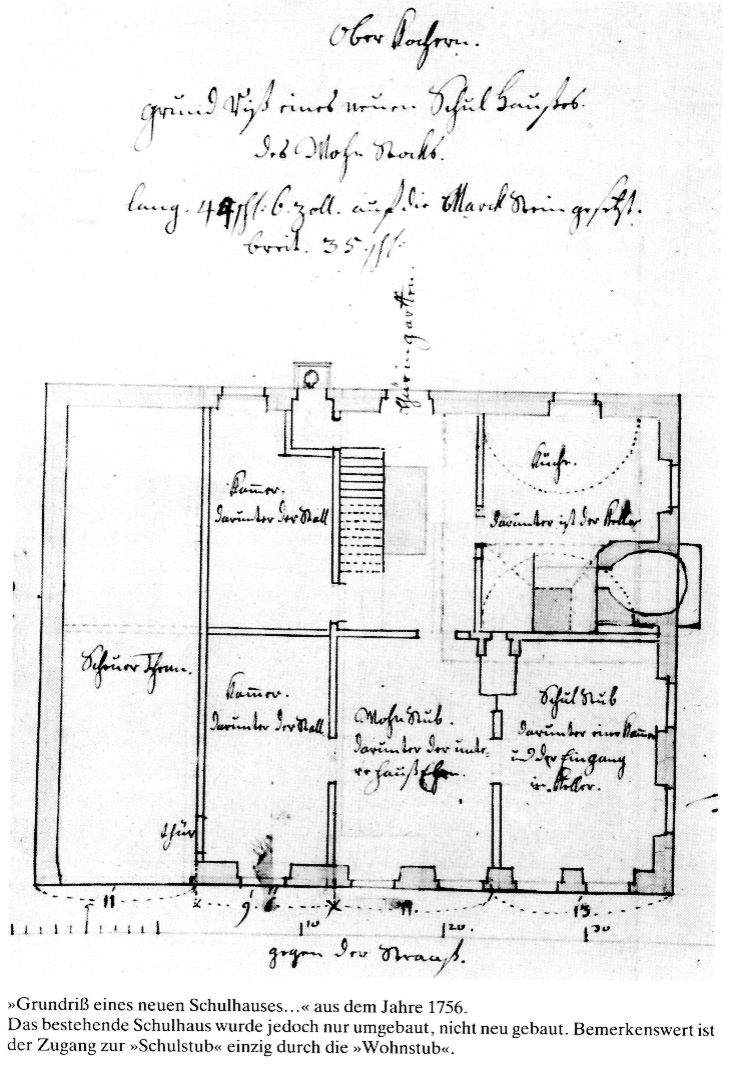

Dieses Schulhaus gehörte laut Pfarrbericht aus dem Jahre 1745 »der evangelischen Bürgerschaft und wird von ihr im Bau erhalten, als wozu jährlich etwas über 21 Gulden zugeschossen werden, normal dem Schulmeister 10 Gulden als Besoldung, 5 Gulden als Capital-Zinß, das übrige solle zum Schulhausbau verwendet werden. Es hat aber der württembergische Schultheiß dies Geldt 11 Jahr eingezogen, das Haus in Abgang kommen lassen… und die Summe der zum Schulbau gehörigen Gulden zur anderen Bürgersteuer gezogen,… er will auch weiter darüber kein gutes Wort, noch das hinweggenommene Geldt zur nöthigen Schulbesserung hergeben«. Ob und wie der Schultheiß eingelenkt hat, ist nicht vermerkt. Das Schulhaus wurde jedoch 1756 renoviert. Es stand vermutlich an der Stelle des derzeit nicht mehr vorhandenen Hauses Ecke Aalener Straße und Bürgermeister-Bosch-Straße und enthielt Schullokal und Lehrerwohnung (siehe Abbildung S. 88).

Als Jeremias Honold (der Jüngere) 1803 mit 68 Jahren den Beruf aufgab, wurde der 1774 in Degenfeld geborene Jakob Nagel sein Nachfolger. Dieser wird als fleißig geschildert und »seit seinem Hierseyn ist der Zustand der Schule auffallend verbessert worden«. Die Schüler »zeichnen sich besonders auch in reinlichen und anständigen Sitten aus, wie im hurtig schreiben und im Kopfrechnen«. Während des Winters war der Schulbesuch regelmäßig und gut. Im Sommer dagegen wurde ohnedies lange Zeit nur am Montag, Mittwoch und Freitag unterrichtet, und »die Versäumnisse des Sommers sind bei einigen stark, können aber, weil es entweder arme oder Bauernkinder sind, die bei dem starken Ackerbau und Viehhüten so nötig gebraucht werden, nicht wohl bestraft werden«.

Zum Schreibenlernen wurde ein »a‑b-c-Buch« benützt. Für die älteren Schüler diente montags oft die Sonntagspredigt als Nachschreibeübung. Als Liederbücher waren 27 Exemplare des evangelischen württembergischen Gesangbuches vorhanden. Aber auch Ansätze moderner Pädagogik sind erkennbar. Da wurden z.B. »die wider das Lesen und Schreiben gemachten Fehler laut corrigiert« und »öfters ließ man die Kinder Fehler selbst aufsuchen und verbessern«. Auch gab es an der Schule eine Schulbibliothek, die 1806 »mit Pfarrer Langes französischer Sprachlehre vermehrt wurde«, was offensichtlich mit »allzustarken Einquartierungen und Durchmärschen französischer Truppen« zusammenhing. Außerdem wurden die »vorzüglichsten« Schüler namentlich aufgezählt: »Georg Adam Scheerer, Johann Balthasar Moser, Caspar Widmann, Johanna Barbara Burrin, Magdalena Heckerin, Elisabeth Barbara Seinzingerin, Maria Barbara Moserin«.

Die katholische Schule

Obwohl die Entwicklung der katholischen Schule Oberkochens sehr stark mit der Geschichte der katholischen Kirchengemeinde verknüpft ist (siehe »Geschichte der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Oberkochen«), liegen aus jener Zeit wenig individuelle Daten über sie vor. Den Unterrichtsbetrieb jedoch illustriert die »Fürstlich Ellwangische Schulordnung« aus dem Jahre 1749. Diese Ordnung stellte an die Lehrer hohe Anforderungen. Sie sollten von »untadelhafter Aufführung« sein und mußten im Schreiben, Lesen, Rechnen und »in Cantu (Gesang) wohl geübt seyn«. Ihre Besoldung erfolgte aus dem Schulgeld, das die Eltern der Schüler bezahlen mußten. Reichte dieses nicht aus, hatten »Pfarrer und geistlicher Rat für mehr Geld zu sorgen«.

Der Unterrichtsstoff umfaßt buchstabieren, schreiben von Buchstaben, Silben und Wörtern. Als nächste Stufe ist das Auswendigschreiben vorgesehen und es sollen »kurtze Brieflein dictieret werden«. Rechnen ist zunächst am Kalender durch Abzählen von Tagen zu üben, solle aber »mit der Zeit zu allerley bürgerlicher Handthierung befähigen«. Knaben, »so zur Erlernung der lateinischen Sprache aspirieren möchten«, sollen dazu »alle fügliche Gelegenheit« finden. Schließlich sind »die dazu lusttragenden Kinder in Cantu Chorali und Figurali zu instruieren«. Auf strenge Schulzucht ist zu achten. Zwar dürfen die Schüler nicht an Haaren oder Ohren gezogen werden. Der Lehrer soll mit Worten »und der Rute strafen«, dies aber nicht im Zorn. Fleißige und fromme Schüler werden gelobt und belohnt. Die »Mägdlein sollen in den Schulen und Kirchen so viel als möglich jederzeit abgesondert werden«. Im übrigen sind »Schleifen und Schneeballwerfen, sowie im Sommer Baden verboten«.

Der Lehrer ist gehalten, während der Schulzeit im Schullokal anwesend zu sein, er darf nicht nebenher andere Schreibereien erledigen. Sind die Eltern mit dem Lehrer unzufrieden, dürfen sie nicht die Schule stören oder den Lehrer beschimpfen, sie haben sich an den Pfarrer zu wenden.

In Oberkochen besuchten im Winter 1781 nur die jüngeren Kinder die katholische Schule. Dann wurde auch im Sommer Pflichtunterricht eingeführt. Am Sonntag mußte nach dem Mittagessen eine Stunde lang der Stoff der Wintermonate wiederholt werden. Auch die Schulprüfungen waren auf Sonntagnachmittag angesetzt. Als Belohnung erhielten die besten Schüler vom zuständigen Amt Kocherburg (Unterkochen) Gebetbücher und Rosenkränze. Die erste derartige Schulprüfung fand in Oberkochen am 16. März 1750 statt. Allerdings wurde anschließend nicht über die Schularbeit berichtet, sondern festgestellt, der Schulmeister habe zu wenig Lohn, er verlange »wenigstens ad tempore« einen Malter Dinkel mehr.

Die katholischen Lehrer jener Zeit entstammten einer ortsansässigen Familie. Franz Gold (1684−1729) war vermutlich der erste dieser Oberkochener Schulmeister. Auf ihn folgte sein Sohn Franz Anton Gold (1712−1758), der 1752 bat, seine Entlohnung von 60 Gulden zu erhöhen, da er zwei Söhne ausbilden lassen wolle. Ob dieser Bitte entsprochen wurde, ist nicht bekannt. Allerdings bekam der nachfolgende dritte Schulmeister Gold, Johann Nikolaus (1737−1798) oder auch Franz Anton genannt, jährlich 66 Gulden ausbezahlt. Außerdem betrieb dieser ebenso wie sein evangelischer Kollege Jeremias Honold eine Landwirtschaft, was zwar dem Unterricht abräglich war, den Lebensstandard der Schulmeisterfamilien aber anhob.

Nach 35 Jahren Dienstzeit schied Johann Nikolas Gold aus dem Beruf und empfahl seinen 1773 geborenen Sohn, der wiederum Franz Anton hieß, als Nachfolger. Dieser hatte einige Jahre bei seinem Vater gelernt und drei Monate in Ellwangen bei anderen Lehrern den Unterricht besucht. 1794 erhielt er die Stelle seines Vaters. Über seine Lehrtätigkeit wird nichts berichtet. Nur einmal wurden ihm von seiner Mesnerbesoldung 15 Gulden abgezogen, da er die Hochzeitsgelder neugetrauter Paare nicht nach Ellwangen abgeliefert hatte. Seine Frau war offensichtlich schreibunkundig, denn sie unterzeichnete 1824 den Kaufvertrag für einen Acker mit drei Kreuzen. Franz Anton Gold starb im selben Jahr; damit hatte die Familie Gold das Schulmeisteramt der katholischen Gemeinde über hundert Jahre versehen.

Für das katholische Schulhaus Oberkochen war der Kocherburg-Amtmann in Unterkochen zuständig. Dieser berichtete 1753 nach Ellwangen, daß »wegen anwachsender Jugend« das Schulhaus erweitert werden müßte. Dem wurde nach vielen weiteren Bitten stattgegeben, jedoch war zu jedem noch so kleinen Schritt die Erlaubnis des Fürstpropstes einzuholen. Im Petershölzle wurde zur Neubaufinanzierung Holz geschlagen, Ellwangen mußte dessen Versteigerung extra genehmigen. Eine Fabrik in Unterkochen wollte das Holz kaufen, der Fürstpropst hatte den Verkauf zu billigen. Der von Baumeister Pahl aus Aalen entworfene Bauplan wurde »untertänigst« eingereicht, bis zur »allergnädigsten« Genehmigung verstrichen einige Wochen. Erst als der Oberkochener Pfarrer energisch auf baldigen Baubeginn mit dem Hinweis drängte, 70 Schulkinder würden im Winter ohne Schule sein, wurde am 28. Juni 1755 mit dem Bau begonnen. Die Schwierigkeiten waren damit aber noch nicht beseitigt. Ellwangen wollte zu den Baukosten, die auf 799 Gulden und 25 Kreuzer veranschlagt waren, kein Geld beisteuern und meinte, die Oberkochener Heiligenpflege solle die Mittel aufbringen. Die Bauern wollten das Holz nicht unentgeltlich nach Unterkochen transportieren, da sie kurze Zeit zuvor beim Bau des Pfarrhauses mitgeholfen hatten. Schließlich wurde das neue katholische Schulhaus doch fertiggestellt, bereits 1782 aber wurde wieder von Reparaturen berichtet: Glasermeister Holtz aus Aalen besserte um 16 Gulden und 15 Kreuzer fünf verfaulte Kreuzstöcke aus, verwendete aber sparsamerweise die alten Scheiben wieder. Jedoch steht das Haus heute noch neben der katholischen Pfarrkirche (sogenanntes altes Schwesternhaus) und hat in zwei Jahrhunderten einigen Oberkochener Schulen als Unterkunft gedient.

Die Zeit der württembergischen Herrschaft

Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts ergaben sich bei den Oberkochener Herrschaftsverhältnissen einschneidende Veränderungen. Die Fürstpropstei Ellwangen wurde dem durch Napoleons Gnaden im Jahr 1806 Königreich gewordenen Württemberg eingegliedert, das Königsbronner Klosteramt endgültig aufgelöst. So war Oberkochen ab jener Zeit ungeteilt württembergisch, die konfessionelle Spaltung blieb jedoch erhalten und damit auch die Existenz der beiden Konfessionsschulen.

Lehrer der Oberkochener Schulen

Jakob Nagel, von dem schon die Rede war, wurde 1816 nach Goldburghausen »befördert«. Sein Nachfolger als evangelischer Schulmeister war Lehrer Bitz, der 1817 für die Führung des Impfverzeichnisses zur Pockenschutzimpfung von der bürgerlichen Gemeinde 12 Gulden erhielt, im übrigen aber keine gute Figur machte. Wegen einer Erkrankung sah und hörte er schlecht. Auch »lebte er mit seiner Frau nicht gut« und gab somit »in der Öffentlichkeit ein böses Beispiel«. Er wurde 1824 aus dem Dienst entlassen, erhielt aber von der verarmten Gemeinde nur eine geringe Pension. Deshalb sammelte er Kräuter, grub nach Wurzeln und mußte von seinem Nachfolger finanziell unterstützt werden, bis er als Kameralamtsdiener wieder selbst verdiente. Kein Wunder, wenn festgestellt wurde, daß »die Schule in Erkenntnis und Wachstum mehr ab- als zunimmt«.

Wie auf katholischer Seite wechselten damals auch an der evangelischen Schule die Lehrer häufig. Dies hing mit der geringen Lehrerbesoldung zusammen, war aber auch Folge des unzureichenden Schulhauses: 1849 sagte Schulmeister Stöckle, es sei ihm unmöglich, im evangelischen Schulhaus zu wohnen, er müsse sich um einen anderen Dienst umsehen.

Erst drei Jahre nach dem Tode von Franz Anton Gold erhielt 1827 die katholische Schule wieder einen ständigen Lehrer. Es war dies Schulmeister Balluff, ein sehr musikalischer Mann, der auch den Kirchenchor und den Männerchor leitete. 1837 wurde ein Lehrergehilfe eingestellt, da die Schule zweiklassig geworden war. Bis 1858 wechselten nun die Lehrer wieder häufiger. Dann aber zog Schulmeister Morassi in Oberkochen auf und übernahm die etwa 90 Schüler der katholischen Schule. Über Morassis Unterrichtsstil ist nichts bekannt. Streng und energisch scheint er jedoch gewesen zu sein. Er teilte Schüler zur Aufsicht während seines Kirchendienstes ein, was zu Auseinandersetzungen mit Eltern führte. Nachdem Morassi 20 Jahre in Oberkochen tätig gewesen war, wurde er 1878 nach Unterkochen versetzt und 1893 siebzigjährig in den Ruhestand versetzt und mit der goldenen Verdienstmedaille des Friedrichordens ausgezeichnet.

Anstellung und Besoldung der Lehrer

»Das Recht zur Besetzung der Schullehrerstelle steht der hiesigen Gemeinde zu, von welcher im Jahr 1826 der gegenwärtige Schulmeister gewählt worden ist«, so besagt der evangelische Pfarrbericht von 1829. Durch das Schulgesetz von 1836 ging das Recht der Stellenbesetzung jedoch auf das Königliche Konsistorium in Stuttgart über. Für die Besoldung der Lehrer war aber weiterhin die bürgerliche Gemeinde zuständig. Diese mußte für die Lehrer auch die üblichen Abgaben bezahlen.

Der Pfarrbericht von 1826 enthält eine genaue Aufstellung über die Entlohnung des evangelischen Schulmeisters. Das Einkommen dieses Lehrers bestand aus fixen Einnahmen und veränderlichen Posten. Zu den ersteren zählten 21 Gulden »von der Commune« und 15 Gulden aus der »Heiligen (= Kirchen) — Kasse«. Weiter erhielt er Roggen, Dinkel und Holz als Naturalien im Wert von 36 Gulden, wobei mit dem Holz auch die Schulstube geheizt werden mußte.

Als veränderliche Besoldungsteile werden Gartennutzung und Acker- bzw. Weidepachten genannt. Ferner standen dem Schulmeister Entschädigungen für den Gesang an Weihnachten und beim Hagelfeiertag zu. Für Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse waren zusammen 12 Gulden angesetzt. Als Schulgeld erhob er von 35 Kindern 42 Gulden. Da zur Zeit des Berichts dem Schulmeister 21 Gulden für den Unterhalt seines Amtsvorgängers abgezogen wurden, kam er auf ein Jahreseinkommen von 142 Gulden und 35 Kreuzern.

Ähnliche Verhältnisse herrschten bei den katholischen Lehrern. Schulmeister Balluff bat 1829 um Erhöhung des Schulgeldes. Diese wurde abgelehnt, da er durch Zunahme der Schülerzahl um 20 in den beiden letzten Jahren ohnedies mehr Geld bekommen habe. 1852 berechnete der katholische Lehrer Weiblen sein Jahreseinkommen auf 250 Gulden. So ist nicht verwunderlich, daß Lehrer beider Konfessionen sich zusätzliche Verdienstquellen erschlossen. Diese reichten von musikalischen Tätigkeiten über Sonntagsschule (drei Gulden zusätzlich) und Aufziehen der Turmuhr, wofür der katholische Lehrer Veith 1852 jährlich sechs Gulden bekam, bis hin zur Führung einer Agentur der Frankfurter Versicherungsgesellschaft.

Die Einkommen der Schulmeister stiegen jedoch allmählich an. 1865 wurden 425 Gulden, 1872 schon 525 Gulden ausbezahlt. 1899 erhielt der katholische Lehrer 1124 Goldmark, während sein evangelischer Kollege 1100 Goldmark bekam, teilweise noch in Naturalien, was erst 1909 abgeschafft wurde.

Die Schulhäuser im neunzehnten Jahrhundert

Nach der Vereinigung der beiden Oberkochener Herrschaftsbereiche im Königreich Württemberg hatte die bürgerliche Gemeinde für zwei Schulhäuser zu sorgen, was sie finanziell nur schwer verkraftete. Zudem war die Rivalität zwischen den Schulen und ihren Schulmeistern groß. Weil z.B. der katholische Lehrer einen Keller bekommen sollte, beantragte der evangelische Schulmeister Adam bei einer der Renovierungen des Schulhauses ebenfalls den Einbau eines Kellers. Der Keller der katholischen Schule wurde angelegt, Adam aber ging leer aus und hielt seine Schweine weiterhin im Schulhaus. Dies führte zu Reibereien mit den Nachbarn, worauf Adam die Schweinehaltung im Schulhaus verboten wurde.

Schon 1813 war durch königliche Verfügung die Erweiterung der evangelischen Schulstube empfohlen worden, und das Königliche Oberamt hatte 1822 ebenfalls vergeblich angeregt, die zum Verkauf stehende Lammwirtschaft als Schulsaal zu erwerben, um grundsätzliche Verbesserungen der Raumsituation herbeizuführen. Stattdessen wurden laufend kleinere Erweiterungen und Reparaturen vorgenommen, wie z.B. von Maurermeister Wingert ausgeführte Maurerarbeiten für 13 Gulden, Zimmerarbeiten durch Zimmermeister Schoch für 8 Gulden und 23 Kreuzer, und Joseph Hägele lieferte »10 Stühl, 1 Katheder« für 13 Gulden.

Schulhausmisere und Konkurrenzdenken spiegeln sich wider in Protokollen und Berichten jener Jahre. Der evangelische Pfarrbericht von 1827 sagt darüber aus: »Das evangelische Schulhaus verdankt seine unpassende Lage am äußersten Rande des Dorfes und seine Beschaffenheit theils dem Mangel an tauglichen Hofstätten und Wohnungen innerhalb des Ortes, theils aber auch, wie es scheint, der Eifersucht der katholischen Bewohner, welche, da es aus der gemeinschaftlichen Gemeindekasse gebaut und erhalten werden muß, dem Aufbau oder Ankauf eines Lokals für die Schule bisher allerlei Schwierigkeiten entgegenzusetzen wußten…«. 1830 wurde zur Vergrößerung der evangelischen Schule eine Scheuer gekauft und man holte Kostenvoranschläge zur Erweiterung beider Schulhäuser ein: Für das evangelische Schulhaus mußten 536 Gulden und 24 Kreuzer bereitgestellt werden, für das katholische Schulhaus ergab sich ein Aufwand von 560 Gulden. Beide Schulgemeinden nahmen deshalb je 500 Gulden zu 4% auf; auch die zuvor gekaufte Scheuer wurde wieder veräußert und der Erlös für den Schulbau verwendet. Der Scheuerkauf und Verkauf hatte allerdings einen jahrelang anhaltenden Finanzierungsstreit zwischen den Konfessionen ausgelöst, der erst 1846 beigelegt werden konnte, wobei die gemeinsame Schulbaukasse wie ehedem in »ellwangisch«, d.h. in katholische Zuständigkeit und in »königsbronnisch«, d.h. in evangelische Verwaltung getrennt wurde. Dadurch kam zwar kein Gulden zusätzlich in die Kasse, doch konnten die dauernden Streitigkeiten und Reibereien verringert werden.

Trotz dieser finanziellen und administrativen Anstrengungen beider Gemeinden konnte die Schulraumnot nicht dauerhaft behoben werden. In den Berichten beider Stiftungspfleger ist kaum von zufriedenstellenden Verhältnissen die Rede, stets aber werden Baulasten, Schulden, Rückzahlungsschwierigkeiten beklagt. Der bauliche Zustand des evangelischen Schulhauses scheint immer bedenklicher geworden zu sein. 1831 wurde die Schulstube »um 11 Schuh in der Länge vergrößert«. Zum Ausgleich dafür mußte die Lehrerwohnung »einstöckig um 17 Schuh« erweitert werden. Der Schulraum war »nun brauchbar, aber die Wohnung ist äußerst mangelhaft«. Nicht einmal ein Keller wurde eingerichtet, in dem »die Erdbirnen vor dem Erfrieren« hätten geschützt werden können.

1853 erklärte der Amtsarzt das evangelische Schulhaus für gesundheitsschädlich. Trotzdem mußten Lehrer und Schüler noch weitere sieben Jahre in diesem Haus ausharren, bis es »im Jahre 1860 an den Bergmann Ludwig Storg abgetreten« wurde. Storg gab dafür Haus und Garten »in der Kirchgasse zwischen Joseph Wingert und Georg Adam gelegen« als Platz für den beabsichtigten Schulhausneubau. Dieses Tauschgeschäft sowie der Abbruch des Storg’schen Hauses und der Neubau des Schulhauses wurde in allen Einzelheiten durch ein umfangreiches Protokoll festgelegt. So mußte z.B. von der Schulgemeinde zwischen Garten und Wohnhaus von Widmann »ein Kantel zum Ablauf des Wassers gepflastert« werden, und der jeweilige Lehrer war verpflichtet, »sein Vieh nur durch die Remise zu treiben, sowie auch den Dung durch dieselbe zu führen«. Die Kosten für den Neubau beliefen sich auf 6 788 Gulden. Davon übernahm der Staat 850 Gulden, die Gemeinde bezahlte 1 938 Gulden, der Rest von 4000 Gulden wurde durch Schuldaufnahme aufgebracht. Das neue evangelische Schulhaus wurde am 3. Januar 1861 durch Dekan Neuffer aus Aalen und Pfarrer Dürr eingeweiht. Dieses Haus beherbergte bis 1936 die evangelische Schule und 1937 bis zum endgültigen Zusammenschluß der Oberkochener Schulen die katholische Bekenntnisschule. 1957 wurde dort die Außenstelle des Schubart-Gymnasiums eingerichtet. Einige Jahre waren Gemeindebücherei und Jugendhaus der Stadt Oberkochen dort untergebracht. Künftig beherbergt das Haus Aalener Straße 19 die Oberkochener Heimatstuben.

Die Feststellung des evangelischen Pfarrberichts von 1827, daß die katholischen Einwohner Oberkochens »gleich unmittelbar neben ihrer Kirche ein sehr geräumiges Schulhaus besitzen…«, mag angesichts der Unzulänglichkeit des evangelischen Schulhauses aus Sicht des evangelischen Pfarrers subjektiv richtig gewesen sein, der tatsächlichen Situation entsprach sie nicht. Auch das katholische Schulhaus war ständig reparaturbedürftig und es herrschte dauernd Platzmangel. So wurde einmal versucht, im Gasthaus »Ochsen« ein Schullokal anzumieten, was wegen »Beherberg fremder Personen« nicht gelang. Oder man legte Lehrer Balluff nahe, »er möchte die Schul in seinem Wohnzimmer abhalten«, worauf er gegen einen Gulden monatlicher Entschädigung einging. 1837 war die katholische Schule zweiklassig geworden, weshalb zusätzlicher Schul- und Wohnraum zu schaffen war. 1869 wurde im Dachgeschoß ein weiteres Lehrerwohnzimmer eingebaut. Da Lehrer Gutmann 1882 seine Viehhaltung aufgab, konnten zwei Wohnräume in die früheren Stallungen verlegt werden. 1885 gab es wiederum zu wenig Schulraum, jedoch konnte die Gemeindekasse wegen vordringlicher anderer Aufgaben wie z.B. der Friedhoferweiterung keine Mittel bereitstellen. Deshalb beschwichtigte man die Forderung nach einem Schulhausneubau mit dem Hinweis, Kinder und Lehrer hätten ja Gelegenheit, sich am Nachmittag durch Mithilfe in der Landwirtschaft in frischer Luft von der Schularbeit in unzulänglichen Räumen zu erholen.

Der Unterricht

Schule wurde in Oberkochen an Werktagen das ganze Jahr über gehalten, unterbrochen von den Ferien, die sich an der Landwirtschaft orientierten. In den Sommermonaten hatten die »Oberklassen« (Klasse 4–7) von 6 Uhr bis 10 Uhr Schule, die »Unterklassen« (Klasse 1–3) wurden von 10 Uhr bis 12 Uhr unterrichtet. Über den Unterricht sagen weder Gemeindeprotokolle noch Pfarrberichte etwas aus. Deshalb können über Unterrichtsweise und Lehrstoff nur allgemein gehaltene Angaben gemacht werden. In der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts waren Schreiben und Rechnen, ergänzt durch Religion und Singen, die Hauptfächer. Sachunterricht entfaltete sich nur zögernd. In einer Anordnung aus dem Jahre 1842 sind jedoch schon für jedes Fach Standardwerke zur Benützung angegeben, so z.B. »Elementargeometrie« in einer Magdeburger Ausgabe von 1840 oder »Geographie von Württemberg«.

Ein Erlaß aus dem Jahre 1826 hebt die Lied- und Musikpflege besonders hervor. Es heißt dort: »Seine Königliche Majestät haben in höchster Anerkennung der Wichtigkeit eines guten Kirchengesangs und zur Ermunterung des Eifers für diejenigen Schul-Lehrer, welche,… sich in diesem Zweige des Unterrichts vorzüglich auch außer den Schulstunden besonders auszeichnen…, Preise von je 10 Gulden ausgesetzt«. Pro Woche sollten zwei Stunden »methodischen Gesangsunterrichts« erteilt werden und die »Schul-Conferenzen sind jedesmal mit einem vierstimmigen Choralgesang zu eröffnen«. Diese Konferenzen dienten der Fortbildung der Lehrer, für deren Besuch pro Lehrer 40 Kreuzer, für einen Provisor nur 30 Kreuzer Tagegeld vorgesehen waren.

Industrie- und Zeichenschule

Um das Jahr 1820 entstanden an einzelnen Orten des Landes die sogenannten »Armen- und Industrieanstalten«, in denen Frauen und Mädchen Handarbeiten fertigten, die verkauft wurden. Um die Teilnehmerinnen zu schulen, wurden dafür »Industrie‑, Arbeits- oder Fortbildungsschulen« eingerichtet, die wegen der jahreszeitlichen Beschränkung auch »Winterschulen« genannt wurden. Noch 1862 konnte in Oberkochen »wegen unüberwindlicher Hindernisse« keine derartige Schule betrieben werden. 1877 wird aber berichtet, für katholische und evangelische Mädchen habe »wie im letzten Winter« Arbeitsschule stattgefunden. Die konfessionelle Zusammenarbeit hielt nicht lange an, es gab Reibereien und Streitigkeiten. 1898 existierte eine katholische Industrieschule, an der Eva Betzler, die Frau des Polizeidieners, Häkeln und Straminnähen unterrichtete und mit 40 Mark entlohnt wurde, während die Hafnerehefrau Maria Fischer für Stricken zuständig war und dafür 35 Mark bekam. Die evangelische Industrieschule betreute zu jener Zeit Auguste Beißwenger für ein Entgelt von 40 Mark.

Im Sommer 1879 fand in Oberkochen eine »Ausstellung von Materialien und Produkten des Töpfergewerbes und der Thonwarenfabrikation« statt, zu deren Eröffnung der Präsident der »Centralstelle für Gewerbe und Handel« Dr. von Steinbeis von Stuttgart gekommen war. Bei der Eröffnungsansprache regte Steinbeis die Einrichtung einer »Zeichenschule« an. Da sich die Gemeinde nicht zu einem solchen Schritt entschließen konnte, gründeten die Oberkochener Häfner gemeinsam mit anderen Gewerbetreibenden einen Gewerbeverein, dessen Hauptaufgabe zunächst die Einführung von Zeichenunterricht war. Der Besuch dieses Unterrichts, der von Lehrer Gutmann erteilt wurde, war freiwillig. Es nahmen »daran Schüler und Confirmierte und ihnen zur Ehre sei es hervorgehoben — auch junge Leute über 18 Jahren teil«. Nach einigen Jahren beteiligte sich auch die bürgerliche Gemeinde an der Finanzierung des Zeichenunterrichts. 1895 erhielt Schullehrer Schneider für Zeichenunterricht, den er bei den »Knaben beiderlei Konfession erteilte«, zehn Mark aus der Gemeindekasse.

Erst am 8. November 1904 beschloß der Gemeinderat, die Kosten für den »interkonfessionellen Zeichenunterricht aus der Gemeindekasse« zu bestreiten. Die evangelische Ortsschulbehörde machte »wegen sehr geringer Schülerzahl« von diesem Angebot keinen Gebrauch. An der katholischen Schule aber wurde 1905 Zeichenunterricht als freiwilliges Fach eingeführt, an dem auch schulentlassene Jugendliche teilnehmen konnten. Lehrer Ulsamer bekam 1906 als Unterrichtsentgelt eine Mark pro Stunde.

Die Oberkochener Schulen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs

Neubau des katholischen Schulhauses

Nach langem Zögern entschloß sich die katholische Schulgemeinde um die Jahrhundertwende zum Bau eines neuen Schulhauses. Für den am damaligen Dorfrand gelegenen Bauplatz beschloß der Gemeinderat am 20. Juni 1900, »in der Jägergasse eine neue Baulinie festzulegen und behufs Einholung der Genehmigung zum Neubau eines Schulhauses und Schülerabtritts« das Baugesuch dem königlichen Oberamt in Aalen vorzulegen. Die Finanzierung des Bauvorhabens bereitete großes Kopfzerbrechen, denn die Finanzkraft der katholischen Schulgemeinde war gering. Zwar gab es weit mehr katholische Bürger als evangelische im Ort, aber die steuerabwerfenden jungen Industriebetriebe Oberkochens waren überwiegend in evangelischer Hand, während das Hafnergewerbe, die Domäne des katholischen Bevölkerungsteils, immer mehr in Existenznot geriet. Schließlich konnte der Bau durch eine Schuldaufnahme von 50 000 Mark gesichert werden, und die bürgerliche Gemeinde übernahm am 16. August 1901 »die Selbstzählerbürgschaft für ein Darlehen von 30 000 Mark«, das die Württembergische Sparkasse Stuttgart bereitgestellt hatte.

Dieses Schulhaus ist heute der Altbau der Dreißentalschule, wegen seiner roten Backsteinfassade gelegentlich auch »Fuchsbau« genannt.

Schulunterricht nach der Jahrhundertwende

In den Jahren nach 1900 schwankten die Schülerzahlen der evangelischen Schule und waren insgesamt rückläufig. Bei etwa 250 evangelischen Bürgern unterrichtete 1909 Lehrer Beck nur 30 Schüler. Die Zahl der katholischen Schüler dagegen nahm zu. 1904 wurde die zweite Lehrerstelle ständig besetzt, was bei 103 Schülern sicherlich kein Luxus war.

Im Unterricht beider Oberkochener Schulen begannen neben den herkömmlichen Unterrichtsgebieten Religion, Lesen, Schreiben, Aufsatz, Rechnen und Singen die Realien- und Sachfächer breiteren Raum einzunehmen. Durch Industrie- und Zeichenschule angeregt, wurde der Fächerkanon auch um Zeichnen, Handarbeit und Turnen erweitert. Der Turnunterricht wurde zunächst wöchentlich mit je zwei halben Stunden in der heute nicht mehr existierenden Turnhalle an der Katzenbachstraße (später Bauhof, heute TVO-Halle) erteilt. Freiübungen, Klettern an Stangen und Leitern, Hantierungen mit Stöcken und Sprungstäben, Übungen an Barren und Reck standen dabei im Vordergrund.

Zeichnen und Handarbeit dagegen waren noch lange Zeit nicht in den Stundenplan einbezogen. 1921 fand der Handarbeitsunterricht immer noch am freien Mittwoch- oder Samstagnachmittag statt, und gezeichnet wurde am Sonntag in der Frühe um 1/2 8 Uhr vor dem Gottesdienst.

Die Schulaufsicht

Die Oberkochener Schulen unterstanden im 19. Jahrhundert dem evangelischen Dekan von Aalen beziehungsweise einem der katholischen Pfarrer des Dekanats Hofen. Für die katholischen Lehrer erfolgte 1902 die Trennung von Lehrer- und Mesneramt. Dies wurde zwar als Befreiung empfunden, brachte aber auch Gehaltseinbußen. Außerdem ging die Schulaufsicht an das katholische Bezirksschulamt in Schwäb. Gmünd über. Auf evangelischer Seite erfolgte die Trennung von Schul- und sogenanntem niederem Kirchendienst erst 1906. Die Schulaufsicht lag von da an beim evangelischen Bezirksschulamt Heidenheim. Die Loslösung des Mesneramtes vom Schuldienst war ein erster Schritt zur Entfernung der Schulen aus dem engeren Einfluß- und Aufsichtsbereich der Kirchen. Diese Entwicklung, die im Dritten Reich zum vollständigen Bruch führte, wurde inzwischen, aber durch eine demokratische Schulverfassung auf ein angemessenes Maß von Zusammenarbeit und gegenseitiger Achtung zurückgeführt. Ohne Rücksicht auf das offizielle Verhältnis zwischen Kirche und Schule haben aber bis heute stets Lehrkräfte beider Konfessionen Organisten- und Chorleiterdienste in Oberkochen versehen.

Auswirkungen des Ersten Weltkrieges

Die beiden Oberkochener Schulen waren beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit Schulräumen ausreichend versorgt und die Lehrerstellen waren ordentlich besetzt. Man gab sich 1914/15 auch in den Schulen zunächst dem allgemeinen Siegestaumel hin und würdigte die einzelnen kriegerischen Ereignisse durch Schulfeiern. Der Umschwung setzte 1915/16 ein. Die Schuljugend mußte im Sommer verstärkt Beeren sammeln, im Winter Metalle und Altpapier. 1917 gab es zum ersten Mal von oben her verordnete »Kohlenferien«, d.h. die Schule fiel aus, um Kohlen zu sparen, obwohl in Oberkochen sicherlich genügend Holz zum Heizen vorhanden gewesen wäre. Am 2. November 1918 wurde die katholische Schule wegen der »spanischen Krankheit« geschlossen.

Jahre nach dem Ersten Weltkrieg

Infolge konstanter Schülerzahlen hatte die evangelische Schule in jenen Jahren keine Probleme mit Lehrkräften und Schulräumen. Seit 1911 war Hauptlehrer Günter evangelischer Lehrer und als solcher tüchtig und beliebt. Als Vorstand des Turnvereins und als Dirigent des evangelischen Männerchors »Frohsinn«, den er 1933 zum evangelischen Kirchenchor machte, hatte er großen Einfluß in der Gemeinde. Die katholische Schule dagegen stand immer wieder vor neuen Entscheidungen. Nach längerem Zögern wurde 1921 die vierte ständige Lehrerstelle eingerichtet und die vierjährige Grundschulzeit zur Pflicht gemacht. In jenem Jahr fand nach achtjähriger Unterbrechung wieder eine Schulprüfung statt, zum ersten Male durch einen Schulrat. An die vier Grundschuljahre sollten sich vier weitere Schuljahre anschließen, jedoch wurde das achte Schuljahr erst 1939 verwirklicht. Im Jahre 1925 wurden neue Lehrpläne verordnet, die unter Hervorhebung des Arbeitsschulgedankens die Realienfächer noch stärker betonten. So wurde z.B. das Fach Chemie eingeführt, und der Gemeinderat genehmigte die Anschaffung eines wetterkundlichen Meßsatzes. Mit diesen Geräten hat Oberlehrer Mager ab 1928 die Niederschlagsmengen gemessen und handschriftlich aufgezeichnet. Auch die Lernmittelfreiheit hielt in jenen Jahren Einzug: Die bürgerliche Gemeinde bezahlte für jeden Schüler drei Mark. Dafür wurden Bücher, Hefte, Schulgriffel und die damals noch übliche Schiefertafel angeschafft.

An der katholischen Schule wurden 1927 142 Schüler unterrichtet, 1931 waren es 210 Kinder. 1928 erwies sich der Schulhof als zu klein, an der Straße wurden deshalb Warnschilder für den Kraftfahrzeugverkehr aufgestellt. Die Raumnot machte sich immer deutlicher bemerkbar. War 1924 bei der Hauptprüfung vom Schulrat bezüglich der Räumlichkeiten das Fehlen eines Spucknapfes, der unbedingt zum Schulinventar gehöre, angemahnt worden, so wird 1935 festgestellt, »an keinem Ort im Bezirk sind solche unzulänglichen Verhältnisse«.

Zusammenführung der Schulen im Dritten Reich — Zweiter Weltkrieg

Die neuen Machthaber hatten sich vorgenommen, durch administrative Maßnahmen »frischen Wind« in die konfessionellen Schulstuben zu blasen. So fand am 4. Juli 1933 ein Sportfest der Jugend statt, das am Abend mit einem Sonnwendfeuer auf dem Volkmarsberg endete. Obwohl die Lehrkräfte während der Sommerferien in besonderen Schulungslagern umerzogen werden sollten, blieben die in Jahrhunderten gewachsenen Schulen Oberkochens bis 1936 intakt. An der katholischen Schule unterrichteten außer Schulvorstand Mager die Lehrer Umbrecht, Klotzbücher und Kessler. An der kleineren evangelischen Schule hatte 1934 Hauptlehrer Braun, der spätere Konrektor der Dreißentalschule, die Nachfolge von Hauptlehrer Günter angetreten. 1936 jedoch wurden vom Staat die konfessionellen Schulen aufgelöst und in der »Deutschen Volksschule«, zusammengefaßt. Zwar existierte in Oberkochen noch ein Jahr lang unter Herrn Klotzbücher eine katholische Bekenntnisschule mit 39 Schülern, ab 1937 gab es aber nur noch die eine »Deutsche Schule Oberkochen«. Sie führte für 7 Jahrgänge (=Schuljahre) 5 Klassen, die Schuljahre 2 und 3 sowie 6 und 7 waren je in einer Klasse beisammen. Klassenlehrer waren die Herren Schiele, Klotzbücher, Braun, Mager und Umbrecht. Aber nicht nur das Ende der konfessionell geprägten und früher von Pfarrern beaufsichtigten Schule war gekommen, auch der Religionsunterricht durfte nicht mehr von den Ortsgeistlichen erteilt werden, da sie den Treueeid auf den neuen Reichskanzler verweigert hatten.

Aus der Zusammenfassung der Schulen ergaben sich bald wieder Raumprobleme. Das Bezirksamt Ellwangen, dem die Oberkochener Schule nun unterstand, drängte sogar auf eine Schulerweiterung, da man mit »der ungewöhnlichen Maßnahme des Schichtunterrichts, der sonst nirgends mehr besteht, rechnen« müsse. Im Jahre 1939 wurde die sechste Lehrerstelle errichtet und damit auch das achte Schuljahr eingeführt.

Der Beginn des Zweiten Weltkriegs unterbrach diese Aufwärtsentwicklung. Häufiger Lehrerwechsel und Abordnungen zu Vertretungen an anderen Orten waren die ersten Kriegsfolgen. Dann nahmen schulfremde Aufgaben überhand: Kartoffelkäfersuchen. Bucheckernsammeln bis hin zum Versuch einer Seidenraupenzucht. Im Winter wurden die Schulräume mit Holz und Tannenzapfen geheizt, trotzdem gab es auch wieder Kohlenferien. 1943 waren nur noch drei Lehrer an der Schule, die den Unterricht bis hin zum Mädchenturnen notdürftig versahen. Im Oktober 1943 trafen 36 aus Stuttgart evakuierte Schüler ein, die bei Oberkochener Familien wohnten und auch schulisch zu betreuen waren. Günstigerweise kamen sie in Begleitung von Oberlehrer Fischer, der zusätzlich eine Oberkochener Klasse übernehmen konnte. 1944 ließ sich der Schulbetrieb kaum noch aufrechterhalten; im Frühjahr 1945 wurden nur noch »am Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 10 Uhr Hausaufgaben gegeben«.

Schule nach dem Zweiten Weltkrieg

Am 2.10.1945 wurde in Oberkochen der Schulunterricht unter sehr dürftigen äußeren Voraussetzungen wieder aufgenommen: »Die Heizung ist in Ordnung, nur die Fenster fehlen noch«, »die Bänke sind schadhaft und wackeln«, »zur Reinigung fehlen Besen, Seife und Lappen«, derartige Bemerkungen sind bis 1946 in den Aufzeichnungen zu finden. Zunächst waren nur drei Lehrkräfte zum Unterricht zugelassen, aber langsam normalisierten sich die Umstände, 1947 führte die Volksschule wiederum sechs Klassen wie vor dem Krieg, allerdings mit über hundert Schülern mehr als damals. Der Klassenschnitt lag bei 78 Schülern; noch 1948 zählte die Klasse von Herrn Maikler 126 Schüler.

Entsprechend der Einwohnerzahl Oberkochens stiegen die Schüler- und Klassenzahlen immer weiter an. 1950 wurden in 10 Klassen 565 Schüler unterrichtet. Obwohl nun das »Bergheim« als Schule benutzt wurde, war Schichtunterricht nicht zu vermeiden. Erst als 1951 ein Schulhausneubau, der heutige Mittelbau der Dreißentalschule, eingeweiht werden konnte, wurden die Verhältnisse vorübergehend erträglicher. Doch nahm die Zahl der Schüler weiter zu. Deshalb mußte 1953 der Handarbeitsunterricht in das alte evangelische Schulhaus an der Aalener Straße ausgelagert werden. 1954 wurde auch das alte katholische Schulhaus abermals als Schule benützt. Abhilfe brachte 1958 der zweite Erweiterungsbau der Dreißentalschule mit zwölf Klassenzimmern, Verwaltungsräumen und einer Schulküche. Zu jener Zeit unterrichteten 18 Klassenlehrer und eine Fachlehrerin an der Schule. Erster Rektor der Volksschule Oberkochen war Herr Maikler. dem 1954 bis 1971 Rektor Hagmann folgte.

Die moderne Entwicklung des Oberkochener Schulwesens bis 1986

Waren im Jahre 1936/37 die beiden Konfessionsschulen auf staatliche Anordnung zusammengeschlossen worden, ergab sich aus der Nachkriegsentwicklung Oberkochens eine freie Entfaltung des Schulwesens in vier eigenständige Schulen. Maßgeblich gestaltet und beeinflußt hat diese Entwicklung der damalige Bürgermeister Gustav Bosch, der zusammen mit dem Gemeinderat nicht nur die industrielle Entwicklung und den Wohnungsbau förderte, sondern ganz bewußt auch die Bildungseinrichtungen.

Dreißental — Grund- und Hauptschule

Aus der ehemaligen »Deutschen Schule« hervorgegangen, wird die Dreißentalschule als zweizügige Grund- und Hauptschule geführt. Als Schulgebäude dienen das 1900 erbaute ehemalige katholische Schulhaus, die beiden Neubauten von 1951 und 1958 und die Dreißental-Turn- und Festhalle. Die Schule ist wie die anderen Oberkochener Schulen gut ausgestattet. Fach- und Werkräume, Sprachlabor (eines der wenigen an einer Hauptschule) und Schulküche ermöglichen einen Unterricht, der allen modernen Erfordernissen gerecht wird. Schulversuche — so z.B. die Erprobung des sogenannten »Erweiterten Bildungsangebots für Hauptschulen« vor der landesweiten Einführung — und stete Bemühungen, den Schülern nach erfolgreich erlangtem Hauptschulabschluß den Weg ins Berufsleben zu ebnen, zeichnen die Dreißentalschule aus. Sie wird von Rektor Staudenmeier geleitet, der 1985 die Nachfolge von Rektor Streu (Schulleiter von 1971 bis 1984) angetreten hat.

Gymnasium Oberkochen

1957 begann die erste Klasse einer Außenstelle des Schubart-Gymnasiums Aalen im alten evangelischen Schulhaus mit dem Unterricht. Das »Aalener Ultimatum« bezüglich einer Kostenbeteiligung für auswärtige Schüler beschleunigte die Umwandlung der Außenstelle in ein selbständiges Progymnasium mit anfänglich vier Klassen (1959), das im Bergheim untergebracht war. In der Folgezeit vergrößerte sich die Schule Jahr für Jahr und 1972 war mit der ersten Reifeprüfung das Ziel erreicht: Das Gymnasium Oberkochen war mit 20 Klassen und rund 500 Schülern zum voll ausgebauten Gymnasium geworden.

Die mathematisch-naturwissenschaftliche Grundrichtung der Schule wurde 1979 durch einen neusprachlichen Zug erweitert. Dadurch ergeben sich heute gute Voraussetzungen für ein solides Kurssystem in der reformierten Oberstufe, das durch Kooperation mit anderen Gymnasien im musisch-sportlichen Bereich abgerundet wird. Das Bildungsangebot wird ergänzt durch naturwissenschaftliche Arbeitsgemeinschaften und bewußte Pflege der musischen Fächer. Über 120 kulturelle Veranstaltungen seit 1959 (Oratorien, Messen, Jugendopern, Spiele, Konzerte), aber auch zahlreiche Erfolge bei bildnerischen, literarischen und sportlichen Wettbewerben beweisen dies.

Der Schule steht eine aktive Elternschaft zur Seite: Schon seit 1967 besteht die »Gesellschaft der Freunde und Förderer des Gymnasiums Oberkochen e.V.«, die durch ideelle Unterstützung und finanzielle Zuwendungen die Arbeit der Schule fördert.

In der räumlichen Unterbringung teilte das Gymnasium Oberkochen, das seit seiner Selbständigwerdung im Jahre 1959 von Oberstudiendirektor Schrenk geleitet wurde, über fünfundzwanzig Jahre das Schicksal der früheren Schulen in Gestalt von permanenter Raumnot: Wanderklassen waren die Regel, Auslagerung von Klassen in das Bergheim beziehungsweise in die Tiersteinschule mußten viermal erfolgen. Der Bau der Schulgebäude am Tierstein erfolgte in vier Abschnitten: 1962 Einweihung des Klassenbaus mit Turn- und Schwimmhalle, 1970 Inbetriebnahme des Fachbaus, 1975 Aufstockung des Klassenbaus um ein weiteres Geschoß, 1983/84 Erweiterung des Klassenbaus im Osten und Neugestaltung des Pausenbereichs sowie Ergänzung des Aufenthaltsraumes durch eine Cafeteria. Damit hat das Gymnasium Oberkochen seine endgültige bauliche Form erhalten, die Klassen- und Fachräume für ein zweizügiges Gymnasium mit 18 Klassen umfaßt. Im Sommer 1989 wurde OStD Schrenk in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist OStD Lothar Freiburg, der die Schule seit 1990 leitet.

Tiersteinschule

Mit der Ausdehnung der Oberkochener Wohnsiedlungen auf das Gebiet Gutenbach — Wolfertstal — Tierstein, auch durch die Erschließung des Baugebietes Heide, wurde eine weitere Grundschule notwendig. Diese konnte 1965 als Tierstein — Grundschule eingeweiht werden. Sie ist als zweizügige Grundschule angelegt und führt acht Klassen der Schuljahre eins bis vier. Schulleiter war bis 1981 Rektor Gunzenhauser, sein Nachfolger war Dipl. Pädagoge Nuding, dem 1986 Rektor Uhl als Schulleiter folgte. Als kleinere selbständige Schuleinheit kann die Tierstein-Grundschule die Anforderungen des Bildungsplanes ideal erfüllen, wobei besonderes Gewicht im musisch-allgemeinbildenden Bereich liegt und die Nachbarschaft zum Hallenbad günstige Möglichkeiten für den Schwimmunterricht bietet.

Sonnenbergschule

Im Jahre 1970 wurde im Bergheim eine Sonderschule für Lernbehinderte eingerichtet. Das Einzugsgebiet erstreckte sich von Oberkochen über Unterkochen bis auf das Härtsfeld. 1976 wurden die sechs Klassen dieser Sonderschule in die Pestalozzi-Schule Aalen eingegliedert, aus räumlichen Gründen jedoch in Oberkochen belassen. Als die Aalener Schule in der Lage war, die Oberkochener Klassen aufzunehmen, setzten intensive Bemühungen zum Erhalt der Sonderschule in Oberkochen ein. Diese führten 1983 zur Gründung der Sonnenbergschule als Sonderschule für lernbehinderte Kinder der Gemeinden Oberkochen und Königsbronn.

Unter Leitung von Sonderschulrektor Gentner wurde die Schule im Bergheim untergebracht. Damit besitzt die Sonnenbergschule ein ihrer Größenordnung gut angepaßtes Domizil. Auch das Bergheim fand dadurch nach jahrelangem Dienst als Ausweichquartier der Oberkochener Schulen eine sinnvolle Verwendung und ansprechende Gestaltung, was durch den 1. Preis beim Pausenhofwettbewerb des Ostalbkreises 1985 eindrücklich dokumentiert wurde. Schulleiter ist derzeit Rektor Didszus.

Musikschule Oberkochen-Königsbronn

Obwohl die Musikschule in Struktur und Aufgabenstellung nicht mit den anderen Schulen vergleichbar ist, darf sie in die Reihe der Oberkochener Schulen gestellt werden, ergänzt und befruchtet sie doch die Bemühungen dieser Schulen, Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen in Musik, Spiel und Tanz eigenes musisches Tun zu vermitteln. Unter Musikschulleiter Hans Grupp entwickelte sich in kurzer Zeit ein breit gefächertes Unterrichtsangebot, das von musikalischer Früherziehung über Instrumentalunterricht bis zu Erwachsenen-Spielkreisen und Ballett reicht (siehe auch Kapitel »Musikschule«).

Allgemeine Aspekte der Oberkochener Schulen

Das Oberkochener Schulwesen ist in Größe, Umfang und Bedeutung der Stadt Oberkochen angemessen. 1984 gingen in der Dreißentalschule 307 Schüler und 22 Lehrer aus und ein, in der Tiersteinschule waren es 182 Schüler und zwölf Lehrer. Am Gymnasium wurden 586 Schüler durch 51 Lehrkräfte unterrichtet und die Sonnenbergschule wurde von 55 Schülern besucht, um die sich acht Lehrer bemühten.

Weitere 225 Oberkochener Schüler besuchten die Realschule Königsbronn. Rund 1200 Personen waren an den Oberkochener Schulen tätig, wöchentlich wurden ca. 1630 Unterrichtsstunden erteilt. Zwar nehmen die Schülerzahlen wegen des Geburtenrückgangs ab, genaue Untersuchungen haben jedoch ergeben, daß der Bestand (zwei Grundschulen, eine Hauptschule, Gymnasium und Sonderschule) erhalten werden kann. Damit ist auch die räumliche Unterbringung in vier Gebäudekomplexen mit sieben Schulgebäuden auf Dauer gesichert und die langanhaltende Raumnot gebannt. Entsprechendes gilt für den Sportunterricht, dem die Dreißentalhalle (zugleich Festhalle), die zweiteilige Schwörzhalle, die Turnhalle beim Gymnasium und das Hallenbad zur Verfügung stehen. Als Ausweichmöglichkeit ist noch die vereinseigene TVO-Halle vorhanden. Als öffentlich-staatliche Schulen mit kommunaler Schulträgerschaft unterstehen die Oberkochener Schulen der Aufsicht des Staatlichen Schulamtes in Schwäbisch Gmünd (Haupt‑, Grund‑, Sonderschule) beziehungsweise der des Oberschulamtes Stuttgart (Gymnasium). Die Lehrkräfte werden den Schulen von diesen Stellen zugeteilt und vom Land Baden-Württemberg besoldet. Die Sachkosten der Oberkochener Schulen trägt die Stadt Oberkochen. Sie werden durch den städtischen Haushaltsplan finanziert, wobei das Land zu den laufenden Kosten einen Sachkostenbeitrag leistet, der 1983 bei einem Gesamtaufwand von DM 1 754 000 für die Schulen DM 492 000 betrug. Für Schulbauten gewährt das Land Zuschüsse nach den Schulbaurichtlinien in Höhe von ca. 20% der Baukosten. Die Oberkochener Schulen sind auch aktiv in die Lehrerausbildung und Fortbildung des Landes einbezogen. Sie erfüllen in der Grundschullehrerausbildung an der Tiersteinschule, durch die Referendarausbildung am Gymnasium und mit Fortbildungsmaßnahmen der Dreißentalschule überörtliche Aufgaben.

Die Schüler der Oberkochener Schulen stammen aus verschiedenen Orten der Umgebung. 60 % der Schüler des Gymnasiums wohnen in Oberkochen, 27 % in Königsbronn und 13% sind in Aalen-Unterkochen bzw. ‑Ebnat zuhause. Die Sonnenbergschule wird von Schülern aus Oberkochen, Königsbronn und einigen Härtsfeldorten besucht. Die Oberkochener Schulen sind jeweils selbständige Einrichtungen mit eigenverantwortlicher Leitung und Verwaltung. Sie arbeiten jedoch eng zusammen. Die Oberkochener Kinderfeste — 1985 wurde das 50. Oberkochener Kinderfest begangen — werden von den Schulen abwechselnd organisiert, ebenso wie die gemeinsamen Unternehmungen der Oberkochener Lehrerschaft.

Eine Fülle von Fragen der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Verständnisses, Lenkungsprobleme und Verwaltungsaufgaben sind an den Schulen täglich zu lösen. Außer den Schulleitungen sind die einzelnen Gremien der Schulen (Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz) für die Arbeit der Schule zuständig. Die Gruppenvertretungen in Elternbeirat, Schülermitverantwortung und Personalrat tragen mit Vorschlägen und Anregungen, aber auch mit Kritik und eigenen Ideen zur Gestaltung des Schullebens bei. Im Schulbeirat der Stadt finden sich Vertreter der Schulen, Kirchen und Eltern mit Gemeinderäten unter Vorsitz des Bürgermeisters zu gemeinsamer Beratung schulischer Fragen zusammen.

So sind die Oberkochener Schulen auch in heutiger Zeit das, was sie stets sein wollten und waren: Spiegelbild der Gesellschaft, in der und an der sie arbeiten, Repräsentanten geistigen und kulturellen Lebens ihres Heimatortes, Helfer und Förderer der Oberkochener Jugend.

Quellen- und Literaturhinweise

Akten aus dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart,

dem Landeskirchlichen Archiv Stuttgart,

dem Archiv der Stadt Oberkochen,

dem katholischen Pfarrarchiv Oberkochen,

dem evangelischen Pfarrarchiv Oberkochen,

Veröffentlichungen im Amtsblatt »Bürger und Gemeinde« der Stadt Oberkochen,

Dorothea Feihl: Geschichte der Volksschule Oberkochen, 1962.

Volkmar Schrenk