Die Geschichte einer Kirchengemeinde kann, auch wenn sie chronologisch dargestellt wird, nicht lediglich Chronik sein, denn die Kirchengemeinde ist auch heute noch weit mehr als jede andere politische oder gesellschaftliche Körperschaft: In ihr findet der Weg des Menschen zu Gott seine Ausformung und Zielgerichtetheit. Der Gottesdienst und die Organisation des geistlichen und religiösen Lebens in der Gemeinschaft der »Heiligen« (um diesen schönen alten Ausdruck zu gebrauchen) sind die zentralen Anliegen, deren konkrete Ausprägung freilich in mühevoller und meist höchst alltäglicher Form erfolgen muß. Eine kleine Umfrage, was denn die Kirchengemeinde dem heutigen Menschen bedeuten könne, ergab immer wieder, daß dieser Gegensatz zwischen Anspruch und Wirklichkeit von den Christen schmerzlich empfunden wird. Doch, dies die häufige Schlußaussage, fühle man sich durch die aktive Teilnahme am kirchlichen Leben »erhoben«. So darf denn auch für die Kirchengemeinde gelten, was St. Suger, der Erbauer von St. Denis bei Paris, über seine Kathedrale sagte: Sie sei »ein Ort, nicht mehr im Schmutz dieser Erde, aber auch noch nicht in der Reinheit des Himmels, so daß ich durch die Gnade Gottes an einen höheren Ort erhoben werden kann«.

Wir müssen, wenn wir den Weg unserer Kirchengemeinde durch die Zeit verfolgen wollen, davon ausgehen, daß ihre Geschichte lange Zeit identisch war mit der allgemeinen Geschichte unseres Gemeinwesens, später mindestens dessen bestimmender Bestandteil, den geistigen und wirtschaftlich-sozialen Umständen gleichermaßen ausgesetzt wie den machtpolitischen Pressionen der beiden Grundherrschaften. Nehmen wir jedoch alle diese Bezüge in unsere geschichtliche Betrachtung hinein, werden wir wohl mancherorts auf allerdings nicht unbegründete Rückschlüsse und Mutmaßungen angewiesen sein.

So kann heute niemand genau feststellen, wann und wie sich pfarrgemeindliches oder christliches Leben überhaupt in Oberkochen erstmals entwickelte. Sicher ist, daß die Geschichte Oberkochens, besser: »Kochens«, weit über die Jahre 1136, 1147 und 1150 zurückgeht, in denen »Kochen« die ersten Erwähnungen in den Urkunden des Klosters Ellwangen findet, und wobei es in allen Fällen um Belehnungen mit Ellwanger Klostergut oder um Verkäufe geht. An den Anfang unserer Betrachtung haben wir sicherlich die Erkenntnisse zu setzen, die sich aus den kürzlich erfolgten Ausgrabungen des alamannischen Gräberfelds ergeben haben. Die erste Christianisierung dürfte sich demnach im 7. Jahrhundert ereignet haben; als Indiz dafür gilt, daß ab diesem Zeitpunkt die Grablege ohne Grabbeigaben erfolgte, deren man ja nur im germanischen Götterglauben auf dem Weg ins Totenreich bedurfte. Wenn auch Spuren eine frühchristliche Kirche hier in Oberkochen vermuten lassen, gilt es nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen als sicher, daß diese frühe christliche Gemeinde zur Unterkochener Kirche gehörte, die als »Urkirche« längst vor der Gründung des Ellwanger Klosters im Jahre 764 Bestand hatte.

Wenn das Dorf Oberkochen in seiner Entwicklung stets gewisse Besonderheiten gegenüber den anderen Gemeinden der Umgebung aufwies, dann deshalb, weil es schon sehr früh ein politisch geteiltes Dorf war mit zwei Obrigkeiten, zwei Schultheißen und sogar drei Dorfkassen. (Von denen jedoch keine zu irgendeiner Zeit übergequollen wäre!) Diese Entwicklung setzte ein, als

1240 der Grundherr von Kochen, Graf Hartmann von Dillingen, Herr des Brenzgaues, einen Teil Kochens dem Benediktinerkloster Ellwangen vermachte, zum Heil seiner Seele, und anderseits seine Schwester Willibirg den ihr nachgelassenen anderen Teil 1258 durch Heirat den Helfensteinern der Blaubeurer Linie zuführte. Diese Teilung wurde den Kochenern sicher erst deutlich, als ein merkwürdiger Ringtausch 1303 zur Gründung des Zisterzienserklosters Königsbronn führte: Ulrich von Helfenstein verkaufte sein Gut Herwartstein »mit allen Zugehörigkeiten und Rechten« an Albrecht I., den Sohn Rudolfs von Habsburg. Dieser, wieder des Seelenheils wegen, überließ den Besitz dem Kloster Salem mit der Auflage, damit zu »Springen« ein Zisterzienserkloster zu gründen und auszustatten. Der nichtellwängische Teil Kochens wurde diesem Kloster bis 1358 einverleibt. Es ist im Ernst keine Frage, daß diese doppelte geistliche Grundherrschaft sowohl hinsichtlich der geistlichen wie auch wirtschaftlichen Entwicklung des späteren Oberkochen höchst bedeutsam war.

Benediktiner und Zisterzienser stießen also in Oberkochen aufeinander —wer denkt da nicht an die erbitterte Fehde zwischen Petrus Venerabilis, dem letzten der großen Äbte von Cluny, und Bernhard von Clairvaux. Während nämlich Cluny meinte, Macht und Größe Gottes sollte sich in der Pracht der sakralen Bauten, der Kunstwerke und der Liturgie widerspiegeln, bezogen die Zisterzienser die radikale Gegenposition: Nur in der unerbittlichen Entsagung, durch extremen Verzicht und nur durch die Flucht in die unwirtlichsten und verlassensten Gegenden kann die Erlösung erfolgen und nur so ist in doppelter Weise der Schöpfungsauftrag Gottes zu erfüllen, in der eigenen Vervollkommnung zunächst (für Pico de la Mirandola ist der Mensch immer »plastes et factor sui ipsius«), dann aber auch in der Überführung der ganzen Welt in einen immer besseren Zustand. So wirkten die Zisterzienser unter unsäglichen Entbehrungen als die ersten Entwicklungshelfer, durchaus technikfreundlich, denn sie erkannten schon im 12. Jahrhundert die Bedeutung energiesparender Maschinen, wie ein Besuch in Fontenay, der einzigen authentischen Klosteranlage aus der Frühzeit des Ordens (1118), nachweist.

Mochten sich — fast 200 Jahre später — die Zisterziensermönche von Königsbronn im Zeichen des wirtschaftlichen Erfolgs, der den Orden inzwischen wider Willen eingeholt hatte und im übrigen die Gegensätze zu den Benediktinern erheblich reduzierte, auch nicht derart rigorosen Lebensumständen aussetzen, ist doch für sie bezeichnend, daß sie schon 1366 das Privileg erwarben, nach Bohnerzen zu schürfen und sie zu verhütten. Dies und die Errichtung der ersten Eisengießerei mit Hammerwerk stellt sicher die Grundlage für die Industrialisierung unseres Raumes dar.

Oberkochen muß übrigens schon längere Zeit vorher eine eigene Kirche gehabt haben, denn Fundament und Erdgeschoß unseres heutigen Kirchturms weisen auf einen ansehnlichen Kirchenbau im romanischen Stil des 13. Jahrhunderts hin. Über Bauzeit und Bauträgerschaft liegen jedoch meines Wissens keine gesicherten Kenntnisse vor. Dagegen wissen wir, daß die Zisterziensermönche von Königsbronn die Oberkochener Christen seelsorgerlich betreuten, fast vierzig Jahre lang.

Mag sein, daß diese Dienstreisen, zu Fuß sicherlich, den Mönchen zu beschwerlich waren oder das Kloster über Gebühr belasteten, jedenfalls betrieb der Abt von Königsbronn längere Zeit die Errichtung einer eigenen Pfarrei in Oberkochen. Dazu bedurfte es einiger Verhandlungen mit Abt Cuno von Ellwangen, der ja das Patronatsrecht über ganz Oberkochen ausübte und für den das alles mit Kosten verbunden war: Mit Kaufbrief vom 16. März 1343 erwarb er die Oberkochener Kirche St. Peter, die bisher schon Ellwangen zehntpflichtig war. (Das Doppelpatronat St. Peter und Paul besteht erst seit 1741.) Außerdem mußte Abt Cuno dem Pfarrer von Oberkochen als Pfründe zwölf Malter Getreide aus dem Zehnten überlassen, wofür die Gemeinde ihrerseits wieder 72 Pfund Ablöse zu zahlen hatte. Somit können wir 1343 als das Gründungsjahr der katholischen Kirchengemeinde Oberkochen ansehen. Was nun die Pfründe betrifft, kann sie nicht sonderlich fett gewesen sein, denn aus dem Jahr 1490 ist eine dringende Empfehlung des Ellwanger Abtes vorhanden, in welcher er zu Spenden »für die äußerst notleidende Pfarrkirche zu Oberkochen« aufruft.

So wurde nun der Hirte berufen — der erste einer langen Reihe. Wie aber war es um die Herde bestellt? Welches waren die inneren und äußeren Voraussetzungen, die das kirchengemeindliche Leben im Dorf des 14. Jahrhunderts bestimmten?

Zunächst die soziale Strukturierung des Dorfes: Die meisten Güter der beiden Grundherrschaften Königsbronn und Ellwangen befanden sich als Lehen in den Händen einiger Ministerialen, von denen offenbar nur die Herren von Kochen in den Ritterstand integriert und in Oberkochen seßhaft waren, wo sie übrigens noch bis 1475 nachweisbar sind. Sie waren, wenn auch selbst Vasallen, die Herren des Dorfes. Daneben gab es noch halbfreie Bauern oder »Hüfner«, die meisten Dorfbewohner waren jedoch »Lehner« (Pächter) oder nur »Seidner« (landlose Tagelöhner). Die sozialen Grenzen waren jedoch sicher fließender als wir heute annehmen. Dieses Dorf war eine Schicksalsgemeinschaft, deren oberstes Ziel die Sicherung der elementarsten Lebensbedürfnisse darstellt. Diese Sicherheit, die selbstverständlich immer nur den Augenblick verbürgen konnte, war nur gegeben im Zusammenleben von Menschen, die ihre Interessen nicht als Einzelne verfolgten, sondern in kollektiven Regelungen und verbindlichen Konventionen. Da war kein Platz für Freiheit jedwelcher Art. Nicht für persönliche Freiheit: Alles, was im Dorf geschah, vollzog sich in aller Öffentlichkeit und Konformität. Es gab nicht einmal Freiheit im wirtschaftlichen Handeln: Die konkreten Zwänge der Fruchtfolge in der Dreifelderwirtschaft und die gemeinsame Nutzung der Allmende und der Wegerechte erforderten engste Kooperation. Zur »Allmende« mag noch erklärend hinzugefügt werden, daß es sich hier um die gemeinsame Nutzung von Wald und Waldweide, Weide, Wasser und Holz handelte, nicht als jeweils persönlicher Besitz, sondern als Nutzungsgerechtsamkeit. Und deshalb auch die drei Kassen in Oberkochen: die ellwängische, die königsbronnische und schließlich noch die gemeinsame für die Rechte aus der Allmendenutzung. Weiter gab es im Dorf auch keine religiöse Freiheit, denn in diesem kollektiven Gefüge des Dorfes vollzog sich auch das religiöse und kirchliche Leben. Angesichts der zahlreichen Fährnisse, denen sich die Menschen hilflos ausgesetzt sahen, bot letztlich nur die Hinwendung zum ewigen und allmächtigen Gott Hoffnung und Schutz. Und Unheil gab es von vielerlei Art. Wir können kaum annehmen, daß unser Dorf verschont blieb von den zahlreichen geistlichen und weltlichen Händeln dieses unruhigen Jahrhunderts, und schon gar nicht von der großen europäischen Pest des Jahres 1348, die ein Drittel der deutschen Bevölkerung dahinraffte. Jede Plünderung, ja schon jede Mißernte brachte das Dorf an den Rand des Hungertodes; und da brauchte es wahrlich nicht viel, denn damals waren die Erträge außerordentlich gering: Vom Hektar erntete man durchschnittlich sechs — sieben dz; Aussaat und Ernte verhielten sich im Endeffekt wie 1:3. Die Bauern atmeten auf, wenn der Hagel das Kornfeld und die Seuchen den Stall verschonten und wenn sie, nachdem alles an Zinsen und Abgaben geleistet war, ihre Familien noch halbwegs satt bekamen. In dieser Bedrängnis war es die Kirche, die die Bitten um himmlichen Schutz und auch die Rechtfertigung vor Gott (angesichts der in drastischer Realität dargestellten und empfundenen Höllenpein das andere Hauptmotiv mittelalterlicher Frömmigkeit) nach Brauch und Sitte organisierte und vor allem die gebührende und gültige Form festsetzte.

Und schließlich gab es auch keine Freiheit nach außen: Da waren zwar die Schultheißen und die Pfarrer in den Dörfern, aber sie konnten keine Führer sein, die in der Lage gewesen wären, Ansprüche der Dorfgemeinschaft gegen die Obrigkeit durchzusetzen, im Grunde konnten sie auch nie die Integrationsfiguren sein, um die sich dörfliches Selbstverständnis entwickelte. Somit ist das weitere Schicksal unserer Pfarrei und der Gemeinde ausschließlich von der Entwicklung der beiden Grundherrschaften abhängig.

Das Kloster Ellwangen erwarb zwar nach und nach die Grundherrschaft über zwei Drittel des Dorfes, doch mehr und mehr zeigten sich im Gefüge des Klosters deutliche Verfallssymptome: Abt und Konvent spalteten sich auf, und schließlich verkam das Kloster zur Versorgungsanstalt für nachgeborene Mitglieder der adeligen Familien in der Umgebung. Freilich beschleunigte auch allerlei Unheil den Niedergang, so die Teuerung von 1430, die Pest der Jahre 1438 und 1439, am meisten jedoch die Brandkatastrophe von 1443, die nur die Klosterkirche verschonte. Von der einstigen religiösen und geistigen Ausstrahlung des Klosters war nichts mehr übrig geblieben. Als alle Reformversuche scheiterten, wandelte der Kardinalbischof von Augsburg das Kloster 1460 in ein weltliches Chorherrenstift unter der Leitung eines Fürstpropstes um. Mit Albrecht von Rechberg (1461−1502) scheinen Papst und Kardinalbischof einen guten Griff getan zu haben: Neben der wirtschaftlichen und administrativen Reorganisation der gesamten Herrschaft Ellwangen wird nun vor allem der Wiederaufbau des Klosters durch Baumeister Hans Stieglitz von Miltenberg energisch vorangetrieben. Kurze Zeit später wird das Kloster auch schon wieder zu einem geistigen und künstlerischen Zentrum.

Ein Strahl dieses neuen Glanzes fiel auch auf Oberkochen: Die Pfarrkirche St. Peter wird, was anzunehmen ist, unter der Leitung von Hans Stieglitz im spätgotischen Stil umgebaut und beträchtlich erweitert. 1470 erfolgte die Weihe durch den Bischhof von Augsburg. Die heute noch erhaltenen spätgotischen Figuren (Pieta, Ölberggruppe und verschiedene Heilige) lassen auf eine erstaunlich reichhaltige und künstlerisch nicht unbedeutende Ausstattung dieser nunmer dritten Oberkochener Kirche schließen. Heute herrscht allgemein Freude darüber, daß diese Heiligen nach den puristischen Anwandlungen der 50-er Jahre von der »Bühnenverbannung« (Bantel) an den Ort ihrer Bestimmung zurückkehren konnten.

Unsere Beschreibung des mittelalterlichen Dorfes — die Rechtlosigkeit, das Fehlen jedweder Mit- oder Selbstbestimmung wird durch nichts besser bewiesen als durch die Leichtigkeit, mit der Menschen und Länder durch die Wechselfälle dynastischer Erbfolge oder durch Käufe von einer Herrschaft in die andere gerieten: 1448 kommt die Helfensteinsche Herrschaft Heidenheim mit dem Kloster Königsbronn (und damit einem Drittel von Oberkochen) an das Haus Württemberg, zwei Jahre später an Bayern, von wo es Herzog Ulrich 1504 wieder zurückkaufte. Doch erst ab 1534 war es dann endgültig württembergischer Besitz. Ein folgenschwerer Wechsel, weil das Haus Württemberg evangelisch war und die Reformation in allen seinen Besitzungen durchführte — im Kloster Königsbronn jedoch eher behutsam, konnte doch der letzte Abt Landstandschaft und die Verwaltung der Klostergüter bis zu seinem Tode behalten. Erst 1553 setzte Herzog Christoph nach dem Wiederaufbau des Klosters (es wurde in den Wirren des Schmalkaldischen Kriegs von Markgraf Albrecht Alkibiades von Brandenburg-Kulmbach bis auf die Grundmauern zerstört) einen evangelischen Prälaten ein, durch die neue Klosterordnung wurde dieses schließlich in eine Schul- und Bildungsanstalt umgewandelt.

Für die Oberkochener Christen war jedoch vielleicht noch entscheidender, daß sich die Reformation in Ellwangen nicht durchsetzen konnte. Zwar fanden die lutherischen Prediger Johann Kreß und Georg Mumbach bei vielen Bürgern williges Gehör, weil diese mit dem oft als drückend empfundenen Regiment des Fürstenpropsts unzufrieden waren, oder weil sie ganz einfach auf die Umkehrung der sozialen Verhältnisse hofften. Auch im Stiftskapitel fand die Reformation ihre Fürsprecher: Die Chorherren von Gültlingen und von Hesperg versuchten sogar, im Verein mit den aufständischen Bauern 1525 die Propstei in ein weltliches evangelisches Fürstentum umzuwandeln. Als jedoch bereits am 17. Mai bündische Truppen die Stadt einnahmen, fanden alle reformatorischen Bestrebungen ein jähes Ende.

Glaubensfreiheit, das versteht sich aus unseren bisherigen Überlegungen eigentlich von selbst, wurde im Augsburger Religionsfrieden von 1555 nur den Obrigkeiten zugebilligt. Wenngleich der Grundsatz »cuius regio, eius religio« (Wessen Herrschaft, dessen Religion) im Prinzip nur für die Freien Reichsstädte galt, wurde in Oberkochen dennoch ziemlich rigoros danach verfahren: Nach der politischen Teilung erfolgte nun auch die religiöse.

Im Zuge der Gegenreformation, die von Fürstpropst Otto Truchseß von Waldburg mit großem Eifer vorangetrieben wurde, gewannen die Jesuiten große Bedeutung für Ellwangen und die zugehörigen Gebiete; dieser Einfluß der Gesellschaft Jesu wird auch dadurch dokumentiert, daß sich unter den Heiligen unserer Pfarrkirche allein drei Jesuiten befinden: Der Ordensgründer Ignatius von Loyola, Petrus Canisius, »Zweiter Apostel Deutschlands« und Gründer der Jesuiten-Missionsstation in Ellwangen, und der Missionsheilige Franz Xaver.

Sicherlich bedarf es keiner großen Phantasie, sich vorzustellen, daß sich diese glaubensmäßige Entflechtung einer bisher einheitlichen Kirchengemeinde nicht ohne Schmerzen und Bitterkeit vollzogen haben mag. Doch bei allem Streben nach Abgrenzung hatten beide Obrigkeiten, der Herzog von Württemberg und der Fürstpropst von Ellwangen (um sie nochmals zu nennen), durchaus gemeinsame Interessen hinsichtlich der gebührenden Zucht und Ordnung und des gottesfürchtigen Wandels der Oberkochener Christen. 1562 wurde eine erste gemeinsame Dorfordnung erlassen, der dann — offensichtlich wegen allzu geringer Wirksamkeit — schon 1578 eine noch schärfere und umfassendere folgte. Bei Josef Balle findet sich eine Beschreibung ihrer Verkündigung am 13. Mai 1578:

Unter der Linde war ein Podium aufgestellt, auf dem sich ellwängischerseits Jakob von Dannenberg, der Vogt der Kocherburg, und der Königsbronner Klostervogt Christoff Rottmann niedergelassen hatten. Amtsschreiber war Veit Mühlich, der Pfarrer von Unterkochen. Die ringsum versammelte Oberkochener Bevölkerung wurde feierlich auf die 48 Artikel verpflichtet: Dem Amtmann waren anzuzeigen Fluchen, Gotteslästern, Verfehlungen der Dienstboten, aller Frevel und Verstoß gegen die Friedenspflicht, weiter Steuerhinterziehung, Ehebruch und andere sittliche Verfehlungen; zu fangen und abzuliefern waren Falschmünzer, Marksteinversetzer und solche, bei denen Maß und Gewicht nicht stimmten; untersagt wurden nun Kunkelstuben, Tanz und Glücksspiel. Die Wirte erfuhren besonders strenge Auflagen, durfte nun doch nach neun Uhr kein Wein mehr ausgeschenkt werden und mußten, man stellt sich das vor, nicht nur die Verkaufspreise, sondern auch die Einkaufspreise dem Schultheißen angezeigt werden. Anempfohlen wurde Vorsicht gegen Fremde, aber auch eine christliche Behandlung von Heimatlosen und Kranken, »damit sie nicht wie das Vieh zugrunde gehen«. Außerdem wurden »Vierleute« gewählt, Vertrauensleute, deren Hauptaufgabe aber offenbar in der Einziehung der Zinsen bestand.

Da hatten die Oberkochener einer Fülle bürgerlicher, sozialer und religiöser Anforderungen gerecht zu werden, die freilich wieder die enge Verflechtung von weltlicher und geistiger Obrigkeit anzeigen. Und es ist schon erstaunlich, daß trotz der enormen Disziplinierungsgewalt einerseits der Obrigkeit durch Androhung (und Vollstreckung) wahrlich drakonischer Strafen, und anderseits der Kirche durch die massive Drohung mit dem höllischen Feuer immer wieder solche »Ordnungen« notwendig waren, daß die Menschen sich durch sie offenbar kaum veränderten und beharrlich im »sündigen« Zustand verblieben.

Mit der Errichtung einer eigenen evangelischen Pfarrei und dem Neubau einer Kirche und eines Schulhauses wurde die Reformation 1583 in Oberkochen abgeschlossen. Im Bau der evangelischen Kirche sah der Fürstpropst freilich einen schweren Verstoß gegen sein Patronatsrecht und strengte dieserhalb einen Prozeß an, der jedoch, wie so viele in jener Zeit, nach langen Jahren im Sande verlief.

Die endgültige Teilung ihres Dorfes wird den Oberkochenern wahrscheinlich erst richtig sinnfällig geworden sein, als am Anfang des 17. Jahrhunderts am alten Försterhaus (nachmaliges Haus Brunnhuber) eine württembergische Zollstation errichtet wurde. Ihren Eigenbedarf konnten nun die nichtwürttembergischen Oberkochener zollfrei einführen, alle Ausfuhren waren jedoch zollpflichtig.

Der Dreißigjährige Krieg (1618−1648) brachte natürlich auch für Oberkochen die vielfältig beschriebenen Drangsale. Obwohl die Fürstpropstei Ellwangen schon seit 1609 der katholischen Liga angehörte, begannen die Verheerungen erst ab 1631/32 und erreichten ihren Höhepunkt, als 1634 mehr als 70 000 Soldaten im Zusammenhang mit der Schlacht bei Nördlingen unsere Region heimsuchten. 1629 umfaßte die katholische Kirchengemeinde Oberkochen noch 370 Menschen (in 57 Häusern), von ihnen überlebten jedoch kaum 60 Pest, Hunger und Krieg.

Zehn Jahre nach dem Ende des großen Krieges beginnen die Pfarrnachrichten. Der erste genannte »parochus« hieß Molitor; seine Eintragungen in das Pfarrbuch (und auch die seiner Nachfolger) markierten jedoch nur die wichtigsten Stationen in der kurzen Spanne menschlichen Daseins: Taufe, Heirat, Tod. Im Zeitraum bis 1680 begegnen wir jedoch erstaunlich vielen Namen, die auch heute noch einen guten Klang in Oberkochen haben: Balle, Bezler (Betzler), Brandstetter, Brunnhuber, Trittler, Elmer, Gold, Schmid, Grupp, Kieninger, Kopp, Schaupp, Wagner, Wingert, Winter (vergl. Kuno Gold, Namensgeschichte). Ein Indiz für Beharrlichkeit und auch dafür, daß Oberkochen trotz mancher Mühsale auch den Zugewanderten nach dem Dreißigjährigen Krieg zur dauerhaften Heimat geworden ist — eine verblüffende Parallele zu unserer Zeit.

Über die Schulen haben wir noch nicht berichtet! (vergl: Volkmar Schrenk, Schulgeschichte) Gerade sie waren ja bis in unser Jahrhundert hinein aufs engste mit der Kirchengemeinde verbunden: Ab 1343, dem Gründungsjahr unserer Pfarrgemeinde, dürfen wir bereits eine »Pfarrschule« annehmen, die allen Kindern offenstand, freilich noch ohne Stoff- und Stundenplan und sehr sporadisch, jedoch mit der klaren Zielsetzung, »… daß die Kinder zum besseren Fortgang des Religionsunterrichts auch im Lesen und Schreiben unterrichtet werden«. Zuerst waren es natürlich die Pfarrer, die unterrichteten, später traten sie dieses Amt den Mesnern ab. Die erste Erwähnung einer katholischen Schule finden wir 1662 in den Akten des ellwängischen Amtes Kocherburg, und zwar in einer Anfrage des Amtmannes, ob der Hans Kirnberger weiterhin den Mesner- und Schuldienst versehen wollte. (Eine Ämterverbindung, die übrigens erst 1902 aufgelöst wurde!)

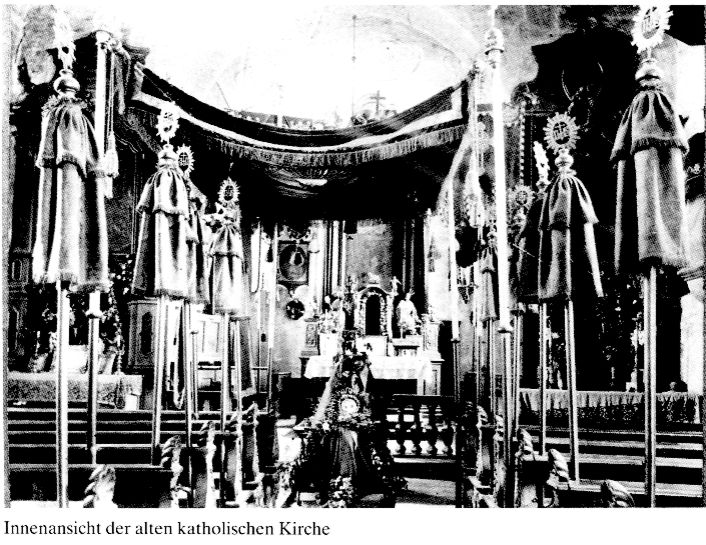

Eine erstaunliche Zeit, die Jahrzehnte nach der großen Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges. Da sind die Städte abgebrannt, die Dörfer ausgeplündert, zum Teil gänzlich von der Pest entvölkert, sämtliche wirtschaftlichen Strukturen sind zerschlagen — und dennoch beginnt unmittelbar danach, getragen von einem neuen, ungemein kraftvollen Lebensgefühl das unvergleichliche Zeitalter des Barock! Auch in der Fürstpropstei Ellwangen: 1661/62 wird die Stiftskirche aufwendig barockisiert, 1681 beginnt der Neubau der mächtigen Wallfahrtskirche auf dem Schönenberg. Und wieder teilt sich der Aufschwung auch den Gemeinden der Herrschaft mit. Die katholische Kirchengemeinde Oberkochen beginnt eine erstaunliche Bautätigkeit: Schon 1650 war im »Brunkel« die Ölbergkapelle entstanden, die auch der HI. Ottilie, der Patronin für Augenleiden, geweiht war. (Ein Vorgriff auf die späte Optikstadt? Eine Nachbildung der Statue dieser Heiligen ist folgerichtig im Optikmuseum zu sehen.) 1663 wird der baufällig gewordene spätgotische Chor der Pfarrkirche abgebrochen und im frühbarocken Stil neu errichtet. Wir können annehmen, daß auch der übrige Kirchenraum gründlich im neuen Stil umgestaltet wurde, wenngleich die Barockisierung erst 1715, nun hochbarock, zum eigentlichen Abschluß kam. Die Einweihung des neuen Gotteshauses muß damals ein unerhört festlicher Augenblick für die Gemeinde gewesen sein, denn die neugestaltete Kirche wird in allen Quellen als »sehr schön« bezeichnet. Und die Barockfiguren in unserer heutigen Kirche bestätigen diesen Eindruck. 1666 wurde dann auch noch die Renovierung des Schul- und Mesnerhauses in Angriff genommen. Während die Baulast der Kirche ganz bei der Stiftungspflege lag und aus dem Stiftungsvermögen (50 Morgen Wald, der sogenannte »Petershau«, und 5634 fl Vermögen) bestritten wurde, erfolgte für die Schule ein Zuschuß vom ellwängischen Amt Kocherburg, wie aus den »Acta, die Erbauung und Reparationes das Oberkochener Schulhaus betreffend« hervorgeht, »weil die Oberkochener Heiligen kein Geld mehr haben infolge des Krieges«. Das Schul- und Mesnerhaus blieb im Eigentum der katholischen Kirchengemeinde, ihr oblag auch die Besoldung, während die Bau- und Steuerlasten von der gesamten Schulgemeinde getragen werden mußten.

Auch im Ellwanger Herrschaftsgebiet bringt das 18. Jahrhundert die Ausformung des fürstlichen Absolutismus — Schöpfer und glanzvollste Gestalt desselben war Franz Georg Graf von Schönborn (1732−1756), Fürstpropst zu Ellwangen, zugleich Erzbischof und Kurfürst von Trier, Bischof von Worms. Voraussetzung für den glanzvollen absolutistischen Rahmen war ein zentralistisch organisierter Verwaltungs- und Wirtschaftsapparat, der zudem überall die öffentliche Wohlfahrt zu fördern suchte: Durch die Aufhebung des Zunftzwanges konnten auch in Oberkochen neue Gewerbe entstehen, über die »Landesnotdurftkasse« erhielten Bauern unverzinsliche Kredite, ihre Söhne wurden in Landwirtschaftsschulen fachlich ausgebildet — wie überhaupt das pädagogische Interesse ein wesentlicher Zug dieses fortschrittsgläubigen Jahrhunderts war. In Oberkochen tritt der Kurfürst im Jahre 1749 gleich zweimal in Erscheinung: In der Oberamtsbeschreibung von 1854 ist für diesen Zeitpunkt von dauernden kirchlichen und bürgerlichen Reibungen der beiden konfessionell verschiedenen Obrigkeiten in Oberkochen die Rede. Ellwangen habe deshalb seinerzeit sogar versucht, Oberkochen gegen das württembergische Jagsthausen einzutauschen. Dann kam es 1749 im Vertrag von Aalen doch noch zu einem Ausgleich. Dabei wurde im religiösen Bereich, dem wohl schwierigsten Streitpunkt, folgende Vereinbarung getroffen:

»In Ansehung der Religion herrscht gegenseitige Duldung, doch wenn auf dem Hause einer Herrschaft ein Andersgläubiger sitzt, so ist ihm da blos stilles exercitium seiner Religion gestattet und er hat die Stolgebühren an den Pfarrer seiner Herrschaft zu bezahlen«. Die Religionsfreiheit auf der Grundlage des Westfälischen Friedens von 1648 (nach dem die Religionszugehörigkeit nicht mehr an die Obrigkeit gebunden war) wird den beiden Geistlichen als höchste Zielsetzung anbefohlen. Im bürgerlichen Bereich kam man überein, daß beide Seiten auf dem Grund ihrer Untertanen »die Obrigkeit und Malefiz« (Gerichtsbarkeit) haben, das ellwängische Amt Kocherburg darüberhinaus auch auf den öffentlichen Straßen und Plätzen, auch erstellt es allein die Gemeinderechnung, »in allen übrigen Sachen herrscht condominium« (gemeinsame Herrschaft). Von einer nachhaltigen Störung des konfessionellen Friedens wird danach nur einmal berichtet, als nämlich in der von Pfarrer Schrezenberger 1755 erbauten »Wiesenkapelle«, »im Wiesengrunde, zehn Minuten vom Dorf abwärts«, die Figur des gegeißelten Heilands zerstört wurde und der Verdacht auf die Protestanten fiel. (Es war aber ein Katholik aus Unterkochen, wie sich später herausstellte.)

Die Wallfahrt zum »Wiesenherrgott« muß bedeutend gewesen sein, obwohl ihr die Amtskirche Widerstand entgegensetzte, wohl weil sie ein Ausufern der Volksfrömmigkeit befürchtete, war doch der Anlaß, durch den das Bildnis in den Ruf der Wundertätigkeit geriet, außerordentlich fragwürdig. (Eine »nervenkranke« Müllerin wurde durch den Anblick des gegeißelten Heilands geheilt.)

Die Nachbarspfarrer waren ebenfalls gegen die Wallfahrt, sie freilich, weil durch die Wallfahrer viele Stolgelder in die Kapellenpflege nach Oberkochen abflossen. Ganz unrecht hatten sie wohl nicht, wenn wir die Einnahmen der Kapellenpflege im Jahr 1793 mit 868 Gulden angegeben sehen, die der Kirchenpflege dagegen nur mit 413 Gulden.

Vom pädagogischen Interesse des 18. Jahrhunderts war vorhin die Rede. Im Zusammenhang mit der umfassenden »Fürstlich Ellwangischen Schulordnung« von 1749 — dies die zweite Einwirkung des Kurfürsten in diesem Jahr — sah sich die katholische Kirchengemeinde mit der Notwendigkeit konfrontiert, neben der Kirche ein neues Schulhaus zu bauen. Nach zwei vollen Jahren elenden Papierkriegs (der Kurfürst Franz Georg behielt sich für jede Phase der Planung die ausdrückliche persönliche Genehmigung vor) konnte am 28.6.1755 endlich mit dem Bau begonnen werden. Die Pläne sowie den Kostenvoranschlag von 779 Gulden 25 Kreuzer hatte Arnold Friedrich Prahl, der Stadt- und Landbaumeister des Kurfürsten, erstellt. (Zum Vergleich: Für 300 Gulden konnte man damals einen Morgen Ackerland kaufen.)

Finanziert wurde der Schulbau durch Holzeinschlag im Petershau. Für 1200 Gulden wurde das eingeschlagene Holz schließlich nach Unterkochen verkauft. Die Stiftungspflege hatte sehr damit gerechnet, daß die Oberkochener Bauern die Spanndienste kostenlos machen würden. Doch dies hatten sie im Frühjahr beim Bau des Pfarrhofs schon überreichlich getan, was genug ist, ist genug. Jetzt waren sie nur noch bereit, einen Sonderpreis von 30 Kreuzern statt der sonst üblichen 40 Kreuzer zu machen.

Wie gesagt, die Unterhaltung der Schule und die Lehrerbesoldung lag bei der Heiligenpflege. Der Lehrer und Mesner bekam 66 Gulden jährlich, dazu noch einen Malter Dinkel und das Schulgeld, das die Kinder zu bezahlen hatten. (Ein Kreuzer pro Woche von Michaelis bis Georgi.) Für die armen Kinder wurde das Schulgeld vom Amt Kocherburg bezahlt. Im übrigen unterstand der Lehrer voll und ganz der geistlichen Schulaufsicht, die in der Schulordnung von 1749 ausdrücklich bestätigt wurde: »…Sollte sich ein übelgesitteter Schulmeister einschleichen, so hat unser Geistlicher Rath auf dessen ohnausgestellte Absetzung anzutragen…«

Wir sollten das 18. Jahrhundert nicht verlassen, ohne auch einen Blick auf die soziale Situation der Pfarrei geworfen zu haben. Das Jahrhundert hatte mit einer »kleinen Eiszeit« begonnen, die bis etwa 1730 anhielt: kalte Winter, kalte Sommer, Mißernten, Teuerung! Besonders betroffen waren die landlosen Tagelöhner, aber auch die bäuerliche Kleinwirtschaft, die im wesentlichen nur für den Eigenverbrauch und nicht für den Markt produzieren konnte; weniger litten indes die schon recht zahlreichen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetriebe, bei denen die Männer in den Erzgruben und Eisenwerken arbeiteten und so doch ein bißchen Geld ins Haus brachten.

Die Hauptaufgabe der beiden Kirchen war, die schlimmste Not im Dorf zu lindern. Was jedoch in der gemeinsamen Armenkasse war, reichte bei weitem nicht für Armen des Dorfes, geschweige denn für die Scharen bettelnden Volkes aus den Städten, die vom Armenvogt oft genug mit Gewalt vertrieben werden mußten.

Ab 1730 begannen schließlich gute Jahre mit guten Ernten und auch guten Löhnen. Doch bereits ab 1770 ist eine Umkehrung dieses Trends zu verzeichnen. Wieder brachte eine verhängnisvolle Serie von Mißernten »scharfe Teuerung« und massenhafte Verarmung. Damit wir uns ein Bild machen können: Ein Simmri Korn (15 Liter) kostete sechs Gulden, das sind — bei aller Problematik der Umrechnung — an die 120,— DM. Und Brot war das Grundnahrungsmittel, weil sich die Kartoffel zum damaligen Zeitpunkt noch nicht durchgesetzt hatte.

Angesichts dieser Not und Bedrängung ist es nicht verwunderlich, wenn die Volksfrömmigkeit in allerlei zum Aberglauben tendierenden religiösen Aktionen raschere Tröstung und wirksameren Schutz suchte, als die Amtskirche selbst gewähren konnte.

Dieser Zustand der Not zog sich über die Jahrhundertwende bis in die ersten beiden Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts hinein, ungeachtet der gewaltigen politischen Veränderungen durch den Reichsdeputationshauptschluß und durch das Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Als am 10. September 1802 württembergische Soldaten in Ellwangen einmarschierten, hatte das tausendjährige geistliche Fürstentum aufgehört zu bestehen. Nicht innere Gebrechen — die wohlgemeinten und zum Teil vorbildlichen Reformen begannen sich bereits auszuwirken, sondern der Machtwille Napoleons brachte das Ende: Durch die Säkularisation wurden alle geistlichen Herrschaften aufgelöst und ihre Gebiete den Napoleon willfährigen Großen zugeschlagen. Oberkochen nun also ganz württembergisch, Wiedervereinigung!

1817 wurden durch das Edikt König Wilhelms I. alle Feudallasten und die Leibeigenschaft aufgelöst, doch die an ihre Stelle tretende »Neusteuerbarkeit« brachte die Klein- und Mittelbauern in solche Verschuldungen, daß durch die immer zahlreicheren Vergantungen die ohnehin große Not noch verschärft wurde.

Mit Kreuz und Fahnen wurde in diesem Jahr der erste Fruchtwagen der neuen Ernte eingeholt, mit einem großen »Te Deum« dankte man Gott für die gute Ernte, und reichliche Spenden bei der anschließenden Opferung für die Armen ließen auch diese wieder hoffen. Nach dem Wiener Kongreß 1815 und der durch die restaurative Politik Metternichs erzwungenen politischen Abstinenz des deutschen Bürgers erfolgte die Hinwendung zur Innerlichkeit, zur Romantik, zum Verein und zum Lied. In Oberkochen gründete Pfarrer Lauth (1803−1832) zusammen mit dem rührigen Schulmeister Balluff den Katholischen Kirchenchor Oberkochen. Balluff führte den Chor gleich zu hohem Ansehen. Weitere Höhepunkte brachten die Jahre 1860–1880, in denen der Chor unter den Lehrern Morassi und Gutmann regelmäßig bei auswärtigen Auftritten und selbstverständlich auch für die Gestaltung der Festgottesdienste daheim hohes Lob erfuhr. Im Cäcilienverein fand der Chor seine finanzielle Stütze durch zahlende Mitglieder. Vor allem konnte er sich dadurch auch dem »profanen« Gesang und Theateraufführungen zuwenden, eine Tradition übrigens, die sich unter hervorragenden Dirigenten bis in die unmittelbare Gegenwart fortsetzte.

Die Stiftungspflege war in diesen Jahren besonders mit den Sorgen um das Schulhaus und zunehmend mit der immer dringender werdenen Kirchenrenovierung befaßt.

1830 wurde ein Plan zur Erweiterung des Schulhauses mit einem Voranschlag von 560 Gulden vorgelegt und im Laufe der Zeit auch verwirklicht.

Schon Pfarrer Karl Desaller (1846−1867) — eine Würdigung dieses erstaunlichen Mannes siehe unter »Oberkochen 1847« — und mehr noch Pfarrer Breitenbach (1867 — 1897) konnten sich der Tatsache nicht verschließen, daß die Barockkirche, wiewohl immer noch schön und anheimelnd, nun doch zu eng und so baufällig war, daß nur noch ein völliger Neubau Remedur schaffen konnte. Zudem wurden auch die Vorstellungen des Oberamts immer dringlicher, aus gesundheitspolizeilichen Gründen den katholischen Friedhof an den Ortsrand zu verlegen, denn im ganzen Oberamt befinde sich der Friedhof nur noch im Oberkochen bei der Kirche in Ortsmitte.

Natürlich sah man das alles ein, doch noch immer drückten die Lasten früherer Baumaßnahmen, und so schob man die entscheidende Beschlußfassung so lange vor sich her, bis die polizeiliche Schließung der Kirche drohte.

Nun mußte erst einmal die lange schon umstrittene Frage der Baulast geklärt werden. Die königliche Finanzverwaltung winkte sogleich ab: Ja, das Königreich Württemberg sei natürlich Rechtsnachfolger der ehemaligen Fürstpropstei Ellwangen, doch die Oberkochener Kirche sei immer nur zehntpflichtig, nie jedoch inkorporiert gewesen. Hierauf klagte der Stiftungsrat im Herbst 1895 beim Königlichen Verwaltungsgericht in Stuttgart und bekam mit Urteil vom 12. Mai 1896 Recht: Als alleiniger »parochus« hatte der Fürstpropst tatsächlich alle Pfarreien seiner Herrschaft inkorporiert — die Ortspfarrer waren jeweils nur die Pfarrverweser — und somit habe das Königreich Württemberg mit der Säkularisation von 1803 auch eindeutig Baupflicht und Baulast aller Pfarrkirchen übernommen. Doch nun wiesen die Finanzbeamten darauf hin, daß dies insofern völlig unerheblich sei, als die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul zu Oberkochen die zur Geltendmachung ihres Anspruchs festgesetzte Klagefrist nunmehr um immerhin 40 Jahre überschritten habe, ein »allfallsiger« Anspruch an die Staatskasse somit verjährt und hinfällig geworden sei. Doch wolle man »in Ansehung der Notlage der Gemeinde« und ohne durch Rechtstitel gezwungen zu sein, gnadenhalber und »unter Enthebung aller künftigen Ansprüche« die Summe von 12 000 Mark erlegen. Diese harte Entscheidung wurde schließlich nach einem neuerlichen Rechtsschritt des Stiftungsrats am 7. November 1897 vom Reichsgericht in Leipzig endgültig bestätigt. Noch ehe also die alte Barockkirche abgebrochen war, hatte die neue Kirche schon ihren Namen bekommen: »Verjährungskirche«.

Im Stiftungsrat und in der katholischen Bevölkerung war man mehrheitlich der Meinung, die neue Kirche sollte im Garten der Witwe Aloisia Grupp hinter dem Schmiedemeister Maier stehen, also westlich der Hauptstraße. Doch die finanziellen Verhandlungen zerschlugen sich, so war man auf den bisherigen Platz zurückgeworfen mit all seinen Nachteilen: Um die Kirche groß genug gestalten zu können, mußten im Osten umfangreiche Fundamentierungsarbeiten durchgeführt werden, ohne daß dadurch eine genaue Ostausrichtung möglich gewesen wäre. Und einen ausreichenden Kirchplatz konnte es so auch nicht geben.

Die Architekten Beisbarth und Früh aus Stuttgart entschieden sich in ihrem Planentwurf aus verschiedenen Gründen für den neuromanischen Stil — in Ermanglung einer eigenen zeitgenössischen Architektur griff man um 1900 ungeniert zu historischen Stilen, die dann meist recht fühllos dem jeweiligen Zweck angepaßt wurden und vielfach zu architektonischen Monstruositäten führten. Dies blieb Oberkochen erspart, denn die Architekten richteten sich, folgt man Mager, in Form und Maßgebung nach dem romanischen Dom in Monza. Dieser, eine kreuzförmige und dreischiffige Basilika aus dem 13. und 14. Jahrhundert, besticht trotz mancher Zu- und Umbauten vor allem durch die Harmonie der Maßverhältnisse und des Dekors. Und dies konnten die Architekten tatsächlich auf die Oberkochener Kirche übertragen, was uns allen nach der überaus geglückten Renovierung 1980/81 sinnfällig wurde.

Die Kosten von insgesamt 130 000 Mark erschreckten seinerzeit die ganze Kirchengemeinde. Eine schwere Verantwortung hatten sich da Stiftungsrat, Pfarrer und Schultheiß (zunächst Maurermeister Wingert, der in hohem Ansehen stand, dann sein Nachfolger Betzler) aufgeladen. Pfarrer Bucher, seit 1897 in Oberkochen, gelang es dennoch, durch unermüdliche und offenbar höchst erfolgreiche Bettelpredigten und Bettelreisen in die nähere und weitere Umgebung, ja in ganz Schwaben, und auch durch eine unglaubliche Motivierung der eigenen Pfarrgemeinde doch noch eine tragbare finanzielle Grundlage zu finden — bei der Grundsteinlegung am 11. September 1899 wurde jedenfalls vom Zauberstab des Herrn Pfarrverwesers gesprochen, der mit großer Wirkung Geld herbeizaubere. Dieser unermüdliche Einsatz forderte freilieh seinen Tribut: Er hatte seine Kräfte so sehr verbraucht, daß er schon 1902 aus dem kirchlichen Dienst ausscheiden mußte.

Nach der feierlichen Kirchweihe am 25. Oktober 1900 durch Bischof Paul Wilhelm von Keppler zogen sich die Arbeiten an der Innenausstattung der Kirche noch fast zehn Jahre hin. Die Ausmalung gestalteten Kunstmaler Reihing aus Stuttgart und der Kirchenmaler Maier aus Neuhausen: Farbenfroh die Ornamentierung der Bögen und der Apsis, in der Kalotte Christus in der Mandorla vor einem prächtigen Sternenhimmel, monumental die Apostel an den Innenwänden des Mittelschiffes und im Chor (nach romanischer Tradition erinnern sie an den apostolischen Ursprung der Kirche), und im Beuroner Stil schließlich über dem Triumphbogen die Huldigung der Heiligen vor dem Lamm Gottes. Bemerkenswert waren auch die Stiftungen: Die Kanzel, die von Moritz Schlachter aus Ravensburg geschaffenen Kreuzwegstationen (im sentimentalen Stil der Zeit, gewiß, doch von erstaunlicher Qualität!) und, sehr wichtig, der vergoldete Kronleuchter mit 36 Flammen, denn der elektrische Strom wurde schließlich erst 1910 installiert. Aus diesem Grunde hatte die Orgel von Franz Eckert, Paderborn, mit zwei Manualen und 17 klingenden Registern auch nur eine pneumatische Mechanik. Das Geläute schließlich mit vier Glocken von Kiesel, Heilbronn, war auf fis-gis-ais-cis gestimmt, dazu kam die aus der alten Kirche stammende »Mauserglocke« (von Ingenieur Mauser aus New York gestiftet), die als Betzeitglocke unzählige Kinderspiele auf der Straße abrupt beendete.

Pfarrer Heilig (1910−1925), der sich um den Innenausbau der Kirche verdient gemacht hatte, ließ 1910 auch die Wiesenkapelle renovieren und die von Bildhauer Kaiser aus Iggingen geschaffenen Kreuzwegstationen aufstellen. Denn noch immer kamen am St. Ulrichstag, dem 4. Juli, und am St. Alexistag, dem 17. Juli, jedes Jahr die Wallfahrer vom Härtsfeld herunter. Sie sollten nun, durch das Gedenken der Passion des Heilands geläutert, an den eigentlichen Sinn der Wallfahrt erinnert werden.

In diese Zeit vor dem Ersten Weltkrieg fällt auch die Gründung des Krankenpflegevereins Oberkochen. Wenn auch im wesentlichen eine Selbsthilfeaktion, ist dieser Verein doch Ausfluß christlicher Caritas und somit eng mit der Kirchengemeinde verbunden. 1906 zogen die ersten beiden Franziskanerinnen aus Reute in das alte Schulhaus bei der Kirche ein, das durch den Schulhausneubau in der Dreißentalstraße freigeworden war. Die Schwestern widmeten sich der Krankenpflege, aber sie richteten auch eine »Industrieschule« ein. Ab 1907 traten immer mehr evangelische Mitglieder im Krankenpflegeverein in Erscheinung — die erste ökumenische Aktion in Oberkochen, wenn wir vielleicht absehen vom »Hagelfeiertag«, den beide Kirchen seit 1749 gemeinsam feierten und an dem die beiden Geistlichen predigten. Doch waren damals die beiden Kirchengemeinden noch weit von dem herzlichen Einvernehmen entfernt, das heute ihr Verhältnis zueinander auszeichnet.

Dies zeigt uns ein Blick in den Pfarrbericht des evangelischen Pfarrers Wider aus dem Jahr 1914: »… Spötter und Religionsverächter gibt es in der Gemeinde vereinzelt, ohne daß sie dem kirchlichen Leben der Gemeinde gefährlich werden könnten, dafür sorgt der beherrschende Einfluß der katholischen Geistlichkeit, vor der hier jeder Religionsverächter die Segel streichen müßte…« Weiter, so Pfarrer Wider, zeichne sich die katholische Mehrheit (1002:265) nicht gerade durch besonderes Wohlwollen aus; die »Römischen« pflegten zwar die Geselligkeit, doch nur unter sich, denn tauchten zufällig einmal Evangelische im »Vatikan« auf, blieben sie sich selbst überlassen. Zuneigung werde nur dem Geldbeutel der Evangelischen entgegengebracht, so durch die Einführung der Schulkostengemeinschaft, durch die sich die Evangelischen in den nächsten zwanzig Jahren mit 15000 Mark an der Abtragung der Bauschuld an der katholischen Schule im Dreißental beteiligen müßten. Am 24. Oktober 1910 übernahmen die Franziskanerinnen eine »Kleinkinderschule«, die im unteren Schulsaal des Schwesternhauses für 14316,36 Mark eingerichtet wurde. (160 Mark davon waren übrigens eine Spende des Königspaares in Stuttgart.) Zwei Jahre später waren es immerhin schon 126 Kinder, die von den Schwestern betreut wurden.

Es war eine liebenswürdige Zeit, die Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg. Wenn es auch die meisten nicht gerade üppig hatten, litt doch niemand wirkliche Not. Es war auch eine unternehmungslustige Zeit, sieht man auf die Bautätigkeit und die Geschäftsgründungen, eine festesfreudige Zeit auch: die vielen Veranstaltungen und Theateraufführungen der Vereine, wie liebte man das Gepränge geistlicher und weltlicher Feiern mit ihren vielfältigen Zeremonien. Welcher Sinn für Würde und Form spricht aus den alten Photographien! Geselligkeit prägte das Zusammenleben, jede Einweihung geriet zum wahren Volksfest, und, immerhin, auf knapp 1300 Einwohner kamen 10 Wirtschaften, die — Sündenpfühle ohnehin — nach dem Geschmack der beiden geistlichen Herrn viel zu häufig frequentiert wurden. Aufbegehren der Jungen gegen die allzufestgefügte Ordnung, ja, aber keine Entfremdung der Generationen. In der Kirchengemeinde zumal erfuhr jeder seine Identität und seine gesellschaftlichen Bezüge; Randgruppen wie Alte, Behinderte oder auch die Jugend existierten nicht, sie waren alle in die Großfamilie und in die Dorfgemeinschaft integriert. Somit, sieht man von manchen doktrinären Verhärtungen ab, war dies auch eine christliche Zeit.

All dem setzte der Krieg 1914 ein Ende. Schon nach den ersten Tagen der kollektiven Begeisterung setzte die Ernüchterung ein. 145 Männer und Frauen nahmen am 9. September 1914 an der Kriegswallfahrt auf den Schönenberg teil: Nach der Messe um 2.30 Uhr begann der sechsstündige Weg. Die immer häufiger eintreffenden Todesnachrichten von den Fronten erschütterten die Gemeinde, sicher waren auch alle von der Abschiedspredigt von Pfarrer Heilig für die Glocken berührt, die mit Befehl vom 1. März 1917 beschlagnahmt, vom Turm geholt, nun »in den Tod gehen« sollten. Trotz aller Umwälzungen hatte nach dem Krieg merkwürdigerweise niemand das Gefühl, daß sich Grundlegendes verändert hätte: Nichts lag in Trümmern, nichts mußte von Grund auf neu errichtet werden — selbst die, die aus dem Inferno des Stellungskrieges und der Gasangriffe zurückkamen, der äußersten Entfernung von allem Menschlichen also, fügten sich, so hört man, rasch und reibungslos in die intakte Ordnung des Dorfes ein. Die Glocken mußten ersetzt werden, ja. Die erste kam schon 1919, zwei weitere drei Jahre später. Ihre Inschriften zeigen die Nachwirkungen des Krieges: »Den Opfern des Krieges das Opfer der Heimat« und »In Not und Tod ruf ich zu Gott«.

In dem von Pfarrer Heilig 1923 initiierten »Katholischen Burschenverein« waren die Handwerksburschen die geschlossenste und aktivste Gruppe; schon drei Jahre später gründeten sie eine Gesellenabteilung innerhalb des Vereins, die sich neben Spiel und Sport gerne dem Laienspiel widmete, unvergessen ihr »Bettelstudent« bei einer Weihnachtsfeier der Pfarrgemeinde. Als sie 1927 jedoch den ganzen Burschenverein in »Katholischen Gesellenverein« umbenennen wollten, konnten sie sich nicht durchsetzen. Sie scheiterten insbesondere am neuen Pfarrer Alfons Riek (1925−1936), der die Jugendarbeit offensichtlich auf eine breitere Basis stellen wollte, er favorisierte deshalb einen »Jungmännerverein«. Innerhalb dieses, wenn man so will, Dachverbands arbeiteten die Gesellen besonders eng mit den Turnern der DJK-Abteilung zusammen. Der Höhepunkt dieser Zusammenarbeit war zweifellos 1930 die Ausrichtung des 8. Gauturn- und Sportfestes.

Offensichtlich hat auch die Industrie mit immerhin fast 200 Arbeitsplätzen, das zeigt die Entwicklung des Gesellenvereins, wenig an der sozialen Struktur des Dorfes verändert, wohl weil auch die Fabrikarbeiter zum großen Teil als Nebenerwerbslandwirte dem bäuerlich-handwerklichen Herkommen verbunden blieben. Folgerichtig konnte von allen Parteien der Weimarer Republik nur das katholisch geprägte Zentrum in Oberkochen Fuß fassen, wobei freilich das politische Interesse und die politischen Aktivitäten im Dorf nicht allzu hoch veranschlagt werden dürfen.

Ein Blick in die Akten des Krankenpflegevereins macht übrigens den Aberwitz der Inflation von 1923 besonders deutlich: Betrug der Kassenstand im Jahre 1923, dem Höhepunkt der Inflation, noch 25 1412 558 408 512,— Mark, waren dies nach der Währungsreform 1924 gerade noch 49.94 Rentenmark. Die Kirchengemeinde diskutierte im Jahre 1928 und dann nochmals 1930 den Bau eines neuen Schwesternhauses — die guten Jahre der Weimarer Republik machten sich bemerkbar. Doch dann reichte es 1934 doch nur zu einer gründlichen Renovierung des alten Gebäudes.

Inzwischen war das Leben der katholischen Kirchengemeinde durch die nationalsozialistische Machtergreifung nicht gerade leichter geworden. Nach der 1933 verfügten Auflösung des Gesellenvereins und des Jungmännervereins war sicher das Schulverbot für Pfarrer Mattäus Jans (1936−1949) der schwerste staatliche Eingriff. Pfarrer Jans hatte 1936 das Treuegelöbnis für den nationalsozialistischen Staat verweigert, deshalb mußte der Religionsunterricht im Sommer in der Kirche und im Winter im alten Schwesternhaus abgehalten werden, immer in der Befürchtung, daß auch dies bald nicht mehr möglich sein könnte. Im gleichen Jahr wurde auch die vierklassige »Katholische Bekenntnisschule« mit der einklassigen evangelischen Schule zur »Deutschen Volksschule« vereinigt. Im weiteren kam es, sieht man von der sich immer wieder manifestierenden allgemeinen Religionsfeindlichkeit des Regimes ab, zu keinen nennenswerten weiteren Einschränkungen des kirchlichen Lebens.

1945 gab es nun tatsächlich Trümmer jeglicher Art zu beseitigen. Diesmal war nach dem Krieg nichts mehr wie vorher: Flüchtlinge und Heimatvertriebene veränderten die Bevölkerungsstruktur mehr, als es zunächst den Anschein hatte; mit der Ansiedlung der Firma Carl Zeiss wurde Oberkochen endgültig zur Industriegemeinde, der rasante Anstieg der Einwohnerzahlen erforderte ständig neue Wohngebiete und neue Strukturen. Auch während des Zweiten Weltkriegs waren die Glocken beschlagnahmt und vom Turm geholt worden. Die Weihe der neuen Glocken am 25. September 1949 war das erste große Fest der katholischen Kirchengemeinde nach dem Krieg, ein Schlußpunkt, so Pfarrer Rudolf Hager (1949−58), nach der Not der Kriegs- und Nachkriegsjahre. Die Glocken, auf das Salve Regina-Motiv Des-Es-As-B-des gestimmt, wurden von der ganzen Gemeinde als ein Symbol der neuen Hoffnung gefeiert. (Die erste war der Muttergottes geweiht: »Salve Regina«, die zweite den Kirchenpatronen: »Sancti Petre et Paule Apostoli, orate pro nobis«; die dritte, von der Industrie gestiftet, mahnt: »Feßle durch Beten die jagende Zeit! Binde die Zeit an die Ewigkeit!« Die Friedensglocke »Dona nobis pacem!« wurde von der Gemeinde gestiftet, während das Armenseelenglöcklein noch vom alten Geläute stammte.)

Am 20. November 1949 fand die Gründungsversammlung der »Kolpingsfamilie Oberkochen« statt. Ihre Konstituierung war schon 1933 beschlossen worden, konnte aber wegen des kurz danach erfolgten Verbots durch die Nationalsozialisten nicht mehr durchgeführt werden.

Und dann begann die Bautätigkeit von Pfarrer Rudolf Hager. Zunächst wurde die Wiesenkapelle abgebrochen, die, ohnehin renovierungsbedürftig, immer mehr von den Holzstapeln des Sägewerks der Firma Bäuerle umzingelt wurde. An ihrer Stelle entstand im Weingarten die Kapelle »Maria Schutz« — am 31. Juli 1950 von Pfarrer Hager eingeweiht. Nun erwies sich auch die Orgel als so schadhaft, daß ein Neubau von den Orgelbauern Gebrüder Reiser aus Biberach durchgeführt werden mußte. Die neue Orgel (3 Manuale, 17 klingende Register, 2440 Pfeifen) wurde »ein Werk von hoher Qualität..liturgisch..im Stil einer süddeutschen Barockorgel, eine wahre Königin der Instrumente«. (Rudolf Heller)

Das schon 1928 geplante neue Schwesternhaus konnte nun nach dem Baubeschluß des Kirchenstiftungsrates vom 24. Juli 1953 unter bemerkenswerter Mithilfe der ganzen Kirchengemeinde endlich realisiert werden. In diesem Zusammenhang möchte ich die Zahlen von 1980 nennen, durch die das selbstlose Wirken der Franziskanerinnen aus Reute ersichtlich wird: 4 336 Hausbesuche, über 1000 Beratungen, dazu die ambulanten Behandlungen und andere pflegerische Maßnahmen.

Seine Hauptaufgabe sah Pfarrer Hager von Anfang an in der Renovierung der Pfarrkirche, schon 1953 schreibt er: »…Es wird nun freilich bald allerhöchste Zeit, die Kirchenrestaurierung gründlich in die Hand zu nehmen.« Und das tat er dann auch. Will man sich zu seiner Kirchenrenovierung kritisch äußern, muß man zuvor auf seine Zeit schauen: Die katholische Kirchengemeinde in Oberkochen hat sich seit Kriegsende nicht nur in der Bevölkerungszahl, sondern auch in ihrem Selbstverständnis geändert. Wie überall in den fünfziger Jahren erfolgte auch in Oberkochen durch die verstärkte Mitwirkung der Laien am Gottesdienst und die Rückbesinnung auf die wesentlichen Grundzüge des christlichen Glaubens die Hinwendung zu einer neuen Sachlichkeit im kirchlichen Bereich. Alles Gefühlvolle, Sentimentale, Tröstende wurde suspekt und mußte einer mehr oder weniger abstrakten Symbolik weichen. Die neuen Kirchen begannen sich an Nüchternheit und Kargheit der Ausstattung zu überbieten. Wir sehen die Renovierung von 1957 wohl deshalb als mißlungen an, weil die Auswirkungen der Beton- und Glasarchitektur sich auch auf die alten Kirchen erstreckten, die in dieser Zeit renoviert wurden. Kein Wunder, daß die lediglich schmückenden und erzählenden Malereien, die alten Farbfenster und all die gotischen, barocken und neuromanischen Zeugnisse einer gefühlvolleren Frömmigkeit in einer heute als bilderstürmerisch empfundenen Weise entfernt wurden. Nüchtern, glattflächig, in Weiß und Grau, belebt nur von den stark farbigen, etwas gewollt abstrahierenden neuen Fenstern bot sich die renovierte Kirche den Gemeindemitgliedern dar.

Der Trend zu neuen und zeitgemäßeren Formen der Liturgie und zu einer stärkeren Demokratisierung des kirchlichen Lebens setzte sich unter Pfarrer Konrad Forster (1958−1972) fort. Vor allem die Verwirklichung der Beschlüsse des II. Vatikanischen Konzils und eine stärkere Hinwendung zu gesellschaftlichen Fragen kennzeichnen das Wirken des neuen Pfarrers: Schon 1958 regte er die Gründung eines Ortsverbandes der »Katholischen Arbeiterbewegung« (KAB) an, die aus den katholischen Arbeitnehmervereinen von Bischof Ketteler hervorgegangen war und die sich an die industriellen Arbeiter wendet. Die KAB vertritt die katholische Soziallehre, wie sie in den Sozialenzykliken grundgelegt ist, sie ist gleichzeitig die organisatorische Grundlage für den ökumenisch angelegte Arbeitskreis »Kirche und Arbeitswelt«, der sich seinerseits mit religiösen, aber auch arbeitsrechtlichen und sozialpolitischen Themen befaßt.

Immer deutlicher stellte sich heraus: Sollte sich die Kirchengemeinde als lebendige Gemeinschaft empfinden, bedurfte es eines Gemeindezentrums als Forum dieser verstärkten gesellschaftlichen Aktivitäten. Nach umfangreichen Planungen und Bemühungen um die Finanzierung — unvergessen die »Grüne-Punkt-Aktion« — wurde im Oktober 1967 das »Rupert-Mayer-Haus« mit dem Kindergarten »Sankt Michael« eingeweiht.

Und schließlich löste ein Jahr später der aus einer direkten Wahl der inzwischen 4 700 Katholiken hervorgegangene und mit allgemeinen demokratischen Beschlußrechten ausgestattete Pfarrgemeinderat (ab 1972 Kirchengemeinderat) den bisher von der Ortskirchensteuervertretung bestellten Kirchenstiftungsrat ab.

In der Amtszeit von Pfarrer Rudolf Vogt (1973−1976) begann die Diskussion um eine neuerliche Kirchenrenovierung. Von ziemlich weitgehenden Vorstellungen — eine Altarinsel unter der Vierung, zentrale Anordnung der Kirchenbänke unter Aufhebung des Mittelgangs — gelangte man dann unter Pfarrer Jan Snoeren (seit 1977) zu einfühlsameren und stilgerechteren Lösungen. Nach dem Renovierungsbeschluß des Kirchengemeinderats von 24. November 1977 begannen die Bauarbeiten unter der Leitung von Architekt Willibald Mannes. Mit der Neufassung der Skulpturen und der Farbgebung in der Kirche betraute man Herrn Elsäßer, mit der Neugestaltung des Altarraumes Herrn Tagwerker. In zwei Pfarrversammlungen am 17. April 1978 und am 19. November 1979 wurde das vom Bauausschuß und den Experten der Diozöse und des Landesdenkmalsamtes erarbeitete und jeweils aktualisierte Konzept vorgetragen und ausführlich diskutiert.

Bei der Altarweihe am 3. Juni 1981 durch Bischof Georg Moser erlebten die Oberkochener einen Kirchenraum, dessen architektonische Schönheit durch eine neue Wandgliederung, eine warme und doch zurückhaltende Farbgebung und durch eine stilvolle Ausstattung aufs glücklichste hervorgehoben wurde. Das seelsorgerliche Wirken von Pfarrer Jan Snoeren — gleichermaßen auf die Wiederbelebung alter und teilweise vernachlässigter Formen der Frömmigkeit und des sakramentalen Lebens gerichtet wie auf Neuerung und Öffnung — fand im Motto der Hauptmission vom 14.–29. November 1981 »Glauben wagen« seinen adäquaten Ausdruck. Daß die Mission von beiden Kirchengemeinden auf ökumenischer Basis gestaltet wurde, war ein spektakuläres Ereignis ohne Beispiel im Lande. Bemerkenswert war auch die Art der Durchführung: Die in häuslichen Gesprächskreisen — bei gegenseitiger Teilnahme von katholischen und evangelischen Christen — unter der Leitung der Missionare besprochenen Themenkreise wurden vorher in zahlreichen »Bezirksversammlungen« von den Gläubigen selbst erarbeitet — eine Mission von unten nach oben!

Der ökumenische Gedanke ist in Oberkochen längst über das Stadium der gegenseitigen Tolerierung hinausgegangen, eine eindrucksvolle Liste gemeinsamer Aktivitäten beweist dies: Es gibt ökumenische Gottesdienste je abwechselnd in der evangelischen und katholischen Kirche, ökumenische Gottesdienste auch bei Jahrgangsfeiern, beim Stadtfest; die beiden Kirchengemeinderäte treffen sich zu gemeinsamen Sitzungen, eine gemeinsame wöchentliche Bibelstunde gibt es, ebenso den ökumenischen Jugendkreis, teilweise gemeinsamen Religionsunterricht im Gymnasium, die ökumenische Nachbarschaftshilfe und in Fortsetzung der Mission die häuslichen Gesprächskreise.

Ergänzt und erweitert wird diese Öffnung der Kirchengemeinde nun auch durch die Hinwendung zur Dritten Welt: Seit Jahren erweist sich die kirchengemeindliche Caritas auch in der Partnerschaft mit einer Slum-Pfarrei in Nairobi.

Bewahrung und Offenheit — keine schlechte Voraussetzung für den Weg unserer katholischen Kirchengemeinde in eine hoffentlich gesegnete und friedvolle Zukunft.

Quellen:

- Verschiedene Ausarbeitungen zur Geschichte Oberkochens, besonders von Albert Seckler, Dietrich Bantel, Josef Balle, Alfons Herrmann, OL Mager, Susanne Feil, Pfarrer Hager

- Staatsarchiv Stuttgart (Ludwigsburg)

- Christhard Schrenk, 400 Jahre Evangelische Kirchengemeinde Oberkochen

- Beschreibung des Oberamts Aalen von 1854

Rudolf Heitele