Höhlen haben schon immer ein bestimmtes »Etwas« an sich und in sich. Zunächst deshalb, weil sich mit vielen von ihnen Sagen verbinden — sie stecken voller Geheimnisse. (siehe: Zusammenstellung der überlieferten Sagen über unsere Gemarkung — das Wollenloch, die Höhle am Griebigen Stein), zum anderen wegen ihrer echten Geschichtsträchtigkeit (die Höhle im Schmiedestein).

Das Landesdenkmalamt geht davon aus, daß jede, auch die kleinste Höhle, irgendwann einmal in grauer Vorzeit durchziehenden Jägern als Unterschlupf gedient haben könnte — somit sind Veränderungen an und in Höhlen, hauptsächlich im Eingangsbereich, wo sich die Menschen der Steinzeit aufgehalten haben, grundsätzlich untersagt. Auch der Naturschutz legt in den letzten Jahren vermehrt Wert darauf, daß Höhlen nicht unnötig begangen werden, — hauptsächlich in der Zeit des Winterschlafs der Fledermäuse, — natürlich auch, weil an vielen Höhlen grausige Schäden durch Abschlagen von Tropfsteinen entstanden sind.

Manche Menschen fühlen sich in Höhlen, auch »gefährlichen«, wie zu Hause, — denken Sie an den zur Zeit bekanntesten Höhlenforscher und ‑taucher Jochen Hasenmeier (Blautopf), — andere wiederum befällt bereits beim Betreten von Höhlen Angst und Beklemmung.

Dr. H. Joachim Bayer hat die Oberkochener Höhlen an anderer Stelle aus geologischer Sicht dargestellt.

Hier soll über unsere 4 bekanntesten und größten Höhlen ganz allgemein berichtet werden.

Das Wollenloch

Unsere bekannteste Höhle, eine Senkrechthöhle, ist mit Sicherheit »das große Wollenloch«. (»Die Ostalb erzählt« von Fritz Schneider, Seiten 38 u. 39, — Heimatbuch Seite 441)

Der bei Schneider erwähnte »Brenzl« ist mit Sicherheit der Ziegelbach, der bei der Ziegelhütte aus einer Felsspalte tritt. die Sage ist, darauf deutet manches hin, noch gar nicht so alt.

Der ursprüngliche Name für den Wollenberg ist Hoalaberg (Hohler Berg), was ursächlich mit dem Wollenloch (damit ist das Große Wollenloch gemeint) und mit dem Kleinen Wollenloch zusammenhängt. Der heutige Name Wollenberg entstand erst mit der Schafzucht auf dem Berg, wobei die im Gebüsch hängengebliebene Schafwolle namensgebend gewirkt haben könnte, unter Umständen unterstützt durch eine Konsonantenverschiebung.

Und nun zur nachweisbaren Geschichte. Erstmalige Erwähnung fand das Wollenloch bis jetzt 1824 durch Schübler in den Württembergischen Jahrbüchern für vaterländische Geschichte, Statistik und Topographie. Dort heißt es: »Das Wollenloch, eine halbe Stunde von Oberkochen auf dem Aalbuch ist schwer zugänglich, indem man sich an Seilen hinablassen muß; es soll schönen stänglichen Kalkspat enthalten.«

In der ersten Flurkarte von 1830 (Urkarte) ist das Wollenloch noch nicht eingetragen — es wurde gegen 1840 jedoch mit roter Farbe nachgetragen. Schon in der Beschreibung des Oberamts Aalen vom Jahr 1854 heißt es über das Wollenloch, das zu zwei Dritteln nach Oberkochen und zu einem Drittel nach Essingen gehört: »Das Rollen hinabgeworfener Steine beweist die große Tiefe des ohne Zweifel mit inneren Höhlen in Verbindung stehenden Loches. Ein schon versuchtes Befahren vom Menschen aber (am Seil) wurde durch die Decke unmöglich gemacht, welche in einiger Tiefe hinuntergefallenes Holz, Äste, usw. gebildet haben.«

Erst 1898 (Blätter des Schwäbischen Albvereins Nr. 9) gelang es Zimmermeister Ernst und dem SAV-Vertrauensmann von Aalen am 25. Juni tiefer in das Loch einzudringen, indem man die »Decke« zum Absturz brachte: »… nachdem dann noch einer der Hauptträger zum Wanken und Fallen gebracht werden konnte, stürzte plötzlich die ganze übrige Masse unter fürchterlichem Krachen und Poltern in die Tiefe, einen solch starken Luftwirbel nach sich ziehend, daß dem nun im Loch frei Hängenden für einen Moment Hören und Sehen verging. Die Oberkochener verglichen das Krachen mit dem Getöse beim Einsturz eines großen Gebäudes …«

Prof. Eberhard Fraas, der bekannte Direktor des Königlich Württembergischen Naturalien-Kabinetts in Stuttgart, der sich auch der Höhlenforschung annahm, stellte im Anschluß an eine Befahrung im selben Jahr 1898 fest: »… hienach wird die Erforschung des Wollenlochs für abgeschlossen erachtet. Wurde auch kein seitlicher Zugang von der Thalseite in diese senkrechte, nicht unbedeutende Höhle entdeckt, so ist nun doch das geheimnisvolle Dunkel des Wollenlochs einigermaßen gelichtet, wenn ihm auch ein gewisser Nimbus dadurch genommen worden ist…« E. Fraas fertigte auch eine Planskizze des Wollenlochs, die sich in einer Kopie aus dem Jahr 1898 im Besitz des Staatlichen Forstamts Oberkochen befindet.

Dann hörte man 30 Jahre lang nichts vom Wollenloch. Erst wieder dem Höhlentagebuch des TV-Naturfreundes Karl Müller, Heidenheim, aus dem Jahr 1930 ist zu entnehmen, daß sich im Wollenlochtrichterhals bis zu diesem Zeitpunkt eine neue Decke aus Astwerk, hier als »Rost« bezeichnet, gebildet hatte, wiederum in ca. 15 Meter Tiefe. Durch diesen Rost hindurch wurde der Heidenheimer Höhlenforscher Walter Schreiber am 29. Juni 1930 mit zwei Kletterseilen in die Tiefe gelassen. Bei diesen Arbeiten sackte der oben durch 8 Höhlenforscher belastete Rost um 20 bis 30 cm in die Tiefe, blieb dort aber wieder stecken — eine haarsträubende Vorstellung. Über das Höhlenende teilt Schreiber mit: »Unten angelangt, konstatiere ich, daß wohl noch ein Kamin weiter abwärts geht, aber durch kreuz und quer liegende Hölzer und Steine ganz verstopft ist. Jetzt aber war ich an dem tiefsten Punkt angekommen, wie ich an der mitgeführten Meßschnur feststellen konnte. Sie zeigte seit meinem Einstieg 53,5 Meter.«

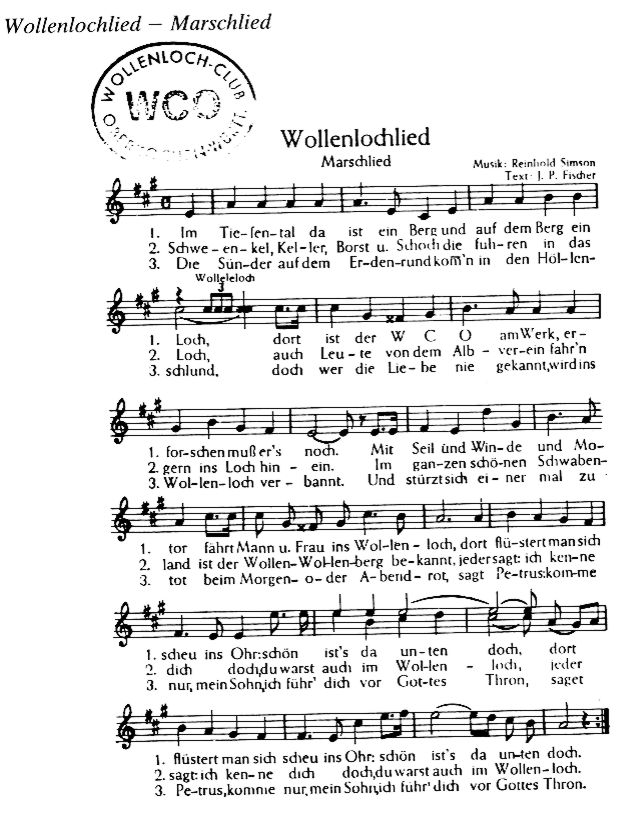

Im Höhlenbuch desselben Karl Müller befindet sich unter dem Datum vom 16. Oktober 1949, genau eine Woche vor der Wollenlochkatastrophe, folgender Eintrag: » … der WCO (Wollenlochclub Oberkochen) ist bis heute nicht viel tiefer eingedrungen als wir im Jahr 1930 ausgemessen haben … Ein tieferes Vordringen ist wahrscheinlich …« Die Hauptaktiven des Wollenlochclubs in den späten vierziger- und frühen fünfziger-Jahren waren: Der Leiter J.P. Fischer (PX), Theo Burek, Helmut Hahn, Otto Späth, Horst Thom , Rudolf Werner, Georg Weng, Helmut Höllein u.a. Einer Dokumentation zum 25jährigen Gründungsjubiläum der Touristenvereinigung »Die Naturfreunde e.V.« (Jubiläumsschrift 4./5. Juni 1976), die aus dem Wollenlochclub hervorging, ist zu entnehmen, daß der Wollenlochclub ab 1949 bis in eine Tiefe von 62 Meter vorgedrungen ist.

Der Wollenlochclub hatte einen Motorwindenaufzug konstruiert, an dem ein ca. 1 cbm fassender Behälter hing, und systematisch Schutt aus dem Wollenloch gefördert. Die oben erwähnte Befahrung vom 16.10.1949 hatte mittels dieser Förderanlage stattgefunden. Ungefähr 500 Personen waren bis zum Unglückstag befördert worden.

In einem Bericht der Aalener Volkszeitung vom 15. Juli 1977 ist das Unglück fast 30 Jahre, nachdem es sich ereignet hatte, wie folgt beschrieben:

»… So kam der Unglückstag, der 23. Oktober 1949, heran, an dem etwa 20 Personen einfuhren. Es war 17.30 Uhr, als der letzte Besucher ausfahren wollte. Beim Haltezeichen mit der Klingel versagte diese aus irgendeinem Grunde. Der Schrei »Halt« konnte nicht verhindern, daß der Haken von der Rolle erfaßt, umgedreht und der Schraubenschaft abgeschert wurde, und so der Förderkorb mit dem unglücklichen Karl Wolf (Königsbronn) in die Tiefe stürzte. Durch Abseilen mit einem anderen Seil schaffte man den Unglücklichen herauf; er hatte den Sturz mit dem Leben bezahlen müssen. Wahrscheinlich wurden auf behördliche Anordnung weitere Untersuchungen untersagt, das Betreten des Wollenlochs wurde durch Abschrankungen gesichert.«

Eine von Bürgermeister Bosch abgegebene Erklärung im Amtsblatt »Bürger und Gemeinde« der Gemeinde Oberkochen mit Datum vom 26. Juli 1954 mit dem Titel »Sicherheit am Wollenloch« bestätigt dies, wenn auch einem Artikel von J.P. Fischer (PX) aus dem Jahr 1953 (Amtsblatt BuG) zu entnehmen ist, daß die Arbeiten nach einer Unterbrechung im Jahr 1949 noch längere Zeit weitergingen. »Aufwendigere Anforderungen seitens der Gemeinde sowie des Technischen Überwachungsvereins wurden auch in der TV-Naturfreundedokumentation als Grund für die Stagnation der Arbeiten im Wollenloch angegeben, bis die Grabungen wegen der Auflagen und aus Geldmangel im Jahre 1954 dann endgültig aufgegeben werden mußten. Ab diesem Jahr wurde es für ein Vierteljahrhundert wieder still ums Wollenloch.

Die Gründung der Höhlen-INGO (Höhleninteressengemeinschaft Oberkochen, jetzt Ostalb) am 23. Oktober 1979 ließ das Interesse an altbekannten und neuen Ostalbhöhlen wieder wach werden.

Im April und im Mai 1980 stiegen wiederholt Stuttgarter, Kirchheimer, Grabenstettener und Oberkochener Höhlenforscher ins Wollenloch ein und stellten fest, daß sich auf seinem Grund wiederum Unmengen von Schutt (jeder Besucher des Wollenlochs muß ja seinen Stein in die Tiefe poltern lassen), Äste und vor allem Mengen von Stammholz angesammelt haben, durch welches man sich von der frei erreichbaren Tiefe von 43 Meter über weitere 15 Meter in die derzeit erreichbare Tiefe von 58 Meter hindurcharbeiten muß. Auch Laichinger Höhlenforscher wollen demnächst ins Wollenloch einsteigen, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen, egal, ob nun dem Satz aus einem Bericht der Heidenheimer Zeitung vom 9. November 1949 Glauben zu schenken ist oder nicht: »… interessant ist das letzte Erforschungsergebnis im Wollenloch. Bei Grabarbeiten stieß man ins Leere und hörte von unten Wasser rauschen …«

D.B. aus »Kleine Schriften zur Karst- und Höhlenkunde« Nr. 19/1980

Herausgegeben vom Verband der Deutschen Höhlen- und Karstforscher, München

Höhle im Schmiedestein (Oberkochen)

Die kleine Höhle im Schmiedefelsen (auch Schmidtesteinhöhle), 620 m NN, dürfte in den Augen des Höhlenforschers, zumindest in ihrem jetzigen Zustand, nur auf geringes Interesse stoßen. Dennoch ist sie geschichtlich die bislang bedeutendste auf unserer Gemarkung.

Sie ist in Band 17, Reihe B, der Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg von O. Paret, »Württemberg in vor- und frühgeschichtlicher Zeit«, 1961, auf Seite 304, und zwar nur unter dem Stichwort »Laténezeit«, aufgeführt, also in unmittelbar vorrömischer Zeit; beim Landesdenkmalamt in Stuttgart liegen jedoch weitere Unterlagen vor, aus den Jahren 1951 und 1953, unterzeichnet von Dr. H. Zürn, die ich anführen möchte, soweit sie hier von Interesse sind:

»30.4.51: 1,5 km SSW vom Ort befindet sich oberhalb des Kocherursprungs im Schmidtefelsen eine Höhle. Darin wurde durch (W.) Schreiber-Heidenheim nach dem Kriege gegraben, der darin eine Anzahl vorgeschichtlicher Scherben (angeblich Hallstatt) fand …«

»21.5.53: Am 18.5.53 wurde die Höhle durch Zürn aufgesucht. Sie liegt in einem der Felsen der Schmidtefelsengruppe. Der Höhleneingang ist 2,5 m breit und 1,7 m hoch. Die Höhle reicht 4,5 m in den Felsen hinein. Unter dem Eingang ist ein Schnitt von 1,5 m Länge und 0,4 m Tiefe gemacht (Grabung Schreiber). Bei einer oberflächlichen Schürfung fanden sich noch einige vorgeschichtliche Scherben, anscheinend Hallstatt (ca. 1200–500 v. Chr.). An anderen Felsen dieser Gruppe sind Dachsbauten zu beobachten, es scheinen hier auch noch vorstürzte Höhlen vorzuliegen. Unter den Scherben ist ein strichverziertes Stück und eine mittelalterliche Randscherbe.«

Am 31.10.71 fand der Verfasser, im Zusammenhang mit den Arbeiten an dem damals neuentdeckten Oberkochener Römerkeller im Weilfeld, unter anderen Scherben im Eingangsbereich der Schmiedesteinhöhle eine römische Sigillata-Scherbe. Damit wurde eine weitere Lücke in der Geschichte der Höhle geschlossen. D.h.: Die Höhle war, sicher begünstigt durch die nahe Kocherquelle, über drei Jahrtausende hinweg kontinuierlich immer wieder bewohnt, wahrscheinlich sogar über längere Zeiträume hinweg durchgehend. Am 15.3.80 besuchte Dr. E. Wagner von der Abteilung Bodendenkmalpflege des Landesdenkmalamts Baden-Württemberg Stuttgart, mit Mitgliedern der Höhleninteressengemeinschaft Oberkochen (Höhlen-InGO) die Höhle im Schmiedestein. Wir regten eine sofortige Unterschutzstellung der Höhle an, und baten darum, daß die Höhle als doch relativ kleines Objekt in absehbarer Zeit vom Landesamt bearbeitet werden möge, da unsere Gemarkung in dieser Beziehung bislang recht stiefmütterlich behandelt wurde.

Am 5.7.80 wurde die Schmiedesteinhöhle von der Höhlen-InGO vermessen. H. Jantschke (Kirchheim) beschreibt die Höhle im gleichen Monat folgendermaßen: »Es handelt sich um einen einzigen, sackartigen Raum (L 4, B 2, H 2 m), der auf einer bergwärts streichenden Kluft entwickelt ist. Rechts und links schimmert jeweils durch ein winziges kreuzendes Röhrchen Tageslicht durch. Der Boden besteht aus Laub und Humus und ist durch viele Feuerstellen geschwärzt. Die Wände sind durch den Angriff der Außenverwitterung geprägt«.

Geschichtliches: Die Höhle stellt einen urgeschichtlichen Wohnplatz dar und ist als Kulturdenkmal ausgewiesen. Von der Begehung am 6.5.48 durch R. Müller und W. Schreiber ist eine Beschreibung mit Planskizze erhalten.

Literatur:

Mager, Alfons: Geschichten und Sagen vom Volkmarsberg und seiner Umgebung. Blätter des Schwäb. Albvereins 41. Jg. 1929 Nr. 2, Sp. 43–47, 3 Abb.

Jahreshefte für Karst- und Höhlenkunde, Heft 1, 1960.

Fundberichte NF 12, 37 und 14, 194

Abschließend sei bemerkt, daß in die Höhle, da sie im Steilhang liegt, im Lauf der Jahrtausende von beiden Seiten große Mengen von Humus, Lehm, Kleinschotter usw. eingeschwemmt wurden, so daß damit zu rechnen ist, daß Kulturschichtern bis in große Tiefen angetroffen werden. Es ist auch damit zu rechnen, daß die Höhle sich in die Tiefe aufweitet.

aus: Kleiner Führer zu den Exkursionen der 22. Jahrestagung des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V. München vom 12. bis 14. September 1980 in Oberkochen (Ostalbkreis)

ISSN 0454–0018 ub Kommision bei der Fr. Mangold’schen Buchhandlung 7902 Blaubeuren , Karlstraße 6 (München 1980)

Die Höhle am Griebigen Stein

Auch hier darf zunächst auf die Sage im entsprechenden Teil dieses Buchs verwiesen werden, — eine phantastische Sage. (Seite 440)

Der in dieser Sage erwähnte unterirdische Gang kann aus geomorphologischer Sicht mit größter Wahrscheinlichkeit nie bestanden haben, — er sei denn von einer eventuellen Höhle, aus der Gegenrichtung vom Bereich des Pulverturms in die Tiefe führend, unter dem Gaintal (Goindl) hindurch, als künstlicher Fluchtweg zwei Höhlen verbindend, gegraben worden — ein höchst unwahrscheinliches Unterfangen.

Wenn man andererseits jedoch davon ausgeht, daß wohl jede Sage auf irgendeinen, wenn vielleicht auch nur ganz entfernt wahren Kern zurückführt, so konnte gerade diese Sage zumindest einen Hinweis darauf geben, daß die Höhle am Griebigen Stein in früheren Zeiten einmal wesentlich länger war. Diesem vermuteten wahren Gehalt der Sage bin ich nachgegangen. Betrachtet man die Lage der Höhle — wenig rechts oberhalb des alten Wegs (Kuhsteige) nach Ochsenberg, am oberen Rand der Eßhalde, gegenüber dem sogenannten Märzenbuckel — so läßt sich vermuten, daß sie von alters her zumindest kurzzeitig immer wieder als Schutzhöhle, vielleicht auch als Unterschlupf für Wegelagerer gedient hat. Zu längerem Aufenthalt dürfte sie wegen des fehlenden Wassers wohl kaum benützt worden sein. Diese sporadische Benützung trifft, wie die Sage sagt (der geschichtliche Zusammenhang wäre zu überprüfen), sogar im 19. Jahrhundert noch zu. Auch am Anfang des Zweiten Weltkriegs (Angst vor Bomben), wie auch am Ende desselben (Tieffliegerangriffe, Einmarsch), war die Höhle nach Aussagen von noch lebenden Zeugen zum Schutz aufgesucht worden. Der Oberkochener Alfons Hassinger erinnert sich noch genau, daß ein enger weiterführender Schacht am Ende der Höhle zuzgeschüttet worden war, weil dieses »Loch« beim Aufenthalt in der Höhle gestört habe.

Hartnäckig hält sich auch eine Geschichte aus den dreißiger Jahren, wonach ein verstorbener Bürger einen Hund, den ominösen Höhlendackel, in die Höhle gejagt habe, der dann beim Pulverturm, oder, in anderer Version, im Bereich des Klosters Königsbronn wieder aufgetaucht sei. Selbst wenn diese Geschichte irgendwann geschickt erfunden wurde, so zeigt sie doch, daß die Höhle auch im 20. Jahrhundert noch immer von sich reden macht.

Die Sagen und Geschichten um die Höhle haben schon immer wieder dazu geführt, daß kleinere Grabungsaktionen unternommen wurden — so zum Beispiel durch Schüler mit ihren Lehrer Günter in den zwanziger-Jahren dieses Jahrhunderts.

Die gesammelten Daten auswertend, gewann auch ich den Eindruck, daß die Höhle eine in die Tiefe führende Fortsetzung haben müsse. Für die Richtigkeit dieser Aufnahme haben über 50 Schüler des Gymnasiums Oberkochen, einige davon in einem »harten Kern« unermüdlich tätig, vom 25.5. — 23.9.1979 in ca. 25 »Buddelaktionen« (während der Ferien ganztägig) teilweise unter meiner und der Leitung meines ehemaligen Schülers Dr. H.J. Bayer einen schlagenden Beweis erbracht.

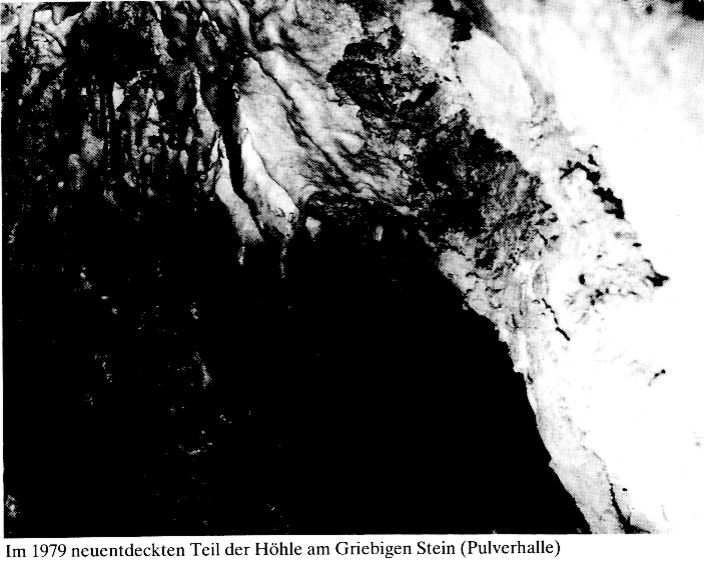

Am 15.9. erfolgte der entscheidende Durchbruch: Thomas Hierholz hatte einen Einstiegschacht entdeckt, der uns dann am 23.9. in drei neue Hallen führte: den Rittersaal, die Pulverhalle und die Katharinengrotte, die für Oberkochener Verhältnisse phantastische Versinterungen und Tropfsteine aufweisen. Beide Hallen sind allerdings für »Normalverbraucher« nicht erreichbar. Die Pulverhalle ist über 15 m lang und bis zu 3 m hoch; wir verlängerten die Höhle von 15 auf ca. 50 Meter. Die Chancen, eine Fortsetzung zu finden, werden von uns und von Höhlenforschern aus Stuttgart und Laichingen als gut beurteilt.

Das Landesamt für Denkmalschutz, Abteilung Bodendenkmalpflege, hat am 15.3.1980 offiziell grünes Licht für weitere Aktionen am Griebigen Stein gegeben, sofern der Eingangsbereich der Höhle, der grundsätzlich bei jeder Höhle der Schwäbischen Alb aus archäologischer Sicht interessant sein kann, unangetastet bleibt. Dies war und ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Die weiteren Arbeiten gestalteten sich jedoch bald so risikoreich, daß wir sie schweren Herzens aus Gründen der Sicherheit eingestellt haben.

Die Höhle, während der »heißen Zeit« im Jahre 1979 Ziel von zahllosen Interessenten, wurde auf unseren Wunsch von der Stadt mit aus Gründen der Sicherheit, unter anderem auch der Fledermäuse wegen, die leicht einfliegen können, provisorisch mit einer Bretterwand verschlossen, (bis 1988).

Aus den Aktionen am »Griebigen Stein« ging die Gründung der HöhlenInteressen-Gemeinschaft Oberkochen, jetzt Ostalb, (Höhlen InGO) hervor.

D.B. aus: Ostalb-Einhorn, Heft 26 Juni 1980

Die Brunnenhöhle

Vom Fuchsbau zur längsten Höhle des Ostalbkreises

Nur wenige hundert Meter vom Oberkochener Zeisswerk entfernt befindet sich die Brunnenhöhle, die im Herbst 1979 aufgrund einer weiteren Neuentdeckung zur längsten und wohl auch prachtvollsten Höhle des Ostalbkreises »heranwuchs«. 1967 bemerkte man in einem Felsen im Wald der Brunnenhalde einen merkwürdigen Fuchsbau, der von seiner Anlage her auf einen Höhleneingang deutete. Es formierte sich bald eine siebenköpfige Mannschaft junger Zeiss Mitarbeiter, die in der Brunnenhalde wohnten und in ihrer abendlichen Freizeit die Erforschung des seltsamen Felseinganges vornahmen.

Nach zum Teil recht mühsamen Grabungen im Eingangsbereich gelangte man schlagartig in einen ca. 20 m langen Höhlengang. Hier verzweigte sich das Hohlraumsystem, und weitere, mit Einschwemmlehm erfüllte Gangstrecken konnten in schwierigen Grabarbeiten erkundet werden. Der Aufwand sollte sich lohnen: ein Durchbruch verlängerte die Höhle auf 85 m Hauptgangstrecke. Die Höhlengänge und ‑hallen erlaubten nun überwiegend ein aufrechtes Gehen, an einigen Stellen erreicht die Ganghöhe sogar 7 m. 1977 und 1978 wurden die weiteren Erkundungsarbeiten einer Stuttgarter Höhlenforschergemeinschaft übertragen, welche die Höhle bis auf eine Länge von 123 m aufschloß. Man entdeckte in den entfernten Höhlenteilen einen kleinen Höhlenbach und zwei prachtvolle Höhlenseen mit sehr reichen Tropfsteinvorkommen. Im Herbst 79 untersuchten Oberkochener Schüler und Erwachsene die Höhle auf ihre Fortsetzungsmöglichkeiten, wobei ein bedeutender Seitengang entdeckt wurde. Die Gangstrecken der Brunnenhöhle sind durch einen ehemaligen größeren Höhlenbach geschaffen worden, der die Klüfte in den dicken Weißjura-delta-Kalkbänken korrosiv aufweitete. An den Kluftkreuzen konnten Hallen und hohe Kamine entstehen, letztere mit zum Teil sehr formenreichem, flächenhaftem Wandsinter.

Der Haupthöhlengang weist mehrere Strömungsmarken und ‑kolke auf, an zwei Stellen teilt er sich in einen Ober- und einen Untergang. Die Höhlenwände sind in den vorderen Höhlenabschnitten teilweise sehr bizarr und scharfkantig auskorrodiert, während in den berginneren Bereichen öfters starke, meist noch aktive Übersinterungen im Gange sind. Eine Besonderheit stellen hier auch lehmanteilige Sinterbahnen dar, die einmalige farbliche Wandtropfsteineffekte hervorrufen.

Die Gesamtlänge der Höhle beträgt zur Zeit 145 m, sie ist damit die längste Höhle des Landkreises und mit ihren reichen Sinter- und Tropfsteinvorkommen eine der prachtvollsten der gesamten Ostalb. Die Brunnenhöhle ist inzwischen Naturdenkmal; zwei »teuflische« Engstellen in der Höhle und ein Tor schützen sie vor unerlaubten Besuchern. Die Höhlen-InGO, der auch Mitglieder der Brunnenhöhlen-Erkundungsmannschaft angehören, wird jedoch weitere Forschungen in der Höhle vornehmen, zumal das Gesamthöhlensystem eine Länge von über 200 Metern erwarten läßt. Da in der Brunnenhöhle der Höhlenbach in ca. 20 m tiefen Kluftspalten verschwindet, ist auch unter dem bekannten Höhlenverlauf ein weiteres Hohlraumsystem zu vermuten. Im Niveau dieses unteren, nicht bekannten Höhlensystems, befinden sich am Berghang eine kleine Quelle, sowie zwei größere Quelltuffvorkommen, die sich kegelartig vor der Quelle durch Absetzen des im Höhlensystem gelösten Kalkes aufbauen konnten. Die Größe dieser Ausfüllungskalk-Vorkommen lassen sogar ein beträchtliches unterirdisches System erwarten.

Dr. Hans-Joachim Bayer aus: Ostalb-Einhorn, Heft 26. Juni 1980

Dietrich Bantel