Intro

Ich hatte das Jahr schreibtechnisch schon gehakt, alles war geschrieben und an das Rathaus bzw. an das Medienhaus Ellwangen übergeben und ich wollte mich „anfersich“ mit den Berichten für 2025 beschäftigen, da erreichte mich eine Mail vom Bürgermeister nach dem Motto „Dätsch mr et….“. Und weil ich einer bin, der einer Bitte zum Schreiben schwer widerstehen kann, hatte ich mir mit der Zusage Zusatzarbeit eingehandelt, um den Bericht dieses Jahr noch unterzubringen: Überlegen, Material sammeln, in alten Amtsblättern recherchieren, strukturieren, Fotos suchen, Menschen kontaktieren und das Ganze über zwei Länder hinweg in Form bringen – „han‘s grad no noabroacht“, damit es am 27. Dezember erscheinen konnte.

Vorgeschichte

Die „Heide“, also „d Hoid“, war bis ins Jahr 1900 eine gemeindeeigene Schafweide, bevor sie zu einem Fichtenwald aufgeforstet wurde

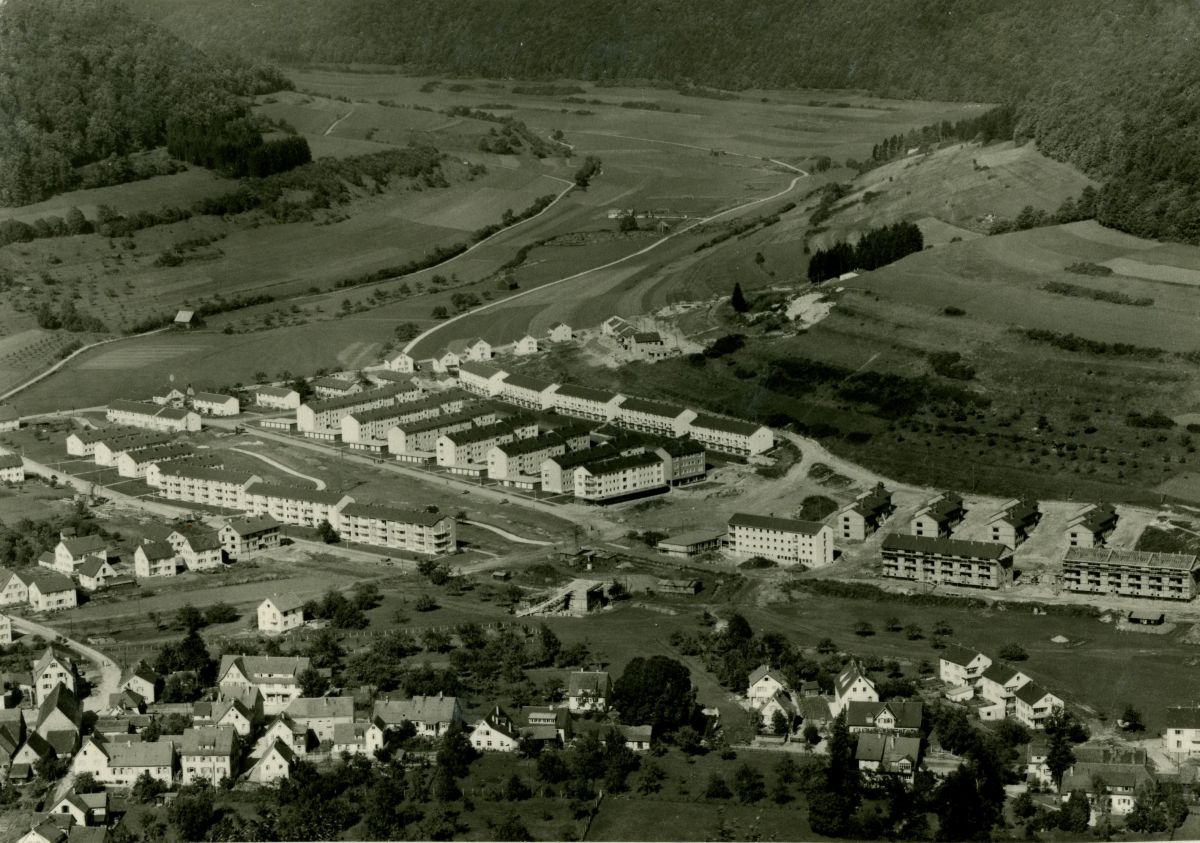

1949 Die kommende BoomTown (noch ein Dorf) nimmt Fahrt auf (Archiv Müller)

Situation nach dem Krieg

Oberkochen erlebte nach dem Zweiten Weltkrieg einen Wirtschaftsboom wie er sogar in Baden-Württemberg einzigartig war. Durch die örtlichen bedeutenden Maschinen- und Werkzeughersteller wie Bäuerle, Gold, KWO, Leitz, Oppold, Schmid und Wigo sowie durch die Ansiedlung von Carl Zeiss im Jahr 1946 hatte der Ort eine geballte Wirtschaftskraft, die im Laufe der Jahrzehnte auch dafür sorgte, dass die Stadt oft, aber nicht immer, eine guten, sehr guten oder gar einen außergewöhnlichen Haushalt für die Umsetzung von Planungswünschen zur Verfügung hatte.

Es herrschte teilweise Wohnungsnot, und noch bis 1960 gab es die sogenannte „Wohnraum-bewirtschaftung“, also die staatliche Zwangsverwaltung von privatem Wohnraum. Es war also sehr schwierig, eine Wohnung zu finden. In der Regel war dies nur verheirateten Paaren vergönnt.

Die Wohnsituation wurde zwar deutlich verbessert, als das Gebiet Brunnenhalde, Gutenbach / Bühl und die Bereiche Jenaer Straße und Schubartweg bautechnisch umgesetzt waren, aber es musste mehr getan werden.

Zählte Oberkochen kurz vor dem Krieg noch ca. 2.000 Einwohner, so waren es 1951 mehr als doppelt, 1955 mehr als dreimal und 1961 mehr als viermal so viele.

Bautätigkeiten zwischen 1948 und 1964

Bis 1963: 1.763 Wohnungen davon 345 frei finanziert und 1.418 Sozialwohnungen

1964: 59 Wohnungen davon 26 frei finanzierte und 19 Sozialwohnungen

1964 Planung: 83 Wohnungen geplant und 64 Wohnungen vorbereitet sowie 31 geplante Wohnungen im Gebiet Tierstein-Ost und 292 im Wolfertstal

1958 Die neue Zeiss-Siedlung. Ende der 50er Jahre wurde gebaut, was das Zeug hielt. Heute nicht mehr vorstellbar (Archiv Müller)

Überlegungen, Entscheidungen und Planungen

Bereits Ende der 1950er Jahre wurde deutlich, dass die Ausdehnungsmöglichkeiten im Tal nur marginal möglich sind (wie heute auch) ” BM Gustav Bosch verkaufte dem Gemeinderat die einzige Lösung „Ortserweiterung“:

Die Alternativen lauteten „Rodstein oder Heide“ als natürliche Plateaus am Albtrauf. Grundlage dieser Überlegungen bildete eine städtebauliche „Zukunftsvision“ aus dem Jahr 1962 des bekannten Städteplaners und Architekten Prof. Ludwig Schweizer, der später auch planerisch für den Neubau des Rathauses verantwortlich zeichnete. Durch die Nähe zum Hauptort erhielt die „Heide“ den Zuschlag, weil es auch von Vorteil war, dass sich die Flächen im Eigentum der Stadt befanden. Auch wurden geringere Kosten beim Straßenbau veranschlagt. Offizieller Startschuss für die Erschließung des Wohngebiets Heide war am 11. Dezember 1964 durch den Beschluss des Gemeinderats, nach einer 90-minütigen Rede des Bürgermeisters, „die im Eigentum der Gemeinde stehende Fläche mit der Gewandbezeichnung »Heide« für den Wohnungsbau zu erschließen.“ Am Ende der Rede zählte er 4 Vorteile auf

• Gelände ist Eigentum der Gemeinde

• Erschließung billiger als der Rodstein

• Heide liegt niedriger 675 Meter als der Rodstein 710 Meter

• Heide hat die engere Anbindung an die Stadt

Hinweise an eine Anbindung des Härtsfeldes bei der Rodsteinlösung wurden abgetan. In Aussicht gestellt wurde ein Kombi-Turm (Wasser- und Aussichtsturm mit integrierter Sternwarte).

Diesen Beschluss fasste der humanistische Feingeist Bürgermeister Gustav Bosch in ebenso hehre wie pathetische Worte (wie es seine Art war): „In dem künftigen Ortsteil »Heide» sollen freie Menschen und Bürger, frei von der Angst vor der Wohnungskündigung, leben, sollen sich die Familien entfalten können zur Freude ihrer Mitbürger, zur größeren Ehre des Schöpfers und der Gemeinde Oberkochen.“

Es wurde noch angemerkt, dass die tägliche körperliche Auseinandersetzung mit einer Bewältigung eines Höhenunterschiedes vom 200 Metern aus medizinischer Sicht sehr dienlich sei.

Die ursprünglichen Pläne sahen vor, auf circa 42 Hektar einen Siedlungskörper in verdichteter Bauweise für 5.500 Einwohner zu schaffen. Im Jahr 1983, so die Schätzungen der damaligen Verwaltung, würde Oberkochen zwischen 12.000 und 13.000 Einwohner haben.

Und jetzt eine Headline aus dem Jahr 1964,

die mich bei der Recherche mehr als belustigt hat:

„Auf der Heide werden über 5.000 Menschen wohnen und 1986 rechnete man mit 15.000 Einwohnern in der Gemeinde“. Da waren wohl sehr optimistische nahezu euphorisch gestimmte Rechner ohne Drei-Satz-Kenntnisse und ohne Geografischen Überblick sowie ohne Kenntnisse der Besitzverhältnisse der benötigten Grundstücke am Werk. Vielleicht wurde ja auch eine Art moderne Käfighaltung (eher nicht) geplant oder 10 bis 20 Hochhäuser (vermutlich so). 2020 wohnten auf der Heide gerade mal 1.570 Menschen und die gesamte Stadt hatte im Jahr 2023 gerade mal 8.080 Einwohner.

Gustav Bosch und sein Projekt

Das brachte ihn an seine Grenzen, vermutlich auch gesundheitlich, denn der Druck wurde zunehmend größer, weil die allgemeine Wirtschaftslage nicht zur Umsetzung dieses Projektes passte.

Das Projekt „Heide“ war für ihn ein gewaltiger Kraftakt, und seine Frau, Helene Bosch, sagte viele Jahre später einmal: „Die »Heide« hat meinen Mann schier umgebracht.“ Tatsächlich ist Vieles, das nach außen hin einfach erscheint, zeit‑, nerven- und kräfteraubende Arbeit, die an die Substanz – auch eines gestandenen Bürgermeisters – gehen kann.

Die Pläne für ein sogenanntes „Demonstrationsvorhaben” und der Förderung mit öffentlichen Mitteln scheiterten am Bundesministerium. Hintergrund war die nahende Wirtschaftskrise und der damit verbundene Druck auf den öffentlichen Haushalt. 1968 mutierte die Wirtschaftskrise zur Rezession. Das Innenministerium in Stuttgart stellte fest: “Solche Schlafstätten werden nicht gefördert.” Wegen der „Satellitenlage” und der ungünstigen Verkehrsanbindung wurde sogar in Stuttgart von einer „Fehlplanung” gesprochen. Und als dann noch ein paar Fastnachtler die Heide durch die Bütt zogen, bestellte Gustav Bosch dieselben aufs Rathaus und stellte sie saumäßig in den Senkel – die Zeiten und das Thema waren halt dünnhäutig. Bosch ließ nicht locker, ein städtebaulicher Ideenwettbewerb sollte die Realisierung auf kleinem Niveau bringen. 1970 beschloss der Gemeinderat, den Wohnungsbaukonzern „Neue Heimat” mit der inneren Erschließung zu beauftragen. Im selben Jahr wurde die Zufahrtsstraße zur Heide mit einer Länge von rund drei Kilometer fertiggestellt. Danach errichteten die ersten Bauherren ihre Heime. Aber vieles von dem, was ursprünglich angedacht war, konnte nicht verwirklicht werden.

1972 Die neue Straße am Heidekopf (Archiv Rathaus)

Die Straße der 1.000 Wohnungen kostete einst über 2,5 Millionen DM

Mit dem Bau der Straße wurde Mitte Juni 1969 begonnen. Dazu BM Gustav Bosch Originalton: Der Beschuss wurde zu Pfingsten im Geiste eine alten Pfingstgebets „Den Anfang segne, der Fortschritt begleite das Gelingen vollende“.

Im Oktober 1970 konnte die Verbindungsstraße vom Tal hoch zur Heide erstmals befahren werden. I gleichen Jahr konnte es ich der Bürgermeister nicht verkneifen folgenden Text zu veröffentlichen:

„…manchmal hört man erstaunlicherweise von fast abschätzigen Bemerkungen über die zahlreich geplanten Sozialwohnungen…aber bitte, keine Sorgen! Die angestrebten Wohnungen können nicht vornehm genug sein für die benachbarten Eigenheimer.“

Ende Juli 1971 wurde der Bebauungsplan für den ersten Bauabschnitt auf der Heide genehmigt. Die ersten Bewohner zogen am 14. Februar 1974 (Gebhart Ehinger) ein. 1985 lebten bereits 1.000 Menschen im Wohngebiet „Heide“.

Und wenn wir 1975 ins Adressbuch schauen,

stellten wir fest, dass inzwischen rund 45 Familien dort wohnten:

Damals noch unbewohnt:

• Eulerstraße

• Galileistraße

• Gaußweg

• Jupiterweg

• Merkurweg

• Neptunweg

• Saturnweg

Bereits bewohnt:

Fraunhoferstraße (7): Gold Bernhard und Brunhilde / Annemarie, Georg und Ralf Strehle / Gudrun und Manfred Fischer / Michele und Ursula Smerill / Heinrich und Ursula Solterer / Gert-Holger und Melanie Fiedler / Günther und Pauline Franzke

Keplerstraße (7): Karl-Dieter und Ingeborg Pechtl / Gudrun und Paul Hug / Karlheinz und Marianne Vogel, Christa und Christian Meyer, Manfred und Ursula Pilz, Hedwig und Hubert Starz (siehe Foto), Renate und Siegfried Wegiel

1975 Das Reihenhaus Keplerstraße (überlassen von Werner Starz)

Kopernikusstrasse (21): Gebhard Ehinger und Brunhilde Schmidt, Elfriede, Heinz und Klaus Rehe, Dorothee und Johann Czivisz, Harro Weiß, Birgit und Harald Hof, Alfred und Martha Ciavarella, Elke und Harald Neuer, Anna und Josef Asen sowie Elisabeth und Franz Tinschert, Erinka, Otto und Ralph Kulak, Gisela und Klaus Herzog, Elisabeth und Harro Weiss, Dagmar und Werner Kosischa, Sieglinde Brielmaier und Sieglinde Russ, Arthur und Soleigh Klimm, Gernot und Ilse Stillenburg, Erich und Hildegard Rothenburger, Anneliese und Rolf Wesselmann, Günther und Margarethe Bauer, Gerhard und Ingeborg Karl, Marianne und Otto Knödler, Gerda, Helmut und Siegfried Zehender

Hochhaus (9): Ingrid und Otto Gaarz, Christa und Hans Geis, Frieda und Helmut Höllein, Leonard Stefanski, Brunhilde und Wilfried Sternberg, Ruth Streu, Henryk und Margot Szymanski, Berta und Manfred Winkler

1975 Musterwohnung im Hochhaus (Archiv Rathaus)

Am Samstag, 29. November 1969 wurde ein städtebaulicher Wettbewerb „Heide“ ausgeschrieben. Preise:

• 1. Preis: 18.000 DM Architektengruppe aus Stuttgart

• 2. Preis: 14.000 DM Architekten aus Fellbach und Sindelfingen

• 3. Preis: 8.000 DM Architekten aus Esslingen

1970 So hätte die Heide auch aussehen können. 2ter Preisträger der Ausschreibung (Archiv Rathaus)

Die ersten Bewohner auf der Heide

Am 1.7.1974 zogen folgende Familien in der Kopernikusstraße ein: Alfred und Martha Ciavarella als Dritte in der Nummer 19, Anna und Josef Asen zusammen mit Franz Tinschert im Haus 32 sowie Elke und Dr. Harald Neuer in der 21. Der erste „Heidianer“, auch „Bürgermeister von der Heide“ genannt, war Gebhart Ehinger aus dem Haus mit der Nummer 7.

Erinnerungen von Martha Ciavarella aus der Kopernikusstrasse 19

Mein Besuch bei ihr war ein wunderbarer Nachmittag. Solche Erzählerinnen wünsche ich mir mehr für meine Arbeit – einfach herzfrischend, freundlich, offenherzig und oifach nett! Sie erzählte mir von den schweren Zeiten, als einer der ersten „Ureinwohner“ von der Heide.

„Man wohnte wohl in der ersten Zeit wie in „Wacken“ – d.h. ohne Gummistiefel ging gar nichts. Die Außenanlagen waren nicht fertig und noch keine Gehplatten verlegt – Martha wäre anfangs am liebsten wieder gegangen. Heute will sie von ihrer „Heide“ nicht mehr weg – es sei einfach schön, ruhig, naturnah und ihre täglichen Runden kann sie da oben super bewältigen.

Es wurde eingezogen und die Haustechnik funktionierte noch nicht richtig. Die Heizung lief nicht wie gewünscht, das warme Wasser kam kalt im Wohnbereich an – kurz gesagt – einfach toll. Die Handwerker gaben sich die Klinke in die Hand, bis alles lief. Dann mussten sie auch noch mit Neugierigen aus der Unter-Stadt oder sonst woher zurechtkommen. Die ungebetenen Besucher liefen bis in den Garten hinein und drückten ihre Gesichter an den Scheiben platt, um die Innenräume zu besichtigen – Man kam sich vor wie in einem Musterhaus, das zur Besichtigung freigegeben war. Später rückte einmal Bürgermeister Bosch mit dem kompletten Gemeinderat an, weil vor dem Wohnzimmerausblick noch ein Haus hineingestellt werden sollte – die Baugrube war schon ausgehoben – das konnte und durfte doch nicht sein. Es wurde eine Lösung gefunden. Das Baugrundstück wurde dreigeteilt: Oi Stickle für die Ciavarellas, ois für Neuers und s dritte für Findelklees – jetzt passte das.

In diesem Haus war ihr Mann Alfred in seinem Element, er konnte alles, traute sich ebenso viel zu und was er noch nicht konnte, lernte er – wirklich ein Tausendsassa und das alles nebenher, denn schaffen musste er beim Bosch in Giengen ja auch noch. Einen „Schlag“ im Wald kaufen und Holzmachen, das war was für ihn. Mit 80 Jahren hat er das noch mit Unterstützung gemacht. Alfred, ein „Schaffer vor dem Herrn“, da konnten sogar die Schwaben noch was lernen ????. Alfred verstarb völlig unerwartet während einer Reise in Italien im Jahr 2014 im Alter von 83 Jahren.“

Kinder auf der „Heide“

Es war eine ideale Gegend für Kinder, um naturnah aufzuwachsen. Von Frühling bis Herbst ging es hinaus, um „Lager“ im Wald zu bauen und kreativ draußen zu spielen. Die Eltern mussten sich keine Sorgen machen und abends kamen sie wieder heim (ähnlich wie das bei uns in den 50ern war). Im Winter wurde geschlittelt: Auf der Heide-Straße oder gar auf dem abschüssigen Fußweg – das Rathaus musste jährlich im Amtsblatt darauf hinweisen, dass dieses winterliche Vergnügen nicht erlaubt war!

Besonderheiten auf der Heide

Himbeer-Wunderland. So könnte man das Gebiet nennen, in dem einst Himbeeren im Überfluss wuchsen – jeder pflückte, sammelte und trug sie nachhause, um die Köstlichkeit zu genießen.

Tennisplatz. Dr. Frank Gebert, früherer Zahnarzt mit Praxis in der Frühlingstraße, wollte einen privaten Tennisplatz bauen lassen – aber keine Chance auf Realisierung. So ebbes gatt oifach et!

Das Hochhaus – 12 Geschosse, 48 Wohneinheiten, normale Eigentumswohnungen, Mietkaufeigentumswohnungen und 14 Mietwohnungen. 1974 wurde am ersten Wohnhochhaus unserer Stadt Richtfest gefeiert. Bauherr war das Siedlungswerk der Diözese Rottenburg. Der Richtschmaus fand im „Pflug“ statt. Direktor Dempf führte aus, dass Oberkochen eine der wichtigsten Wohnungsstandorte der Diözese sei, habe man doch inzwischen 330 Wohnungen bereitgestellt.

1974 Richtfest am Hochhaus – es blieb dann doch bei einem (Archiv Rathaus)

Die ersten Baulichen Vorschriften. Sind aus heutiger Sicht schwer nachzuvollziehen: Flachdach und Stromheizungen.

Natürlich machte man sich auch Gedanken darüber, wie denn der spätere „Siedlungskörper“ auf der „Heide“ aussehen und wie er versorgt werden sollte. So entschied man sich zum Beispiel schon relativ früh dafür, die „Heide“ nicht über Triumphstadt an die Gasversorgung der Stadt Aalen anzuschließen, sondern ausschließlich an das Stromnetz der damaligen Überlandwerke Jagst AG – UJAG. Auch die Beheizung der Gebäude sollte mit Strom erfolgen, weil erwartet wurde, dass die Stromkosten in absehbarer Zeit deutlich sinken würden. Zudem war man der Ansicht, dass wärmedämmende Maßnahmen an Gebäuden die Baukosten nur unnötig verteuern würden. Energiekosten spielten also kaum eine Rolle, und vom energieeffizienten Bauen war man noch Welten entfernt. Energie war damals billig (4 Pf. Für 1 KW Nachtstrom), und Energiekosten spielten beim Bau von Gebäuden kaum eine Rolle. Man sah das als zukunftsweisend an – wer das heute noch hat, kann es womöglich gar nicht mehr bezahlen.

Die ersten „Pioniere“ errichteten ihre Eigenheime mit Flachdach, weil Satteldächer als nicht mehr zeitgemäß galten und einer verdichteten Bauweise entgegenstanden. Aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb ging als erster Preis der Bebauungsentwurf der Architektengruppe Friedrich-Otto Blumers, Karl-Hans Keinath und Lambert Scherer aus Stuttgart hervor. Er verkörperte zugleich die Vorstellungen des Preisgerichts: „Eine Stadt aus Beton und Stein, mitten im Grünen; großzügige öffentliche Flächen; fließender Übergang von Straßenraum und Erholungsfläche; verdichtete intime Wohnbereiche; moderne Bauformen … keine Stadt in der Stadt, sondern Unterstadt und Oberstadt = Oberkochen.“

1975 Änderung des Bebauungsplanes. Entlang der Galileistraße wurde die Planung mehrerer 4- bis 5‑geschossige Bauten gestrichen und stattdessen Einfamilienhäuser geplant. Auch das obligatorische Flachdach war nun kein Dogma mehr.

Den Kindergarten gibt es seit 1987. Wenn man bedenkt, dass von 1974 bis 1986 auch schon die 3–6jährigen mit dem Bus ins Tal mussten, um einen „Kindi“ besuchen zu dürfen, kann man das gar nicht hoch genug einschätzen. Überhaupt ist die Kinderbetreuung in Oberkochen sicher etwas, um das uns vielen Gemeinden beneiden. Wie hieß es beim 30jährigen Jubiläum: „Der Kindergarten Heide war und ist für viele junge Familien eine unverzichtbare Einrichtung, er ist Mittelpunkt des Wohngebiets und ein Ort der Begegnung, vor allem für zugezogene Familien bietet die Einrichtung beste Gelegenheit für erste Kontakte zu anderen Familien“.

Der Minigolfplatz

Am 11. Juli 1987 wurde der neue Minigolfplatz auf der Heide mit einem Jedermann-Turnier eingeweiht. Im Juni 1987 begann der 2. Bauabschnitt des neuen Minigolfplatzes auf der Heide. Zu den neu verlegten Minigolfbahnen baute der harte Kern der 70 Mitglieder des Golfclubs eine Golfhütte bzw. Vereinsheim, die sich heute noch sehen lassen kann. Am 14. Mai 1988 wurde die Minigolfanlage mit seiner Vereinsgaststätte offiziell eingeweiht.

Arboretum

Unter der Ägide des früheren Bürgermeisters Harald Gentsch wurde auf der Heide ein Arboretum gepflanzt und der Öffentlichkeit zugängig gemacht. Der Gemeinderat beschloss im Jahr 1979, nördlich der Galileistraße auf einem Geländegrundstück von ca. 6.000—10.000 Quadratmetern eine parkartige Bepflanzung mit seltenen Baumarten vorzunehmen. Mehr Details dazu im kommenden Bericht 817 (Januar 2025).

Der erste Bäcker

auf der „Heide“ war Adolf Dickenherr, der 1967 in der Blumenstraße eröffnet hatte und im Jahr 1987 eine Filiale in der Oberstadt eröffnete.

1987 Filiale der Bäckerei Dickenherr hat eröffnet vlnr.: Frau Bihr, Frau Vollmer, Herr Dickenherr, BM Gentsch und der Filialbetreuer SPAR

Der Heideladen

2015. Es war der dritte Anlauf für eine Lebensmittel-Nahversorgung im Wohngebiet Heide. Die Eheleute Angelika und Siegmund Methner wollten den Heide-Laden reaktivieren und dort ein Ladengeschäft zur Nahversorgung mit Lebensmitteln einrichten. Geplant war die Einrichtung eines sogenannten „Eckpunktes”. Vielfach wurde in den letzten Jahren bei den „Heidianern“ der Wunsch nach einem Nahversorger mit Back- und Frischwaren artikuliert. Der Gemeinderat lehnte aus finanziellen Gründen ab.

2016. Der Heideladen wurde als genossenschaftliches Projekt von 248 GenossenInnen neu eröffnet.

Bis heute kämpft das Projekt allerdings ums Überleben. Wenn er einen Zulauf hätte wie zu Corona-Zeiten, bräuchte man sich keine Sorgen zu machen.

Das Feuerwehrfest – beliebt bei „Alt und Jung“

Bei Alt – weil es Thüringer, Roschtbrätle und Bier gibt

Bei Jung – weil man oft mit dem Feuerwehrauto fahren darf

Der Anfang dieses jährlichen Festes geht auf das Jahr 1971 zurück. Bürgermeister Gustav Bosch hatte den damaligen Kommandanten Peter Englert gebeten, ein Gartenfest zu veranstalten, um der Bevölkerung zu zeigen, wie schön es doch auf der Heide ist. Und weil die Oberkochener Florians-Jünger 1972 den Kreisfeuerwehrtag ausrichten durften, war der Weg frei fürs erste Waldfest, aus dem ein beliebter Dauerbrenner geworden ist.

Die Kolpingshütte

Am 17. Mai 1981 wurde die Kolpinghütte dann eingeweiht. Viele fleißige Hände waren auch für die Erweiterung der Kolpinghütte nötig. Heute ist die schmucke Hütte das Herzstück des Vereinslebens und zudem auch ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der katholischen Kirchengemeinde Sankt Peter und Paul. Bereits 1978 hatte eine außerordentliche Mitgliederversammlung den Beschluss zum Bau einer Hütte gefasst. 92 Prozent der Anwesenden hatten sich nach lebhafter Diskussion für den Bau entschieden. Und wie es bei Kolping an der Tagesordnung ist, packten viele an, um den Traum vom eigenen Domizil zu verwirklichen.

Die „Heide“ von oben im ausgebauten Zustand (Leihgabe Zinnbauer)

Probleme auf der Heide

• Eines davon wird vermutlich immer der Öffentliche Nahverkehr sein. Es ist zwar in letzter Zeit durch ein Projekt des Landkreises deutlich besser geworden, besonders montags bis freitags gibt es einen 30-Minuten-Zyklus, aber das Wochenende bleibt es weiterhin problematisch. Und wie lange der Landkreis die Finanzierung leisten mag, ist auch noch eine Frage. Inzwischen gibt es einen Rufbus, der die Lage auch verbessert hat. Einst habe ich auf dem „Mitfahrerbänkle“ einen Selbstversuch unternommen. Wenn ich nicht nach einer Stunde abgebrochen hätte, würde ich heute noch dort sitzen, wohl als „eine Art Ötzi“.

• Die Lebensmittelversorgung ist zwar ein engagiertes Projekt, aber doch ein Sorgenkind. Der Heideladen, ein genossenschaftliches Projekt, mal läuft er besser und mal schlechter. So ein Projekt kann nur bestehen, wenn die Bewohner es auch unterstützen. Denn auch hier gilt die alte Weisheit: Was weg ist, kommt nicht wieder. Und was nicht ordentlich unterstützt wird, das verkümmert – das weiß jeder, der sich mit dem Gärtnern beschäftigt. Von nix kommt halt bekanntlich auch nix.

• Mobilfunkabdeckung. Wie einem SchwäPo-Bericht aus dem Jahr 2023 zu entnehmen ist, ist die Lage auf der Heide nicht akzeptabel und wird der heutigen Zeit und ihren digitalen Anforderungen nicht gerecht.

• Räumliche Erweiterung: Das Thema kocht immer mal wieder hoch und eine Lösung ist nur schwer vorstellbar. Die „Freien Bürger“ waren es, die in den letzten Jahren immer mal wieder dieses Thema auf den Tisch gebracht haben. Wenn man die Heidestraße hochfährt, beginnt das Gebiet just gegenüber dem Hochhaus beim Grüncontainer. Das Gelände, rund 20 Ha groß, ist ziemlich flach und wäre prädestiniert fürs Bauen. Aber es ist eben Gemarkung Aalen und im Besitz der Realgenossenschaft Unterkochen und damit ist die Sache wohl perdu – außer neue handelnde Personen finden in der fernen und näheren Zukunft einen Konsens.

Unrealistische Möglichkeiten oder vergebene strategische Chancen

Es gab früher ein paar Möglichkeiten, die dazu geführt hätten, dass Oberkochen ganz anders aussähe als wir es heute kennen. Beide waren rückwärts betrachtet allerdings kaum vorstellbar, denn da hätten zu viele Entscheider über unzumutbare Stöckchen springen müssen oder Visionen haben müssen, und Menschen mit Visionen sollen ja laut dem verstorbenen Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt einen Arzt aufsuchen. Die Gedankenspielerei ist trotzdem spannend:

1. Variante: Oberkochen und Unterkochen wären zusammengegangen

2. Variante: Statt der „Heide“ wäre das Gebiet „Hinter dem Rodstein“ bebaut worden. Dann wären wohl Oberkochen und Ebnat, möglicherweise noch andere Orte des Härtsfeldes mit Oberkochen zusammengegangen und wir hätten eine völlig andere verkehrstechnische Art bekommen, ums aufs Härtsfeld zu gelangen.

Fazit

S isch wie’s isch – „D‘ Hoid“ gehört zu Oberkochen, auch wenn sich die Menschen aus dem Tal dort nicht ohne Grund aufhalten. Dazu ist es schlichtweg zu weit weg und zum Spazierengehen gehen wir Bewohner aus dem Tal ins Wolfertstal, ins Tiefental, zum Kocherursprung oder auf den Volksmarsberg. Die Menschen, die dort wohnen genießen ihren naturnahen Stadtteil.

Für mich, der ich kein Freund des Flächenverbrauches für den Bau von weiteren Einfamilienhäusern bin, ist die „Heide“ ein Sinnbild des damaligen Zeitgeistes bei der Wohnungsplanung. Froh bin ich allerdings auch, dass es nicht mehr Hochhäuser geworden sind. Oberkochen ist räumlich begrenzt und braucht in der Zukunft neue kreative Ideen des Wohnungsbaus oder man hält am schwäbischen Häusle fest und opfert die letzten Refugien für den schwäbischen Traum. Aus meiner Sicht muss heute mindestens 3‑stöckig gebaut werden. Ein Traum ist aus meiner Sicht allerdings ausgeträumt – Oberkochen wird keine 10.000 und schon gar keine 15.000 Einwohner erreichen – und das ist dann auch gut so.

Abschließend bleibt noch zu klären, ob es sich bei den Bewohnern um „Heiden, Heidianer oder gar om Hoidner“ handelt? ????

Ein großes Dankeschön für die Mitarbeit zu Text und Bild sowie für die netten Gespräche an Martha Ciaveralla, Werner Starz und Tanja Zinnbauer.

Es grüßt von drunten im Tal nauf auf d Hoid

„Billie vom Sonnenberg“ – also von der Unterstadt in die Oberstadt