Berichte, Gedanken, Meinungen Oberkochener Bürger, — Streiflichter und Erinnerungen und Auszüge aus den Protokollen (bis 28.12.37) des Oberkochener Gemeinderats zum III. Reich

Ein Mosaik

Oberkochen war in der Weimarer Zeit (1919 bis 1933) ein relativ armes Bauern- und Industriedorf, — relativ deshalb, weil durch die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Unternehmergeist aufgekommene Industrialisierung, das heißt die Verlagerung von Handwerk auf maschinelle Produktion, Oberkochen sich neben Remscheid und Schmalkalden bereits bis 1933 trotz aller Zeitwiderwärtigkeiten einen immerhin beachtlichen Platz in der Werkzeugindustrie für maschinelle Holzbearbeitung gesichert hatte. (vergl. J. u. M. Kämmerer, Vom Dorf zur Industriegemeinde).

Die Weltwirtschaftskrise war jedoch auch an Oberkochen nicht spurlos vorübergegangen. Besonders schlecht war es — wie zu Beginn der Dreißigerjahre in ganz Deutschland — um die Arbeitsplätze bestellt.

Gegen Ende der Weimarer Zeit gab es auch hier in Oberkochen viele der berühmten 30 Parteien, die, jede auf ihre Weise, in edlem oder weniger edlem Wettstreit Werbung für ihre Ideen betrieben. Lastwagen, mit Plakaten behangen und mit singenden Gruppen auf der Pritsche, fuhren in den frühen 30er Jahren durch den Ort. Straßen und Wände wurden mit Parolen beklebt und beschmiert, wie das heute auch noch vorkommt.

Am 6.11.1932 fanden die letzten Wahlen zum Reichstag vor der Machtergreifung statt. 1001 Oberkochener waren wahlberechtigt. Aus insgesamt 866 gültigen Stimmen entfielen auf

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei: 201 Stimmen = 23,2 %

Deutsche Volkspartei: 1 Stimme

Zentrum: 477 Stimmen = 55,1 %

Sozialdemokratische Partei Deutschland: 20 Stimmen

Kommunistische Partei Deutschland: 113 Stimmen = 13,1 %

Deutschnationale Partei: 31 Stimmen = 3,6 %

Deutsche Demokratische Partei: 10 Stimmen

Christlich Sozialer Volksdienst: 4 Stimmen

Bauern- und Weingärtnerbund: 5 Stimmen

sonstige: 4 Stimmen

Die Zentrumsmehrheit blieb in Oberkochen bis über die Machtübernahme hinaus stabil.

Der Bericht von Engelbert Mager (s.v.), dem Sohn des 1946 verstorbenen Oberlehrers Mager, gibt ein anschauliches Bild vom weniger politischen Teil dieser Zeit.

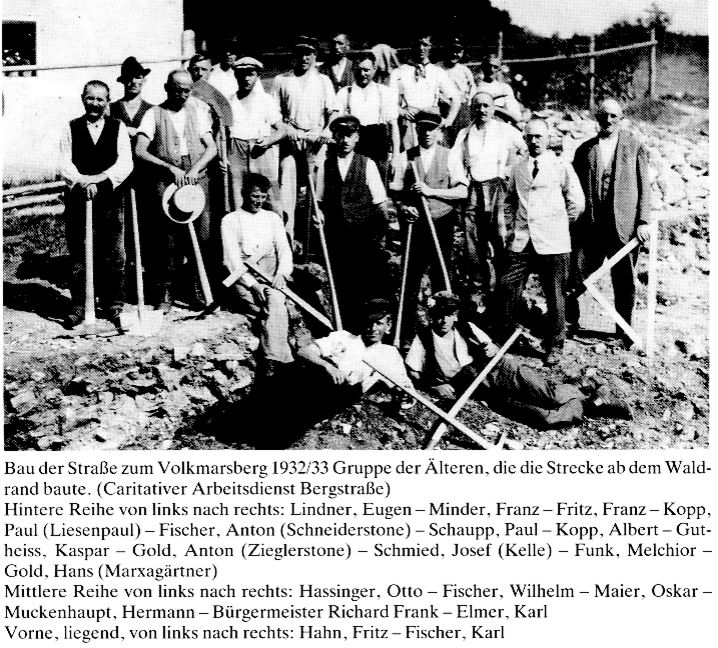

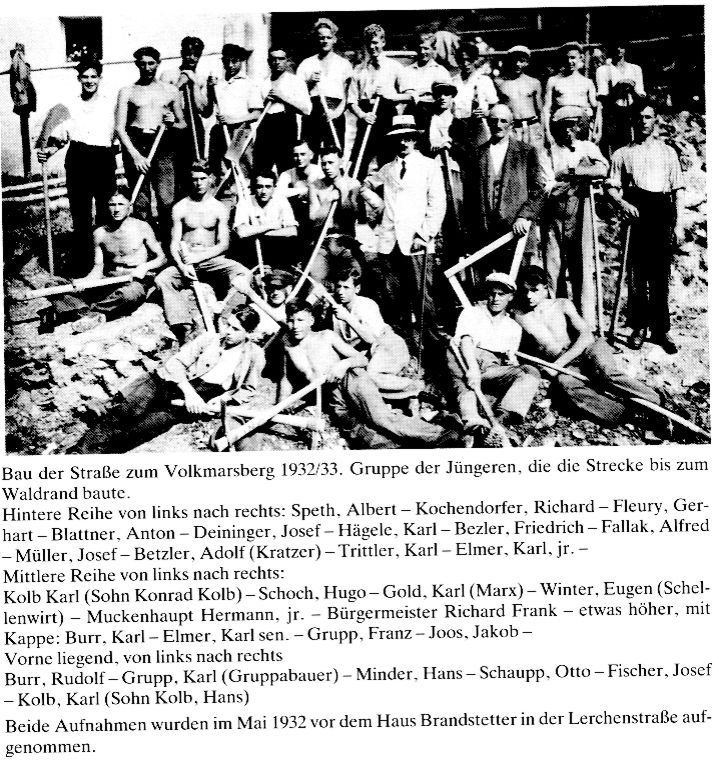

Ergänzend zu Herrn Magers Aufzeichnungen sei erwähnt, daß man in Oberkochen in einem Akt der Selbsthilfe gegen die Arbeitslosigkeit aus der wirtschaftlichen Notsituation heraus noch vor der Machtergreifung, 1932/33, unter großer Beteiligung Oberkochener Arbeitsloser und unter örtlicher Bauleitung (es gab eine Gruppe mit 19 Erwachsenen und eine Gruppe mit 27 Jugendlichen) in zwei Sektionen die Straße zum Volkmarsberggipfel gebaut hatte.

Die Machtergreifung 1933

Mit der Machtergreifung am 30.1.1933, zu deren Anlaß ein riesiger Fackelzug durch den Ort marschierte — abends wurden auf dem Rodstein Magnesium-Feuer abgebrannt — war, gezwungenermaßen, der »Parteienspuk« (ein Wort aus dem damaligen Zeitjargon), beendet. Es gab sehr bald auch hier, wie überall, nur noch eine Partei, die NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Alle anderen Parteien wurden verboten, die Gewerkschaften zerschlagen, und durch die Deutsche Arbeitsfront ersetzt.

»Nun war Ruhe da«, berichtete ein Oberkochener. »Zumindest an der Oberfläche«, würde ich ergänzen.

Hitlers Ankündigung vor der Machtergreifung »Gebt uns vier Jahre Zeit« … und daraus die Versprechen, daß die Lösung von allen Fesseln des Versailler Vertrags erfolge, — Vollbeschäftigung, politische und nationale Erneuerung und angemessene Machtstellung innerhalb der damaligen Großmächte, mußte auch auf die Oberkochener Eindruck machen.

Wenn in den Jahren der ersten Begeisterung, — das Wort bedeutet, daß in einen Menschen ein Geist hineingetragen wird, — jemand den anfänglichen Geschehnissen und Erklärungen nach der Machtergreifung ablehnend, skeptisch oder ohne Begeisterung gegenüberstand, so waren es die in Oberkochen sehr zahlreich vertretenen Mitglieder des Zentrums, einer der katholischen Soziallehre verpflichteten Partei, die noch bei den Wahlen am 5. März 1933, also über zwei Monate nach der Machtergreifung mit fünf Sitzen, gegenüber drei Sitzen der NSDAP, im Oberkochener Gemeinderat vertreten waren, — eine beachtliche Mehrheit, — und einige ältere Oberkochener der Jahrgänge 1860/70, die in den Wirtschaften am Stammtisch saßen. Hier befürchtete man instinktiv, daß es wieder zum Krieg kommt. Es gab deutliche Warnungen, die aus Erfahrungen oder aus dem Gefühl heraus kamen.

Zur »Machtergreifung« in Oberkochen möchte ich einen Oberkochener Bürger wörtlich zitieren: »Der von den Nazis erzwungene Übergang — Machtwechsel genannt — vollzog sich für die Beteiligten äußerst dramatisch. Die SA (Sturmabteilung) zog vor dem Rathaus auf, die bürgerlichen Gemeinderäte mußten um ihre Gesundheit bangen, ihnen drohte bei Verweigerung ihres Rücktritts Schutzhaft auf dem Heuberg und anderes. Die nicht der NSDAP angehörenden Gemeinderäte wurden in dieser letzten Sitzung zum Rücktritt gezwungen. Unter Berufung auf die Partei wurden sie durch Männer der NSDAP ersetzt. Letztere wurden in den Gemeinderat berufen und nicht durch freie Wahlen von der Bürgerschaft gewählt. Das war erst nach 1945 durch freie Wahl der Bürger wieder möglich. Die Ablösung dieser Männer aus ihren kommunalen Ehrenämtern erfolgte zielbewußt und für die Beteiligten schmerzhaft und gefährlich.«

Die NSDAP hatte bereits vor diesem Gewaltakt und vor der endgültigen Auflösung des Zentrums im Gemeinderat den Antrag gestellt, daß die beiden Zentrumsmitglieder mit der geringsten Stimmenzahl zugunsten der NSDAP zurücktreten sollten. Dieser Antrag war jedoch zurückgestellt worden, da die »offizielle Auflösung« des Zentrums unter politischem Druck bereits vor der Tür stand. Sie erfolgte am 5.7.1933.

Bereits zwei Tage später (!) fand die geschilderte Machtübernahme auf dem Oberkochener Rathaus statt.

Hierzu das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 7.7.1933:

Auszug aus der Niederschrift über die Verhandlungen des Gemeinderats der Gemeinde Oberkochen Bd. XXXV Seite 62

Verhandelt am 7. Juli 1933

vor dem Gemeinderat

Anwesend: Stellv. Vors. und 7 Mitglieder

Abwesend: Der Bürgermeister

§ 82

Zentrumsfraktion

Der stellv. Vorsitzende erklärt den Mitgliedern der Zentrumsfraktion, daß sie wohl darüber unterrichtet sein werden, daß die Zen

trumspartei sich aufgelöst habe. Damit sei die Voraussetzung für die fernere Zugehörigkeit der Zentrumsgemeinderäte zum Gemeinderatskollegium entfallen. Er fordere sie daher auf, ihr Mandat niederzulegen und die heutige Sitzung sofort zu verlassen, damit die Ergänzung des Gemeinderats durch die Ersatzmänner der N.S.D.A.P. Ortsgruppe Oberkochen sofort durchgeführt werden könne. Der Ausschluß der in Frage kommenden Gemeinderäte sei eine zwangsläufige Folge ihres seitherigen ablehnenden Verhaltens gegenüber der Gemeinderatsfraktion der N.S.D.A.P.

Ohne eine Erklärung zu der Forderung des stellv. Vorsitzenden abzugeben verlassen die Herren

(folgen fünf Namen)

die Sitzung.

Der stellv. Vorsitzende erklärt hierauf, daß er die vorgenannten Herren als aus dem Gemeinderat ausgeschlossen betrachte. Zur Herstellung der Beschlußfähigkeit des Gemeinderats berufe er in denselben die Ersatzmänner der N.S.D.A.P. Ortsgruppe Oberkochen und zwar die Herren (folgen drei Namen und Berufe).

Nach dem Gesetz v. 12.4.33 waren die Gemeinderäte aufgelöst worden. Die Mitgliederzahl im Oberkochener Gemeinderat wurde von zwölf auf sechs Mitglieder herabgesetzt.

Aus einem Gemeinderatsprotokoll vom 23.11.33 wird ersichtlich, wie ein NSDAP-Schrumpf-Gemeinderat (später wurden noch zwei Beigeordnete bestellt) den bisherigen Bürgermeister aufgrund seiner Anti-NS-Gesinnung entmachtete:

Oberkochen/Oberamt Aalen

Niederschrift über die Verhandlung des Gemeinderats am 23. November 1933

Anwesend: Stellvertreter des BM und fünf Mitglieder,

zwei Mandate nicht besetzt.

Der Bürgermeisteramtsverweser eröffnet die Sitzung unter Bekanntgabe einer Zuschrift des Bürgermeisters, wonach dieser am 1. Dezember des Jahres wieder seinen Dienst antreten will. Der Amtsverweser gibt dem Gemeinderat zur Kenntnis, daß zugleich in seiner Eigenschaft als Ortsgruppenleiter der NSDAP er sich an die Kreisleitung Aalen, an die Gauleitung und durch die Kreisleitung an das Kommissariat für Bezirks- und Körperschaftsverwaltung gewandt habe mit dem Ersuchen, die Wiederamtsübernahme durch den Bürgermeister zu verhindern. Er könne es von seinem Standpunkt aus nicht verantworten, wenn er nicht alles unternehme, um dafür zu sorgen, daß der BM für die Ausübung des Ortsvorsteher

amtes in der hiesigen Gemeinde nicht mehr in Frage kommt. Der seither in der Sache entstandene Schriftwechsel wird dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben.

In der Aussprache kommt zum Ausdruck, daß es der Gemeinderat unter allen Umständen ablehnt, mit dem (seitherigen) Bürgermeister zusammenzuarbeiten. Die frühere Einstellung des BM gegen die nationalsozialistische Bewegung und die in dieser (NS Bewegung) tätigen Einwohner von Oberkochen verlange es unbedingt, daß bezügl. der Ortsvorsteherstelle ein Wechsel eintritt. Außerdem steht der Gemeinderat auf dem Standpunkt, daß der BM gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, das Amt zu versehen. Es wäre unbedingt mit dem früheren Zustand zu rechnen, daß der BM alljährlich einige Monate dienstunfähig ist, und daß hierdurch eben die Geschäftsführung des Bürgermeisteramts wie seither sehr nachteilig beeinträchtigt würde. Weiter kommt zum Ausdruck, daß der Gemeinderat zu der Überzeugung gekommen ist, daß es der BM mit der Einreichung seines Pensionierungsantrags gar nicht ernst meinte, sondern hiermit nur ein Mittel finden wollte, um ihm unangenehmen Auseinandersetzungen zu entgehen.

Der Gemeinderat beschließt:

1.) Dem Bürgermeister mitzuteilen, daß der Gemeinderat nicht in der Lage ist, mit ihm irgendwie zusammenzuarbeiten.

2.) von den vorstehenden Ausführungen Kenntnis zu geben: der Kreisleitung Aalen der NSDAP der Gauleitung Württemberg dem Kommissariat bei der Min.Abt.f. Bez.u.Körperschafts-Verwaltung in Stuttgart und

3.) Letzteres zu ersuchen, für eine anderweitige Besetzung der hiesigen Ortsvorsteherstelle Sorge zu tragen.

Zur Beurkundung (folgen sechs Namen)

Durch Entschließung des Herrn Reichsstatthalters wurde der Bürgermeister mit Wirkung vom 7.12.33 in den Ruhestand versetzt und sofort ein Amtsverweser bestellt, der dann ab 14.7.34 als Bürgermeister der Gemeinde die Geschicke Oberkochens im III. Reich leitete.

Dies waren historische Ereignisse, die an den Oberkochenern nicht spurlos vorbei gehen konnten, und die unweigerlich zu Spannungen zwischen einer betroffenen Minderheit mit der Mehrheit führen mußten, — zu Spannungen, die nur unter Kontrolle gehalten werden konnten, weil das Régime, das örtliche mit der Faust des überörtlichen im Nacken, sich mit allen Mitteln durchsetzte. Das Recht auf freie Meinungsäußerung war abgeschafft, — nicht nur im Reich, — auch in Oberkochen, wie später zu lesen sein wird.

Ein hervorragendes Beispiel erster Auswirkungen der Ausbreitung der NS-Ideologie nach 1933 ist das Schicksal der Oberkochener »Kriegerkameradschaft« (auch Militärverein), die kurz nach der Machtübernahme 1933 verboten wurde und weitgehend im »Kyffhäuserbund« aufging.

Die Kriegerkameradschaft war eine Vereinigung von Veteranen des ersten Weltkriegs unter anderen Mitgliedern. Aus den Protokollen ist zu entnehmen, daß diese Vereinigung zu den damals wohl größten Vereinigungen Oberkochens zählte. Am 16.2.1934 erschienen zu einer Versammlung im »Hirsch« nicht weniger als 205 Teilnehmer! Auf einem nach dem Kirchgang am Totengedenktag 1933 aufgenommenen Photo vor dem Lindenbrunnen befinden sich vorwiegend Personen aus diesem Kreis, — mit Zylinder und Frack. Außerdem sind einige Oberkochener SA-Männer der ersten Stunde zu erkennen, denen man übrigens recht skeptisch gegenüberstand — was aus der Beschreibung der Vorgänge auf dem Rathaus nicht überrascht. Die SA hatte die Absicht, diesen Personenkreis ins Nationalsozialistische hinüberzuziehen. (Protokoll der Kriegerkameradschaft vom 12.2.1934: Ausschußsitzung zum Thema »Eingliederung der Kriegerkameradschaft in die SA-Reserve II«). Nur ein kleiner Teil allerdings zeigte sich dem neuen Gedankengut gegenüber aufgeschlossen. Nicht nur einmal bekam ich von befragten Oberkochenern zu hören: »Der Hitler hatte es nicht leicht in Oberkochen«.

»Politisch« im eigentlichen Sinn waren weder die Kriegerkameradschaft noch der Kyffhäuserbund. Vielmehr waren sie beide Vereinigungen, die die Traditionen pflegten, — nicht im Sinn eines zukünftigen Heldentums, sondern vergleichbar mit dem 1957 wieder- oder neugegründeten Verein der »Soldatenkameradschaft«, die damals noch »Soldaten- und Kriegerkameradschaft Oberkochen« hieß. Nicht zufällig ist das Bild vor dem Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, dem Lindenbrunnen, photographiert. (1933). Die Kyffhäuser pflegten altdeutsches Gedankengut und sind offiziell nie aufgelöst worden. Der letzte Reichskriegstag fand 1939 in Kassel statt. Während des Kriegs lief nichts Bemerkenswertes, — jedoch soll erwähnt werden, daß aus den Kyffhäusern die »Schützenabteilung« hervorging, in der nur gediente Soldaten aktiv sein durften.

Die Nazi-freundlichen Mitglieder aus diesen Vereinigungen, auch solche aus dem von den Nazis aufgelösten »Stahlhelm«, schlossen sich der SA an, die allerdings von vorneherein klar zu erkennen gegeben hatte, daß sie nur an »Linientreuen« interessiert sei.

Parallel zu diesen Vereinigungen gab es eine Vereinigung der Kriegsversehrten und Kriegshinterbliebenen (NSKOV) — ähnlich dem heutigen VdK — von denen ein Bild aus dem Jahr 1937 existiert. Es zeigt die Mitglieder und Kriegerwitwen mit dem Bürgermeister vor der katholischen Kirche.

Ziemlich bald, noch 1933, begann sich die Gesamtsituation zu verändern. Während vorher Arbeitslosigkeit (1931 fünf, 1932 sechs Millionen Arbeitslose) und Kurzarbeit an der Tagesordnung waren, und auch am Ort kein Arbeitsplatz zu bekommen war, die Bürger vielfach auf Nebenerwerb angewiesen waren, das heißt, teilweise in der Landwirtschaft, teils gleichzeitig in den Betrieben arbeiteten (man sagte, »die Fabrikler« hatten nebenher »a Baurasächle«), stellten die Oberkochener Betriebe ab 1934 in zunehmendem Maße Leute ein, sodaß auch in Oberkochen innerhalb weniger Jahre Vollbeschäftigung herrschte und ein enormer wirtschaftlicher Aufschwung zu verzeichnen war.

Aus den Geschichtsbüchern ist zu entnehmen, daß zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht nur in Deutschland ein wirtschaftlicher Aufschwung erfolgte, sondern daß die Weltwirtschaftskrise (1929−1933) insgesamt ihren Höhepunkt überschritten hatte, beziehungsweise überwunden war.

Es darf auch nicht übersehen werden, daß speziell in Deutschland, und in Oberkochen im besonderen, der Aufschwung das Ergebnis einer gezielten Wirtschaftspolitik war, die ein fast explosionsartiges Wachstum eines einzigen Industriezweigs, der Rüstungsindustrie, zur Folge hatte. Man kann sich heute darüber streiten, ob das apokalyptische Ende bereits zu diesem Zeitpunkt vorgezeichnet war oder nicht. Was bringt’s?

Genausowenig darf jedoch übersehen und unterschätzt werden, daß dieser wirtschaftliche Aufschwung — egal, wie er zustande kam, dem Hitlerregime enorme Sympathien einbrachte, — seien wir ehrlich: ein enormer Aufschwung, der vier Jahre zuvor angekündigt und de facto eingetroffen ist, mußte die Masse der Menschen beeindrucken, Menschen, die, wie ein Oberkochener schilderte, als Arbeitslose noch wenige Jahre zuvor, — zwischen 1929 und 1931 über den Langert nach Aalen laufen mußten, um dort ihre zwölf Mark Arbeitslosengeld abzuholen. — Vorteile wahrzunehmen, war und ist menschlich und verständlich; es wird wohl immer eine Minderheit sein, die hier anders denkt.

Hierzu kamen Zug um Zug weitere Vergünstigungen: die Einführung von Sozialhilfe jeglicher Art, Kindergeld, welches die vielen kinderreichen Familien Oberkochens besonders benötigten, Muttergeld, Ausbildungshilfen (um eine Mark pro Tag konnte man die Aufbauschule besuchen), Sonderzuschüsse für bestimmte Haustypen, und so weiter.

Hierzu ist verbürgt, daß NSDAP-Mitglieder leichter an die Gelder rankamen als die Nichtmitglieder. Es sind mir Fälle bekannt geworden, bei denen die Gelder zunächst nicht und dann erst nach energischer Intervention bewilligt wurden. Die Jahrgänge 1921/22, die damals aus der Schule kamen, erhielten zwar nur 15 Mark im Monat, im Beruf jedoch alsbald soviel, daß dies eine spürbare Aufbesserung für den Familienhaushalt bedeutete. Die Arbeitszeit lief von morgens sechs/sieben Uhr bis abends fünf/sechs Uhr; auch an Samstagen wurde gearbeitet, — zumindest bis zwölf Uhr, teilweise bis vier Uhr nachmittags.

Ab 1936/37 waren die Betriebe bereits in der Lage, zusätzlich zu investieren. Eine gewaltige Bautätigkeit begann. Die Oberkochener Firmen vergrößerten sich fast ausnahmslos, — überall entstanden Erweiterungsbauten, und neue Maschinen wurden angeschafft. Elektrizität gab es in Oberkochen übrigens bereits im Ersten Weltkrieg. »Oberkochen war doch kein Buschdorf vor dem III. Reich«, wehrte sich ein Alt-Oberkochener als er hörte, der Strom hier sei erst ab Hitler geflossen.

Nun war aber bereits kurz nach der Machtergreifung eine erste für Oberkochen bedeutende Entscheidung gefallen. Die Brüder Leitz trennten sich in der Produktion. Während Albert, vermutlich auch aus ideologischen Gründen (hier gibt es keine einhellige Meinung), in der Produktion von Holzbearbeitungswerkzeugen und entsprechenden Maschinen verblieb, stellte Fritz Leitz — ein heißer Draht zur politischen Führung war vorhanden — auf einen eigenen Rüstungsbetrieb um. Die Bautätigkeit hatte lange vor der juristischen Trennung im Jahr 1938 begonnen. Der Betrieb Fritz Leitz war bereits 1939 überproportional gewachsen.

Die Entscheidung, ob man »in die Rüstung« gehe oder nicht, hing nicht nur mit der Größe und dem Unternehmergeist der Firma zusammen, — das wird in Oberkochen teilweise wohl falsch gesehen, — sondern war in unterschiedlichen Graden auch Einstellungssache gegenüber dem Rüstungsgedanken und gegenüber dem dahinterstehenden Régime.

Hieraus entstanden weitere Spannungen im Ort, die leicht nachzuvollziehen sind, und die nicht auf die Seite geschoben werden können. So machte man in den Firmen Jakob Schmid und August Oppold keinen Hehl daraus, daß man sich dem Trend nicht anschließe. Das heißt: Es war nicht nur so, daß man keine Rüstungsaufträge bekam, — man wollte vielmehr auch keine. Wer die Situation im III. Reich einigermaßen nüchtern überblickt, kann nachvollziehen, daß das bewußte »Nicht-Wollen« Auswirkungen auch auf die weiterlaufende Produktion nach sich zog. Auf gut Deutsch: Man wurde aufgrund der Antihaltung »geschnitten«.

Zwei Seiten hatte auch die Entwicklung des Volksschulwesens. Wenn wir erfahren, daß 1936 die Konfessionsschulen aufgelöst wurden, und die katholische Konfessionsschule mit 39 Schülern noch ein Jahr weiterlief, so liest sich das unverfänglich. Man weiß ja: III. Reich . (Bericht V. Schrenk)

Ganz anders wird dieses eine Jahr beleuchtet, wenn man erfährt, wie es zustande kam: Den Schülern hatte man zur Einführung der Deutschen Volksschule einen Zettel mit nach Hause gegeben, den sie am nächsten Tag mit der Einverständnisunterschrift (Auflösung Konfessionsschulen) wieder mit zur Schule bringen mußten. Viele Eltern lieferten diese Unterschrift nicht, worauf sich eine Abordnung von Schule und Partei auf den Weg zum Hausieren von Elternunterschriften machte. Die nach dieser Aktion verbliebenen Eltern protestierten unter Berufung auf das am 20.7.1933 zwischen dem Hl. Stuhl und dem Hitlerregime abgeschlossene Konkordat beim Schulleiter und bewirkten die Belassung einer katholischen Konfessionsschule, die dann aus 39 Schülern in einer Klasse bestand.

Einige wenige bröckelten im Lauf des Jahres ab, bis das »Klassenziel« der Partei erreicht war: Zu Beginn des neuen Schuljahrs 1937 verkündete der damalige Schulleiter, es seien zu wenig Schüler für eine Schule übrig, — die Schule müsse geschlossen werden. Die Schüler sollten dann rüber in die Deutsche Volksschule gehen. Da die Schüler nicht wußten wie und was, gingen die meisten nach Hause. Die Eltern, die ihre Kinder nicht umgehend in die Deutsche Volksschule schickten, wurden wegen »Schulschwänzen« ihrer Kinder angegangen. Es hat Strafbefehle gegeben.

Dafür war ab sofort am 20. April, Hitlers Geburtstag, schulfrei…

Das entsprechende Gemeinderatsprotokoll mit dem Titel »Katholische Bekenntnisschule — Antrag auf Aufhebung« vom 22. Dezember 1936, schildert die Situation wie folgt:

Gemeinde Oberkochen

Beraten mit den Gemeinderäten am 22. Dezember 1936

Anwesend: Der Bürgermeister und sechs Gemeinderäte. Normalzahl sechs;

außerdem anwesend: zwei Beigeordnete und der Gemeindepfleger

Katholische Bekenntnisschule. Antrag auf Aufhebung.

Die bei der Einführung der Deutschen Volksschule übriggebliebene einklassige kath. Bekenntnisschule wird zur Zeit noch von 33 Kindern besucht. Die Zahl der Erziehungsberechtigten dieser Kinder beträgt 19. Nach einer dem Bürgermeister vom Schulleiter übergebenen Aufstellung über die Schülerzahlen an der Deutschen Volksschule beträgt der Klassendurchschnitt dort 61,5 Schüler.

Der Bürgermeister beleuchtet den Gemeinderäten die Auswirkung dieser Schülerzahlen hinsichtlich des Schulbetriebs der beiden Schulen und im Verhältnis zueinander. Als wesentliches Merkmal ist dabei herauszustellen, daß der geordnete Schulbetrieb an der Deutschen Volksschule durch die Weiterführung der kath. Bekenntnisschule insoweit gefährdet werden könnte, als die Schülerzahlen an der Deutschen Volksschule mit Rücksicht auf die starke Bevölkerungszunahme der Industriegemeinde dauernd im Steigen begriffen ist, sodaß hierdurch eine Teilung dieser Klassen notwendig werden wird. Diese Teilung ist aber aus finanziellen Gründen zu einem naheliegenden Zeitpunkt nicht möglich (Schulraummangel).

So wie sich die Schulverhältnisse, bedingt durch die Schülerzahlen, entwickelt haben, ist ein geordneter Schulbetrieb bei Weiterbestehung der kath. Bekenntnisschule nicht mehr durchführbar und es erfordern die örtlichen schulorganisatorischen Verhältnisse dringend die Aufhebung der kath. Bekenntnisschule. Der Bürgermeister stellt diese Frage den

Gemeinderäten zur Beratung mit der Aufforderung evt. Bedenken gegen seine Absicht, den Antrag auf Aufhebung der kath. Volksschule zu stellen, vorzubringen.

Die beiden Beigeordneten haben in einer stattgehabten Vorbesprechung dieser Absicht des Bürgermeisters rückhaltslos zugestimmt. Die Gemeinderäte bringen in der heutigen Beratung einstimmig ihre Ansicht dahingehend zum Ausdruck, daß die schulorganisatorischen Verhältnisse wie auch die finanziellen Verhältnisse die Aufhebung der katholischen Bekenntnisschule in Oberkochen dringend erfordern. Der Bürgermeister faßt hierauf folgende

ENTSCHLIEßUNG:

Den Herrn Württ. Kultminister zu bitten, aus eingangs angeführten Gründen die Aufhebung der kath. Bekenntnisschule in Oberkochen zu verfügen und gegebenenfalls die Verfügung möglichst mit Wiederbeginn des Schulunterrichts auf 7. Januar 1937 in Kraft treten zu lassen.

Das Gemeinderatsprotokoll vom 21. Januar 1937 heißt dann lapidar:

Der Bürgermeister teilt den Gemeinderäten mit, daß der Herr Kultminister durch Erlass vom 4. Jan. 1937 dem mit oben geschilderten Antrag des Bürgermeisters auf Aufhebung der einklassigen kath. Bekenntnisschule in Oberkochen stattgegeben hat.

Die Eingliederung der Schüler dieser Bekenntnisschule in die Deutsche Volksschule ist in der Zwischenzeit bereits erfolgt.

Es war also gelungen, sich der unerwünschten Konfessionsschule unter Berufung auf organisatorische Probleme auf elegante Weise zu entledigen.

Zur weiteren Illustration seien eine harmlos erscheinende und eine tiefgreifende Begebenheit berichtet: ABC-Schützen nationalsozialistischer Eltern bekamen am ersten Schultag eine Rote Wurst, — Kinder von Nichtnazis erst nach Intervention; so weit ging die Diffamierung Andersdenkender im Detail. Verbürgt ist auch die Äußerung des letzten Kreisleiters, der im Hinblick auf ein Kruzifix gesagt hat: »Auch dieser Judenbube muß noch aus den Schul- und Amtsstuben verschwinden.« In Oberkochen wurden die Kruzifixe tatsächlich aus den Klassenzimmern entfernt.

Im Ort ging mit der Erweiterung der Industrie ein schnelles Wachstum an Wohnbauten einher. Eine Reihe von Baugebieten wurde zügig erschlossen und bebaut: Der Turmweg (mit staatlichen Mitteln; Einfamilienhäuser gab es um ca. RM 4000. Die Firmen gaben zinslose Darlehen). Die Volkmarsbergstraße mit Stichstraßen bis Haus Illg. Finken- und Starenweg durch die Firma Fritz Leitz, das Dreißental Richtung Schützenhaus. Meisengasse, Försterstraße. Auch in der Keltenstraße wurde gebaut. Im Bühl wurden, nunmehr mit Bagger, vor Kriegsausbruch noch sechs bis acht Baugruben teilweise ausgehoben. (Die Fertigstellung dieser Häuser erfolgte erst nach dem Krieg 1949/50.) Es gab Sonderzuschüsse für bestimmte Siedlungshäuser der Reichsheimstätte, die vor allem im Dreißental reichlich genutzt wurden. Gekoppelt mit den Zuschüssen war die Bedingung, daß man Kleintiere hielt, — Geißen, Hasen, Gänse, Hühner und so weiter, und in kleinem Rahmen Gemüse usw. anbaute. Ziel dieser Bezuschussungspolitik war, die Grundbesitzer sozusagen »autark« zu machen. Man sieht, — das System dachte voraus…

(Die sogenannten »Krautstriche« übrigens gehen nicht auf diese sondern auf die Zeit vor der Jahrhundertwende zurück.)

Als »Krönung« entstand oben am Turmweg das HJ-Heim (HJ = Hitlerjugend) (Bergheim, — heute Sonnenbergschule), das einzige im ganzen Kreis Aalen. »Darauf war man zunächst sehr stolz.«

Zum HJ-Heim wurde mir gesagt: Dort oben bastelte und sang man, man konnte das Morsen und Funken erlernen, es gab Segelflugkurse und Schießübungen. Es war endlich »was los« in Oberkochen, — man konnte sich abreagieren. Sie sprachen von Ehre, Treue und Kameradschaft im HJ-Heim; die »Predigten« aus der altdeutschen Geschichte nahm man in Kauf, — Wallhall und anderes, — und man blickte in die Zukunft, — »hoffnungsvoll«, — man hat den Anfang positiv gesehen, war Feuer und Flamme.

An dieser Stelle möchte ich einige belegbare Berichte zum Thema »HJ in Oberkochen« einfügen:

Eine Reihe von Schülern, deren Eltern der NSDAP nicht beigetreten waren, durften von diesen aus nicht zur HJ. Einige wollten selbst nicht, — gleichwie. Einer von diesen schilderte die Situation in der Gewerbeschule wie folgt: Wir wurden nicht nur in den Noten, sondern auch in der allgemeinen Beurteilung gedrückt. Unter »Bemerkungen« stand, das Orginal des Zeugnisses liegt vor —: »ohne Interesse für den nationalsozialistischen Staat«. Dieses Zeugnis wurde vom Vater des Schülers nicht unterschrieben. Kommentar des Schulleiters: das Nichtunterschreiben des Zeugnisses ist nicht von Bedeutung, da die Gesinnung des Vaters bekannt ist.

Derselbe Schüler von damals (»wir waren anfangs sieben/acht, später nur noch drei/vier, — eine verschworene Gemeinschaft«) schilderte, wie es bei einer Klassenarbeit im Fach »Volks- und Staatskunde« zuging: Der harte Kern der Klasse hatte beschlossen, eine Arbeit in diesem Fach nicht mitzuschreiben, da, wer nicht in der HJ war, sowieso und automatisch die Note »ungenügend« in diesem Fach erhielt. Der unterrichtende Lehrer zwang die Schüler jedoch, mitzuschreiben. Der Schüler erhielt in der Arbeit die Note »gut«. In seinem Endzeugnis stand dann wiederum die Note »ungenügend«. Daraufhin angesprochen argumentierte der Fachlehrer: Ich darf nicht anders, weil die Note »ungenügend« vorgeschrieben ist, wenn Du nicht in der HJ bist. Dieses »ungenügend« bewirkte bei der Gesellenprüfung, daß die Prüfung insgesamt nicht bestanden war.

Diesem Lehrling, der sonst ein gutes Zeugnis nachweisen konnte, jedoch nicht in der HJ war, wollte man, ohne dessen Wissen, über diese Klippe helfen, indem man ihm ins Zeugnis schrieb: »Hat den Weg zur HJ gefunden.« Der junge Mann brachte, obwohl diese Unwahrheit zu »seinen Gunsten« sprach, den Mut auf, sich zu melden und zu sagen, daß dies nicht zutreffe, — worauf er rüde abgekanzelt wurde. Erst hinterher ist dem Prüfling klar geworden, daß man ihm eine Brücke gebaut hatte. Die allerwenigsten haben solche Brücken dann nicht beschritten, — verständlich: selbst in dieser üblen Situation war ja irgendwo ein Wille weiterzukommen. — Ich glaube, daß gerade diese kleinen, vergessenen Mosaiksteinchen in ganz besonderer Weise aufzeigen, mit welchen Mitteln damals gearbeitet wurde.

In zwei anderen mir bekannt gewordenen Fällen sind die Söhne von Eltern, die sich gegen das Régime stellten, unter dem Eindruck einer Verhaftung in der Oberkochener Verwandtschaft in die HJ eingetreten. Einer von ihnen ist gefallen. Den anderen habe ich gebeten, die damalige Situation persönlich zu schildern: »Die Angst vor weiteren Verhaftungen war keine neurotische (also unbegründete), sondern sehr real begründet: bei einem meiner wöchentlichen Besuche meines Onkels im Gefängnis warnte er mich in einem unbeobachteten Moment vor meiner bevorstehenden Verhaftung. Verhaftet sollte ich werden, weil ich für den des Landes verwiesenen Diözesanbischof Johannes Baptista Sproll eine »Betstunde« mitverfaßt hatte und als Verfasser galt.

Nach seiner Verurteilung nach dem »Heimtückegesetz« und seiner Entlassung sagte mir mein Onkel, es sei ihm in den nächtlichen politischen Verhören wiederholt meine politische Tätigkeit vorgehalten und gesagt worden, ich sei bereits im KZ-Dachau.

Der Diözesanbischof Sproll war wegen seiner Weigerung, an der Volksabstimmung am 10.4.1938 über den »Anschluß« Österreichs an Deutschland des Landes verwiesen worden (vergl. z.B. Brockhaus, Bd. 17. Wiesbaden 1973,S.787). Wir hatten daraufhin eine »Betstunde« verfaßt für den Bischof und diese nicht nur in Oberkochen organisiert. Da ich die katholische Jugendarbeit im Dekanat Hofen in der Form der »Ministranten-Stunden« fortsetzte, hatte ich Kontakt zu allen Pfarrämtern. So konnte ich mit Firmenmitteln (Handvervielfältiger und Papier) die »Betstunde« in ausgewählte Pfarreien bringen. Diese »Betstunde« war ein einziger zugleich aber auch die einzigmögliche Form des Protestes. Sie enthielt vor allem die sogenannten Buß- und Rachepsalmen und begann z.B. mit Psalm zwei »Was toben denn die Heiden der HERR, ER lacht und spottet ihrer«. Daraus konnte ohne Mühe ein Straftatbestand nach dem »Heimtückegesetz« ebenso leicht konstruiert werden wie aus den Äußerungen meines Onkels.

Das »Heimtückegesetz« war ein »Ausnahmegesetz« der NS Reichsregierung, »besonders gegen Angriffe auf Staat und Partei, zur präventiven Sicherung der national-sozialistischen Herrschaft. Es stellte Äußerungen, die geeignet erschienen, das Ansehen der NSDAP zu schädigen, das Vertrauen der Bevölkerung in die Führung zu untergraben, u.a., unter schwere Strafe« (vergl. Brockhaus, Bd. 8, Wiesbaden 1969 S. 321).

Mein Vater war nach der »Machtergreifung« in einer Sitzung des Gemeinderates, während der die SA vor dem Rathaus aufmarschiert war, zum Verzicht auf sein legales Gemeinderatsmandat gezwungen worden. 1936 wurde er zum Rücktritt als Vorstand des »Sängerbundes« gezwungen; er schied mit seinen beiden Brüdern und nur sehr wenigen Freunden aus dem »Sängerbund« und aus dem katholischen Kirchenchor aus. Es waren nur sehr wenige Männer, weil in der Zwischenzeit das Mißtrauen und die Angst voreinander bis in Familien und Ehen hineinging. Im Oktober 1938 wurde mein Onkel von der geheimen Staatspolizei (GESTAPO) verhaftet. Kein einziges Familienmitglied gehörte einer der NS-Organisationen an, obwohl es bereits seit 1.12.1936 das »Gesetz über die HJ« gab, mit dem diese zur »Staatsjugend« erhoben wurde (vergl. Brockhaus, Bd. 8. Wiesbaden 1969, S. 537).

Die »Reichskristallnacht« vom 9./10.November 1938, das von Goebbels organisierte Progrom gegen die jüdischen Mitbürger als »spontane Kundgebungen« gegen die Erschießung des deutschen Botschaftssekretärs in Paris, E. vom Rath, durch Herschel Grynszpan, war das endgültige Signal, daß »die Partei« (die sich als »Staat« verstand), zu allem entschlossen war. So entschlossen sich die Söhne im Dezember 1938, zum 1. Januar 1939 in die (Flieger-) HJ einzutreten, um nach Möglichkeit weiteres Unheil von den Familien zu wenden, während die Frauen und Töchter weiterhin keiner NS-Organisation beitraten«.

Erstes Nachdenken im HJ-Heim setzte, wie mir gesagt wurde, erst ein, als die NAPO-(nationalpolitischen) Schulungen begannen, die der eine mehr, der andere weniger empfand, — oder überhaupt nicht. ( Adolf Hitler: »Wir werden ihnen die Kinder wegnehmen in einem Alter, wo sie noch von nichts beeinflußt sind.«)

Fest steht, daß die Ideologisierung und Indoktrination so geschahen, und dies auf Reichsebene, daß sie von vielen aus der bereits geschilderten Gesamtsituation der Zeit zunächst nicht erkannt und gesehen werden konnten, — und, selbst wenn man darauf aufmerksam gemacht wurde, daß hinter diesen Dingen ein unheilbringendes System steckt, wurde man höchstens vielleicht für einige Zeit nachdenklich, wie mir ein Oberkochener freimütig sagte. Warnungen wurden in den Wind geschlagen, — das Privileg junger und begeisterungsfähiger Menschen. Kriegsbereit-Machung geschah auf spielerische Weise und Rassendünkel verband sich mit dem Begriff Vaterlandsliebe.

Totalitäre Staaten arbeiten auch heute noch auf diese Weise.

Die HJ übrigens erhielt, acht bis 14 Tage kaserniert, ihre vormilitärische Ausbildung hei der Wehrmacht in der »Remonte« in Aalen. Lehrlinge, die in der HJ waren, erhielten 14 Tage Sonderurlaub, von denen acht bei Wehrübungen zu verbringen waren.

HJ und SA hatten Dauertraining mit Schießübungen im Oberkochener Schießstand (heute Anlage »Schützenhaus«).

Die Meinungen der Bevölkerung begannen nun etwas weiter auseinanderzugehen. Ein Teil machte mehr oder weniger gedankenlos mit, ein Teil gab sich opportunistisch, einige wenige stellten sich dagegen und ein anderer Teil zeigte sich 110prozentig.

Letzteres zum Beispiel, wenn die HJ- oder SA-Gruppen mit Gesang durch den Ort marschierten, mit Trommeln und Pfeifen, — Spielmannszüge, — und übereifrige Nazis, — diese Abkürzung hatte schon damals ein »Gschmäckle«, — beobachteten, ob die Zuschauer in den Straßen auch ihrer »Grußpflicht« gegenüber dem Ersatzgott »Fahne« nachkamen. In so manchem Lied wurde beachtet, unbeachtet, das ideologische Programm der NSDAP unüberhörbar in jedes Ohr geschmettert, Texte, die uns heute das Haar zu Berge stehen lassen. »Wir werden weitermarschieren, wenn alles in Scherben fällt, — denn heute gehört uns Deutschland, und morgen die ganze Welt.« Oder im Horst-Wessel-Lied (im Anschluß an die Nationalhymne gesungen) »Kameraden, die Rot Front und Reaktion erschossen…«

Die Oberkochener HJ und SA waren mit Abordnungen bei den jährlichen Parteitagen in Nürnberg vertreten.

1936, aus der Sicht der Teilnehmer mit unglaublichem Idealismus, fuhren einige Oberkochener mit dem Fahrrad zu den Olympischen Spielen nach Berlin. Daß das Régime dort »keine schlechte Figur abgab«, ist bekannt. Doch sind die Vorzeichen der Komposition zu beachten.

In den Oberkochener Vereinen soll das kulturelle Leben nach außen hin seinen »gewohnten Gang« genommen haben. Die Wahrheit liegt jedoch unter der Decke: hinter den Kulissen spielten sich auch hier ideologische Machtkämpfe ab, die an zwei Beispielen aufgezeigt werden sollen.

Im Schwäbischen Albverein hatte die große Skizeit begonnen. Ab 1934 schon mußten die Sportler dann für die SA oder einen ausgesprochenen Sportverein laufen, — nicht mehr für einen Wanderverein. Die meisten Sportler waren allerdings bereits vor dieser Verfügung Mitglied im Turnverein.

Am Schicksal des Turnvereins, das hier in Protokollauszügen der Zeit belegt ist, ist ablesbar, mit welcher Schnelligkeit der innere Gesinnungswandel sich vollzog:

4.3.1933: Einladung der NSDAP zum Fackelzug. Der Verein lehnt ab. Vereinszweck sei der Sport, — nicht eine parteipolitische Betätigung.

29.4.1933: Anläßlich einer Versammlung wurde bereits die Nationalhymne gesungen. — SA, HJ und Stahlhelm, haben den Antrag auf Benutzung der TVO-Turnhalle gestellt. Genehmigung für SA, Ablehnung für Stahlhelm und HJ. — Beschluß: der Verein beteiligt sich jetzt am Fackelzug der NSDAP.

1.5.1933: Tag der Nationalen Arbeit; mit Vereinsfahne am Festzug beteiligt. Große und einmütige Anteilnahme der Bevölkerung.

Juni 1933: Einführung des »Wehrturnens«. Hierzu werden zwei Mitglieder zu einem Lehrgang auf dem Braunenberg bestellt.

2.6.1933: Der Vorsitzende wollte aus Gründen der Gleichschaltung sein Amt als 1. Vorstand niederlegen. Versammlung weist alle Angriffe von politischer Seite als unbegründet zurück.

Der 1. Vorstand bleibt.

24.6.1933: »Fest der Jugend« neu eingeführt (ganze Ortsjugend).

Abends: Volkmarsberg-Höhenfeuer. Der Verein beteiligt sich mit 60 Mitgliedern. Veranstalter: NSDAP.

25.7.1933: Eintrag: Durch die Jugendabteilung der Partei ist der Verein sehr geschwächt und gefährdet.

1./2.7.1933: Gauturnfest Herbrechtingen »im Zeichen der nationalen Erhebung«

Juli 1933: Der Verein stellt sich ganz hinter die Sportführung der NSDAP.

30.9.1933: Debatte über die politischen Auswirkungen auf den Verein.

Fazit: Das Interesse am Verein hat stark nachgelassen.

1.10.1933: Verein nimmt mit Fahne am nationalen Erntedankfest teil. Veranstalter: NSDAP.

15.10.1933: Verein beteiligt sich mit Fahne am Festzug und Feldgottesdienst beim »Tag des Handwerks«. Veranstalter: NSDAP.

1934: Endgültige Neuordnung des Sports. Reichsbund für Leibesübungen wird im Sinne der NSDAP unterstützt. Ab diesem Jahr führt der Verein jährlich 3 Veranstaltungen zugunsten des WHW (Winterhilfswerk) durch.

15.3.1936: Ein Parteigenosse sprach über die Besetzung der entmilitarisierten Rheinlandzone und über die bevorstehende Reichstagswahl vom 29.3.1936.…..

Das heißt: Innerhalb weniger Monate, fast Wochen, war der Verein, — anfänglich etwas hin- und hergerissen, infiltriert. Anderen Vereinen mag es ähnlich ergangen sein.

Auch der evangelische Männergesangverein »Frohsinn« wurde aufgelöst, da wegen der Gleichschaltung des geselligen Lebens in der Gemeinde Oberkochen nur noch ein Gesangverein zugelassen war. Trotzdem überlebte der Chor: Er verwandelte sich in einen gemischten Chor und hielt am 19.10.1933 seine erste Singstunde als Evangelischer Kirchenchor Oberkochen.

Viel härter ging es im Sängerbund her. (Protokoll des Sängerbunds vom 8.9.1936):

Mit der Begründung, daß der bisherige 1. Vorstand sich Äußerungen erlaubt habe, aus denen entnommen worden ist, daß er nicht gewillt ist, einen Verein so zu führen, wie es im Sinne der NS Weltanschauung verlangt werden muß, lehnte der damalige Gemeinderat (!) einen vom Verein gestellten Antrag auf einen Zuschuß am 8.9.1936 zunächst ab. Die Genehmigung des Zuschusses wurde »so lange zurückgestellt, bis ein Wechsel in der Vorstandführung« vorgenommen würde. Daraufhin legte der amtierende 1. Vorstand sein Amt nieder. Der Wechsel fand statt, und der Zuschuß wurde am 14.10.1936 vom Gemeinderat bewilligt. Dieser Vorgang geht unter die Haut: Ein Gemeinderat, — der Oberkochener NSDAP-Gemeinderat, — der quasi im Auftrag des Staates, und den Staat im Nacken (Gleichschaltung), zum ideologischen Erpresser wurde. So knallhart lief das damals. — Die Statuten des Sängerbunds waren übrigens bereits 1934 im Sinne der Gleichschaltung geändert worden, — d.h., man hatte noch ca. zwei Jahre lang versucht, sich in Freiheit zu bewegen.

Da das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 13.8.1936 sich im wesentlichen mit der Darstellung des Sängerbund-Protokolls deckt — der 1. Beigeordnete hatte, selbst aktives Sängerbundmitglied, zusätzlich ausgeführt, daß sich der Vereinsführer »nicht so zu benehmen weiß oder sich benehmen will, wie es billigerweise im Interesse des Zusammenlebens der Gemeindeangehörigen erwartet werden muß« — verzichte ich darauf, dasselbe hier wiederzugeben.

Statt dessen möchte ich mich auf ein Gemeinderatsprotokoll vom 21.9.1935 beziehen, aus dem hervorgeht, was ich damit meine, wenn ich schreibe: »der Oberkochener NSDAP-Gemeinderat, — der quasi im Auftrag des Staates, und den Staat im Nacken (Gleichschaltung), zum ideologischen Erpresser wurde. « Nicht in Abrede wird hierbei gestellt, daß die NSDAP Gemeinderatsmitglieder so ausgewählt waren, daß sie die Faust gar nicht empfanden.

Gemeinde Oberkochen

Verhandelt vor dem Gemeinderat am 21.9.1935

Anwesend: Vorsitzender und sechs Mitglieder (Normalzahl sechs)

Außerdem anwesend: Der Beauftragte der NSDAP, Kreisleiter… (folgt Name).

Einsetzung der Gemeinderäte

Der Beauftragte der NSDAP, Kreisleiter … in Unterkochen hat gemäß § 51 der DGO (Deutsche Gemeinde Ordnung) zu Gemeinderäten für die Gemeinde Oberkochen berufen (Man beachte »berufen« D.B.)

folgen obige sechs Namen

Entsprechend einem Schreiben des Beauftragten der NSDAP vom 10. d. Mts. wurden die Gemeinderäte zur Vornahme der Einsetzung auf heute nachm. 3 Uhr einberufen.

Der Kreisleiter erläutert in ausführlichen Worten die Berechtigung und Pflicht der NSDAP zur Überwachung der gesamten Staatsverwaltung, und damit zusammenhängend auch die Maßnahme der Einschaltung der Partei in die Gemeindeverwaltung. Er gibt den Gemeinderäten in längeren Ausführungen Richtung und Ziel für ihre künftige Arbeit und ermahnt sie zu vertrauensvoller, verantwortlicher Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung.

Der Bürgermeister geht anschließend kurz auf die Pflichten der Gemeinderäte im Sinne der DGO ein, gibt einen kurzen Bericht über den Stand der Gemeindeverwaltung und die Finanzlage der Gemeinde. Hierauf werden die seitherigen Mitglieder des Gemeinderats auf ihren unterm 27.8.1934 abgelegten Diensteid hingewiesen, und die neu berufenen Gemeinderäte (folgen vier Namen) auf Grund des Reichsgesetzes über die Vereidigung der Beamten und der Soldaten der Wehrmacht vom 20.August 1934…vereidigt.

Nach Aushändigungen der Ernennungsurkunden an die Gemeinderäte schließt der Bürgermeister die Sitzung mit einem Sieg Heil auf den Führer des Deutschen Volkes.

Am 1. Mai fanden regelmäßig die »betrieblichen Gemeinschaftsfeiern« statt. Man traf sich in den Betrieben in Uniform oder »Sonntagshäs« und marschierte dann gemeinsam in einer Art Sternmarsch zur Großkundgebung, die, ehe dann in den 40er-Jahren das Martha-Leitz-Haus stand, in der Ortsmitte auf dem Platz zwischen »Storchenbäck« und »Lamm« stattfanden. (Dort war übrigens bereits 1934 anläßlich der Trauerfeier zum Tod Hindenburgs im Rathausfenster ein Lautsprecher installiert.) Nach den Großversammlungen verteilten sich die Betriebsangehörigen auf die Oberkochener Wirtschaften, wobei jeder Betrieb sein Stammlokal hatte. Getränke, Musik, Tanz. Die Firmen gaben Gutscheine aus.

In den frühen und mittleren Dreißigern begann auch sachte die Motorisierung im Verkehr, — bis dahin hatten sich nur Fabrikanten Autos leisten können. Auch in Oberkochen gab es ab dem 1.8.1938 »Volkswagensparer«. Den VW sollte es um 999 RM geben, — mit fünf RM im Monat war man dabei. Nicht nur einer sah sich im Geiste schon mit Brille und weißer Kappe im Sportdress hinter dem Steuer. Einige wenige Oberkochener hatten bereits ein Motorrad. Das Radio wurde häufiger. Den »Volksempfänger« gab es seit 1933 zu einem Schleuderpreis, und über ihn konnte die Propaganda in die hintersten Winkel des Reichs gelangen. Die Information war, alle Lebensbereiche betreffend, einseitig auf die Partei, die NSDAP, ausgerichtet.

Anfang 1939 stellte dann auch die Firma WIGO (Wilhelm Grupp Oberkochen) auf Rüstung um, und hatte, wie auch die Firma Bäuerle, die sich ebenfalls umgestellt hatte, ihre Kapazität verdoppelt.

Die Firmen Günther und Schramm und das Kaltwalzwerk waren indirekt dabei, — sie fertigten keine Endprodukte oder Teile, dafür begehrtes Ausgangsmaterial.

Fest steht, daß Oberkochen mehr als Vollbeschäftigung hatte, als der Krieg ausbrach.

Fest steht allerdings auch, daß Oberkochener verhaftet und in ein sogenanntes »Umerziehungslager« auf dem Heuberg abgeholt wurden, — eine gemilderte Form von Konzentrationslager (Zweigstelle), um sich dort, auch an anderen Orten — heute würde man sagen »einer Gehirnwäsche« zu unterziehen. Diese Bürger sind nach Wochen oder Monaten wieder nach Oberkochen zurückgekommen. Welche Schicksale im einzelnen hinter diesen Zeilen stecken, läßt sich ermessen, wenn man nur ein wenig weiterliest.

Kurz vor Kriegsausbruch war die Situation bereits so grotesk, daß man selbst an sich harmlose und normalerweise leicht dahingesprochene Äußerungen gegen das Régime wohl abwägen mußte. Wir können uns in unserer in dieser Hinsicht fast grenzenlosen Freiheit hiervon kaum ein Bild machen. Dies soll durch das folgende Beispiel belegt werden:

Der Meister eines Oberkochener Betriebs, der bekannt dafür war, daß man »dagegen« war, und in dem »a bissele weniger oft Heil Hitler gesagt wurde«, hatte anläßlich des Anschlusses von Österreich ans Reich (1938) geäußert: »Dao wurdat dia Eschdreichr a Freid hao, wenn ihr Landsmao, dr Hitler, dean Nationalsozialismus in deane ihr Land neitrecht…« Auch sonst hatte dieser Meister immer wieder gegen die Nazis gefrozzelt, zum Beispiel »Ja, ja, — fahrat noa fescht weg mit sällara KdF (Kraft durch Freude, — eine NS Reiseorganisation, mit der man z.B. um 88 RM nach Norwegen fahren konnte), — ihr wurdat nao scho seha, wofier dia Schiff wirklich baut worda send!« (Kriegseinsatz). Dieser Meister rügte eines Tages im selben Jahr einen angetrunkenen Arbeiter an einer Maschine. Er müsse aufhören, — in diesem Zustand könne er ihn nicht an der Maschine weiterarbeiten lassen, — er sei für ihn verantwortlich, — usw. Darauf wurde der Arbeiter ausfällig und beschimpfte den Meister mit »Du Lump, du Kommunist«, — worauf ihm der Meister »ois naogschlaa« hat. Dies nahm der Geschlagene zum Anlaß, den Meister anzuzeigen. Wie blitzschnell das damals ging, ist belegt: Der Meister war bereits 2 Stunden nach diesem Vorfall zum Rathaus bestellt und dann sofort von der Gestapo (Geheime Staatspolizei) mitgenommen worden, saß dann in U.-Haft in Ellwangen, wurde schließlich in die berüchtigte Stuttgarter Büchsenstraße oder »Hotel Silber« verlegt, — und man zitterte zuhause, ob er nicht, wie bei einem Freund erlebt, nach Verbüßung der verhängten Strafe (ein halbes Jahr und 5 Tage), sofort von der Gestapo erneut verhaftet werde.

In Oberkochen hieß es damals: »Hätt’r sei domme Gosch ghalte.«

Nichts besser als diese Reaktion zeigt, daß man in Oberkochen keineswegs frei war, — und man versteht die Äußerung eines Oberkocheners »Dia Jonge hait, dia wissat jao gar nemme, was dees hoißt, — d’ Gosch halta ‚« — obwohl nicht in Abrede gestellt wird, daß es auch heute noch manchmal gut ist, oder zumindest opportun, sie zu halten …

Ein anderes bezeichnendes Ereignis, das sich in diesem Jahr (1938) in Oberkochen ereignet hat, habe ich unter den Titel »Der alte Storchenbäck, der nicht wählen wollte«, aufgezeichnet:

Ab 1933 war Wahlpflicht, und es gab — wie heute noch in totalitären Staaten — eine fast 100prozentige Wahlbeteiligung (praktisch ohne Gegenstimmen). Der alte Storchenbäck hatte schon während der ganzen Weimarer Zeit etwas gegen das Wählen gehabt und war zu keiner Wahl gegangen. Konsequent wie er war, blieb er auch im März 1938 der Volksabstimmung, bei der es, wie bereits erwähnt, um den Anschluß Österreichs an Deutschland ging, fern. Das konnte man anhand der Wahlstrichliste natürlich leicht feststellen, und, da die Oberkochener NSDAP eben gerne eine 100prozentige Wahlbeteiligung vermeldet hätte, begab sich eine Abordnung von Wahlmännern, bevor das Wahllokal zumachte, zum Haus des Storchenbäck und wollte ihn »mit Gwaalt« zur Wahl befördern. Damit hatte der Storchenbäck jedoch gerechnet und deshalb sein Haus ringsum hermetisch abgeschlossen; wo auch immer man versuchte, ins Haus zu gelangen, war verrammelt. Inzwischen hatte sich auf dem Gehweg gegenüber eine Menge Schaulustiger eingefunden. Man wollte mitbekommen, wie das ausging, versteht sich. Als alles nichts half, kam ein besonders Eifriger auf die Idee, mit einer Leiter durchs Fenster im 1. Stock einzusteigen. Tatsächlich war in kürzester Zeit eine Leiter beschafft, und der Betreffende stieg zu einem Fenster im ersten Stock hoch. Auch hier war nicht hereinzukommen. Das Fenster einzuschlagen, traute er sich jedoch nun doch nicht und stieg unverrichteter Dinge wieder hernieder.

So erhielt ich die Geschichte zuerst erzählt und auch bestätigt. Als ich ihr nachging und mich mit direkten Nachfahren des alten Storchenbäck in Verbindung setzte, fand ich heraus, daß die Sache ein ganz anderes Ende genommen hatte: Das Fenster im 1. Stock war angelehnt, die betreffende Person drang ein, und man hat den alten Storchenbäck doch noch zur Wahl gezwungen.

Ich habe ganz bewußt die beiden Finale-Versionen erzählt, um aufzuzeigen, wie schwierig es ist, aus der Erinnerung zu berichten, oder, zu berichten, ohne bewußt oder unbewußt eine persönliche Note in den Bericht einfließen zu lassen, — wobei es letztlich gleichgültig ist, ob der Storchenbäck nun geholt wurde oder nicht; entscheidend ist, daß er zur Wahl überhaupt gezwungen werden sollte.

Der Zweite Weltkrieg (1939−1945)

Der berühmte Unterschied zwischen Information und Kommentar wurde im III. Reich ganz bewußt verwischt. Man konnte den »Stürmer« kaufen, ein ausgesprochenes Hetzblatt. Dies sollen nur wenige getan haben. Der »Stürmer« war deshalb in Anschlagkästen öffentlich ausgehängt. Es gab den »Völkischen Beobachter«, oder die Wochenzeitschrift »Das Reich«, in dem Leitartikel von Joseph Goebbels abgedruckt waren. Auch diese Wochenzeitschrift sollen jedoch nur wenige abonniert gehabt haben. Gelesen wurde die »Kocher- und Nationalzeitung«; — die »Aalener Volkszeitung« hatte ihr Erscheinen am 31.7.1935 wegen ihrer Gesinnung einstellen müssen.

1939 verschärften sich die bisher aufgezeigten Gegensätze unter der Oberfläche logischerweise. Gleichzeitig jedoch schien das Gegenteil der Fall zu sein. Es war wesentlich gefährlicher geworden, sich offen »dagegen« zu stellen. Nur so werden Äußerungen (1986) wie zum Beispiel: »In Oberkochen war es im III. Reich relativ ruhig«, und ähnliche, erklärlich.

Mit Kriegsbeginn kamen Evakuierte aus Rastatt nach Oberkochen, die einige Jahre blieben, und es gab die ersten Dienstverpflichtungen, d.h. daß Facharbeiter von auswärts nach Oberkochen kamen, — vor allem als Kontrolleure, die in den Rüstungsabteilungen der Betriebe und bei der Firma Fritz Leitz eingesetzt wurden. Qualifizierte Facharbeiter aus Oberkochener Betrieben, die nicht in der Rüstung produzierten, wurden nach auswärts dienstverpflichtet.

Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bekam Oberkochen jedoch auch Auswirkungen ganz anderer Art, die mit dem diktatorischen Régime zusammenhingen, zu spüren. Bisher in Oberkochen als Firmenverbindungspersonen hin und wieder aufgetauchte Juden und jüdische Vertreter blieben aus, d.h., man konnte sich genau ausrechnen, daß eine rassische Selektion stattfand. Auch der Judenstern war in Oberkochen bekannt.

Ein weiteres Beispiel, wie die NSDAP in Oberkochen vorging: Ein Oberkochener Hafner mußte seinen Betrieb einstellen und wurde im wahrsten Sinn des Wortes zum Rüstungsbetrieb Fritz Leitz abkommandiert. Dort arbeitete er als angelernter Eisendreher von 1939 bis 1945.

Ich habe gefragt: was war mit den Kirchen im III. Reich, und erhielt die Antwort:

Die Kirchen haben »weitergelebt«. Es gab viele Nationalsozialisten, die in innerem Widerstreit die Kirche besuchten. — Mir ist jedoch kein Fall bekannt geworden, daß jemand direkt am Kirchgang gehindert wurde. Dies bestätigten 1945 zwei Oberkochener bei den Verhören auf dem Rathaus gegenüber den amerikanischen Besetzern. Schießübungen der SA wurden zeitlich so gelegt, daß sie sich nicht mit dem Kirchgang überschnitten;… hier scheint sich nun das Régime seinerseits opportunistisch gezeigt zu haben; es mag auch in der Person des katholischen Ortsgeistlichen gelegen haben. Die Aktionen gegen die Kirche liefen auf anderer Ebene. Verbürgt ist, daß es bei kirchlichen Prozessionen, z.B. der Fronleichnamsprozession und der darauffolgenden Einkehr, Beobachter gab, die, so im »Ochsen«, hinter dem Vorhang hervorspionierten, ob einer von der SA an der Prozession teilgenommen hatte. Der wurde dann daraufhin angesprochen, daß das Mitmachen bei einer kirchlichen Prozession nicht mit dem Gedanken der NSDAP vereinbar sei.

Einen gravierenden und nach außen deutlich wahrnehmbaren staatlichen Eingriff in das kirchliche Leben stellt das Schulverbot für Pfarrer Jaus dar, der 1936 das Treuegelöbnis auf den nationalsozialistischen Staat verweigert hatte. Ein Fazit aus dem kirchlichen Leben ist, daß sich jene, die dagegen waren, zu dieser Zeit in Oberkochen, egal ob evangelisch oder katholisch — dafür gibt es Beweise — zusammengefunden haben. Hierin liegt eine Grundwurzel des ökumenischen Gedankens: das auf christlicher Basis Verbindende baute in dieser Zeit erste Brücken zwischen den Konfessionen.

Bereits 1939 wurden Lebensmittelmarken und Kleiderkarten eingeführt. Von einem Tag auf den anderen mußte man im »Lamm« für sein Schinkenbrot »Märkle« hergeben. Da haben ein paar Oberkochener einen solchen Zorn bekommen, daß sie unter Protest das »Lamm« verließen und in den »Hirsch« gegangen sind, wo man noch etwas »ohne Märkle« bekam.

Empfindliche Engpässe in der Versorgung hat es in Oberkochen nicht gegeben. Schwieriger war es, Kleidung und Wäsche zu bekommen.

Ab Kriegsbeginn gab es die Sondermeldungen des OKW (Oberkommando Wehrmacht) von den Fronten. In den Firmen gab es Radioanlagen mit Lautsprecheranschluß.

Über die Blitzkriege gegen Polen, Frankreich, Balkan, Norwegen 1941, und 1942 noch über den Rußlandfeldzug, wurde man laufend durch Sondermeldungen unterrichtet. In einer Firma lief in diesen Tagen und Monaten täglich das Radio gedämpft während der Arbeitszeit. Beim Ertönen der Fanfaren für die Sondermeldungen wurde aufgedreht und alle im Betrieb konnten oder mußten mithören. Das Abhören von Auslandssendern, auch privat, war streng verboten, besonders ab Stalingrad: es gab nun auch Meldungen von Niederlagen der Deutschen. Diese wurden im Deutschen Rundfunk gefärbt.

Während am Gefallenen-Denkmal des Ersten Weltkriegs, dem Lindenbrunnen, flammende Vaterlandsreden von der Partei gehalten wurden, trafen, nachdem zunächst alles soweit »friedlich« gelaufen war, die ersten traurigen und schockierenden Kriegsbotschaften in den Ort: Benachrichtigungen, daß der Vater oder der Sohn gefallen waren. Verwundete kamen zurück und berichteten von der Front, (Oberkochener kämpften an allen Fronten, — Polen, Frankreich, Balkan, Norwegen, Rußland, Afrika), und da war vieles anders als man es in den Zeitungen lesen oder im Rundfunk hören oder gar im Kino sehen konnte. Erst jetzt begann im Ansatz eine Ernüchterung auf etwas breiterer Basis zu keimen.

1941 kamen die ersten Kriegsgefangenen nach Oberkochen, — zunächst Franzosen, später Russen und andere Staatsangehörige, die in der alten TVO-Turnhalle (nach dem Krieg abgerissen, da komplett »verdreckt und verlaust«), und in vielen Baracken, die meist auf firmeneigenem Gelände (Fritz Leitz, WIGO, Bäuerle, Oppold) errichtet und mit Stacheldraht umzäunt wurden. Auch internierte Ausländer wurden hier eingewiesen, und wie die Gefangenen zu Zwangsarbeit eingesetzt.

Von WIGO wird berichtet, daß dort ca. 20 russische Frauen und zehn russische Männer Granaten drehten. Sie haben, vor allem die Frauen waren sehr geschickt, »auf Teufel komm raus« gearbeitet, von morgens sechs bis abends sechs, — überwacht, — und bekamen etwas Geld (Sondergeldscheine, mit denen sie nicht viel anfangen konnten). Versorgt wurden die Gefangenen in den Betrieben.

Es ist makaber, sich vorzustellen, daß diese Gefangenen Granaten drehten und an Flugzeugteilen arbeiteten (Dornier, Messerschmitt und Heinkel, die dazu bestimmt waren, möglicherweise den eigenen Landsleuten Verderben zu bringen. Doch erging es den deutschen Kriegsgefangenen nicht anders.

Aus einigen Kontakten zu Gefangenen sind herzliche Verbindungen zur Zivilbevölkerung entstanden, die auf sie zurückgriff, wenn es darum ging, die Arbeitskraft eines eingezogenen Vaters oder Sohns zu ersetzen. Sie wurden für Gartenarbeiten, zur Mithilfe in der Landwirtschaft oder auch nur zum Holzspalten übers Wochenende von den Firmen »ausgeliehen«, — gegen ein Vesper; — und auch hier wurden die Gefangenen oft mit herzlicher Gastfreundschaft bedacht.

Die Firma Fritz Leitz (Rüstungsbetrieb) errichtete das nach der Ehefrau des Firmenchefs benannte »Martha-Leitz-Haus«. Aus diesen zunächst nur für die Firmenangehörigen gedachten Kantinen- und Gesellschaftsräumen entwickelte sich in den Vierzigerjahren eine Art Kulturzentrum, das auch der Öffentlichkeit zugänglich war. Es gab für ein paar Pfennige Filmvorführungen und natürlich die »Wochenschau«. Viele Oberkochener erinnern sich ihrer ersten Filmerlebnisse. Zarah Leander, Marika Rökk, Heinrich George, Emil Jannings und Werner Krauss.

Man war hell begeistert vom »Tiger von Eschnapur« und sogar der Großvater war mit von der Partie. An Wochenenden waren die Kinovorstellungen total ausgebucht. Auch im »Hirsch« war jede Woche einmal Filmtag. Ein Oberkochener erinnert sich mit absoluter Sicherheit, dort im Jahr 1932, wahrscheinlicher jedoch sogar erst 1933, den Film »Im Westen nichts Neues« gesehen zu haben. Daß zu dieser Zeit eben dieser Film, der ja damals bereits auf der »Liste« stand und verboten war, — die Bücher dieses Titels wurden verbrannt, — in Oberkochen noch gezeigt werden konnte, ist bemerkenswert.

Später fanden im Martha-Leitz-Haus, das 1980 einem Neubau der Firma Carl Zeiss weichen mußte, und somit der alten Villa Fritz Leitz in die »Wanne« (städtisches Auffüllgebiet) folgte, auch öffentliche Großveranstaltungen der NSDAP statt. Auf dem First des Gebäudes stand, lange ehe eine zweite dann auch aufs Rathaus gesetzt wurde, die erste Sirene. Alle Aktivitäten auf lokaler, höherer und höchster Ebene sind von einem damaligen Mitarbeiter der Firma Fritz Leitz, bei dem alle die »hohen Herren« saßen, festgehalten, in Film und Photo, und chronistisch dokumentiert worden.

Durch den hohen Anteil von in der Industrie Tätigen gab es bis »Stalingrad« (1942) in Oberkochen relativ wenig Einberufungen. Man war UK gestellt (unabkömmlich). Wer abkömmlich war, bestimmte der Firmenchef.

Wenn in den Augusttagen 1939, zur Zeit der Mobilmachung, zehn oder mehr Soldaten Oberkochen verlassen und an die Front mußten, fanden am Bahnhof regelrechte, nicht organisierte, »Bahnhöfe« statt, die anfänglich von verhaltenem Optimismus getragen, bald jedoch mit Sorgen überschattet waren.

Bei der Firma Fritz Leitz, die inzwischen zum »NS-Musterbetrieb«, — der 1942 verstorbene Firmenchef war »Wehrwirtschaftsführer«, — emporgewachsen war, war ab 1935 ununterbrochen gebaut und erweitert worden. (Das letzte Gebäude dieser Firma, das sich äußerlich noch im »Urzustand« befand, wird derzeit, 1986, von der Firma Carl Zeiss umgebaut).

Noch 1944 und möglicherweise 1945 wurde an dem sogenannten »Leitz-Stollen« gearbeitet. Aus dieser Zeit, (Mai bis September 1944) gibt es eine Planzeichnung, aus der hervorgeht, daß über diesen, ganz offensichtlich von Hand aus dem Fels gehauenen, (wobei die Frage offen bleibt: von wem?) und nur ansatzweise endausbaufertigen Luftschutzstollen (zwei Eingänge), eine unterirdische, in den massiven Fels geplante Fertigungsanlage zu erreichen hätte sein sollen. In diesem Plan sind über 50 Maschinen zur Fertigung von Flugzeugteilen eingezeichnet. Vier parallellaufende, durch zwei senkrecht dazu verlaufende Erschließungsstollen zu erreichende Fertigungsstollen sind nach den in ihnen zu produzierenden Fertigungsteilen benannt: Zylinderstraße, Anschlußstück, Achsschenkel, Kolbenstange. Auch ein Verbindungsstollen zur Firma Bäuerle war geplant. Aus den Unterlagen geht hervor, daß Ende 1944 Engpässe in der Zementbelieferung auftraten, die die Arbeiten dann schließlich zum Erliegen brachten. Hier half auch ein persönliches Schreiben des Nachfolgers des 1942 verstorbenen Firmenchefs vom 21.6.1944

Der Plan wurde nach einer auf der Basis der Original-Lagepläne und Planzeichnungen von mir gefertigten Skizze von Architekt G. Kenntner, Oberkochen, gefertigt.

1) Martha-Leitz-Haus

2) Fa. Fritz Leitz, — Teil eines Fabrikgebäudes

3) Zugangsstollen

4) Zylinderstraße (Aufstellung von 17 Maschinen geplant)

5) Zugangsstollen (Abgang Fertigteile)

3), 4) u. 5) (schraffiert) im Rohbau fertig. Teilweise ausgebaut.

Diente als Luftschutzstollen (anders als in diesem Grundriß ausgeführt)

6) Anschlußstück (Aufstellung von zwölf Maschinen geplant)

7) Achsschenkel (Aufstellung von zwölf Maschinen geplant)

8) Kolbenstange (Aufstellung von 11 Maschinen geplant)

9) Erschließungsstollen (Antransport)

10) Erschließungsstollen (Abtransport)

6), 7) u. 8) (nicht schraffiert) Planung Sept. 1944 »unterirdische Fertigungsanlage« (unter dem Bereich Volkmarsbergstraße/Brunnenhalde)

11) Stollen-Verbindungsgang mit Firma Bäuerle

Die Stollen vier, sechs, sieben und neun weisen in der Lageplanzeichnung im Maßstab 1:1000 eine Länge von je 70 Meter auf. In diesen 4 Fertigungsstollen sollten insgesamt 52 verschiedene Maschinen aufgestellt werden. Der 3. Erschließungsstollen (mittlerer Stollen) befindet sich auf dem letzten reduzierten Plan nicht mehr.

an den Herrn Baubevollmächtigten des Reichsministeriums, Speer, im Bezirk der Rüstungsinspektion V nicht mehr. Mit Datum vom 11.12.1944 gibt es ein weiteres Schreiben, aus dem hervorgeht, daß man sich weiterhin um Zementbelieferung bemühte, — vier Monate bevor der Amerikaner in Oberkochen einmarschierte.

Fritz Leitz, der von 1921–1934 Vertrauensmann des Schwäbischen Albvereins gewesen war, hatte sich auch besonders um die Förderung des Skisports in Oberkochen angenommen. Mit Fritz Leitz-LKWs fuhr man zu den Rennen, und unter seiner Leitung waren 1924 die erste Schutzhütte, 1930 der Volkmarsbergturm errichtet worden. Der Firmenchef verstarb am 20.1.1942. Seine Bestattung glich einem Staatsbegräbnis — weitangereiste Funktionäre erwiesen ihm die letzte Ehre mit Fahnen und Fanfaren.

Die Firma Fritz Leitz hatte Zweigbetriebe in Giengen/Brenz und in Burgrieden bei Laupheim und beschäftigte mit Zulieferern vor Kriegsende ca. 1500 Menschen, — davon fast 1000 in Oberkochen!

Immer drückender machte sich der Krieg nun auch in Oberkochen bemerkbar. Man durfte abends und nachts kein Licht mehr machen. Feindliche Bomberverbände überflogen den Ort, und die ersten Tiefflieger. Einige Jaboangriffe (Jabo = Jagdbomber) unmittelbar vor Kriegsende galten vorwiegend der Bahnlinie und den Zügen. Oberkochen war jedoch, mit kurzen Unterbrechungen, bis zum Einmarsch der Amerikaner am 24. Apri11945 mit der Eisenbahn zu erreichen. Hierzu ein Oberkochener: »Am Sonntag, 18. März 1945 war Konfirmation, — ein wunderschöner ruhiger Tag. Alle Verwandten waren da. Sie sind ganz normal mit dem Zug gekommen und wieder mit dem Zug abgereist. Der Ami war damals bereits in Heidelberg.«

Außer dem teilweise fertiggestellten Leitz-Luftschutz-Stollen gab es einen Luftschutzraum in der Dreißentalschule, nichts Besonderes, und Luftschutzräume in den Kellern der Fabriken. Im Zuge der Errichtung von WIGO-Neubauten ist dort auch ein kellerähnlicher Luftschutzraum gebaut worden, mit Gummiabdichtungen an den Stahltüren gegen einen eventuellen Gasangriff. Dort lagen auch Gasmasken bereit. Alte Bierkeller in der Aalener Straße sollen gelegentlich aufgesucht worden sein. Auch ein Keller hinter der Schlächterei des »Lamm« wurde bei Luftalarm aufgesucht. Hier erlebten viele Oberkochener aus allernächster Nähe einen gezielten Luftangriff auf Oberkochen, der an späterer Stelle beschrieben wird. Im übrigen ging man bei Fliegeralarm in die eigenen Keller, die vielfach nicht viel mehr als, wie ein Altoberkochener schilderte, »Erdlöcher« waren.

Bei Kriegsbeginn waren Soldaten als »Einquartierung« nach Oberkochen gekommen. Sie waren hauptsächlich für die FLAK Stellungen (FLAK = Fliegerabwehrkanonen) zuständig. Solche Geschützstände standen an der »Mühlhalde«, im »Täle«, in den »Strickäckern«, hinter der Fa. F. Leitz, an der »Rodhalde« über der Fa. Oppold und Ecke Volkmarsbergstraße und Brunnenhalde. Beim Bergheim stand ein Scheinwerferstand. vier bis fünf Meter hohe Beobachtungsstände wurden im Zusammenhang mit der überörtlichen Luftraumbeobachtung errichtet. Diese Stellungen waren in der zweiten Kriegshälfte nicht mehr besetzt.

Oberkochen blieb, wie bekannt, bis auf die letzten Kriegstage, von direktem sächlichem Kriegsschaden verschont.

Da sich meine eigenen Nachforschungen zu den letzten Kriegstagen mit einem im Amtsblatt »Bürger und Gemeinde« vom 23. April 1965 von Oberlehrer Ignaz Umbrecht, (gest. 1956) erschienenen Bericht in weiten Teilen decken, halte ich es für richtig, jenen an dieser Stelle erneut zu veröffentlichen:

Die letzten Kriegstage in Oberkochen

Für die Ortschronik aufgezeichnet von Oberlehrer Ignaz Umbrecht, † 29. März 1956

Als man auch in Oberkochen Ende März und Anfang April 1945 fühlte, daß das schnelle Kriegsende und damit die Niederlage unseres Vaterlandes erbarmungslos herannahe, und als die Schlacht um Crailsheim das siegreiche Vordringen des mächtigen Gegners bis in unsere Nähe eindeutig zeigte, veränderte sich auch das Bild unserer Ortschaft von Tag zu Tag mehr. War schon der immer stärker anwachsende Flüchtlingsstrom der von Norden kommenden Zivilbevölkerung ein erschreckendes Anzeichen, daß die Truppen der angreifenden Amerikaner unaufhaltsam nach Süden vorrückten, so kamen bald darauf schnell zurückgehende deutsche Wehrmachtsteile aller Waffengattungen, zuerst einzeln, dann in Gruppen auf der Landstraße und in den Waldungen, die in Richtung Heidenheim — Ulm Oberschwaben zuströmten. Schon die letzten Märztage ließen erkennen, daß der Gegner im oberen Kochertal Widerstand erwartete. Fliegerangriffe mit Bordwaffen häuften sich besonders auf fahrende Züge — darunter auch ein deutscher Sanitätszug und auf Autolastzüge, so bei den Bahnwärterposten Bayer nördlich und Haßler südlich der Ortschaft. Die Lokomotive eines fahrenden Güterzuges wurde dabei ganz demoliert.

Der erste ernstliche Luftangriff erfolgte am Ostersonntag, dem 1. April 1945, auf einen soeben eingefahrenen, 60 Waggon zählenden, Personenzug am hiesigen Bahnhof. Es war ein überfüllter Transportzug, der Insassen aus dem KZ-Lager Neckerelz bei Mosbach nach Ulm befördern mußte. Um elf Uhr vormittags knatterten die schweren Maschinengewehre einer Anzahl Flugzeuge in den Zug. Der Angriff erforderte acht Tote, darunter ein begleitender Wachmann, und eine Anzahl Verletzte. Die Toten wurden anschließend auf dem hiesigen evangelischen Friedhof beigesetzt. Ernst für unseren Ort wurde es aber zehn Tage später, nachdem inzwischen fast ständig über uns Fliegeralarm gelegen war. Unvergeßlich wird den damaligen katholischen Erstkommunikanten der 8. April, der Weiße Sonntag, bleiben, wo sie, unter schwerster Luftgefahr flüchtend, der Kirche zueilen mußten, in der dann so auch die ganze feierliche Handlung unter größter Aufregung vor sich ging.

Der 11. April — ein Mittwoch — brachte Oberkochen den eigentlichen schweren Luftangriff nachmittags 16.45 Uhr. Die Straßen waren damals voll von deutscher militärischer Nachhut, SS-Männern und Zivilpassanten aller Art. Vor dem Gasthaus und Metzgerei »Zum Lamm« standen annähernd hundert Frauen an, um Fleisch und Wurst einzukaufen. Da erschienen bei hellem Sonnenschein wieder die fünf französischen Flugzeuge, »Rotschwänze«, wie sie der Volksmund getauft hatte und kreisten über dem Dorfe. Es waren dieselben, die schon am Ostersonntag den Gefangenenzug auf dem Bahnhof beschossen hatten. Sie pendelten in rasender Fahrt hin und her und verbreiteten mit einsetzendem, starkem Bordwaffenfeuer Furcht und Schrecken. Und schon fielen auch 25 kg schwere Bomben, zwei davon in die Dorfmitte. Ein Volltreffer zerstörte die drei engzusammengebauten Wohnhäuser der Familien Eugen Winter-Fischer, Josef Brunnhuber und Paul Betzler. Die zu Hause weilenden Familienangehörigen und einige zugeeilte Straßenpassanten — 14 an der Zahl — eilten in den frisch hergerichteten Keller des Landwirts Winter. Kaum in diesem recht angelangt, krachte schon der Volltreffer, der die drei Häuser zum Einsturz brachte. Acht Personen kamen ums Leben: Die 37jährige Hausfrau, deren betagte Mutter, drei Kinder der Schwestern der Hausfrau, das Dienstmädchen und zwei Mädchen des Hauses Brunnhuber. Mit mehr oder minder schweren Verletzungen konnten sich die übrigen sechs Personen in größter Todesnot aus den sie fast erdrückenden Trümmern des niedergestürzten Hauses retten. Eine zweite Bombe fiel durch das Dach des Viehstalles von Landwirt Karl Gold (Schmidjörgle), zum guten Glück, ohne zu zünden. Zwei Kühe wurden schwer getroffen. Die dritte Bombe platzte auf der Ortsstraße am Südende beim Hause Gemeindepfleger Ebert und richtete beiderseits der Straße Materialschaden an. Die vierte hatte den Fabrikanlagen der Firmen Leitz gegolten. Sie zerstörte einen Bau der Firma Fritz Leitz inmitten der Werke. Die letzte Bombe hatte sich in den Waldteil »Tierstein« verirrt, ohne größeren Schaden zu machen.

Die Tage zwischen dem 11. und 23. April vergingen unter ständiger Luftgefahr in großer Aufregung. In Aalen wurden die Magazine und das Proviantamt der deutschen Wehrmacht geräumt. Eine Anzahl Bauernfuhrwerke holten vom 19. bis 21. April nachts große Fuhren Lebensmittelvorräte ab. Diese wurden dann in der Fabrik Bäuerle am 21. und 22. April zur großen Freude der hiesigen Einwohnerschaft verteilt. Sonntag nachts, ein Uhr, den 22. auf 23. April, begann plötzlich ein emsiges, immer mehr anwachsendes Treiben, Rennen und Fahren mit Handwagen und sogar Fuhrwerken. Der große Kaffeevorrat der Wehrmacht, der im Saale der »Restauration zum Bahnhof« gelagert hatte, war zum Abtransport auf dem Bahnhof bereitgestellt. Es kam nicht mehr dazu und die Bahnverwaltung gab den riesigen Vorrat für die Bevölkerung frei. In Eile ging es zur nächtlichen Stunde darauf los. Ein Lichtblick für alle Kaffeetrinker! In manches Haus kamen viele Zentner und der gute Kaffee ging lange nicht mehr aus, zur Freude seiner Liebhaber!

Die Amerikaner hatten die Absicht der deutschen militärischen Leitung, das obere Kochertal zu verteidigen, erkannt. Schon im Oktober 1944 war der hiesige Volkssturm in Stärke von über 400 Mann aufgerufen worden. Er trat im Januar 1945 in Tätigkeit mit Instruktionen und Geländeübungen am Sonntag, dann noch Übernahme des Geländeschutzes und der Wache bei Nacht. Im April mußte der »Volkssturm« mit Hilfe von Kriegsgefangenen im Waldgelände gegen Aalen Panzersperren anlegen, so im Tiefental, Hagental, vor Tauchenweiler, im Langen und anderen Plätzen. Erbitterung und Widerspruch über dieses nutzlose Beginnen aber löste es aus, als auch eine Panzersperre am Ortseingang strengstens befohlen wurde. Die Ortsbewohner sahen nur Schlimmes über solch nutzlosen Widerstand voraus, der vom SS-Kommando rücksichtslos befohlen worden war. Am Abend des 23. April mußten deshalb Volkssturmmänner diese Barrikade aus etwa 20 bereitgelegten Baumstämmen errichten unter Empörung aller vernünftig Denkender der Ortschaft. Aber nachts um zwei Uhr griffen beherzte junge Männer zur Selbsthilfe und entfernten die Panzersperre zur großen Beruhigung der Einwohnerschaft. Am gleichen Tag, dem 23. April, war hier ein Sprengkommando angekommen, um die beiden Brücken bei Elser-Kreuzmühle und am südlichen Ortsausgang bei Fabrik Oppold zu sprengen. Bald sah der leitende Pionieroffizier die Nutzlosigkeit ein, die erstere zu zerstören, da diese mit Leichtigkeit links talaufwärts umgangen werden konnte. Die Pioniere befestigten daher am Abend nur an der zweiten Brücke bei Oppold eine große Sprengladung unter den steinernen Pfeilern. Nachdem um zwei Uhr nachts zwei hiesige Bauerngespanne, welche verwundete und fußkranke Soldaten bis Itzelberg befördert hatten, auf der Heimkehr die Brücke passiert hatten, wurde diese gesprengt. Die ganze in den Luftschutzkellern weilende Bevölkerung fuhr erschreckt aus dem Halbschlaf auf bei diesem donnernden Signale bevorstehenden Schreckens.

Die SS, die in der Fabrik Leitz Quartier genommen hatte, und auch das Sprengkommando, zogen, nachdem sie die Straße nach Königsbronn vermint hatten, in südlicher Richtung ab. Auch die auf der »Kuhsteige« und im »Ried« von deutschen Kanonieren in Stellung gebrachten Geschütze wurden schleunigst abtransportiert. Vor der Ortschaft waren im »Bühl« und beim Bahnübergang Bayer Geschütze aufgestellt worden, um den anrückenden Gegner zu beschießen und aufzuhalten. Aber das deutsche Feuer war nur noch schwach und ohne Wirkung. Die amerikanische Artillerie hatte schon vor dem 23. April auf dem »Essinger Feld« Stellung bezogen zur Beschießung Oberkochens. Am 23. April schoß sie sich auf die deutschen Geschütze ein. Ein Treffer fuhr in den Keller des Bahnwarthauses Bayer und tötete einen deutschen Soldaten; ein zweiter deutscher Soldat fiel außerhalb des Hauses; die Kameraden begruben beide an einem nahen Hügel. Später wurden sie auf Befehl der amerikanischen Militärregierung von SA-Männern auf dem katholischen Friedhof beigesetzt.

Sämtliche deutschen Geschütze wurden in der Nacht des 23. April in Richtung Heidenheim abbefördert.

Am Morgen des für Oberkochen schwersten Kriegstages, dem 24. April 1945, Schlag halb neun Uhr, setzte der erste amerikanische Feuerüberfall ein. Nach etwa zehn Minuten folgte eine Pause und aufklärende Flieger kreisten über uns. Dann folgte die länger andauernde, heftige Beschießung. Während dieser wurden vier Gebäude ganz zerstört: Das Wohnhaus des Anton Gold beim Schulhause an der Dreißentalstraße, des Jakob Jooss in der Feigengasse, des Julius Lindner im Katzenbach und der Materialschuppen der Firma Günther & Schramm am Bahnhof. Etwa zehn Gebäude wurden sehr stark und weitere 20 weniger schwer beschädigt.

Schlimm wäre es wohl der Siedlung »Dreißental« ergangen, wenn die amerikanische Artillerie ihr Feuer zurückverlegt hätte. Ein erfahrener Artillerist zählte zwischen Ortschaft und Siedlung allein 56 Granateinschläge auf das freie Feld. Um elf Uhr ließ die Beschießung nach, da erkannt worden war, daß keine Verteidigung einsetze. Schon streiften die ersten gegnerischen Vorposten heran und zwischen zwölf und 13 Uhr rückte das Gros der Amerikaner in die Ortschaft ein. Der erste Befehl lautete: Jedes Haus zeigt unverzüglich die weiße Flagge! Die Hauptmacht zog mit Panzern und Geschützen auf der Landstraße und im Wiesental weiter nach Königsbronn — Heidenheim.

In den letzten Tagen war das Rathaus führerlos und verwaist worden, da der Bürgermeister, dem vorher ergangenen Befehle der Kreisleitung folgend, mit dem zweiten Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter die Ortschaft am 22. April morgens im Auto verlassen hatte in Richtung nach Süden. Nach dem Einzug der Amerikaner übernahmen einige Männer von Oberkochen, die der NSDAP nicht angehört hatten, die Amtsgewalt auf dem Rathaus. Bald aber nach der Bildung der amerikanischen Militärregierung im Kreise, wurde der frühere Ortsvorsteher, Altbürgermeister Richard Frank, als Bürgermeister wieder eingesetzt.

Soweit Oberlehrer Ignaz Umbrecht. (Fortsetzung: Beitrag A. Seckler; bei ihm werden die letzten Kriegstage einleitend noch einmal aus der Feder von M. Gold geschildert.)

Da über die letzten Kriegstage keine schriftlichen Dokumente und Befehlserteilungen existieren, — Gemeinderatsprotokolle ab 1938 und Gemeindechronik sind in der wirren Zeit des Zusammenbruchs verbrannt worden oder verschwunden, andere offizielle Dokumente sind bis jetzt nicht bekannt geworden, — müssen einige Widersprüche im Raum stehen. Dies betrifft unter anderem die Frage, ob der Bürgermeister und sein Stellvertreter sich tatsächlich auf Befehl der Kreisleitung oder ohne einen solchen abgesetzt hatten. Auch über die Errichtung und den Wiederabbau der Panzersperren und das erstmalige Hissen der weißen Fahne gibt es verschiedene Versionen, die jedoch am Gesamtbild nichts Grundsätzliches verändern.

Im Raum steht ferner, wie es der überwiegenden Mehrheit der Gefangenen tatsächlich erging.

Eine Richtigstellung in Herrn Umbrechts Artikel scheint mir notwendig, wo er schreibt: »Nach dem Einzug der Amerikaner übernahmen einige Männer von Oberkochen, die der NSDAP nicht angehört hatten, die Amtsgewalt auf dem Rathaus«. Das stimmt für die Zeit nach dem Einmarsch. Am Tag des Einmarschs jedoch hatten die Militärs einen Rathausangestellten mit den Amtsgeschäften betraut. Dazu erhielt ich folgende Darstellung: »… Plötzlich kam der schon einmal erwähnte Franzose dahergerannt und schrie: Wir haben die weiße Fahne auf Kirchturm gehißt — die Amerikaner sind auf dem Rathaus, kommen Sie schnell. — Dort wurde der Angestellte von einem jüdischen Verbindungsoffizier, der ausgezeichnet deutsch sprach, empfangen und nach einem langen und ausführlichen Gespräch zum provisorischen (gemeint ist »kommissarisch« D .B.) Bürgermeister ernannt.«

Erst dann erfolgte die Einsetzung anderer Bürger durch die Besatzung. Dieser kleine Kreis von Bürgern wurde auf damals wie erst recht heute recht schwer einzusehende Weise zu einer Art provisorischer Verwaltung erweitert. Erst auf Drängen einiger Bürger bildete sich unter Hinzunahme weiterer Personen aus den Reihen der Bürger, die von der Militärregierung überprüft wurden, ein Beirat, basisdemokratie-ähnlich, der sich dann für die Wiedereinsetzung von Altbürgermeister Frank einsetzte. Das heißt, die Vorgänge waren wesentlich komplizierter als sie bei Herrn Umbrecht geschildert sind. Sie sind auch hier nur angerissen.

Als letzte Ergänzung zum »Umbrecht-Artikel« möchte ich die Geschichte vom Oberkochener »Kaffeewunder« nacherzählen, wie sie mir Oberkochener, die damals dabei waren, 41 Jahre danach, spontan aus der Erinnerung berichteten. Diese Schilderung steht stellvertretend für viele, die in ähnlicher Weise das Oberkochen der letzten Tage im 1000jährigen Reich aus einer anderen, sehr menschlichen Weise, illustrieren: