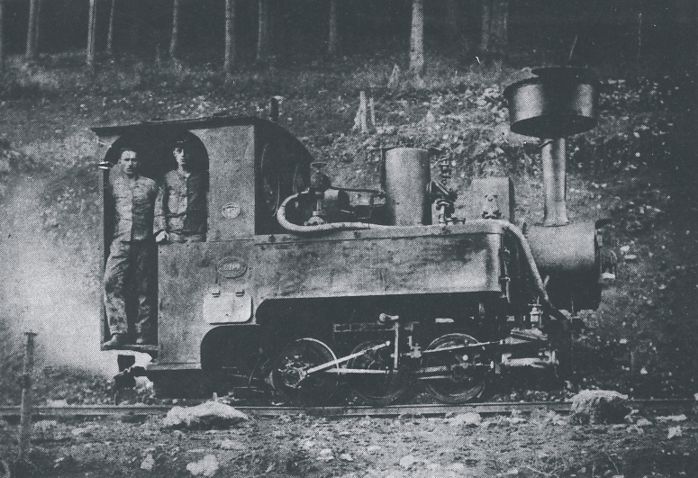

Fragen zu Bild 9:

Aus welchem Anlaß und während welcher Zeit verkehrte diese Lokomotive auf Oberkochener Gemarkung?

Lösung zu Bild 9:

Zwischen 1914 und 1917 beim Bau des Osterbuchstollens der Württembergischen Landeswasserversorgung (LW)

Bau der Landeswasserversorgung

Sowohl dem Zweckverband LW Stuttgart als auch Herrn Fickert von der LW (Aufhausen) bin ich zu herzlichstem Dank verpflichtet. Sie haben durch bereitwillige Auskunft die ausführliche Beantwortung einer Reihe von weiteren Fragen, die im Zusammenhang mit dem Bau der LW im Raume stehen, möglich gemacht.

Herr Fickert ist seit 1949 bei der LW beschäftigt. Sein Schwiegervater, ein Herr Wagner, war seiner Zeit bei der Bauleitung der LW eingesetzt und auch mit zuständig für den Bau des Osterbuchstollens. So hatte Herr Fickert, verwandt auch mit dem kürzlich in Oberkochen verstorbenen Herrn Josef Wagner, einen direkten heißen Draht in die Zeit des Ersten Weltkriegs. Er konnte Auskunft in allen bautechnischen Fragen geben. Weitere Auskunft erhielt ich über die LW Stuttgart und aus dem 1987 erschienenen Werk »75 Jahre LW«.

Durch ein Gesetz vom 8.7.1912 waren die Mittel für den Bau der LW bereitgestellt worden. Der Staatstechniker für das öffentliche Wasserversorgungswesen, Baurat Oskar Groß (Planzeichnung von 1914 LW-Buch Repro Seite 37 oben) hatte den Gedanken entwickelt, das Landeswasser aus seiner Fassung in der Donauniederung (Langenau) von Niederstotzingen aus auf einen auf der Schwäbischen Alb hochgelegenen Behälterstollen zu pumpen, von wo aus es in »Eigenleistung« vermittelst des natürlichen Gefälles die Landeshauptstadt und alle dazwischen gelegenen Orte erreichen konnte. Der Bau war für die Jahre 1912 — 1915 vorgesehen, was sich durch Umplanungen und Kriegseinflüsse bis 1917 hinauszog. Dieser höchste Ort (540 m über NN) lag und liegt zu einem Teil just auf unserer Gemarkung. Es handelt sich bei dem geplanten Stollenwerk um den Osterbuchstollen.

Dieser sogenannte Scheitelbehälterstollen hat das unglaubliche Fassungsvermögen von 12.000 cbm Wasser. Man muß sich den 1875 m langen Stollen tunnelförmig gewölbt vorstellen, ca. 3. Meter breit und ca. 2.50 Meter hoch. In der Mitte ist er durch eine senkrechte Wand in 2 unabhängig voreinander funktionierende Teilbehälter abgeteilt, die vollständig ausbetoniert und mit einem Glattstrich versehen sind.

Vor dem Stolleneingang befindet sich ein sogenanntes Kupplungswerk, in welches das aus 3 Leitungen (Querschnitt 900 mm) ankommende Wasser auf die beiden Kammern verteilt wird. Jede dieser Kammern ist allein in der Lage, die notwendige Gesamtwassermenge aufzunehmen, sodaß wechselweise eine der beiden Kammern leer sein und gereinigt werden kann. Vom sogenannten »Wasserhäusle« im Gunderstal (rechte Abzweigung vom Wolfertstal beim Wetterkreuz) kann man den begehbaren Stollen betrachten, und, wer dazu berechtigt ist, begehen.

Die Landeswasserleitung wurde 1918 in Betrieb genommen, d.h, auch Oberkochen war mit dem Jahr 1918 an die LW angeschlossen.

Zu unserem Bild:

Die ungeheuren Gesteinsmassen, die beim Bau des Scheitelstollenbehälters (Osterbuchstollen) anfielen, wurden mit Loren, die von »unserer« Klein-Lokomotive gezogen wurden (stehend links im Führerhaus Herr Deinhard) aus dem Berg transportiert und mitten in der Talaue des sich dort teilenden Tals (Wolfertstal/Gunderstal) aufgehäuft, wo sie bis heute liegen, — genau genommen eine barbarische Umweltzerstörung beachtlichen Ausmaßes. Der Aushubberg heißt seit dieser Zeit »der Stollen«.

Zum Bau der LW und des Stollens waren Oberkochener Bürger, aber auch viele Italiener eingesetzt, quasi als Gastarbeiter der Vorzeit. Sie lebten vorübergehend in Oberkochen. Eingesetzt waren aber auch, — viele Oberkochener befanden sich später im Krieg, — französische und russische Kriegsgefangene, die in Baracken wohnten und bewacht wurden.

Noch immer nicht einwandfrei gelöst ist die Frage nach dem Wetterkreuz, einem Lothringischen Kreuz (Doppelkreuz) im Wolfertstal. Der Zweckverband LW Stuttgart teilte mir hierzu mit:

»In der Abrechnung über den Bau der 1. Hauptleitung, die den Bau des Osterbuchstollens umfaßte, haben wir eine Niederschrift gefunden, wonach beim Bau damals französische Kriegsgefangene eingesetzt waren. Vermutlich war im Wolfertstal das Gefangenenlager untergebracht, weil dort eine Quelle zur Verfügung stand. Die Errichtung des Lothringischen Kreuzes könnte, wie Sie richtig vermuten, auf einen durch die Unterlagen jedoch nicht nachweisbaren Todesfall zurückzuführen sein. Angeblich soll ein Gefangener von einem Aufseher erschlagen worden sein.«

Die Oberkochener Version dieses bis jetzt nicht verbürgten Geschehens läuft nicht auf Todschlag, sondern auf einen Unfall hinaus. Nachzuweisen wäre ein solcher, sowie ein Todschlag, über die Sterberegister der betroffenen Gemeinden. 3 kommen in Frage: Oberkochen, weil das Kreuz auf Oberkochener Gemarkung errichtet wurde, woraus sich schließen läßt, daß sich die mündlich überlieferte Geschichte auch auf unserer Gemarkung abgespielt hat. Aalen, weil, laut LW-Unterlagen der Sitz der Bauleitung für den Bauabschnitt, zu dem der Osterbuchstollen gehört, Aalen war, und ein eventueller Todesfall nach dorthin gemeldet wurde. Essingen, weil der Auslauf des Stollens auf Essinger Gemarkung liegt (Dauerwang). Die Standesämter der möglichen Orte haben freundlicherweise die Sterberegister der Jahre 1914 bis 1918 auf französische Namen hin durchgekämmt, — mit negativem Erfolg. Das heißt, daß vorerst kein Beweis angetreten werden kann, weder für Unfall noch für Todschlag. Das Doppelkreuz, im Volksmund Wetterkreuz genannt, wird auch weiterhin geheimnisumwittert sein.

Doppelkreuz

Ein doppeltes Kreuz im Winterwind, —

die Quellen ruhen im Schnee.

Ein zweifaches Kreuz?

Du frägst: was soll die Idee?

Dann schläfst Du weiter und stellst Dich blind.

(Im Amtsblatt vom 14.9.1973 »Gedenk- und Feldkreuze in Oberkochen« ist zu dem Kreuz lediglich vermerkt: »Wetterkreuz in der Ortshalde, nach dem Krieg erneuert«).

In den 30er Jahren wurde von der LW eine weitere Leitung aus Stahl gelegt, ebenfalls 900 mm im Querschnitt. Der Bau wurde durch Kriegsereignisse unterbrochen und nach dem II. Weltkrieg fortgesetzt.

Eine 3. Leitung, die auch Oberkochener Gemarkung durchläuft, wurde in den frühen 60er-Jahren gebaut. Diese Leitung hat einen Querschnitt von 1100 mm.

An dieser Stelle sei erwähnt, daß Oberkochen lediglich ca. die Hälfte seines Wasserbedarfs aus der LW deckt, — der Rest kommt aus einer eigenen Quellfassung im Wolfertstal.

Erwähnt sei auch noch, daß das städtische Haus Nr. 30 in der Aalener Straße, auf das man aus der Bürgermeister-Bosch-Straße kommend, senkrecht zukommt, das ehemalige Stationshaus der LW in Oberkochen ist (Giebel mit Krüppelwalmdach zur Straße). Der eingangs erwähnte Herr Wagner war dort lange Jahre als Wassermeister seßhaft, — gefolgt von Herrn Stadelmaier. Seit 27 Jahren wird der Osterbuchstollen von Aufhausen aus betreut. (Heute von Herrn Strobel)

Veröffentlichung der LW-Karte mit freundlicher Genehmigung der LW (9.3.1988/Kraushaar)

Dietrich Bantel

Fragen zu Bild 10:

Wann ist diese Aufnahme entstanden?

Wie nannte man damals die auf unserem Foto abgelichtete Straße?

Wie heißt diese Straße heute?