Vitrine im unteren Foyer des Rathauses

Im Amtsblatt »Bürger und Gemeinde« wurde mehrfach von den Oberkochener »Häfnern« berichtet. Auch im Heimatbuch befindet sich eine ausführliche Abhandlung zum Hafnerhandwerk (S. 120 — S. 128).

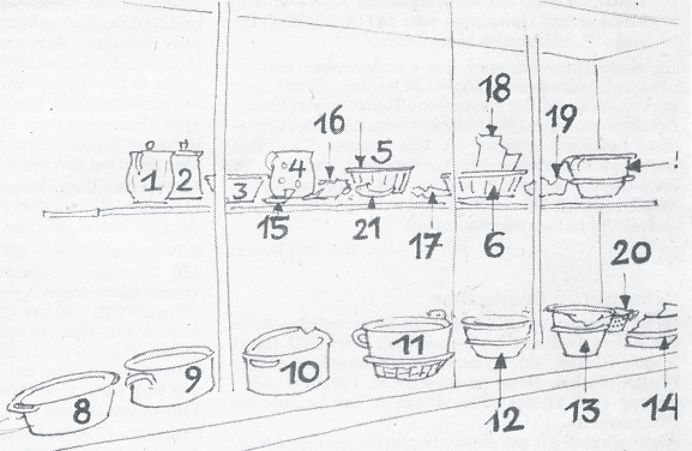

Seit einiger Zeit befindet sich im unteren Rathausfoyer eine Vitrine des Heimatvereins, in welcher Altoberkochener keramisches Geschirr und Häfen ausgestellt sind. (Leider wurde eine der großen Vitrinenscheiben bei einer Hochzeitsveranstaltung von einem Sektkorken zerschossen, sodaß wir die Ausstellungsstücke im Augenblick nicht beschriften können.)

Herr Kurt Elmer, Ausschußmitglied des Heimatvereins und letzter praktizierender Oberkochener Häfner, war so freundlich, die aus Privatbesitz stammenden Gefäße fachmännisch zu beschreiben und einzuordnen.

Im folgenden werden die ausgestellten Gefäße vorgestellt.

h = Höhe, o = Gefäßdurchmesser oben, u = Bodendurchmesser (Angaben in cm)

1) bauchiger Milchhafen mit Griff (Henkel) und Ausguß (h 14).

Auf dunklem Grund senkrecht engobierte Streifen. Beidseitig glasiert. Die Bezeichnung »Hafen« ist der übergeordnete Begriff für vielerlei Gefäße. (Milchhafen, Kaffeehafen, Krauthafen). Von diesem Begriff leitet sich auch die Berufsbezeichnung »Häfner« ab. (Töpfer). Das Hafnerhandwerk ist in Oberkochen etwa ab 1700 nachzuweisen. Um 1840 waren am Ort bis zu 30 Häfner tätig. Der Hafnerweg erinnert an das bei Ausbruch des 2. Weltkriegs bereis fast völlig ausgestorbene Altoberkochener Handwerk.

2) Kaffeehafen mit Deckel. Man betonte das Wort Kaffee französisch auf der 2. Silbe. Das Gefäß verengt sich nach oben zu konisch und weitet sich am Rand auf. An der Engstelle mit 3 Rillen geschmückt und mit einem Blumenmotiv bemalt. (h 16) Man bezeichnete dieses Gefäß auch als »Elsäßer Hafen«.

3) Sauermilchscherben. (1 Liter). Das Gefäß wurde aus Bruchstücken, die im letzten Jahr im Ölweiher gefunden wurden, zusammengesetzt. (h 8,5 — o 20 — u 11,5) Außen unglasiert, halbweißer, hellbrennender Ton, innen mit honigfarbener Glasur.

In solche »Scherben« wurde die Milch »frisch von der Kuh weg« geschüttet. Mit »eingebrockten« Schwarzbrotstücken vermischt wurde sie in den Keller gestellt, solange, bis sich eine schimmelähnliche Schicht über der Sahne gebildet hatte. Vor dem Essen wurde alles kräftig durchgerührt.

Das Bruchstück 21) stammt von einem ähnlichen Sauermilchscherben.

4) Milchhafen, beidseitig glasiert. Das Kringelmuster wurde mit heller Engobe aufgestempelt.

5) Gugelhupf-Form. (h 11, o 22, u 12) Nach dem Drehen wurde die Rohform über eine negativ gearbeitete Gipsform gepresst. Die Gugelhupf-Form ist nicht von hier.

6) Auflaufform (h 9, o 24, u 20), Werkstatt Elmer um 1948/49

Für Gries- und Reisauflauf, Ofenschlupfer usw. Außen mit senkrechten Rippen, die konkav vertieft sind, verziert. Weißer Ton mit Transparentglasur.

Herr Elmer erinnerte sich, daß der Ton für dieses Gefäß aus der Pfalz kam. Durch »Beziehungen« war es in der unmittelbaren Nachkriegszeit gelungen, einen ganzen Eisenbahnwaggon voll Ton für 250 Mark von dorther zu organisieren, — Ton für ca. 10 Jahre!

7) Krauthafen. (Kasserolle, — eines der vielen aussterbenden Lehnwörter aus dem Französischen (casserole)). Wenn die Oberkochener einen Krauthafen bestellten, sagten sie »an Kasserol sott i hao«. Interessant dabei ist natürlich auch die Umfunktionierung des Begriffs: Eine »casserole« ist ursprünglich ein Fleischschmorhafen.

Das Gefäß ist von gebrochen konischer Form. Der untere, unglasierte Teil des Hafens (nicht eingebunden — siehe 11) befand sich im Herdfeuer. Mit dem umlaufenden Ring saß es auf dem entsprechenden Herdring auf. Der obere größere Teil ist glasiert. 2 Griffe. Der Hafen ist ungebraucht.

8) »Bräter« (Bratenkachel, — eigentlich eine »casserole«, — aber so sagte man nicht). Längsoval (h 10, o 30/18), Werkstatt Elmer um 1946, kurz nach dem Krieg. Deckel mit Knopf. Feuerfester, hellbrennender Ton vom Zahnberg. 2 verbundene Ohrengriffe.

Mit Tonzusätzen verdünnte Bleiglasur. Alle Vierteljahre kam einer vom Gesundheitsamt und nahm ein paar bleiglasierte Gefäße mit, um zu prüfen, ob die giftige Glasur entsprechend den Vorschriften verdünnt ist.

9) Entenkachel. Längsoval. (h 11,5 — o 32/21) Werkstatt »Napoleon«. Ton wie bei 8. Innen weiß engobiert und farblos glasiert. 2 durchbrochene Ohrenhenkel.

10) Ganskachel. Längsoval. (h 14, o 40/27). Ausguß. Gegenüber 1 Griff zum Kippen der Kachel. Farbige Glasur mit Rauchspuren vom Ofen, die beim Brennen entstanden.

11) eingebundener Krauthafen (siehe 7) Werkstatt Elmer. (h 18, o 30, u 21) Einsetzring 7 cm von unten. Außen braune, innen farblose Glasur, 2 Henkel.

Mit Blech eingebunden. Große Krauthafen wurden mit Blech eingebunden, um den im Feuer befindlichen Gefäßteil zu schützen, vor allem beim Nachschüren.

Dieser »Kasserol« ist ein sogenannter »Zweeaner«, — ein »Zweier«. Gemeint ist damit die »Größe 2«. Wenn jemand zum alten Elmer kam, und einen »Zwoier« bestellte, pflegte dieser zu verbessern: »Wa wit Du, an »Zwoier«, — moinsch Du an »Zweeaner«?«

Kurt Elmer fertigt diesen Uroberkochener Krauthafen auch heute noch für Dekorationszwecke. Er beherrscht auch noch die Kunst des Einbindens mit Blech.

12) Krauthafen (Größe 3).

Die Größennummern bedeuten, daß entsprechend der Zahl beim Brennen so viele Häfen auf einen »Wurf« gehen, — das heißt, daß die höheren Nummern die kleineren Gefäße sind und umgekehrt. Herr Elmer hat den Begriff »Wurf« im Heimatbuch auf Seite 128 ausführlich erklärt.

13) Ein mysteriöses krauthafenähnliches Gefäß das im letzten Jahr aus dem Ölweiher geborgen wurde. Außen unglasiert. Zweck unbekannt. Es handelt sich um eine in diesem Jahrhundert nicht mehr hergestellte Gefäßform. Es unterscheidet sich von den Krauthäfen u.a. dadurch, daß es einfach und nicht gebrochen konisch ist, und vor allem dadurch, daß der Teil, der im Feuer hängt, sehr viel größer ist als bei den späteren Krauthäfen. Außerdem ist es außen durchweg unglasiert. Des weiteren unterscheidet es sich in der Henkelform; dieser schwingt über den Gefäßrand hinaus nach oben aus, und der Ansatz einer Schnauze ist erkennbar.

Im Foto nicht sichtbar befindet sich hinter Gefäß 13) ein sogenannter »Rutschar«, — ein kleineres Allzweckgefäß, das auf der Herdplatte, ohne daß es in Ringe eingesetzt wurde, hin- und hergeschoben werden konnte, dahin, wo es gerade Platz hatte.

14) Krauthafen, im Ölweiher gefundene zusammengesetzte Bruchstücke. Dieser Krauthafen wurde nicht auf dem Herd benutzt. Aus 2 in der Seitenwand knapp über dem Boden nach dem Brennen gebohrten Löchern läßt sich schließen, daß der Hafen für einen individuellen Zweck umfunktioniert wurde. Er diente höchstwahrscheinlich zur Herstellung von Buttermilch. Die festere Buttermilch schwimmt bei längerem Stehenlassen auf dem säuerlichen wertlosen Wasser, das durch die beiden Löcher, indem man sie entstöpselte, ausgegossen werden konnte, ohne daß man die darüber befindliche Buttermilch mit dem Wasser beim Kippen erneut durcheinander brachte. In dem Maße, wie das Wasser durch die beiden Bohrungen abfloß, setzte sich die festere Butter-Milch ab, bis sich nur noch die wertvolle verfestigte Buttermilch in dem Hafen befand.

15) Scherben vom Ölweiher.

16) Kaffeeschüssel (Bruchstück aus dem Ölweiher). Eine riesige Tasse, in die »eingebrockt« wurde. Zur Größenangabe: Wenn die Oberkochener eine Kaffeeschüssel bestellten, hieß es: A halbr Litr sott halt neiganga.

17) Scherben vom Ölweiher

18) Bruchstück eines großen Krugs aus dem Ölweiher. Dieser Krug weist die gleichen Streifenmuster im Einschnürungsbereich auf, wie wir sie auf 2 auf der Bilz gefundenen Gefäßen nachweisen konnten. Herr Elmer ist mit uns der Meinung, daß die so bemalten Gefäße aus ein und derselben Oberkochener Werkstätte stammen. Sie zeichnen sich durch eine auffallende Dünnwandigkeit auf. Sofern es sich um Milchbehälter handelt, sind die älteren Gefäße außen grundsätzlich unglasiert.

Hinter dem großen Bruchstück des Krugs befindet sich, im Foto nicht sichtbar, eine Puddingform aus der Elmer’schen Werkstatt. (h 8,5 — o 19 — u 12).

Weißer Ton vom Zahnberg. Farblose Glasur.

19) Bruchstück eines Gefäßes mit einer für Oberkochen sehr typischen Glasur. In die noch nasse frisch auf das Gefäß aufgebrachte weiße Engobe wurde mit einem Reisigbesen grüne Engobe aufgespritzt. Die entstehenden Spritzer behielten teilweise die Spritzerform, teilweise verliefen die Spritzer aber auch mit der darunter befindlichen hellen Engobe.

20) Das im letzten Jahr aus dem Ölweiher geborgene keramische Sieb mit der Jahreszahl 1888 wurde in »Bürger und Gemeinde« vom 14.10.88, HVO-Bericht 38, ausführlich beschrieben.

Im Heimatmuseum wird das Oberkochener Hafnerhandwerk umfassend dargestellt werden. Erwähnenswert ist auch, daß der verstorbene Töpfermeister Johannes Elmer im Jahre 1963 Schülern beim Bau eines Brennofens behilflich gewesen ist. Ein weiterer Brennofen nach dem Elmer’schen Muster entstand, nachdem der erste mutwillig zerstört worden war, im Rahmen eines Schulprojektes. Dieser Ofen wird zur Zeit überarbeitet und wieder in Betrieb genommen.

Dietrich Bantel