In unserem Bericht 82 haben wir dargestellt, daß sehr viel dafür spricht, daß der »BILZHANNES« ein Oberkochener Bürger namens

Mathias Wiedenhöfer 1780 — 1840)

gewesen ist.

Auch das 130 Jahre alte Essinger Heimatbüchlein, das dieser Tage neu aufgelegt wurde (Verfasser: C.F. Wagner im Jahre 1859) berichtet davon, daß der württembergische König Friedrich bis 1814 immer wieder zum Jagen in unsere Gegend kam, wobei sich »die aufgebotenen Treiber aus einem Umkreis von zehen Stunden einfanden«. Unter ihnen, das darf als sicher angesehen werden, auch Mathias Wiedenhöfer aus Oberkochen, damals ein junger Mann in den besten Jahren: 30 Jahre alt.

Herr Christoph Schurr steuerte zum Namen Mathias Wiedenhöfer einen weiteren interessanten Beitrag bei. Am 16. Dezember des Jahres 1831 schrieb der damalige Chef des Oberkochener Forstamtes, Revierförster Pfitzenmaier, auf Anforderung der übergeordneten Behörde einen »Conductions-Bericht«, wie man ein Führungszeugnis damals nannte. Aus diesem ist zu entnehmen, daß Mathias Wiedenhöfer als »fleißig« bezeichnet wird; — er, sein Vorgesetzter, treffe ihn oft im Walde an. Aus dieser Beurteilung geht auch hervor, daß Mathias Wiedenhöfer sowohl Feld- als auch Waldschütz war. In früheren Berichten unter anderem Gemeinderatsprotokollen, wird er als »Flurer« bezeichnet.

Aus den Essinger Unterlagen ist ersichtlich, daß sich im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts auch dort die Gemeinde von Waldweide auf Stallfütterung umgestellt hat. Auf Essinger Gemarkung wurde fast zur gleichen Zeit wie bei uns das Bilzhaus (wohl in den Zwanzigerjahren) das Hirtenhaus bei den Weiherwiesen aufgegeben.

Alles spricht nach dem derzeitigen Stand der Nachforschungen dafür, daß Mathias Wiedenhöfer die Person war, die König Friedrich in dem alten und zum damaligen Zeitpunkt (1810) schon ziemlich heruntergekommenen Bilzhaus »empfing«.

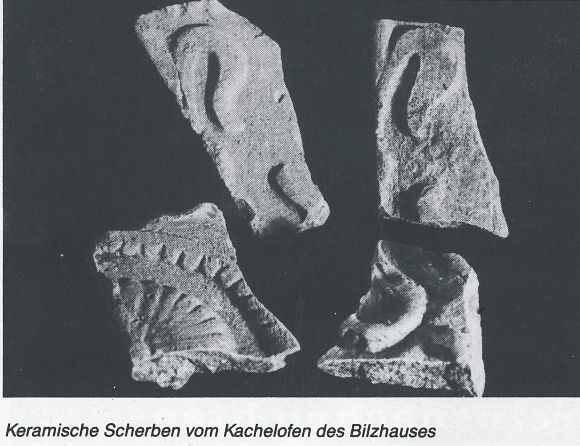

Da sich unter den bis jetzt geborgenen keramischen Scherben auch größere Bruchstücke von Ofenkacheln befanden, (Frau Dr. Arnold vom Landesdenkmalamt Stuttgart bestätigte dies anläßlich ihres Besuches des »Bilzhauses« am 1.8.89 ausdrücklich), kann mit großer Sicherheit davon ausgegangen werden, daß das Bilzhaus mittels eines Kachelofens beheizt wurde. Herr Stelzenmüller fertigte uns Fotos der schönsten Ofenkachel-Bruchstücke, — mit verschiedenen reliefartigen Ornamenten geschmückte unglasierte Keramik. Der Illustrator des Buchs »Die Ostalb erzählt« konnte das, als er den König mit einem Stock auf einen qualmenden gußeisernen Ofen schlagend darstellte, noch nicht wissen. Zusätzlich leuchtet es ein, daß der König, wenn er schon den Ofen zerschlug, sich mit einem alten bröselig gewordenen qualmenden Kachelofen leichter getan hat, als mit einem gußeisernen, wie der Illustrator (Bericht 80) glaubte.

Ob der Bilzhannes, wie die Überlieferung weiß, »traurig dreingeschaut« hat, als ihm der König seinen qualmenden Ofen »über den Haufen« warf, ist weniger relevant als die Tatsache, daß wir nun wissen, daß es sich bei diesem Ofen wohl um einen alten keramischen Kachelofen und nicht um einen gußeisernen gehandelt hat. Zwischen dem königlichen Ereignis der Ofenzerstörung (Bericht 80) und der Aufgabe des Bilzhauses lagen höchstens noch 10 bis 15 Jahre, bereits 1830 gibt es vom Bilzhaus keine Spur mehr zu sehen. Da sich die Aufgabe des Hauses weidewirtschaftlich bereits abzeichnete, darf auch aus dieser Sicht als relativ sicher gelten, daß kein neuer Kachelofen mehr gebaut wurde und die gefundenen Kachelbruchstücke die »historischen« sind. Außerdem kann als sicher gelten, daß der königliche Ofenersatz aus Königsbronn ein gußeiserner gewesen ist. Der württembergische König hatte von alters her beste Beziehungen nach Königsbronn und zu den dortigen Hüttenwerken. Natürlich ist es genau so gut möglich, daß König Friedrich den gußeisernen Ofen aus Königsbronn zum Bilzhaus schaffen ließ, ohne den alten qualmenden Kachelofen zertrümmert zu haben.…

Der auf königlichen Befehl in Windeseile aus Königsbronn zum Bilzhaus gebrachte gußeiserne Ofen war dann das einzig edle Stück in der Bruchbude. Was mit ihm später geschehen ist, ist nicht überliefert. Den neuen gußeisernen königlichen Ofen hat sich entweder irgendjemand wenig später beim Abbruch des Bilzhauses unter den Nagel gerissen, — immerhin wußte man damals noch um die Bedeutung dieses kostbaren Stückes aus unmittelbar Erlebtem, — oder, so wollen wir lieber hoffen, hat ihn der rechtmäßige Besitzer, der Flur- und Waldschütz Mathias Wiedenhöfer, selbst in seine Oberkochener Wohnung gestellt, in der er 1840 starb.

An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, daß in dem 1976 erschienenen Büchlein »Alte Geschichten aus Essingen und Lauterburg« von Georg Wiedmann (verst.) der Versuch gemacht wurde, den Bilzhannes in den Essinger Sagenbereich hinein zu verbuchen und verankern. Unser Johannes Maier, Vorgänger von Mathias Wiedenhöfer, wird ohne Quellenangabe, in die Essinger »Historie« übernommen und fälschlicherweise sogar mit der Jagd des Königs Friedrich im Winter 1810/11 in Verbindung gebracht, — ein Zeitpunkt, zu dem, wie wir in Bericht 82 dargelegt haben, Johannes Maier schon 4 Monate zuvor verstorben war. Aus diesem Grund drucken wir auch die urkundlichen Lebensdaten des Bilzhannes-Vorgängers Johannes Maier aus dem Oberkochener katholischen Familienregister ab. Mit dieser Urkunde zeigt sich, auf wie dünnen Beinen mündliche Überlieferungen oft stehen. Die hiermit widerlegten Behauptungen in dem Essinger Büchlein lauten:

» .. . Hans Maier … er war ein ausgezeichneter Schütze, und er, sowie sein Sohn Leonhard waren natürlich immer bei den Jagden des Herzogs und späteren Königs Friedrich dabei …« Für Hans Maier hat das sicher bis zu seinem Tod zugetroffen. Die entscheidende Königsjagd fand jedoch im November 1810 statt, — Maier war bereits am 6. Aug. dieses Jahres gestorben. Sein in der Essinger Abhandlung erwähnter Sohn Leonhard ist am 6. Sept. 1793 geboren und bereits ein knappes halbes Jahr danach, am 12. Februar 1794, im Säuglingsalter, verstorben. Ganz abgesehen von den genannten Essinger Irrtümern waren beide Maiers, Hans Maier und Leonhard Maier, Oberkochener und nicht Essinger Bürger. Hinzu kommt, daß der Essinger Text die Bilz zwar korrekt als zwischen Essingen und Oberkochen gelegen angibt, aber verschweigt, daß die Bilz zum Zeitpunkt der Königsjagd ganz eindeutig zur Oberkochener Gemarkung gehört.

Man könnte so sagen: Die Beziehungen zu Essingen sind in den letzten Jahren in hervorragender Weise ausgebaut worden. Das heißt aber noch lange nicht, daß wir uns den Bilzhannes »ausspannen« lassen.

Zum Trost für die Essinger sei nochmals daran erinnert: Der Vater des allem Anschein nach echten Bilzhannes, Johann Georg Wiedenhöfer, kam zwecks Heirat im Jahre 1779 von Essingen nach Oberkochen. Er ist quasi aus Essingen »eingewandert« und hier geblieben. Diese indirekte Verbindung Essingens zum Bilzhannes ist belegbar und aus diesem Grunde dauerhaft. Der Bilzhannes selbst jedoch ist ein Oberkochener.

Dietrich Bantel