Vorgeschichte. Die beginnende Industrialisierung in Europa ging einher mit dem Ausbau der Verkehrswege. Die Eisenbahn spielte dabei eine wichtige Rolle. Bereits 1825 baute der Brite George Stephenson die erste Dampflok für die Beförderung von Gütern und Menschen. Die erste Eisenbahn in Deutschland fuhr 1835 zwischen Nürnberg und Fürth. Auch im damaligen Königreich Württemberg machte man sich Gedanken darüber, eine Verkehrsinfrastruktur aufzubauen. Dabei ging es zunächst darum, Rohstoffe und Güter schneller und billiger zu transportieren. 1834 kam eine königliche Kommission zu dem Ergebnis, dass » … eine Eisenbahn dasjenige Kommunikationsmittel höherer Ordnung ist, auf welches im Interesse der Verbindung des Neckars mit der Donau und dem Bodensee zunächst Bedacht zu nehmen sein dürfte.« Die Richtung der Verkehrsbahnen, so der Vorschlag der Kommission, solle durch die Täler der Rems, des Kochers, der Brenz und von da an der Donau aufwärts nach Ulm verlaufen. Weiter solle sie von der Donau durch die Täler der Riss und der Schussen nach Friedrichshafen geleitet werden. In Württemberg, wie fast überall in Europa, nahmen von diesem Zeitpunkt an die Eisenbahnen das gesamte Interesse und die ganze Leistungsfähigkeit des Landes in Anspruch. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren die wichtigsten Eisenbahnlinien und ‑verbindungen des damaligen Königsreichs hergestellt. Am 29. Juni 1850 konnte die gesamte Strecke Heilbronn-Stuttgart-Filstal-Alb-Ulm-Friedrichshafen durchgängig befahren werden. Nun machte man sich daran, weitere Eisenbahnlinien zu schaffen. Dabei stand auch das gewerbereiche obere Kocher- und Brenztal im Fokus, vor allem wegen der zahlreichen Hüttenwerke und eisenverarbeitenden Betriebe in Abtsgmünd, Wasseralfingen, Unterkochen, Königsbronn und Heidenheim.

Als die Eisenbahn kam. Am 21. Februar 1861 schlossen die beiden Königreiche Bayern und Württemberg einen Vertrag, wonach sich die württembergische Seite verpflichtete, 12 Jahre lang keine Eisenbahnverbindung nach Ulm herzustellen, die die Filstalbahn und die Remsbahn mit der Stadt bzw. der Brenztalbahn verbinden könnte. Am 25. Juli 1861 war Aalen durch die Remsbahn ans württembergische Eisenbahnnetz angeschlossen worden, dann wurde die Strecke bis ins bayerische Nördlingen verlängert. Dies hatte allerdings das Verlangen Bayerns zur Folge, den Bau der »Südbahn« von Aalen nach Ulm bis zum 2. Oktober 1875 auf Eis zu legen, um der bayerischen Verbindung zum Bodensee keine Konkurrenz zu machen (Immer diese Bayern mit ihren Extrawürsten, war wohl damals schon so). Dennoch nahm Württemberg alsbald den Bau des Teilstücks zwischen Aalen und Heidenheim in Angriff (recht so). 1862 wurde dann mit dem Bau der Eisenbahnstrecke Heidenheim — Aalen begonnen. In diesem Zusammenhang wurde auch Oberkochen an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Bereits im Juli 1863 wurde die Strecke abgesteckt und schon ein Jahr später, nämlich am 13. September 1864, wurde sie feierlich eröffnet.

Der Name »Oberkochen« taucht erstmals am 27. März 1863 auf. Im Zusammenhang mit der Eisenbahn in der Zeitung erschien durch die Ausschreibung »Verakkordierung von Eisenbahnbauarbeiten für die Teilstrecke Aalen – Oberkochen«. Die Länge des Teilstücks wurde mit 15.200 Fuß (= 4,25 km) angegeben und der Kostenvoranschlag wies für Erdarbeiten, Brücken, Durchlässe, Straßen, Fluss- und Uferbauten den Gesamtbetrag von 93 000 Gulden aus (nach der Währungsumstellung von 1870 knapp 160.000 Mark). Am 17. Mai 1863 schrieb die Eisenbahnverwaltung die Arbeiten für »Hochbauten auf der Station Oberkochen« aus. Vorgesehen waren »ein Verwaltungsgebäude, Nebengebäude mit Holzlege, Waschhaus und Abtritt, Güterschuppen, Trottoirs (Bahnsteige) und Dohlen«.

Im Juli 1863 begann der Bau der Eisenbahn in Oberkochen mit dem Abstechen der Trasse durch staatliche Landvermesser. Anschließend kaufte das königliche Cameralamt (Finanzbehörde) die Grundstücke zu einem guten Preis auf. Viele Felder und Wiesen mussten dem Fortschritt weichen. Auch der sagenumwobene Engelstein *** wurde durch eine spektakuläre Sprengaktion (angeordnet vom Schultes Wingert und ausgeführt vom Maurermeister Wingert) aus dem Weg geräumt.

*** Neben der Wiesen-Kapelle stand bis zum Jahre 1863 ein runder, schöner Felsblock. Er hatte eine Höhe von etwa vier Metern. In der Nacht vor dem Alexis-Tag (17. Juli) sei dort einst ein Engel erschienen, in weißem Gewand, die Hände segnend über das Kochertal ausgebreitet und umstrahlt von einem lichten Schein. Die Bauern deuteten diese Erscheinung als Vorzeichen für eine gesegnete, reiche Ernte. Der Felsblock soll auf diese Begebenheit hin den Namen Engelstein erhalten haben. An diesem Tage kam noch bis in die jüngste Zeit eine kleinere Schar von Wallfahrern aus Affalterwang auf dem Härtsfeld zum »Geißelheiland« in der Wiesenkapelle. Am 4. Juli (Ulrichstag), früher hier Ratzenfeiertag genannt, erschienen Gläubige von Waldhausen in der Kapelle. Der Flurnamen rechts von der Halde hinauf heißt heute noch Engelstein.

Der alte Bahnhof Oberkochen – wie die Zeit vergangen ist (Archiv Müller)

Eine weitere Ausschreibung erfolgte am 31. Dezember 1863 für »Beifuhr von Schwellen, Schienen und Schienenbefestigungsmittel« für die Stationen der Strecke Unterkochen, Oberkochen, Königsbronn, wobei es sich um Lieferung von insgesamt 400 Zentnern Weichen und Kreuzungen, 13.800 eichene und 4.500 forchene Schwellen« handelte. Die letzte Ausschreibung der Königlichen Eisenbahndirektion galt am 16. Juni 1864 der »Lieferung von Möbeln« für die Bahnhöfe Unterkochen, Oberkochen, Königsbronn, Schnaitheim, Heidenheim. Bemerkenswert dabei ist, dass auf Oberkochen mit 218 Golden der geringste Betrag entfiel, während z. B. für Königsbronn mit 430 Gulden nahezu das Doppelte veranschlagt war, was wahrscheinlich damit zusammenhing, dass Königsbronn als Sitz eines »Königlichen Hüttenwerks« einen größeren Stellenwert als Oberkochen besaß. Damit waren im besten Sinn des Wortes die Weichen gestellt: Oberkochen konnte in absehbarer Zeit das »Dampfross« zwar nicht in seinen Mauern, aber doch am Rande des Orts empfangen. Ob der die lokalen Vorbereitungen für diesen Empfang schweigt sich leider das Aalener »Amts und Intelligenz Blatt« aus. 1872 begannen dann die Planungen zum Weiterbau der Brenztalbahn bis Ulm. Am 25. Juli 1875 wurde der Abschnitt Heidenheim — Niederstotzingen eröffnet, am 15. November 1875 der Abschnitt nach Langenau. Die letzte Strecke nach Ulm wurde am 5. Januar 1876 freigegeben.

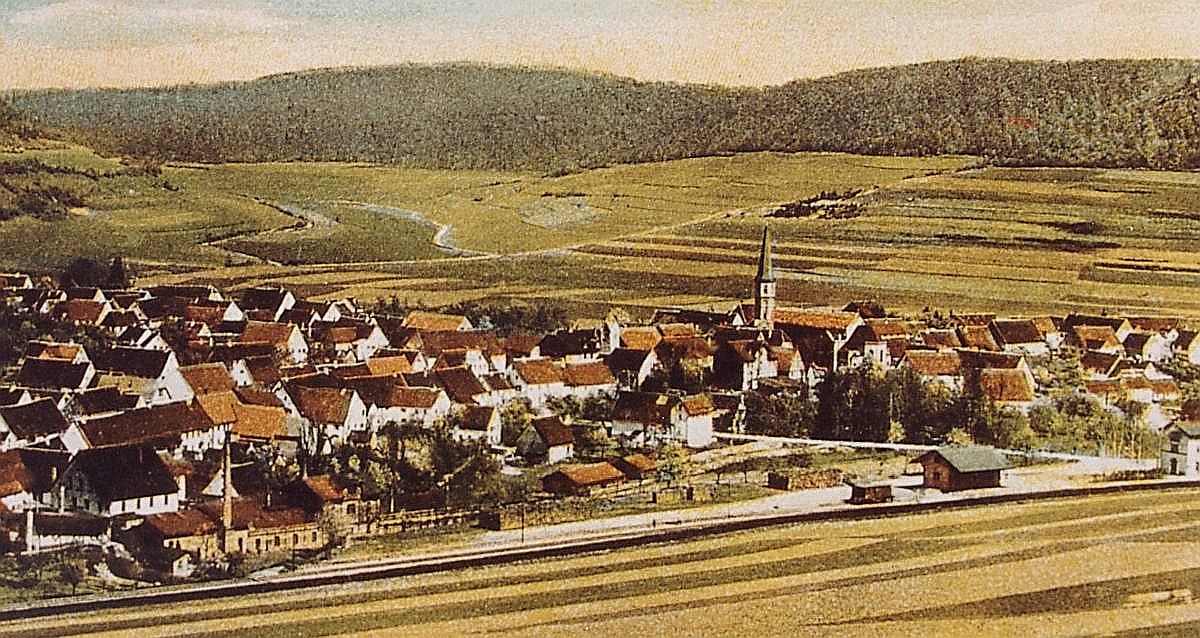

Ein Bahnhof, ein Schuppen, eine Bahnhofstraße, zwei Kirchen und a bissle Oberkochen (Archiv Müller)

Was änderte sich dadurch für Oberkochen ab 1864? Die Postkutschenverbindung zwischen Aalen und Heidenheim endete und damit war das eine Zeitenwende im Transportgewerbe für Waren und Menschen. Für die wirtschaftliche Entwicklung war dieses Jahr einschneidend. Die Holzausfuhr wurde vereinfacht. Das geschlagene Holz musste jetzt nur noch aus den umliegenden Wäldern mit von Kühen gezogenen Wagen bis zum Bahnhof gebracht werden. Vor dem Güterschuppen befand sich ein riesiges Holzlager, das bis zum heutigen Firmengelände von Günther + Schramm reichte. Auch das starke Hafnergewerbe hatte nun optimale Transportmöglichkeiten, um ihre Waren abzusetzen. Sie konnten auf die Zwischenhändler verzichten, die ihre Waren auf Ochsen- und Pferdekarren transportierten. Auch die aufkommende Industrialisierung nutzte die neuen Möglichkeiten, welche die Eisenbahn bot. Alle Firmen, die nach 1864 in Oberkochen gegründet oder ansässig wurden, hätten diese Entscheidung ohne Bahnhof wohl nicht getroffen.

Streckenverlauf Aalen – Ulm mit Haltestationen (Wikipedia)

Uwe Siedentop, der allwissende Autor zum Thema Brenzbahn, schrieb in seinem Buch: „Die Brenztalbahn ist keine besondere Eisenbahnverbindung und von keiner größeren Bedeutung. Sie überwindet keine hohen Berge und verbindet auch keine großen Verkehrsgebiete. Sie hat lediglich einen Tunnel, ein paar Brücken über die Brenz, ist für zwei Geleise ausgelegt, hat aber nur eines, und feiert am 15. September 2014 ihren 150. Geburtstag. Ihre Geburt war lang, ganze 28 Jahre hat sie gedauert, und sie wurde nicht an einem Stück in die Welt gesetzt; 1864 von Aalen nach Heidenheim und erst zwölf Jahre später nach Ulm. Sie trat auch nicht durch besondere Leistungen ins Rampenlicht, sie tat nur treu ihre Dienste und ist eine Selbstverständlichkeit in unserem Leben geworden.«

Spätere und zukünftige Zeiten. Im Laufe ihrer wechselvollen Geschichte erlebte die Brenztalbahn Höhen und Tiefen. In den 1980er Jahren wurde sogar in Erwägung gezogen, den Personenverkehr zwischen Heidenheim und Ulm komplett einzustellen. Die Bahn ist zwar noch nicht attraktiv (da gibt es Nachholbedarf und die DB und ihr Hauptanteilseigner könnten sich im Ausland informieren, wie „Bahn heute geht“), aber der Bedarf nach einem deutlich besseren Brenzbahn ist nicht zu übersehen. Nicht zuletzt durch die Entwicklung des Zeiss-Konzerns. Von einer Elektrifizierung will ich noch gar nicht reden, aber der zweigleisige Ausbau, ein Halbstunden-Takt und ein Halt beim SMT, das sind schon zwingenden Notwendigkeiten. Ob ich das mit meinen 72 Lenzen noch alles erleben werde? Da habe ich meine Zweifel.

Interessengemeinschaft Brenztalbahn. Eine Interessengemeinschaft Brenzbahn hat die Aufgabe die Strecke zu erhalten und zu fördern. Die Mitglieder der IG Brenzbahn sind alle Regionalverbände, Landkreise, Kommunen und Kammern an der Strecke. Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft war bis 2019 Landrat Thomas Reinhardt, und die Geschäftsstelle ist beim Regionalverband Ostwürttemberg angesiedelt. Die Brenzbahn verbindet die Städte Ulm und Aalen, ist 72,5 Kilometer lang und trägt ihren Namen, weil sie auf 27 Kilometer Länge dem Fluss Brenz folgt.

Die Stationen Langenau, Niederstotzingen, Giengen, Sontheim, Herbrechtingen, Heidenheim oder Oberkochen liegen direkt an der Strecke – das bringt eine gute Auslastung. Von 2003 bis 2007 wurden für 75 Millionen Euro Bahnsteige und Bahnübergänge saniert, die Strecke für Neigetechnikzüge fit gemacht. Seither benutzen täglich 4.000 bis 6.000 Passagiere die Züge, nach Bahnparametern liegt die Auslastung auf der Skala von null bis 100 gleichmäßig zwischen 50 und 75 – ein guter Wert.

Ich habe die „KI“ nach bisherigen Verbesserungen befragt. Die Antwort war ernüchternd, wie so vieles zum Thema BAHN: „Die letzte offizielle Ankündigung, die ich finden konnte, stammt vom 12. Dezember 2021. Ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 wird es einige Verbesserungen auf der Brenzbahn geben. Es werden fünf zusätzliche Triebzüge eingesetzt, und bei stark ausgelasteten Verbindungen können Doppelgarnituren verkehren.“

Es gibt einige Neuigkeiten zur Brenzbahn. Laut einem Bericht von brenzbahn.de haben Bahningenieure den Ausbauplänen für die Brenzbahn im Jahr 2021 einem sogenannten Stresstest unterzogen, um zu prüfen, ob der Fahrplan auch dann stabil gefahren werden kann, wenn es Verzögerungen gibt, wie den Einstieg von großen Menschenmengen oder Langsamfahrphasen. Das Ergebnis der Berechnungen: Die bisherigen Ausbaupläne reichen nicht aus. Es muss nachgebessert werden. Statt der ursprünglichen acht bis neun Kilometer Zweigleisigkeit bei Sontheim und Langenau und fünf Kilometer im Bereich Oberkochen sollten es jetzt im Idealfall insgesamt 24 Kilometer werden, auf denen die Brenzbahn zweigleisig ausgebaut wird.

Bei der neuen Deutschland-Geschwindigkeit und der Beibehaltung der „Schwarzen Null“ wird es wohl so rasch nichts Neues zu berichten geben. Und ob die Verkehrsminister „from the Länd“ und „from the Bund“ sich für die Ostalb interessieren, steht auf einem anderen Blatt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

In Kürze folgt der zweite Teil.

Es grüßt gedanklich aus dem alten Wartesaal, der im Winter, beim Kirchschwänzen, schön wärmte.

Wilfried „Wichai“ Müller – Billie vom Sonnenberg