Ein Dankeschön geht an Bruno Brandstetter und Reinhold Bahmann, die einiges beigesteuert haben.

Josef als Vorname. Josef ist ein uralter Name, der in verschiedenen Versionen in vielen Sprachen zu den häufigsten männlichen Vornamen gehört (auszugsweise – sicher nicht komplett):

• Guiseppe – italienisch

• Iosef – russisch

• Jo, Joop, Jos – holländisch

• José – spanisch

• Joseph – englisch und französisch

• Josip – kroatisch

• Jozef ‑polnisch

• Sepp, Seppel – bayrisch und schwäbisch

• Yousef, Youssuf – arabisch

• Yussel ‑jiddisch

• Yusuf – türkisch

Kirchliche Herkunft. Die Kirche nennt Josef „Bräutigam der Gottesmutter Maria“ und „Nährvater Jesu“. Von Beruf Zimmermann war er mit Maria, der Mutter Jesu, verlobt; dies war nach jüdischem Verständnis eine so reale Verbindung, dass der Verlobte bereits „ihr Mann“ genannt wurde.

Doch „noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete — durch das Wirken des Heiligen Geistes“, wie es Matthäus (Mt 1) in seinem Evangelium beschreibt. In den Evangelien wird geschildert, wie Josef sich um seine Verlobte und ihr Kind kümmert, mit ihnen nach Ägypten flieht und sich schließlich in Nazareth mit seiner Familie niederlässt. Die Verehrung des heiligen Josef setzte erst spät ein: Erste Spuren finden sich im 8./9. Jahrhundert in koptischen Kalendarien. Vor allem die Franziskaner förderten seit dem 14. Jahrhundert die Verehrung. 1479 wurde der 19. März als Fest des heiligen Josef für die ganze Kirche eingeführt. Papst Pius IX. erklärte Josef 1870 zum Schutzpatron der Kirche. Ein weiteres Fest wurde durch Pius XII. 1955 für den 1. Mai, dem Welttag der Arbeit, festgelegt; seither wird an diesem Tag Josef als Arbeiter und Patron der Arbeiter gefeiert. Dazu wurde extra das Apostelfest Philippus und Jakobus verschoben. Kirchen-historiker sehen heute die Einführung des Festtages als Zeichen der Aussöhnung mit der Arbeiterschaft – nicht als Gegenveranstaltung. Josef ist Patron der Ehepaare und der Familien, der Kinder und Jugendlichen, der Erzieher, der Zimmerleute, Holzfäller, Tischler, Handwerker, Arbeiter, Ingenieure, zudem Schutzheiliger in Wohnungsnot, in Versuchungen und verzweifelten Lagen sowie für einen friedlichen Tod.

Der Josefstag (auch (Sankt) Josephstag, Joseftag, oder Josefitag) ist im Kirchenjahr der römisch-katholischen Kirche das Hochfest des hl. Josef am 19. März. In Bayern wird der Tag Josefi, in der Schweiz auch Seppitag, in Österreich (selten) auch Josephinentag genannt. Die besondere Verehrung des heiligen Josef, des Bräutigams der Gottesmutter, entwickelte sich im Mittelalter. Der 19. März als Datum findet sich zuerst im 12. Jahrhundert. 1870 erklärte Papst Pius IX. den hl. Josef zum Schutzpatron der ganzen Kirche. Der hl. Josef ist nach seinem aus der Bibel überlieferten Beruf als Zimmermann auch der Patron der Arbeiter, insbesondere der Handwerker, hier wiederum der Zimmerleute und Schreiner. Außerdem gilt er auch als Schutzpatron der jungfräulichen Menschen und der Ehe.

Abschaffung des Feiertages. Mit einem neuen Feiertagsgesetz für Baden-Württemberg entfiel er zunächst in Baden, bis er 1969 auch in Bayern abgeschafft wurde.

Mögglingen und der Josefstag. Seit 2002 gibt es in Mögglingen den Josefsverein. In erster Linie geht’s dabei um Spaß und Geselligkeit und um sich ungezwungen mit „Seinesgleichen“ zu treffen.

Seinesgleichen bedeutet dabei: alle Spielarten, wie etwa Sepp, Joshua, Joshi. Gerne auch mit Zweit- oder Drittnamen. Und natürlich alle Josefinen. Der Verein ist international aufgestellt und hat Mitglieder in Italien, Tschechien, Bayern – sogar in Indien (2017 waren es über 200). Und was macht der Josefsverein so das ganze Jahr über? Höhepunkt ist der Josefsmarkt. Beliebt sind auch die jährlichen Ausflüge zum Parteitag der Königlich-Bayerischen-Josefspartei.

Die Josefspartei. Ein Engagement zur Wiedereinführung des Joseftags als gesetzlichen Feiertag findet sich im schwäbischen Aichach. Zunächst begannen einige Josefs damit sich am 19. März frei zu nehmen und den Tag ihres Namenspatrons an einem von ihnen eigens dafür gegründeten Stammtisch, der sich „Die Damischen Ritter“ nennt, im Aichacher Turm zu feiern. Bald darauf war es mit der Motivation so weit gekommen, dass sie eine Partei gründeten – „Die Königlich Bayerische Josefspartei“. Deren oberstes und eigentlich auch einziges Ziel ist es, den Josefstag wieder als Feiertag einzuführen und diesen gebührend zu feiern. Zum Zeitpunkt der Parteigründung im Jahre 1972 war die Mitgliederzahl noch unbedeutend gering. Doch konnte die Partei einen rapiden Mitgliederzuwachs verzeichnen. Heute gehören ihr über 6.000 Mitglieder aus aller Welt und allen Schichten an. Das wohl berühmteste Mitglied ist Franz Josef Maget, der hauptberuflich die SPD-Landtagsfraktion lenkte. Für ihn ist der Ziehvater Jesu der Ursozialdemokrat. Auch Papst Benedikt (Josef Ratzinger) blieb von der Parteiideologie nicht unberührt. Doch aufgrund seines Amtes darf er keine Parteimitgliedschaft innehaben. Immerhin konnte er seinem Wohlwollen und seiner Begeisterung mit einer Spende Ausdruck verleihen. Und bei solchen Terminen wie einem Parteitag im Jahr 2017 war der Scheuer Andi, seinerzeit Generalsekretär der CSU, natürlich dabei und hielt ein Plädoyer für den Josefstag, das mit in Wortgewalt und Gestik durchaus an Franz-Josef Strauß erinnerte. Er unterstrich: „Vor knapp 50 Jahren wurde der Josefstag aus dem Festkalender gestrichen, es war 1968 ein Fehler und den müssen wir korrigieren“. Scheuer versprach, einen entsprechenden Antrag beim CSU-Parteitag einzureichen. Na ja, der Mann braucht neue Aufgaben.

S Josefle wollen wir nicht vergessen. Das war eine Bahnverbindung zwischen dem Remstal und dem Filstal, die von 1911 bis 1984 bestand. Manche nannten sie auch „Klepperle“. Für die Göppinger war das die Bahn, die zu den „Nazes“ nach Schwäbisch Gmünd fuhrt, weil dort viele Josef oder Ignaz hießen.

Jetzt geht’s aber nach Oberkochen. Ein ganz wichtiger Tag war das früher bei uns und ganz besonders in der inzwischen geschlossen „Gruab“ – dem Gasthaus „Zur Grube“ – in Insiderkreisen auch als „Vatikan“ bekannt. 1959 gab es bei uns wohl noch 114 Josefs und 22 Josefinen / Josefinas.

Jetzt lesen wir aber erst mal ein paar Erinnerungen von Reinhold Bahmann: „Früher war der Joseftags (19.3.) ein hoher Feiertag und es gab ja nicht wenige „Seffa“ in Oberkochen. Um 9 Uhr war das Hochamt in der Kirche, anschließend ging es zum Frühschoppen in die „Grube“. Einmal, ich kann mich gut erinnern – es dürfte in den 60er Jahren gewesen sein, waren 27 „Seffa“ im Gasthaus. Jeder der Namenstag hatte musste eine Liesel Bier bezahlen und es wurde schon am Morgen gesungen, dass es eine Pracht war. Von Frühschoppen konnte man da nicht mehr reden, denn man blieb sitzen bis in den späten Nachmittag, das Mittagsessen wurde in verkürzter Form in der „Grube“ eingenommen oder fiel ganz aus. Die Namenstage wurden im Übrigen früher viel mehr als die Geburtstage gefeiert. Damals wurde auch noch, viel mehr als heute, geraucht und man konnte unschwer erkennen wer wo herkam, denn der Alkohol- und Rauchdunst hielt sich hartnäckig in den Kleidern.“ Inzwischen gibt es die „Grube“ als Gasthaus nicht mehr und wo und ob sich die Josefs, also die „Seffa“ noch treffen – I woiß es et, aber vermutlich nemme.

Josefstag 1955 — Bei Brandstetters in der Lerchenstraße wurde oft und gerne gefeiert (Archiv Brandstetter) Vlnr: Blümle „Adres“ Andreas (Papiermacher), Brunos Mutter Lydia Brandstetter geb. Müller (Häfner „Hennes“ vom Kies), meine Mutter), Ingeborg Blümle, Brunos Vater Josef „Jermis“ Brandstetter, Martha Nagel geb. Müller, Ida Brandstetter geb. Weber (Grube) Frau Brunos Bruder Josef Brandstetter, Josef Brandstetter, Paul Müller (vom Sonnenberg, war bei WIGO beschäftigt), Rosemarie Müller (Pauls Frau), Alex Müller Alex, Vater von Martha Müller und Bruder von Mutter Lydia

Und jetzt kommen noch die Erinnerungen von Bruno Brandstetter, dem schönsten Bua vom Dreißatal:

„Ganz gut in Erinnerung habe ich noch die Josefstage. Das waren bei uns zu Hause die wichtigsten, schönsten und lustigsten Feste. Bis 1968 war der Josefstag ein arbeitsfreier katholischer Feiertag. Das Fest begann mit dem üblichen Kirchgang. Die ersten Gäste kamen nach der Messe und vor dem Mittagessen. Stammgäste waren viele Jahre lang der Onkel Julius (Metzger) und Vetter Josef Bairle, Mäterlessepp genannt. Nach dem Mittagessen kamen dann all die anderen Verwandten. Da musste Mutter viel „Kranzes“ (Hefekranz) zum Kaffee aufbieten. Gebacken wurde beim „Bomben-Bäck“ im Kies – offiziell die Bäckerei Brammen (das heutige Gebäude „Hättere“). Der Teig wurde von Mutter zubereitet und mein Freund und ich haben den Teig mit dem Leiterwägele ins „Kies“ gefahren.“

So hatten wir an diesem Tag oft über 10 Josefs bei uns zu Gast:

• Josef Vater

• Josef Bruder

• Josefine Müller Dote

• Josef Müller Mike Firmpate

• Josef Bairle Mäterle

• Josef Müller Kies Häfner

• Josef Uhl Onkel

• Josef Uhl Vetter

• Josef Wöhrle Nachbar

• Josef Vogel Nachbar

• Josef Elmer Dreißental

Beim „Jeremies“ hatte die Josef-Namengebung eine lange Tradition. Mit dem Tod meines Bruders im Jahr 2000 ging die Josef-Namenreihe zu Ende.

• Der erste Joseph 1613 bis 1685

• Josef 1679

• Joseph Anton 1790 bis 1824

• Josef 1851 bis 1935

• Josef Anton 1895 bis 1895

• Josef Anton 1897 bis 1965 (Vater)

• Josef 1927 bis 2000 (Bruder)

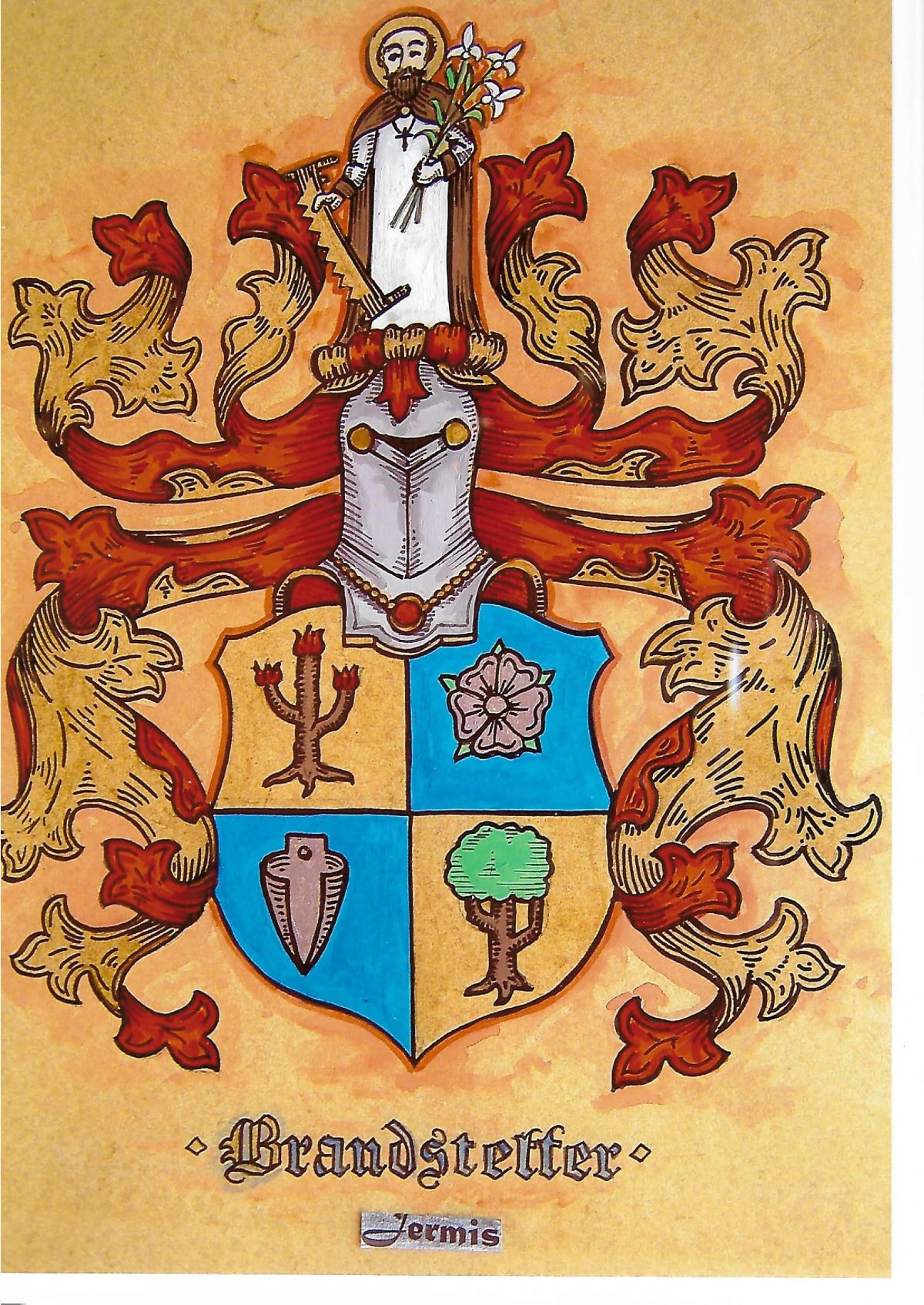

„Anzumerken wäre noch, dass der Freundeskreis „Bagage“, zu dem auch ich gehöre, 1987 eine Josefs-Kapelle unter dem Rodstein gebaut hat. Darüber wurde schon mehrfach in der Schwäpo, im Amtsblatt und auf der alten Website des HVO berichtet. Nachzutragen bleibt noch der Hinweis, dass wir als Familie ein Bürgerwappen, mit dem Hl. Josef als Wappenfigur, haben.

Das Bürgerwappen der „Jermis vom Dreißental“ (Archiv Brandstetter)

Die älteren Herrschaften waren im Wohnzimmer, „in der guten Stube“. Dort war es sehr lustig und es wurde viel und oft gesungen. Zu trinken gab es Zichorienkaffee, Bohnenkaffee war in meiner Jugendzeit zwar bekannt, aber viel zu teuer. Die jüngeren Josefs waren in der Küche. Dort wurde dann gekartelt, meistens wurde „Binokel“ gespielt und viel geraucht. Das zweite Nudelbrett wurde dann zum zweiten Kartentisch umfunktioniert.“

Zusätzliche Infos: Zichorienkaffee, auch Landkaffee genannt, wird aus den Wurzeln der Gemeinen Wegwarte hergestellt. Die Verwendung als kaffeeähnliches Getränk setzte um 1680 in Mitteleuropa mit der Verbreitung von Bohnenkaffee ein, für den eine preisgünstige Alternative gesucht wurde. Im 19. Jahrhundert wurde entdeckt, dass die Triebe der Wurzel des Chicorée, einer Kulturform der Gemeinen Wegwarte, als Salat und Gemüse geeignet sind, die genaue Entstehung ist unklar.) Nach dem Kaffee gab es Most, wovon im Keller über 1000 Liter lagerten.

Binokel (auch Binocle, in den USA Pinochle, Schwäbisch: Benogl) ist ein regionales Kartenspiel aus dem württembergischen Raum und wird daher meist mit württembergischem Blatt gespielt. Es kann mit 2 bis 8 Spielern gespielt werden. Meistens wird es zu dritt oder viert gespielt. Beim Dreierspiel spielen alle gegeneinander, während beim Spiel zu viert zwei Parteien gebildet werden können, wobei die jeweils gegenübersitzenden Spieler zusammenspielen (Kreuzbinokel). Auch beim Spiel zu sechst werden Zweierparteien gebildet, es gibt also drei Parteien. Binokel stammt aus der Familie der Stichspiele. Im Unterschied zu anderen Stichspielen geben spezielle Kartenkombinationen (Familie, 4 gleiche etc.) Zusatzpunkte. Nach dem Austeilen wird um den Dabb (Stapel unausgeteilter Karten, vgl. Skat) gereizt. Reizwerte sind dabei die Augen der erwarteten Stiche und Meldebilder. Die Partei, die am höchsten gereizt hat, muss dann auch das Spiel gewinnen, also mehr Punkte durch Stiche und gemeldete Figuren erhalten, als sie gereizt hat. Ein Spiel, bei dem man Glück und Spielintelligenz braucht. Mit diesen Karten kann man auch „66“ oder „Gaigel“ spielen.

Wilfried „Wichai“ Müller — Billie vom Sonnenberg