Und so haben wir jetzt einen weiten Bogen gespannt zu den Kapellen in unserer Gemeinde. Nicht pompös, nicht groß bekannt, aber mit Geschichte und Geschichten. Dieser Bericht erzählt die Geschichte folgender örtlicher Kapellen – seien sie noch oder seien sie gewesen. Es wurden alle zugänglichen Berichte und Unterlagen gesichtet und in Teilen verwendet.

Die „Ottilien-Kapelle“ im „Brunkel“ – ältere Ansicht (Archiv Müller)

Die „Ottilienkapelle“ im Brunkel zwischen der Kocherbrücke und dem einstigen Stammhaus der Zimmerei Willibald Mannes sen. Über diese Kapelle ist nicht allzu viel in Erfahrung zu bringen. Schon um 1650 stand dort eine Ölbergkapelle, die auch der Hl. Ottilia, der Patronin für Augenleiden, geweiht war. Im Chor der Kapelle steht eine Pietà, rechts an der Wand die Hl. Ottilia und ihr gegenüber der Hl. Josef mit dem Jesuskind. In den letzten Jahren erhielt auch sie ein neues Dach.

Die „Wiesenkapelle“. Da stellt sich zuerst die Frage, wer sie erbaut hat. Und da bin ich zufällig fündig geworden, über eine Nachfahrenliste des Andreas Fischer (geb. 1686, gest. 1766), die ich von Eugen Fischer erhalten habe. Andreas Fischer, ein wohlhabender Mann aus Bartholomä ließ sie einst bauen. Er ehelichte im Jahr 1720 Barbara Burr aus Heidenheim-Zang. Aus dieser Ehe gingen vier Kinder hervor. Viele Oberkochner und auswärtige Familien mit den Namen Fischer, Brandstetter, Trittler, Wingert, Schaupp, Fritz, Ebert, Ladenburger, Meyer und Zirngibel gehen in einer langen Linie auf diesen Vorfahren zurück.

Aus der „Beschreibung des Oberamts Aalen“ – im Jahr 1906 herausgegeben von dem Königlichen statistisch-topografischen Bureau – lesen wir zur Wiesenkapelle folgenden Text:

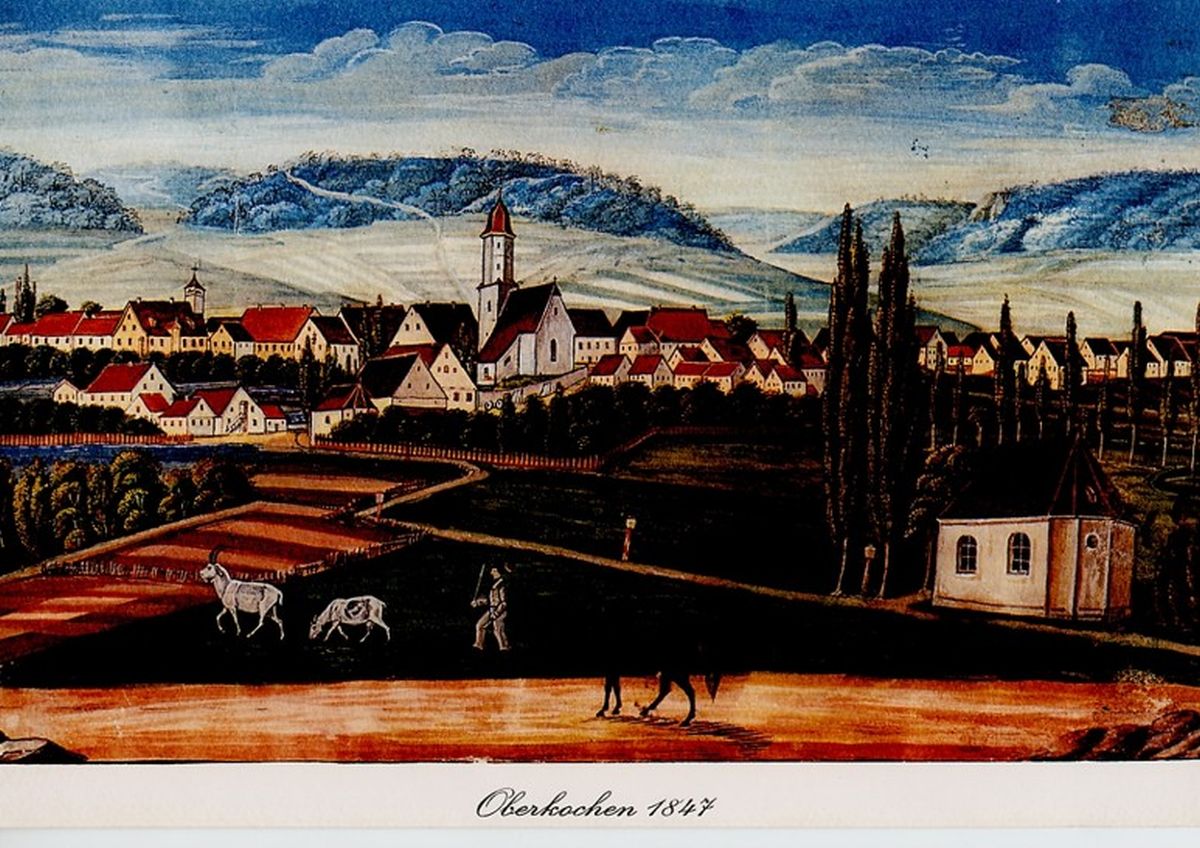

1847: li die „Ottilien-Kapelle“ innerhalb des Etters (Zaun) und re die „Wiesen-Kapelle außerhalb des Etters (Archiv HVO)

„Im Wiesenthale, 10 Minuten vom Dorfe abwärts, stand einst unter einer Mauerwölbung ein Bild des mit Ketten belasteten, gegeißelten Christus, welches durch eine Müllerin, die sich für besessen hielt, in den Ruf der Wundertätigkeit kam und bald das Ziel vieler Wallfahrten wurde. Von den Opfergaben wurde 1755, obgleich der Bischof die Einwilligung versagte und die benachbarten Parochie protestierten, eine eigene Kapelle „zum gekreuzigten Heiland“ erbaut, im Volksmunde „Der Wiesenherrgott“. Das Bild erhielt nun einen Platz auf dem Hochaltar.

Als im Oktober 1790 Nachts das thönerne Bild zertrümmert wurde, traf der Verdacht die Protestanten des Orts und es entstanden so viele Verfolgungen, besonders gegen den evangelischen Pfarrer, daß endlich die beiderseitigen Herrschaften einschreiten mußten. Zuletzt entdeckte man den Thäter in einem Katholiken aus der Nachbarschaft. Das verstümmelte Bild selbst wurde in Ettal mit Schnitzwerk ergänzt und 1819 ließ ein vermögender Bauer eine geräumigere Kapelle darüber erbauen. Doch haben die Wallfahrten dahin sehr abgenommen. Die Kapellenpflege ist seit 1803 mit der Stiftungspflege verbunden.“

Neben der Kapelle stand bis zum Jahre 1862 ein runder, schöner Felsblock. Er hatte eine Höhe von etwa vier Metern. In der Nacht vor dem Alexis-Tag (17. Juli) sei dort einst ein Engel erschienen, in weißem Gewand, die Hände segnend über das Kochertal ausgebreitet und umstrahlt von einem lichten Schein. Die Bauern deuteten diese Erscheinung als Vorzeichen für eine gesegnete, reiche Ernte. Der Felsblock soll auf diese Begebenheit hin den Namen Engelstein erhalten haben. An diesem Tage kam noch bis in die jüngste Zeit eine kleinere Schar von Wallfahrern aus Affalterwang auf dem Härtsfeld zum »Geißelheiland« in der Wiesenkapelle. Am 4. Juli (Ulrichstag), früher hier Ratzenfeiertag genannt, erschienen Gläubige von Waldhausen in der Kapelle. Überhaupt war die Kapelle ein Anziehungspunkt für Wallfahrten der Bewohner des Härtsfeldes.

Beim Bau der Eisenbahnlinie von Aalen nach Heidenheim im Jahr 1862 wurde der Engelstein von dem damaligen Maurermeister Wingert gesprengt. Die Anordnung dazu ging vom Schultheiß Wingert aus. Der Flurnamen rechts von der Halde hinauf heißt heute noch Engelstein.

Anmerkungen: Wir erkennen, dass man damals auch neidisch war, neidisch auf neue Wallfahrtsorte, die Geld brachten und damit den Nachbarn und der Obrigkeit ein Dorn im Auge waren. Zudem ein typisches Beispiel dafür, dass Übeltäter oft in den eigenen Reihen zu finden waren und nicht unter den üblichen Verdächtigen, denn merke. „Die schlimmsten Elche waren oft selber welche ????“ In einem Bericht von Didi Bantel lesen wir: Dennoch ist die Wiesenkapelle »unsterblich«: sie wird bis auf den heutigen Tag in der offiziellen Liste des Landesdenkmalamts, in der alle schutzwürdigen Objekte auf Oberkochener Gemarkung aufgeführt sind, als ein Gebäude geführt, das unter Denkmalschutz steht. (Das ist aber sehr seltsam – mehr fällt mir dazu wirklich nicht ein).

Wir schreiben das Jahr 1911 und die „Kocherzeitung“ berichtet am 25. April über einen frevelhaften Einbruch in der „Wiesenkirche“. Im Bericht 107 lesen wir dazu folgenden Text:

„25. April 1911: Einbruch in Wiesenkapelle — Spürhund eingesetzt

Dieser Vorfall, hat die Gemeinde wohl aus zwei Gründen sehr bewegt. Da die Kapelle in der Fasten- und Osterzeit häufig auch von auswärtigen Betern besucht wurde, dürfte »die Beute des Einbrechers nicht einmal gering ausgefallen« sein, obwohl Ostern 1911 schon am 16. April gewesen war. Außerdem wurden zur möglichen Aufklärung des Falles besondere kriminaltechnische Mittel eingesetzt. Doch zunächst lassen wir uns die Situation schildern:

Als der Mesner am Morgen des 25. April die Kapelle aufschloss, traf ihn beinahe der Schlag. Der gesamte Opferstock war herausgerissen und verschwunden! Rasch herbeigerufene Bürger fanden den Opferstock zwar in der Nähe des Bahndamms, jedoch fehlte die Opferbüchse samt Inhalt. Die Untersuchung des Tatorts ergab, dass der Dieb wohl am Tag zuvor den Fensterriegel zurückgeschoben hatte. So konnte er in der Nacht nach Herausbrechen einer Stange des Fenstergitters in die Kapelle eindringen und dort sein schändliches Werk tun. Da die Kapelle schon mehrmals zuvor das Ziel von Einbrechern mit offensichtlich guten Ortskenntnissen gewesen war, wollte man bei der Aufklärung des neuerlichen Einbruchs Nägel mit Köpfen machen und forderte deshalb aus Aalen einen Spürhund an. Darüber berichtet der Chronist in der Presse:

Telefonisch wurde »Sherlock« herbeigerufen. Da man schon so viel von demselben gehört und gelesen hatte, wollte ihn jedermann sehen. Infolgedessen sammelte sich mittags um zwei Uhr, wo er erwartet wurde, eine solche Menge Leute auf dem Bahnhof an, wie es sonst nur bei wichtigen Veranlassungen zu sein pflegte. Die Neugierde wurde aber diesmal noch nicht befriedigt, da »Sherlock« erst um 17.28 Uhr eintraf, wo er von der gleich großen Menge empfangen wurde. Nachdem er am Tatort Witterung genommen hatte, eilte er auf den Opferstock zu, wo er nochmals Witterung nahm, und dann den Stationsweg entlang bis zur Staatsstraße Oberkochen-Unterkochen eilte, wo er aber die Spur verlor und zurückgebracht werden musste. Zum zweiten Mal nahm er Witterung, machte denselben Weg bis an die Straße, folgte ihr eine Zeitlang, ging dann bald rechts in den Wald, wo er bald wieder die Spur verlor, so dass er, da die Zeit schon ziemlich vorangeschritten war, erfolglos abziehen musste. — Leider.“

Damit endete die vergebliche Suche nach dem Einbrecher und Dieb, der vielleicht sogar im Schutze der schaulustigen Menge das Spektakel des Spürhund-Einsatzes beobachtet hatte

Die Wiesen-Kapelle“ im „Schwörz“ umzingelt vom Sägewerk (Archiv Müller)

Das Bild zeigt die „Wiesenkapelle“, die 1819 anstelle einer kleineren Kapelle erbaut wurde und bis ins Jahr 1950 am alten Standort beheimatet war – schräg gegenüber dem Firmengelände des Treppenbauers und Zimmermanns Willibald Mannes jun. Das Sägewerk des Fabrikanten Albert Bäuerle brauchte immer mehr Platz und so musste für die „Wiesenkapelle“ eine Lösung gefunden werden und die hieß erst mal Abriss. Aber es musste ein Substitut her, ein Ersatzstandort für eine neue Kapelle, aber mit einem anderen Namen.

Auch wenn vereinzelt die Meinung besteht, dass die Geschichte der beiden Kapellen nicht hinreichend bekannt sei, ist das so nicht ganz richtig. In alten Schriften und Unterlagen ist damals darüber ausführlich berichtet worden. Und da jetzt ein Komplett-Bericht entsteht, will ich das gerne einfügen, denn es gehört dazu, um zu verstehen, warum es die eine im „Schwörz“ nicht mehr gibt und warum es die im „Weingarten“ gibt.

1950 kam es nach erfolgreichen Verhandlungen zwischen der Familie Bäuerle und dem Stiftungsrat zu folgender einvernehmlicher Lösung:

Der Fabrikant Otto Bäuerle sen. sagte zu, im „Weingarten“ eine neue Kapelle in gleichen Abmessungen und Ausstattungen nach den Plänen des Stiftungsrates der katholischen Kirche Oberkochen auf seine Kosten zu bauen. Ebenso sagte er zu, das notwendige Grundstück günstig zu erwerben, damit umgehend mit dem Bau begonnen werden konnte. Das Grundstück stellte Aloisius Balle zur Verfügung und so wurde aus der Kapelle im Tal eine auf dem Berg und so gilt Uhlands Gedicht ab 1950 auch für uns: Droben stehet die Kapelle…..“

1950 Die neue “Maria-Schutz- Kapelle“ im Weingarten steht — noch etwas arm an Atmosphäre (Archiv Müller)

Und bald erscheint der 3te und letzte Teil

Wilfried „Billie Wichai“ Müller vom Sonnenberg