Volkmarsbergstraße (Archiv Rathaus)

(03) Volkmarsbergstraße. Der Name sagt schon, wohin sie führt – auf unseren Hausberg. Aber seit wann gibt es sie und wie ist sie entstanden? Der Wunsch nach einem besseren Zugang zum Volkmarsberg war schon alt und wurde 1931–33 in Angriff genommen und umgesetzt. Zuvor hatte es auf den »Berg« nur den alten Viehtrieb gegeben, dessen Spuren heute noch vom Parkplatzende zuerst flach, dann steil ansteigend, verfolgt werden können. Der alte Viehtrieb erreicht die neue Straße zwischen Kesselkurve und Skihütte. Die Straße war in den frühen Dreißigerjahren (1931÷32÷33) in einem Akt der Selbsthilfe gegen die Arbeitslosigkeit aus der wirtschaftlichen Notsituation heraus, noch vor der Machtergreifung, mit großer Beteiligung Oberkochener Arbeitsloser unter örtlicher Bauleitung (es gab eine Gruppe mit 19 Erwachsenen und eine Gruppe mit 27 Jugendlichen) in 2 Sektionen bis zum Gipfel des Volkmarsberg gebaut worden.

Im Bericht 156 lesen wir dazu folgenden Text:

Zum Bau der Volkmarsbergstraße gab es genügend Steinmaterial an Ort und Stelle, da das Sträßchen bergseits oft durch den Fels gebrochen wurde. Die Jüngeren bauten den einen Abschnitt bis zum Waldrand. Ab dort wurden die Älteren als Notstandsarbeiter eingesetzt. Die Arbeiten waren in Tagwerke aufgeteilt und bezahlt in der Weise, dass das Bürgermeisteramt (Bürgermeister Frank) Eingaben an das Land machte, das die Tagwerke zu genehmigen hatte. Das Geld wurde erst nach Abschluss der Arbeiten ausbezahlt. Allerdings hatten die Oberkochener in Jakob Kirchdörfer (»Ochsen«) einen Mann, der die Geldgeschäfte hervorragend und großzügig für sie abwickelte: Kirchdörfer schoss ihnen den Lohn für die einzelnen Tagwerke jeweils vor; er erhielt es dann später vom Land zurück. Zum Bau der Straße wurde speziell ein Rollgleis errichtet, auf dem das gebrochene Material in einem Rollwagen (Lore) dorthin befördert wurde, wo es benötigt wurde, im Allgemeinen von oben nach unten. Die beladene Lore musste abwärts enorm gebremst und gesichert und dann mühsam wieder bergauf gezogen werden, ohne Maschineneinsatz.

(06) Wacholdersteige. Das ist ein alter Name für einen alten Weg, der früher hinauf zum Wald führte, vorbei an der Schleif‑, Öl- und Ziegel-Mühle. Auf diesem Areal steht heute die Firma Leitz GmbH & Co. KG. Von der alten Wacholdersteige ist aber nur noch ein kleiner Rest geblieben (zwischen Kreisel bei der Zimmerei Brunnhuber und dem Kreisel an der Carl-Zeiss-Straße). Der Rest wurde irgendwann im Laufe der Jahre in Leitzstraße umgewandelt.

Die Gattung Juniperus umfasst etwa 60 Arten, die über die gesamte Nordhalbkugel der Erde verbreitet sind. In Baden-Württemberg ist nur eine Art heimisch — der Gewöhnliche Wacholder (Juniperus communis). Dieser wächst in der Regel als aufrechter, meist vom Grunde an, verzweigter Strauch. Das wohlriechende Holz wird gern zum Räuchern verwendet, dient aber auch zur Herstellung von Pfeifenstielen und Spazierstöcken. Die Früchte (Wacholderbeeren) geben aufgrund ihrer ätherischen Öle Destillaten wie Gin ihren charakteristischen Geschmack.

Wacholderheiden wie auf unserem Volkmarsberg, in der Heidenheimer Brenzregion oder auf dem Härtsfeld müssen gehegt und gepflegt werden und ohne die Schafe würden die Heiden zuwachsen und bald würden an deren Stelle Buchen ausschlagen. Der Geruch der Wacholderheiden gehört mit zu meinen Kindheitserinnerungen.

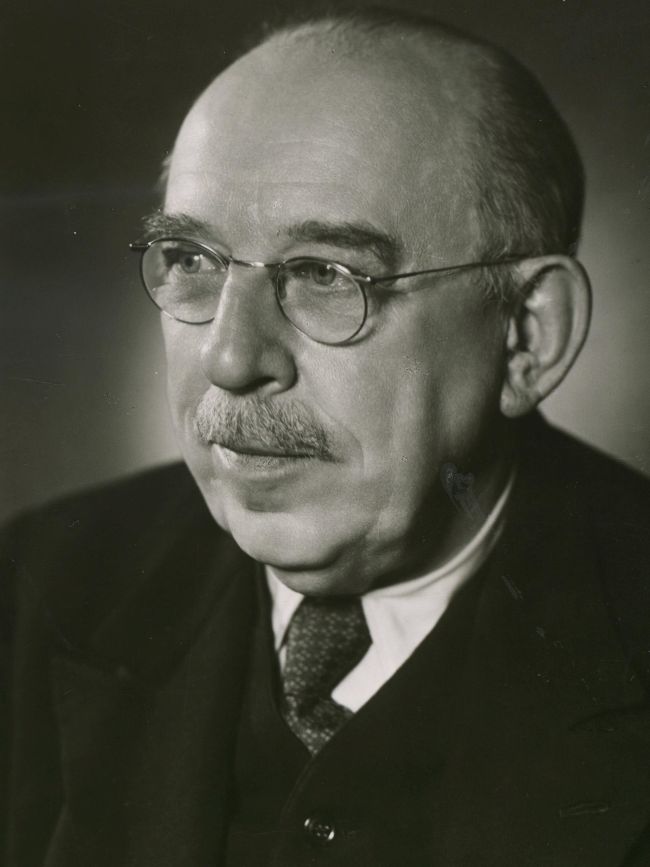

Prof. Dr. Walter Bauersfeld im Jahr 1954 anl. Seines 75ten Geburtstages (Archiv Rathaus)

(11) Walter-Bauersfeld-Straße. Walther Wilhelm Johannes Bauersfeld * 23. Januar 1879 in Berlin; † 28. Oktober 1959 in Heidenheim an der Brenz war ein deutscher Maschinenbauingenieur und Physiker. Er entwickelte das 1923 der Öffentlichkeit vorgestellte Planetarium und baute nach 1945 die Zeiss-Opton in Oberkochen / Westdeutschland auf. Circa 90 Patente gehen auf ihn zurück und geradezu bahnbrechend war er auf den Gebieten der Aerotopografie, der Astronomie, dem Bau freitragender Kuppeln und des Wassermaschinenbaus tätig. Diese Straße hieß nicht immer so. Anfangs war sie auch Bestandteil der „Jenaer Straße“. Am 1. April 1958 jährte sich zum 50ten Mal der Tag, an dem Prof. Dr.-Ing. E. h. Dr. rer. nat h.c. Dr. Ing. Walter Bauersfeld Mitglied der Geschäftsleitung der Zeiss-Werke in Jena wurde. Daher beschloss der Gemeinderat am 31. März 1958 die Straße aufzuteilen – in „Walter-Bauersfeld-Straße und Jenaer Straße“. Auch ein Asteroid mit rund 13 km Durchmesser, Nr. 1553, wurde nach ihm benannt: Bauersfelda.

(02) Weingartenstraße. Es handelt sich dabei um einen Flurnamen, der eindeutig darauf schließen lässt, dass dort schon einmal ein Versuch des Weinbaus stattgefunden haben muss. Die Zeiten waren wohl schon einmal wärmer – auch in unseren Breiten. Gespannt warten wir alle auf den ersten Oberkochner Wein – ob er es denn auch schafft, sich aus den „Sauren Weinen aus herben Lagen“ abzuheben?

Weingarten und Sonnenbergstraße im Bau 50er Jahre (Archiv Rathaus)

11) Wernher-von-Braun-Straße. Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun * 23. März 1912 in Wirsitz, Provinz Posen, Deutsches Reich; † 16. Juni 1977 in Alexandria, Virginia, Vereinigte Staaten war als deutscher und später US-amerikanischer Raketeningenieur ein Wegbereiter der Raketenwaffen und der Raumfahrt.

Er genoss aufgrund seiner Pionierleistungen zunächst als führender Konstrukteur der ersten leistungsstarken, funktionstüchtigen Flüssigkeitsrakete Aggregat 4 („V2“) und später wegen seiner leitenden Tätigkeit beim Bau von Trägerraketen für die NASA-Missionen hohes Ansehen.

Er war zwar auch Mitglied der NSDAP und der SS – aber das interessierte bei dem technischen KnowHow wirklich niemanden und die Amis konnten sich nach Nürnberg nicht mehr mit diesem Problem aufhalten.

Ein berühmtes Zitat von ihm lautet: „Bei der Eroberung des Weltraums sind zwei Probleme zu lösen: die Schwerkraft und der Papierkrieg. Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden.“

(10) Wilhelm-Grupp-Straße. Mehr ein Weg als eine Straße. Er beginnt als Fußweg vom steilen Teil der Mühlstraße in Richtung „Edeka“. Dort macht er einen Knick und wird zur Zufahrtstraße der Fa. „3E“.

Er war einer der alten Unternehmer unserer Gemeinde. Wilhelm Grupp wurde am 12. März 1863 als Sohn des Schmieds und Werkzeugmachers Christian Grupp in Oberkochen geboren. Da in Oberkochen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Gewerbe der Werkzeugschmiede schnell aufgeblüht war, erlernte Wilhelm Grupp das Bohrermacherhandwerk. Von der Werkstatt in der Katzenbachstraße bis hin zum Industrieunternehmen in der Heidenheimer Straße – und heute? Firma und Ruhm vergangen. In den übrig geblieben Gebäuden finden wir heute verschiedenste Unternehmen im Süden von Oberkochen u.a. Böhlerit, Orthopedie Walter PedCad, Maler Sievers etc. Zur Erinnerung an seine Verdienste wurde ihm diese Straße gewidmet.

(06) Wiesenweg. Wie die Gartenstraße auch, soll wohl hier zum Ausdruck kommen, dass in dieser Gegend früher nichts als Wiese war. Nur sieht eine heutige Wiese völlig anders aus als zu meiner Kindheit. Von den Oberkochner Wiesen konnten seinerzeit für den Blumenschmuck der Fronleichnams-Altäre nahezu alle notwendigen Blütenblätter in allen erdenklichen Farben gezupft werden. Und daher kann ich sagen, dass unsere heutige Natur menschen-gemacht und maschinen-gerecht ist. Besserung ist zwar in Sicht — aber derzeit nur partiell hie und da.

Wir unterscheiden Blumenwiesen, Mager- und Fettwiesen, Trocken- und Feuchtwiesen sowie Salzwiesen. Sonderformen sind Streu- und Streuobstwiesen sowie Laubwiesen.

Was allerdings in der heutigen Zeit niemand mehr braucht, sind Steinwiesen/-gärten und englischer Rasen. Jeder Hauseigentümer sollte sich Gedanken machen, was er damit anrichtet, und die Rathäuser sollten sich eine Sondersteuer für die überlegen, die es trotzdem für angeraten halten. (Ist meine ganz persönliche Meinung). Auch die EU muss hier einfach mehr machen, denn eine Welt mit immer weniger Insekten, bedeutet eine Gefahr für uns alle. Wer sich nicht mehr vorstellen kann, was für ein überwältigender Lebensraum eine Wiese sein kann, dem sei der Kinofilm „Die Wiese“ (auch als DVD erhältlich) ans Herz gelegt. Hier befand sich auch der alte Kindergarten, der von den katholischen Schwestern geleitet wurde. Dazu gibt es einen wunderbaren Bericht mit der Nr. 635.

Die Häuser im Zeppelinweg werden gebaut (Archiv Rathaus)

(09) Zeppelinweg. Auch dieser Straßenname in Oberkochen ist für mich ein Geheimnis, dessen Begründung sich irgendwo im Dunst der 50er Jahre verliert. Wollte man damit zum Ausdruck bringen, dass man damals in Oberkochen höher nicht wohnen konnte, oder was veranlasste den Gemeinderat damals diesen außergewöhnlichen Namen zu wählen?

Zeppeline waren Starrluftschiffe aus deutscher Produktion, die nach ihrem Erfinder Ferdinand Graf von Zeppelin benannt wurden. Sie wurden von 1900 bis 1940 sowohl zur Personenbeförderung als auch militärisch eingesetzt. Verglichen mit anderen Luftschiff-Typen war ihr Erfolg so groß, dass der Begriff Zeppelin heute häufig synonym – als Gattungsname – zu ‚Starrluftschiff‘ gebraucht oder auch auf alle Arten von Luftschiffen angewandt wird.

Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin * 8. Juli 1838 in Konstanz; † 8. März 1917 in Berlin war ein deutscher württembergischer Graf, General der Kavallerie und der Entwickler und Begründer des Starrluftschiffbaus. Den Durchbruch des Baus von Starrluftschiffen und die Gründung der noch existierenden Luftschiffbau Zeppelin GmbH und der Zeppelin-Stiftung bewirkte die „Zeppelinspende des deutschen Volkes“ von 1908. Die von ihm entwickelten Zeppeline kamen von 1909 bis 1914 in der zivilen Luftfahrt zum Einsatz (DELAG), dann verstärkt im Ersten Weltkrieg. Eine zweite Blüte erlebten sie nach von Zeppelins Tod in den 1920er und 1930er Jahren.

Der Zeppelin LZ 129 „Hindenburg“ (Kennzeichen D‑LZ129), benannt nach dem deutschen Reichs- Präsidenten Paul von Hindenburg, war neben seinem Schwesterluftschiff LZ 130 eines der beiden größten jemals gebauten Luftfahrzeuge. Seine Jungfernfahrt war im März 1936. Am 6. Mai 1937 wurde er bei der Landung in Lakehurst (New Jersey, USA) zerstört, als sich die Wasserstofffüllung entzündete. 35 der 97 Menschen an Bord sowie ein Mitglied der Bodenmannschaft kamen ums Leben. Danach wollte niemand mehr mit dem Luftschiff fahren.

Seit Herbst 1988 gab es in Friedrichshafen Überlegungen zur Wiedergeburt des Mythos Zeppelin. Nach Machbarkeitsstudie, Forschung und Entwicklung stieg der Zeppelin NT schließlich am 18. September 1997 zu seinem Jungfernflug vom Ankermast vor der Messehalle 10 in Friedrichshafen in die Lüfte. Mit der Musterzulassung des Zeppelin NT durch das Luftfahrtbundesamt im April 2001 und der Zulassung der Deutschen Zeppelin-Reederei im August 2001 wird der kommerzielle Flugbetrieb in Friedrichshafen aufgenommen. Bis heute ist der Zeppelin hier präsent und erlebbar – auf dem Gelände des Bodensee Airports, weithin sichtbar durch eine der größten Hallen Süddeutschlands, dem Zeppelin Hangar. Auch das 1996 eröffnete Museum in Friedrichshafen ist ein Erlebnis.

Rathausgasse. Jetzt kommen wir — da kann ich gar nicht anders – es drängt mich förmlich – zu dieser Gasse, zumal ich sie nahezu täglich benutze. Dieser ehemalige „Durchschlupf“ von der Feigengasse zur „Grube“ und zur „Bank“ ist nicht einmal im offiziellen Straßenregister vorhanden, aber sie sorgte für Aussehen. Das Straßenprojekt, das bei Anwohnern für Unmut sorgte, von der Verwaltung durchgesetzt wurde und heute im Grunde ein Beispiel dafür ist, wie man es nicht machen sollte. Wenn wir das Ergebnis heute anschauen, den Anwohnern zuhören, die Erklärung des Rathauses liest……. Im Grunde ein Fall für Christian Ehring und seine Sendung „Extra 3“.

erinnert sehr stark an die „Bürger aus Schilda“ und ist ein Fall für Christian Ehring (Archiv Müller)

Die Schönherr’schen Osterhasen demonstrierten gegen den Ausbau der Rathausgasse (Archiv Müller)

Das waren die offiziellen Straßen. Jetzt müssen wir aber noch ein paar „Spezialitäten“ anschauen.

Das sind z.B. die Begriffe „Straße“ und „Gasse“. Früher benutzte man die „Gasse“ für die Wege innerhalb eines Ortes (wie bei uns die „Langgass‘“ und die „Kirchgass‘“ und die Straße war im Grunde die Verbindung zwischen den Orten z.B. nach Oberkochen, Unterkochen und Essingen. Heutzutage versteht man unter „Gassen“ nur noch die kleineren und engeren Wege zwischen den Häusern, während die längeren und breiteren Wege „Straßen“ heißen. Dieser Denke hat sich Oberkochen während der Neustrukturierung nach dem II. Weltkrieg angeschlossen. Allerdings scheint da dreimal etwas schief gelaufen zu sein:

a) Die Schulstraße ist eine Sackgasse

b) Das Schreinergässle ist eine befahrene Autostraße mit Gefahrenpotential.

c) Und die Jahnstraße ist ein Fuß- und Radweg

Kommen wir nun zu unseren „Wanderwegen“ rund um Oberkochen. Zuerst gibt es da mal den Karstquellenweg. Er offenbart dem Wanderer mit 15 Stationen die wichtigsten Wasseraufbrüche des oberen Brenz- und Kochertals diesseits und jenseits der europäischen Wasserscheide. Der Weg ist ausgeschildert und kann in drei Ringstrecken begangen werden. Mit Tafeln und Übersichtskarten an den Einstiegs-Parkplätzen zum Weg und zu den einzelnen Karstquellen. Er will den interessierten Heimatfreund zur Beobachtung der geologischen und geschichtlichen Besonderheiten eines der schönsten Teile der Ostalb anregen. Der Weg entstand auf Initiative der Stadt Oberkochen und der Gemeinde Königsbronn, um einen Lehrpfad zur Trinkwassergewinnung und ‑versorgung der Ostalb einzurichten und die verschiedenen Quellen auf ihren Gemarkungen touristisch zu erschließen. Die Ausführung der Wegplanung übernahmen das Staatliche Forstamt Oberkochen sowie der Schwäbische Albverein. Am 27. April 1989 wurde der Lehrpfad, der überwiegend mit Fördermitteln des Landes Baden-Württemberg errichtet wurde, der Öffentlichkeit übergeben. Er steht unter der Obhut des Schwäbischen Albvereins.

Dann hätten wir da noch die Rundwanderwege 1 bis 5.

Der Weg Nr. 1 ist 3,4 km lang und verläuft vom Parkplatz Volkmarsbergstraße über die Skihütte, das Naturschutzgebiet, den Turm und über die Bergstraße zurück.

Der Weg Nr. 2 ist 7,0 km lang und verläuft wie folgt: Vom Parkplatz Volkmarsbergstraße zum Schützenhaus, weiter über das Wolfertstal und die Kanzel, über das Naturschutzgebiet zum Turm und über die Bergstraße zurück. Das ist unsere traditionelle Strecke zum Abschluss unseres Schulzeit-Treffens am Sonntagvormittag.

Der Weg Nr. 3 ist 9,5 km lang und hat den folgenden Streckenverlauf: Vom Parkplatz Volkmarsbergstraße zum Kocherursprung, weiter über das Tiefental zur Hubertusquelle, dann geht’s über das Bilzhaus und die Bilzhütte zum Berghäule und hinauf zum Turm. Zurück wie gehabt über die Bergstraße.

Der Weg Nr. 4 ist 9,2 km lang. Er verläuft vom Parkplatz Kocherursprung zum Kocherursprung, hinauf auf die Fuchskohlplatte, dann zur Mutterbuche (was davon halt noch übrig ist) und zum Turm. Zurück über die Bergstraße und den Parkplatz Volkmarsbergstraße zum Ausgangspunkt.

Der Weg Nr. 5 ist 5,8 km lang. Er beginnt am Parkplatz Römerkeller und geht über den Oberen Rodstein auf dem Zick-Zack-Weg zum unteren Rodstein und gelangt an die Josefs-Kapelle. Dann folgt man dem Weg über die Rodhalde zum Ausgangspunkt am Römerkeller.

Verbleibt noch eine Oberkochner Spezialität – die beiden Zick-Zack-Wege.

Der eine geht wie im Rundwanderweg 5 beschrieben von der Josefskapelle hinauf den Rodstein, von dem aus man mit einem wunderbaren Ausblick belohnt wird. Das ist der schnellste Weg auf den Rodstein.

Der andere ist ein rascher Weg auf den Volkmarsberg. Den Turmweg hinauf über die Treppenanlage in der Sonnenberg- und Weingartenstraße, dann beginnt dieser Weg und führt direkt zur Albvereinshütte und dem Turm auf unserem Hausberg.

Jetzt gibt’s aber doch noch eine Ergänzung. Wir bekamen im Jahr 2022 einen Planetenweg.

Die Stadt Oberkochen startete das Projekt Lehrpfad „Planetenweg“. Hintergrund ist ein Antrag der SPD-Fraktion im Rahmen der Haushaltsplanberatungen fürs Haushaltsjahr 2022 zur Förderung und Steigerung der Attraktivität von Freizeit und Tourismus in Oberkochen. Die schon bestehenden Maßnahmen am Arboretum im Wohngebiet Heide, beim Römerkeller und den zahlreichen Wanderungen sollten durch einen Planetenweg ergänzt werden. Der Lehrpfad wird an insgesamt zwölf Stationen ein verkleinertes Modell des Sonnensystems zeigen. Er ist sechs Kilometer lang und führt von der Gutenbach-Anlage durchs Spitztal und Wolfertstal bis zum Aussichtsturm auf den Volkmarsberg. Der Planetenweg ist auch für Familien geeignet und kann in rund eineinhalb Stunden bewältigt werden. Am Rande des Weges sind Schautafeln, Bilder und Modelle von Planeten und der Sonne geplant. So kann man auch sehen, wie weit die Planeten im Sonnensystem voneinander entfernt und wie groß sie sind. Die Kosten waren mit rund 80 000 Euro eingeplant.

Jetzt gibt’s noch einen Nachschlag mit ein paar Besonderheiten.

Da haben wir zuerst den „Ho Chi Minh Pfad“. Das war ein während des Indochinakriegs und des Vietnamkriegs genutztes logistisches Netz aus Straßen und anderen Verkehrswegen, das von Nordvietnam über Laos und Kambodscha nach Südvietnam führte. Und so etwas gab es auch in Oberkochen? Aber ja doch! ????

Ende der 60er / Anfang der 70er wurde teilweise in den Firmen während der Arbeitszeit zu viel Bier getrunken. Da noch nicht im „µm- und Nano-Bereich“ gearbeitet wurde, schienen einige zu glauben, dass bei der Qualitätsarbeit das Grundnahrungsmittel nicht schaden könne. Geschäftsleitung und Betriebsrat in meiner alten Lehrfirma sahen das damals aber anders. Also wurde entschieden, dass Bier kurzerhand nicht mehr in der Kantine verkauft werden durfte. Der Mensch ist in allen Kulturen erfinderisch, besonders wenn eine Notlage auftritt. Und so besannen sich die Betroffenen, dass doch oberhalb der Fa. Zeiss eine große Baustelle existierte, die zur Versorgung der Bauarbeiter beitrug. Und so wurden wir Lehrlinge in geheimer Mission auf diesen Pfad geschickt, um den Durstigen den notwendigen „Hopfen-Stoff“ zu besorgen. Oberstes Gebot: „Lass‘ Dich ja nicht erwischen!“ Und so bekam dieser Versorgungsweg seinen Namen.

Dann hatten wir noch einen kurzen Verbindungsweg zwischen dem alten Gold-Haus und dem Brunnhuber’schen Haus in Richtung Bahnhof. Die korrekte kurze schwäbische Ansage von Anton Holz lautete: „Wick na, Schramm nom, glei Boahof dom“.

Des Weiteren hatte wir noch einen Verbindungsweg vom Zeiss in die Volkmarsbergstraße. Der Weg begann zwischen dem Haus Ackermann (Nr. 9) dem Haus Zöller (Nr. 11) und führte direkt auf das Firmengelände. Damit sparte sich die Belegschaft aus dem Bereich Brunnenhalde einen langen Weg über die Dreißentalstraße. Sehen kann man den Weg heute noch, wenn man genau hinschaut.

Und abschließend gibt es noch die Trampelpfade. Diese stellen in der Regel eine Wegoptimierung dar, die dem Stadtplaner offensichtlich nicht einfiel, die dem Bürger aber ein Bedürfnis sind und daher oft rasend schnell umgesetzt werden. Die Stadt mag etwas Neues planen, aber der Bürger läuft nicht immer, wie die Verwaltung es plant. Wenn er ein paar Sekunden einsparen kann, fängt er an, sich durch ständiges Begehen einer Grünfläche oder Blumenanlage einen Weg zu schaffen. Nicht selten geschieht es, dass dann später der städtische Gärtner diese Variante offiziell integriert.

So, das war nun ein langer umfangreicher Ausflug in unsere Straßenwelt – mal etwas anderes.

Wilfried „Billie Wichai“ Müller vom Sonnenberg