Im Anschluß an die 4 Folgen zum »Untergang« möchten wir heute einen Beitrag von Herrn Christoph Schurr veröffentlichen, der in Oberkochen u. a. durch sein 1986 erschienenes Buch »Vom Nutzungsrecht zum Waldbesitz — aus der Geschichte der Realgenossenschaft Oberkochen« bekannt geworden ist. Im Rahmen neuerer Forschung stieß Herr Schurr auf ein bemerkenswertes Phänomen, nämlich eine Oberkochener »Weidsäule«, die mitten auf Königsbronner Markung steht. Den Hintergrund dieses ungewöhnlichen Sachverhalts hat Herr Schurr in diesem Beitrag für den Heimatverein untersucht und beschrieben. Der Beitrag ist durch die Freilegungen beim Bilzhaus zusätzlich von großem Interesse, wo er auf das Weidrecht der Oberkochener Gemeindeherde in herrschaftlichen Waldungen, u. a. in der Bilz, eingeht.

Dietrich Bantel

Alte Oberkochener Rechte auf Markung Königsbronn

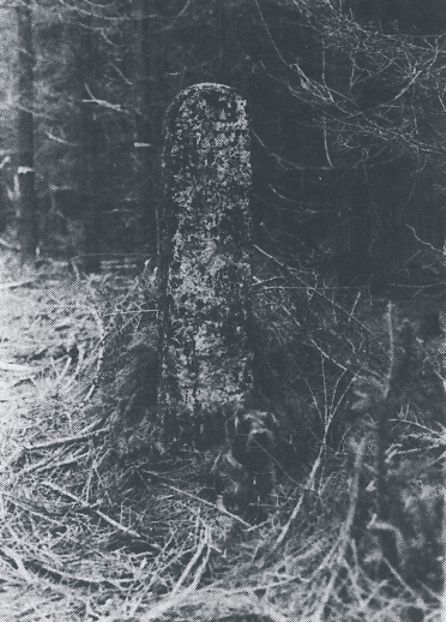

Einer der größten Grenzsteine in der Umgebung Oberkochens steht in der Staatswaldabteilung Matthesle oberhalb des Langteichs.

Obwohl auf der einen Seite mit KB (für Königsbronn), auf der anderen mit OK (für Oberkochen) beschriftet, handelt es sich nicht um die Markungsgrenze zwischen den beiden Orten. Diese verläuft bekanntlich entlang der Riesensteige, dem Langteichsträßle und der Spitzigfelsauffahrt. Der Stein markiert auch keine alte Waldbesitzgrenze, sondern es handelt sich um eine relativ junge, erst 1825 gesetzte »Weidsäule«.

Die Oberkochener Gemeindeherde, die noch in der ersten Hälfte des 19. Jhdts. mehrere hundert Rinder und Pferde umfaßte, durfte v. a. in den Realgemeindewaldungen geweidet werden. Weiderechte bestanden aber auch in den herrschaftlichen Waldungen, so z. B. in der Bilz. Ein zweiter großer Weidebezirk lag auf der Härtsfeldseite. Er umfaßte den ursprünglich württembergischen Kammerwald Büchle, den gleichnamigen Königsbronner Klosterwalddistrikt, den ellwangischen Riesenhau und auch den Unterkochener Pfarrwald Frauenhau, der erst später durch Kauf an den Staat gelangte.

Nun mußten sich die Oberkochener diesen Weidebezirk aber mit Königsbronn und seinen Filialgemeinden Itzelberg und Ochsenberg teilen. Jede Gemeinde wachte mit Argusaugen darüber, daß die andere ja nicht mehr Nutzen aus der Gemeinschaftsweide zog als sie selbst. Dabei kam es selbstverständlich immer wieder zu Streit, der auch die Obrigkeit des öfteren beschäftigte.

Schon 1731 verglich man sich in einem Vertrag über die Weiderechte, das Aalener Protokoll griff 1749 dieses Thema erneut auf. 1808 gewährte eine Weidsäulensatzung des Oberforstamts Aalen fälschlich den Oberkochenern das alleinige Weiderecht, was verständlicherweise Königsbronner Proteste hervorrief.

Schließlich einigte man sich 1825 auf die Teilung, »um aber ein für allemalen allen aus diesem gemeinsamen Weydplatz entstandenen und fernerhin entstehen könnenden Irrungen vorzubeugen … Jedem der beyden interessierten Theile (soll) sein eigener Antheil (davon zugeschieden werden … so daß vom Markstein 45 im Riesenteich (an der Markungsgrenze) … gegen das Lange Teich hin bis zum Spizigen Felsen und der dort stehenden alten Weydsäule von 1749 eine gerade Linie gezogen werden und der Plaz zur linken Hand die eigene Weyde von Oberkochen und der zur rechten Hand die eigene Weyde von Königsbronn, Izelberg und Ochsenberg ausmachen solle.«

Im Vertragstext folgen genaue Beschreibungen der bei einem gemeinsamen Grenzuntergang neu gesetzten Steine und Säulen, die, damit die Hirten sie auch von weitem sehen konnten, recht groß sein mußten. Wie auf den Fotos zu sehen, sind die Säulen auf der Westseite mit OK — W(eide), auf der Ostseite mit KB — W und der Jahreszahl beschriftet.

Unterschrieben ist der Vertrag von 1825 von einer großen Zahl von Amtspersonen: Neben den beiden Oberamtsmännern von Aalen und Heidenheim unterzeichneten die Revierförster von Oberkochen und Aufhausen, die Ortsvorsteher und zahlreiche Abgesandte der Gemeinderäte. Für Oberkochen waren es Schultheiß Scheerer, Gemeindepfleger Linder und die Gemeinderäte Johann Georg Burr und Johannes Roschmann.

Die Zeit ging allerdings rasch über den für die beiden Gemeinden 1825 sicher sehr wichtigen Vertrag hinweg. 1863 wurde die Waldweide in Oberkochen vollends aufgegeben. Durch die aufkommende Stallfütterung hatte sie binnen vierzig Jahren ihre Bedeutung völlig eingebüßt. Geblieben sind allerdings die Weidsäulen und ‑steine und so kommt es, daß mitten auf Königsbronner Markung ein Grenzstein mit dem Oberkochener »OK« steht.

(Christoph Schurr, 6/89)

Besuch von höchster Instanz beim Bilz-Hannes

Am Montag, 31.7.89, stattete Frau Dr. Susanne Arnold, die für den Bilz-Hannes zuständige Instanz des Landesdenkmalamtes Stuttgart, dem Bilzhaus einen Besuch ab. Nach dem König, der, von Stuttgart kommend, das Bilzhaus im Winter 1810/11 besuchte — das war die berühmte Geschichte mit dem umgeworfenen Qualmofen — (Heimatbuch Seite 437/38) — war dies beim Bilzhaus mit Sicherheit der rangmäßig zweithöchste gezielte Besuch aus Stuttgart. Wie berichtet, wurde das Haus in einer gemeinschaftlichen Aktion des Heimatvereins und des Staatlichen Forstamts im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Oberkochen von Oberkochener Jugendlichen teilweise freigelegt, und zwar mit Zustimmung des Landesdenkmalamtes. Frau Dr. Arnold stellte zunächst fest, daß die »Ausgräber« sich an die seitens des LDA gestellten Rahmenbedingungen für diese Aktion gehalten haben und billigte den anwesenden Vertretern von Stadt (Stadtbaumeister Biehmelt), Staatlichem Forstamt (Herr Gammerdinger für Herrn Schurr und Herrn Schneider) und des Heimatvereins (die Herren Gold/Bär und Bantel) zu, die begonnene Arbeit weiterzuführen mit der Maßgabe, daß in den Wällen eventuell vorhandene Mauerreste entlang dem teilweise freigelegten Fußboden gesucht werden dürfen, soweit nicht außerhalb des Gebäudes gegraben wird. Für dieses Entgegenkommen des LDA sind wir sehr dankbar. Wir hoffen, daß wir dem Bilzhaus in absehbarer Zeit noch näher auf den Leib gerückt sein werden. Frau Dr. Arnold bestätigte, daß die größeren keramischen Bruchstücke, die von uns im ersten Arbeitseinsatz geborgen wurden, tatsachlich von einem Kachelofen stammen. Darüberhinaus bestätigte sie, daß einige der gefundenen keramischen Gefäßscherben spätmittelalterlich sind, was zumindest soviel bedeutet, daß im Bilzhaus, das wohl um 1690 errichtet wurde, ältere Gefäße verwendet worden sind. Im übrigen dürfen wir an dieser Stelle Presseberichte dementieren, denen zufolge draußen in der Bilz »20 — 25 Häuser« gestanden haben. Laut den Ermittlungen, die Kuno Gold angestellt hat, haben zwischen 1700 und 1730 bis zu 8 Familien gleichzeitig in der Bilz gewohnt. Es kann sich demzufolge um 20 bis 25 Personen, nicht aber um diese Zahl von Häusern gehandelt haben.

Dietrich Bantel