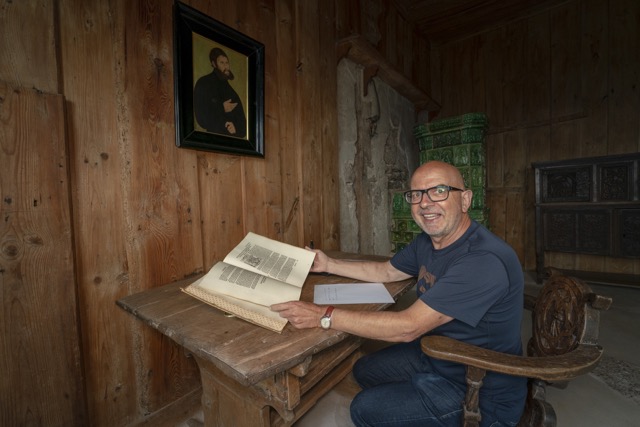

Eisenach-Wartburg- Dr. Grit Jacobs, Wartburg Stiftung, Wissenschaftliche Leitung. Luther, Bibelübersetzung, 500-Jahr-Jubiläum 2022. Autor Peter Meroth in der Lutherstube. (Archiv Meroth)

Zur Einführung. Hier mag sich die Leserschaft fragen. Was soll die Überschrift? Aber so ist es tatsächlich. Unser Peter Meroth vom Dreißental, gestählt durch seinen beruflichen Werdegang, der ihn durch viele wichtige und große Redaktionen in der deutschen Presselandschaft geführt hat, hat es tatsächlich geschafft, auf dem Stuhl Martin Luthers, und damit vor dem Schreibtisch auf der Wartburg, mit höchster Genehmigung unter Einhaltung größtmöglicher Sicherheitsmaßnahmen, sitzen zu dürfen. Und nicht nur sitzen, nein, wie der große Luther durfte er da auch schreiben. Und das als gelernter Katholik und praktizierender Atheist. Des hätts friar et gäbba ????. Zum Jubiläum der Bibelübersetzung wurden auch eine Dichterin und zwei Dichter auf die Burg eingeladen, preisgekrönte Autoren, die jeweils einen Monat lang auf des Reformators Spuren wandeln, meditieren und schreiben sollten. Sie saßen im Raum neben dem Lutherzimmer.

Wartburg (Archiv W. Müller)

Der Unterschied: 1521 begann Martin Luther auf der Wartburg mit seiner Bibelübersetzung. Er übersetzte das Neue Testament ins Deutsche. Dafür brauchte er nur elf Wochen. 1522 erschien die Erstausgabe zur Leipziger Buchmesse. Peter saß dort wohl nur ein paar Stunden, um einen Zeitungsartikel für das „Thüringen-Magazin“ anlässlich des 500ten Jubiläums der Bibel-Übersetzung.

Dann schauen wir uns mal an, welche Eingebungen Peter an diesem historischen Ort hatte.

Luther im Lockdown

„Der Reformator” hat sich mit den mächtigsten Männern seiner Zeit angelegt. Er sitzt auf der Wartburg fest. Geschwächt und verzweifelt. Mit Tinte und Papier bekämpft er seine Dämonen. Schafft 1522 einen neuen Bestseller des Glaubens. Und legt nebenbei den Grundstein für unser heutiges Deutsch.

Wartburg Luther’s Arbeitszimmer (Archiv W. Müller)

Das ist es also: Das Home Office des Reformators auf der Wartburg. Kachelofen, Stuhl, Schreibtisch. Darunter der Walwirbel, ein schwerer Klotz aus dem Skelett eines Meeressäugers, der wohl im 14. Jahrhundert an der Ostseeküste gestrandet ist. Der Riesenknochen ist das älteste Stück im Raum. Den Ofen gab es zu Luthers Zeiten nicht, nur einen offenen Kamin. Der Stuhl knarzt mit fränkischem Akzent, er stammt aus einer Nürnberger Werkstatt. Der gewichtige Schreibtisch mag alt sein, aber sicher nicht das Original.

Die Bibelübersetzung hat der rebellische Mönch vielleicht an einem Stehpult verfasst. Wie eine Fortsetzung seines berühmten Satzes auf dem Reichstag in Worms. „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“ Gerade hatte er dort Kaiser und Papst die Stirn geboten, den höchsten Autoritäten des Abendlandes. Und nun war er auf der Wartburg gelandet. Zu seinem eigenen Schutz von Friedrich dem Weisen entführt und in Haft genommen. „Luther war aus allem gerissen, was ihn zuvor umgab“, sagt Grit Jacobs, die wissenschaftliche Leiterin der Sammlung und Ausstellungen auf der Wartburg. Er befand sich in politischer Quarantäne, als Junker Jörg versteckt vor der Welt, isoliert von seiner Gemeinde. Luther im Lockdown. Was würde er heute in seiner Kammer machen?

Das Kopfkino schwenkt weg von den Möbeln und den Butzenscheiben des Fensters, es sind im Grunde austauschbare Kulissen, und zoomt auf den Menschen, hakt ein beim Schicksal des verschleppten Reformators. Er ist noch am Leben, aber was kann er tun? Er hat große Ideen, aber kein Publikum. Zu den psychischen Qualen kommen körperliche. In einem Brief jener Tage, geschrieben auf Latein, sticht ein einziger Satz auf Deutsch heraus: „Mein Arsch ist böse geworden“. Er war in akuter Lebensgefahr, sagt Grit Jacobs.

Von Mai 1521 bis März 1522 sitzt er auf der Wartburg fest, es sind zehn Monate „zwischen Depression und Arbeitswut“. Ein Tiefpunkt in seinem Leben. Doch er macht daraus einen Höhepunkt der Kirchen- und Kulturgeschichte. Die Zeit war reif für eine Erneuerung des Glaubens. Die Kritik am Papsttum mit seiner Prunksucht und Verlogenheit hatte schon 100 Jahre zuvor auf dem Basler Konzil zu einem Aufstand der Gerechten geführt. Mitbestimmung der Laien, lautete die Parole. Schluss mit der Entmündigung der Gläubigen, die brav nachbeten sollten, was ihnen auf Latein vorgebrabbelt wurde. Auch eine deutschsprachige Bibel gab es bereits. Aber der Reformator aus Wittenberg ging weiter, standhaft und stur. Und nutzte die moderne Technik. Sein Internet anno 1522 war der Buchdruck. Und die Bilderflut aus dem Hause Cranach wurde das Instagram seiner Theologie. Luther, der Bibel-Blogger. Sein Credo war Klarheit und Verständlichkeit. Er griff nicht auf die damals gängige lateinische Fassung des Neuen Testaments zurück, obwohl er Latein fließend sprach, sondern plagte sich an griechischen Ur-Texten ab. Er wollte schwer verständliche Passagen nicht einfach Wort für Wort wiedergeben, sondern die Botschaft herausarbeiten, sagt Grit Jacobs.

„Luther übersetzt“ – der Titel der Ausstellung auf der Wartburg zum 500-Jahr-Jubiläum seines Neuen Testaments – sei bewusst gewählt, um diese Intention deutlich zu machen. In einem „Sendbrief zum Dolmetschen“, der neben vielen anderen Original-Dokumenten in der Werkschau zu sehen ist, fordert Luther vom Übersetzer charakterliche Qualitäten, allen voran aufrechten Glauben, aber auch gutes Sprachgefühl. Geht auf die Straße und schaut den Leuten aufs Maul, so Jacobs, das sei sein Rat gewesen. Eine Bibel in der Sprache des Volkes war für die Gläubigen der Schlüssel zu einer Welt, die ihnen bis dahin verborgen war. Er eröffnete den Menschen neue Horizonte. Und legte, ganz nebenbei das Fundament einer deutschen Schriftsprache. In den Anfängen freilich bedurfte es noch regionaler Glossare, um etwa den Schweizern zu erklären, was eine „Anfurt“ ist. Nämlich eine Landesstelle, ein Hafen. Sie habe sich gefreut, sagt Grit Jacobs, die Luther-Expertin der Wartburg, als der alte Begriff mit Tolkiens Fantasy-Roman „Der Herr der Ringe“ wieder populär wurde.“ Du sollst Dein Licht nicht unter einen Scheffel stellen“, lautet eine Redewendung, die auf Luthers Übersetzung aus der Bergpredigt zurückgeht. Doch wer weiß noch, was ein Scheffel ist? Bei einer Bibel-Revision 1975 wurde das Hohlmaß für Getreide von immerhin 8,7 Liter Volumen mit „Eimer“ übersetzt. Ein Sturm der Entrüstung war die Folge. Sprachpapst Walter Jens wütete, das sei ein „Mord an der Bibel“, erzählt Jacobs. Eimer wäre zweifellos verständlicher, doch Scheffel klingt vertrauter, authentischer – und bezieht der christliche Glaube nicht einen Großteil seiner Legitimation und seines Wahrheitsversprechens aus der Jahrhunderte währenden Überlieferung? Natürlich flog der Eimer bei der nächsten Revision 1984 wieder raus. Der Scheffel hielt sich, auch bei der Überarbeitung von 2017. Allerdings lautet das komplette Zitat (Matthäus 5,15): „Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind.“

Wofür aber würde sich Luther heute entscheiden? Hätte er, der große Erneuerer das Licht in seinem Text inzwischen elektrifiziert? Hätte er, der die katholische Heiligenverehrung als Götzendienst verdächtigte, der den altväterlichen Gottbegriff hinterfragte, im Lichte der Evolution eine neue Dimension des Glaubens entwickelt? Oder dieses Licht unter den Scheffel gestellt? Würde er Hitzewellen und Waldbrände als Fegefeuer für Klimasünder brandmarken und Hochwasser-Katastrophen als Sintflut? Oder würde er, wie es in der Legende heißt, einfach das Tintenfass an die Wand werfen, um alle Teufel zu verjagen?

Auf dem Schreibtisch, der nicht der seine war, in der Lutherstube auf der Wartburg liegt ein Faksimile des „September-Testaments“, benannt nach dem Monat, in dem es 1522 gedruckt wurde. Ein Reprint soll dieses Jahr in kleiner Auflage erscheinen. Geöffnet ist das gewichtige Buch bei der Überschrift „Das zwenzigst Kapitel“: „An der sabbather eynem kompt Maria Magdalena frue/ da es noch finster war/ zu de grabe/ vnd sihet dz (dass) d’steyn vom grabe hyn weg war…“ Das Grab ist leer. Ist Jesus auferstanden? Für Christen gibt es daran keinen Zweifel. Aber dass Maria Magdalena das Wunder entdeckt haben soll, das können viele nicht fassen. Ausgerechnet „die Sünderin“! War sie etwa seine Geliebte? Darüber wird seit Jahrhunderten spekuliert.

Luthers großes Vermächtnis wird in der Ausstellung ein halbes Jahrtausend nach der Bibel-Übersetzung auf der Wartburg gefeiert, mit einer reichen Vielzahl an Zeugnissen und Beispielen seines Schaffens. Auch ein Scheffel ist dabei. Aus Holz, mit Eisenbeschlägen. Welches Licht da versteckt sein könnte, muss jede und jeder selbst herausfinden.“

In diesem Sinne – fahren Sie doch einfach wieder mal auf die Wartburg oder wie ich seinerzeit im Jahr 2012 als Geburtstagsgeschenk meiner „Haasen-Freunde“ zu meinem 60ten.

Wilfried „Billie Wichai“ vom Sonnenberg und Peter vom Dreißadal