Der Hermann Metz erinnert sich gerne an seine Jahre im Dreißental, auch wenn er schon in jungen Jahren seine Heimat verlassen hat.

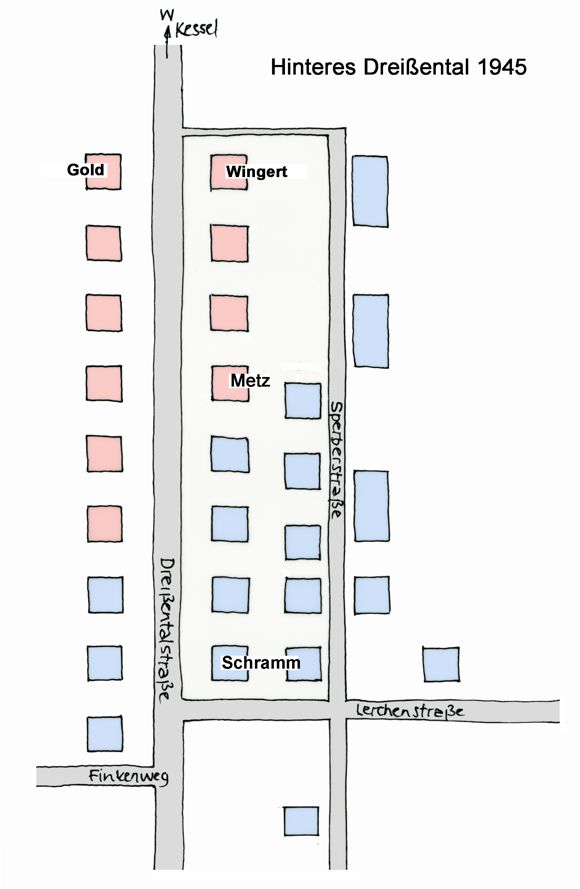

Unser Haus im Dreißental – eher a Heisle – in dem wir als Familie wohnten, war ein Normbau, entwickelt und gebaut in nationalsozialistischer Zeit (1937÷38). Die Einfachst-Häuschen standen auf beiden Seiten der Dreißentalstraße im Abschnitt zwischen der Lerchenstraße und der nächsten Parallelstraße, die anfangs nur ein Feldweg war und etwa 1950 zur Fahrstraße zwischen Dreißentalstraße und Sperberstraße ausgebaut wurde. Von hier ab war der Kessel bis zum Waldrand ein Wiesenparadies, in das man die „Hahna-Hidde“ hineingesetzt hatte. 1945 darf man noch den nach Süden ausgerichteten Hang (später Sonnenberg und Weingarten), den bis an die Volkmarsbergstraße reichenden Hang und die ganze Brunnenhalde dazu rechnen. Die beiden Skizzen, und besonders die Namen der Bewohner, geben die Situation um 1945 wieder.

Plan vom oberen Dreißental (Archiv Metz)

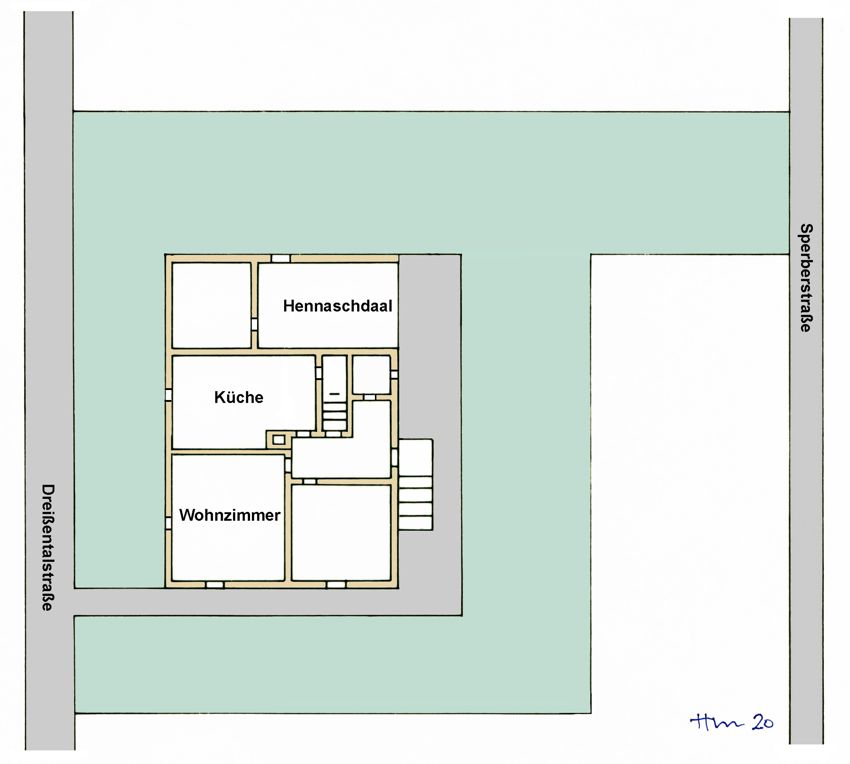

Das Haus „Metz“ mit der Hausnr. 64 (Archiv Metz)

Anlage der Siedlung.

Die ursprüngliche Siedlung und die Architektur der Häuser schienen auf der Idee einer teilweise eigenen Nahrungsmittelversorgung der Bewohner zu fußen. 1938 bereiteten die Nationalsozialisten einen Krieg vor, in dem jeder sich selbst versorgende Bürger eine Erleichterung gewesen wäre. Unser Grundstück war etwa 600 Quadratmeter groß; es bildete einen Streifen zwischen der Dreißentalstraße und der oberhalb gelegenen Sperberstraße. Der Ertrag aus dem fleißig bebauten Garten war für unsere Familie spürbar: Kartoffeln gab es, sowie rote Rüben und Zuckerrüben, Kohlrabi, Gelbe Rüben, Lauch und Kopfsalat, zudem Küchenkräuter und Tomaten (die leider nie reif wurden), Bräschdleng (Erdbeeren wer’s net woiß) und verschiedene Beerenbüsche lieferten das Grundmaterial fürs wichtige Gsälz (Marmelade). Die nach dem Krieg einziehenden Logier-Herren nahmen sofort einige Quadratmeter für den Anbau von Tabak in Beschlag. Dafür mussten sie beim beschwerlichen „Schoora“ helfen. Der Boden machte es einem wahrlich nicht leicht, denn er bestand aus viel Lehm und fast ebenso vielen Kalksteinen.

Wer wohnte nach dem 2. Weltkrieg an der oberen Dreißentalstraße? Da erinnert sich der Hermann an sein Quartier und der Billie schaut ins Einwohnermeldebuch von 1949/50 und findet zum oberen Dreißental, das ich einfach bei der Abzweigung Volkmarsbergstraße ansetze, folgende Einträge.

Dreißentalstraße, beginnend links abwärts

Haus 70 Wingert, Josef „Stöpsl“ (Werkzeugmacher), Böhmer, Philipp (Werkzeugschmied); Kroner, Agnes (Rentnerin) / Haus 68 Bezler, Maria (Witwe), Hertel, Reinhold (opt. Rechner); Schmidt, Korbinian (Dreher) / Haus 66 Trittler, Josef (Werkzeugmacher) / Haus 64 Metz, Paul (Eisendreher); Janotta, Robert (Dreher); Rewig, Pauline (Witwe) / Haus 62 Kolb Adolf „d’r rote Kolb“ (Schlosser), Holz, Anna (Hausfrau) / Haus 60 Köhler, Georg (Rentner); Karl (Mechaniker) / Haus 58 / Grimminger, Josef (Schweißer); Prinz, Anna (Hausfrau) / Haus 56 Schramm, Emil (Kaufmann); Ende, Rudolf (Bäcker).

Dreißentalstraße, beginnend rechts abwärts

Haus 77 Donhauser, Jakob (Hilfsarbeiter), Österlein, Friedrich (Rentner); Reinsperger, Helmut (Feinoptiker); Schneider, Gertrud (Witwe); Seifert, Otto (Feinoptiker); Strohal, Johann (Schmiedemeister) / Haus 75 Czuka, Anton (Schlosser); Hermann, Jakob (Hilfsarbeiter); Kugele, Adolf (Hilfsarbeiter); Maier, Eugen (Installateur) / Haus 73 Gold, Theresia (Witwe; Wenzel, Josef (Rentner) / Haus 71 Betzler, Klara (Hausfrau); Eberhard, Otto (Polizeibeamter a.D.) / Haus 69 Kolb, Adolf „d’r schwarze Kolb“ (Bohrermacher), Anna (Witwe); Möhrle, Josef (Maurer) / Haus 67 Oberdorfer, Maria (Witwe); Gold, Severin (Inv. Rentner) / Haus 65 Maier, Alfons (Lagerarbeiter) / Haus 63 Gold, Johannes „Marx“ (Bohrermacher) / Haus 61 Vogel, Josef (Magazinier) / Haus 59 Schlosser, Albert (Kontrolleur), Kuhn, Hedwig (Hausfrau) / Haus 57 Stelzer, Oskar (Eisenfräser); Engelhardt, Horst (techn. Angestellter); Grabka, Heinrich (Heizer) / Haus 55 Meroth, Anton (Mechaniker) / Haus 53 Petershans, Hermann (Fuhrunternehmer); Schmid, Emma (Hausfrau) / Haus 51 Dittrich, Albert (Stellmacher); Gehring, Karl (Schlosser) / Haus 49 Rettenmaier, Michael (Bahnwärter) / Haus 47 Burghard, Leonhard (Schlosser); Marek, Alfred (Hilfsarbeiter) / Haus 45 Schaupp, Otto (Pförtner); Wingert, Paul (Glasermeister; Wingert, Rita (Hausfrau)

Sperberstraße beginnend rechts abwärts

Haus 29 Heinlein, Georg (Eisendreher); Dietzsch, Hans (Schlosser); Fechner, Gerhard (Dreher) Haus 27 Hopfensitz, Eugen (Eisendreher); Banaschik, Hubert (Schreiner) / Haus 25 Bortz, Wilhelm (Eisendreher); Langensiepen, Dieter (Schornsteinbauer); Papendiek, Walter (Ingenieur); Reiprich, Frida (Witwe und Kontoristin), Reiprich, Hans (Hilfsarbeiter) Haus 23 Gillmeier, Josef (Automechaniker); Rzehak, Alois (Friseur) Haus 21 Haspel, Wilhelm (Oberingenieur); Teige, Kurt (Hilfsarbeiter)

Sperberstraße beginnend links abwärts

Haus 42 Glucker, Friedrich (Schlosser); Greiß, Martin (Schlosser), Linder, Johann (Ingenieur) / Haus 40 Geis, Ludwig (Kaltwalzer) / Haus 38 Meschenmoser, Johannes (Beizer); Frisch, Werner (Techn. Zeichner) / Haus 36 Pointner, Anton (Metallarbeiter) / Haus 34 Schill, Josef (Maschinenarbeiter) / Haus 32 Hirner, Karl (Fräser) / Haus 30 Homa, Rudolf (Schlosser), Müller, Robert (Schreiner) / Haus 28 Bestle, Adolf (Maschinenschlosser); Bestle, Eugen (Schlosser); / Haus 26 Elmer, Karl (Werkzeugmacher und Hoaxatläder).

Nun haben Kinder nicht nur mit Erwachsenen zu tun, sondern auch mit anderen Kindern, besonders mit denen aus der Nachbarschaft. Wenn ich aufgrund meiner Erinnerungen zusammenzähle, komme ich auf 72 Kinder in diesem Quartier.

Häuser im oberen Dreißental mit den Hausnummer 68–62 v.l.n.r. (Archiv Metz)

Unser Haus.

Auch wenn es sehr einfach gebaut war, so hatten wir doch ein Dach über dem Kopf. Der Baupreis, einschließlich des Grundstücks, soll 7.000 Reichsmark betragen haben. Eine korrekte Umrechnung ist nicht ganz einfach. Bei Recherchen findet man einen Umrechnungskurs von 1:7,15. Das würde einen Wert von rund 50.000 € bedeuten. Weil meine Eltern beim Einzug 1938 nur ein lächerlich kleines Eigenkapital besaßen, hatten sie bestimmt 90% Kredit auf dem Buckel. Der musste von ihnen jahrelang Mark für Mark abgezahlt werden. Für meine Mutter war das immer eine Wohltat des Führers, dass sie das Glück hatten, dieses Haus (Hitler-Häuschen genannt) besitzen zu dürfen. Wer mit offenen Augen durch Oberkochen und Aalen läuft, kann solche kleine Siedlungen auch heute noch entdecken. Auch der Tod ihres Mannes, meines Vaters, für den Führer, hat ihre Meinung dazu nicht geändert.

Das Haus „Metz“ von der Sperberstraße aus gesehen, im Hintergrund befinden sich heute die Dives-sur-Mer-Straße und die Montebellunastraße (Archiv Metz)

Im hier dargestellten Grundriss war der mit „Hennaschdaal“ (Hühnerstall) bezeichnete Raum eine Besonderheit. Er war nach Norden bis hinauf zur Dachrinne offen. Diesen Raum gab es in allen rot markierten Häusern. Die Bewohner nutzten ihn auch, denn sie brachten dort Hühner- und Hasenställe unter. Eine Familie hielt sogar Ziegen, die sie mit Milch versorgten. Die Kleintierzucht war gang und gebe und Grundlage für wohlschmeckende Sonntagsessen. Das unerlässliche „Henna- ond Haasa-Mischda“ (das Ausmisten der Kleintierställe) wurde oft den größeren Kindern übertragen. Im sowieso schon kleinen Haus war die Stube, die sog. „Gute Stube“ ein fast überflüssiger Raum, lebten wir doch fast ausschließlich in der Küche, die ebenfalls einfach eingerichtet war. Immer klemmte es an der Waschgelegenheit, denn es gab nur da Schüttsteine mit dem Wasserhahn darüber. Ein zweiter Wasserhahn war in der Waschküche im Keller installiert. Unter dem Dach gab es drei Minizimmer. Einmal pro Woche wurde gebadet, in der Waschküche, in der berühmten Zinkbadewanne. Das warme Wasser kam aus dem Waschkessel, einem in einen runden Herd eingelassenen Kupferkessel. Dort wurde es mit einem Eimer geschöpft und in die Badewanne geschüttet. Das WC war im Grunde kein richtiges WC, sondern ein – man muss schon sagen – ein unhygienisches Plumpsklo. Es war der erste Raum, der nach dem Krieg eine Wasserspülung erhielt, als die Dreißentalhäuser an die Kläranlageangeschlossen wurden. Wasserspülung! Was für ein Luxus!

Eine interessante Anmerkung noch. Als wir uns als Familie schon in Südbaden niedergelassen hatten, entdeckte ich in der Nähe von Breisach den Oberkochener Haustyp. Er stand, wie in Oberkochen, in einer Siedlung, die erst einige Zeit nach dem Krieg für Flüchtlinge aus Ostpreußen und Pommern erbaut worden war, also 15, 20 Jahre nach Oberkochen. Um die Häuschen herum gab es üppige Tausend-Quadratmeter-Grundstücke und den bekannten Stall für Kleintiere. Hier geschah das wie auch in Oberkochen: Man baute aus, um und an, sodass bald kein Haus mehr aussah wie früher.

Das Dreißental – ein Mikrokosmos.

Obwohl wir in einem kleinen Dorf mit weniger als 2.000 Einwohnern lebten, nahm ich zwischen den alten und neuen Oberkochenern eine reservierte Zurückhaltung wahr. Diese Empfindung bestätigte mir kürzlich auch mein jüngerer Bruder. Zwar „strielten“ wir Kinder schon früh viel herum, aber unser Quartier war das hintere Dreißental. Dort waren wir zuhause.

Drum herum lagen die obere und untere Sperberstraße, der Turmweg sowie das untere Dreißental. Deutlich abgelegenere Gebiete wie dr Katzabach, das Kies, die ganze Bahnhofseite, der Brunkel und d‘ Oalemer Stroaß waren eine Welt für sich.

Da schnupperten wir immer wieder mal rein, etwa weil wir dort Schulkameraden und Bekannte hatten oder etwas kaufen oder austragen mussten, aber vieles blieb uns fremd. Beunruhigend fand ich es, dass wir immer wieder, zumindest fragend, angeschaut wurden, fast wie Fremde. Heute kann ich es fast verstehen: „So a gloaener Kerl mit okemmte Hoor ond Sommrschbrossa, dauernd siesch´n em Dorf romstriala. Weam g’härschn du? Was suachschn du dao honda? Nex, i gugg!“

Es gab aber auch Wohlgesonnene. Wir kamen regelmäßig zur Elsbeth Scheerer in die Mühle, um Mehl zu kaufen. Die Elsbeth war wirklich eine sehr nette Frau. Und beim Bebel-Fischer durften wir immer wieder „em Katzabach“ die Kühe hüten, für ein Butterbrot am Abend und ein Glas Milch. Die Frieda und ihr Bruder Josef gingen immer anständig mit uns um. Nur war die Frieda ungeheuer wunderfitzig. Sie wollte alles wissen, da übertraf sie noch beim Friseer Hahn den Helmut ????. Damit sie zufrieden war, habe ich sie manchmal a bissle „aaglooga“. Abr i han älles beichtat – wie sich’s ghört hat.

Im zuvor beschriebenen Teil des Dreißentals – ich nehme die Sperberstraße dazu – mit seinen etwa dreißig Häusern stammten acht der Hausvorstände aus Oberkochen, hatten also gewachsene Verbindungen ins Dorf. Alle anderen, die deutliche Mehrzahl also, waren „Reigschmeggde“, die aber in Kriegszeiten zumeist aus der näheren Region stammten. Viel kritischer müssen die Flüchtlingsscharen ihre neue Situation erlebt haben, die bis etwa 1950 sich plötzlich in dem unbekannten Dorf Oberkochen wiederfanden. Sie waren zumeist aus dem Osten gekommen.

Vertriebene und Flüchtlinge aus Rumänien, Ungarn, Oberschlesien, Ostpreußen, aus dem Sudetenland sowie Zeiss-bedingt aus Thüringen, Sachsen und Franken. Selbst für unsere Eltern waren sie eine neue, fremde Gesellschaft. Was ihnen zweifellos half, war, dass sie eine Arbeit hatten und Geld verdienten. Der einsetzende Bauboom verhalf den meisten zu einer eigenen Wohnung, was das Zusammenleben stabilisierte. Heute, über 70 Jahre später, werden alle Probleme von einst überwunden sein.

Zum Thema Beichten muss ich noch etwas erwähnen. Der Pfarrer hielt uns an, regelmäßig zu beichten. Ich geriet aber nach einiger Zeit in die Zwickmühle, denn mir gingen langsam die Sünden aus. Da war ich froh um jeglichen Stoff wie so harmloses Anlügen der Bebels Frieda u.ä.m. Aber die Not hörte nicht auf und so habe ich manche Sünde gebeichtet, die nicht im offiziellen Beichtspiegel stand. Dazu gehörten beispielsweise folgende Fantasie-Sünden:

- Ich habe „dui und sell“ angespuckt, weil sie frech zu mir war.

- Ich habe von dem und jenem Lehrer gedacht, er sei a „bleedr Daggl“, weil er mir eine Tatze gab.

- Ich habe bei „deane ond deane“ durch die Zaunlatten „ens Bloamabeet bronzt, weil‘s mr bressiert“ hat.

Bei der Beichtvorbereitung gefiel es mir besonders, wenn in der stillen Kirche der Kirchenschmied Maier von gegenüber mit dem Hammer auf dem Amboss das Metall bearbeitete. Der helle, durch alle Mauern dringende, Klang von Eisen auf Eisen war mir wie Musik in den Ohren.

Entdeckungsgänge im Dorf.

Das alte Oberkochen war, soweit ich zurückdenken kann, einerseits ein Bauerndorf, andererseits eine Industrieansiedlung mit Fabriken wie Bäuerle, Kaltwalzwerk, Leitz, Oppold, Schmid und WIGO.

Der Dorfcharakter war nicht so, dass man sich Oberkochen „obedengt“ für einen Urlaub ausgesucht hätte. Das schnelle Zupflastern mit Siedlungen wie das obere Dreißental trugen zur Verschönerung auch nicht gerade bei. Die Schwäbische Alb ist ja voll solcher Dörfer. Sie waren sicher ein Ausdruck des früheren herben Lebens. Schwäbisch Sibirien nannte man diese Landschaft in Stuttgart. Die lehmigen, steinigen Felder waren schwer zu bearbeiten, das Angebaute wuchs nicht so recht, und sparsam war man auch. Wenn gebaut wurde, spielte eine gefällige Architektur nur eine nachrangige Rolle. Die Höfe, Häuser und Scheunen mussten praktisch sein, man musste darin wohnen, schaffen und Werte lagern können.

Dem eingeborenen Oberkochener mag meine Beschreibung vielleicht weniger gefallen. Sollte das so sein entschuldige mich bei ihm – soll er sie dann als die verdrehte Ansicht eines früh Ausgewanderten begreifen.

Was ich Euch aber schwöre, ist, dass mir Euer Dorf, entschuldigt, Eure Stadt, noch im hohen Alter mitten im Herz und in der Seele steckt. Ihr habt Wälder, Wacholderwiesen und Berge, aber was Ihr an besonders Schönem habt, ist das Wasser, der Kocher und all die kleinen Bäche. Es gibt keines, in dem ich nicht mit Inbrunst herumwatete. Wo ich nicht hinkam, weil ein Zaun dazwischen war, wie etwa das Gässle zwischen dr Schell und der Scheerer-Mühle (heute der Fußweg zur Neuen Mitte hin), blieb ich, in Erinnerung oft Stunden lang, stehen, denn alles war mir eine einzige Augenweide. Der Kanal, der das aufgestaute Kocherwasser auf das Scheerer-Wasserrad führte, war für mich zu tief, aber es war schön, dort den fetten Forellen nachzuschauen. Die Veränderungen in dem wachsenden Dorf merkte ich schon als kleines Kind.

Die Familie Metz, die durch den Krieg, wie viele andere auch, bald auseinandergerissen wurde (Archiv Metz)

Meine Mutter stand oft genug helle Ängste aus, weil ich nach der Schule verschwand und mich erst abends wieder im Dreißental sehen ließ. Solche Bolzen drehte man nur, wenn es einem zu wohl war. In diesem Dorf, ich wiederhole es, war es mir wirklich wohl.

An dieser Stelle gedenke ich unseres etwas problematischen Lehrers Leo Klotzbücher. Er verfasste inbrünstige, um nicht zu sagen, schmalzige Gedichte über sein Heimatdorf Lautern am Rosenstein. Dass es ihm aber wirklich so zumute war, wie er das alles beschrieb, nehme ich ihm gerne ab.

Im Zusammenhang mit Bächen und Kocher muss ich aber noch ein Ereignis ansprechen, das mich heute noch schmerzt. Als die Firma Zeiss in Oberkochen die Produktion aufnahm, leistete sie sich etwas, das sie damals schnellstmöglich hätte ändern müssen. Ich rede davon, dass sich der Kocher nach der Zeiss-Ansiedlung plötzlich rot färbte. Wo er rot war, schwamm kein Fisch mehr. Der Kocher blieb, so schätze ich, drei Jahre lang mit der roten Brühe belastet. Woher kam sie? Bei Carl Zeiss wurden Linsen für Brillen, Fotoapparate und Mikroskope hergestellt. Dafür brauchte man eine Polierpaste, deren schmirgelnden Bestandteile härter als Glas waren. Ein Zeiss-Optiker erzählte mir, die Paste enthalte Chrom. Das Umweltgewissen war damals noch sehr unterentwickelt, aber die Zeiss-Oberen hätten sich etwas dabei denken können und sich sofort um eine Kläranlage kümmern müssen. (Anmerkung: Den Kocher nicht als Abfluss zu benutzen kam in den Jahrzehnten nach dem Krieg vielen Firmen nicht in den Sinn. Ab Aalen war der Kocher praktisch tot. Es dauerte lange bis sich da ein Bewusstsein bildete.)

Einmal watete ich im Katzenbach, oder war es der Gutenbach? Ich trat in eine Flaschenscherbe und schnitt mir saumäßig den großen Zehen auf. Hätte früher ein Mensch eine Bierflasche zerschlagen und in den Bach geworfen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Verletzung sah schlimm aus. Soweit ich weiß, gab es nur den Dr. Sußmann in der Bahnhofstraße und der wäre auch viel zu weit weg gewesen. Also heilte die Verletzung von selbst und ich schwöre, dass sie immer noch sichtbar ist und so habe ich eine bleibende Erinnerung an mein Heimatdorf.

Eine harte Zeit war damals die Lehrzeit wie dieses Beispiel verdeutlicht. Da hatten wir einen Lehrmeister mit einem ungewöhnlichen Hilfsmittel: einem 3/4 Zoll-Schlauchstumpen, etwa 40 cm lang. Der lag auf seinem Kleiderspint. Wenn es ihm danach war, einem Delinquenten ans Leder zu gehen, schrie er: „Holl´an raa!“. Wir mussten das Foltermittel also selbst besorgen. Ich war eher klein gewachsen, weswegen ich zuerst einen Stuhl heranziehen musste. Die Schläge waren schmerzhaft. Aber eines Tages, es war um 1955 herum, erzählte der Meister im Werkstattunterricht, er sei von Eltern angezeigt worden, aber er habe den Richter überzeugen können, dass er immer wusste, auf welche Körperteile er nicht schlagen durfte: Kopf, Bauch, Nieren. Er war nämlich nebenher noch Hemobat (Homöopath) und da kannte er seine medizinische Verantwortung. Von da an mussten wir den Schlauchstumpen nicht mehr so oft „raa holla“. Würde mich heute einer fragen, welches von den beschriebenen Foltermitteln am nachhaltigsten auf mich wirkte, würde ich antworten: „Oina an d´ Gosch, na isch schnell vrsurrt“, aber das Anschreien mit allen seinen hinterlistigen Gemeinheiten und Ungerechtigkeiten spüre ich heute noch – einschließlich dem Urteil der Wirtin vom „Grünen Baum“, „I sei a vrwahrloastr Kerl“.

Erwähnenswert ist noch das Thema Brief- und Paketzustellung. Herr Franz Schilling, ein Dreißentaler aus dem Weingarten, hatte u.a. sein Wohngebiet als Zustellungsbereich. Er trug eine dunkelblaue Postuniform mit dazugehöriger Schildmütze. Wenn er Päckchen zustellte, transportierte er sie in einem zweirädrigen Holzkarren mit Holzspeichenrädern. Der Paketbehälter mit Deckel war aus Eisenblech. Seine Arbeit muss eine Schinderei gewesen sein, denn, um mit dem Karren die Dreißentalstraße, die Sperberstraße und der Lerchenstraße, vielleicht auch die Sonnenbergstraße zu bedienen, musste man sportlich sein. Wenn er etwas abzugeben hatte, stellte er seinen Karren schräg gegen die Gartamäuerla, um zu verhindern, dass sich der Karre „s Daal naa“ nicht selbstständig machte.

➔ Teil 6 folgt in zwei Wochen.

Wilfried „Billie Wichai“ Müller