Vorneweg.

Wie sagte schon der „Ludwig vom Dreißental“: „Das ist ohne Zweifel der wichtigste Ortsteil in Oberkochen.“ Dem kann ich nur beipflichten und aufgrund des umfangreichen Materials wird die geschätzte Leserschaft feststellen, dass die „Zwoi Recht hent“. Und so wird dieser Teil der Gemeinde einen 8‑teiligen Bericht bekommen. Viel Spaß beim Lesen und Erinnern.

Intro.

Die Lage Oberkochens können wir in nachfolgend aufgeführte Täler aufteilen:

- Das obere Kochertal

- das untere Kochertal,

- den Langteich

- das Tiefent(h)al

- das Wolfertstal und eben

- das Dreißental

Das Gewann „Dreißental“ in neuerer Zeit (Archiv Müller)

Erinnerungen.

Hier haben mit Herzblut mitgearbeitet: Luitgard Hügle geb. Grupp, Peter Königer und Paul Hug sowie Eberhard Irion vom unteren Dreißental, Bruno Brandstetter „d’r schönschte Bua vom Dreißatal“ aus der Lerchenstraße sowie Peter Meroth, Albert und Rüdiger Schwarz, Hermann Metz und Helmut Gold wie auch Friedhelm Brachmann vom oberen Dreißental. An ihren Schilderungen erkennt man, dass die Kinder nur ihre damalige enge Umgebung als „ihr“ Dreißental ansahen und andere Teile, weiter oben oder unten, keine große Rolle spielten. Ihre Erinnerungen, die sie mir geschickt haben, wurden von mir zum Teil überarbeitet und aufbereitet. Ohne Euch, wäre dieser Bericht so nicht möglich gewesen. Es genügt nicht, etwas zu wissen, es ist viel wichtiger dieses Wissen zu teilen, besser noch schriftlich mitzuteilen und dann kann ich es der Öffentlichkeit als unser gemeinsames Wissen anbieten. Dafür ein herzliches Vergeltsgott.

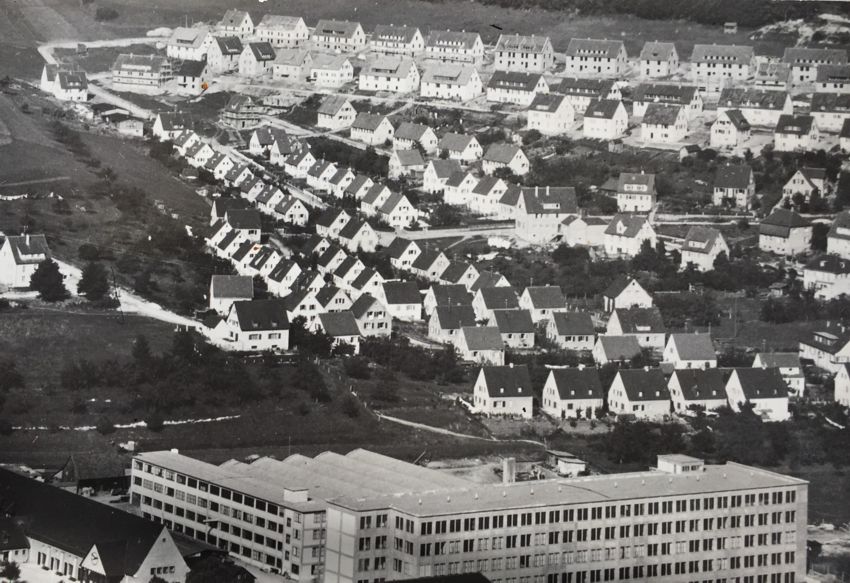

Das Gewann „Dreißental“ im Aufbau (Archiv Müller)

Hinweis.

Wir bewegen uns die Straße hinauf und hinunter, unterbrochen von persönlichen Erinnerungen oder besonderen Geschichten, die in einen Rahmen gesetzt wurden. Das Ganze dient der Auflockerung, damit es nicht so streng nach Hausnummern geht.

Vor dem Krieg

hatten alle Häuser die Bezeichnung „Bergstraße“ mit der dazugehörigen Hausnummer, mit einer Ausnahme. Das war die Rentnerin Viktoria Grupp wohnhaft einfach im „Dreißental“. Das bedeutete, dass das Tal früher sehr überschaubar war. Nachstehend eine Liste der Bewohner im Jahr 1937 den Hausnummern zugeordnet (sortiert nach Hausnummer und A‑Z):

Blick über die Volkmarsbergstraße hinab ins nahezu unbebaute Dreißental (Archiv Müller)

Ohne: Binder, Ernst (Mechaniker) / Gentner, Karl (Bohrer) / Jooß, Josef (Dreher) / Schmid, Jakob (Werkzeugmacher) / Seitz, Dieter (Kaufmann

228: Berger, Richard (Postbetriebsarbeiter) / Fischer, Erwin (Kontrolleur) / Gold, Anton (Werkzeugmacher), Ottmar (Eisendreher) / Grimminger, Josef (Schweißer) / Grupp, Adolf (Schlosser)234: Günther, Erich (Kaufmann), Hedwig (Haustochter), Lotty (Haustochter), Marie (Fabrikantenwitwe)

246: Gold, Alois (Werkzeugmacher)

252: Elmer, Karl (Werkzeugmacher), Karl (Maurer), Maria (Hausgehilfin), Markus (Werkzeugmacher), Oskar (Eisenfräser) / Oberdorfer, Josef (Maurer)

253: Hug, Anton (Dreher), Hans (Schlosser)

254: Dietrich, Ernst (Rentner) / Windmüller, Karl (Mechaniker)

255: Mutschler, Hans (Elektriker)

256: Bleibler, Emma (Haustochter), Eugen (Werkmeister)

257: Schaupp, Franz (Eisendreher), Hubert (Elektromonteur), Ottilie (Haustochter), Otto (Eisendreher), Paul (Werkzeugmacher) / Trittler, Karl (Kaufmann)

266: Deißler, Franz (Taglöhner) / Schilling, Franz (Postbote) / Schmid, Karl (Werkzeugmeister)

267: Kerzinger, Albert (Galvanisieur) / Zeller, Josef (Eisendreher)

268: Mangold, Josef (Eisenbahnarbeiter)

269: Mangold, Alois (Eisenbahnarbeiter) / Schmid, Josef (Werkzeugmacher)

270: Bauser, Karl (Schlosser) / Meschenmoser, Johann (Heizer) / Schaupp, Willibald (Fräser)

271: Schmid, Josef (Oberweichenwärter i.R.)

272: Fischer, Josef (Eisendreher) / Gold, Josef (Fleischbeschauer), Klara (Kontoristin) / Schiele, Josef (Lehrer)

273: Gentner, Pia (Witwe)

276: Betzler, August (Chauffeur) / Schönmetzer, Hubert (Maschinenzeichner)

277: Betzler, Erwin (Werkzeugmacher) / Vogel, Johannes (Oberbahnwärter a.D.)

283: Bühler, Nikolaus (Maurer) / Hauber, Anton (Werkzeugmacher), Theresia (Witwe) / Vogel, Josef (Magaziner)

284: Kolb, Adolf (Rentner), Berta (Arbeiterin), Heinrich (Werkzeugmacher), Kaspar (Gussputzer), Liesel (Haushaltsgehilfin), Margarethe (Arbeiterin), Mathias (Werkzeugmacher), Wilhelm (Werkzeugmacher)

285: Greiner, Karl (Gendarmeriemeister)

286: Fischer, Anton (Maschinenarbeiter) / Kopp, Marie (Fabrikarbeiterin), Paul (Fabrikarbeiter); Paul (Dreher)

288: Gold, Paul (Schlosser) / Grupp, Bruno (Sattler und Tapezierer) / Schneider, Gertrud (Hausfrau)

289: Brandstetter, Josef (Bohrermacher) / Kolb, Hans (Bohrermacher)

290: Röttinger, Sebastian (Walzarbeiter) / Werle, Jakob (Werkzeugmacher)

293: Völker, Karl (Werkzeugmacher)

296: Baumgärtner, Karl (Rentner) / Wilhelm (Eisendreher)

298: Gaußer, Hans (Revierförster) / Gentner, Eugen (Revierförster)

303: Spiegler, Ludwig (Mechanikermeister) / Wilhelm (Mechanikermeister)

304: Kopp, Eugen (Eisendreher)

305: Maier, Oskar (Mechaniker)

306: Ludascher, Benedikt (Hilfsarbeiter)

307: Bauer, Paul (Eisendreher)

308: Bihlmaier, Josef (Hilfsarbeiter)

309: Honold, Jonathan (Werkzeugmacher)

310: Fischer, Karl (Eisendreher)

311: Hahn, Johannes (Heizer)

312: Speth, Albert (Schreiner), Albert (Schlosser), Karl (Werkzeugmacher), Maria (Missionsschwester)

313: Fleury, Jean (Lagerverwalter) / Jörger, Albert (Meister)

314: Ackermann, Walter (Schmid) / Merklein, Otto (Mechaniker)

316: Anhorn, Hans (Schlosser) / Karoline (Rentnerin)

317: Hausmann, Georg (Fabrikarbeiter) / Paith, Johannes (Glaser)

327: Schramm, Emil (Kaufmann)

331: Müller, Josefine (Witwe)

Ca. 1953 Das Gewann „Dreißental“ vom Gewann „Kuhsteig“ aus fotografiert (Archiv Müller)

Nach dem Krieg

wurde ganz Oberkochen neu strukturiert und die alten Bergstraßenhausnummern in die neuen Straßen integriert. Und nach der Bauphase der sog. „Hitler-Häuslen, wurde wieder kräftig gebaut und das Dreißental erlebte eine massive Ausdehnung.

Schuhgeschäft des Gruppa-Paul.

Wir, die Familie Paul Grupp mit Lina geb. Wannenwetsch, mit mir, der Luitgard und meinen Brüdern Herbert und Paul wohnte in einem Einfamilienhaus, schön und ruhig und so wie es im Jahre 1938 erbaut worden ist.

Im Jahr 1950 beschlossen meine Eltern, ein Schuhgeschäft aufzumachen, denn in Oberkochen gab es noch keines. Um den Laden unterzubringen, wurde ein Anbau erstellt. Nun gab es zwei Schaufenster und in der Mitte die Eingangstür mit Klingel, ein Ladentisch, Stühle mit dazugehörendem Anprobe-Hocker wurden angeschafft, links und rechts Regale aufgestellt, um die Schuhkartons mit Schuhen, die mein Vater bestellt hatte, einzuräumen. Es waren „Mercedes“-Schuhe aus Cannstatt, bequeme Damenschuhe mit Einlagen Marke „Diehlmann“ aus Mengen und „Elefant“-Kinderschuhe aus Kleve. Vater war der kaufmännische Leiter, Mutter stand am Ladentisch und half beim Probieren.

1964 wurde das Angebots-Portfolio massiv erweitert 🙂 – ab 10. Februar wurde „Bild“ und alle Illustrierten und Zeitschriften angeboten.

Um in die Wohnung zu kommen, gingen wir meist durch die Ladentüre rein und riefen „I bes“, damit man wusste, dass es kein Kunde war. Nach Beendigung der 8. Volksschulklasse wurde ich Lehrling bei meinem Vater und besuchte einmal wöchentlich die Handelsschule auf dem Galgenberg in Aalen. 1966 ist mein Vater leider bei der Fahrt nach Aalen zum Finanzamt, tödlich verunglückt und so hat meine Mutter das Geschäft aufgegeben und zusammen mit Herbert „Hettere“ einen Ausverkauf gemacht. Ich war damals schon in Italien. Es hatte sich leider auch gezeigt, dass die Leute zum Schuhe-Kaufen gern nach Aalen oder Heidenheim – oder gar nach Stuttgart – fuhren, sodass so ein Geschäft in Oberkochen wenig rentabel war – in heutiger Zeit gar nicht mehr denkbar.

Schuhhaus Grupp – Das Elternhaus von Luitgard Hügle und Paul Grupp (Archiv Hügle)

Luitgart HügIe – a Mädle vom vorderen bzw. unterem Dreißental.

In diesem Tal, wo früher wenig bis nichts war, bin ich aufgewachsen. Das ist sehr lange her und alles sah noch völlig anders aus, als wir es heute kennen. Die Straße war noch nicht geteert. Wenn es regnete, schoss das Wasser in weißen Bächen hinunter, der Hauptstraße entgegen. Wenn es dann noch gewitterte, blitzte und donnerte, machte mein Vater die Haustür auf und wir setzten uns auf Stühle in den Gang. Da konnten wir schön das Wetter und die weißen Regenströme auf der Straße beobachten – Unterhaltung vor Einführung des Fernsehens.

1953 Zeiss-Baustelle gegenüber der heutigen Bäckerei Gnaier (Archiv Rathaus)

Auf der anderen Seite der Straße waren nur Wiesen und Äcker, bis hinauf zum Schmid-Haus (heute Nr. 30), kurz vor der Abzweigung nach rechts in den Turmweg in Richtung Café Gold / Weidl (heute Muckentaler). Das Schleicher’sche Kino (heute Pizzeria San Marco) und die Volkmarsbergapotheke (Nr. 24) wurden erst später in den 50igern gebaut. Auch das Schoch-Haus (Nr. 23) gab es noch nicht, darauf befand sich der Gemüse-Acker der Gärtnerei Mahler. Anschließend kam das Maler-Hausmann-Haus (Nr. 25), der Theater-Weg (heute Carl-Zeiss-Straße), in Richtung Martha-Leitz-Haus und Fritz Leitz sowie Gebr. Leitz. Und genau an diesem Eck stand das alte Transformatorenhäusle. Das Ganze war also mehr als überschaubar.

Blick vom Zeiss auf die Dreißentalstraße (Archiv Müller)

Der Kindergarten war damals im Winter im katholischen Schwesternhaus (heute Edith-Stein-Haus) und im Sommer hinter dem roten Backsteinbau (dem sog. Fuchsbau) des Schulhauses. Da musste ich am Klohäusle der Schule vorbei und über ein kleines Fußwegle, auf dem oft Nacktschnecken ihre Spuren zogen. Igittigitt. Wie eklig!

Oft bin ich ins „Dorf“ (die alten und ganz alten Oberkochner sagen das heute noch, wenn sie von ihrer Stadt sprechen) gesprungen. Die Straße runter bis zum Gasthaus „Rössle“ (Ecke Dreißentalstraße / Heidenheimer Straße – heute Kochertal-Apotheke) über die Straße vorbei am „Draiher“ und „Huga-Schreiner“ zum Kocher bis zur Molke (Milch-Häusle).

Es fuhren kaum Autos auf der Hauptstraße, aber einmal bin ich doch beim Überqueren auf der Kühlerhaube eines Volkswagen-Käfers gelandet. Die „Rössles“-Wirtin hat’s gesehen und mich saumäßig ausgschimpft.

Die Schule war zwar ganz in der Nähe, aber die ersten Schuljahre ging ich noch in die „Evangelische Schule“ (das heutige Heimat-Museum oder auch Schiller-Haus genannt) und in der dritten Klasse ging es ins Bergheim, ganz oben am Turmweg mit der Hausnummer 24. Ein Haus mit viel Geschichte.

Erst danach kam ich zu Lehrer Leo Klotzbücher in die nah gelegene Dreißentalschule. Das war für mich sehr praktisch, weil es nun nur mehr ein paar Schritte von und nach zuhause waren. Bekam ich eine Strafarbeit, etwa 20 Mal schreiben „Ich soll während des Unterrichts nicht schwätzen“, dann schrieb ich das gleich draußen auf dem Schaufenstersims beim nahe gelegenen Haushaltswarengeschäft Schmid ins Heft. Zur großen Pause kam jemand vom Bäcker, „Storchen-Bäck“ oder „Geißinger“, bei dem wir für 6 Pfennige einen Laugenwecken oder für 8 Pfennige eine Brezel kaufen konnten. Hatten wir jedoch ein bisschen mehr Geld, dann sprangen wir zum Haus Fleury hinunter, grad gegenüber vom Jooß, das damals noch ein Bauernhaus war (das Café „Muh“ wurde erst in den 50ern gebaut), und kauften einen „Mohrenkopf“ – mmmmhhhh war der gut!

Frau Kny und ihre Klasse auf Höhe des Café „Fleury“ – später „Muh“ (Archiv Müller)

Ein großes Erlebnis für uns SchülerInnen war die Einweihung des Mittelbaus der Volksschule, mit einer Turnhalle und einer Sonnenuhr am Schulhaus: „Mach es wie die Sonnenuhr, zähl‘ die schönen Stunden nur“. Wenn’s im Leben nur so einfach wäre. In diesem Neubau war ich dann in der 8ten Klasse beim Lehrer Hans Zweig.

Sein Gesang-Unterricht war sehr besonders. Er spielte auf dem Akkordeon und wenn er hörte, dass ein Schüler falsch sang, sprang er auf und gab dem unmusikalischen Schüler ein paar Schläge auf die Schulter. Wenn er gut gelaunt war, sprach er schwäbisch und konnte schon mal sagen: „Was gucksch zum Fenschter naus, hoat’s dao a Oxafluig?“

Glasermeister Paul Wingert.

Die Wingerts, eine der großen alten Familien in Oberkochen, kamen seinerzeit nach dem 30jährigen Krieg aus der Steiermark / Österreich.

Der Betrieb wurde 1876 von Michael Wingert in der Heidenheimer Straße (Haus Weber) gegründet, nachdem dieser zuerst beim Gold-Glaser gelernt und sich dann auf Wanderschaft begeben hatte. Im Jahr 1881 erwarb er das damals einstöckige Gebäude im Jägergässle. Jedoch konnte die Glaserei keine Familie ernähren und so war er damals auch als „fliegender“ Handwerker auf dem Härtsfeld unterwegs, um von Bauernhof zu Bauernhof zu ziehen, um Reparaturen an Fenstern und Rahmen vorzunehmen. Auch in der Heidenheimer Cattunmanufaktur (gegr. 1776) hat er wohl einige Jahre gearbeitet. (Der Korrektheit wegen: Diese Manufaktur wurde 1817 aufgelöst. Ludwig Hartmann kaufte Teile des Betriebs und gründete die Fa. Hartmann, die sich später zu einem multinationalen Verbandsstoffhersteller entwickeln sollte. 1823 erwarben die Gebr. Meebold, die von Hartmann nicht übernommenen Teile und gründeten die „Indiennefabrik Gottlieb und Friedrich Meebold“. Die Produktion wurde 1966 und der Vertrieb 1981 eingestellt.)

Und bald stellte sich Nachwuchs ein. Paul Michael Wingert wurde in die Familie geboren. (geb. 14.05.1882 gest. 30.10.1962). Er begann in der Werkstatt seines Vaters eine 3jährige Lehre, in einer Zeit, in der noch alles in kompletter Handarbeit gefertigt wurde. Wie es sich gehörte, ging er als Geselle auf Wanderschaft, bevor er 1907 die Meisterprüfung ablegte. Im Jahr danach, am 1. Mai 1908, wurde der erste Elektromotor in der Glaserei im Jägergässle in Betrieb genommen. Da war ganz Oberkochen auf den Beinen, um diese „Teufels-Maschine“ zu bestaunen. Der Strom dazu kam von der Kettenschmiede Elmer im Bereich des unteren Kochers, der auch die ganze Gemeinde mit Strom versorgte. Schreiner Fischer und Wagner Bezler stellten Elektromotoren auf und die Firmen Bäuerle, Grupp und Leitz arbeiteten mit Turbinenkraft. Oberkochen wurde technologisch modern.

Mit der Übernahme der Werkstatt durch den jungen Meister im Jahr 1910 ging auch die maschinelle Modernisierung und die räumliche Erweiterung im Jägergässle einher. 1914 wurde eine Hobelmaschine angeschafft, denn ohne Investitionen in Technik konnte schon damals nicht mehr optimal gefertigt werden.

Wie seinerzeit nicht unüblich, betrieb auch er eine mittlere Landwirtschaft. Auch in einigen Ehrenämtern war er tätig wie als Obermeister bei der Glaserinnung, im Gewerbe- und Handelsverein, im Gemeinderat sowie als Mitglied im Schwäbischen Albverein, im kath. Kirchenchor, und im Sängerbund sowie Gründungsmitglied im örtlichen Turnverein. Verheiratet war er mit Maria Wingert geb. Gold und 1960 konnten sie gemeinsam die Goldene Hochzeit feiern.

1949 übernahm der älteste Sohn Paul die Werkstatt, wobei der Altmeister noch bis 1955 kräftig mitarbeitete. 1962, im Alter von 80 Jahren, verstarb er. Im Jahr 1975 finden wir im BuG eine Anzeige mit dem Titel „99 Jahre Wingert-Fensterbau“. Es wurde geworben für Doppelfenster, Einfachfenster mit Isolierverglasung, Hebetüren, Hebeschiebetüren, Schwingflügelfenster und Holz-LM-Fenster sowie für wartungsfreie Alu- und Kunststofffenster. Geliefert wurde in Oberkochen, nach Heidenheim, Aalen und Stuttgart sowie sogar nach Zagreb.

Glasermeister Paul Wingert bei der Arbeit (Archiv Müller)

Bleibt noch anzumerken, dass der Autor zeitweise, ob der vielen Pauls, fast den Überblick verlor: Paul Wingert 14.05.1882 bis 30.10.1982; Paul Wingert 24.06.1907 bis 07.09.1982; Paul Wingert 18.09.1912 bis 04.05.2000; Paul Wingert 13.09.1949 bis „woiß mr no et“. Aber wer weiß schon, ob das wirklich alle Pauls sind.

➔Teil 2 folgt in zwei Wochen.

Wilfried „Billie Wichai“ Müller