Oimr.

Das ist ganz einfach ein Eimer. Vorkommend in der Form Aschoimr, Mülloimr oder Kutteroimr. Sogar unser Bürgermoischtr Peter Traub kramt hin und wieder im Kutteroimer – allerdings nur bei der Prunksitzung. Prunk und Kutter – unterschiedlicher geht’s kaum. Und wenn wir glauben, dass alles verloren sei, na isch halt elles em Oimr. Und wenn dr Oimr ein kleiner ist, na ischs a Oimerle. Der Unterschied zwischen Müll und Kutter? Kutter ist zerkleinert und Müll ist deutlich gröber. Das Verb „kuttern“ kommt aus der Wurstzubereitung. Ich habe mal beim Leitz von einem leitenden Angestellten (der früher bei Barth & Seibold tätig war) gehört, dass er keine gekutterte Wurst essen würde, dann da weiß man nicht, was alles untergemischt wurde.

Und dann gab es noch den Wilhelm Kutter (* 16. September 1905 in Ulm; † 11. Mai 1980 in Stuttgart), einen deutschen Rundfunkjournalist und Fastnachtsforscher. Durch seine Sendungen und Schriften sowie durch seine Tätigkeit als Funktionär der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte übte er großen Einfluss auf die Gestalt der schwäbisch-alemannischen Fastnacht aus. Ob der Peter Traub deshalb den Kutteroimr für seine Auftritte ausgewählt hat?

Pfeifadeggl.

Das ist der Deckel der Tabakpfeife. Der Ausruf „ja Pfeifadeckl“ kommt dann, wenn es anders kommt als man es erwartet hat. Die Pfeifen waren wertvolle Stücke und deshalb auf der Außenseite schön verziert und poliert. Wenn man den Deckel öffnet, sieht man aber die schwarze verrußte Innenseite. Wir haben das früher auch in dem Sinn von „von wegen“ verwendet.

Pusemuckel.

Diesen Ort gibt es im Gegensatz zu Hintertupfingen und Kleinkleckersdorf wirklich und man glaubt es kaum, es wird sogar zwischen Groß- und Klein Pusemuckel unterschieden. Die Orte liegen in Polen und heißen heute Podmokle Wielkie und Podmukle Male.

Der oder die kommt doch aus Posemuckel bedeutete keine Ahnung von den Neuheiten und Dingen der weiten Welt zu haben. Man war gnadenlos provinziell und lebte ein einfaches Leben. Wer mit dem Sprichwort bedacht wird, wird also für eher einfach, naiv provinziell oder ahnungslos gehalten.

Für die deutschen Versionen gilt im Grunde das Gleiche. Ein unbedeutender Ort, der dort liegt, wo sich Hase und Fuchs „Gute Nacht“ sagen und die Menschen dort von der Welt keine Ahnung haben. Aber im Modellbau gibt es den Bahnhof „Hintertupfingen“ sehr wohl – so weit kann es ein Nicht-Ort dann doch bringen :-).

Potschambr(le).

Das kommt wieder aus dem französischen „bot de chambre“ und bedeutet nichts anderes als Nachttopf. Auf Hochdeutsch Nachtgeschirr oder Nachttopf. Auf Schwäbisch auch Bronzhafen genannt (na bronz halt en d Hafa).

Bei Oma und Opa in Waldhausen war ich mal länger zu Besuch und schlief zwischen den Onkels in der „Ritze“ und fragte was da im Nachttischle steht – dr Nachhafa halt, aber die Onkels benutzten das nicht mehr – war für die Jungen nicht mehr akzeptabel. Man hatte ja auch kein Außenklo mehr und lief halt nachts die paar Meter nach unten – wenns denn hat sei müassa.

Raigschmeggde.

So nennt man neugezogene Neubürger im Schwäbischen also Nichtschwaben, Ausländer und andere Zugezogene. Nicht zu vergessen die „Flichting“ und die „Rübergemachten“. Den Platz am Stammtisch wird man sich da erkämpfen müssen (oder 2 Flaschen Wein ausgeben). Einheimischer ist man in Oberkochen vermutlich nur, wenn man den richtigen Familiennamen hat, die Familie mindestens 5 Generationen hier lebt oder man in der ersten Urkunde von 1335 erwähnt wird :-). Ich sag mal, dass der Eintrag im Einwohnermeldebuch 1959 ausreicht.

Raufenkehrer.

So wurde bei uns zuhause der Schornsteinfeger genannt. Raufenkehrer ist wohl von Rauchfangkehrer abgeleitet. Immer noch ein beliebtes Glücksbringer-Symbol. Das geht auf die Zeit zurück, als es noch viele Holzhäuser mit Kaminen gab und es gefährlich wurde, wenn der Rauch nicht mehr abziehen konnte. Kam also der Raufenkehrer ins Haus konnte da kein Ungemach mehr entstehen.

In diesem Zusammenhang seien einmal alle weiteren Glücksbringer-Symbole aus meiner Kindheit aufgelistet: Vierblättriges Kleeblatt, Glückspfennig, Marienkäfer, Fliegenpilz, Hasenpfote, Hufeisen, Glücksschwein, Mistelzweig und die Würfel.

Rombuabala.

Buaba sind Jungs; wenn sie spielerisch ihre Kräfte, meist mit Ringkampf, gemessen haben, haben sie gebuablt. Romgmädelt gab es natürlich nicht, denn die waren ja so braaaaav, deswegen haben auch nur die Buben im Kindergarten und in der Grundschule Stress mit den Lehrern gehabt.

Sach ond Sacha.

Das ist ein äußerst interessantes Thema. Mei Sach, dei Sach, oaser Sach. Mach fei koina Sacha. Und letztlich hatten die Frauen regelmäßig au ihr Sach.

Des isch fei ällas mei Sach! Der folgende Text stammt aus dem Internet unter https://www.schwaebisch-schwaetza.de/schwaebisches_woerterbuch

Man muss es wohl oder übel zugeben, ein „richtiger Schwabe“ definiert sich fast immer über Besitz. Dieser Besitz kann sowohl materieller, als auch immaterieller Art sein, ersterer steht natürlich deutlich höher in der Gunst. Das Wort Besitz, oder im juristischen Sinne besser das Wort Eigentum, sind jedoch im Schwäbischen nahezu ungebräuchlich und werden daher mit dem Wort „Sach“ zusammengefasst. „Sach“ ist wohl eines der wichtigsten schwäbischen Begriffe und wird in unzähligen Kombinationen verwendet und das wichtigste im Leben ist „sei Sach“ zusammenzuhalten.

Ond ois sag I dir: „Lass die Fenger von meim Sach!“ Auch heute noch kommt ein Schwabe (und nicht nur der!) eher durch Sparen, im Sinne von Geld nur mit Verstand ausgeben, zu seinem „Sach“, als durch übermäßiges Risiko und kaufmännische Kraftakte. Leider gibt’s heute inzwischen Minus-Zinsen – das versteht kein Schwabe. Da wird s‘Sach ja trotz Sparen weniger – verkehrte Welt.

Die „gloine Sacha“ erfreuen mindestens so sehr, wie die großen. „Heid senn zwar meine Daimler-Aggzia gschdiega, abbr no meh hodds me gfreid, dass’es beim Bäggr drei Bräddzla fir zwoi Eiro gäba hodd!“ Mein Bruder hat sich immer saumäßig gefreut, wenn er beim Klamotten- bzw. Hutkauf ein Schnäppchen gemacht hat – da konnte er sich richtig freuen.

Deutet ein Schwabe auf sein Schmuckes, dann meint er „Elles mei Sach!“ und meint damit: „Das alles gehört mir, ist hart erarbeitet, mit Herzblut und Schweiß aufgebaut – und wird für immer meiner Familie gehören. Also Respekt bitte!“. Ein Oberkochner Fabrikant wies einstmals seine Besucher auf seinen großen gut gefüllten Mitarbeiterparkplatz hin und sprach generös: „Elles von meim Geeld“. So ischs na au widr.

Am Ende einer ergebnislosen verbalen Auseinandersetzung sagt man oft „I hann jeddz mei Sach gsait, machad wasr wellet.“

Sehr oft hört man auch „Dees isch doch koi Sach nedd!“, und zwar bezogen auf die aktuelle Landes- und Bundespolitik, die Personalsituation beim VfB, die Zinsen beim Tagesgeld und vieles, vieles andere – alles unhaltbare Zustände eben…

Aber man kann auch „sei Sach laufa“, also zu Fuß gehen und das Auto schonen, „sich sei Sach dengka“, sich Gedanken machen, die nicht laut geäußert werden sollten, „sich seinr Sach sichr sei“, mit gleicher Bedeutung wie im Hochdeutschen, „sei Sach beianandrbhalda“, also seinen materiellen Besitz fest geordnet im Griff zu haben.

Die Arbeit und der damit verbundene Wohlstand stehen über allem, denn „dia Lieb vrgohd, abbr Sach bleibd Sach!“ Oder auch der frauenfreundliche Satz: „Wiaschd werret se elle, abbr Sach bleibd Sach!“ Als ob der Herr der Schöpfung auf immer und ewig schön bleibt.„Des isch doch koi Sach nedd, wia Du midd’m Sach omgosch!“, musste sich manches Kind anhören.

In Verbindung mit dem Possessivpronomen geht’s dann wie folgt:

- Die Leute sagen, dass der Mann ein Verhältnis mit dem Dorle häbe – darauf er „Des isch mei Sach“

- Die Leute sagen, dass es Dorle ein Kind von Dir kriegt – „Ha, des isch na ihr Sach“.

- Dann geh ich ins Wasser und bring mich um – „Awa, des isch na abr dei Sach“.

Schaff.

Wir sprechen von einem meist ovalen, bis etwa 0,5 m hoher, größerer, im Allgemeinen wasserdichter Behälter aus Holz oder verzinktem Blech, der sich nach obenhin verbreitert und normalerweise keinen Deckel hat. In der Regel hat ein Schaff zwei Handgriffe zum Tragen. Ein Schaff war für uns, mangels eines eigenen Swimmingpools, im Sommer im Garten ein Platz zum Plantschen.

Mehrfamilienhäuser am Sonnenberg hatten Mehrfamilienpools (Schaffs) im Garten (Archiv Müller Inge)

Schell.

Darunter verstehen wir läuten, aber auch klingeln und bimmeln. Eine Handglocke ist „a Schell“, aber die großen Glocken auf den Kirchturm bleiben Glocken und sie läuten. In der schwäbisch-alemannischen Fasnet gehören auch „Schella“, also Glocken zu vielen Häs. Zum Schellen gibt es auch noch einen alten Kinderreim der schnell gesprochen werden muss:

„Schellet se et an sellera Schell, sell Schell schellt et, schellet se an sellera Schell, sell Schell schellt“.

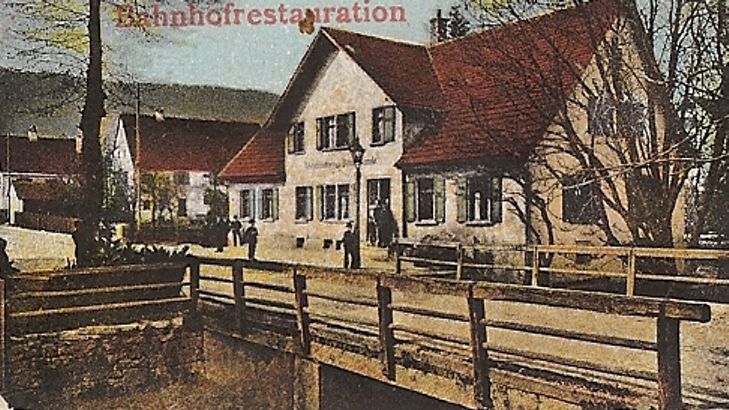

In Oberkochen hat der Begriff „Schell“ noch eine andere Bedeutung. Es gab mal in der Bahnhofstraße von 1866 bis 1961 ein Gasthaus mit Saal unter dem Namen „Bahnhofsrestauration“ bzw. umgangssprachlich „Schell“, weil sie dem Schellmann gehörte. Der Reigschmeckte denkt vielleicht, dass damit die Kneipe direkt am Bahnhof gemeint ist – weit gefehlt. Heute steht dort unter der Hausnr. 3 ein Wohn-Geschäfts-Haus. Einst war dort auch „Kaiser’s Tengelmann“ mit einem Supermarkt. Bevor das Haus in ein Wohn- und Geschäftshaus umgebaut wurde, war auch Siegried Gremerath mit seinem Bürosysteme-Haus hier zuhause, später die Beier GmbH und heute die Ep cret GmbH.

Die alte Bahnhofsrestauration – auch „Schell“ genannt (Archiv Müller)

Schbächtla.

Schbächtla war eine Bubenspiel. Man ging auf die Wiese mit seinem Schbächtl. Das war ein rundes, etwa 30 cm langes Pfahlstück, das vorne mit dem Schnaier zugespitzt wurde. Man brauchte dazu ein Schbächtlplätzle mit weicher Erde. Hatte man diese nicht zur Verfügung, brunzten die Buben, die mindestens zu dritt sein mussten, je nach Härte des Untergrunds genügend Weichmacher auf den Boden, und los ging es. Einer rammte mit gekonntem Schwung seinen Schbächtl in den Boden, die anderen taten es ihm nach, wobei man die schon im Boden steckenden Schbächtl um- oder heraushauen musste. Das Rammen war eher ein kraftvolles Wurframmen. War ein Spächtl umgehauen, schied der betreffende Schbächtlr aus.

Schbialschdoe (Spülstein).

In weniger luxuriösen Zeiten gab es in den oft etwas zu klein geratenen Häusern nur eine Waschstelle für alle Hausbewohner. Das war der in der Küche stehende Spülstein mit dem darüber aus der Wand ragenden Wassrhahna. Der Schbialschdoe war ein aus Kunstbeton (Kiesmotiv) gefertigtes Gebilde, in dem man, wie es das Wort sagt, das Geschirr spülen und sich waschen konnte. Die angestrebte Hygiene kam meistens ein bisschen zu kurz. Bei uns im Sonnenberg hat man dazu Guss gesagt.

Schlorben und Schlurfen.

Da hebt einer nicht richtig die Füße beim Gehen. Ma schlorbt et so daher, lupf deine Füß beim Laufa, du Schlorber. Im Alter könnte uns diese Art der Fortbewegung allerdings wieder einholen und das Schlurfen durch die Gänge im Altersheim ist dann schon wieder normal.

Schlürfen.

Das bedeutet mit gespitzten Lippen geräuschvoll heißen Tee zu trinken bzw. Suppe zu essen. Nun wurde mir das in meiner Kindheit als unhöflich erklärt nach dem Motto: Beim Essen schlürft man nicht.

Schmatzen

stammt von dem mittelhochdeutschen smackezen „mit Wohlgefallen laut essen“ ab und war ebenfalls bei Tisch nicht geduldet. Da staunte ich aber nicht schlecht, als ich das erste Mal in China war. Schlürfen und Schmatzen gehört dort zum Guten Ton und ist fester Bestandteil des Alltags. Und wenn ich mittags in Nanjing in die Leitz-Kantine ging, dachte ich mir „andere Länder, andere Sitten“. Als dann hin und wieder Kollegen aus Nanjing in Oberkochen in der Leitz-Kantine waren, sorgten sie an ihrem Tisch, mangels Unkenntnis, für einige Irritationen :-).

„Warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmacket?“ So soll schon Martin Luther gefragt haben. Das führt uns vor Augen, dass Essen und Trinken früher eine laute Angelegenheit war.

Schpächtele.

Beim Edeka im Winter als Anzündholz zu kaufen. Wer wie Mutti und ich im Sonnenberg in unseren jeweiligen Wohnungen auf Holz-Brikett-Heizen angewiesen waren, musste schauen, dass immer genügend Schpächtele vorhanden waren. Mutti hat das locker bis ins hohe Alter mit Hackstotz und Beil im Keller selbst erledigt. Das Material dazu lieferte die Firma Brunnhuber. Nur gut, dass ich das nicht immer gesehen habe; habe nur manchmal die Folgen betrachten dürfen – war schon grenzwertig was sie so veranstaltet hat. Aber ihr Motto zu diesem Thema war: „Der Wilfried muss nicht alles wissen, sonst schimpft er mich :-)“ Später habe ich es immer bei der BayWa gekauft und der Nachbarin davon abgegeben.

Holz-Spächtelen wurden gekauft oder mühselig selbst gehackt (Archiv Müller)

Schtuddern.

Ich höre die Mutti rufen: „Was schtuddersch wieder im Schrank rum?“ Ich? Ich mach gar nix – wie immer halt. Das war ein, nicht grade zielgerichtetes, Suchen nach irgendwas wie z.B. den versteckten Weihnachtsgeschenken in der „Azzvenzzeit“ (dem einzigen Wort mit 4 „z“).

Schwof.

Der Tanz und man ging schwofen, wenn man auf einem geselligen Abend mit Tanzen ging.

Semsakrebsler.

Das ist ein saurer Wein aus herben Lagen. Das trinken wir nicht mal in der Not – zumindest heutzutage. Das Wort ist aber einer speziellen Rebe zuzuordnen. Die musste sich an einer Hauswand hochranken (als krebsla) und dann versuchen an einem Fenstersims (als Sems) Halt zu finden. In der Verbindung mit rauem Wetter konnte das nichts werden, was unseren Gaumen erfreut. Ob die 99 Weinreben in Oberkochen diese Stufe qualitativ überschreiten werden? Man wird sehen.

Sonntagsbraten.

Das war einfach der Tag, an dem es Fleisch zu Mittag gab. Unter der Woche wurde fleischlos gekocht, am Freitag sowieso und am Sonntag wurde dann aufgetischt. Das konnte Rinderbraten, Kalbsbraten, (Nieren-)Rollbraten, Schweinebraten oder Zwiebelrostbraten sein. Dazu durften auf keinen Fall unsere Spätzle fehlen, und zwar mit vielen Eiern und wenig Wasser – je mehr Eier umso üppiger war das Haushaltsgeld. Ich mach meine Spätzle heute nur mit Eiern und a bissle Mineralwasser mit Blubb. Dazu gabs Kartoffelsalat (ohne Gurken!!!) und reichlich Soß – extrem wichtig. Aus dem Grund hat vermutlich der Schwabe den tiefen Teller erfunden :-). Als die moderne Technik der Hausfrau die Fritteuse bescherte, wurde der Sonntag um Pommes Frites und Kroketten erweitert.

Mutti konnte dem Braten aber nichts abgewinnen, sie entschied sich ihr Leben lang für „Schnitzel Wiener Art“. Bis sie in hohem Alter verstarb war ihr Motto: „Am Sonntag gibt es Schnitzel, sonst weiß ich ja nicht, dass es Sonntag ist“. Und so hat sie sogar durch penetrantes Beschweren erreicht, dass das Rote Kreuz für sie Schnitzel brachte – in Abänderung zum normalen Speiseplan. Mein Lieblingsbraten ist und bleibt der Schwäbische Zwiebelrostbraten mit gerösteten Zwiebeln.

Spare in der Zeit, dann haste in der Not.

Mit dem Spruch sind wir groß geworden. Als Kinder wurden wir zum Sparen erzogen; mit Sparbüchse, dem Weltspartag, dem Sparbuch oder dem Sparschränkle in der Schule. Heute musst du Minuszinsen zahlen, wenn du zu viel auf dem Konto hast und Check 24 erzählt dir auch etwas von Minuszinsen bei Kreditaufnahme. Verkehrte Welt.

Prinzipiell gilt das heute natürlich auch noch, aber wenn du die falsche Form gewählt hast, wie z.B. eine Direktversicherung, hast du nachher weniger als du eingezahlt hast. Abzocker sind leider auch politisch unterwegs. Also überleg dir gut wem du dein Geld zwecks Vermehrung übergibst. Sonst hast du zwar gespart, aber bist trotzdem in Not oder Nöten.

Steiler Zahn.

Man müsste die jungen Leute in der Schule mal fragen was sie sich heute darunter vorstellen. Richtig dufte sah sie aus, aber egal was sie trug, ein steiler Zahn würde sie immer sein. Das war eine saloppe bewundernde Bemerkung zu einer attraktiven Frau. Wir alle kennen einige steile Zähne aus unserer Jugend – auch in Oberkochen.

Als der Leitz in Brasov (früher Kronstadt) / Rumänien einstmals eine Werbeanzeige für seine extra scharfen Sägen, mit einer sexy aussehenden Frau in einem silberfarbenen knappen Kostüm unter dem Titel „Wir stehen für scharfe Zähne“, schalten wollte, gab es Zoff unterm Dach, als die schwäbische Zentrale davon erfuhr – ging überhaupt nicht. Die Aktion wurde entsprechend gerügt und die Kampagne eingestampft. Wir stehen zwar für scharfe Sägen aber nicht für steile Zähne“ :-).

Leitz-Sägen haben zwar Wechselzähne, Flachzähne, Hohlzähne und was nicht was noch alles – aber steile Zähne, die saßen in der Regel im Büro :-).

Striela.

Der Universalgelehrte Goethe drückte das anders aus: „Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn….“ Der strialt im Wald rom, weil er nichts zu tun hat. Wenn wir Kinder auf dr Gass uns in den Oberkochnern Ecken herumtrieben, konnte uns durchaus der Ruf entgegenschallen: „Was strialet ihr dahanna rom?“ Sollte allerdings ein Erwachsener ein solches Verhalten an den Tag legen, ist Vorsicht geboten – denn der hat wohl nix zum Schaffen und wer weiß was der im Schild führt. Holzauge sei wachsam!

Strohwitwer bzw. ‑witwe

sind Bezeichnungen für in einer Ehe oder Beziehung lebende Partner, die zeitweilig allein leben, also „Witwer bzw. Witwe auf Zeit“ sind. Typischerweise tritt eine solche Situation bei Reisen ein, die nicht gemeinsam unternommen werden oder auch bei Kuren oder Reha-Aufenthalten. Die Beziehung besteht dabei weiter, eine Fortsetzung des gemeinsamen Lebensalltags ist zu erwarten, wenn keine Kurschatten eine zerstörerische Wirkung entfaltet.

Viele können das durchaus genießen, es soll aber Männer geben, die dabei vor einem vollen Kühlschrank verhungert sind :-).

Herkunft: Hier steht das Stroh für das Nachtlager, in dem die/der für eine gewisse Zeit auf sich selbst Angewiesene keine wärmende, liebende Gattin vorfindet. Die Trauer des Alleingebliebenen vermengt sich hier jedoch mit der Freude darüber, auch einmal frei und unabhängig zu sein.

Suttera.

Souterrain (von französisch sous-terrain für ‚unterirdisch‘) oder Tiefparterre ist ein Synonym für das Unter- oder auch Keller-Geschoss eines Gebäudes, wenn dessen Fußboden unterhalb des Geländes auf der Seite der Straßenfassade liegt und die betreffenden Räume zum Wohnen bzw. dem dauernden Aufenthalt von Personen dienen und entsprechend ausgelegt sind.

Suttere.

Der Himmel auf Erden – zumindest beim Veschber. Nichts Schöneres, als eine Dose Brät aufzumachen und festzustellen: Ja da hat’s aber viel Sutt’re drin. Und so hol ich mir immer beim Brenner am Wochemarkt Nachschub und öffne die Dose immer mit Vorfreude. Schon als Kind habe ich immer abends verkündet: „Die Suttre krieg aber ich!“

Teenager und Twen.

Das Wort Teen(ager) stammt aus dem Englischen und bezeichnet eigentlich einen Menschen, der mindestens 13 und höchstens 19 Jahre alt ist. Der Twen hingegen bezeichnet einen Menschen, der das 20., aber noch nicht das 30. Lebensjahr vollendet hat. Das Wort wurde abgeleitet von englisch twenty ‚zwanzig‘. Für die Teenager war früher die BRAVO die Leitzeitschrift und für die Twens die gleichnamige Zeitschrift TWEN.

Thusnelda.

„Wie hoißt denn dei Thusnelda“, das hörte ich in meiner Kindheit hin und wieder. Es geht um einen abwertenden Begriff für eine „anstrengende“ Frau – soll’s ja früher gegeben habe – heute gibt’s das nicht mehr :-). Die heißen heute vielleicht eher Helikoptermütter.

Die Ur-Thusnelda war die Frau des Cheruskerfürsten Arminius, der die Römer in der berühmten Varusschlacht vernichtend schlug.

Manchmal passiert es in der Geschichte, dass sich ein positiv besetztes Wort gravierend verändert – wie in diesem Fall. Thusneldas Name, der im 19. Jahrhundert noch positiv war, wurde im 20. Jahrhundert umgedeutet. Mitverantwortlich war mit Sicherheit Kleists „Hermannsschlacht“, die Schullektüre etlicher Generationen. Thusnelda wurde zur Bezeichnung für nervige Ehefrauen und weibliche Dienstboten. Aus T(h)usnelda entstanden das Kosewort Tusschen und schließlich Tussi oder Tusse als Schimpfwort für Frauen bzw. mehr noch als Klischee eines oberflächlichen, eitlen „Dummchens“. So koas ganga.

UKW, LW, MW, KW und LKW.

„Was isch au dees“ wird der junge Mensch fragen. Das sind Abkürzungen für Radiowellen. UKW = Ultrakurzwelle, LW = Langwelle, MW = Mittelwelle und die KW Kurzwelle. Für uns musste ein ordentlicher Radio alles diese Wellen zur Auswahl haben, damit wir im Äther auf die Suche nach Radiostationen gehen konnten, die unsere Musik spielten und nicht jene Schlagerliedchen für Mutti und Oma. In der Schweiz soll das UKW-Radio zugunsten des DAB-Radios abgestellt werden und unter Führung von Roger Schawinsky (früher Chef von Sat1, heute Besitzer des Radiosenders „Radio 1“) formiert sich reichlich Widerstand.

Für mich waren damals die folgenden Radiostationen die wichtigsten (auf Langwelle war nur der Deutschlandfunk interessant):

- Bayern 3 und SWF 3 sowie Ö3 und SRF 3 auf UKW

- Radio Luxemburg (deutsch und englisch jeweils auf MW

- SR 1 Europawelle auf MW

- Radio Monaco auf KW

- AFN auf MW

- Der Piratensender Radio Caroline auf KW

- Der Polizeifunk auf UKW (war aber verboten)

Der LKW hingegen ist keine Welle, sondern ein Leberkäswecken :-).

Um die Häuser ziehen.

So nannte man es, wenn man abends ohne konkretes Ziel ausging oder eine Kneipentour durchzog. Heute geht man eher „auf die Piste“. Das dauerte meistens bis in die Puppen, mitunter auch mal ein ganzes Wochenende.

Unter ferner liefen.

So ein toller Begriff und das entgegen jeglicher grammatikalischen Vernunft. Schlecht, schlechter, am schlechtesten; abgeschlagen, bedeutungslos, kaum erwähnenswert. Man konnte 5ter, 10ter, vorletzter sein, aber nicht unter ferner liefen :-). Herkunft: Früher wurden in England beim Pferderennen nur die wichtigsten Ränge genannt. Für die nicht wichtigen Ränge gab es eine Sparte „also ran“, was in Deutschland als „ferner liefen“ übernommen wurde.

Vakanz.

Als Vakanz (mittellateinisch vacantia – das Freisein, Leersein) wird die Tatsache bezeichnet, dass ein Amt oder eine Arbeitsstelle momentan nicht besetzt ist. Ich kenne den Begriff aber als Bezeichnung für die Schulferien. Bei uns natürlich als Fakanz ausgesprochen. Meine Sicht: Wenn man arbeitet, dann hat man Urlaub und wenn man Rentner ist, dann hat man Ferien und somit Dauervakanz.

Das Veschper.

Eines der wichtigsten Themen überhaupt – zumindest früher, als man noch mehr gschafft hat als heute. Seinen Ursprung hat das Wort im Lateinischen. Jeder verbindet damit im Grunde das kalte Abendessen und da wurde mancherorts schon ordentlich aufgetischt:

- Schwartenmagen

- Schwarzwurst

- Leberkäs

- Brät

- Leberwurst

- Rauchfleisch

- Landjäger

- Wurstsalat

- Käs

- Rettich und Radieschen

- Gurken

- Bier

- Most

Im Grunde „das Paradies auf Erden“ für einen richtigen Schwaben nach einem harten Arbeitstag. Meine Großeltern in Waldhausen hatten da noch ein paar Zwischen-Veschper-Pausen eingebaut. Um 9 Uhr, die hat sich bis heute gehalten und ist sogar gewerkschaftlich verbrieft und um 16 Uhr. Interessanterweise gibt’s das auch in dr Schwyz – da sagt man „Z nüni“ und „Z vieri“ – hat sich auch bis heute gehalten. Und wem des et langt, der geht halt noch in die Kirche, dort gibt’s mancherorts die Vesper (liturgisches Abendgebet). Diese dient mehr der geistigen Nahrung und wird im Kloster Neresheim um 18 Uhr abgehalten.

Wackeldackel und gehäkelte Klopapierrolle.

Der Wackeldackel ist schon lange ein Kultartikel wird seit 1965 von der Firma Rakso in Deutschland hergestellt. Der Internetsuchdienst Google feierte am 30. September 2020 das 55-jährige Jubiläums des Wackeldackels mit einem interaktiven Doodle. Zu sehen ist der typische Dackel auf einer Hutablage während einer Autobahnfahrt durch die sonnige, bayerischen Alpenlandschaft. Im Hintergrund ist Schloss Neuschwanstein zu sehen, während am Himmel ein Heißluftballon in den Farben Schwarz-Rot-Gold vorüberzieht.

Die gehäkelte Abdeckung für die Klopapiertolle war in den 1960/70er Jahren vor allem in Deutschland weit verbreitet. Neben dem ästhetischen Aspekt diente eine Abdeckung des Klopapiers auch dessen Sauberkeit, der Standfestigkeit sowie dem Verhindern eines unerwünschten Papierabrollens. Die häufig selbstgehäkelten Klopapierhüte gehörten zum „traditionellen Symbolkosmos des Trivial-Schemas in Deutschland“ – so wie „der röhrende Hirsch“ oder „das bestickte Sofakissen“. Und wenn dann noch ein „Fahrer mit Hut“ hinter dem Lenkrad saß, dann war das das gesamte Ensemble an deutscher Spießigkeit auf deutschen Autobahnen.

Warum ist die Banane krumm?

Kinder fragen viel und Erwachsene antworten weniger viel. Wenn es den Erwachsenen früher auf den Keks ging, immer wieder auf „Warum“ zu antworten, hieß es dann oft: „Warum ist die Banane krumm? Darum!“ In der Hoffnung, dass die Fragerei dann ein Ende hat.

Am 8. Januar 1973 schaffte es dann diese Problematik ins Fernsehen – genau gesagt in die „Sesamstraße“ und das Titellied ging so:

„Der, die, das, / wer, wie, was, /wieso, weshalb, warum, / wer nicht fragt, bleibt dumm!

Der, die, das, / wer, wie, was, /wieso, weshalb, warum, / wer nicht fragt, bleibt dumm!

Tausend tolle Sachen, / die gibt es überall zu seh’n, / manchmal muss man fragen, / um sie zu versteh’n!

Der, die, das, / wer, wie, was, /wieso, weshalb, warum, / wer nicht fragt, bleibt dumm!“

Weibsbild.

Ein sehr negativ besetzter Begriff für eine Frau wie z.B. „So ein unverschämtes Weibsbild kommt mir nicht noch einmal ins Haus!“ Beim Mannsbild ist das wieder einmal ganz anders wie z.B. der Begriff „der ist aber ein gestandenes Mannsbild“ zeigt. Hier wird das positive markante Äußere betont.

Wienern.

Man könnte ja meinen, dass das vielleicht eine besondere Fortbewegungsart in Wien sei, etwa so wie streunen. Weit gefehlt. Man brachte die Schuhe auf Hochglanz. Die Schuhe wurden eingewichst und dann so lange gewienert, bis sie wie neu glänzten. Dann konnte man wieder auf die Piste zu den Mädels, denn die schauten oft zuerst auf die Schuhe, um den Träger schnell einzuordnen, was das wohl für einer sei.

Zipfel und Zipfele.

Davon gibt es mehrere Arten. Jede Bettdecke und jedes Kopfkissen hat vier davon. Manche mögen den Wurstzipfel, meistens wurde der aber verschenkt oder er kam in das Paket „für den Hund“. Und dann wird auch der Penis eines kleinen Jungen, in Form eines Diminutivs, als Zipfele bezeichnet, wobei hier auch an den Begriff „Buabaspitzla“ zu erinnern ist.

Mein Bruder Harald saß als kleiner Bub immer mit seinem Kissen (das von ihm Anna genannt wurde), vor dem Fernsehen und zipfelte es mit der einen Hand (d.h. er spielte mit einem Zipfel des Kissens) und mit der anderen Hand goutierte er Haribos Gummibärchen. So saß er, der etwas unruhige Bub, immer völlig entspannt da. Als er zum „Bund“ nach Ellwangen einrücken musste, nahm er doch tatsächlich seine „Anna“ mit – unglaublich – aber vielleicht hat sie ihn mit ihren Zipfeln getröstet – er hasste den „Bund“.

Zuchthaus.

Das Zuchthaus war ab dem 18. Jahrhundert ein Gefängnis mit strafverschärfenden Haftbedingungen für Häftlinge, die wegen nicht mit der Todesstrafe bedrohter Verbrechen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt waren. Wesentlicher Bestandteil der Zuchthausstrafe war der Zwang zu harter körperlicher Arbeit, oft bis zur Erschöpfung, zum Beispiel in Steinbrüchen oder beim Torfstechen. Die Hauptaufgabe bestand wohl darin, den Zuchthäuslern „Zucht und Ordnung“ beizubringen. In der BRD wurde das Zuchthaus am 25. Juni 1969 durch das Erste Strafrechtsreformgesetz abgeschafft.

Hinweis:

Wer sich für Schwäbische Wörter und Ausdrücke interessiert findet reichlich Stoff auf der Website des Heimatvereins Möglingen (mit oim g) – et Megglinga !!!

Heimatverein Möglingen (heimatverein-moeglingen.de)

So, des war jetzt doch koi Sach et oder etwa doch a Jessassach – woiß mrs?

Wilfried „Billie Wichai“ Müller