Gedicht.

Es gibt Gedichte, in denen sich am Zeilenende keine Wörter reimen und Gedichte, in denen sich am Zeilenende alle Wörter reimen und es gibt kurze, lange und gaaaaanz lange. Damit wurden wir im Gymnasium traktiert. Zum einen mit dem Versmaß (auch Metrum genannt), das beschreibt in der Lyrik die Anordnung von betonten und unbetonten Silben innerhalb eines einzelnen Verses. Grausige Begriffe wie Jambus, Daktylus, Trochäus und Anapäst bestimmten manche Deutschstunde.

Das berühmteste Gedicht ist jetzt mal nicht von Goethe, sondern vom Matthias Claudius und heißt „Abendlied“ und die Zeilen kennt wirklich jeder „Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen….“

Zu Zeiten Theodor Storms konnte mit Gedichten, die in den Tageszeitungen veröffentlicht wurden, noch gutes Geld verdient werden, heute ist das brotlose Kunst geworden.

Auswendiglernen war für viele ein Graus. Ich konnte das recht gut und scheute auch lange Gedichte nicht, für die wir mehr Zeit bekamen und die teilweise von mehreren SchülerInnen abschnittsweise vorgetragen wurden, wenn Schiller und Goethe es wieder mal übertrieben hatten. Es gab aber wenige, die wirklich gut vortragen konnten; die meisten leierten ihren Text einfach nur herunter, damit die Angelegenheit schnell erledigt ist. Schwieriger waren da schon in den höheren Klassen die Gedicht-Interpretationen. Aber wehe, jemand hat es gewagt, den Taucher von Goethe in diesen beiden Variationen vorzutragen. Dann gab es sofort eine „6“ mit Eintrag im Klassenbuch:

„Der Taucher – Gluck Gluck, weg war er“ oder „Wer wagt es, Knappersmann oder Ritt, zu schlunden in diesen Tauch….“. Richtig heißt es natürlich „Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, zu tauchen in diesen Schlund? Usw. usf…..

Die Generation unserer Eltern konnten die alten Klassiker wie z.B. den Zauberlehrling bis ins hohe Alter aufsagen. Apropos aufsagen, das war oft eine Sache bei Hochzeiten oder runden Geburtstagen, bei denen wir Kinder oder unsere Mutti ihren Auftritt hatten. Meine Sache war das nicht, also musste Harald immer ran.

Wie so aus ergiebigen Quellen zu vernehmen ist, gibt es mutige Lehrer, die es noch wagen den Zauberlehrling auswendig lernen zu lassen. Voraussetzung dazu (von Seiten des Lehrers): Nerven wie Drahtseile und Konfliktwilligkeit mit den Eltern – denn wie nicht selten heutzutage – die armen Kinder sind aus Sicht der Eltern damit völlig überfordert. Und wenn es wirklich mal gelingt, hat die Lehrerin ein außergewöhnliches Erfolgserlebnis.

Am längsten Gedicht der Welt würde aber jeder scheitern. Es stammt von dem amerikanischen Prärie-Poeten Dave Morice und breitet sich über 10.000 Seiten (!) aus.

Meine Erkenntnis: Mangelnde Anforderungen führen zu Erfolgen auf niedrigem Niveau.

Der bekannteste Aufsager ist „das Kind“ (gespielt von Katja Bogdanski) aus Loriots „Weihnachten bei Hoppenstedt“: „Zicke Zacke Hühnerkacke“. (Es gibt sogar ein Brettspiel, das so heißt).

Sarah Wagenknecht soll sogar als Schülerin das Kunststück fertiggebracht haben, den „Faust“ auswendig zu lernen.

Aus meiner Schulzeit sind mir noch in bleibender Erinnerung:

- Das Lied von der Glocke (Schiller)

- Der Taucher (Goethe)

- Der Zauberlehrling (Goethe)

- Die Brücke am Tay (Fontane)

- Die Bürgschaft (Schiller)

- Erlkönig (Goethe)

- Gefunden (Goethe)

- Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland (Fontane)

- John Maynard (Fontane)

Und dann gibt es noch Gedichte, die hat man in der Schule nicht gelernt:

- Advent (Loriot)

- Der Lattenzaun (Christian Morgenstern)

- Die Affen (Wilhelm Busch)

- Die Ameisen (Ringelnatz)

- Die Made (Heinz Erhardt)

- Dunkel war’s, der Mond schien helle (Volksmund)

- Ein Mensch (Eugen Roth)

- Es war einmal ein Mann (Kinderreim)

Meine Favoriten sind

- Die Stadt (Theodor Storm)

- Stufen (Hermann Hesse)

Graf Koks.

Eine mögliche Erklärung findet sich im Umfeld neureicher Bürgerlicher im 19. Jahrhundert, wie den Industriellen-Familien Stinnes, Thyssen und Krupp, die sich mit frischgewonnenem Reichtum aus dem Umfeld der Montanindustrie Adelsinsignien erwarben und von Alteingesessenen spöttisch als „Schlotbarone“ oder „Koksgrafen“ bezeichnet wurden. Der Volksmund benutzte den Begriff für ganz besonders wichtigtuerische herausgeputzte feine Pinkel. Dann hieß es „Der läuft rum wie Graf Koks“. Der Begriff war so populär, dass Tucholsky daraus eine Romanfigur für die Kurzgeschichte „Der Floh“ kreierte.

Auch ein Hut wurde so bezeichnet. Die Melone, ein steifer, abgerundeter Hut, der 1849 erstmals in Southwark, London, von den Hutmachern Thomas und William Bowler gefertigt wurde und im englischsprachigen Raum nach seinen Erfindern meistens „Bowler“ heißt, wurde bei uns als „Koks“ bezeichnet.

Griffelschpitzer.

Substantiv, männlich – der Genderisierung bisher entkommen. Zum einen war das für uns in der Dreißentalschule Ende der 50er Jahre, ein kleines Gerät zum Anspitzen des Griffels, unseres ersten schulischen Schreibgerätes. Es wird aber auch eine kleinliche, spitzfindige Person so bezeichnet – also eine Art Erbsenzähler.

Gruscht & Glomp.

Das Wort Gruscht ist schon sehr alt und stammt aus der Zeit der Ritterrüstungen und bedeutete Kriegsmaterial. Heute bedeutet es wertloses Zeug. War der Schwabe doch schon länger ein Pazifist? Das bedeutet jetzt aber nicht, dass Gruscht weggeworfen wird. Dafür braucht der Schwabe den Dachboden, den Keller, den Schuppen und die Garage – man könnte den Gruscht ja doch noch zu irgendetwas brauchen.

Wenn er sich aber zu nix mehr gebrauchen lässt, dann ischs a Glomp. In Oberkochen feierte das Wort an Stammtischen und in Fraktionen fröhliche Urständ – das Scheerer-Areal isch a richtig alts Glomp – des ghört weg. So eine Meinungsströmung damals. Heute sieht man aber einige der damals Schimpfenden durchaus genüsslich in schönem Ambiente bei Rostbraten mit Spätzle und Bier oder Wein im Gasthaus „Scheerer-Mühle“ sitzen und lassen den Herrgott einen guten Mann sein.

Gsälz.

Es ist einfach die schwäbische Gottseligkeit zum Frühstück: Einen Wecken mit Butter bestrichen und mit Erdbeergsälz belegt und einen Kaffee dazu. Das langt uns – aber mir et, I brauch ebbes rächts. I am a Müsliman.

Früher haben die Menschen Lebensmittel dadurch haltbar gemacht, indem man diese in Salz eingelegt hat. Nach der Erfindung des Zuckers konnten Früchte auch „abgekocht“ werden. Das Wort Gsälz ist aber geblieben.

G’schäft.

Hat was mit Schaffen zu tun, deshalb sagen wir auch „Schaffa isch halt a G’schäft“. Aber ein G’schäft haben oder ins G’schäft ganga, das ist ein himmelweiter Unterschied.

Alle gehen ins G’schäft: Der Arbeiter, der Beamte, der Lehrer, der Manager, der Ministerpräsident – kurz älle, fascht älle. Man verlässt morgens das Haus, küsst seine bessere Hälfte und sagt: I gang jetzt ins G’schäft, bis heit Oabnd. Der Zeissianer geht aber nicht ins G’schäft, der geht zum Zeiss, früher zum Zeissa-Karle. Wenn der Rasen im Garten nach einer Rasur schreit, isch des ja koi G’schäft, weil eben zu wenig Arbeit. Kommt man aber nach sechs Wochen Urlaub zurück und muss die Blumen im Garten wieder (hin)richten (frei nach Edmund Stoiber), dann kann das schon ein Jessasg’schäft sein. Kommt aber selten vor, denn welcher richtige Schwabe macht schon sechs Wochen Urlaub – des wär ja Geld hehgmacht.

Der Hermann Metz ergänzt: Wer in einer der zahlreichen Oberkochener Fabriken arbeitete, sagte am Morgen: »I gang ens Gschäft«, oder am Abend: »Em Gschäft hent se mii wiedr saumäßig g‘ergrt.« Mit dem Gschäft war automatisch schaffen verbunden, das war jedem klar. Nicht ins Gschäft gingen der Zimmermann, der Lehrer, die Verkäuferin, der Pfarrer usw. Ob dia au wirklich ebbas gschafft hent, dao, wo se gschafft hent?

Bleibt noch die Frage: „Ob mr scho sei Gschäft gmacht häb.“ Das ist dann aber was völlig anderes und schaffa muass ma dabei scho au.

Hägger.

Hier handelt es sich nicht um die schwäbische Variante eines ITlers, der illegal in fremde Computer eindringt, sondern schlicht und einfach um den Schluckauf. Natürlich finden wir reichlich medizinische Erklärungen für diesen körperlichen Vorgang – aber es gibt nur eine Erklärung dafür: Jemand denkt an dich :-).

Heidewitzka.

Auf geht’s, los jetzt, so die Bedeutung aber bekannter ist das Karnevalslied entstand 1936 während der Zeit des Nationalsozialismus und ist in kölscher Sprache verfasst. Es hat einen eingängigen Refrain und wird im rheinischen Karneval bis heute gesungen. Der Text beschreibt die alljährliche Schiffstour einer Männergesellschaft von Köln rheinaufwärts nach Königswinter zum Drachenfels, was nahezu zwangsläufig mit dem Genuss größerer Mengen Alkohol verbunden wird. Über die Herkunft und die Bedeutung des Wortes Heidewitzka gibt es verschiedene Interpretationsversuche. Sicher ist, dass es sich nicht um einen kölschen Ausdruck handelt, sondern eher um eine Verballhornung des Hitler-Grußes. Auch als Ersatz der deutschen Nationalhymne wurde das Lied verwendet – ohne Witz. Noch 1953 wurde das Lied beim ersten Staatsbesuch Bundeskanzler Konrad Adenauers in Chicago gespielt, obwohl Adenauer 1952 erreicht hatte, dass die dritte Strophe des Deutschlandliedes die offizielle Nationalhymne der Bundesrepublik wurde.

Refrain:

Heidewitzka, Herr Kapitän

Mem Müllemer Böötche fahre mer su jän,

mer kann su schön em Dunkle schunkele

wenn üvver uns de Stääne funkele

Heidewitzka, Herr Kapitän

Mem Müllemer Böötche fahre mer su jän

Heiermann.

Dieser Begriff ist mit dem Ende der DM gestorben. Als ich in Düsseldorf wohnte oder später auch beruflich dort zu tun hatte, ging ich öfters in einen Jazz-Club. Da ging immer jemand mit einem Hut herum und rief: „Heiermann“ – er wollte damit sagen, dass man ein 5 DM-Stück für die Band rausrücken sollte.

Der Heiermann – das alte 5‑DM-Stück (Archiv Müller)

Heiligsblechle.

Das hat einen interessanten Hintergrund. Das war der Hartz4-Ausweis des Mittelalters. Eine Blechmarke für die Armen, welche die Kirche an die Armen ausgab, womit sich diese dann die Armenspeisung oder andere Vergünstigungen sichern konnten. Und da es von der Kirche kam war die Blechmarke eben heilig.

Zeiten ändern sich, die Bedeutung von Worten mitunter auch. Und so wurde eines Tages das Auto von Daimler und Benz das Heilige Blechle der 60er Jahre. Das konnten sich aber jetzt nicht mehr die Armen leisten, sondern die Reichen (den Benziner) und die Bauern (den Diesel). Und wehe irgendoiner macht mr n Kratzer in mei Heiligsblechle, na ischs aber zappaduschter.

Henich, hee.

Der Begriff „hee“ bedeutet so viel wie kaputt, aber auch tot. „Dui Maschee isch hee“ heißt, dass diese Maschine kaputt ist. „Henich“ wird als Eigenschaftswort benutzt: des heniche Glomb = das kaputte Gerümpel. „Mach des et hee, des derfsch et hee macha“ heißt nichts anderes als „mach das nicht kaputt“.

Und was man überhaupt nicht machen darf, da wird der Schwoab grätig: „Geld heemacha“. Also zum Beispiel eine Sammlung von Büchern, Schallplatten, Briefmarken anlegen, a nuie et neetige Hos‘ kaufen o.ä.m. – des isch Geld heegmacht.

Leider ist es heute auch schon so weit gekommen, dass man „sei Geld heemacht“, wenn man es auf die Bank bringt. Wo soll dees no nafiera……. Und d‘ Stadt will au no meine Äcker, damit Reigeschmeckte dahanna ihr Häusle baua kennet……I glaubs ja et.

Humanismus.

Das ist eine Haltung, die von der Achtung der Würde des Menschen geprägt ist und im Mittelpunkt allen Denkens steht der Mensch, die ihren Ausgangspunkt in der Renaissance hatte. Hört man auch heute in vielen Sonntags- und Feierreden.

Das humanistische Gymnasium leitet seine Bezeichnung von der Bildungsidee der neuhumanistischen Bildungsreformer um Wilhelm von Humboldt im Zuge der Preußischen Reformen ab. Die alten Sprachen Latein und Griechisch beherrschten als „humaniora“ die Stundentafel, daneben standen vor allem Mathematik und „historische“ Fächer, Deutsch nur mit zwei bis drei Wochenstunden. Dazu kamen noch ein wenig Französisch und Physik/Naturkunde. In der öffentlichen Meinung zählten die Absolventen des humanistischen Gymnasiums lange zur Bildungselite. Obwohl seit der Oberstufenreform (ab 1972) die herkömmlichen Gymnasialtypen hinfällig sind, hält sich die Bezeichnung „humanistisch“ für Gymnasien, die eine 5. Klasse mit Lateinunterricht und Altgriechisch als dritte Fremdsprache zur Wahl anbieten.

Das 1526 gegründete Melanchthon-Gymnasium in Nürnberg gilt als eines der ältesten Humanistischen Gymnasien im deutschsprachigen Raum.

Das humanistische Bildungsideal blieb auf Kosten einer allumfassenden gewinnorientierten Kosten-Nutzen-Handlungsweise weitestgehend auf der Strecke. Aufgrund der gesellschaftlichen Zustände wäre eine neue Renaissance durchaus wünschenswert.

Ich les‘ dir gleich die Leviten.

Hier soll jemand ermahnt, getadelt oder geschimpft werden. Der Begriff geht auf das Dritte Buch Mose zurück, das auch „Levitikus“ genannt wird. Da es inhaltlich überwiegend um Verhaltensregeln für die Benediktinermönche geht, wurden diese meistens vom Bischof bei den üblichen Andachten und Bußübungen vorgelesen.

Kittel, Schürze und Blauer Anton.

Der Kittel war in der Regel der blaue Arbeitskittel der Bauern. Später sagten die Männer auch zum Jacket Kittel. Die Kittelschürze war der Kittel für die Frau, daheim am Herd, und der Blaue Anton war Arbeitsanzug für die Männer, der auch bei der Feuerwehr eingesetzt wurde.

Knickerbocker.

Als Knickerbocker bezeichnet man Überfallhosen, die etwa wadenlang sind und besonders weite Beine haben. Gedacht waren die Hosen eigentlich als strapazierfähige Bekleidung für sportlich aktive Männer wie Bergsteiger und Wanderer. Deshalb bestanden sie früher auch aus Leder. Die Torhüter der Fußballmannschaften trugen bis 1920 ebenfalls gern welche aus Leder, denn damit konnten sie sich gut vor Verletzungen schützen. Dazu gehörte selbstverständlich eine Schiebermütze.

Der ungewöhnliche Name geht auf die Satire „A History of New York“ zurück. Diese wurde 1809 vom Autor Washington Irving veröffentlicht, der dafür jedoch das Pseudonym Diedrich Knickerbocker verwendete. Die Hauptfigur trug den Namen Jansen Knickerbocker. In der Satire wurden die ersten Siedler New Yorks beschrieben, welches damals noch als Neu Amsterdam bekannt war. Diese Siedler kamen aus Holland und trugen Hosen, die bis zu den Waden reichten. Aus diesem Grund wurde Knickerbocker ein Spitzname für die Menschen, die in der Stadt wohnten.

Seit dem Erfolg der TV-Serie „Peaky Blinders“ wurden die Knickerbockers wieder modern – leicht modifiziert eben.

Die berühmtesten Träger war in meiner Kindheit und Jugend der Meisterdetektiv „Nick Knatterton“, einer Comic-Figur, gefolgt von meinem Deutsch- und Erdkundelehrer am PGO „Dr. Sigurd Enders“. Auch er im kompletten Anzug (allerdings ohne Mütze, sondern mit Hut); das Jackett allerdings oft vollendet übergeworfen.

Und ich gestehe, ich habe eine Saison lang auch einen mit Fischgrätenmuster getragen, den ich von meinem Cousin Dolfi aus Fulda bekommen habe. Den fand ich irgendwie cool und bin damit sogar mal bei einem Fußballspiel als Ersatztorwart in der Klasse vom Huga-Paule im Tor gestanden. Bei uns nannte man die Hose damals „Epfelstehlerhos‘“.

Kolonialwaren.

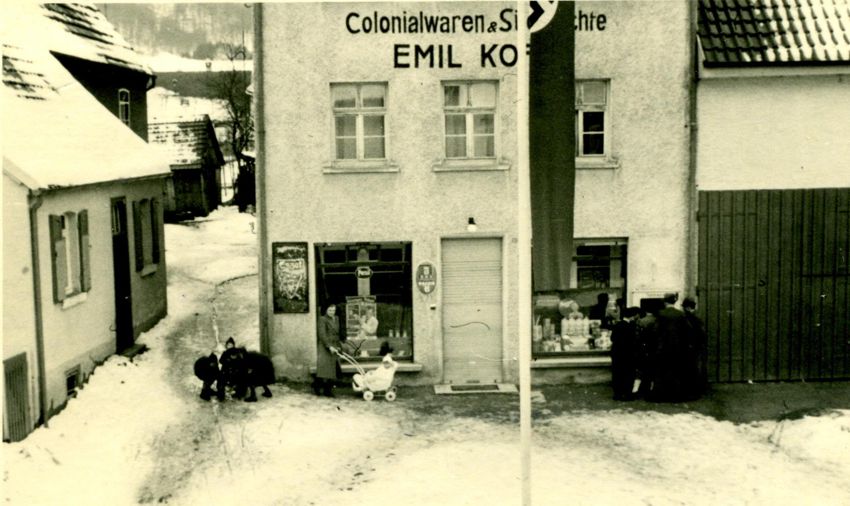

So bezeichnete man früher, besonders zur Kolonialzeit, überseeische Lebens- und Genussmittel, wie z.B. Zucker, Kaffee, Tabak, Reis, Kakao, Gewürze und Tee. Kolonialwaren-Händler importierten diese Produkte, die in Kolonialwarenläden und ‑handlungen verkauft wurden. Der Kolonialwarenhandel wurde statistisch vom Produktenhandel und vom Manufakturhandel abgegrenzt. Auch Oberkochen hatte einen solchen Laden in der Heidenheimer Straße – damals noch Langgaß‘.

Das Kolonialwarengeschäft „Kopp“ in der heutigen Heidenheimer Straße Nr. xx (Archiv Müller)

Kulturbeutel.

Ein seltsames Wort. Als ob die Kultur eines Landes in einem Beutel Platz hätte – na ja, mit Ausnahme in Corona-Zeiten, da war so ein Beutel noch zu groß für die Kultur, denn die war em Oimr odr em A…..:-).

Ein Kulturbeutel, auch Necessaire genannt, ist ein kleiner Behälter zur Aufbewahrung von Hygiene-Artikeln, zum Beispiel Zahnbürste und Zahnpasta, oder Utensilien zur Nagelpflege wie Nagelfeile und Nagelschere. Wenn das allerdings alles ist, was der Deutsche als Kultur bezeichnet……. Da benutze ich lieber den Begriff Necessaire – wie notwendig.

Kurschatten.

Ein Kurschatten ist eine Person, zu der, während einer Kur, ein enger Kontakt – meist von einem anderen Kurgast – aufgebaut wird. Er impliziert Erotik, die entstehende Beziehung kann aber auch platonisch bleiben. Soweit die Definition. In den 60er und 70er Jahren als man für alles und nichts eine Kur verschrieben bekam, waren Kurschatten sehr real und für die häuslichen Partnerschaften durchaus gefährlich, sobald man sich nicht an die eiserne Regel hielt: „Gessa wird dhoim“. Heutzutage, und da habe ich in den letzten Jahren eigene Erfahrungen gemacht, ist mehr der „Alkohol in der Gruppe“ das Hauptproblem. Ansonsten entstanden natürlich auch Freundschaften und Ehen, denn wie überall in der Welt gab es auch hier eine zerstörende und eine aufbauende Wirkung.

Lohntüte.

Die Lohntüte für die Arbeiter und die Gehaltstüte für die Angestellten ist ein heute meist nur noch metaphorisch benutzter Begriff für die regelmäßige Barzahlung des Gehalts. Arbeitnehmer wurden lange Zeit durch Barzahlung am Zahltag entlohnt. Das Arbeitsentgelt wurde am Ende des Monats, wöchentlich oder zweiwöchentlich in bar ausgezahlt. Das Bargeld wurde aus Sicherheitsgründen in eine Tüte aus Papier verpackt, worauf oft die genaue Lohnabrechnung (Lohnzettel oder ein endlos langer Lohnstreifen) mit Bruttolohn, Abzügen und Nettolohn abgedruckt war. Dadurch konnte der Empfänger direkt durch Nachzählen den Inhalt kontrollieren.

Apropos Kontrolle. Bei einigen wackligen labilen Zeitgenossen, stand die Ehefrau pünktlich am Werkstor, um die Lohntüte mit Inhalt zu sichern, bevor der geliebte Gatte für unliebsame Umsatzsteigerung in den örtlichen Kneipen sorgte – auch in Oberkochen.

Wir mir Frau Dörrich berichtete, hat mein Vati sein Geld immer sofort auf die Wingert’sche Bank in der Heidenheimer Straße gebracht. Guter Mann.

Loschiherr bzw. Logschifraelein.

Nach dem Krieg (2. Weltkrieg) herrschte in Oberkochen eine Wohnungsnot, wie man sie sich heute nicht mehr vorstellen kann, wäga de Flichtleng, de Zeissianer ond sonschtige Reigschmeckte :-). Aus diesem Anlass kamen viele Haushalte in den Genuss eines solchen Herrn oder Fräuleins Loschiherrn. Für ihr Minizimmer, natürlich ohne Waschgelegenheit und ohne Abort kamen sie mit einer Miete von fünf Mark pro Monat davon. Das dem Mieter Entgangene wurde durch diverse Arbeiten ausgeglichen. So hängte man dem Loschiherrn an: Holz machen, sägen, spalten, aufbeigen, Kurzschlüsse in der Elegdroenschdallazio beseitigen, den Garten schoren, im Wald Buachala lesa usw. Die Fräuleins belästigte man mit solchen engagierten Arbeiten eher nicht.

Meedela.

Hier sind Gemeinsamkeiten mit dem Wort Modalitäten auszumachen. Es wird allerdings anders gebraucht: „Meedela macha“ heißt Umstände machen, sich umständlich anstellen, sich zieren. „Jetzt mach koane Meedela und schaff dei Sach’“ – stell dich nicht so an und mach deine Arbeit.

Mein lieber Freund und Kupferstecher.

Daran beißt sich die Sprichwörterforschung leider die Zähne aus; wir wissen es nicht. Man hat es mal dem Dichter Friedrich Rückert zugeschoben, der tatsächlich mit einem Kupferstecher befreundet war.

Mors lehren

steht für die Bemerkung Anstand, Benehmen beibringen oder jemanden energisch zurechtweisen und ist eine heute eher selten gewordene Redewendung. Die Ankündigung, jemanden „Mores zu lehren“, beinhaltete manchmal eine unterschwellige oder direkte Drohung mit Gewaltanwendung, wie Züchtigung gegenüber Kindern. Ich meine mich zu erinnern, dass Vati diesen Begriff mitunter verwendete, aber auf die Umsetzung verzichtete. Und wie sagte Adolph Freiherr Knigge zu Gotthold Ephraim Lessing: „Ach lieber Lessing, als dem jüngeren von uns beiden steht es mir zwar nicht an, Ihnen Mores lehren zu wollen, aber was sein muss, muss sein… “

Mondscheintarif.

Das war eine ermäßigte Gebühr für das Telefonieren zwischen 22 und 6 Uhr. Er wurde 1974 vom Bundespostministerium eingeführt und 1980 wieder abgeschafft. Er verursachte zeitweilig Kapazitätsengpässe. Damit verbunden ist die Erinnerung der Zeitzeugen an abendliches Schlangestehen vor den, meist gelben, Telefonzellen.

Muggabatscher.

Das ist eine schwäbische Erfindung des Tüftlers Erich Schumm, der diese am 25. Juli 1953 beim Patentamt in München als Gebrauchsmuster angemeldet hat – allerdings unter dem Begriff Fliegenklatsche. Neu daran war insbesondere das Material: weicher, elastischer Kunststoff sowie einem Gelenk zwischen dem Stiel und der Fläche. Für die Muggen brachen derbe Zeiten an, erst war der gelbe Fliegenfänger, der seine ganze Schönheit in der Küche entfaltete, dann kam der Muggenbatscher, anschließend die Windschutzscheibe und heute hemmers gschafft – s‘gibt koine Mugga meeh! Die Chinesen habe natürlich den Batscher in Tennisschlägerart elektrifiziert.

Ein Arbeitskollege bei Leitz in Nanjing im Kampf gegen chinesische Fliegen (Archiv Müller)

Muggefugg.

Ein kaffeeähnliches Getränk, ein heißes Aufgussgetränk, dessen Zutaten wie Kaffeebohnen behandelt werden und das in Farbe und Geschmack Bohnenkaffee ähnelt. Die zum Ersatz der Kaffeebohne verwendeten Pflanzen enthalten, im Gegensatz zu dieser, kein Coffein. Es gibt Unterschiede zwischen Kaffeeersatz, Malzkaffee, Getreidekaffee, Zichorienkaffee und Muggefugg.

Mulle.

Es gibt vermutlich kein schöneres Wort für Katze als Mulle. Versuchs mal zum Sprechen. Da entwickelt sich sofort ein schönes Gefühl, während die Buchstaben aus dem Mund fallen. Und die ganz Alten kennen vielleicht noch das Lied, von der Bäuerin, welche die Katze verloren hat:

D´Bäure hot d´Katz verlorn

weiß net wo´s isch

se suacht älle Winkele aus:

„Mulle, Mulle, wo bisch?“

Im Höfle, im Gärtle,

was jammert se schwer:

„O Mulle, Mulle,

so gang mr doch her!“

I koch dir a Süpple,

tua Brocka dreinei

O Mulle, liebs Mulle,

komm doch wieder heim.

Musikbox.

Eine ganze Generation wurde durch sie geprägt. Sie stand in den Wirtschaften, Eisdielen, Kneipen überall wo sich die Menschen zur Geselligkeit trafen. Die berühmteste von allen war die Wurlitzer, die aber nicht überall stand, die aber immer besonders toll aussah. Mit Einführung der Single begann dann der Siegeszug. In manchen Kneipen wurde einfach dazu getanzt – bis in die Puppen.

Für die Pop-Charts war das ein ganz wichtiger Absatzmarkt. Kam eine neue Single auf den Markt, kam es nicht selten vor, dass durch die Vorbestellungen der Musikbox-Betreiber, der neue Hit sofort am Ausgabetag auf Platz 1 hochschoss.

Eine Besonderheit fanden wir in Amerika – wo auch sonst. Der Amerikaner steht ja nicht von seinem Platz auf, geht zu einer Musikbox, zahlt, wählt und geht wieder zurück auf seinen Platz – nein, dort hatte jeder Tisch seine eigene kleine Juke-Box.

Eine besondere Beziehung hatte der Chef Floriano im Eiscafe „Italia“ zu seiner Musikbox. Er hasste manche Lieder und zerbrach auch schon mal besonders lästige Scheiben. Warum er dann überhaupt eine hatte entzieht sich meinem Verständnis – zumal er auch kurz und knapp erklärte: „Mein Eis-Café ist wie eine Kirche….“ Und somit ist manches seiner Verhaltensmuster erklärbar :-).

Mit dem Aufkommen der Compact-Kassette und der CDs, die über den Walkman und den Discman abgespielt wurden, war es aus mit den großen Musikboxen.

Auf meiner letzten Wanderung in der Schweiz habe ich in einem Lokal noch eine funktionsfähige Box stehen sehen; allein das Lesen der Titel machte mir schon reichlich Spaß.

Eine alte Musikbox in den Schweizer Bergen (Archiv Müller)

Nasenfahrrad.

Ganz wichtig – Bei Scrabble ist das Wort definitiv zugelassen :-). Nachdem wir keinen Lenker erkennen können, muss es sich um eine Sehhilfe handeln. Ein anderes Wort dafür wäre noch Spekuliereisen.

Erinnerungen an meine Kindheit: Mit Brille warst du raus, beim Fußball beschränkt einsatzfähig, gelegentlich gab es auch Hänseleien. Und viele Familien hatten nur Geld für die Krankenkassengestelle, deren Bügel aus Draht waren und damit fühlte man sich einfach besch….. Ich habe sie dann jahrelang nicht mehr getragen, mit der Folge, dass die Dioptrienzahl massiv angestiegen ist. Um mit einem „Mädchen zu gehen“, wie man das nannte, war dieses Vehikel auch nicht gerade förderlich. In Fulda, der Heimatstadt meiner Cousine wurde ich Professor genannt und damit war die Sache durch. Intelligenzler halt – für die Straße nicht brauchbar.

Wilfried „Billie Wichai“ Müller