Das immerwährende Problem war das personelle

– wo findet man Bäcker? Für die jungen Leute und ihre Wanderjahre war Oberkochen nicht attraktiv, der Geselle aus Günzburg ging bald wieder in die alte Heimat, der Lehrling wurde Staplerfahrer beim Zeiss. Über die bayrische Fachzeitung gelang es, einen Bäcker aus Augsburg einzustellen, der einige Jahre in Oberkochen war, bis er sich selbstständig machte. Über Crailsheimer Bekannte konnten dreimal Gesellen aus Jagstheim und Blaufelden für uns gewonnen werden. Es war aber immer ein mühseliges Unterfangen.

Nach einigen Monaten war die Firma Carl Zeiss unser größter Kunde. Die Werksküche (damals noch im Martha-Leitz-Haus) und die Kantine waren auf kurzem Wege mit dem Handwagen zu beliefern. Schwieriger war es, die Lebensmittelgeschäfte „Goldmann“ und „Paff“ in der Brunnenhalde, im Winter mit dem Schlitten, anzufahren.

Ich erinnere mich an ein „Carl-Zeiss-Fest“ im Kochstadion, für das 10.000 Brötchen geliefert wurden. Alles von Hand geformte Schrippen! Bedingt durch die Bauart (Stahlskelett mit gemauerten Wänden und Wärmeübertragung durch ölgefüllte Rohre, die in den Feuerraum ragten), war allein schon das „Einschießen“ in den Ofen eine körperlich schwere Arbeit. Nur der mittlere Herd war in leicht gebückter Haltung zu beschicken. Vor dem unteren Herd war eine „Fußgrube“ in die man über eine Stufe absteigen musste. Diese Fußgruben waren der Grund für viele Unfälle in Bäckereien; vergaß man nach der Beschickung des unteren Herdes die Grube zu schließen, war ein Unfall vorprogrammiert. Der dritte, der oberste Herd, war nur über einen zweistufigen Tritt einsehbar, der immer davor oder weggeschoben werden musste. Dieser Herd hatte niedrigere Temperaturen und wurde vor allem für Kuchen genutzt. War die Temperatur für Brot in den unteren Herden etwas zu hoch (die Temperatur konnte nur über die Anzahl der Briketts und über Züge gesteuert werden), musste es nach halber Backzeit in den obersten Herd umgesetzt werden. Eine schweißtreibende Angelegenheit, vor allem aus dem unteren Herd.

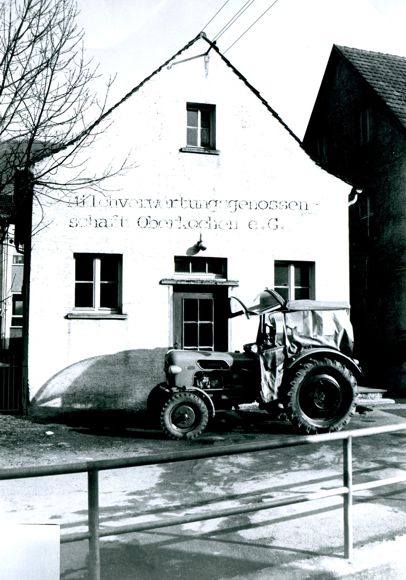

Die alte Molke in Oberkochen am Kocher gelegen (Archiv Rathaus)

Im Oktober 1959 begann ich eine zweijährige (wegen meiner „Mittlerer Reife“ um 1 Jahr verkürzt) Bäckerlehre im elterlichen Betrieb. Zu meinen täglichen Aufgaben gehörte es, Milch und Sahne für den Folgetag in der „Molke“ am Kocherkanal zu holen.

Dabei hingen zwei große Kannen am Fahrradlenker, auf dem Rückweg konnte ich nur schieben. Im März 1960 hatte ich den Führerschein und nicht nur den Weg in die Molke, sondern auch in die Berufsschule nach Aalen, durfte ich nach der morgendlichen Liefertour, mit dem Auto fahren. Ab 1. 05. 1961 war ich wieder Lehrling im Café „Ströbele“ in Ulm.

Der Pachtvertrag wurde auf 10 Jahre abgeschlossen und wir überlegten, wie es danach weitergehen könnte. Meine Eltern wollten in Oberkochen bleiben. Es gab eine langjährige Kegelrunde, bestehend aus den Ehepaaren Fritscher (Elektrogeschäft), Lebzelter (Wäscherei), Abele (Installateur), Wingert (Glaserei), Friedle (Metzgerei) und später Hurler (Friseurgeschäft). Über zwei Jahre setzte ich am Samstagabend für diese Runde die Kegel in der Grube auf. Das Ehepaar Friedle hatte einen Bauplatz an der Ecke Blumenstraße/Goethestraße gegenüber der damaligen Metzgerei Schlipf. Den Bauplatz hätten meine Eltern übernehmen können, das Ehepaar Friedle zog wieder in ihre alte Heimat, nach Bruchsal. Leider verhinderte ein Wettbewerbsverbot im Pachtvertrag diese Möglichkeit: „Beim Betrieb einer Bäckerei in Oberkochen muss ein Abstand von 700m Luftlinie eingehalten werden“.

Schlange-Stehen für gutes Brot im Katzenbach; an einem Karsamstag kamen da schon mal 600 Kunden (Archiv Fichtner)

Die Jahre im Katzenbach.

In der Katzenbachstraße 70 wurde vom Ehepaar Holz, ein von der Größe her passendes Grundstück angeboten, am damaligen Ortsrand. Oberkochen war im Aufwind, es gab Gerüchte über die tollsten Projekte. Mein Vater wollte bei einem Termin mit Bürgermeister Bosch Näheres erfahren. Als er erwähnte, der Platz sei am Ortsrand und zu abgelegen, meinte BM Bosch:

„Das hätten in Oberkochen schon viele gedacht und waren plötzlich mittendrin. Es sei geplant den Gutenbach zu einem Stadtsee anzustauen und an dessen Ufer ein Planetarium zu errichten, dessen Kuppel sich im See spiegelt, außerdem würde das Spitztal bald bebaut“. (Typisch Oberkochner Höhenflüge :-). Den See hat’s in manchen Jahren nach der Schneeschmelze auf natürliche Weise gegeben).

Am 8. August 1961 wurde der Kauf des Grundstücks in der Katzenbachstraße 70 beurkundet.

Als die Baugrube in der Katzenbachstraße ausgehoben war, wurde bekannt, dass die Planetariumpläne nicht verwirklicht werden würden. Nun war es zu spät, der Bau musste weitergehen. Am 1. Oktober 1964 wurde die Bäckerei eröffnet. Es war damals die modernste handwerkliche Bäckerei weit und breit. Im Dachgeschoß waren vier Personalzimmer und im 1. OG befanden sich zwei Wohnungen. Wegen der Ortsrandlage wurde die Ladenfläche größer gewählt, damit ein Lebensmittelsortiment Platz hatte. Am 1. 04. 1964 hatte ich meine Konditorlehre in Ulm beendet. Auf meinen Wunsch hin wurde neben dem Laden ein kleines Tages-Café eingerichtet, wie sich später herausstellte eine Fehlinvestition.

Café und Bäckerei unter einem Dach im Katzenbach (Archiv Fichtner)

Anmerkung vom Billie: „Oberkochen und sein Wunsch nach Cafés. Sobald sich jemand traute eines zu eröffnen, war das Ende abzusehen. Die meisten tranken und trinken ihren Kaffee auswärts und vom Rest kann man nicht leben.“

Bericht zur Eröffnung im Katzenbach am 1. Oktober 1964 (Archiv Schwäpo)

Bericht zur Eröffnung im Katzenbach am 1. Oktober 1964 (Archiv Schwäpo)

Ab und an wurde für kleine Gesellschaften abends geöffnet. Zum Beispiel gab eine sogenannte „Offene Runde“, gedacht für junge Leute, ins Leben gerufen von einem Vikar der ev. Kirche. Man diskutierte über aktuelle Themen, hier lernte ich meine spätere Frau kennen. Ohne das Café hätte ich sie wahrscheinlich nie getroffen, sie hatte einen großen Anteil an unserem späteren geschäftlichen Erfolg.

Neben Ladengeschäft und Café war alles vorhanden, was wir in der Dreißentalstraße schmerzlich vermisst hatten: Ein Lager für den Laden, ein Büro und große Küche sowie ein Esszimmer/Aufenthaltsraum, ein Lager zur Backstube und eine Konditorei mit Kühlraum. In der Backstube stand ein moderner, ölbeheizter vierherdiger Backofen mit 8 qm Backfläche, der mit Abziehapparaten beschickt wurde. Das Mehllager war nun im Keller, die Mehlsäcke gelangten über eine Rutsche direkt vom Lastwagen ins Lager. Von dort wurde das Mehl über eine Förderschnecke zur Siebmaschine in die Backstube transportiert. Neben einem modernen Sanitärbereich für die Mitarbeiter gab es mehrere Lagerräume, eine Waschküche, einen Hausarbeitsraum, einen Heizraum und einen 33.000 Liter Öltank. Das Öl kostete damals 8 ‑10 Pfennige pro Liter. Sogar an einen Kohlenkeller ist gedacht worden, falls einmal der Ölhahn zugedreht werden würde!

Alles war super, nur die Lage nicht. Die Hoffnung ruhte auf der geplanten Bebauung von Langertstraße und Heide. Es waren schwere Jahre. Neben der Firma Zeiss wurde nun auch der Spar-Markt „Weller“ in der Aalener Straße, das Edeka-Geschäft „Nagel“ im Adalbert-Stifter-Weg und das Progymnasium (mit Pausengebäck) beliefert.

Lehrling Erwin Fichtner, mein Vater, Geselle Anton Bezler (Archiv Fichtner)

Die frühere Bäckerei in der Dreißentalstraße betrieb nun Anton Bezler jun. und dann veränderte sich die Situation in Oberkochen grundlegend. in der Blumenstraße baute Bäcker Dickenherr und in der Lerchenstraße eröffnete die Bäckerei Engel. Etwa um diese Zeit übernahm auch der Konditor Weidl das Café „Gold“ am Turmweg – so viel Konkurrenz hatten meine Eltern sicher nicht erwartet.

1966, nach dem Besuch der bayerischen Bäckerfachschule, legte ich an der Handwerkskammer München die Meisterprüfung im Bäckerhandwerk und ein Jahr später an der Handwerkskammer Ulm die Meisterprüfung als Konditor ab.

Alfred Fichtner’s Meisterstückle (Archiv Fichtner)

1969 heiratete ich meine Renate. Sie leitete einen Kindergarten in Manzell am Bodensee und kam schon Monate vor unserer Hochzeit jeden Samstag nach Oberkochen, um sich einzuarbeiten. BM Gustav Bosch wohnte in der Nachbarschaft meiner Schwiegereltern im Jägergäßle, kannte die Familie und ließ es sich nicht nehmen uns standesamtlich zu trauen. „Er wird dir dein Leben versüßen“ sagt er in der Traurede zu meiner jungen Frau. Sicher hat er dabei nicht an ihre 60 Stunden-Woche und an maximal 2 Wochen Urlaub im Jahr gedacht.

1968 heiratete meine Schwester, meine Eltern zogen in die kleinere Wohnung im 1. OG. und überließen uns die große Wohnung, die bald von 3 Kindern belebt wurde. 1970 kam Eva-Maria, 1971 Eckhard und 1974 Ulrich zur Welt.

Die Umsätze im Laden waren zu dieser Zeit noch nicht so, wie man sich das einmal vorgestellt hatte. An der gewerblichen Berufsschule in Ulm war die Stelle eines Fachlehrers für den Werkstattunterricht für Bäcker und Konditoren ausgeschrieben. Ich bewarb mich und hätte die Stelle sofort antreten können, hätte aber nach Ulm umziehen müssen. Auf meine Frage an den Schulleiter, wie das bei dem Anfangsgehalt mit einer fünfköpfigen Familie zu schaffen ist, wusste auch er keine Antwort und so blieben wir in Oberkochen.

1976 übernahm ich mit meiner Frau den Betrieb. Durch die Bautätigkeit im Langert und auf der Heide kam langsam mehr Leben in den Laden. Trotzdem war der Start nicht einfach, wir mussten erst einmal den Warenbestand ablösen und außerdem 8 Jahre Pacht bezahlen. Meine Frau hatte etwas gespart, ich hatte nichts außer einem Auto. Die Lebensleistung meiner Eltern verdient auch heute noch Bewunderung. Nachdem sie noch 2 ½ Jahre mithelfen konnten, zogen sie 1979 in ihre oberfränkische Heimat, nach Speichersdorf.

1975 war mein Schwiegervater verstorben, meine Schwiegermutter war uns, nach dem Wegzug meiner Eltern, über viele Jahre eine große Hilfe. Sie machte die Einkäufe für die große Familie, hütete die Kinder und kochte oft für uns und die Mitarbeiter. Auch Tante Elise, ihre Schwester aus Schnaitheim, war oft in Oberkochen, um zu helfen.

Meine erste Investition war eine leistungsfähige Dampfabzugsanlage, die den austretenden Dampf direkt am Backofen absaugte. Vorher gab es nur einen Ventilator, vor allem im Sommer war das Klima in der Backstube oft unerträglich. Die Umsätze stiegen, das Café hatten wir aber nicht mehr in Betrieb genommen, denn es war schon vor unserer Übernahme oft nicht zu schaffen, während der Kaffeezeit im Laden und im Café zu bedienen.

1980 entschlossen wir uns, das Lebensmittelsortiment aufzugeben und den Laden umzubauen. Bei einem Termin an der Handwerkskammer in Ulm wurden mir Möglichkeiten aufgezeigt über eine Gewerbeförderung günstige Kredite zu bekommen, aber die Handwerksammer schickte kur und knackig folgenden Bescheid: „….wir müssen das Unternehmen als gefestigt betrachten und können aufgrund der Mittellage leider kein Existenzfestigungsdarlehen mehr gewähren…..“

Personalprobleme in der Backstube gab es ständig, denn die Firma Carl Zeiss zog „alle jungen Leute an die etwas arbeiten wollten“. Wir hatten immer wieder Meistersöhne ausgebildet, das erwies sich aber als Fehler. Sie waren zwar motiviert und die Arbeit mit den Lehrlingen machte Freude, aber sie wurden nach der Lehrzeit im elterlichen Betrieb erwartet.

Ich versuchte viermal durch die Einstellung von Bäckermeistern etwas vom Mehlstaub wegzukommen und mich mehr in der Konditorei aufzuhalten. Zwei Kandidaten waren ihr Geld nicht wert, einer machte sich selbstständig und einer wurde von der Backmittelindustrie abgeworben. Ich hatte viele Ideen in der Schublade, aber das Tagesgeschäft, die Personalsituation und meine Allergie kosteten viel Kraft.

Alfred Fichtner’s berühmte Hochzeitstorte – (Archiv Fichtner)

Als Bäcker und Konditor muss man auch immer mal wieder etwas Neues bieten. Zum einen liefen meine kitschfreien Hochzeitstorten recht gut und Dietrich Bantel zeigte mir eines Tages den Abdruck einer Hundepfote aus dem Römerkeller. Ich fertigte aus Gießharz einen Stempel, mit dem man einen Abdruck auf Marzipan herstellen konnte. Abgeflämmt wurde die „Hundepfote“, hergestellt aus Königsberger Marzipan, 600 Mal verkauft. Erfolgreich waren auch die Laugenschlaggen und die Süßen Schlaggen, ein Hefegebäck in Form des Oberkochener Fastnachtssymbols. Da immer Konditoren/innen ausgebildet wurden gab es an Ostern Schokoladehasen und Schokoeier gefüllt mit Pralinen aus eigener Herstellung. An Weihnachten stellten wir Weihnachtsmänner als Hohlfiguren und Mandelsplitter-Bäumchen her sowie an Sylvester Marzipanschweinchen.

Wir investierten auch ständig: Nach dem Ladengeschäft kam ein neuer Backofen (gasbeheizt mit 10 qm Backfläche und Wärmerückgewinnung über die Abgase). Der Kühlraum wurde abgebrochen und durch Kühlboxen ersetzt, jetzt gab es auch die Möglichkeit der Gärunterbrechung. Auch die Abwärme der Kühlmaschinen wurde für die Warmwasserversorgung des Betriebs genutzt. Eine Eismaschine mit Eis-Theke (es gab Zwetschgeneis und Heidelbeereis aus frischen Früchten), neue Knetmaschinen (eine für 100kg Mehl und eine für 10kg Mehl), jetzt mit Deckel, damit während des Mischvorgangs weniger Mehlstaub austritt. Ein Silo mit 6 Tonnen Fassungsvermögen, eine neue Teigausrollmaschine, Rührmaschine und Hörnchen-Wickelmaschine. Eine Dusche und einen Umkleidebereich für das weibliche Personal sowie einen Lieferwagen mit dem Firmenlogo „Frisch von Fichtner.“ All das war notwendig und musste auch finanziert werden.

Der Bäcker-Lieferwagen von Alfred Fichtner (Archiv Fichtner)

1986 beschlossen wir im bisher nicht genutzten Teil des Dachgeschosses eine kleine Wohnung auszubauen, das Dach zu isolieren und neu zu decken.

Ich versuchte bei einer Heilpraktikerin über Eigenblutbehandlungen der Allergie Herr zu werden, aber ohne Erfolg. 1985 und 1986 war ich in Behandlung bei einem Arzt in Heubach, der mich mit alternativen Methoden, unter anderem einer Diät, behandelte. Es ging mir besser und ich hatte sogar schon Pläne die Backstube zu vergrößern: Ein kleiner Backofen, um Brezeln in Topqualität direkt auf dem Herdboden backen zu können, eine Brötchenanlage…

Aber immer, wenn ich die Behandlung absetzte, ging es mir wieder schlechter, inzwischen hatte ich Asthma, war abgemagert und ohne Spray ging gar nichts mehr.

Ein paar Anmerkungen zur „Bäckerkrankheit“:

Oft beginnt es mit einer „laufenden Nase“ und einer Bindehautentzündung am Auge. Allergien und Asthma sind dann die nächste Stufe, die dann oft in einer Berufsunfähigkeit endet. Die Ursache für die hohe Anfälligkeit der Bäcker liegt in der hohen Staubkonzentration in der Backstube. Neben dem Mehlstaub enthält er oft noch andere Allergene aus Backmittelzutaten wie Backhefe, Eipulver oder Gewürzen. Aber auch die Alpha-Amylase aus Pilzen sowie Mehlmilben und Mehlmotten könnte zum Auslöser werden. Jedes Jahr müssen mehr als 500 Bäcker und Konditoren umschulen, weil sie eine Allergie auf Mehlstaub oder andere Backprodukte entwickelt haben. Selbstständige Bäcker, die oft schon seit mehreren Generationen eine Familientradition fortführen, stellt dies vor große wirtschaftliche und oft auch psychosoziale Probleme.

Und so blieb auch mir nach einer drastischen Einschätzung meines Facharztes keine andere Wahl.

Er meinte nur ganz trocken: „Wenn Sie nicht aufhören, schauen sie die Radieschen bald von unten an“. Nachdem eine Berufskrankheit festgestellt war, musste ich schnellstmöglich aufhören, andernfalls würde ich den Versicherungsschutz verlieren. Ich wurde nach Mannheim zitiert, nur um mir mitzuteilen, dass ich für eine Umschulung zu alt sei und somit keinerlei Unterstützung erwarten könne.

Einige Monate überlegte ich nun, nur noch Konditoreiwaren herzustellen und alles, was mit Mehl (vor allem Roggenmehl) zu tun hat, liefern zu lassen. Das hätte aber weitere größere Investitionen erfordert und der Betrieb, einschließlich der Backofen, war dafür einfach zu groß.

Die Pachtjahre.

Nun begann die Suche nach einem Pächter und nach einem Haus für die Familie, denn die Berufsgenossenschaft machte Druck. Die Suche gestaltete sich schwierig. Nach einem Inserat in der Fachzeitung meldeten sich einige Kandidaten als Pächter. Nachdem wir uns deren Bäckereien in Thüngersheim und in Aschaffenburg angesehen hatten war klar, das geht schief. Ein Bäckermeister aus Stuttgart zeigte Interesse, kam mit schwerem Daimler, aber ohne eine gschaffige Frau. Das war in unseren Augen auch keine anzustrebende Lösung.

Es folgten dann die Pächter „Jäger“ (1989 bis 2003), „Boncium“ (2004 bis 2007 ohne Backstube, nur Ladengeschäft) und der „Schlossbäcker“ aus Essingen 2007 bis 2009 ebenfalls ohne Backstube, nur Ladengeschäft). Die Wirtschaftlichkeit während der Pachtjahre entwickelte sich negativ, auch wegen des Aufkommens der Großbäckereien, und so nahmen die Dinge ihren Lauf.

Der Backofen und die Maschinen landeten für ein paar Euro in Polen. Gegen gutes Zureden bauten die fleißigen polnischen Handwerker auch das Silo aus – zum Nulltarif. Die Speise-Eismaschine und die Verkaufstheke fanden einen kroatischen Abnehmer, das Laugentauchgerät landete bei einem Frankfurter Bäcker.

Und damit war die Geschichte der Bäckerei Fichtner zu einem Ende gekommen, wie wir es uns absolut nicht vorstellten, aber eben auch nicht mehr ändern konnten.

Nach beantragter Nutzungsänderung versuchte Andreas Hug mit einer Mopedwerkstatt (2009 bis 2011) sein Glück und nach erneuter Nutzungsänderung (die Behörden wollen schließlich beschäftigt sein) fand Georg Mayer und Petra Schupke mit Baumärktle und Kuchen vorübergehend (2011 bis 2015) einen seiner verschiedenen Standorte in Oberkochen.

Abschließend.

Heute ist in den Räumen des früheren Cafés eine kleine Wohnung, Im früheren Laden befinden sich heute zwei Garagen. 2005, mit 63 Jahren, begann ich die Betriebsräume in eine Wohnung umzubauen.

Von den rund 300 Bäckereien im Altkreis Aalen (zu Zeiten meines Vaters), sind 30 übriggeblieben. Unnötig lange Ladenöffnungszeiten, die kein kleiner Betrieb mitmachen kann, sowie die Abschaffung des Nachtbackverbots (auf Druck der Industriebäcker) sind vor allem die Ursachen für das Bäckerei-Sterben. (Hier muss ich besonders aufpassen: Ich will immer Nacktbadeverbot schreiben ????).

Der erste von mir ausgebildete Konditorlehrling wurde, zum Erstaunen der Kaffehaus-Konditoren aus Aalen und Heidenheim, Innungssieger. 4 Konditorinnen danach haben auch gute Prüfungen abgelegt. 15 Bäcker und eine Bäckerin und 7 Fachverkäuferinnen wurden ausgebildet. 4, der bei uns ausgebildeten Bäcker, betreiben heute noch eine Bäckerei: Günter Mühlhäuser in Heubach, Werner Schmid in Aalen (früher Café Wellblech / Roschmann), Reinhold Stöcker in Rosenberg und Dieter Stiele in Freising.

Eine Auszeichnung, auf die jeder Bäcker stolz ist, wenn er sie erhält (Archiv Fichtner)

Wo kommt eigentlich die Brezel her? Die schwäbische Version lautet wie folgt:

Vor einigen hundert Jahren hatte der Graf von Urach einen sehr berühmten Hofbäcker. Eines Tages wurde entdeckt, dass der Bäcker ein Dieb war und von den Waren seines Grafen gestohlen hatte. Das war in jenen Tagen ein sehr schlimmes Verbrechen. Der Hofbäcker musste daher zum Tode verurteilt werden. Der Graf jedoch wollte seinen berühmten Bäcker nicht verlieren, deshalb entschied er, ihm eine Chance zu geben, sein Leben zu retten. Der Bäcker musste in nur drei Tagen ein neues Gebäck erfinden, durch welches die Sonne drei Mal scheinen konnte. Der Bäcker war schon am Verzweifeln, da er keine Idee hatte. Nichts Vernünftiges wollte ihm einfallen. Doch plötzlich, als er seine Frau beobachtete, die mit verschränkten Armen mit der Nachbarsfrau plauderte, kam ihm der Gedanke: „Ja, das ist es“, rief er, „ich werde die Arme meiner Frau nachmachen“. Schnell arbeitete er die die Form der verschlungenen Arme in sein Gebäck ein. Somit war die Aufgabe erfüllt. Die Teigform war fertig und musste nur noch in den Backofen. Des Bäckers Katze, welche neben dem warmen Ofen lag, sprang plötzlich auf und fegte die Brezeln in eine Wanne mit heißer Lauge, die eigentlich zum Würzen von Suppe und Fisch vorbereitet war. „Dumme Katze“ schrie der Bäcker in großer Verzweiflung. Doch es war keine Zeit mehr ein neues Gebäck zu machen – dieses mit der Lauge musste gebacken werden. Über die Farbe nach dem Backen und den herrlichen Geruch staunten zunächst der Bäcker und dann der Graf nicht schlecht. Da das Gebäck mit den drei Löchern aber noch keinen Namen hatte, wurde die Frau des Grafen – eine italienische Prinzessin – nach ihrer Meinung gefragt. Sie erinnerte sich an das lateinische Wort Ärmchen „brachia“ und an die Bezeichnung für verschlungene Arme „brazula“ und so entstand das Wort „Brazel“, das später zu „Brezel“ wurde. (Medienwerkstatt-Online)

Wahrscheinlicher (aber eben nicht schöner) als alle Geschichten zur Entstehung der Brezel ist,

dass sie sich über lange Zeit hinweg entwickelt hat. Ihre Ursprünge sollen im Ringbrot liegen, das bereits im antiken Rom bekannt war. Schon im zweiten Jahrhundert nach Christus sollen Christen ein kleines Ringbrot als Eucharistiebrot übernommen haben. Die Form soll sich im Laufe der Jahrhunderte von einem sechserförmigen hin zu einem verschlungen-verwundenen Gebäck entwickelt haben. Als gesichert gilt, dass die Brezel ursprünglich eine christliche Fastenspeise war. Viele Bräuche rankten sich um die Fastenbrezel. Noch bis ins 18. Jahrhundert war die Brezelzeit auf die Fastenzeit beschränkt, es gab das leckere Gebäck also ausschließlich von Aschermittwoch bis Ostern. An Gründonnerstag war Schluss mit der Brezelbäckerei. Heute sind vielerlei Brezeln bekannt und gebräuchlich:

Die Palmbrezel ist eine süße Brezel aus Hefeteig, die vor allem in Schwaben am Palmsonntag gebacken wird. Auch die Martinsbrezeln sind eine süße Spielart des Gebäcks. In Baden und in Schwaben sind außerdem die Neujahrsbrezeln aus einem süßen Hefeteig bekannt. Sie haben einen Durchmesser von bis zu einem Meter und sind reich verziert. Die Neujahrsbrezel soll im kommenden Jahr Glück und Wohlergehen bescheren. Die beliebteste Form der Brezel ist aber in Bayern und Baden-Württemberg die Laugenbrezel. In Bayern ist die Breze fester Bestandteil einer zünftigen Brotzeit. Die schwäbische Laugenbrezel wird in der Frühstückspause oder zum Vesper verspeist, am liebsten dick mit Butter bestrichen als Butterbrezel. Auch wenn das Brezelbacken keine Geheimwissenschaft ist, so ist die Brezel doch hauptsächlich ein handwerkliches Bäckerprodukt geblieben. Vielleicht, weil Bäcker zum Verschlingen der Arme eine bestimmte Wurftechnik einsetzen. Oder weil nur die Brezel vom Bäcker das echte, unverfälschte Geschmackserlebnis hervorbringt. (Focus-Online)

Das ist eine gute Gelegenheit eine Liste der früheren und aktuellen Bäckereien und Konditoreien in Oberkochen zu erstellen. Die Daten stammen aus den alten Einwohnermeldebüchern:

1959:

Fichtner Richard – Frühlingstraße 17

Fleury Erich – Lerchenstraße 5 und Dreißentalstraße 5 (Bäcker und Konditor)

Widmann Karl – Heidenheimer Str. 6

1965:

Bezler Anton jun. – Frühlingstraße 17

Dürr Eckhard – Heidenheimer Straße 56 (heute Hasengässle 6)

Engel Wilhelm – Lerchenstraße 5

Fichtner Richard – Katzenbachstraße 70

Weidl Oswald – Turmweg 8 (Konditor)

Widmann Karl (Storchen-Bäck) – Heidenheimer Straße 6

1975:

Bezler – Frühlingstraße 17

Dickenherr Adolf – Blumenstraße 35

Engel Wilhelm – Lerchenstraße 5

Fichtner Richard – Katzenbachstraße 70

Grupp Herbert (Hättre) – Hasengässle 6

Mack Dieter – Aalener Straße 7

Weidl Oswald – Turmweg 8 (Konditor)

1983:

Bezler Anton – Frühlingstraße 17

Dickenherr Adolf – Blumenstraße 35

Engel Wilhelm – Lerchenstraße 5

Fichtner Alfred – Katzenbachstraße 70

Gold Christine – Aalener Straße 7

1983:

Backteam Hofmann – Dreißentalstraße 5

Dickenherr Adolf – Blumenstraße 35 und Eulerstraße 2

Jäger – Katzenbachstraße 70 (Bäcker und Konditor)

Schröpfer Otto – Heidenheimer Straße 3

2002:

Gnaier – Frühlingstraße 17 und Röchlingstraße 16 (Edeka)

Dickenherr Ulrich – Blumenstraße 35

Grupp Herbert (Hättre) – Hasengässle 6

Hofmann Horst – Dreißentalstraße 5

Jäger Johannes – Katzenbachstraße 70

Mack GmbH – Heidenheimer Straße 3

Heute 2021:

Dickenherr Ulrich – Blumenstraße 35 und Heidenheimer Straße 42

Gnaier – Frühlingstraße 17

Handwerksbäckerei Mack GmbH & Co. KG – Bahnhofstraße 3 (Netto)

K&U‑Bäckerei – Aalener Straße 50 (Edeka)

Kuchen Kreativ Petra Schupke – Kapellenweg 28

KuchenParadies – Walter-Bauersfeld-Straße 49

Ohne Zuordnung von Jahreszahlen, da in EW-Melde-Büchern nicht verzeichnet:

Boncium – Katzenbachstraße 70

Borch – Aalener Straße NN (Konditor)

Brammen (Bomben-Bäck) – Heidenheimer Straße 56 (heute Hasengässle 6)

Geißinger Willibald (Inhaber Emil Hug) – Aalener Straße 23

Müller Peter – Brezel-Eck auf der Heide (Konditor)

Sächter – ???

Wannenwetsch Georg – Heidenheimer Straße 56 (heute Hasengässle 6)

Weber Michael „Ko(h)lbek“ (ca. 1876) – Katzenbachstr. 11

Und am Schluss stellt sich die Frage aller Fragen: „Wer hatte oder hat die beste Brezel in Oberkochen“? Das mag ein jeder für sich beantworten.

Alfred Fichtner

Wilfried „Billie Wichai“ Müller