Intro.

Lange hatte ich unser Vorstandsmitglied Alfred Fichtner gebeten, doch mal etwas über die frühere Bäckerei seiner Familie zu schreiben. Der Wille war da, aber das Leben hatte dieser Absicht, durch die schwere Krankheit und den Tod seiner lieben Frau Renate, erst mal verhindert. Nachdem einige Zeit vergangen war, hat sich Alfred dieser Aufgabe gestellt und bravourös umgesetzt. Dafür lieber Alfred, besten Dank. Es ist ein interessanter und sehr persönlicher Blick in die Vergangenheit geworden.

Alfred bei der Arbeit (Archiv Fichtner)

Anmerkung.

Ich bin Alfred Fichtner zutiefst dankbar, dass er die Geschichte der Familie und Bäckerei Fichtner in einer ungewöhnlich detaillierten und sehr persönlichen Art dargestellt hat. Ich habe seinen Bericht stark überarbeitet, da nicht alles, was er aufgeschrieben hat, für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Durch seine detaillierten Einzelheiten gewinnen wir einen tiefen Einblick in das frühere Wirken eines Bäckermeisters und die laufenden Probleme eines selbständigen Unternehmers.

Familiengeschichte vor und während des Krieges.

Unser Vater war das älteste von 8 Kindern und wuchs auf einem Bauernhof in Speichersdorf in Oberfranken auf. Am 18. Juli 1928 begann er, in einem kleinen Betrieb in Bayreuth, eine dreijährige Bäckerlehre.

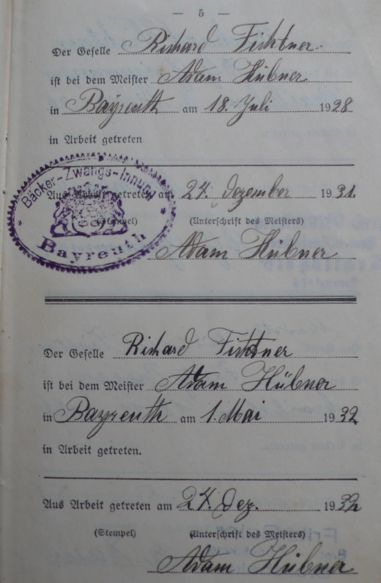

Arbeitsbuch von Richard Fichtner (Archiv Fichtner)

Arbeitsbuch von Richard Fichtner (Archiv Fichtner)

Laut seinem Arbeitsbuch arbeitete er dort 5 Monate als Geselle und wurde am 24. Dezember 1931 ausgestellt. Es war eine schwere Zeit und als es wieder mehr zu tun gab, wurde er am 1. Mai 1932 im gleichen Betrieb wiedereingestellt. Am 24. Dezember 1932 dasselbe Spiel, „aus Arbeit getreten“, wie es im Arbeitsbuch heißt.

Er bewarb sich bei der Reichswehr und wurde, beneidet von seinen Altersgenossen im Dorf, als Einziger verpflichtet. Am 1.4.1933 begann sein Militärdienst bei der „Ausb. Battr. des 7. Art. Regts.“ in Erlangen. Im Oktober 1935 kam er als Freiwilliger zur Luftwaffe, da er Flugzeugführer werden wollte (damals sprach man im Flugzeug noch deutsch). Sein Traum vom Piloten platzte allerdings wegen einer Sehschwäche und das rettete ihm wahrscheinlich das Leben. Man weiß im Leben oft nicht, ob eine negative Erfahrung nicht doch eine positive Folge hat.

Mein Vater hat mit mir über die fast 14 Jahre Militärdienst, die Kriegsjahre und die Gefangenschaft kaum gesprochen. (Wie die meisten Männer aus dieser Zeit – sie konnten und/oder wollten nicht). Was ich weiß, habe ich meist als Mithörer aufgeschnappt, wenn frühere Kameraden zu Besuch waren und erzählten.

Die Stationen seines Militärdienstes waren Erlangen, Stade bei Hamburg, Oberschleißheim, Crailsheim und vom 12.7.1943 bis 24.2.1945 an der Fliegertechnischen Schule in Wischau in der damaligen Tschechoslowakei, wo auch meine Mutter eine Zeitlang wohnte (oder ihn besuchte).

Die Wischauer Sprachinsel lag zwischen Brünn und Olmütz, in Mähren, heute Tschechien. Sie wurde jahrhundertelang von Deutschen bewohnt. Aufgrund der Vertreibung im Jahre 1946 wurden über 3.000 Bewohner aus den acht Ortschaften dieser deutschen Sprachinsel bei Wischau vertrieben.

Die größte Vertriebenengruppe aus der Wischauer Sprachinsel mit 972 Personen wurde im Jahre 1946 im Raum Aalen angesiedelt.

Crailsheim im Februar 1945 (Historischer Verein Crailsheim)

Unsere Eltern heirateten am 30. September 1939 und zogen 1940 nach Crailsheim, wo ich dann auch 1942 geboren wurde. Wir lebten in einer Siedlung, die für die Unteroffiziere des Fliegerhorstes gebaut wurde, in der sog. „Türkei“. Die Siedlung lag auf der anderen Seite der Jagst, also außerhalb und heißt heute noch so. Diese Lage war unser Glück, denn die Bombenteppiche der Alliierten, die Crailsheim zu 85% zerstörten, endeten ein paar Häuser vor unserer Siedlung.

Der letzte Einsatzort unseres Vaters war die Lüneburger Heide. Dort standen Flugzeuge auf Halde, unter anderen die „Me 262“ (Me=Messerschmitt), die damals den Flugzeugen der Alliierten weit überlegen war. Die Maschinen mussten alle paar Tage mit frischem Grün getarnt werden, damit sie aus der Luft schwer zu orten waren. Zum Einsatz kamen sie nicht mehr, es fehlten Treibstoff und Piloten. Die Einheit wurde nach Marktredwitz verlegt. Das Kriegsende zeichnete sich ab, mein Vater und ein Landsmann beschlossen sich in Richtung Heimat abzusetzen. Von dort ging der Marsch Richtung Bayreuth. Ich erinnere mich, dass erzählt wurde, sie seien nachts marschiert und hätten sich am Tag in den Wäldern versteckt, denn bei Marktredwitz, der Heimat des Kameraden, rollten schon amerikanische Panzer heran.

Unser Vater versteckte sich in der elterlichen Scheune und gab sich am Morgen meinem Großvater zu erkennen. Der war sehr erschrocken und erzählte, es hingen überall Plakate auf denen deutlich gewarnt wurde: „Wer deutsche Soldaten versteckt würde erschossen“. Er müsse sich melden, der Krieg sei ohnehin vorbei. Die Meldung hatte Folgen, er wurde auf der Motorhaube eines Jeeps durchs Dorf gefahren und landete über Bayreuth und den Rhein-Auen, wo in dem eisigen Frühjahr noch tausende Soldaten umkamen, in Arles in Südfrankreich. Die Transporte dorthin wurden unterwegs von den Franzosen mit Steinen beworfen. Die Monate in dem Lager müssen schrecklich gewesen sein, zudem der Lagerkommandant jüdisch war. Unser Vater war wohl über ein Jahr lang Kriegsgefangener.

Meine Mutter ist mit mir vermutlich nach den ersten Fliegerangriffen in ihre Oberfränkische Heimat, nach Kirchenlaibach, gefahren. Der folgenreichste Luftangriff auf Crailsheim erfolgte am 23. Februar 1945. Bomben schwersten Kalibers wurden von 72 Flugzeuge auf die kleine Stadt abgeworfen wobei 62 Crailsheimer den Tod fanden. Vor den Angriffen zeichnete ein Flugzeug mit weißen Rauchpatronen eine 8 an den Himmel. Es ist mir nicht bekannt, ob diese Warnung von deutscher oder amerikanischer Seite ausging.

Ich erinnere mich, dass ich vor dem Haus fasziniert das Schauspiel am Himmel beobachtete und schnell ins Haus in den Luftschutzraum geholt wurde. Dieser „Schutzraum“ war ein normaler Keller mit einer Metalltüre. Dort saßen die Hausbewohner um eine Kiste herum, auf der eine Kerze stand. Aus Erzählungen weiß ich, dass ca. 200m entfernt, in der Friedenstraße, Bewohner im Keller verschüttet wurden und erst nach vielen Stunden verletzt geborgen werden konnten. Nach den ersten Angriffen traute man vermutlich auch den „Luftschutzkellern“ in der für die Soldaten gebauten Siedlung nicht mehr. Ich erinnere mich an ein hektisches Rennen zu einem Bunker, der zwischen Jagst und Bahnlinie, Richtung Ingersheim, in den Hang gebaut war. In diesem Bunker kappten wir nach dem Krieg, unter Anleitung älterer Jungen, die Strom- oder Telefonleitungen. Die Isolierung wurde am Lagerfeuer abgebrannt und das Kupfer dem Altmetallhändler (Eisen Gröger) verkauft.

Familiengeschichte nach dem Krieg.

Meine Mutter machte sich nach Kriegsende auf den Weg nach Crailsheim. Sie hatte im Rundfunk von den Luftangriffen gehört und zog mit einem Handwagen, einem Koffer und mir an der Hand los. In Stein bei Nürnberg hatte sie das Glück von einem amerikanischen Militärlastwagen mitgenommen zu werden. Die Bahnlinie in und um Nürnberg war stark zerstört, ein Weiterkommen war nur per Anhalter möglich. Ob dieser Laster bis Crailsheim fuhr, oder ob wir unterwegs umsteigen mussten, entzieht sich meiner Erinnerung. Was sich mir aber tief eingeprägt hat, war zum einen der hin und ruckelnde Handwagen zwischen den Sitzbänken und zum anderen ein farbiger Soldat, der erste schwarze Mensch, den ich in meinem Leben bis dahin gesehen hatte.

In Crailsheim angekommen, fanden wir unsere Wohnung unversehrt vor, die aber inzwischen von zwei Männern bewohnt wurde. Auf Antrag erreichte meine Mutter, dass zwei Frauen bei uns einquartiert wurden. Es waren eine Mutter und ihre Tochter aus Hellenthal in der Eifel. Daraus entwickelte sich eine lebenslange Freundschaft und „Tante Fienchen“, die damalige Tochter, die später ein Frisörgeschäft in Hellenthal eröffnet hatte, kam sogar zur Eröffnung unserer späteren Bäckerei im Katzenbach und zu unserer Hochzeit.

In der „Türkei“ gab es eine kleine Bäckerei, bei der mein Vater ab 1. März 1946 wieder Arbeit fand. Er suchte einen größeren Betrieb, um sich auf die Meisterprüfung vorzubereiten und arbeitete ab dem 18. 11. 1946 in der Bäckerei „Baier“ in der Lange Straße in Crailsheim. Am 17. April 1947 legte er in der Handwerkskammer in Heilbronn die Meisterprüfung ab. Die Bäckerei, inzwischen mit Café, gibt es heute noch in der gleichen Straße.

Mein Weg zum Kindergarten führte durch die halbe Stadt (später durch die ganze Stadt) zur Leonhard-Sachs-Schule an der Bäckerei vorbei, bei der ich mir jeden Morgen eine frische Brezel, direkt aus der Backstube, abholen konnte. Am 10. April 1948, drei Monate vor der Währungsreform, wurde meine Schwester Hildegard geboren. Ich hatte mir immer eine Schwester gewünscht. Man erzählte mir, ich müsse einen Würfelzucker auf den Fenstersims legen, das locke den Storch an. Ich glaubte fest daran, obwohl ich den Zucker gerne selbst gegessen hätte. Heute würde ein Sechsjähriger eine solche Geschichte nicht mehr glauben.

Der Wunsch nach etwas Eigenem.

Meine Eltern beschlossen Anfang der 50er Jahre eine Bäckerei zu pachten. Ich erinnere mich an eine Zugfahrt bis nach Weiden in die Oberpfalz. In den Bäckereien war über die Kriegsjahre hinweg nicht investiert worden. Es gab noch viele kleine Betriebe im Kellergeschoß und die Inhaber arbeiteten oft bis ins hohe Alter. Der Betrieb eines entfernten Verwandten in Bayreuth hatte durch eine geplante Änderung der Verkehrsführung, an einem Bahnübergang, keine Zukunft mehr.

Vor der Bäckerei in Günzburg mit dem Mercedes 170D (Archiv Fichtner)

In der Fachpresse wurde eine Bäckerei in Günzburg ausgeschrieben. Ein Kriegskamerad meines Vaters, mit einem neuen Mercedes 170D, war unser Chauffeur, um uns die Lage vor Ort anzuschauen. Er hatte die Müllerstochter der Heldenmühle in Crailsheim geheiratet und wurde künftig auch unser Mehllieferant. Für mich war es die erste Fahrt in einem „richtigen“ Auto. Die Bäckerei war in der Unterstadt, in der Schlachthausstraße, in Bahnhofsnähe. Die gegenüberliegende Straßenseite war unbebaut, hier standen Wagen vom sog. „Fahrendem Volk“. In Günzburg nannte man sie „Wagges“. Es war die Rede davon, dass diese Seite der Gemeinde bald bebaut würde. Das ganze Anwesen sah so aus, als ob man mit Fleiß und Geschick etwas daraus machen könnte. Auf die Frage meines Vaters nach der Buchhaltung hieß es lapidar: „Sie würde nachgereicht“ – was aber nie geschah.

Der Verpächter war ein Privatier und nicht vom Fach. Es gab hinter dem Laden eine kleine Backstube mit einem alten Backofen und rückwärts anschließend einen Anbau mit 4 Backöfen älterer Bauart, die schon länger stillgelegt waren. Nach Angaben des Verpächters wurde das hier gebackene Brot bis in die Markthallen nach Augsburg geliefert. Rechtwinklig angebaut, im hinteren Teil des Hofes, war eine Scheune mit einem kleinen Stall. Hier hatte später die „Bäckersau“, die überwiegend mit Altbrot ernährte wurde, ihren Platz. Der Verpächter hatte im Donauried eine „Hobby-Landwirtschaft“, betrieben von einem behinderten Neffen, der dort in sehr bescheidenen Verhältnissen hauste.

Meine Eltern waren sich einig. Laut Arbeitsbuch endete die Arbeit bei der Bäckerei „Baier“ in Crailsheim am 30.05.1953. Der Pachtvertrag wurde auf den 01.06.1953 datiert. Mein Vater reiste allein voraus, um sich einzuarbeiten. Er stellte fest, dass in der Backstube ohne die Kontrolle des Inhabers einiges im Argen lag. Es kamen Zweifel über die genannten Umsatzzahlen auf, die Buchhaltungsunterlagen wurden immer noch nicht vorgelegt. Bei der Eröffnung eines Kontos bei der Sparkasse wurde er vom Bankleiter mit dem Hinweis gewarnt. „Er möge vorsichtig sein, da der Verpächter einen schlechten Ruf habe“. Vater handelte dann am 1. Juni 1953 einen Zusatzvertrag aus, mit dem Wortlaut: „Ist der Pächter mit dem Reingewinn oder dem bevorstehendem Um- oder Ausbau der Geschäftsräume und der Wohnung nicht einverstanden, so kann er jederzeit das Pachtverhältnis mit sechsmonatlicher Kündigungsfrist zum Quartalsende kündigen.“

Nach der Eröffnung wurden 4 Holzbacköfen demontiert und auf einem neuen Terrazzoboden ein moderner, kohlebeheizter Backofen gebaut. Alle anderen Zusagen wurden nicht eingelöst. Die Umbauten waren mit unendlichem Schmutz verbunden. Die jüngste Schwester meines Vaters kam im Oktober 1953 mit nach Günzburg. Tante Emmi war für uns alle ein Glücksfall. Sie kochte für die ganze Mannschaft und half überall mit wie sie nur konnte. Ihr war nichts zu viel, selbst wenn ich sie ärgerte, konnte sie noch herzhaft lachen. Im Dachgeschoß war ein Schlafraum für die Bäcker. Als Tante Emmi nach beim Wechseln der Bettwäsche auch noch die Matratzen drehte, entdeckte sie Wanzen. Meine Mutter war entsetzt, alle Matratzen wurden aus dem 2. OG in den Hof geworfen und angezündet, der Kammerjäger sorgte anschließend unter dem Dach für Wanzenfreiheit. Es gab aber noch anderes Getier, das man in Bäckereien auch nicht gerne hat. Durch die Nähe zum Flüsschen Günz, dem Umfeld mit Scheune, Stall, Miste und dem Duft aus der Bäckerei, wurden auch immer wieder Ratten angezogen. In der Nachbarschaft gab es einen Foxterrier, der mehrmals in den Kellerräumen zum Einsatz kam. Doch damit nicht genug – in der Backstube wurden Kakerlaken entdeckt. Sie waren auch nach dem Umbau noch da. Vor Arbeitsbeginn war daher ein Blick in den Kessel der Knetmaschine aller oberstes Gebot. Der Traum vom eigenen Geschäft wurde nach und nach zum Alptraum.

Die Schlachthausstraße war damals eine, vor allem von Lastwagen, stark befahrene Straße. Der Verkehrslärm und die nahe Bahnlinie Ulm-Augsburg, sorgten für durchwachte Nächte. Es dauerte Wochen, bis wir uns an das laute Umfeld gewöhnt hatten. Das Geschäft lief einigermaßen, aber die Bahnhofsnähe brachte kaum etwas, der Zugang von der Oberstadt verlief über die entferntere Bahnhofstraße. Zu den Kunden gehörten auch einige Ordensfrauen. Als eine Nonne beim Einkauf meine Mutter fragte, ob sie schon die Reliquien in der Frauenkirche gesehen hätte, und meine Mutter antwortete, sie sei dort noch nicht gewesen und zudem sei sie evangelisch, betrat keine Nonne mehr unseren Laden.

Mit einem Lieferrad, einem schweren Gefährt ohne Gangschaltung, wurden ab 6 Uhr in der Frühe die Brötchen ausgefahren. Das Fahrzeug hatte vorne ein kleineres, stärkeres Rad, darüber ein Gestell, in das ein Brötchenkorb passte. Es war mühsam damit in die Oberstadt und in das Viertel derer zu kommen, die es sich leisten konnten, dass ihnen in einem Leinenbeutel das Frühstücksgebäck an die Türe gehängt wurde. Für die Touren war der Lehrling verantwortlich; hatte er Schule oder Urlaub, so war ich an der Reihe, obwohl ich erst 12 Jahre alt war. Mehr Spaß machte die Fahrt zu einem Gasthaus im Donauried mit einem Korb voll Brot und Brötchen. Es ging über die Günz- und die Donaubrücke und in den Ferien konnte ich mir für den Rückweg Zeit lassen, in die Flüsse schauen und meiner geliebten Jagst nachtrauern.

Mein Vater hatte in seiner Jugend Konzertina gespielt und ich bekam ein nagelneues Akkordeon geschenkt, wofür ich meinen Eltern heute noch dankbar bin. Mit dem Lieferrad hatte ich ein ideales Transportfahrzeug für das Akkordeon, auf der Fahrt zu meiner Musiklehrerin. Bei ihr hatte ich immer das Gefühl, dass ich der einzige Akkordeonschüler war. Sie unterrichtete sonst wohl nur Klavier und hatte vermutlich nicht viel Freude an mir. Das Instrument half mir sicher über diese traurige Zeit hinweg, denn ich hatte über Wochen keine Freunde. Da es in Günzburg keine Mittelschule gab, ging ich in die Oberrealschule. Das Schuljahr hatte bei unserer Ankunft schon begonnen; es gab eine konfessionell gemischte Klasse, die aber voll belegt war. In der katholischen Klasse war noch Platz, ich da ich der einzige „Wiaschtgläubige“ war, wurde ich zumindest in der Anfangszeit schon ausgegrenzt.

Aufgrund dieser Zustände war die Zeit reif für eine Änderung. Aber wie sollte diese eintreten?

Oberkochen.

Die Geschichte unserer Bäckerei begann eigentlich in Günzburg und „schuld“ war ein junger Oberkochner, der damals als Konditor (vermutlich als Lehrling) im „Café am Markt“ in Günzburg arbeitete – Rudolf Fischer, der Vater des heutigen „Pflug“-Wirtes in der Katzenbachstraße.

Der junge Mann kam in unseren Laden, stellte sich vor und sagte:

“I han ghäart, uich gfellts dahanna et. I wisst uich ebbas en Obrkocha.“

1958 Das Haus der Familie Bezler, in dem die Bäckerei Fichtner startete; danach „Bezler“, heute „Gnaier“ mit Scheerer’s Unimog (Archiv Müller)

Und so kam es, dass der Pachtvertrag mit Anton und Paula Bezler im April 1954 unterzeichnet wurde.

Die Eröffnung der neuen Bäckerei in der Frühlingstraße 17 im Dreißental war für den 1. Oktober 1954 vorgesehen und konnte auch eingehalten werden. Die Verpächter waren berufsfremd, das Geschäft sollte einmal der damals erst 13jährige Sohn Anton erhalten. Die Einrichtung wurde, wie von meinem Vater vorgeschlagen, beschafft. Die Geschäftslage war einfach hervorragend, in der Nähe des damaligen Haupttors der Firma Zeiss, besser konnte es nicht sein. Alles war neu und schön und der Laden war von Anfang ein Anziehungspunkt für die Kundschaft, für die Alten wie für die Jungen. Die Mitarbeiter aus der Günzburger Bäckerei gingen nahezu alle mit nach Oberkochen – ein Bäckergeselle, ein Lehrling und ein Konditor, der bis zu seiner Altersrente in Oberkochen blieb.

v.l.n.r. Richard und Margarete Fichtner (Eltern, Schwester Hildegard und Alfred, Bäckergeselle Sohns aus Blaufelden, Bäckergeselle Bartsch aus Harburg, Konditor Obermeier aus Ichenhausen feiert seinen 60. Geburtstag in der Wohnung über der Bäckerei. (Archiv Fichtner)

Blick vom Zeiss über Baracke und Transformatorenhäusle auf die Bäckerei (Archiv Rathaus)

Die Jahre im Dreißental.

Bald stellte sich heraus, dass die Betriebsräume für die möglichen Umsätze zu klein waren. Ein kleiner Raum, der hinter dem Ladengeschäft als Lager gedacht war, wurde zur „Konditorei“ umgebaut. An der Seite zur Frühlingstraße lag die Küche, in der aus Platzmangel in Schichten gegessen werden musste. Unsere Familie wohnte im 1. OG. und die Verpächter im 2. OG. Im Sommer war ein Zimmer, das über dem Backofen lag, nicht bewohnbar. Das Mehllager befand sich im 1. OG, was dazu führte, dass die Bäcker bei Mehlanlieferungen durch die Wohnung laufen mussten. In den ersten Jahren wurde das Mehl noch in 100-kg-Jutesäcken geliefert und mit einer elektrischen Seilwinde in den ersten Stock hochgezogen. Durch einen Trichter im Mehllager rutschte das Mehl in die Siebmaschine in der Backstube. Eine staubige Angelegenheit, bei der auch die Wohnung ihren Teil abbekam, worüber meine Mutter alles andere als glücklich war. Im Keller betrieb Frau Bezler eine Heißmangel. Der Zugang zum Kohlenkeller durch die Mangelstube, war nicht gern gesehen, aber anders nicht machbar. Die Briketts wurden unten in einen Eimer gelegt und an einem Haken, durch eine Luke in der Decke, in die Backstube hochgezogen. Die Unterbringung der Bäcker war sehr bescheiden. Lange schlief ein Lehrling mit mir in meinem Zimmer in unserer Wohnung. Wie es damals üblich war, gab es Kost und Logis im Haus. Drei Mitarbeiter belegten ein kleines Zimmer unterm Dach. Eine Dusche gab es in der ungeheizten und lediglich verputzten Waschküche im Keller. In der Regel gingen die Bäcker am Samstag in das öffentliche Wannenbad in der Dreißentalschule.

Ein Geselle bei der Arbeit am Ofen (Archiv Fichtner)

Aber trotz all der Widrigkeiten lief das Geschäft gut. Der Wahlspruch meines Vaters war: „Zuerst kommt das Brot, danach viel Arbeit, und dann alles andere“. Ein Roggenmischbrot, wie in seiner oberfränkischen Heimat üblich, würde vor Allem von den zugereisten Nichtschwaben geschätzt und als Dreipfünder und Vierpfünder gebacken. Zweipfünder gab es wenige, Pfundbrote wurden damals überhaupt nicht gebacken. Die Grundlage war eine aufwändige Sauerteigführung. Es war damals überhaupt kein Problem Brot vom Vortag zu verkaufen. Viele Mütter fragten sogar danach. Warum wohl? Ganz oifach: Vom frischen Brot isst die Familie viel mehr, also………

Eine Anmerkung zum Thema Mehl: Mein Vater kaufte vom Scheerer-Müller immer wieder ein paar Doppelzentner Mehl. Das war aber meistens (je nach Erntewetter) schlecht zu verbacken und wurde dann unter das Mehl der „Heimatsmühle“ oder vom „Benz“ gemischt. Große Mühlen arbeiten mit einem Labor und mischen bei Bedarf das Getreide aus verschiedenen Gebieten, durchaus auch mit amerikanischem Weizen.

Und dann wäre das noch das Thema „Stollen“: Die Zuwanderung der Zeissianer aus Thüringen und Sachsen hatte nicht nur zur Folge, dass sich die Migration beim Metzger im Sortiment niederschlug, sondern natürlich auch beim Bäcker. Und hier ganz besonders in der Vorweihnachtszeit. Diese Kunden brachten ihre Stollenteige oder Zutaten zum Backen zu uns. Und zwar in einem Ausmaß, dass wir Wartelisten (wie beim Reifenwechsel) führen mussten und für uns es war es schon eine Herausforderung, uns auf die unterschiedlichen Rezepte einzulassen. Mitunter spielten sich in der Backstube kleine Dramen ab, wenn das Rezept der Großmutter nicht zu dem gewünschten Ergebnis führte und der Stollen als misslungen gewertet wurde. Nicht selten stellte sich dann, auf drängendes Nachfragen, heraus: Man hatte von allem etwas mehr genommen, weil man ja jetzt die Zutaten reichlich hatte, frei nach dem Prinzip „viel hilft viel“ – aber eben nicht immer.

Bleibt noch das Thema Bäcker und Konditor: „Kaiser und Könige sich laben, von dem was Konditoren von den Fingern schaben.“ In den 1990er Jahren wurden die Berufe für verwandt erklärt. Vorher durfte ein Bäckermeister seinen Betrieb nicht Bäckerei-Konditorei nennen, es sei denn er hatte auch den Konditormeister. Darum mussten die Kuchenbäcker immer mit Brot- u. Feinbäckerei firmieren. In Deutschland und Österreich sind das getrennte Berufe mit verschiedenen Gesellenprüfungen.

Die heutige Berufsbeschreibung sieht wie folgt aus:

Bäcker/in (die berühmtesten Bäcker sind wohl Jürgen Klinsmann, Heino und D.J. Bobo ????)

Vergütung (565 € / 670 € / 800 €)

Croissants, Brötchen, Brot – ohne Bäcker wäre das Frühstück weniger lecker. Als Bäcker stehst du nachts in der Backstube, um den Morgen der anderen zu versüßen. Im Team backt ihr nicht nur Brot und Brötchen, sondern auch Hefezöpfe, Teilchen, Kuchen und Torten – Kreativität und Teamwork sind hier gefragt. Wenn andere gerade Mittagspause machen, hast du schon Feierabend und somit Zeit für nachmittägliche Hobbys. Weil auch Samstag und Sonntag Brötchen auf dem Tisch stehen sollen, musst du als Ausgelernter manchmal auch am Wochenende arbeiten. Dafür hast du dann aber unter der Woche einen Tag frei. Backe, backe, Kuchen – deine Zukunft hat gerufen!

Als Bäcker bist du immer aktiv, der Beruf ist also ideal für alle, die gerne etwas mit ihren Händen machen und nicht am Schreibtisch sitzen möchten. Alle deine Sinne werden angesprochen, du spürst den Teig, riechst, wenn die Brötchen frisch aufbacken und kannst frisches Brot aus dem Ofen genießen. Einige Maschinen, wie z.B. der Teigabwieger, erleichtern Bäckern inzwischen die Arbeit, aber trotzdem wird auch in modernen Bäckereien noch sehr viel mit den Händen geformt. Eben echte Handarbeit, bei der du alle Schritte bis zum fertigen Produkt miterlebst.

Dein Arbeitstag beginnt meistens schon um zwei oder drei Uhr nachts. Im Dunkeln aufzustehen und zur Arbeit zu gehen sollte dich also genauso wenig stören, wie die Tatsache, dass es schwierig wird, sich unter der Woche abends mit Freunden zu treffen. Viele Bäcker empfinden die Nachtarbeit übrigens als sehr entspannend. Die Ruhe und die eingespielten Arbeitsabläufe im Team lassen die Zeit wie im Flug vergehen.

Wie läuft die Ausbildung zum Bäcker ab?

Die Ausbildung zum Bäcker ist eine duale Ausbildung. Berufsschule und das Lernen im Betrieb wechseln sich also ab. Dort lernst du auch, dass zum Bäcker sein mehr gehört, als „nur“ Backen. Vor allem Hygiene und Arbeitsschutz werden in der Backstube großgeschrieben. Du musst dich also auch aufs regelmäßige Saubermachen einstellen – wer möchte schon gerne eine haarige Überraschung im Apfelkuchen? Auch die Kontrolle von Lebensmitteln und Waren, die für das Backen benötigt werden, ist ein wichtiger Teil deiner Bäckerausbildung.

Du hast bisher Kuchen nur gegessen und sonst absolut nichts mit Backen am Hut? Für eine Ausbildung als Bäcker brauchst du keine Backerfahrung, dafür aber einen Schulabschluss. Ein Hauptschulabschluss ist in vielen Bäckereien die Mindestanforderung, in seltenen Fällen werden aber auch Schulabbrecher mit besonderem Talent eingestellt. Du solltest auf jeden Fall die Grundrechenarten beherrschen, geschickte Hände haben und in der Lage sein, Kunden zu beraten. Neben Kreativität und Teamfähigkeit sind das die wichtigsten Voraussetzungen für die Ausbildung zum Bäcker.

Ganz klassisch macht man die Bäckerausbildung in einer Backstube, die auch direkt ihre Backwaren selbst vertreibt. Es gibt aber mit abgeschlossener Ausbildung auch andere Möglichkeiten für Bäckermeister. Zum Beispiel in einem 4‑Sterne-Hotel in der Küche, in der Industrie oder als Spezialist für deutsches Brot im Ausland.

Hast du ausgelernt, ist mit den Karrieremöglichkeiten noch lange nicht Schluss. So kannst du z.B. an deine Ausbildung zum Bäcker noch ein Hochschul- oder Fachhochschulstudium als Ernährungswissenschaftler oder Lebensmitteltechnologe anschließen. Oder du machst dich selbstständig und gründest deine eigene Bäckerei

Konditor/in

Vergütung (565 € / 670 € / 800 €)

Marzipan, Pralinen und Speiseeis – in der Ausbildung zum Konditor geht es lecker zu! Du wirst lernen, wie man Torten, Kuchen, Petit Fours, aber auch Brot und Brötchen herstellt. Dazu gehören natürlich auch Vor- und Nachbereitungsaufgaben, wie das Reinigen der Maschinen. Wenn du dich zum Konditor ausbilden lassen möchtest, solltest du auch keine Angst vor Kundenkontakt haben. Denn es gehört zu deinen Pflichten, die produzierte Ware im angeschlossenen Laden zu präsentieren und zu verkaufen. In einer Konditorei kommt es darauf an, dass die Erzeugnisse nicht nur gut schmecken, sondern auch verlockend aussehen. Daher solltest du gestalterisches Geschick mitbringen, um die Torten mit Marzipan, Zucker und Schokolade anschließend noch zu verzieren und zu dekorieren, sodass du am liebsten selbst ein Stückchen von ihnen naschen würdest. Da die Ware natürlich stets frisch und pünktlich zur Geschäftseröffnung fertig sein soll, musst du in deiner Ausbildung zum Konditor bereits früh mit der Arbeit beginnen und bei einer großen Nachfrage, beispielsweise zur Weihnachtszeit oder bei Feierlichkeiten, eventuell auch am Wochenende arbeiten.

Bestimmt bist du neugierig, wie die Ausbildung zum Konditor abläuft?! Sie ist dual, das heißt, du wirst sowohl in einem Betrieb arbeiten als auch die Berufsschule besuchen. Am Ende legst du eine Prüfung ab, die aus einem praktischen und einem schriftlichen Teil besteht. Wenn du die Ausbildung dann erfolgreich abgeschlossen hast, erhältst du einen Gesellenbrief und kannst richtig in deinen Beruf starten. Du fragst dich, wo genau Konditoren arbeiten? Ob in Konditoreien, Cafés oder Bäckereien, dem Patisseriebereich großer Hotels und Restaurants oder auch der Back- und Süßwarenindustrie – auf der Suche nach der passenden Ausbildungsstelle hast du viele Möglichkeiten.

In deiner Ausbildung zum Konditor wirst du eigenständig oder im Team tätig sein und die Produkte entweder nach eigenen Ideen oder nach Kundenwünschen herstellen. Dabei machst du richtige Handarbeit: Du suchst Zutaten heraus, wiegst sie ab und verarbeitest sie schließlich zu einem Produkt. Daher solltest du ruhige Hände und eine sorgfältige Arbeitsweise mitbringen – und auch daran denken, dass du viel im Gehen und Stehen arbeiten wirst. Zur Erleichterung der Arbeit stehen den Konditoren aber auch einige Maschinen und Geräte zur Verfügung, wie Rühr- und Knetmaschinen. Die Kehrseite der Medaille ist dabei aber, dass sie täglich gereinigt werden müssen. Da Hygiene in der Konditorei oberstes Gebot ist, sind Putzmuffel hier fehl am Platz.

➔ In Kürze folgt der Teil 2

Alfred Fichtner

Wilfried „Billie Wichai“ Müller