Über die Sicherung der Markungs- und Eigentumsgrenzen

Tonzeuge hinterm »Muh«

Auf Seite 446 des Oberkochener Heimatbuches ist unter »Sagen und Schwänke« folgende Überlieferung aufgezeichnet:

Betrügerische Untergänger

»Frühere Untergänger, die einmal einen Grenzstein verrückten, mußten nach altem Volksglauben in der Zeit vom Adventsfest bis Weihnachten in der Gegend des heutigen Bahnhofsplatzes »markten«. Sie schlugen sich dabei mit feurigen Haken und Schaufeln und machten sich gegenseitig allerlei Vorwürfe«.

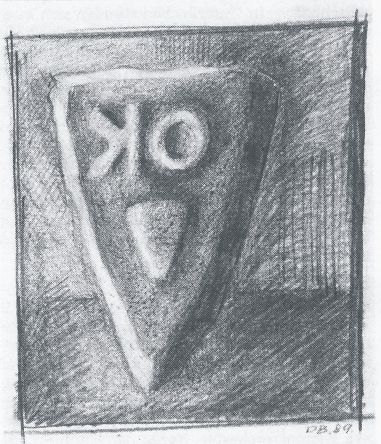

Mancher wird sich bei der Lektüre dieser kurzen überlieferten Geschichte gefragt haben: Was sind Untergänger, und was hat es auf sich mit ihnen? Nun, — am 8.6.1989 barg ein Geometer das hier in einer Zeichnung dargestellte 7 cm hohe, oben 5 cm breite und ca. 1 cm dicke gebrannte Tonsignum, das sich unter einem Grenzstein der südlichen Grenze des ehemaligen Grundstücks Jooß, Dreißentalstraße 5, befunden hatte. Er übergab den Tonzeugen, wie das Signum in der Fachsprache bezeichnet wird, dem Heimatverein.

Das Signum weist erhaben die Buchstaben OK auf und eine Pflugschar. Da die Pflugschar 1927 im späteren Wappen auf der Spitze stehend aufgenommen wurde, ist es auch hier auf der Spitze stehend dargestellt, wodurch die Buchstaben spiegelverkehrt erscheinen. Die Pflugschar war entsprechend einer Arbeit von Dr. Chr. Schrenk von alters her ein Symbol für Oberkochen. Anfangsbuchstaben von Ortsnamen auf Zeugensteinen können auf ein beträchtliches Alter des Tonsignums hinweisen. Auffallend ist, daß der Tonzeuge in seiner äußeren Form ebenfalls die Form einer Pflugschar aufweist.

In einer vor 13 Jahren erschienenen Beilage zum Staatsanzeiger wurde ein hervorragender Artikel abgedruckt, der die geheimnisvolle Arbeit der Untergänger beleuchtet.

Die Abdruckgenehmigung erhielten wir mit Schreiben vom 27.6.1989. (Beiträge zur Landeskunde — Regelmäßige Beilage zum Staatsanzeiger für Baden-Württemberg, Heft 3/1976. Verfasser: Hermann Neuffer, Stuttgart). Das ebenfalls notwendige Einvernehmen zum Abdruck gewährte uns auch die Witwe des Verfassers.

Wir werden diesen Artikel in einer Folge von vier Fortsetzungen in unserer Serie »Oberkochen, — Geschichte, Landschaft, Alltag« abdrucken.

Dietrich Bantel

1. Folge

Der Untergang — ein altes württembergisches Rechtsinstrument

Über die Sicherung der Markungs- und Eigentumsgrenzen / Von Hermann Neuffer, Stuttgart

»Am Untergang der Gemeinde gearbeitet« findet sich auch heute noch als Tätigkeitsbeschreibung in den Lohnlisten ländlicher Gemeinden im württembergischen des Landes Baden-Württemberg. Kein Gemeindearbeiter will damit bekennen, er habe auf den Ruin der Gemeinde hingewirkt: Gemeint sind die »untergänglichen Geschäfte«. Man versteht darunter die Mithilfe bei der Grundstücksabmarkung, wobei das Schwergewicht weniger auf der Tat, der manuellen und körperlichen Arbeit, als auf dem Rat ruht. Dieser Rat ist dem geschulten Vermessungsingenieur von heute zwar nicht mehr unentbehrlich, aber auch nicht unwichtig. Er fließt aus genauer Orts- und Personenkenntnis und aus dem Wissen, auf was es ankommt. Der Berater heißt Untergänger. Wir finden ihn auch in den anderen Landesteilen. In den früher hohenlohischen Territorien heißt er Steiner, Schieder, Feldrichter, Eidbruder. Im Gebiet der alten badischen Markgrafschaften erscheint er als Landschieder, Feldschieder, Feldgeschworener, Märcker, Marcher oder Siebener. In der Landesordnung der Markgrafschaft Baden-Durlach von 1715 ist er als Undergänger bezeichnet.

Der Untergang als ein mit obrigkeitlichen Funktionen betrautes Gemeindeorgan läßt sich im ganzen südwestdeutschen Urkundenbereich feststellen. Er findet sich auch in der Schweiz und im Elsaß. Karl Siegfried Bader hat diese alte Rechtseinrichtung in seinen Studien zum Grenzrecht und Grenzprozeß im Mittelalter als »Schwäbischen Untergang« bezeichnet. Der württembergische Untergang hatte in den oberdeutschen Rechtsgebieten die bedeutsamste Entwicklung und die längste Lebensdauer. An seinem Beispiel läßt sich dieses alte Rechtsinstrument vorgeodätischer Grenzsicherung am deutlichsten nachzeichnen.

In dem hier gebrauchten Sinn ist das Wort Untergang (Undergang) etymologisch nicht leicht erklärlich. Seit die Urkundensprache deutsch ist, verwenden die Quellen den Ausdruck in mehrfacher Bedeutung. Der Untergang ist das prozessuale Verfahren zur Grenzfindung und Grenzscheidung, das Wort steht für die Grenzsicherung, es bedeutet das Kollegium der Untergänger und meint auch ihren Spruch, also ihr Urteil oder ihr Entscheidung. Oft wird der von den Untergängern eingenommene oder einzunehmende Augenschein als Untergang bezeichnet. Hieraus könnte sich seine Herkunft erklären, denn der Augenschein ist das Wichtigste beim Untergang. Das Wort wäre einfach als das Hinausgehen auf die Straßen und Gassen und vor allem in die Feldmark zu verstehen. Der Untergang war bis in die neuere Zeit herein eine bedeutende justitielle und administrative Aufgabe der Gemeinden.

Hermann Neuffer, Stuttgart