Intro.

Der Valentinstag ist keine schwäbische Erfindung, sondern kam als „Beifang“ im Rahmen der Besetzung durch die US-Army nach Deutschland. Und bald erkannten die Floristiker und die Süßwarenindustrie, dass man damit ein Geschäft machen könne. Die Feierlichkeiten, Traditionen und Bräuche zum Valentinstag entwickelten sich seit der frühen Moderne zuerst in England. Im 19. Jahrhundert verbreiteten sie sich in der englischsprachigen Welt, durch Auswanderer auch in die Vereinigten Staaten, und seit dem späten 20. und frühen 21. Jahrhundert darüber hinaus, bis nach Ostasien. Das älteste Gedicht zum Thema stammt von Herzig Karl von Orleans, als er im 15. Jahrhundert im Tower von London einsaß und das ist jetzt nicht gerade eine literarische Sternstunde:

„Ich bin schon krank vor Liebe, meine süße Valentine.“

Der Begriff „Ich liebe Dich“ ging dem Schwaben früher schwer über die Lippen, hatte er doch ganz andere Worte, um sich mitzuteilen wie „Jetztedle und Sodele / Net g’schimpft isch g’lobt gnuag und I sag scho, wenn I di nemma mag usw……“ und sowieso ging bei ihm die Liebe eher durch den Magen.

Spätzle und Soß‘ mit Kartoffelsalat – das liebte er, seine Ehefrau, dui hat er halt meega.

Er hatte es lieber pragmatisch: „Liabr a Wiaschda, wo a Sach hat, wie a Scheana, wo bloß Klavier schbielt“ oder kurz und knackig: „Schönheit vergeht, Hektar besteht“.

Deshalb sind die Gedanken zur Liebe von Hermann Metz zum Valentinstag bestens zur Veröffentlichung geeignet.

Zur Auflockerung oder als Apero zum Thema a paar Sprich d‘zua:

- Die Liebe macht aus der Hütte einen Hof

- Alte Liebe rostet nicht, aber schimmlig kann sie schon werden

- I mag Di gottsallmächtig

- Duasch Du mi au so meega wia I di

- Dätsch Du mie wella, wenn i Di wett

- Mir zwoi send wia Lensa ond Schbätzle

- I maog Di fei ganz arg

Sia hent sich arg meega.

Ich habe hin- und her überlegt, ob dieses Thema zu den Anliegen des Heimatvereins Oberkochen passen und die Leser der Chronik interessieren könnte. Weil sich in den Geschlechterbeziehungen der letzten 70 Jahre manches radikal geändert hat und natürlich auch an den jungen Oberkochenern nicht vorbei ging, wage ich einen Rückblick auf unsere etwas andere Zeiten. Ich beginne mit dem Ende der Geschichte.

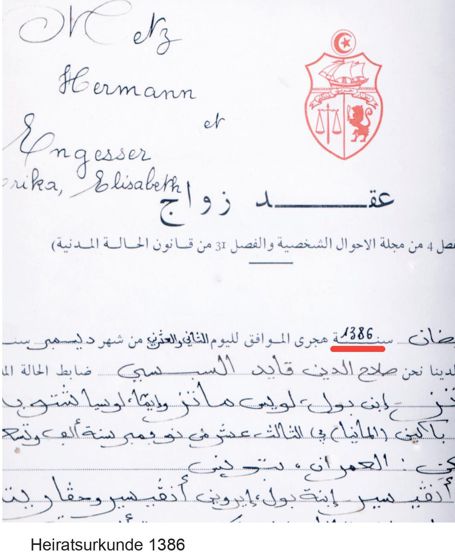

Als gewesener Oberkochener möchte ich ein bisschen angeben: Meine Frau und ich haben vor sechshundertfünfunddreißig Jahren auswärts geheiratet; wir sind also das älteste Ehepaar weit und breit. Das können Sie dem Ausschnitt aus unserer Heiratsurkunde entnehmen.

Arabische Hochzeitsurkunde für Herrmann und seine Frau (Archiv Metz)

Weil es mir fast selbst schon unglaublich erscheint, habe ich noch einmal mit Bleistift und Papier genau nachgerechnet: 2021 weniger 1386 ist gleich 635. Das kann nicht jeder bieten. Falls Ihnen das Lesen schwerfällt: „Mir hend ao a deitsch-reemisch-kadolischa Hoaxats-Urkond en dr Schublaad“. Auf dieser sind wir aber noch nicht ganz so alt.

Übrigens, damals wusste ich noch nichts über das Alter meines Heimatdorfs Oberkochen. Das hat uns erst Christhard Schrenk verraten, als er 1987 einen Festvortrag zur 650-Jahr-Feier der Erstnennung Oberkochens im Jahr 1337 hielt. (Inzwischen konnte diese Ersterwähnung auf 1335 korrigiert werden). Die Nähe dieses Jahrs zu unserer Hochzeit anno 1386 zeigt, dass ich entweder ein uralter Oberkochener bin oder Probleme mit der Geschichtsmathematik habe. Im zweiten Fall wird Herr Zweig, bei dem ich die höheren Rechenarten gelernt habe, sich seufzend im Grab umdrehen, aber dafür haben wir bei ihm immer sehr schön gesungen.

Die Zeit vor 1386 ☺ verbrachte ich größtenteils als Jüngling in Oberkochen. Mit fünfzehn, sechzehn Jahren begann ich, die Mädchen um mich herum mit neuen Augen anzusehen. Ich fand sie plötzlich schön und aufregend: die Mädchen in meiner Nachbarschaft, meine Mitschülerinnen, oifach älle. Die Beobachtung behielt ich aber für mich, denn darüber hätte man damals nicht gesprochen. Sie alle hatten schöne Gesichter, wohlgeformte Lippen und irgendwie andere Augen. Auch sonst hatten sich ihre Körper mitsamt der Haarpracht verändert und ich fand es sehr gut gemacht vom lieben Gott ond vom Friseer. Bloss hend se gära a weng oefäldig kichrt, warum, fand ich lange nicht heraus. Dann kam die Episode, in der mein Blick sich einengte auf eine Einzige aus der Schar der Schönen. Mir wurde der Mund trocken, wenn ich sie nur in der Ferne erblickte. Kam sie näher, verschlug es mir die Sprache. Brachte ich dann doch etwas heraus, muss es zumindest anfangs ein stotteriges, dummes Zeug gewesen sein. Ihr scheint es gefallen zu haben, denn sie lächelte mich an wie ein vom Himmel gefallener Engel. Ich kann es aber hier schon verraten. In meinem frühen hilflosen Benehmen zeichnete sich schon der Anfang vom Ende ab. Wer sich zu Beginn der neunzehnhundertfünfziger Jahre verliebte, ließ sich auf ein anstrengendes Unterfangen ein. Unsere bis zuletzt platonische Leidenschaft spielte sich draußen ab, in versteckten Gässchen, am Dorfrand, hinter Gartenzäunen, im Wald, wo wir dem wunderfitzigen Blick der Dreißentäler entzogen waren. Einmal, im Sommer, erinnere ich mich, kamen einige respektable Poussierkilometer zusammen:

D‘ Kochrurschbrong naus, ´s Duifadaal hendre ond d´Bronnahalde nauf. Ausgerechnet dort oben kam uns ein Bekannter entgegen. Seine Milchkanne war voll mit Hemmbeer. Er sah natürlich, dass wir uns an den Händen hielten. Doch da mussten wir durch, en Gottsnama, mit einem verdruckten »Griaß Gott«. Es war noch ein ordentliches Stück bis zur Leitza Hidde, da Labongshang ond da Schdeila naa, en´s Dreißadaal. Nie habe ich ihr Haus von innen gesehen und sie nie das unsere. Der Luxus des Telefons war bei den einfachen Leuten kurz nach dem Krieg auch noch nicht angekommen. Dabei wäre es für unsereins eine Hilfe gewesen, hatten wir uns doch dauernd Wichtiges und Geheimnisvolles mitzuteilen. Weil ich also mit schönen Reden nicht glänzen konnte, schrieb ich ihr hin und wieder ein Briefchen. Es sollte ausgleichen, was ich sprechend nicht zu bieten hatte. Ich übte und lernte extra eine besonders schöne Schreibschrift, die gotische, mit der ich kunstvoll mit Breit- und Spitzfedern die Kuverts verzierte. Und immer kaufte ich möglichst prächtige Briefmarken. Halb geschenkt waren damals Briefe; gerade mal 20 Pfennig kostete das Porto. Ihr Inhalt verbarg nicht irgendeine Nachricht, nein, in meiner Herzensnot entstanden Gedichte, die, wer weiß, sogar Schiller einigen Respekt abgenötigt hätten. Hin und wieder bekam ich einen Dank zurück; sie hatte ihn mit einem gewöhnlichen Kugelschreiber verfasst. Der Inhalt war kurz und allgemein und deshalb meiner Liebesglut kaum angemessen. Trotz der hinabgeschluckten Enttäuschung hat mai Herz jedas Maol schwer bombrt. Als ich Oberkochen für einige Zeit verließ, dachte ich in der Ferne mehr an sie als an anderes. Ich schrieb Briefe, doch sie blieben ohne Echo. Dafür aber, ich wollte es nicht glauben, sah man sie immer wieder, teilte man mir aus der Heimat mit, mit einem »Anderen« em Dorf donda. Oh, Herr im Himmel, war so viel Untreue Dein Wille? Mein Schmerz war unbeschreiblich. In Eichendorffs sehnsüchtigem Volkslied: »In einem kühlen Grunde« fand ich Trost. Ich lernte es von vorne bis hinten auswendig.

Die letzte Strophe spiegelte meine Stimmung genau wider:

„Hör ich das Mühlrad gehen: / ich weiß nicht, was ich will / ich möcht‘ am liebsten sterben, / da wär‘s auf einmal still.“

Ich versuchte, das Unglück zu verstehen. So jung wie sie war, fiel es ihr schwer, einen anständigen Schnitt zu machen. So etwas will auch gelernt sein. Damals hörte man in ähnlichen Situationen öfter den aufmunternden Spruch: Komm, nemms et so ernscht, a andra Muadr hat ao a scheas Keed. Das war leicht dahingesagt, und doch gab es so eine Mutter und auch das dazugehörige Kind. Beim zweiten Versuch ist man jedoch, ob man will oder nicht, vom ersten schon gebrannt. Wir beide waren uns bald herzlich zugetan, aber die Zeit kam, da in Wellen, unsichtbar, der Vorsichtsblick erschien, der misstrauische, der zerstörerische. Da ich nicht mehr in Oberkochen weilte, schrieb ich Briefe. Sie waren nicht weniger inbrünstig als die früheren, doch wurde mir langsam klar: Liebesleute wellat schwätza ond et Briaf schreiba. Konnte das die Grundlage für die Familie sein, die ich mir kurzzeitig ausmalte, mit fünf, sechs Kindern? So weit und verwegen hatte allerdings nur ich geplant, ganz allein in meiner geheimsten Herzenshöhle. Kurz: Zwei himmelhochjauchzende und gleichzeitig todtraurige Seelen hielten die junge Verbindung eine Zeit lang zusammen. Dann mussten wir den bitteren Kelch erleiden. So verheißungsvoll die Hoffnung begonnen hatte, so unbegreiflich und unerwartet flog sie davon. Am Ende schwamm sie ertrinkend den Kocher hinab, hinweg über Steine und Grubbaseggl, und durch diafe Gomba durch. Allen, denen heute noch so etwas passiert, widme ich diese Erkenntnis: Scho s gloischt Missdraua, Mädle, Bua, druckt schdark ond glemmt uich ällas zua. Ich beobachtete, wie einige Jahre nach meinen Erfahrungen viele Junge die lächerlichen Liebesmühen in Gässchen und auf steinigen Waldwegen für überholt hielten. Sie fläzten sich ins angeberische Auto, um Süßholz zu raspeln und das Blaue vom Himmel herabzufabulieren, ond was woiß I no ällas. Also, soo ebbas von ooromandisch! Während ich nebenher älter wurde, nahm meine Lebensweisheit doch noch ein kleines bisschen zu. Auch war ich in Frauensachen nicht mehr ganz so hilflos.

Das offizielle Hochzeitsbild von Herrmann und seiner Frau (Archiv Metz)

Nach einigen Umwegen erreichten wir, meine letzte Geliebte und ich, schließlich das arabische Jahr 1386. Näheres siehe oben. Schließlich noch eine Anmerkung zum Wort Liebe im Dialekt. »Ich liebe dich«, hört man heute fast inflationär oft. Wer diesen Satz herauslässt, kann kein Oberkochener sein. Das Wort »Liebe« gibt es im Schwäbischen nämlich nicht. Lassen sich Schwaben trotzdem darauf ein, klingt ihr »Ich liebe dich« irgendwie preußisch-steif, ond wahrscheinlich isch d´Hälfde drvoo glooga.

D´Obrkochamr sagat: »I mag de«, odr »Magsch me no?«, odr »Dia zwoi hent sich arg meega«. Für den weniger Dialektfesten eine Hilfe: In »I mag de« spricht der Schwabe das a nasal aus wie das hintere a in Eisabah oder wie die französische Zahl cent (hundert). Brobiers oefach, sags amaol zua daim Schätzle – ´s wurd vor Aufregong ganz roade Bäggla griaga.

In diesem Sinne – machen Sie ihrem Schätzle wieder einmal eine schwäbische Liebeserklärung und fragen nicht nur: „Schätzle – bisch fertig met Butza, I hao Honger ☺.“

Und wenn sie fragt: „Magsch Du mi“, na sagsch halt „Wenn’d me so fraogsch…..“

Hermann Metz

Wilfried „Billie Wichai“ Müller