Intro.

Unser verstorbener Didi Bantel hatte zu diesem Thema bereits einen ersten Bericht mit Nummer 541 geschrieben. Darin hat er abschließend angekündigt, diese Beschreibung später liefern zu wollen. Entweder hat er es vergessen oder oifach nemma g’schafft. Das Buch, auf das sich der Bericht 541 und dieser bezieht, heißt „Beschreibung des Oberamts Aalen“, wurde vom königlichen statistisch-topografischen Bureau herausgegeben und von der Druckerei und dem Verlag Horst Bissinger KG in Magstadt bei Stuttgart im Jahre 1854 verlegt. Die mir vorliegende Ausgabe ist eine Neuausgabe von 1962 und es macht Spaß darin zu blättern und zu lesen. Voraussetzung dazu sind allerdings Kenntnisse der sog. Frakturschrift, in der Bücher zur damaligen Zeit gedruckt wurden. Zudem gilt natürlich die Rechtschreibung von damals.

Danke. Für den Hinweis zu diesem Buch und anderen Unterstützungen danke ich Ottmar Bihlmaier.

Inhalt des Buches von 1854.

Im Teil A finden wir eine „Beschreibung des Oberamts im Allgemeinen“ mit den Themenbereichen: I. Lage und Umfang, II. Natürliche Beschaffenheit, III. Einwohner IV. Wohnorte V. Vermögen VI. Gesellschaftlicher Zustand VII. geschichtlicher Ueberblick.

Im Teil B die ganzen „Ortsbeschreibungen“: Von Aalen, Abtsgmünd, Adelmannsfelden, Dewangen, Essingen, Fachsenfeld, Heuchlingen, Hofen, Hohenstadt, Hüttlingen, Laubach, Lauterburg, Neubronn, Ober=Kochen, Pommertsweiler, Schechingen, Unter=Kochen, Unter=Rombach und Wasseralfingen.

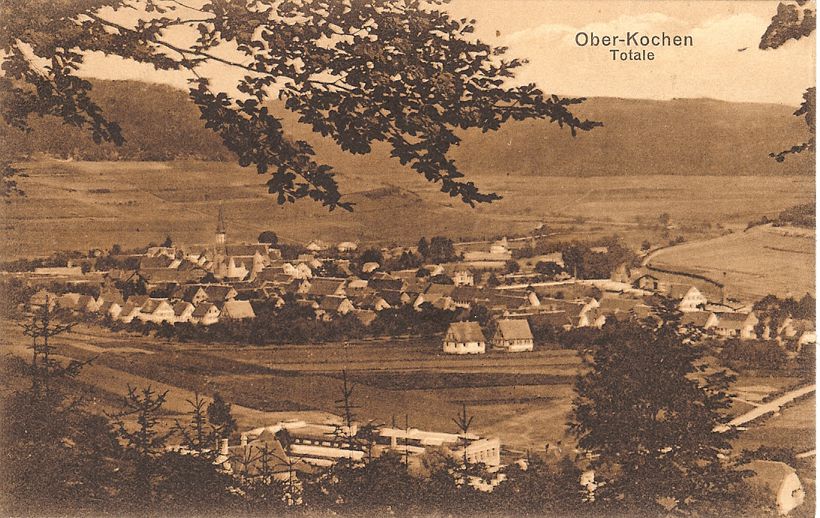

Blick über den Ölweiher und Leitz auf den Ort (Archiv Müller)

Ortsname.

Der Ort wurde offiziell wie folgt geschrieben: „Ober=Kochen“ und die Nachbargemeinde natürlich „Unter=Kochen“. Wenn es bei der letzten Gemeindereform nach den Visionen des Unterkochner Stuckateurmeisters Köder (dem verstorbenen Schwiegervater meines Freundes Horst Knaus) gegangen wäre, hätten wir heute vielleicht eine vereinte Gemeinde mit Namen „Kochen“. Wer weiß das schon. Ich finde es jedenfalls spannend hin und wieder darüber nachzudenken, wie sich beide Gemeinden auf diese Weise entwickelt hätten…..

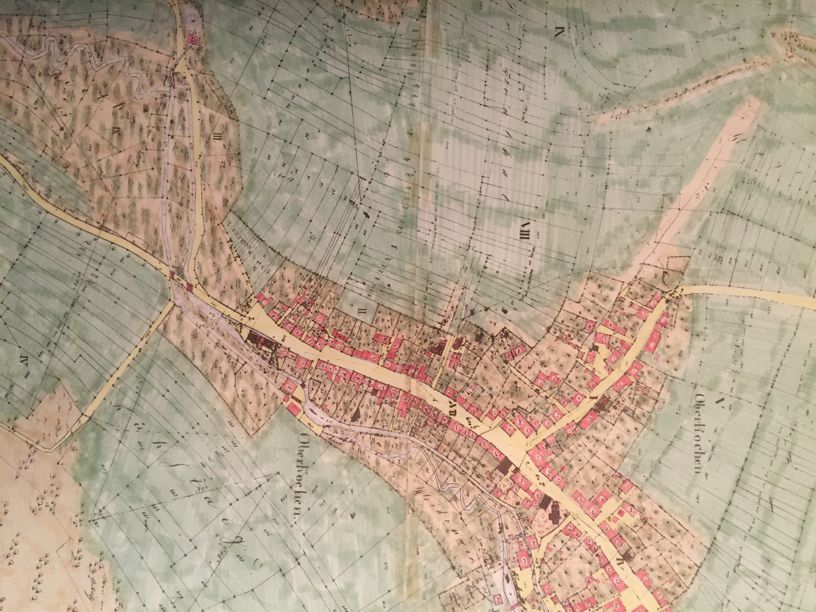

Katasterauszug Oberkochen aus dem Jahr 1838 (Archiv Holz)

Wie sah der Ort damals statistisch aus?

Der Ort bestand aus einem katholischen und evangelischen Pfarrbereich mit 1.180 männlichen und weiblichen EW, davon 705 Katholische sowie der Kreuzmühle, der Öl- und Schleifmühle, der Schlackenwäsche und der Ziegelhütte mit insgesamt 21 Katholischen sowie 475 Evangelischen.

Blick auf den Ort über die Bahnlinie nach 1864 (Archiv Müller)

Die Flächen auf Ober=Kochner Grund sahen wie folgt aus. Daraus könnten wir für die Freunde der einfachen Bruchrechnung eine Prüfungs-Aufgabe ableiten: „Bilden Sie die Summe aus den angegebenen Werten.“ Um einer Beschwerde, wegen zu hoher Komplexität, beim Kultusministerium zu entgehen, sind die Brüche bereits zu einem gemeinsamen Nenner vereinheitlicht (☺ Spaß muss ein).

Herzlichen Glückwunsch. Wer jetzt zu dem Ergebnis 7.478 Morgen kommt, hat die Prüfung bestanden. Wer sich ein * verdienen möchte, muss noch die Umrechnung in QM vornehmen. Der Klassenbeste muss jetzt natürlich folgende Frage stellen: „Welcher Morgen? Es gab damals so viele verschiedene.“ Richtig! Setzen! Streber!

Pflug-Gespann mit eingeschirrtem Rindvieh an der Kapelle im Weingarten (Archiv Schlipf)

„Ein Morgen ist das Maß, welches durch die Fläche bestimmt wird, die mit einem einscharigen Pferde- und oder Ochsenpflug an einem Vormittag pflügbar ist.“ Wenn es unterschiedliche Maße für den Morgen gab, lag das womöglich am Pferd, am Ochsen, am Bauern, am Boden oder an der Länge des Vormittags ☺ – wir wissen es nicht. Was wir wissen, sind die QM-Zahlen der unterschiedlichen Morgen (Man schaue sich dabei die Preußen an – bis auf die 2te Nachkommastelle – typisch):

Wenn der Prüfling somit bei Zugrundelegung eines sog „Schwäbischen Morgens“ mit 3.152 qm auf eine Summe von 23.570.656 qm kommt, hat er sich die „1 mit Sternchen“ verdient.

Weitere Erkenntnisse. Auf 1 Menschen kamen 6,2 Morgen (nur Pommertsweiler mit 7,6 und Essingen mit 7,0 hatten einen höheren Wert; Aalen hatte 1,7 und Fachsenfeld gar nur 1,1 zu bieten); auf 1 Wohngebäude kamen 7,5 Menschen; auf 100 Menschen kamen 7,3 Pferde und 47,6 Rindviecher; auf 100 Morgen Fläche kamen demnach 1,1 Pferde, 7,6 Rindviecher und 16,13 Menschen.

Bilder zum Bericht.

Aus der damaligen Zeit gibt es keine Bilder und so nehme ich einfach spätere, um den Text etwas aufzulockern, aber trotzdem dazu (irgendwie) passen(d gemacht werden).

Besondere Begriffe müssen im Vorfeld bezüglich ihrer Bedeutung erklärt werden.

- Condominium » gemeinschaftlich ausgeübte Herrschaft über ein Gebiet

- Ein- oder zweimädig » einmaliger oder zweimaliger Schnitt

- Etter » Umfriedung eines Dorfes

- Exercititium » (in diesem Fall) geistige mentale Übung

- Gebührschaft » nichts zu finden und in Google sollte man das besser nicht eingeben

- Malefiz » schlechte Tat

- Malter » Volumenmaß für Getreide – entspricht 1 Kubikmeter

- Parochi » Amtsbezirk eines Pfarrers

- Pfründe » mit Einkünften verbundenes Kirchenamt

- Simri » Hohlmaß für Getreide – entspricht 44,3 Liter

- Stolgebühren » Pfarrgebühren für Taufe, Trauung, Beerdigung u.ä.m.

- Untergänger » Grenzsteinsetzer

- Zehnten » groß und klein, Flachs‑, und Hanf‑, am Blut- und Heuzehnten.

Ein Bick von der Kirchgasse hinab Richtung Ortsmitte (Archiv Müller)

Originaltext Beschreibung von 1854.

Dieser Bezirk, ganz der Alp und dem Gebiete des weißen Jura zugehörig, ist interessant durch die auf der südlichen Grenze stattfindende Gebirgseinsenkung, welche das Kocher- mit dem Brenzthale fast eben verbindet. Rechts und links von dem Thale steigt die Markung noch auf die Höhe des Albuches und – in geringerer Ausdehnung – des Hertsfeldes, wo aber – schon des Wassermangels wegen, keine menschlichen Ansiedlungen sind; denn nur das Thal ist hinreichend mit Quellen versehen.

Im Westen gränzt der Bezirk von Essingen, im Norden an Unter=Kochen und auf kürzere Strecken an Aalen und Unter=Rombach. Oestlich und südlich bildet er die Gränze des Oberamts, dort auf eine kurze Strecke gegen Ebnat im O.A.(Oberamt) Neresheim, sonst gegen Königsbronn im O.A. Heidenheim.

Durch das Kocherthal zieht sich die Poststraße zwischen Aalen und Heidenheim=Ulm, an welcher auch Ober=Kochen selbst liegt. In welchem Orte sich nahezu die ganze Bevölkerung concentriert, da nur ein paar ganz unbedeutende Parzellen außerhalb Etters liegen.

Der Kocher ist auf beiden Ufern zunächst von Wiesen umgeben, an welche sich das Ackerfeld anschließt, welches ungefähr bis zur mittleren Höhe der Bergwände aufsteigt, von wo an herrliche Wälder die Höhen bedecken, nur zuweilen von Haiden unterbrochen z.B. auf dem hohen Volkmarsberg mit seinen Felsen und trefflicher Aussicht.

Das Ackerfeld ist im Allgemeinen schwer und steinig, jedoch ziemlich fruchtbar: natürlich herrscht Kalkboden durchaus vor: einige Lehmablagerungen werden von dem Ziegler und den Häfnern benützt.

Die Luft ist ziemlich rein, aber etwas rauh. Von der Brenz herüber wälzen sich nicht selten dicke Nebel durch das Thal, in welchem überhaupt das Klima etwas feucht ist. Die Morgen sind auch im Sommer in der Regel kühl und die Ernte beginnt immer etwas später als in Aalen. Landbau und Viehzucht bilden auch hier die Hauptbeschäftigung der Einwohner. Es wird die gewöhnliche Dreifelderwirtschaft darauf betrieben mit starkem Einbau der Brache, mit Hanf und Flachs, Klee und Kartoffeln, Rüben, Erbsen, Wicken u.a. Etwas Kraut wird gebaut, neuerzeit auch Raps. Roggen, Dinkel, Gerste und Hafer werden nebst etwas Waizen im ordentlichen Felde gebaut, mit einem Ertrage von circa 60–70 Simri Dinkel, 30–40 Simri Gerste, 40–50 Simri Haber – vom Morgen. Der Pflug muß mit 3 Pferden oder 6 Ochsen bespannt werden. Der Werth der Aecker ist sehr verschieden. Während der mittlere Preis ca. 300 fl. beträgt, der höchste etwas 600 fl., so gibt es Lagen wo man um 10 fl. und 15. fl, ja noch billiger den Morgen erwerben kann. Die Wiesen sind größtentheils zweimädig; ihr Preis steigt von 200−600−700 fl. Ihr Ertrag von circa 40–50 Ctr. per Morgen wird im Orte selbst verfüttert – ja er genügt dem Bedürfnisse nicht; in Feld und Wald wird vom April bis Oktober geweidet. Die Bienenzucht ist ganz unbedeutend. (fl = die alte Bezeichnung für Gulden, ursprünglich Florentiner)

Die Rindviehrace ist eine gemischte; die Pferdezucht ist unbedeutend; die Schafwaiden sind verpachtet und werden mit fremden Schafen beschlagen, gewöhnlich 800–900 Stück, spanischer Race.

Den Zehnten, groß und klein, hatte in der Hauptsache Ellwangen, jetzt der Staat; nur von einigen Grundstücken bezog sehr wenig großen und etwas kleinen Zehnten die katholische Pfarrei, welche nebst einigen Privaten auch Theil hat am Flachs‑, und Hanf‑, am Blut- und Heuzehnten.

Grundherrliche Gefälle haben außer dem Kameralamt die katholische Pfarreien Unter= und Ober=Kochen zu beziehen, die jedoch sämmtlich abgelöst werden.

Ober=Kochen ist der einzige paritätische Pfarrort im Bezirk. Der glaubwürdigen Sage nach ursprünglich ein Filial von Unter=kochen (das hören die „Bärenfanger“ sicher gerne ☺), soll auf Fürbitte des Abts von Königsbronn die Aufstellung eines eigenen Pfarrers von dem Abte zu Ellwangen gestattet worden seyn, welcher 1343 um 72 Pfund, jährliche 12 Malter Getreide vom Zehnten ab die Gebührschaft und Pfarrei zu Ober=Kochen verkaufte zu einer Pfründe für den Pfarrer, damit er den Gottesdienst besser vollbringen möge. Nachdem Württemberg den Königsbronner Theil des Dorfes an sich gezogen und die Reformation eingeführt hatte, wurden die württ. Unterthanen nach Königsbronn gewiesen, 1582–83 aber eine evang. Kirche erbaut, wobei der Geistliche anfänglich auch die Schule zu versehen hatte. Vergeblich klagte Ellwangen gegen diese Neuerung beim Reichskammergericht.

Zur evang. Gemeinde gehört etwa 1/3, zur kath. 2/3 des Dorfes. Der kath. Parochie sind neuerdings die Katholiken im angrenzenden Theile des O.A. Heidenheim (bis Mergelstetten) als Filialisten zugewiesen. Der Kirchhof, früher für beide Konfessionen gemeinschaftlich, ist seit 1850 gesondert, und zwar liegt der kath. Gottesacker noch immer an der Kirche im Dorf, der evang. Nordwestlich vom Dorfe.

Die bürgerliche Gemeinde ist durch den Besitz von 4.390 Morgen Waldung scheinbar sehr vermöglich, doch haben nur die 93 Gemeinderechtsbesitzer Antheil an dem bedeutenden jährlichen Ertrag, wovon die Betreffenden einen lebhaften Holzhandel treiben. Die politische Gemeinde hat weder Kapitalien noch Schulden.

Obgleich also die meisten Bauernhöfe zerstückelt und der reichen Leute wenig sind, so erfreuen sich die meisten doch eines mittleren Wohlstandes.

- O b e r = K o c h e n, ein Marktflecken, 2 Stunden von Aalen, am linken Ufer des schwarzen Kochers, längs der Chaussee ziemlich ausgedehnt gelegen, ist freundlich und in der Hauptsache solid gebaut, meist massiv, freilich so, daß viele Häuser nur ein Stockwerk haben. Strohdächer sind nur 2–3 noch übrig. Die Brunnen, seit 1838 zu laufenden eingerichtet, geben ein sehr gutes Wasser. Der Kocher treibt im Dorfe selbst eine untere und eine obere Mahlmühle. Zu den 2 Kirchen kommen 2 Pfarr- und 2 Schulhäuser, auch die Wohnung eines Königlichen Revierförsters, ehemals das württembergische Zollhaus.

Der alte Ortskern (Archiv Müller)

Die kath. Pfarrkirche zu St. Peter und Paul ist ein ziemlich altes Gemäuer, dessen Chor 1663 neu aufgebaut wurde. Die Baulast liegt zunächst, obwohl bestritten, der Stiftungspflege ob, welche 50 Morgen Wald und 5.430 fl. Kapital besitzt.

Die evangelische Kirche 1857 (Archiv Müller)

- Die enge und niedere evangel. Pfarrkirche, auf deren Dach ein hölzernes Glockenthürmchen steht, wurde 1582–83 erbaut und die Wohnung des Pfarrers ist mit derselben unter einem Dache. Den kirchlichen Bedarf deckt die Stiftungspflege mit 1.825 fl. Kapitalvermögen.

Am Ende des Dorfes steht eine alte Kapelle zur heil. Ottilie, mit Votivtafeln usw.

Im Wiesenthale, 10 Minuten vom Dorfe abwärts, stand einst unter einer Mauerwölbung ein Bild des mit Ketten belasteten, gegeißelten Christus, welches durch eine Müllerin, die sich für besessen hielt, in der Ruf der Wunderthätigkeit kam und bald das Ziel vieler Wallfahrten wurde. Von den Opfergaben wurde 1755, obgleich der Bischof die Einwilligung versagte und die benachbarten Parochi protestirten, eine eigene Kapelle „zum gekreuzigten Heiland“ erbaut, im Volksmunde „der Wiesenherrgott“.

Als im Oktober 1790 Nachts das thönerne Bild zertrümmert wurde, traf der Verdacht die Protestanten des Orts und es entstanden so viele Verfolgungen, besonders gegen den evangel. Pfarrer. Daß endlich die beiderseitigen Herrschaften einschreiten mußten. Zuletzt entdeckte man den Thäter in einem Katholiken aus der Nachbarschaft. Das verstümmelte Bild selbst wurde in Ettal mit Schnitzwerk ergänzt und 1819 ließ en vermögender Bauer eine geräumige Kapelle darüber bauen. Doch haben die Wallfahrten dahin sehr abgenommen. Die Kapellenpflege ist seit 1803 mit der Stiftungspflege verbunden.

Die ursprünglichen Besitzer des Ortes waren die Grafen vo. Dillingen, welche die Hälfte 1240 dem Kloster Ellwangen schenkten; die andere Hälfte kam durch Willebirg v. Dillingen an ihren Gemahl Ulrich v. Helfenstein; die Helfensteinischen Besitzungen befanden sich jedoch als Lehen in den Händen verschiedener ritterlicher Familien, deren eine im Orte selbst ihren Stammsitz hatte. Zuerst 1331 fanden wir einen Johann, 1351 einen Ulrich v. Kochen, Hans v. Kochen 1382–96, Georg v. Kochen 1404 und 1407 Jörg mit seinem Bruder Beringer v. Kochen. Burkhard v. Kochen verkaufte sein Fischwasser unterhalb Ober=Kochen 1421 an Ellwangen. 1475 verkauften Werner v. Kochen und Stefan sein Sohn an Dietmar v. Roden Wiesen zu Stefansweiler um 110 Pf. Damit verschwindet dieses Geschlecht, welches drei aufgestellte Räder im Wappen führte. Bereits aber haben wir gehört, daß auch die Herren von (Hohen) Roden in Ober=Kochen begütert gewesen sind, von welchen Ulrich v. Roden schon 1341 zwei Güter an das Kloster Königsbronn verkaufte und Hans v. Roden 1402 von Ellwangen mit Gütern in Ober=Kochen belehnt wurde. Alle Güter sammt Mühle und Fischwasser verkaufte 1492 die Witwe Dietmar’s v. Roden um 650 fl. an Ellwangen.

Ein drittes in Ober=Kochen begütertes Geschlecht sind die Herren v. Scharenstetten, in Schnaitheim gesessen. Schon 1363 hat Fritz v. Scharenstetten auch Güter in Ober=Kochen an das Kloster verkauft. Ein Ulrich v. Scharenstetten zu Ober=Kochen gesessen 1427, hatte dieses Besitzthum durch seine Gemahlin Agathe v. Kochen erheirathet, beide verkauften es aber 1436 an Ellwangen. Doch soll des Scharenstetter’s Sohn sein Lebtag bleiben dürfen in dem Hause, darin er sitzt und Ulrich v. Scharenstetten heißt 1457 wieder „zu Oberkochen gesessen“.

Melchior v. Horxheim hat 1501 ein Gut und 1519 Lienhard v. Emershofen ein Haus zu Oberkochen verkauft, das an Ellwangen kam.

Einiges findet sich im Besitz von Aalener Bürgern, gleichfalls verkauft an Ellwangen. Später noch waren zwei von der Kaplanei Ober=Alfingen erworbene Güter der Reichsstadt Aalen leibfällig und dienstbar. Ellwangen hat allmählig, wie es von Alters her Lehen und Patronat besaß, auch die Grundherrlichkeit über volle 2/3 vn Ober=Kochen erworben; 1/3 dagegen war an das Kloster Königsbronn gekommen, durch Kauf z.B. 1341, 1361. Besonders haben Otto v. Kaltenburg (bei Lonthal) c. ux. Adelheid alle ihre Güter zu Ober=Kochen um 1.400 Pfd. Heller an Königsbronn verkauft 1358 mit Hellensteinischer Zustimmung. Einige Güter schenkte Urich Bezer 1356. Die Grafen v. Hellenstein verkauften die Hälfte am Zoll und Geleit an die Stadt Ulm; dieselbe gelangte mit Heidenheim an Württemberg.

Das Königsbronner Drittel theilte natürlich alle Schicksale dieses Klosters. Als schutzbefohlen zur Herrschaft Heidenheim kam es 1448 an Württemberg, 1450 n Baiern, durch Herzog Ulrich wieder an Württemberg. Herzog Christof führte seit 1553 die Reformation und eine neue Verwaltung ein. In Ober=Kochen kam’s aber zwischen den beiden Herrschaften verschiedener Konfession zu beständigen Reibungen in kirchlichen und bürgerlichen Dingen, weßwegen Ellwangen versuchte, eine Austauschung des ellwang. Theils gegen die württemb. Besitzungen in Jagsthausen u.a.m. zu Stande zu bringen; doch umsonst. Bach vielen Verhandlungen kam endlich 1749 zu Aalen ein Vertrag zu Stande mit folgenden Hauptbestimmungen:

- In Ansehung der Religion herrscht gegenseitige Duldung, doch wenn auf dem Hause einer Herrschaft ein andersgläubiger sitzt, so ist ihm da bloß stilles exercititium seiner Religion gestattet und er hat die Stolgebühren an den Pfarrer seiner Herrschaft zu bezahlen.

- Die weltliche hohe und niedere Obrigkeit und Gerichtsbarkeit hat jede Herrschaft auf dem Grund und Boden ihrer Unterthanen.

- Auf den Gemeindeplätzen steht die hohe Obrigkeit und Malefiz ausschließlich dem ellwang. Amte Kochenburg zu, welches auch die Gemeinderechnung stellt.

- In allen übrigen Gemeindesachen herrscht condominium und Schultheißen, Bürgermeister und Untergänger werden von den beiden Herrschaften in gleicher Zahl eingesetzt.

- Die Gemeindeversammlung kann unter der Linde, nach altem Herkommen, oder in einem beliebigen Hause gehalten werden.

- Ueber die Gemeinderechte, deren keins aus dem Dorfe hinaus verkauf werden darf, werden nähere Bestimmungen gegeben.

- Dem württemb. Zoll sind die Einwohner frei bei Allem, was sie zum Hausbrauche einführen; sie haben ihn aber zu entrichten von Allem, was sie hinausverkaufen.

- Weitere Bestimmungen betreffen Einzelheiten: Wald- und Waidsachen, Zehnten und Hirtenstab, die Mühlen usw, den von Ellwangen geübten Kirchenschutz u.a.m. Diese Uebereinkunft blieb forthin die Grundlage der Ober=Kocher Verhältnisse; wiederkehrende Zwistigkeiten wurden gewöhnlich in Güte geschlichtet. Zuletzt brachte die Sekularisation Ellwangens das ganze Dorf unter württemb. Hoheit, doch wurde erst 1807 die Klosterverwaltung Königsbronn aufgehoben.

- D i e K r e u z m ü h l e, am Kocher, ¼ Stunde unterhalb des Dorfes, 1845 erst auf dem „Kreuzwasen“ erbaut, mit Oel- und Gypswerk.

- D i e O e l- u n d S c h l e i f m ü h l e liegt ¼ Stunde oberhalb des Dorfes am Abflusse des sogen. Oelweihers, eines kleinen Bassins, das etliche Quellen speisen. Als Oelmühle wurde dieses Werk 1725 errichtet, wozu später eine Gypsmühle kam. Eine Schleifmühle wird schon 1498 genannt.

Eine der ältesten Aufnahmen des Ortes mit Blick über den Ölweiher auf den Ort (Archiv Müller)

- D i e S c h l a c k e n w ä s c h e, ein Haus beim Ursprunge des Kochers, wo auch ein sogenannter Schlackenweg und eine Schmidtenhalde sich finden. Hier stand längere Zeit ein Hochofen und 1745 wurde eine Schlackenwäsche hieher gebaut, von welcher der Name kommt.

- D i e Z i e g e l h ü t t e, zunächst am Dorfe, ist in neuerer Zeit erst gegründet worden.

- Im Tiefenthal stand bis vor nicht langen Jahren das bewohnte T i e f e n t h a l h ä u s c h e n

So, das war es zum Thema „Oberkochen Mitte des 19. Jahrhunderts“. Didi’s Versprechen wurde somit eingelöst und ich denke, dass das Ganze doch ziemlich interessant ist.

Noch eine kleine Buchempfehlung, weil mich das doch sehr interessiert, berührt und überrascht hat, dass die berühmte schwäbische „Kerner-Familie“ bis zu dieser Zeit auch in unsere Gegend hinein gewirkt und Spuren hinterlassen hat (Stichwort: Schnaitberg bei Essingen). Es handelt sich um „Die Kerners – eine Familiengeschichte“ von Felix Huby.

In diesem Sinne, nehmt/nehmen Sie im neuen Jahr mal wieder ein schönes gebundenes Buch aus Papier in die Hand.

Wilfried „Billie Wichai“ Müller vom Sonnenberg