Einführung.

Friedhöfe gehören zu unserem Leben – ob uns das angenehm ist oder nicht. Sie sind die letzte Ruhestätte unserer Verwandten und Freunde und sind auch ein sozialer Ort, an dem man sich trifft, wenn man sich der Grabpflege hingibt oder an den Feiertagen im sog. Trauermonat November über die Gräber geht oder an Gedenktagen ein Totenlicht zum Gedenken anzündet. Dabei kam es nicht selten vor, dass sich neue Bekanntschaften ergaben, die zu neuen Verbindungen führten.

Definition.

Ein Friedhof, auch Bestattungsplatz oder Begräbnisplatz, veraltet Gottesacker, Kirchhof oder Leichenhof ist ein Ort, an dem Verstorbene, in den meisten Fällen begleitet von einem religiösen oder weltlichen Ritus, bestattet werden. Das Wort „Friedhof“ leitet sich ursprünglich vom althochdeutschen „frithof“ ab, der Bezeichnung für den eingefriedeten Bereich um eine Kirche.

Allgemeines über die Friedhöfe.

In Deutschland hat sich aus Gründen der Hygiene und dem Schutz des Grundwassers der Friedhofszwang entwickelt. Durch eine kulturell herausragende Stellung gibt es nicht wenige Friedhöfe, die unter Denkmalschutz stehen oder eine touristische Attraktion wurden. Sei es durch die vielen Ehrengräber, durch berühmte Personen oder durch wunderbare Parkanlagen. Hier sei besonders erinnert an den „Wiener Zentralfriedhof“ mit über 330.000 Gräbern, an den „Bogenhausner Friedhof“ (mit seinen vielen Promi-Gräbern ein Anziehungspunkt) in München, an den „Ohlsdorfer Friedhof“ (größter Parkfriedhof der Welt mit 389 Hektar und einer eigenen Buslinie innerhalb) in Hamburg, an den „Hoppenlau-Friedhof“ (der älteste) in Stuttgart, an den „Waldfriedhof“ in Aalen und an den „Jüdischen Friedhof“ in Bopfingen-Oberdorf.

Früher war es üblich, möglichst nahe der Kirche begraben zu werden. Wer in der Gemeinde Ansehen und Geld hatte, konnte durchaus im Kirchhof oder in einer nahen Mauer beerdigt werden. Eine soziale Differenzierung war nicht nur zu Lebzeiten wünschenswert, sondern über den Tod hinaus. Gar außerhalb des Friedhofs mussten Bettler, Schauspieler, Gaukler und Selbstmörder sowie Exkommunizierte und Kriminelle ihre letzte Ruhe finden, weil ihnen geweihte Erde vorenthalten wurde. Um 1800 kam die Tendenz auf, die Toten aus hygienischen Gründen entfernt vom Dorfkern zu begraben und daher kam es in den Folgezeiten überall dazu, dass alte Kirchhöfe in den Gemeinden aufgelöst und außerhalb neu angelegt wurden. Das geschah auch in Oberkochen, aber bald sind alle drei Ruhestätten wohl wieder von den Häusern umzingelt.

Auch die Zeitläufe verändern unsere Friedhöfe.

Bürgermeister Peter Traub, der die Veränderungen aus Verwaltungssicht ständig wahrnimmt, gibt dazu Erklärungen: Auch die Auflösung der Großfamilien sowie die Mobilität der einzelnen Familienmitglieder haben den Friedhofscharakter verändert. Mancher wünscht sich heute ein pflegefreies Grab, andere wollen in einem Kolumbarium aufbewahrt zu werden. Wieder andere möchten in Wäldern oder anonym beerdigt werden. Weltanschauungen verändern sich und neue zeitgemäße nicht-kirchliche Varianten der Bestattungen nehmen zu. Die Erdbestattung, wie sie früher für viele Katholiken unweigerlich vorgesehen war, kann heute durchaus durch eine Urnenbestattung ersetzt werden. Hinzu kommt eine zunehmend ablehnende Haltung gegenüber kirchlichen Bestattungen. Auch Bestattungen von Menschen, die keiner Kirche oder einer anderen Konfession angehören nehmen deutlich zu. Der allgemeine Trend hin zu Friedwäldern und Urnenwäldern zeigt dies. Deshalb wurde auf dem städtischen Friedhof ein sogenannter “Urnenhain” angelegt, der anonyme Bestattungen ermöglicht. Die Bestattungskultur hat sich in den vergangenen 20 Jahren deutlich verändert. Während es früher beinahe ausschließlich Erdbestattungen gab, gibt es heute fast nur noch Urnenbestattungen. Diesem “Trend” wollte man auch in Oberkochen folgen. Allerdings sind Kolumbarien (Errichtung ab 2006) relativ teuer, was u.a. zu einer Erhöhung der Bestattungsentgelte geführt hat. Dies war ein Grund, warum der Gemeinderat die Errichtung weiterer Kolumbarien abgelehnt hat. Stattdessen sollen die restlichen Flächen des Friedhofs für Urnenbestattungen in der Erde genutzt werden. Im Frühjahr 2019 wurde für rund 120.000 € ein Urnenhain für 200 Urnen angelegt. Es wurden Stieleichen, Winterlinde und Rotbuche angepflanzt. Für die Namensschildchen wurden drei Stelen aufgestellt.

In Oberkochen gab und gibt es mehrere Friedhöfe.

Die Alemannen, die früher das Gebiet besiedelten, mussten hier ihre Toten begraben, genauso wie später die katholischen und evangelischen Glaubensbrüder und ab 1957 gibt es den städtischen Friedhof. Nachstehend will ich auf die einzelnen Friedhöfe, ihre Geschichte und ihre Besonderheiten eingehen. Die zeitlichen Daten wurden aus allen alten Berichten aus dem Amtsblatt und den Heimatbüchern entnommen.

Der alemannische Friedhof.

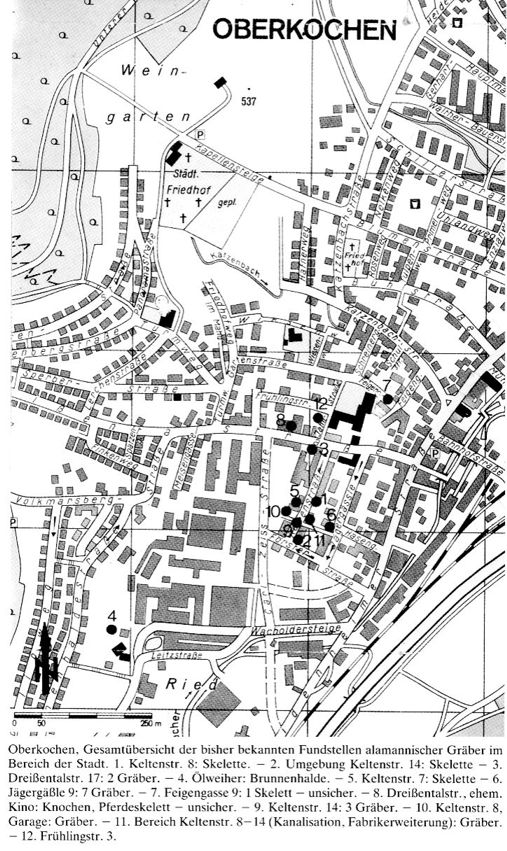

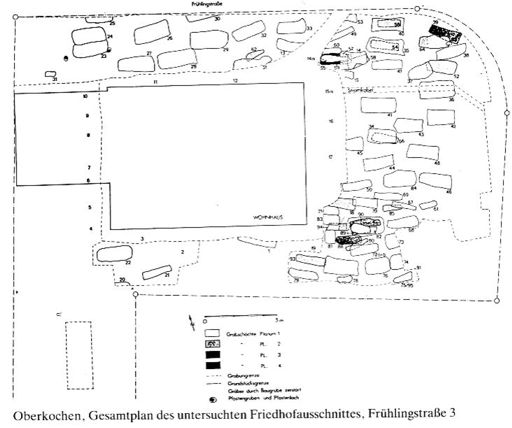

Am 19. März 1980 sollen in Hüttlingen Kinder mit einem Totenschädel gespielt haben. Schnell stellte sich heraus, dass hier kein Verbrechen vorlag, sondern ein Erdaushub des Grundstückes Stelzenmüller in der Frühlingsstraße 3. So wurde bis zu Klärung ein Baustopp verfügt und eine 6wöchige Notgrabung durchzuführen. Dr. Ingo Stork vom LDA (Landesdenkmalamt) Stuttgart vertrat die Ansicht, dass dieser Friedhof im gesamten Bereich von der Försterstraße bis zur Frühlingstraße angenommen werden muss. Viele Details dazu lassen sich im alten Heimatbuch nachlesen. Abschließend nur so viel: Die Christianisierung des alemannischen Oberkochen fand zwischen 600 und 700 n. Chr. statt und der alemannische Friedhof mit an die 1.000 Gräbern entstand wohl in der Zeit zwischen 500 und 700 n. Chr.

Alte Gräberfunde in bebauten Gebieten zwischen Förster- und Frühlingstraße (Archiv Rathaus)

Gräberfeld auf dem Grundstück Frühlingstraße 3 – früher Rolf Stelzenmüller (Archiv Rathaus)

Der alte gemeinsame Friedhof.

Ursprünglich lag der gemeinsame Friedhof um die katholische Kirche zwischen altem Kirchenschiff, Turm und Scheerermühle. Nach der Reformation legten die Protestanten einen eigenen Friedhof und so haben wir seit 1582 zwei konfessionell getrennte Friedhöfe in Oberkochen.

Eingangstor zum kath. Friedhof von der Seite Bahnhofstraße (Archiv Müller)

Grabplatten im Innenhof der kath. Kirch St. Peter und Paul (Archiv Müller)

Der katholische Friedhof.

Die Verstorbenen wurden ursprünglich im „Kirchhof“ bestattet. B’sonders wichtige, Großkopfete, also VIPs (very important people), wie man heute mitunter sagt, wurden in die Stützmauer der Kirche an der Mühlstraße oder auf der Südseite, im Hof des alten Schwesternhauses eingemauert. 1835 erging die behördliche Anweisung, den Friedhof zu verlegen. Diese Maßnahme wurde 1851 durchgeführt, die Einweihung des neuen katholischen Friedhofes nahe der Bahngleise erfolgte 1856 durch Pfarrer Desaller und die Kirchengemeinde bestattete ihre Toten seit jener Zeit auf dem heutigen katholischen Friedhof beim Bahnhof.

Gedenkplatte alter evangelischer Friedhof bei heutiger Ortsbibliothek (Archiv Müller)

Der evangelische Friedhof.

Nach der Reformation legte die evangelische Kirchengemeinde 1570 einen eigenen Friedhof um ihre neue Kirche an. Offiziell hieß es dazu 1850: „Der evang. Kirchhof befand sich bisher hart neben dem Pfarrhofe und nur durch einen alten verwitterten Zaun von diesem getrennt und hinter dem Brauhause des Hirschwirths. Innerhalb des Pfarrhofes führte ein neben dem an der Ecke des Hirschwirthauses angebauten Schweinestalle ein hölzernes braun angestrichenes Staketenthor in den Kirchhof, der ziemlich beschränkt war und trotz der mehreren teilweise sehr hübschen eisernen Kreuzdenkmale, die ihn neben den vielen hölzernen zierten, ein sehr ärmliches verfallenes Aussehen hatte. Dieses und das Unheimliche, welches ein Kirchhof in der Nähe von Wohngebäuden immer hat, so wie besonders auch Gesundheitsrücksichten hatten die Verlegung des Kirchhofs an einen Platz in einiger Entfernung vom Dorfe, wie es gesundheitspolizeiliche Vorschriften fordern, schon längst wünschenswert gemacht.“ Das „Unheimliche“ in der Nähe von Friedhöfen scheint heute bei der Bauplanung keine Rolle mehr zu spielen, leben wir doch in einer aufgeklärten Zeit.

Vor 1850 wurden die Toten auf dem damaligen Friedhof hinter dem Bräuhaus des Gasthofs „Zum Hirsch“ beerdigt. 1835 erhielt die evangelische Kirchengemeinde vom Königlichen Oberamt die Auflage, den Friedhof auf einen Platz außerhalb des Dorfes zu verlegen. Gewählt wurde das heutige Areal an der Katzenbachstraße, weil dieser Bereich damals außerhalb des Ortes lag und 1850 / 51 wurde er seiner neuen Bestimmung übergeben. 1947 wurde der an der heutigen Bühlstraße liegende Friedhof entlang der Katzenbachstraße um einen neuen Teil bis zur jetzigen Blumenstraße erweitert. Unser verstorbener Karl Unfried (wer kennt nicht das alte Spielzeugwarenfachgeschäft im Kies) war, als ehemaliger Stadtrat und Kirchengemeinderat sowie Vorsitzender des Friedhofsausschusses, der Experte für dessen Geschichte. 2007 wurde mit der Umgestaltung begonnen. U.a. wurde die alte Mauer zwischen dem alten und neuen Friedhofteil abgerissen und eine neue kleine aber feine Neukonzeption umgesetzt, die diesen Friedhof deutlich aufgewertet hat.

Ein nicht alltäglicher Bestattungsgottesdienst fand 2017 hinter der Stadtbibliothek statt. Dort, wo zwischen der alten evangelischen und der katholischen Kirche die „Neue Mitte“ entstehen wird, waren im Frühjahr beim Abbruch des „Hirsch-Geländes“ Gräber entdeckt worden. Eine archäologische und kulturhistorische Bedeutung wurde dem Fund nicht beigemessen und so wurden die Überreste respektvoll wieder der Erde übergeben. Eine Gedenkplatte erinnert an diesen alten Friedhof.

Eingangstor zum ev. Friedhof von Seite Bühlstraße (Archiv Müller)

Der Friedhof in der Katzenbachstraße gefällt mir sehr, weil er eine besondere Atmosphäre besitzt und besondere Grabstätten sein eigen nennen darf. Beim Durchgehen fällt auf, dass viele der alten Unternehmer dort ihre letzte Ruhe gefunden haben und ihre Gräber auch dem jeweiligen Zeitgeist entsprechen oder mitunter auch etwas über den Verstorbenen aussagen. Besonders hervorzuheben sind die Gräber der Familien Bäuerle, Brucklacher, Grupp, Günther, Leitz, Wirth sowie die Gräber der Mühlenbesitzer Elser und Scheerer ebenso wie jene der Brauerei- und Gasthofbesitzer Nagel und das Grab Edinger und Kirchdörfer.

Grabstelle von Dr. Dieter Brucklacher, dem früheren Chef von Leitz, auf dem ev. Friedhof (Archiv Müller)

Ruhestätte der Fabrikantenfamilie Grupp auf dem ev. Friedhof (Archiv Müller)

Ruhestätte der Fabrikantenfamilie Leitz auf dem ev. Friedhof (Archiv Müller)

Ruhestätte der Fabrikantenfamilie Bäuerle auf dem ev. Friedhof (Archiv Müller)

Dann gibt es noch das Grab des ersten Kriegstoten des II. Weltkrieges – Ottmar Brucklacher, dem Vater von Dr. Dieter Brucklacher, der in ersten Kriegstagen während des sog. Polenfeldzuges im September 1939 den „Heldentod“ starb.

Grab von Ottmar Brucklacher, dem ersten Toten des II. Weltkriegs in Oberkochen, auf dem ev. Friedhof (Archiv Müller)

Zudem gibt es noch einige Gräber aus den letzten Tagen der Kriegszeit 1945. Zum einen das Grab eines unbekannten deutschen Soldaten. Zum anderen das Grab für fünf unbekannte Opfer eines Fliegerangriffs am 4. April 1945 auf den Bahnhof Oberkochen. Dann gibt es noch das Grab des russischen Zwangsarbeiters Wladimir Kolotschenko, der beim Überfall auf den Hof des Pächters Christian Reiff am Theussenberg am 8. Juni 1945 ums Leben kam (siehe Bericht 322).

Grabstein auf dem ev. Friedhof für die Opfer eines Tieffliegerangriffs auf einen Gefangenenzug auf dem Bahnhofsgelände im April 1945 (Archiv Müller)

Der städtische Friedhof.

Der Zuzug der Firma Carl Zeiss sowie die allgemeine industrielle Weiterentwicklung in Oberkochen führten dazu, dass nicht nur dringend Wohnungen für die Lebenden sondern auch für die Verstorbenen geplant werden mussten. So befasste sich der Gemeinderat seit 1952 mit Gedankenspielen und Planungen für einen neuen großen konfessionsübergreifenden Friedhof. Dazu standen laut einem Bericht des Hermann Aldinger seinerzeit zwei Orte zur Auswahl: Erstens das Gelände im Gewand „Weingarten“ und zweitens das im Gewand „Loach-Thierstein“.

Übersichtskarte col. Gewann Loachha (Archiv Rathaus)

Nach einer Begehung am 15.12.1952 kam man zu dem Entschluss, dass das Gebiet des heutigen städtischen Friedhofs der geeignete Platz sei. Nun wurde 1953 für den im Gewand „Weingarten“ geplanten Gemeindefriedhof von den Gärtnerseheleuten Josef Brandstetter ein Acker im Messgehalt von 23,98 Ar zum Kaufpreis von 2,40 DM je qm erworben. Für die auf dem Grundstück befindlichen Obstbäume, entsprechend der Schätzung des Kreisobstbauinspektor Bertele, wurde eine Entschädigung von 71,00 DM bezahlt. Mit diesem Kauf erhöht sich die für den Friedhof vorgesehene Fläche auf 79,83 Ar. Weitere Grundstücke sind von Landwirtseheleuten Anton Schellmann noch zu erwerben.

Man legte damals Wert darauf, dass die Weingartenkappelle oberhalb des Friedhofs liegen wird und somit einen Symbolcharakter bekam. Schwer vorstellbar, dass die neue Siedlung im Weingarten in alten Zeiten genehmigt worden wäre, aber so ändern sich Zeiten und Einstellungen. Die Planung eines Friedhofs muss viele Dinge berücksichtigen: Geplante Siedlungen, Bodenbeschaffenheit, Grundwasser, Zufahrtswege, Parkplätze, landschaftliche Einbettung, verschiedene Arten von Gräbern, Trauerhalle mit Funktionsbereichen, Glockenturm, Gestaltung innerhalb des Friedhofs und nicht zuletzt eine Gedächtnisstätte für die Gefallenen der beiden Weltkriege. Architekt Aldinger aus Stuttgart wurde beauftragt, einen Vorentwurf zu fertigen. Das Bauprogramm sah eine Friedhofanlage mit 1.000 Reihengräbern, 150 Kauf- und 80 Kindergräbern vor, ferner eine Leichenhalle mit vier Zellen und eine Aussegnungshalle für 350 Personen. Neben diesen Anlagen sollte gleichzeitig eine Kriegsopfergedächtnisstätte errichtet werden. 1955 begannen die Bauarbeiten, 1957 war die Anlage fertiggestellt. Mit der Ausführung wurde im Jahre 1955 die Fa. Aisslinger in Aalen beauftragt mit dem Ziel, die Anlage Pfingsten 1957 der Bevölkerung zu übergeben.

Einweihung des neuen überkonfessionellen Gemeindefriedhofs am 1. Sep 1957 (Archiv Rathaus)

Einweihung des Ehrenmals für die Kriegstoten am 1. Sep. 1957 (Archiv Rathaus)

Musikalische Untermalung der Einweihungsfeier am 1. Sep 1957 (Archiv Rathaus)

Winterimpression des neuen Friedhofs im Winter 1957 / 58 (Archiv Müller)

Bereits nach wenigen Jahren erkannte man, dass bei der fortschreitenden Belegung des städtischen Friedhofes etwa 1980 eine Erweiterung unumgänglich werde. Die erforderlichen Grundstücke waren bereits 1961 im Bebauungsplan für die Erweiterung ausgewiesen. An den Architekt Brunken aus Stuttgart wurde schließlich die Planung der Erweiterung um 1.100 Grabstellen übertragen. Der erste Teil dieser Erweiterung mit 600 Grabstellen wurde 1980. Im Jahr 1992 wurde die zweite Erweiterung mit den restlichen 500 Grabstellen abgeschlossen. Vor ein paar Monaten wurde im Amtsblatt und der Tagespresse das Thema „Der Zustand unseres städtischen Friedhofs“ behandelt. Ein Friedhof ist so schön, wie ihn Stadt und Bevölkerung gemeinsam gestalten. Nicht mehr und nicht weniger. Die Atmosphäre, die jeder Friedhof ausstrahlt, entspringt dem Zusammenspiel von Gestaltung, Grab- und Landschaftspflege.

Als junger Mensch habe ich mein kärgliches Taschengeld mit Zeitungsaustragen vervielfacht und musste auf dem Nachhauseweg zum Sonnenberg wöchentlich am Friedhof vorbei. Damals gab es noch keine Beleuchtung, dafür aber reichlich Gerüchte, Geschichten und einige Horror-Stories. Das war schon herausfordernd, in der Dunkelheit diesen Bereich mit den vielen flackernden roten Totenlichtern unbeschadet zu passieren.

Unbekannter großer Trauerzug vor dem Grünen Baum (Metzgerei Lerch) (Archiv Müller)

Leichenbegängnis (wie Franz Balle das 1957 nannte).

Das war damals der offizielle amtliche Begriff des sog. „Letzten Ganges“, den jeder von uns noch vor sich hat. Wie war das nun früher bei uns? Der Sarg wurde erst um 1700 herum eingeführt, vorher lag man auf den sog. Totenbrettern. Es hat sicher Zeiten gegeben, in denen eine damals übliche Beerdigung nicht möglich war. Sei es zu Zeiten des 30jährigen Krieges oder der Pest und überliefert in der unsäglichen Zeit der religiösen Trennung in unserem Heimatort, die schon vielfach beschrieben wurde. Aus der Dorfordnung von 1749 entnehmen wir, dass damals religiöse Fundamentalisten (so will ich sie mal nennen), dafür sorgten, dass viele Jahre kein Leichenzug mehr durch unsere Straßen zur letzten Ruhestätte ziehen konnte. Keine Seite gönnte der anderen die Butter auf’s Brot bzw. deren Gebräuche und Riten und die Geistlichen auf beiden Seiten wurden von der jeweils gegnerischen Seite gehasst. In dieser schwierigen Zeit konnten die Leichen nur nachts auf den Friedhof gebracht werden und am nächsten Tag durften bei der Bestattung nur die Angehörigen teilnehmen. Religiöse Verwerfungen führen zu absonderlichen Verhaltensweisen und das mancherorts auf der Welt bis zum heutigen Tag. Erst als sich die Ellwänger und die Königsbronner Regierungen einigten, waren wieder Beerdigungen, den Gebräuchen entsprechend, möglich.

Der bäuerliche Brauch war früher, dass bei einer Beerdigung aus jedem Haus mindestens ein Angehöriger bei einer Trauerfeier teilnahm. Man sah das als eine Verpflichtung gegenüber den Mitmenschen an. Der Sarg wurde von Nachbarn und Verwandten getragen, da es noch keinen Leichenwagen gab und man das auch als Ehrung und Respektbezeugung ansah. Eine schöne alte Sitte war es, dass der Sarg vor der Kirche abgestellt wurde und der Trauerzug zum Betreten der Kirche an ihm vorbei musste. Bei den katholischen wurden die Gebete und Lieder vom Pfarrer und der Trauergemeinde während des Zuges gemeinsam gesprochen und gesungen. Bei den evangelischen sprach der Pfarrer laut und die Gemeinde im Stillen mit. Der Sarg wurde im Sterbehaus abgeholt, mitunter sang der Kirchenchor auch vor dem Haus. Der Zug setzte sich dann langsam in Bewegung. Vor dem Sarg lief ein Nachbarsbub mit dem Grabkreuz, in noch älteren Zeiten ging der Lehrer mit der Schulklasse noch vor dem Sarg. Am Friedhof wurde dann die Einsegnung vorgenommen und mit 3 Schaufeln Erde beendet.

Viele der alten Bräuche haben sich nicht erhalten und sind vermutlich auch schlicht weg vergessen worden. Auf drei Besonderheiten sei an dieser Stelle explizit hingewiesen werden.

Die Hauswache fand während der drei Tage statt, währenddessen der/die Tote zu Hause aufgebahrt wurde. Abends fanden sich Nachbarn und Verwandte ein um gemeinsam eine Stunde lang kniend zu beten. Das Leichensagen begann nach dem Verklingen der sog. Scheidungsglocke. Der Leichensager machte sich auf den Weg und verkündete z.B. „Übermorgen vergräbt man den xyz-Bauer zu Oberkochen, wenn ihr gern zur Leich ganga tätet.“ Dafür bekam der Ansager etwas Mehl, Brot oder auch Geld. Der Leichenschmaus in einem Gasthaus am Ort, als Abschluss der Beerdigungsfeier, hat sich bis in die heutige Zeit gehalten. Es gab in der Regel dabei Bier, Bratwürste und Wecken. Das war und ist nicht immer eine traurige Angelegenheit. Zeit zum Trauern gab es danach noch genug. Oft erzählte man sich Geschichten und Späße bei denen der/die Verstorbene dabei war oder man erinnerte sich an seine Besonderheiten sowie Ecken und Kanten, für die er/sie bekannt war. Das ist heute noch ein Bestandteil unserer Trauerkultur, um die Verstorbenen und die Hinterbliebenen zu ehren und respektvoll zu behandeln. Und wenn es dann allen gefallen hat sagte man: „Des war a schöne Leich.“ Jugendliche verstehen diesen Brauch oft nicht und erkennen das Positive, das von einem Leichenschmaus ausgeht, erst, wenn sie älter geworden sind.

Unsere Toten.

Diese Beilage in einer jährlichen Novemberausgabe des Amtsblattes BuG ist einer der beliebtesten bei allen Oberkochnern – sei es im Ort oder in der Fremde und, das ist meine persönliche Meinung, diese Sammlung über die Jahrzehnte gehört auf die Website des Heimatvereins Oberkochen, damit jeder Interessierte dort nachschauen kann. Viele alte MitbürgerInnen, so auch meine Mutter, haben diese Beilage über die Jahre zu Hause gesammelt. Ludwig Burghard hat daraus die Zahlen für seine Statistik gewonnen und Besonderheiten sind die „Berufsbezeichnungen“ der verstorbenen Frauen aus den frühen Jahren bis ca. 1965.

Eine kleine Auswahl an Berufsbezeichnungen

soll die alte Zeit mal von dieser Seite aus beleuchten. Kleiner Lesehinweis: Hinter dem Begriff, nach dem Bindestrich, fügen sie einfach das Wort „Witwe“ oder „Ehefrau“ an, wie z.B. „Bankdirektors-Witwe“. Die Frauen hatten keinen eigenen Beruf, Hausfrau war als solcher nicht anerkannt, also schmückte man sich, durchaus stolz auf allen Ebenen, mit der Berufsbezeichnung des Gatten:

Bohrermachers‑, Bahnwärters‑, Streckenwärters‑, Hilfsarbeiters‑, Maschinenhausvorarbeiters‑, Torfstechers‑, Güterbodenvorarbeiters‑, Oberweichenwärters‑, Lokomotivheizers‑, Bücherwarts‑, Taglöhners‑, Rentners- und nicht zuletzt Schauspieler- und Regisseurs-Witwe.

Nachforschungen zur eigenen Familie

führen natürlich in unserer modernen Zeit auch zu den Friedhöfen. Der Verein für Computergenealogie e.V. bietet dazu den folgenden Link im Internet an http://grabsteine.genealogy.net. Durch verschiedene Suchkriterien kann man die Verstorbenen auf den Friedhöfen in Deutschland suchen und finden.

Ein bisschen Statistik

ist in diesem Fall höchst interessant. Ludwig Burkhard führt an Hand der Novemberbeilage im Amtsblatt „Unsere Toten“ seit Jahren eine private Statistik, aus der hervorgeht, wie alt die OberkochnerInnen so werden. Dazu kurz die Entwicklung, die sehr schön aufzeigt, wie wir alle älter werden. Die Zahlen beziehen sich immer auf das entsprechende Jahr:

Das Sterbealter der Oberkochener (Archiv Müller)

Besonderheit oder Absonderlichkeit.

Nun war der Hund nicht immer des Menschen bester Freund – Ich wage zu behaupten, dass das früher in der bäuerlichen Welt das Pferd war. Und daher musste auch für diesen Freund eine letzte Ruhestätte gefunden werden. Diese Stätte heißt auf Hochdeutsch „Gaulhimmel“. In Oberkochen wurden die toten Pferde (und auch Kühe) im Gaintal vergraben. „Gaindl“ oder „Goindl“ genannt (Bericht 50 von Dietrich Bantel) und befand sich im Talausgang nahe der europäischen Wasserscheide beim Pulverturm. Vermutlich wird in den nächsten Jahren auch ein Bedarf der Bestattung seiner liebsten Haustiere entstehen – anderenorts (wie z.B. in Zürich) wird darüber schon diskutiert und aus Sicht der Theologen gibt es da sogar Befürworter und natürlich Gegner. In Oberkochen wird das vermutlich eher nicht der Fall sein.

Leichenwagen geführt von Hans Gold zur Beerdigung des Zimmermeisters Franz Brunnhuber am 20. November 1959 (Archiv Müller)

Transportmittel für den Sarg.

Ganz früher musste der Sarg zu Fuß auf den Gottesacker gebracht werden, später mit dem Pferdefuhrwerk und heute mit einem noblen Auto – oft eines mit dem Stern. Zukünftig vielleicht mit einem E‑Mobil oder gar mit einer Drohne oder dem Scheuer’schen Luft-Taxi? Wer woiß des heit schoh? Oberkochen hatte lange Zeit einen Leichenwagen für ein Pferdegespann. Der Wagen wurde im Stadel bzw. in der Remise des alten evangelischen Schulhaus (heute Schillerhaus und Heimatmuseum) untergestellt. Das Bild zeigt den Wagen unter Führung des Hans Gold bei der Beerdigung des Zimmermeisters Franz Brunnhuber am 20. November 1959. Als weitere Kutscher sind der alte Gruppa-Bauer, Hans Nagel, Xaver Winter und Willibald Hug benannt worden.

Eine große Beerdigung war seinerzeit die des ermordeten Försters Braun.

Am 4. August des Jahres 1926 bewegte sich ein Leichenzug durch Oberkochen, wie man ihn zuvor noch nie gesehen hatte. Die gesamte Einwohnerschaft nahm Anteil, darunter die Kollegen, die Vereinskameraden des Veteranen- und Militärvereins, die Forstdirektion, die Holzhauergesellschaften. Der Albverein hatten Abordnungen mit Fahnen und Kränzen geschickt und am Kriegerdenkmal beim Lindenbrunnen sang der Männerchor zu Ehren des Verstorbenen. Der evangelische Friedhof konnte die Trauergemeinde nicht mehr fassen. Selbst der, zum Zeitpunkt der Beisetzung noch nicht gefasste, Mörder hatte sich mit trauernder Miene am offenen Grab eingefunden.

Abschließend.

Bei den Recherchen zum „Kies“ habe ich von Manfred Renner uralte Fotos einer Beerdigung aus seiner Familie bekommen. Karl Renner, der schon recht früh seine Frau Rosina Paulina Kopp (geb. 1885 gest. 1944) im Alter von 59 Jahren verlor. Der Trauerzug führte damals vom Kies über die Heidenheimer Straße in den Katzenbach bis zum dortigen evangelischen Friedhof. Auf den Bildern sehen wir, wie der damalige Beerdigungszug aussah.

Trauerzug zum ev. Friedhof der Beerdigung Rosine Renner geb. Kopp (aus dem Kies) im Jahr 1941 (Archiv Renner)

(Archiv Renner)

Apropos „Renner“.

Auch ein ernstes Thema wie der Friedhof kann ruhig einen Scherz zum Schluss vertragen. Wer waren früher die schnellsten Männer in Oberkochen? Die Lösung wurde mir aus der Toskana geschickt und lautet: „D’r Renner, d’r Schnell ond d’r Woidle“ ☺.

Wilfried „Billie Wichai“ Müller