Einführung.

Die TV-Serie „Kuh’damm 56 und 59“ haben uns ein wenig vom Stellenwert der Frau und des damaligen Frauenbildes in der Gesellschaft gezeigt: „Die Frau hat sich dem Mann unterzuordnen – alles andere ist gegen die Natur.“ Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, aber das waren unsere Mütter und Großmütter, die damals zurechtkommen und sich durchbeißen mussten. Die Marschroute hieß damals salopp gesagt: „Kochen, waschen, putzen, bügeln“ oder auch die „3 K“ (Küche, Kinder, Kirche) – und das musste für die Frau genügen.

Durch und durch – Eine Männerwelt (Archiv Internet)

Vorab.

Eine kurze Zusammenfassung eines Tagesplans einer gut situierten Hausfrau aus dem Jahr 1900 (Und seien sie versichert, auf dem Bauernhof in Oberkochen sah das völlig anders aus):

Gegen 05:30 Uhr: Aufstehen (eventuell Mädchen wecken). Toilette machen, ordentlich anziehen (Hauskleid oder hübschen Morgenrock). „Die Hausfrau, wenn sie gesund ist, muss möglichst die Erste sein, die den Tag beginnt. Weckt sie ihre Dienstleute, so verlassen sie sicher ohne Murren, ja mit einiger Beschämung das Lager“.

07 Uhr oder später: Bereiten von Kaffee mit der Maschine am Tisch. „Gemütliche Kaffeestunde, in der der Gatte liebevolle, häusliche Sorglichkeit an seiner Frau bewundern lernt.“

08 Uhr oder später: Schürze umbinden, Staub wischen, Pflanzen gießen. Wenn es hell ist, alle Petroleumlampen putzen, damit sie abends sofort in Betrieb genommen werden können. Wenn Zeit bleibt, Musik treiben und dergleichen. „Was im Hausstand in den ersten Morgenstunden versäumt wird, kann im Lauf des Tages nie wieder eingeholt werden.“

10 Uhr: Arbeit des Mädchens kontrollieren. Anschließend mit dem Mädchen zusammen das Mittagessen bereiten.

12:30 Uhr: Umkleiden und Tisch decken.

12:45 Uhr: Notfalls beim Anrichten helfen. Den Nachmittag nach Belieben verbringen. Am frühen Abend den Küchenzettel für den nächsten Tag vorbereiten. Wir sehen, das war schon Stress pur ☺.

Idee.

Die Idee zu diesem Bericht entstand, als ich mich wegen des Berichts über den „Elektro-Fritscher“ mit seiner früheren Frau, Hertha Hedwig Fritscher, geb. Gärtner, zusammengesetzt hatte. Die beiden heirateten am 18. Mai 1955, beurkundet von Gemeindeamtmann Albert Bahmann. Bei diesem Gespräch zeigte sie mir ein Büchlein, das frisch verheirateten Paare damals geschenkt bekamen. Ich setzte mich damit auseinander, recherchierte im Internet, erinnerte mich an Erlebnisse aus meiner Kindheit und schrieb diesen Bericht. Die „Alten“ werden das alles noch kennen und die „Jungen“ werden sich das überhaupt nicht vorstellen können.

Büchlein der Gemeindeverwaltung für Hertha Fritscher (Archiv Müller)

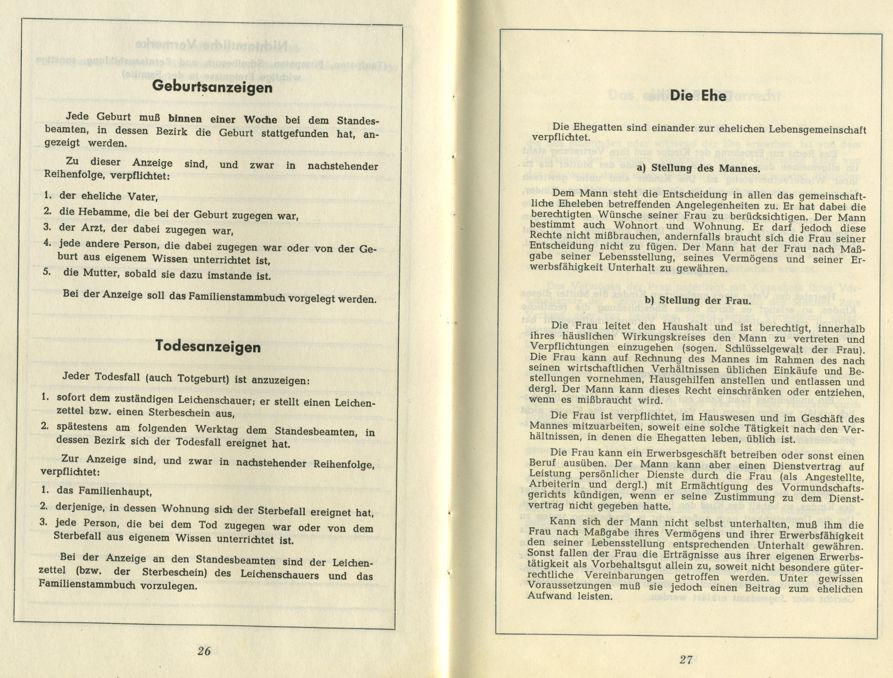

In diesem o.g. Büchlein geht es dabei auszugsweise um folgende Themen:

Die Geburtsanzeige.

Diese muss innerhalb einer Woche von Personen in folgender Reihenfolge vorgenommen werden: Vater, Hebamme, Arzt, wissende Person oder der Mutter des Kindes.

Die Todesanzeige.

Jeder Todesfall, auch Totgeburten, sind sofort von Personen in folgender Reihenfolge anzuzeigen: Familienoberhaupt, der Wohnungsinhaber oder demjenigen, der zugegen war.

Die Stellung des Mannes in der Ehe.

Dem Mann steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche Eheleben betreffenden Angelegenheiten zu. Er hat dabei die berechtigten Wünsche seiner Frau zu berücksichtigen. Der Mann bestimmt auch Wohnort und Wohnung….. Der Mann hat der Frau….. Unterhalt zu gewähren.

Die Stellung der Frau in der Ehe.

Die Frau leitet den Haushalt und ist berechtigt den Mann innerhalb ihres häuslichen Wirkungskreises den Mann zu vertreten (sog. Schlüsselgewalt). Die Frau kann auf Rechnung des Mannes….. übliche Einkäufe und Bestellungen vornehmen. Der Mann kann dieses Recht einschränken oder entziehen. Die Frau darf einen Beruf ausüben. Der Mann darf ihren Arbeitsvertrag kündigen, wenn seine Erlaubnis nicht vorliegt. Kann sich der Mann nicht selbst unterhalten, muss ihm die Frau….. entsprechenden Unterhalt gewähren.

Die Familie.

Das Recht der Kindererziehung steht dem Ehemann zu. Nach seinem Tod, bis zur Wiederverheiratung, der Mutter.

Das eheliche Güterrecht.

Das Vermögen der Frau unterliegt mit Ausnahme ihrs Vorbehaltsgutes der Verwaltung und Nutznießung des Mannes.….

Das Erbrecht.

Beim Tod eines der Ehegatten erben nach dem Gesetz a) der überlebende Ehegatte ¼ des Nachlasses b) die Kinder miteinander zu gleichen Teilen ¾ des Nachlasses…..

Das Testament.

Die Erbfolge und die Höhe der Erbteile können durch Testament nach den Wünschen der Eheleute bestimmt werden….. Mit Rücksicht auf die schwierige Ausführung eines Privattestaments ist es für die Ehegatten ratsam, bei der Errichtung eines Testaments einen Notar oder Richter einzubeziehen.

Gebt Euren Kindern gute Vornamen.

Die Eltern müssen sich im Klaren darüber sein, dass sie bei der Wahl des Vornamens eine große Verpflichtung….. haben, geht doch der Vornamen zeitlebens mit dem jungen Erdenbürger mit….. wenn sie sich nicht einigen können, entscheidet der Vater….. Der Name soll auch klanglich zum Nachnamen passen….…

Anmerkung.

Das mit den Vornamen sollten sich auch heute noch manche Eltern vor Augen führen. Die damalige Vorschlagsliste empfehle ich auf der WebSite-Version dieses Berichtes einzusehen –

Vorschlag von weiblichen und männlichen Vornamen (Archiv Müller)

interessant was damals alles so üblich war: Von Achim über Kunz bis Zacharias und von Ada über Kreszentia bis Wolfshilde. Nur vor einem Vornamen bewahre Gott die schwäbischen Mädchen bis heute: Astrid ☺.

Volljährigkeit.

Die wichtigste Voraussetzung, um überhaupt selbständig Entscheidungen treffen zu dürfen. Diese hatte man mit 21 Jahren erreicht. Die Volljährigkeit mit 18, wie wir es heute kennen, gibt es erst seit 1975.

Uneheliches Kind.

Das war früher eine äußerst heikle Angelegenheit und noch schlimmer war es, wenn die Mutter noch in die Schule ging. Sie musste die Schule nach Bekanntwerden der Schwangerschaft sofort verlassen. (Das erlebte ich am Fall einer Mitschülerin in meiner Klasse am hiesigen Gymnasium auch noch). Die Kinder hatten es verdammt schwer und wurden hinter vorgehaltener Hand „Bastard“ oder „Bankart“ genannt und wenn es ganz schlecht lief in Kinderheime eingewiesen, in denen es tw. hart, gewalttätig und missbräuchlich zuging. Eine positive Veränderung ergab sich durch das „Nichtehelichengesetz“ von 1970. Bis dahin galten Kind und Vater nicht als verwandt! Das letzte Wort hatte bei diesen Kindern auch nicht die Mutter, sondern der Amtsvormund.

Arbeit.

Bis 1977 benötigte die Frau die Erlaubnis ihres Ehemannes, wenn sie arbeiten wollte. Bis 1958 hatte er sogar das Recht, den Anstellungsvertrag nach eigenem Ermessen, ohne Zustimmung der Frau, fristlos zu kündigen. Wenn die Frau arbeiten wollte, war das für viele Männer ein Ehrverlust, denn es war für ihn selbstverständlich, dass er seine Familie zu ernähren hatte und seine Frau es nicht nötig hatte, arbeiten zu müssen. Was sollten denn da „die anderen denken“. Das war ein durchaus üblicher Ansatz in den Familien.

Der Chef im Haus

war unbestritten der Mann. Er hatte bis 1958 das alleinige Bestimmungsrecht über Frau und Kinder. Auch wenn er so tolerant war sie arbeiten zu lassen, verwaltete er ihren Lohn. Bis 1962 konnte keine Ehefrau ein eigenes Konto eröffnen. Geschäftsfähig wurde die Frau erst im Jahre 1969. Auch den Wohnort konnte der Mann bestimmen – ohne Rücksicht auf die Familie – und wenn er von Berlin nach Hintertupfingen zog – die Familie musste mit – ohne Rücksicht.

Die Schlüsselgewalt.

War früher das einzige Recht der Frauen und geht geschichtlich bis in die Antike zurück. Im Mittelalter trugen die Ehefrauen einen Schlüsselbund, als Zeichen ihres Rechts, sichtbar bei sich. Denn ansonsten stand sie unter der Vormundschaft ihres Ehemanns – und das bis 1957. Heute ist dieses Recht in §1357 BGB geregelt.

Für alles gab es Handbücher – auch für die „Gute Ehefrau“ (Archiv Internet)

Die gute Frau und bessere Hälfte verhielt sich nach dem „Handbuch für die gute Ehefrau“ wie folgt.

(Es muss ein Schlaraffenland für Männer gewesen sein ☺.)

- Halten Sie das Abendessen bereit. Die meisten Männer sind hungrig, wenn sie heimkommen und die Aussicht auf eine warme Mahlzeit (besonders auf seine Leibspeise) gehört zu einem herzlichen Empfang, so wie Mann ihn braucht.

- Machen Sie sich schick. Er war ja schließlich mit einer Menge erschöpfter Leute zusammen.

- Seien Sie fröhlich, machen Sie sich interessant für ihn!

- Räumen Sie Schulbücher, Spielsachen, Papiere usw. zusammen und säubern Sie mit einem Staubtuch die Tische. Letztendlich wird es Sie unglaublich zufrieden stellen, für sein Wohlergehen zu sorgen.

- Machen Sie die Kinder schick. Die Kinder sind ihre „kleinen Schätze“ und so möchte er sie auch erleben. Vermeiden Sie jeden Lärm. Wenn er nach Hause kommt, schalten Sie Spülmaschine, Trockner und Staubsauger aus. Ermahnen Sie die Kinder, leise zu sein.

- Seien Sie glücklich, IHN zu sehen

- Opfere dich auf – ER ist der Chef!

- Hören Sie ihm zu. Sie mögen ein Dutzend wichtiger Dinge auf dem Herzen haben, aber wenn er heimkommt, ist nicht der geeignete Augenblick, darüber zu sprechen. Lassen Sie ihn zuerst erzählen – und vergessen Sie nicht, dass seine Gesprächsthemen wichtiger sind als Ihre.

- Der Abend gehört ihm. Beklagen Sie sich nicht, wenn er spät heimkommt oder ohne Sie zum Abendessen oder irgendeiner Veranstaltung ausgeht. Versuchen Sie stattdessen, seine Welt voll Druck und Belastungen zu verstehen.

- Begrüßen Sie ihn nicht mit Beschwerden und Problemen.

- Machen Sie es ihm bequem. Lassen Sie ihn in einem gemütlichen Sessel zurücklehnen oder im Schlafzimmer hinlegen. Halten Sie ein kaltes oder warmes Getränk für ihn bereit.

- Schieben Sie ihm sein Kissen zurecht und bieten Sie ihm an, seine Schuhe auszuziehen. Sprechen Sie mit leiser, sanfter und freundlicher Stimme.

- Eine gute Ehefrau weiß stets, wo ihr Platz ist.

Verliebt, verlobt, verheiratet – die damalige sauberer Reihung (Archiv Internet)

„Verliebt, verlobt verheiratet“

heißt ein alter Schlager aus meiner Kindheit. „Verliebt“, das ging ja noch, aber ein Treffen war nur draußen möglich. In der Mietwohnung oder im möblierten Zimmer? Unmöglich, der Vermieter hätte sich der Kuppelei schuldig gemacht. Sex ohne Ehe – das war strafrechtlich gesehen, nicht möglich und eine Gratwanderung für alle Beteiligten und konnte mit Zuchthaus bestraft werden. Der Kuppelparagraph wurde 1974 abgeschafft. Ich erinnere mich noch gut daran, dass sich unsere Logierfräuleins mit Begleitung bei uns im Wohnzimmer einzufinden hatten, wenn sie von ihrem Freund besucht wurden. Und ein Hotelzimmer wurde nur an verheiratete Paare vermietet. Die Dinge waren früher einfach schwierig. „Verlobt“ – das war ein gemeinsames förmliches Heiratsversprechen, das nicht nur einen gesellschaftlichen sondern auch einen juristischen Status mit sich brachte. Dazu gehörte eine Feier und der Verlobungsring. Bei einer Auflösung konnte von Seiten der Braut eine Entschädigung verlangt werden. „Verheiratet“, jetzt waren die Paare am Ziel, sie waren innerhalb der Vorschriften und Gesetze, die Ehe betreffend, endlich frei. Letztendlich aber doch wieder gefangen. Der Mann war der uneingeschränkte Chef, der betüttelt und verwöhnt werden musste. Er erwartete, dass ihm der Haushalt ordentlich geführt wurde und abends das Essen auf dem Tisch stand und sie den ehelichen Verpflichtungen nachkam. In bäuerlichen Verhältnissen war das auch extrem schwierig, denn die neue kommende Jungbäuerin musste im Haus des Mannes zeigen, dass sie den Anforderungen gewachsen war und das war unter der Schwiegermutter teilweise recht schwierig. Zusammenleben ohne verheiratet zu sein? Auf dem Land nahezu unmöglich – die Bayern haben dafür den wunderbaren Ausdruck „A g’schlampert’s Verhältnis“.

Scheidung.

Das war für unsere Eltern und Großeltern nahezu unmöglich. Wirtschaftlich und gesellschaftlich war das im Grunde nicht möglich. Man musste sich aushalten können. Das sog. Schuldprinzip galt bis 1976. Man ging davon aus, dass eine Ehe für das Leben geschlossen wird und nur dann geschieden werden darf, wenn sich einer der beiden Ehegatten „schuldhaft“ verhielt. Danach richteten sich im Scheidungsverfahren auch die Unterhaltsrechte und ‑pflichten. Eine alte Spruchweisheit besagt: „Vor dem Richter und auf hoher See sind wir allein in Gottes Hand“ und es scheint auf kaum ein strittiges Thema so sehr zuzutreffen wie auf das des Scheidungsrechts.

Das Gleichberechtigungsgesetz von 1958 (Archiv Amtsblatt)

Neues Eherecht ab 1958.

Ab da wurde es für die Frau juristisch besser. Das Gleichberechtigungsgesetz mit der Zugewinngemeinschaft trat in Kraft. Und den Frauen wurde es erlaubt, auch gegen den Willen des Mannes, arbeiten zu gehen – aber nur wenn Mann und Kinder nicht darunter leiden. Es wurde nicht alles gut, aber manches besser. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Mann der Alleinherrscher und Besitzer – sogar jegliches Vermögen, das die Frau mit in die Ehe brachte gehörte bis zu diesem Jahr dem Ehemann.

Das Aussehen der Frau und die Mode.

Natürlich gab es da zwischen Stadt und Land Unterschiede wie Tag und Nacht. Denn was in der Stadt modern war, galt auf dem Land als unzüchtig und unangemessen. Dazu nur ein paar Highlights: Die Taille war in den 50er besonders hervorzuheben, darüber enge Oberteile und darunter weite Röcke. Für Aufruhr sorgten die ersten Jeans, die Frau anzog und sich damit in die Badewanne setzte, um eine optimale Passform zu erreichen. Sehr kurze Röcke gab es mit dem „Minirock“, der Ende der 60er aus der Carnaby-Street in London den Kontinent aufmischte. Hosen für Frauen – völlig tabu. Sogar meine Mutti fand es im hohen Alter noch positiv erwähnenswert, wenn eine Frau ein Kleid trug. Frauen und Hosen mochte sie nicht, deshalb war Frau Merkel für sie auch nicht wählbar ☺. An Frisuren der damaligen Zeit sind hervorzuheben: Lange geflochtene Zöpfe, Rockabilly, Pferdeschwanz, Pony, Kurzhaar, Farah-Diva, Hochtoupiert, Dauerwelle, offene Haare. In Oberkochen waren für die Mode die Firmen „Krok“ und „Grau“ die ersten Adressen am Ort und für die Haare waren das u.a. die Salons „Hahn“, „Hurler“, „Füldner“ und „Blenk“.

Hausarbeit

war nach dem Krieg tw. Schwerstarbeit, galt aber nicht als Arbeit. Der Begriff „Hausfrau“ wurde nicht als Berufsbezeichnung akzeptiert. Die ganzen technischen Erleichterungen gab es erst nach und nach. Die wichtigste war zweifelsfrei die Waschmaschine. Sie war zwar relativ teuer, aber die Erleichterung so groß, dass sie sich sehr rasch durch setzte und in jeden Haushalt einzog. Vorher gab es eine „Waschküche“, in der in einem großen Kessel Wasser erhitzt wurde und die Wäsche mit vorsintflutlichen Hilfsmitteln gewaschen wurde. Die Frauen brauchten dazu Kraft und standen mit Kopftuch in einem mit Wasserdampf gefüllten Raum und kämpften mit der Wäsche. In großen Miethäusern gab es einen Waschtag. Die andere wichtige Erneuerung war der Staubsauger. Vorher mussten die Holzböden geschrubbt, gefeudelt, gebohnert und geblockt werden. Ich erinnere mich noch an einen „Wöhrl-Vertreter“, der unter anderem immer Bohnerwachs an der Haustür verkaufte.

Hier wurde am Waschtag Wäsche gewaschen (Archiv Internet)

Zwei Lebensfragen

hatte die moderne Ehefrau damals für sich täglich zu klären: 1) Was ziehe ich an und 2) Was koche ich heute? Nicht weil sie das wollte, sondern weil das erwartet wurde.

Und in Oberkochen?

Da war vieles doch anders. Zum einen gab es die Frauen in den bäuerlichen Familien. Diese hatten ein völlig anderes Rollenbild auszufüllen. Eine g’schaffige Bauernfrau zu sein. Kein Platz für Mode und anderes überflüssiges Zeugs. Vieh, Kinder und Mann mussten versorgt und Felder bestellt werden und die Altvorderen mussten auf dem Altenteil versorgt werden. Die Frauen durften zwar nicht Autofahren, aber das Traktorfahren beherrschten sie wie ein Mann. Da war kein Platz für Modernität. Die andere Gruppe waren die Doppelverdiener z.B. als Zeissianer. Da arbeiteten beide, die Kinder waren sog. „Schlüsselkinder“ (weil sie den Hausschlüssel um den Hals hängen hatten und vor und nach der Schule im Hort waren, bis sie die Eltern sie wieder abholten). Diese Haushalte konnten sich mehr leisten als andere und hatten auch andere Lebensziele. Die Kinder blieben sich, im Rahmen großzügiger Grenzen (wenn’s dunkel wird kommst du nach Hause), weitgehend selbst überlassen und fanden das toll.

Auszüge aus dem Heft „Ein Weg aus der Ehekrise“ von 1946 (Archiv Müller)

In der dokumentarischen Hinterlassenschaft meiner Mutti habe ich doch ein Büchlein gefunden, das den Titel trägt „Ein Weg aus der Ehekrise“ vom Mai 1949 aus der Reihe „Die intimen Hefte für Mann und Frau“. Hauptsächlich geht es darin um Empfängnisverhütung. Das Vorwort dazu ist schon recht interessant: „Die Liebe, die den Mann zur Frau und die Frau zum Manne führt, ist eine an Wundern reiche Gabe der Natur. Ihr Wesen aber heißt Vergänglichkeit…….“ Ich denke mal, dass sie das Heftchen nicht von der Kirche hat. Und wer der Verantwortung des „Aufpassens“ müde war, musste sich mit „Knaus Ogino“ beschäftigen. Und hier waren schon Grundkenntnisse der einfachen Mathematik notwendig, um die „sicheren“ Tage zu kennen. Damals gab es eine holländische und eine amerikanische Berechnungsmethode. Die Betrachtungen enden mit dem Kapitel „Das Kind – willkommen am Tisch des Lebens“.

Auszüge aus dem Heft „Ein Weg aus der Ehekrise“ von 1946 (Archiv Müller)

Wahlrecht für Frauen.

Das will ich noch kurz ergänzen. Was die jungen Frauen sich heute gar nicht mehr vorstellen können. Das Wahlrecht für sie wurde von den Frauen zwischen Ende des 19ten und Anfang des 20ten Jahrhunderts sehr hart erkämpft. Blut, Tränen, Gefängnis und Tod waren die Begleiter dieses langen Kampfes in ganz Europa. Das Recht gab es in Europa ab 1906 für die finnischen Frauen, danach folgten in tw. langen Abständen alle anderen bis auch 1971 die Schweizer Frauen und 1984 die Frauen aus Liechtenstein an die Wahlurnen durften. In Deutschland erkämpften sich die Frauen gegen massive Widerstände diese Recht Ende 1918 und bei der Wahl am 19. Januar 1919 zogen bei insgesamt 423 Abgeordneten rund 40 Frauen ins Parlament ein – fast 10 % – das sollte erst 1987 übertroffen werden. Das Wahlrecht ist keine Selbstverständlichkeit und Mann und Frau sollten es pflegen – man hat in Großbritannien gesehen, wohin es führt, wenn die junge Generation dieses Privileg nicht achtet – dann gibt es plötzlich Ergebnisse (Brexit), die so nicht gewollt waren.

Kaiser Wilhelm II dagegen:

„Die Hauptaufgabe der deutschen Frau……liegt nicht im Erreichen von vermeintlichen Rechten, in denen sie es den Männern gleicht tun können, sondern in der stillen Arbeit im Hause und in der Familie. Sie sollen die jungen Generationen erziehen, vor allen Dingen zum Gehorsam und Respekt vor dem Alter.“

Hedwig Dohm 1876 dafür:

„Die Schwachen und Kranken, die Krüppel, die Dummen und die Brutalen…..sie alle sind wahlberechtigt……Jede Frau, die schreiben und lesen kann, steht an Fähigkeiten über dem Mann, der diese Kunst nicht versteht.“

Und heute?

Vieles ist besser geworden, aber noch manches ist verbesserungsfähig und vieles ist immer noch männer-dominiert. Die Gleichberechtigung ist noch nicht ganz erreicht. Die Frage bleibt, ob das wirklich einmal komplett erreicht werden wird – bei allen möglichen Konsequenzen. Das oberste Ziel sollte m.E. sein: Gleiches Gehalt für gleiche Arbeit. Das andere Thema ist die Genderisierung, die vor gar nichts mehr halt macht und mitunter über eine praktische Sinnhaftigkeit hinausschießt.

Mit fortschrittlichen, durchaus progressiven Grüßen vom Sonnenberg,

Wilfried „Billie Wichai“ Müller