Vorspann

Während der Recherchearbeiten, hervorgerufen durch die Unterlagen (Peter Beck) und Gespräche (Eberhard Kolb) über den Ski-Verein, habe ich entschieden, einen 2‑Teiler daraus zu machen. Der eine Teil wird die Erinnerungen an früher beinhalten und der andere Teil wird über den Sport, die Sportler und den Verein berichten. Also „Ski Heil“, „Hals und Beinbruch“ (aus dem Jiddischen abgeleitet bedeutet es „Glück und Segen“ wörtlich „Hatslokhe u Brokhe“) und viel Spaß beim Lesen.

Und was sagen Herr Diebold und seine Kollegen dazu?

Nach dem Kauf einer Weihnachts-CD der genannten Herren fand ich ein herrliches Lied mit dem Titel „Wend’r“ mit folgendem Text, das genau die Lage beschreibt:

Echte Wender, kalt ond knackig, wie’s da g‘schniea hot

Glei noch d’r Schul‘ bisch mit dei’m Schlitta naus

Für d‘ Autofahrer war’s net luschtig, Stroaßa waret glatt

Do hosch zwar bremst, ond trotzdem fährsch gradaus.

Woisch du no wie d’ Wender waret en d’r alte Zeit?

Weiß war’s Land ond älles tiaf verschneit

Heit sitzsch vor dei’m Öfele rom, mollig warm ond schee

Doch draußa fällt d’r Räga statt d‘em weißa Schnee.

Auf d’r Eisbah‘ erschte Liebe, Händle halte, Kuss

Mir zwoi, mir send em Schnee spaziera gwä

Oweh, ohje, doch na war Schluss

Erscht neilich han I se beim Glühwei säh.

Intro

Grundsätzlich galt für die früheren Winter: Härter, länger, kälter, schneereicher. Der Schnee kam spätestens im November und blieb bis ins späte Frühjahr liegen. Temperaturen von ‑25° bis ‑30° waren nicht ungewöhnlich. Schon die alten Monatsnamen lassen erahnen wie die Zeiten früher waren (Oktober = Gilbhart; November = Nebelung; Dezember = Julmond; Januar = Hartung; Februar = Hornung). Der kälteste Monat war normal immer der Januar, gefolgt vom Februar und Dezember.

Die kältesten Winter in Deutschland seit 1881 waren in der Reihenfolge, wobei z. B. 1963 den Winter 1962/1963 meint: „1963–1940-1929–1947-1942–1895-1941–1970-1985–1924“. Wobei die letzten (auch in Oberkochen) sehr schneereichen Winter 2010 und 2011 lediglich auf Platz 26 und 36 kommen. In Zeiten der Klimaerwärmung kann man es sich eigentlich gar nicht mehr recht vorstellen, wie ein richtiger Winter ist. Dabei sind besonders harte Winter nicht lange her. Im letzten Jahrhundert wurde Deutschland häufig von schneereichen und überaus kalten Wintern heimgesucht. Angesichts der Weltkriege war dies eine sehr heikle Situation, da ausgerechnet der Winter 1946/47 einer der härtesten Winter in Deutschland war. Er forderte aufgrund der unzulänglichen Ausstattung der Menschen viele Todesopfer. Eine Besonderheit war der Winter 1918. Hier starben weltweit ca. 50 Millionen Menschen an den Folgen der sog. „Spanischen Grippe“. Der Winter 1962/63 war der härteste Winter des vergangenen Jahrhunderts für Europa. Bereits Mitte November 1962 begann es zu schneien. Der Schnee hielt sich bis in den März hinein. Es war etliche Tage und Wochen sowohl am Tag wie in der Nacht eisig. Gewässer wie der Bodensee und der Main froren komplett zu. Der westliche Bereich der Ostsee lag ebenfalls unter einer kompakten Eisdecke verborgen. Nun ist es aber bestimmt so, dass es in alten Zeiten auch Winter mit wenig oder mit ohne Schnee gab – aber an die erinnert sich niemand.

Ein ehemaliger Mitbürger, nennen wir ihn mal BB, heute wohnhaft in Aalen, erinnert sich lebhaft daran, wie es früher in Oberkochen in winterlichen Zeiten war:

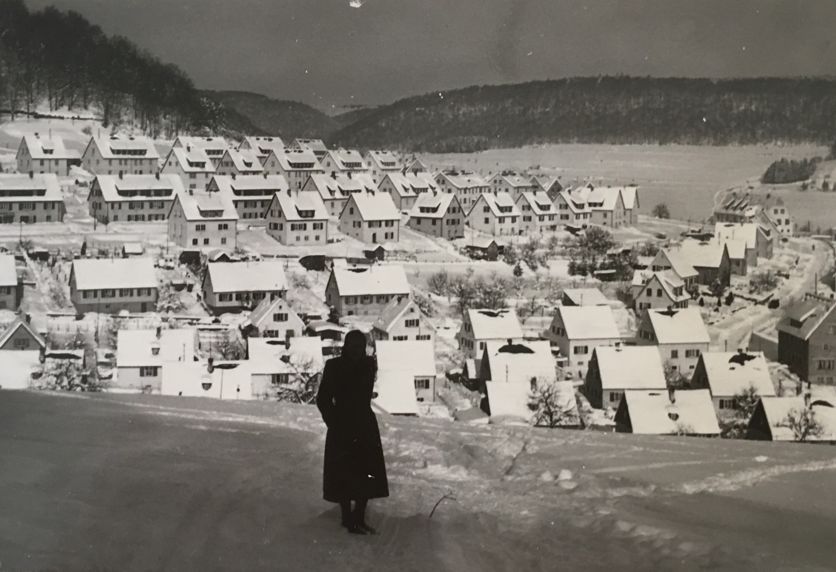

Von d’r Märchenwiese im Schuss Richtung Holza-Hans (Archiv Brandstetter)

Das Schiiieee-Fahra.

Wenn wir nachmittags schulfrei hatten, gab es im Dreißental nur eins, raus und auf die „Schiier“. Man sagte nicht Ski-Sport oder Wintersport – man fuhr einfach „Schiier“. Jeder musste das selber lernen. Es gab keine Ski-Lehrer oder gar Ski-Schulen. Passiert ist im Allgemeinen nicht viel und ein Beinbruch oder ein gebrochener Arm war an sich nichts Besonderes. Dagegen kam es öfters vor, dass man die Skier „g’holzt“ hat, wenn man in „an Roina“ gefahren ist. Der Bruch war in der Regel immer vorne am Bogen. Der Vater hat das mit einer Blechmanschette repariert und schon konnte es weitergehen.

Skifahren in unserer Kindheit, es war ja immer noch Krieg, war Bewegung in der oft sehr kalten Winterluft. Ski-Lift, nicht einmal das Wort hat es damals gegeben, geschweige denn einem realen Lift. Und so bedeutete das: Die Skier mit Stöcken auf die Schulter und mit einem Fußmarsch auf den Berg zum Übungshang. Nach einigen Abfahrten auf dem Übungshang ging es dann wieder ins Tal. Die Abfahrtsstrecke ging vom Übungshang über die „Felsa“ oberhalb der Volkmarsbergstraße, dann über die Straße in den Fahrweg mit steiler Einfahrt in den alten Weg über dem Kessel im „Schuss“ bis zum heutigen Starenweg. Für Könner und Mutige war die Ausfahrt aus dem „alten Weg“ an der Waldgrenze schon nahezu kriminell. Der letzte Bogen oder Kurve war wie eine Steilwand mit einem Adrenalin-Ausstoß. Wer das packte gehörte einfach zu den besseren Skifahrern.

Das Schild „Achtung Ski-Abfahrt“ wird langsam vom Baum verschlungen (Archiv Bihlmaier Ottmar)

War es die letzte Abfahrt des Tages, wurde einfach bis zum Haus Burghard durchgefahren. Dabei mussten wir zwangsweise durch Burghards Gemüsegarten fahren und für den im Winter so wichtigen Rosenkohl war es das Ende. Die Burghard‘s haben aber niemals geschimpft – das war halt so im Winter! Für mich war es einfach, nach Hause zur Lerchenstraße, die bequemste Heimfahrt.

Der zweite Heimweg vom Übungshang ins Tal war die Fahrt über den „Steila“. Dieser „Steila“ war der abschüssige Weg oberhalb des heutigen Schützenhauses. Wer diesen steilen Weg, ohne anzuhalten, durchfahren konnte, der war schon a b‘sonderer Kerle und wer das im Schuss fuhr, der war der Allergrößte.

Wenn’s allerdings schief ging……….. Denn wer unten am Weg nicht aufgepasste, wurde wie von einer Schanze in ein kleines niedriges Tannenwäldle katapultiert. Dann musste man sich mit angeschnallten Skiern aus den Schneemassen befreien. Mitunter anstrengender als die Abfahrt selbst.

Dann gab es noch eine Heimabfahrt, über den Weingarten-Waldweg. Diese Abfahrt war nichts Besonderes, also keine allzu große Herausforderung. Die Ausfahrt, wie heute noch sichtbar, war der Weg oberhalb dem neuen Baugebiet bei der Maria-Schutz-Kapelle.

Interessant wurde dann die Einfahrt ins „Hizeles Mahd“, heute städtischer Friedhof. Die Abfahrt war recht steil, aber ohne Probleme zu fahren. Die Schikane kam dann unten am Ende des Hangs. Da kam ein großer „Roina“ – a Buckel halt. Nach dem Roina ging‘s sofort waagrecht weiter. Dieser Wechsel von „steil“ auf „eben“ hat einen meistens „zerbreasselt“ des hoisst: Das Ende der Fahrt wurde mit einem „Bahnhof“ abgeschlossen. (Bahnhof = ein Not-Halt mit einer gesteuerten Notbremsung. Der Ausdruck leitet sich vermutlich von der langen Ski-Spur, den Schienen, und einem abrupten plötzlichem Anhalten in einem Schneeloch).

Das Schiieee-Wandern.

Auch diese Art der Fortbewegung wurde oft gepflegt. Überwiegend in einer Gruppe mit fünf oder mehr, meist männlichen Personen. Der älteste war in der Regel der „Spurer“. Steigfelle oder andere Hilfsmittel gab es nicht. Bergauf, wenn es steil wurde, ging es in Christbaum-Schritten oder im „Drebbeln“ (treten). Der „Bälde“ (Willibald Grupp / Bälde = alte Oberkochner Abkürzung für Willibald) war der Chef der Gruppe. Die Tour ging quer durch den Wald, mal mit und mal ohne Weg. Alle Teilnehmer vor mir sind in Schussfahrt den Buckel „Hitzeles Mahd“ und über die von Buben gebaute Schanze gesprungen. Ich war der letzte, der jüngste und der kleinste und bin dann tief in der Hocke im Schuss hinunter gefahren. Die Schanze habe ich aber ausgelassen, d.h. ich hab‘ sie umfahren. Unten ohne Sturz angekommen, wurde noch eine (Angeber-)Kurve gerissen, damit die unten anstehenden Ski Fahrer voll Schnee wurden. Da musste ich mir aber vom „Bälde“ was anhören: „Du groaßer Oangeber, da fährscht du im Schuss und no in der Hocke da Hang ra, aber über d‘ Schanz‘ hasch de net traut und na schmeisch au no voll d‘r Schneea auf oas“!!!

Der flotte Bruno in Abfahrtshaltung (Archiv Brandstetter)

Die Worte waren eindringlich, laut und deutlich. Ich höre sie heute noch. Dazu noch eine alte Geschichte, die sich in Tauchenweiler abgespielt hat. Damals wurde die Beleuchtung in der dortigen Wirtschaft noch mit Karbid (Gas) betrieben. Unter der Treppe stand so etwas wie ein Waschkessel. Im Kessel befand sich ein eiserner Korb, in dem das Karbid lag, welches in Verbindung mit Wasser Gas erzeugte. Mit diesem Gas wurde dann die Beleuchtung in der Gaststätte betrieben. Wir, die Oberkochener Gruppe, haben dann beim Verlassen den Korb im Kessel angehoben so dass kein Wasser mehr das Karbid erreichte. Damit wurde auch kein Gas erzeugt und das Licht ging dann im Raum langsam aus. Wir haben dann die Gaststätte Tauchenweiler fluchtartig verlassen müssen. Der Wirt hat uns nie mehr vertraut. Immer wenn eine Gruppe aus Oberkochen kam, hat der Wirt immer ein besonderes Auge auf sie geworfen und, vor allem beim Verlassen des Hauses, da hat er ganz besonders aufgepasst.

Rast in Tauchenweiler – ganz rechts Xaver Sing (Archiv Brandstetter)

Die frühere Skimode.

Auf dem Bild sehen wir von links nach rechts: Xaver Sing, Maria Gentner, Maria Sing, verh. Brandstetter, Lydi (Lydia) Fischer verh. Heckmann mit einem herrlichen Überblick über die damalige Mode. Xaver trägt Knickerbockerhosen, die beiden Damen Überfallhosen und ganz modern zeigt sich Lydia mit modernen Keilhosen. Die Buben und Männer trugen diese Hosen allerdings ganz stramm – eben wie ein Keil, ohne eine einzige Falte.

Skifahrer top gestylt (Archiv Brandstetter)

Das Unglück.

Wie BB schon erwähnte, waren Arm- und Beinbrüche sowie Prellungen und Zerrungen nicht weiter erwähnenswert. Aber an Silvester 1960 geschah doch einmal mehr. Ein junger Mann aus Aalen, ein 17jähriger Lehrling, befand sich allein auf einer Skiwanderung. Er verunglückte unterhalb des Langert-Steins. Dabei verletzte er sich schwer und erfror schwer verletzt an diesem unzugänglichen Ort, weil er nicht mehr in der Lage war sich selbst zu helfen. Seine Kameraden der Georgs-Pfadfinder fanden ihn im Rahmen einer Suchaktion. Es wurde ihm zur Erinnerung ein Gedenkstein mit Erinnerungstafel gesetzt.

Schlittenfahren in der Volkmarsbergstraße (Archiv Brandstetter)

Schlitta-Fahra.

Das war eine Spezialität und im Grunde fast Volkssport in Oberkochen. Buben, Mädchen und Erwachsene erfreuten sich daran. Gefahren wurde auf der „Gass‘“, also „d’r Stroaß‘“. Früher hießen die Straßen auch Gassen wie z. B. die Heidenheimer Straße (das war die Langgaß‘) und die Aalener Straße (das war die Kirchgaß‘). Die eine Strecke war die Dreißentalstraße von ganz oben (damals das Haus Wingert „Stöpsel“) bis hinunter zum „Huga-Schreiner“ und zur „Molke“. Die anspruchsvollere Strecke aber war die Volkmarsbergstraße. Start für die damaligen mutigen Schlittler waren die drei Tannen oberhalb des heutigen Wanderparkplatzes. In der Regel wurde aber ab Höhe Zeppelinstraße gestartet. Selbst bei dem verkürzten Anlauf war die Illg’sche Kurve (heute Haus Zöllner) eine Herausforderung. Dessen Gartenzaun zeigte nicht selten Spuren der wagemutigen Rennrodler. Die mega-große Leitplanke, die wir heute dort sehen, wurde aber nicht wegen der Schlittenfahrer installiert ☺, sondern vermutlich weil auch so manches Auto den Zöllner’schen Zaun beschädigt hat. Die nächste Aufgabe ließ nicht lange auf sich warten – das war die Einfahrt in die Dreißentalstraße auf Höhe des heutigen Doppelhauses Wirth / Polizei. Früher war hier das Forsthaus. Nachdem in jedem Winter der Zaun beschädigt wurde, baute ihn der Förster Gentner einfach zu Beginn des Winters ab – das war billiger und für Rennrodler ein Auslauf, falls die Kurve einfach nicht zu schaffen war. Sehr speziell war es in „Kette“ zu fahren, ähnlich wie ein Schlittenwurm. Auf dem ersten Schlitten saß der „Schlittschuh-Loit‘r“, dahinter lag einer auf dem Bauch, mit den ausgestreckten Beinen mit den Füßen in den zweiten Schlitten eingehängt. Dahinter nach der gleichen Methode der dritte und vierte Schlitten angehängt. Die hinteren Schlitten wurden in den Kurven in der Regel aus der Kurve geworfen, aber mit dem „Schlittschuh-Loit’r“ hat’s einfach saumäßig Spaß gemacht.

Bau der alten Ski-Schanze neben der Märchenweise am Volkmarsberg (Archiv Müller)

Das Schiieee-Springa.

So baute man auf dem Volkmarsberg bald eine Jugendschanze. Der Anlaufhügel war aus großen Steinen und Geröll aufgebaut. Die Sprünge übte man schon damals im V‑Stil. Mit Erfolg. Denn 1925, mit 15 Jahren also, errang Clemens Grupp beim Sprunglauf auf der Hans-Maier-Schanze am so genannten „Hirdaroina“ im Spitztal den ersten offiziellen Sieg als Gau-Bester in der Schülerklasse eins, gefeiert von 1.200 Zuschauern aus der Region, die das Skispringen begeistert miterlebten. Spätestens da hatte Clemens und Willibald der Ehrgeiz vollends gepackt und die beiden Brüder nahmen an unzähligen weiteren Wettkämpfen teil, zu denen die jungen Skifahrer mit dem Fahrrad gefahren oder sogar gelaufen sind.

Das Bob-Fahra.

Das war das Allergrößte, die Königsklasse im Wintersport – und das in Oberkochen. Ehrensache, dass die damaligen Bobs selbst konstruiert und gebaut wurden. Soweit ich mich erinnere, gab es damals, etwa 1950 bis 1952 zwei Bob-Mannschaften. Zum einen den Bob von Karl Burkhardtsmaier und zum anderen den Bob von Theo Joas. Diese Bobs waren fünf oder sechssitzig. Der Bob bestand aus einem Sitzbrett, meistens aus zwei Holzdielen. Dazu kamen die 5 oder 6 genagelten Querstäbe als Fußstützen. Der Bob hatte vier Kufen, wobei die vorderen Kufen lenkbar waren. Zwei Stricke oder Drahtseile mit je einem Handgriff daran dienten als Lenkung. Rechts ziehen – rechte Kurve, links ziehen — linke Kurve. Der Bediener war „dr Loitr“ (sprich der Lenker) und beanspruchte den ersten Sitzplatz. Darauf folgte ein Passagier, dann der erste Bremser, danach zwei Passagiere und zum Schluss wieder ein Bremser. Der letzte Platz war der schlechteste und undankbarste. Der Sechser-Bob hatte zwei Bremsen, in der Mitte eine und eine ganz hinten, am Ende des Bobs. Wenn dann der Bob die Volkmarsbergstraße hinunter geschossen ist wurde laut geschrien: „Dr Bob kommt“ und flugs sprangen alle beiseite um die „Wahnsinnigen“ vorbei zu lassen. Mit dem Bob als Passagier mitfahren zu dürfen – das war schon ein tolles unvergessliches Erlebnis.

Dazu eine kleine, aber wahre, Geschichte: Der „Hartl“ Leonhard aus Mörslingen bei Dillingen im Bayrischen, kam zu Besuch nach Oberkochen. Da es dort in Mörslingen keine Berge und „Buckel“ gab, war der „Hartl“ vom Oberkochener Schneedorf hellauf begeistert. Sein größter Wunsch war, einmal im Bob mitfahren zu dürfen. Dieser Wunsch wurde ihm auch erfüllt. „Hartl“ war der Sechste und damit auch der hintere Bremser. Man muss wissen, dass die Bremse ein eiserner Rechen war, der unter der Bob-Sitzfläche angebracht war. Auf der Seite hatte die Bremse zwei Eisenrohre, mit denen die Bremse bedient werden konnte. Der Rechen hat beim Bremsen die Schneefläche auf der Straße aufgekratzt. Am Ende der Bobfahrt war dann der hintere Bremser über und über mit Schnee und manchmal auch mit Dreck bedeckt. Also für den letzten Bremser nicht unbedingt ein Vergnügen, da er ja vor lauter Schnee in seinem Gesicht nichts gesehen hat. Meistens hat er aus Angst immer noch mehr gebremst und damit immer mehr aufwirbelnden Schnee abbekommen. Als der Bob zum Stehen kam antwortete der „Hartl“ auf die Frage: „Na „Hartl“ wie war‘s.“ kurz und knackig: „Sein‘r Lebdag nemme“ – (So lange ich lebe, werde ich nie mehr Bob fahren), das war der ganze Kommentar.

Das technische Drum-Herum.

Natürlich brauchten wir auch einen Schutz. Da reichten das „Vater Unser“ und das „Ave Maria“ nicht aus, sondern hier mussten die alten nordischen Gottheiten in Person des mächtigen Wintergottes „Uller“ aushelfen. Es war eine Art Amulett, das sichtbar (ganz wichtig) am Knopf der Skihose getragen wurde. Für uns Buben eine tolle Sache und ein begehrtes Tauschobjekt. Meinen Doppel-Uller erhielt ich vom „Marxen-Michel“ – Michael Gold aus dem Katzenbach. Der Michel war ein guter Freund meines Bruders Hubert und hat mir diesen aus dem Skigebiet um Corvara, Oberitalien, mitgebracht. Da war ich stolz wie Bolle.

Alte Talismänner der Skifahrer – Uller genannt (Archiv Brandstetter)

Die kleidungs-technische Ausstattung eines Buben in der damaligen Zeit sah wie folgt aus: Zipfelmütze, Kittel (Anorak), Knickerbockerhosen. Später gab es Überfallhosen, die dann von den Keilhosen abgelöst wurden. Dazu kamen Fausthandschuhe, welche die Mutter gestrickt hatte und ein langer Schal.

Soweit ich mich erinnere wurden die ersten Skier vom Schreiner Grupp in Oberkochen und vom Schreiner Opferkuch in Unterkochen aus heimischen Hölzern gefertigt. Später konnte man fertige Skier beim Ski-Gold

Anzeige 1956 von Edwin Gold „Ski-Gold“ Kronengässle 1 (Amtsblatt)

im Kronengässle kaufen. Diese handwerklich gefertigten Skier hatten bereits aufgeschraubte verstellbare Metall-Backen und waren somit für alle Schuhgrößen geeignet. Auch eine Federbindung, die mit einer Schnalle geschlossen werden konnte, hielt die Schuhe fest in den Backen. Viel später kam dann die Tiefzugbindung. Jetzt konnte der Schuh (aber immer noch kein reiner Ski-Schuh, sondern ein robuster Alltags-Schuh) fest mit dem Ski verbunden werden.

Meine ersten Skier, als 3 Jähriger (im Winter 1939/1940), waren allerdings umfunktionierte Fassdauben. Jeder „Ureinwohner“ hatte damals Mostfässer im Keller. Aus gebrauchten Fässern wurden Fassdauben als Gleitschuh-Skier verwendet. Mehr als gleiten oder rutschen konnte man damit aber nicht, aber als Grundübung zum Gleichgewicht halten, genügte das allemal.

Die ersten Ski-Stöcke waren Stecken aus Nussbaum aber ohne Teller. Später kamen Bambus-Stöcke mit Teller zum Einsatz.

Die alte Ausrüstung von Bruno Brandstetter (Archiv Brandstetter)

Da ich der jüngste war, musste oder durfte ich die Kleidung und die Skier meiner Brüder Hubert und Josef benutzen.

Meine ersten eigenen neuen Skier bekam ich mit 18 Jahren. Natürlich noch Holz-Skier, aber mit Tiefzugbindung und Stahlkanten – das war das neueste und modernste in der damaligen Ski-Welt. Heute völlig unmöglich und absonderlich aussehend. Die Skier waren 210 cm lang bei einer Körpergröße von 167 cm!!!

Vor einigen Jahren war ich mit Familie und Enkel für einen Tag im Allgäu zum Ski-Fahren. Wie ich da so meine „Zebra-Skier“ aus dem Auto holte sagte mein Enkel Philipp: „Opa! So kannst du aber nicht auf die Piste! Die lachen dich ja aus!“ Da stand ich nun mit meinem Equipment bestehend aus einer alten langen Zipfelmütze, 190 cm langen Skiern und einer Keilhose. Also musste ich wohl oder übel moderne 140cm lange Carving-Skier mieten, damit ich auf der Piste „zugelassen“ wurde. Zum Fahren ein Unterschied wie Tag und Nacht – superschnell und recht einfach zu fahren.

Ganz arg wichtig war aber das Wachsen. Schon morgens in der Kirche und in der Schule wurde gefragt: „Mit was wachst du heute? Mit weiß, blau oder silber?“ Dieses relativ teure Wachs kaufte man beim „Schreiberle“ (Fischer) im Turmweg. Da teuer, wurde es nur zu besonderen Anlässen verwendet z. B. sonntags, beim Abfahrtslauf oder bei einem Wettbewerb. Das alltägliche Wachs war Kerzenwachs. Mit einer angezündeten Kerze wurde das Wachs auf die Holz-Schier getröpfelt und anschließend mit Mutter‘s Bügeleisen glatt gebügelt. Natürlich immer zu Freude der Mutter, denn die musste unsere Kleider damit ja auch bügeln ☺.

Der Schneepflug.

Ein besonderes Ereignis war es immer, wenn der hölzerne Schneepflug, der die Form eines quer gestellten Vs (>) hatte, der sog „Bahschlitta“, zum Schneeräumen kam. Gezogen wurde der Schneepflug von 2 Pferden, die am Hals Glocken, also „Schella“ hatten. So konnte der „Bahschlitta“ schon von weitem gehört werden. Eine weitere Besonderheit war, dass der Schneepflug durch Verlängerung der Seitenteile verbreitert werden konnte. Mitfahren war strengstens verboten! Hin und wieder gelang uns doch eine kurze Mitfahrt, allerdings mit dem Risiko, dass der Fuhrmann uns mit einem Geiselschlag „gefitzt“ hat und wir damit zum Absteigen gezwungen wurden.

Der letzte Pferdeschneepflug 1962 (Archiv Müller)

Klein-Wilfried mehr als Ski-Steher, denn als Ski-Fahrer (Archiv Müller)

Wilfried’s Erinnerungen.

Diese stammen natürlich aus einer anderen Zeit und zwar aus den 50er und 60ern. Unsere winterlichen Spielplätze waren unsere Sonnenbergstraße, der Kessel (hoch im Dreißental neben dem Schützenhaus) und die Volkmarsbergstraße. Im Kessel habe ich mich mit meinen Skiern, zu denen ich ein gespaltenes Verhältnis hatte (im wahrsten Sinn des Wortes). Ausgestattet mit einer Pluderhose und schwarzen Lederschnürschuhen wollte ich es den lokalen Ski-Cracks nachmachen und ein Stück der Schlucht hinunterbrausen. Gesagt, getan und wie der Blitz ging es stocksteif nach unten. Auf Höhe des Bier-Eis-Kellers beim Schützenhaus wurde ich ausgehoben und fand mich ohne Brille und ohne Skispitzen im Schnee wieder. Ski-Fahren war also nichts für mich und so habe ich es bis heute gehalten ☺.

Ich blieb dann also beim Schlittenfahren und das mit dem Schlachtruf „Aus d’r Bah‘“ vom Holza-Hans (heutige Ski-Hütte) bis hinunter zum Ill’gschen Haus (heute Zöllner), das damals noch keinem Hochsicherheitstrakt ähnelte. Am liebsten alleine, jeder gegen jeden. Kette fahren war zwar spannend, aber die hinteren haben die ersten Kurven nicht „überlebt“. Ich entsinne mich, dass es einmal einen schweren Unfall „Schlitten gegen Auto“ auf der Bergstraße gegeben hat. Auch stürzte einmal ein Bundeswehr-LKW die Böschung in den Wald hinunter, wobei es einen Toten gab. Das war schon unheimlich anzuschauen, da der LKW ja nicht gleich geborgen werden konnte. Seit damals gibt es auf dieser Strecke Leitplanken.

Auf unserer Sonnenbergstraße bin ich flott mit den Gleitschuhen dahingesaust und habe mich immer geärgert, wenn mal wieder die Nachbarn oder wir selbst gestreut hatten. Damals wurde noch mit Asche aus den Holz-Kohle-Öfen gestreut.

Ansonsten hatten wir volle Freiheiten. Wir mussten und konnten uns nicht melden wo wir uns gerade herumtrieben. Wenn’s dunkel wurde, aber spätestens um 18 Uhr, mussten wir zuhause sein. Ansonsten machten wir was wir wollten und das ausgiebig. Wir hatten keine multifunktionale Superwinterkleidung, sondern irgendetwas an. Kalt war uns nicht, selbst wenn Schnee und Eis an der Hose anfroren. Die Handschuhe waren billig und die Schuhe immer nass. Da hat man nicht darüber nachgedacht – es war halt einfach so.

In unserer Straße war Schnee immer ein Problem. In schneereichen Wintern wussten wir bald nicht mehr wohin mit dem Schnee und so wurde ab und an der Schnee mit LKWs abgeholt, damit wir nicht vollends eingeschneit wurden und sobald uns im März die Frühlingssonne wärmte wurde das Fahrrad wieder aus dem Keller geholt und der Ort erkundet. In der Dreißentalstraße nutzten die dortigen Kinder Schnee, Eis und Schmelzwasser um zu spielen. Dabei konnte jeder seine bautechnischen Fähigkeiten spielerisch einsetzen.

In meiner Schulklasse gab es auch zwei gute Ski-Sportler. Der Arthur Grupp aus der Grupp-Dynastie (ein Sohn vom Bälde) und der Götz Hopfensitz aus Unterkochen (später Lehrer am hiesigen Gymnasium). Wobei der Götz richtig was drauf hatte – da wäre mehr möglich gewesen, aber das Leben verlief eben etwas anders.

Erinnerungen von Christoph Stumpf.

Meine Erinnerungen an die Oberkochener Winter stammen vor allem aus der Kindergarten- und Grundschulzeit – also etwa 1955 bis 1963. Wir wohnten damals in einer Mietwohnung in der Sonnenbergstraße 2. Ich schlief damals zusammen mit meinem Bruder Stephan in einer ungeheizten Dachmansarde. Schon vor dem Aufstehen konnten wir am Dachlukenfenster sehen, ob es in der Nacht geschneit hatte. Mehr oder weniger viel Schnee gab es damals jeden Winter. Wenn es viel geschneit hatte ratterte frühmorgens auch der Gemeinde-LKW mit Herrn Franz Franz am Steuer durch die Sonnenbergstraße und weckte uns auf.

Das erste Wintervergnügen gab es dann auf dem Weg zum Kindergarten oder zur Schule den Turmweg hinunter. Auf der steilen Fahrbahn ließ es sich herrlich hinunterschlittern. Und das war sogar relativ ungefährlich, weil dort im Winter nie ein Auto fuhr. Strengstens verboten war es uns aber dort Schlitten zu fahren. Das Verbot bestand völlig zurecht – denn am unteren Ende des Turmweges gab es keinen Auslauf, sondern eine gefährliche Straßenkreuzung. Bis auf wenige Ausnahmen hielten wir uns an dieses Verbot. Die wenigen rasanten „Mutprobenfahrten“ endeten krachend an der Gartenmauer der Familie Hauber, auf die man sehenden Auges zuschoss. Gottlob ist dabei nie etwas passiert!

Viel weniger genau nahmen wir es mit dem Verbot des Schneeballwerfens. Regelrechte Schneeballschlachten gab es nach meiner Erinnerung selten. Sehr beliebt war es dagegen, die eigene Treffsicherheit beim Wurf auf Laternenpfosten oder Verkehrsschilder unter Beweis zu stellen. Da konnte man mit guten Trefferquoten durchaus Eindruck schinden und war, wenn doch mal eine Schneeballschlacht anstand, ein gefragter Schütze. Sobald eine ausreichende Schneedecke vorhanden war, zog es uns Kinder vom Sonnenberg aber unwiderstehlich in den „Kessel“ beim „Schützenhaus“ zum Schlittenfahren. Schnell die Hausaufgaben gemacht, dann den Schlitten geschnappt und mit den Nachbarskindern zusammen „nix wie raus“! Im „Kessel“ war dann oft richtig was los. Mehrere Dutzend begeisterte Kinder wurden nicht müde ihren Schlitten unermüdlich den kurzen Hang Richtung Waldrand hinaufzuziehen und dann mehr oder weniger mutig nach unten zu rodeln. Und dabei wurde die Piste natürlich immer besser! Oft ging das Treiben im „Kessel“ bis in den Abend hinein, als es schon richtig dunkel wurde. Möglich war das, weil am unteren Ende des Schlittenhangs an der Weingartenstraße eine große Straßenlampe brannte, die dem Hang ein fahles Licht spendete – ein Vorläufer des Flutlichts, den wir zu nutzen wussten. Natürlich lieferten wir uns mit den Schlitten im Kessel mit wachsender Begeisterung Wetttrennen. Kaum zu schlagen war dabei mein Schulfreund Frieder Schrader. Das lag aber weniger an seinen Fahrkünsten als an seinem Schlitten. Den hatte ihm nämlich sein Vater selber gebaut. Eine geniale Konstruktion: Zum Beispiel hatte der zum Hinterherziehen keinen Strick, sondern einen an den Schlittenhörnern angebrachten Metallbügel, den man ein- und ausklappen konnte.

Gut in Erinnerung geblieben ist mir, dass in dieser Zeit an einem Wochenende die „Schlucht“ ausgeholzt und als Skipiste hergerichtet wurde. Wir Buben waren damals als Handlanger mit Feuereifer dabei. Total fasziniert hat mich damals der Einsatz einer Motorsäge. Soweit ich mich erinnern kann, wurden anfangs auch Skirennen in der Schlucht veranstaltet. Den gleichen Seltenheitswert haben wohl die Langlaufrennen, die über den Sonnenberg geführt wurden. Dazu wurde mitten auf der Sonnenbergstraße eine Loipe angelegt. Am Sonntagvormittag fand das Rennen statt. Mein Bruder und ich hatten am Küchenfenster einen Logenplatz, von dem aus wir die Läufer anfeuern konnten. Mit zunehmendem Alter verlor der „Kessel“ natürlich an Attraktivität. Das war dann eher etwas für die „Kleinen“ und wir suchten neue Herausforderungen. Da bot sich die Kapellensteige am Friedhof an. Eine super Schlittenbahn, aber leider nicht lange. Die Gemeinde räumte und streute die Steige für die Friedhofsbesucher und damit war für uns nicht mehr brauchbar. Aber mittlerweile waren wir ja etwas älter und erfahrener geworden und konnten uns an die ultimative Schlittenpiste in Oberkochen wagen – die Waldstraße zum Volkmarsberg. Das war im Unterschied zum „Kessel“ ein Anziehungspunkt für alle Oberkochener Schlittenfans. Bevorzugter Start für die Rodelpartien war an der Skihütte vom „Holza Hans“. Von dort aus haben wir uns unzählige Rennen bis hinunter zum Waldparkplatz geliefert. Sehr beliebt war es, mehrere Schlitten zu einem Schubverband hintereinander zusammen zu binden. Mit dieser Formation war man meist schneller als mit Soloschlitten. Die höchste Geschwindigkeit ließ sich dann noch durch folgenden Trick erzielen: Vorn auf dem ersten Schlitten des Zuges saß einer mit Schlittschuhen. Der steuerte als Pilot den ganzen Zug und das war natürlich viel effektiver als durch seitliches Bremsen zu lenken. Ganz nebenbei war das Schlittenfahren auf der Volkmarsbergstraße bei 4–5 Durchläufen pro Nachmittag auch ein tolles Fitnessprogramm für uns Kinder, an dem alle teilhaben konnten und einen Riesenspaß hatten.

Zum Schluss noch eine kleine Wintererinnerung aus meiner Nachbarschaft am Sonnenberg: Im Nachbarhaus wohnte mein Freund Bodo Eckartsberg. Der hatte zwei ältere Brüder, die in schneereichen Wintern in ihrem Garten ein großes iglu-förmiges Schneehaus bauten, in dem ca. 5 Personen Platz hatten. Bodo führte seine Freunde aus der Nachbarschaft in das Schneehaus, solange seine Brüder noch auf Arbeit waren. Als Beleuchtung und „Heizung“ diente eine Kerze, die in der Mitte des kreisrunden Iglus aufgestellt war. An die „Räubergeschichten“ die wir uns im Schneehaus erzählt haben, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber sie sind trotzdem ein Teil des Bildes, das ich aus meiner Kindheit über die Winter in Oberkochen in mir trage.

Nun sage ich abschließend „Ski Heil“ – meine blieben es damals nicht. Danke dem BB aus Aalen und dem Christoph Stumpf aus Königsberg für die intensive Mitarbeit. Winterliche Grüße vom Sonnenberg. Der Teil 2, über unsere Sportler und den Ski-Verein, ist noch in Arbeit. Den gibt’s dann im nächsten Winter. Die Recherchen sind dafür deutlich aufwendiger und brauchen daher Zeit. Es gilt viel zu lesen, alte Handschriften zu entziffern und einige Leute zu befragen. Also, habt etwas Geduld.

Wilfried „Billie Wichai“ Müller vom Sonnenberg. Auf dem die Sonne früh auf, aber bald untergeht.