Katasterauszug aus dem Jahr 1830 (Privat Albert Holz)

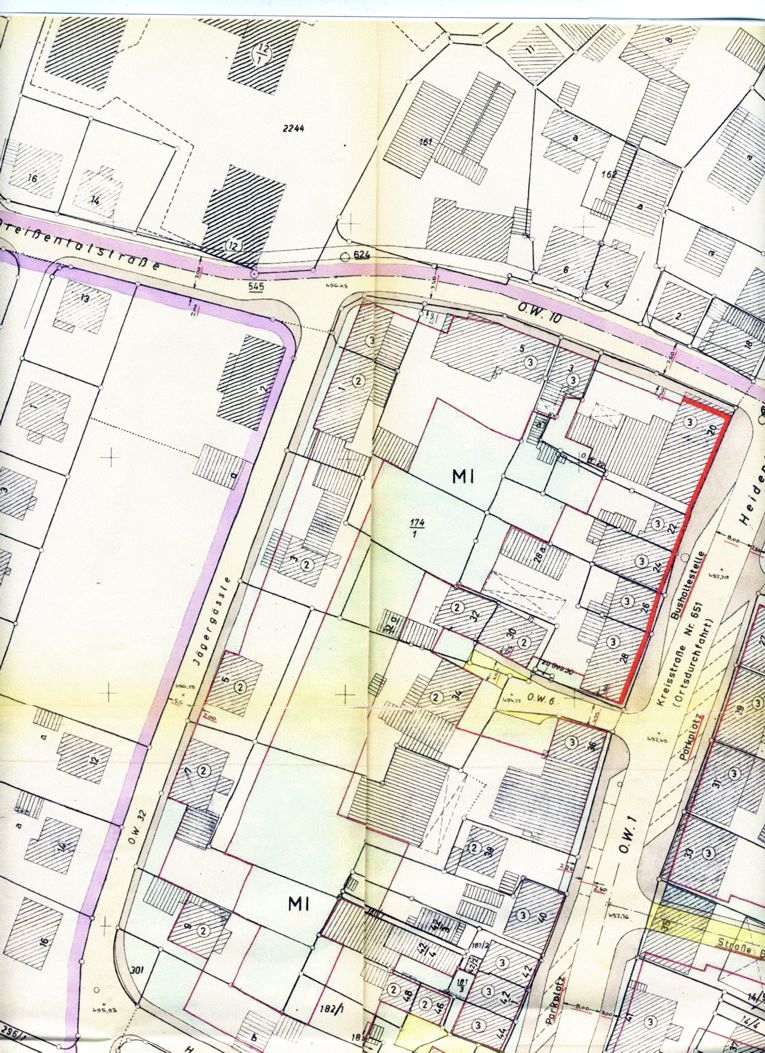

alte Pläne von 1965 (Archiv Stadt)

Intro

Zuerst stellt sich die entscheidende Frage: „Der, die oder das Kies?“ – das ist hier die Frage, die es zuerst zu klären gilt. Das war schon in der Schule ganz einfach: ‘s hoißt das Teller, der Butter und damit ist das ganz klar „Das Kies“. Dieser Bericht wird bei der geschätzten Leserschaft vielleicht einige Diskussionen auslösen. Denn die gab es auch schon im Vorfeld bei der Frage „Was gehört zum Kies und was nicht“. Die Alten haben da eine andere Meinung als die Jungen und da ich dazwischen stehe, lasse ich alle Meinungen zu Wort kommen.

Blick in die Langgass‘ – Heute Heidenheimer Straße (Archiv Rathaus)

Blick von oben auf’s Kies (Archiv Rathaus)

Blick über’s Kies zum Zeiss hin (Archiv Rathaus)

Blick über’s Kies zum Zeiss hin (Archiv Rathaus)

Blick über’s Kies zum Zeiss hin (Archiv Rathaus)

Blick aus der Dorfmitte in’s Kies hinein (Archiv Rathaus)

Blick über den Leitz zum Kies (Archiv Rathaus)

Die Ansicht der Alten

Das Kies beginnt mit der Metzgerei „Lerch“ und dem „Golda-Bauer-Haus“ und zieht sich „naus“ bis zur Fischzucht und „nauf“ bis ins Jägergässle (aber da nur die ersten Häuser Richtung Dreißentalschule) mitsamt den ganzen Stichgassen der Heidenheimer Straße und Anfang Försterstraße sowie bis „nauf“ zur Keltenstraße (dort aber nur die hinteren, d.h. von der Dreißentalstraße fernen Häuser).

Die Ansicht der Mittleren

Vom „Lerch“ bis zum G+S und vom „Golda-Bauer“ bis zum „Brunnhuber“.

Die Ansicht der Jungen

„Jetzt ganget ihr wieder ins Kies naus“ so sprach der alte „Bebel“ Fischer zu den Jungen, wenn er sie nach der Skatschule wieder hoimg‘schickt hat. Der alte „Bebel“ Fischer (ehem. Bauernhof, jetzt Teilfläche der Kreissparkasse) definierte auch ganz klar die Grenze zum Kies: „Gebäude Kaufmann/Kratzer (ehemals Uhren-Wälder) und das Elternhaus vom Uhla-Peter (Sein Bruder Franz ist da ganz anderer Ansicht). Dann die ganze Heidenheimer Straße (früher Langgasse) bis zum WIGO. Die Stichstraßen Jägergässle und Försterstraße gehörten auch dazu.“

Die Ansicht des Kies Sport Clubs

Das ist der südliche Teil der Heidenheimer Straße. Früher Lange Straße, Langgass‘, Königsbronner Straße oder gar Kiesstraße genannt.

Die Ansicht von Sepp Merz

Mein Großvater, der „Markse-Gärtner“ hat immer zu mir gesagt: „Das Kies beginnt mit dem Schultes Richard Frank“ (also dem Backsteinhaus „Gentner“ mit der Hausnr. 27).

Und dann gibt’s noch

Das innere und äußere Kies, was immer das genau sein mag.

Und jetzt?

Jetzt können sich alle Stammtische, Freundeskreise und normale Leser mit dem Thema eingehend beschäftigen und vielleicht steht dann mal endgültig fest, was zum Kies gehört.

Häuser und Menschen

Geschäfte und Häuser

Die Auflistungen aus den Einwohnermeldebüchern 1959, 1965 und 1975 finden Sie auf der Website des Heimatvereins. In diesem Bericht beschränken wir uns auf die Firmen und Geschäfte aus dieser Zeit.

Beginnen wir auf der linken Seite:

Nr. 21 Wälder Hans, Uhren- und Juweliergeschäft

Nr. 21 Kaufmann Manfred, Raumaustattung

Nr. 23 Betzler Maria, Autovermietung und Taxi

Nr. 23 Gaismeier Karl, Lebensmittelhaus

Nr. 23 Eiscafe Italia, Floriano Arnoldo

Nr. 29 Fischer Josef, Schneidermeister, Herren-Maß-Schneiderei, Textilhaus

Nr. 29 Hoffmann Erich, Buchhandlung

Nr. 29 Henne Willi, Buch- und Schreibwarenhandlung

Nr. 29 Schuhstad’l Inh. E. Sachse, Schuhgeschäft

Nr. 29 Mima Textilmarkt

Nr. 31 Gasthaus „Zum Grünen Baum“ Betzler, NN aus Unterkochen, Alois Betz, Karl Friedle, Alfred Zimmermann, H.P. Lerch

Nr. 33 Fitzek Johann (aus Neresheim), Möbelhaus

Nr. 33 Kreissparkasse Aalen, Zweigstelle Oberkochen

Nr. 33 Grau Karl und Wolfgang, Textilhaus (früher auf der gegenüberliegenden Seite)

Nr. 35 Bieber Heinz, Uhrenfachgeschäft und Schmuck

Nr. 39 Burkhardtsmaier Maria, Handel mit Gips, Kalk und Farben

Nr. 39 Geller Maria, Handel mit Salatöl

Nr. 41 Heidenreich Marie, Handelsvertretung

Nr. 41 Unfried (Paul, Margarete, Karl), Buchhandel, Schreibwaren, Zeitungen, Spielwaren, Leihbücherei

Nr. 59 Seitz Josef und Anna, Lohnfuhrwerk

Nr. 65 Günther & Schramm, Eisengroßhandlung

Nr. 75 Gebrüder Elstner, Tankstelle und Wagenpflege

Nr. 85 Willer Adolf, Gasolin-Tankstelle

Jetzt wechseln wir auf die rechte Seite:

Nr. 20 Proeller Wwe. und Geschw., GUBI-Lebensmittel

Nr. 24 Welt Rudolf, Mechanische Werkstätte

Nr. 24 Brenner Albert, Raumausstattung

Nr. 36 „Golda-Bauer“ Franz und Engelbert Grupp

Nr. 36 Held Johanna, Lebensmittel

Nr. 36 Süddeutsche Wärme, Ing Franz Kolberg

Nr. 36 Schmid August, ASA-Filiale

Nr. 42 Gold Karl, Fabrikation von Werkzeugen und Maschinen

Nr. 42 Gold Willibald, Verkauf von Werkzeugen und Maschinen, Schärfdienst

Nr. 42 Schürle Hans (Iggingen Verkaufsfiliale von Möbeln)

Nr. 42 Dambacher Maria, Textilhandel Resteverkauf

Nr. 44 Kopp Otto, Lebensmittel

Nr. 54 Illner Franz, Schuhmacherei

Nr. 54 Schittenhelm Josef, Schuhmacherei

Nr. 54 Rettenmaier Josef, Schleiferei sowie der Töpferei Wingert und Autowerkstatt Spiegler und der Maler Lang

Nr. 56 Bäckerei Wannenwetsch

Nr. 56 Brammen Heinrich, Bäckerei (auch Bomba-Beck genannt)

Nr. 56 Pfaff Martha, Lebensmittel (und Brunnenhalde 18)

Nr. 56 Dürr Eckard, Bäckerei und Verkauf von Lebensmitteln sowie Frau Grupp und Luitgards ledige Tante

Nr. 60 Müller Anna, Flaschenbierhandlung

Nr. 60 Müller Hugo, Weinverkauf

Nr. 64 Weller Hermann, Metzgerei

Nr. 72 Holz Hans, Bergschenke auf dem Volksmarsberg (heute Skihütte)

Nr. 76 Schreinerei Späth (Hinterhaus)

Nr. 76 Wecker Josef, Schneidermeister, später u.a. die „alte“ Zahnärztin Gebert mit ihren noch riemengetrieben Maschinen (zum Fürchten). Das Haus gehört ebenfalls der Fam. Brunnhuber

Nr. 82 Brunnhuber Franz, Zimmerei

Nr. 82 Brunnhuber Katharina, Kohlenhandlung

Nr. 84 Oppold Ludwin, Holzbearbeitungswerkzeuge und Maschinen

Nr. 84 Oppold Ludwin, Werkskantine Inh. Josef Minder

Nr. 110 Grupp Wilhelm, Werkzeug- und Maschinenfabrik

Nr. 110 Grupp Wilhelm, Werkskantine

Napoleon-Fischer / Posmik und Hof Golda-Bauer (Archiv Rathaus)

Das alte Golda-Bauer-Haus (Privat Rita Grupp)

Das Golda-Bauer-Haus

Wer hatte da nicht schon alles ein geschäftliches Zuhause. Sogar den Möbel-Fitzek aus Neresheim hatte es anfangs nach Oberkochen verschlagen. 1965 erhielt Elektra-Blum einen 10-Jahres-Mietvertrag (der vorher bei der Wäsche-Liesel sein Start-Up-Unternehmen hatte), gefolgt vom Elektro-Starz, der 1975 ebenfalls einen 10-Jahres-Mietvertrag erhielt. Nach Ablauf 1985 wollte Starz „alles oder nix“ und so trennten sich die Wege. Die Fa. Starz zog nach Aalen und später nach Ulm. Es folgten in immer rascherem Wandel ein Kachelstudio, ein Videoverleih, Krauß-Bestattungen mit Grabsteinfirma, Yoga-Artikel, Türen aus der Türkei, Michael Rassel’s Continentale und aktuell ein Reparatur-Service.

Annonce Möbelhaus Fitzek (Altes Amtsblatt)

Elektra-Blum November 1965 (Archiv Müller)

Autoflotte von Anton Starz vor seinem Geschäft beim Golda-Bauer (Archiv Müller)

Anton Starz mit seiner Mannschaft im Geschäft (Archiv Müller)

Der Kassenbereich (Archiv Müller)

Sein Geschäft war immer gut bestückt (Archiv Müller)

Im April 1958 heirateten Engelbert und Rita Grupp geb. Scherr aus Ebnat im Gasthof „Lamm“ in Ebnat und zogen in die Lange Gasse Nr. 17. Im Viehstadl in Oberkochen befanden sich 7 Stk. Vieh, ein paar Schweine und 2 Pferde. 1959 übernahmen die beiden den Hof. Dazu schrieb Engelbert folgende Zeilen: „Erst haben wir mit 4 Kühen und 2 Gespannen gearbeitet. 1928 haben wir dann 2 starke große Pferde gekauft (Fritz und Hans). Hans starb 1940 an einer Kolik. Ich hatte ihn in der Scheuer im Kreis herumgeführt. Da fiel der große starke schöne Gaul einfach tot um. Der alte Fritz arbeitete bis 1945 treu und brav – auch mit Ochsen im Gespann. Pferd und Ochs‘ waren ein sicheres Super-Gespann. 1945 fuhr ich den alten Fritz nach Aalen in den Schlachthof. Da gab es bei mir und meinem Vater viele Tränen. Mit dem Ochsen alleine und dem Leiterwagen fuhren wir wieder heim. Mein Vater hatte in Aalen viel Kundschaft und 3 RM Buchenbrennholz oder 100 Wellen Reisig wurden gut verkauft. Ich liebte es bei ihm mitzufahren.

Wacht am Rhein in Aalen (Archiv Schwäpo)

In der „Wacht am Rhein“ (an der Erlau gelegen und Wiege des VFR. Gegenüber lag der erste Sportplatz des Vereins) hatte es große Bäume mit viel Schatten, für die Pferde Heu, für Vater eine Maß Bier und für mich einen süßen Sprudel. Heimwärts liefen die Pferde fast alleine.“ (Schade, Engelbert hätte viel mehr aufschreiben sollen). 1964 wurde die Hälfte des Hauses abgerissen. 1976 wurde das Ende der Viehhaltung eingeläutet und aus dem Stadl wurde die Werkstatt vom Elektro-Starz. Das wichtigste im Leben von Engelbert, waren neben Frau und Familie, immer die Pferde gewesen. Er hatte einmal ein schönes großes schwarzes Pferd, auf dem der Dr. Sußmann immer mal reiten wollte. Dem Drängen des Doktors wurde dann nachgegeben und der Herr Doktor ritt mit dem „Schwarzen“ Richtung Tiefental. Jedoch, der „Schwarze“ warf ihn ab und trottete wieder nach Hause. Ob der Arzt nach dem Abwurf einen Arzt brauchte konnte nicht mehr ermittelt werden. Deshalb entstand auch seine geliebte „Ranch“ neben den Bahngleisen nahe dem Wanderparkplatz „Kocherursprung“. Dort verbaute er auch die alten Fensterläden meines Elternhauses.

D‘r junge Golda-Bauer Engelbert mit Pferd und Wagen (Privat Rita Grupp)

Engelbert verdanken wir eine handschriftliche Aufstellung über Pferdehaltung in Oberkochen ab 1935:

- Elser-Mühle und Bauernhof: 4 Pferde und 2 Gespanne (um auf dem Härtsfeld Getreide zu holen und Mehl zurück zuliefern)

- Scheerer-Mühle und gr. Bauernhof: 4 Pferde und 2 Gespanne

- Arnold-Pfarrgässle gr. Bauerhof: 4 Pferde und 2 Gespanne

- Winter Schärbauer: 3 — 4 Pferde und 1 — 2 Gespanne

- Balle Franz gr. Bauernhof und Holz: 2 Pferde und 1 Gespann

- Nagel Hirschwirt und gr. Bauernhof: 4 Pferde (Braune und Schimmel) und 2 Gespanne

- Kirchdörfer Ochsenwirt und gr. Bauernhof: 4 Pferde, 4 Fohlen und 2 Gespanne

- Gentner Katzenbach gr. Bauernhof und Göpel: 4 Pferde und 2 Gespanne

- Fischer Pflugwirt, Bauernhof und Holzhandel: 2 Pferde und 1 Gespann

- Weber Kohlpaul Bauernhof: 1 schweres Pferd „Lies“ und 1 Gespann

- Weber Grubwirt und Bauernhof: 2 Pferde und 1 Gespann

- Weber Kohljosef gr. Bauernhof und Holz: 4 Pferde und 2 Gespanne

- Weber Karlesbaste gr. Bauernhof: 1 Pferd und 1 Gespann

- Gold Schmidjörgle gr. Bauernhof und Ochsen: 1 Pferd und 1 Gespann

- Hug Willibald Bauernhof: 1 Pferd und 1 Gespann

- Grupp Franz Goldenbauer Bauernhof und Holz: 2 Pferde und 1 Gespann

In diesem Kontext schauen wir uns mal die Zahlen zur Viehzählung zwischen 1854 und 2017 an:

Ein Hobby von Engelbert und Rita war das gemeinschaftliche Singen bei den „Alten“ bei Nikolaus- und Weihnachtsfeiern und anderen Gelegenheiten. Diese Auftritte pflegten sie bis Engelbert krank wurde. Beim letzten gemeinsamen Auftritt, daran erinnert sich Rita noch genau, sangen sie beide „Weißt du wieviel Sternlein stehen….“ Rita singt heute noch für die „Alten“ bei den verschiedensten Gelegenheiten. Dann wäre da noch die Anna, Engelberts Schwester, zu erwähnen. Sie lebte mit ihnen bis 2003 im Haus und half bei den verschiedensten Arbeiten mit, wo sie nur konnte. Und bei jeder Familienfeier hieß es irgendwann immer: „Anna! s’Gedicht“, und wenn sie Lust hatte, legte sie los „Steig nauf da Berg, guck naus ens Land, was mir für a scheana Hoimat hent“ Wer sich für das gesamte Gedicht „Das Schwoabaland“ von August Lämmle interessiert, kann das auf der Website des HVO lesen.

Das Familienwappen der Familie Grupp (Privat Luitgard Hügle)

Über die Grupps

(ohne die Oberkochen gar nicht vorstellbar wäre) könnte man ein ganzes Buch schreiben. Eine tolle Familienübersicht, die bis in das 16te Jhrhdrt. zurückreicht, wurde detailliert ab Franz Anton Grupp (geb. 1863, gest. 1925) im Jahr 2004 erstellt. Ich blättere gerne darin und danke Luitgard Hügle für das geschenkte Exemplar. Die letzte Seite zeigt ein eindrucksvolles Bild eines Familientreffens im Jahr 1985 im Bürgersaal zu Oberkochen. Da kann man sich staunend von der Größe der Familie ein Bild machen. Dazu ein paar Zahlen zur Veranschaulichung:

- Generation 1890 bis 1917 – 19 Kinder

- Generation 1912 bis 1961 – 52 Enkel

- Generation 1943 bis 2001 – 130 Urenkel

- Generation 1965 bis 2004 – 128 Ur-Urenkel

- Generation 2000 bis 2004 – 2 Ur-Ur-Urenkel

Das sind 331 direkte Nachkommen zum Stichtag 8. April 2004. Lucia Lensler und Brigitte Simaitis sammelten dazu die Daten von 513 Personen. Eine „Heiden-Arbeit“ – kann man gar nicht hoch genug einschätzen.

Der Kies Sport Club (kurz KSC)

Die Gründungsversammlung dieses Clubs war am 1. Mai 1958 im Gasthaus „Zum Wental“. Hier trafen sich damals 6 junge Kiesfreunde nach einer Maientour und besprachen die Aktivitäten des Clubs. Gleich nach der Rückkehr vom Wental wurden bei dem Karlsruher Sport Club (auch ein KSC) die passenden Vereinsabzeichen bestellt. Im heutige Hasengässle, beim Schuhmacher Schittenhelm, kam der selbstgebaute Vereinskasten an die Hauswand, damit auch die neuesten Nachrichten des Clubs ansprechend veröffentlicht werden konnten. Die jungen Männer waren schon bei „Jung-Kolping“ ein eigenes Grüppchen und wollten zusätzlich selber ihr Programm machen. Jeden Sonntag pünktlich um 13 Uhr mittags traf man sich vor dem Bauernhaus Wingert oder bei Viktor’s Bänkle zum Spaziergang in die „Ess“. Dabei besprachen sie dann die geplanten Vorhaben wie z.B. die Heimspiele des FCO auf dem Sportplatz im Langert zu besuchen oder auch mal an einem Sonntagabend einen Kinobesuch bei Schleichers im Dreißental. Natürlich kickte der KSC auch selber gegen andere Oberkochener Mannschaften. Die Gegner waren u.a. die Kicker vom Musikverein, vom „Brunkel“, vom Dreißental, von der Fa. Oppold und von Jung-Kolping. Und wie es sich für einen „richtigen“ Verein gehört, unternehmen die Kiesler auch Mehrtagesausflüge u.a. nach Rüdesheim, Berchtesgaden, Wolfgangsee, Chiemsee, Oberstdorf, Berlin, Paris und Kroatien. Ebenso wurden die Jubiläen 10, 25, 40 und 50 Jahre gebührend gefeiert, dabei gedenken wir unserem Gründungsmitglied Viktor Oppold, welcher uns allen und den Fastnachtern als „Sir Kies“ unvergessen bleibt. Mit zunehmendem Alter und der Erweiterung des Clubs durch Freundinnen und Ehefrauen haben sich die sportlichen Aktivitäten auf das Kegeln beschränkt. Im Jahr 1961 war der Kegelauftakt im Gasthaus Lamm in Ebnat und seit 1969 mit einigen Auswärtsterminen bis heute im TSV-Heim in Oberkochen. All die 60 Jahre hindurch wurde die Erste-Mai-Tour beibehalten und so konnte die Gruppe mit ihren Gründungsmitgliedern Josef Wingert und Walter Brunnhuber dieses Jahr in der Ziegelhütte ausgiebig ihr Jubiläum feiern.

Die Narrenzunft hat ihren Ursprung

letztendlich auch im Kies. Hier fand 1970 der erste Umzug statt. Auf einem Wagen saßen Bürgermeister Bosch, Herbert „Hättre“ Grupp und der Gemeinderat. Zog der „Hättre“ an der Schnur nickte der Gemeinderat. D’r echte Bürgermoischter fand das recht luschtig. Die Narrenzunft wurde am 30.05.1973 von 39 Personen im altehrwürdigen Gasthaus „Ochsen“ gegründet. Leider ist unser „Ochsen“ auch schon Vergangenheit und fristet mit den Nachbargebäuden aktuell ein trauriges Dasein. Wenn dees d’Anna wüsst. Der Jahrgang 1938 war hier besonders engagiert. Der Vorschlag „Schlagga-Wäscher“ geht auf Konrad Posmik zurück und wurde vom BM Gustav Bosch überhaupt nicht gutgeheißen. Bruno Balle und Sepp Merz haben einstmals in den 70er-Jahren beim Kolping-Fasching im damaligen Zeiss-Jugendheim, Jenaer Straße 2, ein wunderschönes Lied gesungen. Der Refrain lautete: „Auf die Heide kommt ne Satellitenstadt und die heißt „Schlaggawäsch“. Von den Zuhörern wurde das Lied so gut aufgenommen, dass die beiden es am darauf folgenden Sonntag im Gasthaus „Zur Grube“ nochmals vortrugen. Montags darauf wurden sie dann durch Martha Gold ins Rathaus geladen bzw. zitiert. Die Begrüßung durch den BM war noch freundlich, aber danach ging ein fürchterliches amtliches Donnerwetter über die beiden nieder mit dem unvergesslichen Schlusssatz: „Ich lass‘mir doch nicht von Euch Lausbuaba meine Heide zur Sau machen“.

Auch geadelte Menschen gab es im Kies, denen der Titel „SIR“ verliehen wurde. Erster „Sir Kies“ war Viktor Oppold. Seine Aufgabe bestand darin, mit Frack und Zylinder bekleidet, den Rednern bei der Fastnachtssitzung ein Glas Wasser zu reichen. Das Ganze geht auf den ellwängischen Patenverein zurück, der auch einen Wasserdiener im Programm hatte. Später hatte Ulli Grupp, Hättre’s Sohn, diese Aufgabe übernommen. Der erste Schlagg des NZO war Arthur Hügler aus dem Kies, der inzwischen auch schon verstorben ist. Sein Vater war früher auch Messmer in der katholischen Kirche.

Annonce der Bäckerei Brammen 50er Jahre (Altes Amtsblatt)

Eröffnung der Bäckerei Grupp 1967 (Altes Amtsblatt)

Die Bäckerei Grupp-Wannenwetsch

war und ist, in abgewandelter Form, auch heute noch eine Institution im Kies. Sie wurde am 26. Juni 1870 von David Wannenwetsch aus Zang im Haus des Leinwebers Wiedenhöfer im Hasengässle „auf dem Kies“ gegründet. Die junge Bäckersfrau hieß Magdalena Wiedenhöfer. Eine Bäckerei war damals in erster Linie eine Lohnbäckerei für die Menschen, die keinen eigenen Backofen hatten. Fertige Backware beim Bäcker konnten sich nur „bessere Leut‘“ leisten. Die Menschen im Kies waren froh, dass sie nun ihren Davids-Bäck hatten und die Wege somit kürzer waren. 1901 erfolgte die Übergabe an den Sohn Georg, der das Geschäft mit seiner Frau Katharina (Tochter des angesehenen Zimmermanns Ernst) fast 40 Jahre lang weiter führte. 1929 wurde komplett umgebaut und der reine Holzofen musste zugunsten eines modernen, brikett-betriebenen Dampfbackofens weichen. Georg starb am 1. Jan 1938 und damit brach das Unheil über die Familie herein. Sohn Paul sollte nun der Nachfolger werden, aber Stalingrad ließ ihn nicht mehr heimkommen. Die beiden Töchter Marie und Lina verpachteten die Bäckerei nach dem Krieg an Heinrich Brammen, auch Bomba-Beck genannt. Später führten Marie Wannenwetsch, die Angestellten und die späteren Erben die Bäckerei mit einem kleinen Lebensmittelgeschäft weiter. Seit 1967 hatte der umtriebige, allseits beliebte Urenkel des Gründers, Herbert Grupp (Hättre genannt) das Geschäft übernommen und mit seiner Mutter Lina in alter Tradition weitergeführt. Herbert Grupp hatte Bäcker gelernt war aber anfangs für BÄKO als Verkäufer unterwegs. Als er später Chef in der Bäckerei war, hat er es manchmal morgens nicht geschafft. Da musste Paul helfen und bei den anderen Bäckereien alles aufkaufen was möglich war, damit die Stammkundschaft um 6:30 Uhr nicht enttäuscht wurde – a Wegga isch halt a Wegga, egal woher ☺. Die ersten Bretzeln holten sich frühmorgens manchmal BM Bosch und Bernhard „Bernhärdle“ Brunnhuber ab, die sich gelegentlich um diese Zeit auf dem Heimweg von wichtigen langwierigen Sitzungen befanden. Herbert war Bäcker mit Leib und Seele und hat den Teig mit Hingabe bearbeitet, wie das Bild deutlich zeigt. Später wurde das Geschäft umgebaut und die Backöfen leisteten da gute Dienste – denn seine Fleischgerichte aus den alten Bäckeröfen schmeckten einfach saumäßig gut. D’r Hättere ist 2003 bereits mit 61 Jahren gestorben und so musste der Ulli ran. Das Essen ist immer noch gut und der Kartoffelsalat ein Gedicht und ein Maßstab wie „er zu sein hat“.

D’r Hättere (Privat Ulrich Grupp)

Über 110 Jahre steht sie schon am gleichen Ort (Privat Ulrich Grupp)

Die Waage-Gebühren (Privat Familie Schwaer)

Der Waagemeister Renner (Archiv Rathaus)

Die Gemeinde-Bodenwaage

stand früher dort wo heute in der Heidenheimer Straße der „Kies-Brunnen“ steht und die Menschen in der Mittagszeit auf den Sitzbänken sonnige Erholung suchen. Die alte Gemeinde-Waage (vor dem Ochsen) musste dringend ersetzt werden, weil sie nicht mehr zu reparieren war. Es gab längere Diskussionen im Gemeinderat und Probleme mit dem Hausbesitzer am neuen Standort, der Beeinträchtigungen und Wertverluste befürchtete. Am 21. Mai 1954 wurde der Kauf einer 30-Tonnen-Bodenwaage genehmigt (Haushaltsplan 20.000 DM). Die Installation erfolgte auf dem gemeindeeigenen Grundstück vor den Gebäuden mit der Hausnr. 76 und 78. Die Wiegezeiten waren sommers von 6 bis 20 Uhr und winters von 7 bis 19 Uhr. Für die Bestimmung des Leergewichts mit anschl. Vollwiegung betrugen die Gebühren anfangs 30 PF und für sonstige Lasten zwischen 500 KG 60 PF und über 25.000 KG 4 DM. Als Waagmeister wurde Karl Renner ernannt. Besonders in Anspruch genommen wurde die Waage beim Bau der Umgehungsstraße, der B19.

Karl Renner – kleiner großer Mann

Was hat dieser Mann nicht alles in sein Leben gepackt: Geboren wurde er am 2.4.1885 in Essingen. Seine Eltern waren Johann Balthas Renner und Barbara Renner geb. Starz (wohnhaft im Haus Nr. 47). 1903 kam er nach Oberkochen und heiratete 1911 Rosina Paulina Kopp (geb. 1885, gest. 1944) aus Oberkochen. Von 1915 bis 1917 kämpfte er im Inf. Reg. 247 bis zu seiner Verwundung in Flandern. Sein Berufsleben verbrachte er von 1903 bis 1950 als Schlosser und Werkzeugverwalter bei G.Günther & Co. (Gegründet 1895 – vormals Hugo Laissle – bestand bis 1929 und ging dann in der Fa. G+S auf), sowie bei Gebr. Leitz und Fritz Leitz. Daneben führte er als Nebenerwerb noch eine Landwirtschaft. Außerdem engagierte er sich vielfältig: Von 1946 bis 1959 Mitglied im Gemeinderat (hier sei einmal der erste Gemeinderat nach dem Krieg aufgeführt: Anton Balle, Richard Bäuerle, Willibald Geisinger, Karl Renner, Anton Schellmann, Josef Schmid, Paul Trittler, Josef Wiech, Eugen Winter, Max Wirth, Hans Elmer und Wilhelm Henne), 27 Jahre lang evangelischer Kirchenpfleger, einige Zeit Sänger im Kirchenchor, 16 Jahre lang aktiv im Sängerbund,18 Jahre Mitglied im Ortsschulrat, Mitbegründer und erfolgreicher Turner im TVO und 14 Jahre vereidigter Waagmeister. 1958 erhielt er (mehr als verdient) das Bundesverdienstkreuz aus den Händen von BM Gustav Bosch und später noch andere Auszeichnungen.

Das Bundesvierdienstkreuz (Privat Manfred Renner)

Vereinsauszeichnungen (Privat Manfred Renner)

Das Renner’sche Haus im Umbau 1936 (Privat Manfred Renner)

Das Renner’sche Haus Vorderseite (Privat Manfred Renner)

Das Renner’sche Haus Hinterseite (Privat Manfred Renner)

Das Renner’sche Anwesen sowie Haus Nr. 76 und 74 (Archiv Rathaus)

Das Renner’sche Haus

hat in seinem Leben schon viel gesehen und erlebt. Es wurde gebaut, aufgestockt, geteilt und mehrfach umgebaut und man kann es sich heute gar nicht mehr recht vorstellen wie es früher ausgesehen hat. Wilfried Müller hat noch ein Dokument gefunden, das schön aufzeigt, dass Nachbarschaft nicht immer problemlos war. In diesem Fall waren die Häuser 76 und 78 davon betroffen.

Nachbarschaftliche Vereinbarungen der besonderen Art (Privat Familie Schwaer)

(Wenn Ihnen die Schrift zu klein ist, dann nehmen Sie bitte die Bildschirmlupe von Windows — Hilfe)

Aufstockungskosten des Renner’schen Hauses 1936 (Privat Familie Schaer)

Sepp Merz ergänzt:

„Meine Mutter und meine Schwestern sowie Oma und Opa und unsere Tante Gudula waren beim Fliegeralarm bei Brunnhubers oder bei Renners einquartiert, weil wir keinen Keller hatten. Herr Renner war ein ernster, aber sehr hilfsbereiter Mann, der meinen 1942 gefallenen Vater sehr gut kannte. Meine Mutter, und vor allem wir Kinder, bekamen von Herr Renner und seinen Töchtern Anna und Berta immer wieder Esswaren zugesteckt. Ich durfte als Gegenleistung im Herbst die Kühe von Frau Seitz und Herrn Renner hüten.“

Feuerwehrhauptmänner

Einige kamen viele Jahre lang aus dem Kies: Franz Grupp 1929 — 1935, Hermann Spranz 1952 — 1965, Hans Kolb 1965 — 1970 und Josef Merz 1974 — 1999.

Zimmerei Brunnhuber und Umgebung (Privat Franz Brunnhuber)

Holz- und Innenausbau Brunnhuber

Beim Recherchieren kann man mit all den „Bernhards und Franzens“ ganz schön ins Schleudern kommen. Versuchen wir’s also mal: Im Jahr 1879 wurde von Bernhard Brunnhuber (1839 in Oberkochen geboren) eine kleine Zimmerei gegründet.

Zimmerei-Gründer Bernhard Brunnhuber (Privat Franz Brunnhuber)

Sein Sohn, ebenfalls ein Bernhard, lernte beim damaligen angesehenen Zimmermeister Ernst aus dem Kies. Dieser hatte seine Werkstatt im Gässle, das neben der Haus Nr. 76 hinaufgeht. Im Grunde dort wo der Künstler Weinhart wohnte. Die Zimmerei bekam damals (1899÷1900) einen Großauftrag und hatte dadurch reichlich Arbeit – der Kirchturm der neuen Kirche St. Peter und Paul. 1910 gewann der Großvater von Franz auf dem Kalten Markt in Ellwangen ein Pferd. Er verkaufte das Pferd an den Nagel-Bauern vom Gasthof „Hirsch“ und erwarb 1911 mit dem Erlös das Grundstück Nr. 82, das bis heute das Herzstück der Firma darstellt. 1929 übernahmen die Brüder Franz und Paul die Zimmerei. Franz legte 1931 die Meisterprüfung ab und heiratete 1934 seine Katharine geb. Balle. Paul überlebte aber den II. Weltkrieg nicht. 1938 wurde der Betrieb um eine Kohlenhandlung erweitert, 1951 wurde neu gebaut mit Werkstatt und Büro und 1958 kam eine Heizölhandlung dazu. Während des II. Weltkrieges wurde das Geschäft von Ehefrau Katharina geb. Balle mit Unterstützung von Anton Holz durch die schwere Zeit geführt. Die vierte Generation mit Franz und seinen Schwestern Bernhardine und Katharina übernahm 1959 nach Ablegung der Meisterprüfung, da Vater und Mutter plötzlich verstorben. Der Betrieb prosperierte und stellt heute in der fünften Generation eine beachtliche wirtschaftliche Größe dar. 1967 wurde die alte Werkstatt abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. 1969 kam eine Lagerhalle dazu und 1984 wurde in der Heidenheimer Straße 104 eine moderne Holzlagerhalle errichtet (früheres WIGO-Gelände). Franz übergab seinem Sohn (natürlich wieder ein Bernhard) die Firma im Jahr 2012. Die Hälfte des Umsatzes wird heute mit Spezialverpackungen für Carl Zeiss erwirtschaftet. Die andere Hälfte entfällt auf Holz- und Innenausbau, sowie auf Altbau-Sanierungen und Dachdeckerarbeiten. Als Dachdecker kann man ab und an, besonders bei alten Häusern, schon einiges erleben, wovon ein alter Zeitungsbericht der Schwäpo Zeugnis ablegt:

Zimmerleute fanden bei einer Dachsanierung im Dreißental eine alte englische Granate aus dem I. Weltkrieg. Vermutlich als Souvenir aus dem überlebten Krieg mitgebracht überlebte sie Jahrzehnte auf dem Dachboden. Die beiden Zimmerleute nahmen sie kurzerhand in der Frühstückspause mit in die Firma. Bernhard Brunnhuber, entsetzt über den Leichtsinn seiner Mitarbeiter, informierte kurzerhand die Polizei und am nächsten Tag rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst an, übernahm die Granate, transportierte sie nach Böblingen, wo sie fachgerecht entschärft und vernichtet wurde. Merke – Man sollte nicht alles mit heimnehmen was man findet – vor allem keine scharfen Sachen.

Im Jahr 2029 wird dann das 150jährige gefeiert werden, denn der aktuelle Chef Bernhard möchte sicher auch ein Jubiläum feiern. Auch hier hat Sepp Merz etwas anzumerken: Der Hof und der Holzlagerplatz waren für uns Kinder immer ein schöner Spielplatz, vor allem zum Verstecke-Spielen. Allerdings hat uns Tante Viktoria immer wieder nach Hause geschickt, damit ja nichts passiert. Am Wochenende war ich oft im Hof der Brunnhubers, weil der Josef Huber, allseits bekannt als der „Kohla-Josef“, der im UG des Brunnhuber-Hauses wohnte, mit seiner Ziehharmonika ganz tolle Stücke spielte.

Erwähnenswerte Plätze

sind laut Franz Brunnhuber zum einen die Festplätze, die es seinerzeit gab. Das wichtigste Fest war früher der Pfingstmarkt. Dazu stellte der Schausteller „Grund“ immer ein Karussell auf. Zuerst auf dem Grundstück der heutigen Firma. Danach wurde der Festplatz auf das Gelände der heutige Leitz-Wohnungen neben dem alten Oppold-Grundstück verlegt. Aber auch dort musste das Karussell weichen und zog in die Bahnhofstraße auf das Bäuerle-Gelände (heute Spedition Maier). Irgendwann verlagerte sich das Ganze in die Dreißentalstraße. Heute ist der Pfingstmarkt nur noch eine Randerscheinung, der aus meiner Sicht sich dort wegen der Situation Dreißentalstraße nicht wird halten können. Wo sich heute die Fa. Schramm befindet war früher ein freier Platz, der als Holzlagerplatz diente. Aber auch die Zigeuner (upps – darf man ja nicht mehr sagen), also das fahrende Volk, ließ sich mit 2 — 3 pferdegezogenen Planwagen vor dem II. Weltkrieg immer ein paar Tage nieder. Die Eltern achteten darauf dass, die neugierigen Kinder keinen Kontakt hatten – vielleicht wegen der Vorurteile – wois m’rs?

Heidenheimer Straße 71 – Hier wohnte der Mühlarzt J. Mauser (Altes Amtsblatt)

Über das Haus „Wunderle“ mir der Nr. 71

gibt es noch Interessantes zu berichten: In diesem Haus wohnte einst der Mühlenarzt. Nun ist ein Mühlenarzt kein Arzt für die Menschen, sondern ein Arzt für die Mühle – heute würden wir Mühlenbauer oder Mühlentechniker sagen. Josef Mauser war ein Mühlenarzt mit besonderen Fähigkeiten. Er war Konstrukteur, Mathematiker, Zimmermann und Schreiner in einer Person. Die Scheerer-Mühle wurde von ihm im Jahr 1877 total umgebaut. 1888 erstellte er ein beeindruckendes Wegkreuz gegenüber der Fa. Wigo (heute Orthopedie Walter und Böhlerit) und hinterließ damit einige Spuren in unserer Gemeinde. Dieses Wegkreuz ist heute nicht mehr zu sehen. Wer weiß wo es hingekommen ist und hat jemand noch ein Bild davon?

Fortsetzung folgt. In der Zwischenzeit „hendt Ihr Zeit zom drieber schwätza“

Ihr Wilfried Billie Wichai Müller vom Sonnenberg.