Vor einigen Monaten hatte ich die Leserschaft gebeten, im Rahmen des Berichts 674 über die Stumpf’sche Familiengeschichte, ihre eigene Geschichte „Wie ich nach Oberkochen kam“ zu erzählen. Dazu erreichten mich einige Geschichten, die nun nach und nach bearbeitet und veröffentlicht werden. In diesem Zusammenhang will ich auch auf das Thema HEIMAT eingehen. Dieses Thema ist in Zeiten starker Veränderungen durchaus wieder aktuell geworden. Die politischen Parteien und sogar die Kirche (in ihren Predigten) beschäftigten sich mit diesem Thema. Politik tut sich mit dem Begriff schwer, und bewegt sich dabei sehr vorsichtig wie in einem Tretminenfeld. Aber inzwischen haben wir ja sogar ein Heimatministerium (Man glaubt es kaum). Wir sehen das auch an der Fülle der Zeitschriften in den Kiosken, die sich mit dem Thema beschäftigen. Nach dem II. Weltkrieg war das Thema ganz heiß, denn Millionen verloren ihre ALTE HEIMAT und mussten eine NEUE HEIMAT suchen. Ich erinnere mich, dass meine Großeltern in Fulda eine Gartenparzelle in der Kleingärtnersiedlung NEUE HEIMAT hatten, um sich dort frisches Gemüse selbst zu ziehen. Dieser Begriff ist auch der Name eines DGB-eigenen Wohnungsbauunternehmens mit Sitz in Hamburg. Das zeigt uns, dass es damals überwiegend um den Verlust der alten und um die Verwurzelung in der neuen Heimat ging.

Aber was ist das – Heimat oder Hoimat? Was verbinden wir damit?

Zuallererst ist das etwas, was für die Jungen (auch wir waren das mal und sahen das ähnlich) keine große Bedeutung hat. Sie sind vornehmlich mit sich beschäftigt und leben für die Zukunft und die Umsetzung ihrer Träume. Das Gefühl für die Heimat kommt erst später, meistens wenn man sie verlassen hat. Für jene, welche die Heimat nie verlassen haben, sind es wohl die Sprache, der Dialekt, Kultur und Bräuche, die Landschaft, der dazugehörige Geruch sowie die Freunde. Auch mit Mutter’s Küche hat es etwas zu tun und mit den Festen der frühen Jahre. Und ganz wichtig mit Schule, den Freunden von früher, den Vereinen, den Orten und den Lieblingsplätzen sowie die Abenteuer der Kindheit. Für andere, welche die Heimat verloren haben, geht es um Herkunft und Vertreibung, um Trauer und Zerstörung, um das Exil, in dem man sich zurechtfinden muss. Andere haben ihre Heimat aus verschiedenen Gründen freiwillig verlassen. Bei denen geht es überwiegend darum, die Bande zur Heimat nicht zu zerschneiden. Solange Klassen- und Jahrgangstreffen stattfinden und die Eltern noch leben, bleibt die Verbindung bestehen. Es finden hin und wieder Besuche statt und man genießt die Rückkehr an die Stätte der Kindheit und Jugend, trifft sich mit alten Freunden und der Familie und schwelgt in Erinnerungen. Trotzdem geht man aber gerne wieder weg, weil man für seine eigene Familie eine neue, eigene Heimat gefunden hat. Grundsätzlich gilt, dass Heimat etwas mit Sicherheit, Wohlfühlen und Geborgenheit zu tun hat. Die Welt mag sich immer schneller drehen, Heimat bietet Halt und Zuversicht. Nicht umsonst heißt eines der beliebtesten deutschen Volkslieder „Kein schöner Land in dieser Zeit als hier das uns’re weit und breit….“ Zum Thema Heimat gibt es auf der WebSite des HVO eine Betrachtung von Josef Maschalek aus dem Jahr 1954.

Heimat_von_Josef_Maschalek.pdf

Meine Sicht der Dinge

Für mich war Oberkochen immer Heimathafen, von dem aus ich in die Welt aufgebrochen bin – privat, für die Marine und für Leitz. Und ich bin immer wieder gerne zurückgekommen, um dann wieder aufzubrechen, wenn Fernweh, Beruf oder die große(n) Liebe(n) mich gezwungen haben. Als ich ein bis zwei Mal im Jahr in den 70ern von Sylt oder Kiel mit dem Nachtzug nach Hause gefahren bin, fingen die Heimatgefühle in Crailsheim an, als ich morgens um 6 Uhr umsteigen musste und mich Kilometer für Kilometer an Oberkochen annäherte. Gegen 8 Uhr war ich in Oberkochen und alles war wieder wie früher. Nach ein paar Tagen war es dann aber auch wieder genug und es ging wieder in die Welt hinaus. Ich habe einen Saunafreund, der vor vielen Jahren ohne Arbeit und nicht bereit war Oberkochen deshalb zu verlassen, um sein Glück woanders zu versuchen. Auf die Frage warum antwortete er mir damals: „Ich bleibe hier, bin geduldig und warte ab; hier wohnen doch meine Freunde.“ Als ich 1973 Oberkochen verließ, zog ich in den nördlichsten Ort mit Namen List auf Sylt (mit der nördlichsten Fischbude Deutschlands namens „Gosch“, das heute ein Imperium darstellt), weil mir hier alles zu klein und zu eng war. Ich suchte das Meer und weite Horizonte. Nachdem ich die Welt gesehen hatte, der abendliche Sonnenuntergang über dem Meer zur Normalität geworden war, kehrte ich nach 4 Jahren zur See und über 81.000 Seemeilen zurück in meinen schwäbischen Heimathafen. Das Thema ist natürlich auch eng mit den Begriffen Heimatverein und Heimatmuseum verbunden und für einen Ort „ohne Geschichte“ ist es Dietrich Bantel und dem „Bär“ gelungen sehr viel zusammenzutragen und zur Schau zu stellen und der Kuno Gold lieferte die familiären Strukturen dazu. Es gibt die große Geschichte, die uns mehr oder weniger lieblos und langweilig im Geschichtsunterricht vermittelt wird und es gibt die vielen kleinen Geschichten, die regelmäßig im Amtsblatt oder auf der Website des Heimatvereins gelesen werden können und die letztendlich auch ein Gefühl von Heimat vermitteln. Heimatgefühle führen aber auch zur Verkleinerung, zur Verengung der Sichtweise. Besonders dann, wenn sich das Umfeld dramatisch zu verändern scheint. Sei es durch Arbeitslosigkeit, durch Flüchtlingszuzug oder durch Terror. Dann ist der Wohlfühlbereich bedroht und letztendlich fühlt man sich dann nur noch in seiner Wohnung sicher. Abschließend noch eine persönliche Einschätzung: Es macht einen Riesenunterschied, ob ich die Leute kenne und sie mich, oder ob ich ein Fremder in einem Ort bin. Nichts Schöneres ‚wenn ich aus der Ferne zurückkomme und die Leut‘ grüß und mit ihnen schwätz, in d‘ Sauna gang, auf d‘Wochamarkt (leider derzeit etwas mickrig in ungewöhnlicher Umgebung), zum Frühschoppa en d‘Bretzgabloas, unterwegs oft mit dem Rad auf unseren Reinhold Messner treff‘ und wir uns über Gott und die Welt unterhalten, beim Gang durch den Ort hier und da a Schwätzle halt, vorbeifahrenden Autos zuwinke, gerne das Lob über meine Berichte entgegennehme, beim Gnaier a Butterbrezel ess‘ ond im „Podium“ en Weißwein schlürf – auf der Oschtalb ben I dahoim.

Weihnachten

ist wohl das Fest, welches das höchste Heimatgefühl vermittelt. Wir haben, meistens aus Gründen des Studiums oder der Berufswahl, unsere Heimat verlassen. Die Enge hinter uns gelassen und sind ins Leben gestolpert. In der Regel sind wir, solange wir keine eigene Familie hatten, an Weihnachten „nach Hause“ zurückgekehrt, um in der Familie gemeinsam, nach familiärer Sitte, das Heilige Fest zu feiern. Einerseits hat es uns angezogen und wir näherten uns auf der Anreise unserem Heimatort wieder an. Überlegten was sich alles verändert haben könnte, ob die bekannten Gesichter noch da waren u.ä.m. Andererseits war aber auch sofort die Enge wieder da, vor der wir einst geflohen waren. Nach dem Fest und einem Treffen mit den Klassenkameraden von früher auch glücklich, wieder abreisen zu können. Solche Besuche waren oft ambivalent und hinterließen das Gefühl: Nächstes Mal komme ich nicht wieder, um dann wortbrüchig doch wieder ein Jahr später zurück zu sein.

1984 kam die TV-Serie „Heimat“ von Edgar Reitz ins Fernsehen.

Ein irrsinnig aufwendiger TV-Mehrteiler. Der Titel so provokant wie programmatisch, die erste Staffel der TV-Chronik über Schabbach, einem fiktiven Dorf im Hunsrück. Ein sensationeller Erfolg. Der Regisseur arbeitete 3 Jahre an diesem Thema und erhielt über 15.000 Briefe. Der Wert der Heimat ist in diesen Jahren noch gestiegen. 56 Prozent der Deutschen geben heute an, dass Heimat „eher an Bedeutung gewonnen“ hat, nur für 25 Prozent ist sie bedeutungsloser geworden. Längst sind auch die ehemaligen Spötter umgeschwenkt und heimgekehrt. Natürlich gibt es auch im Kreis unseres Schulzeit-Treffs „SchölerInnen“, denen das bis heute nichts bedeutet. Denen sage ich: „Euch entgeht ein Lebens-Gefühl“. Heimat ist salonfähig geworden, vom Vertriebenentreffen über die Altersgenossen und Schulzeit-Treffs bis hin zum Stammtisch Graf Eberhard in der Kult-Beiz „Grube“ in Oberkochen.

Aphorismen und Sprüche zum Thema Heimat.

Friedrich Schiller: „In der Fremde erfährt man, was die Heimat wert ist.“ Max Frisch: „Die ursprüngliche Heimat ist eine Mutter, die zweite eine Stiefmutter.“ Homer: „Wer sich überall zuhause fühlt, ist nirgendwo daheim.“ Theodor Fontane: „Wer in die Fremde geht, weiß was er an der Heimat hat“. Johann Wolfgang von Goethe: „Niemand darf seine Wurzeln vergessen, sie sind der Ursprung unseres Lebens.“ Edgar Reitz: “Heimat ist nichts einfaches, ist immer widersprüchlich.“ Wolfgang Schäuble: „Wenn ich daheim bin, versteht mich jeder sofort.“ Ein türkisches Sprichwort sagt: „Heimat ist dort, wo du satt wirst.“ Ein Mitschüler zu einem anderen: „Warum gehst du denn zu diesen überflüssigen Klassentreffen? Die Antwort lautete: „Weil dort unsere Wurzeln sind.“ Damit ist alles gesagt.

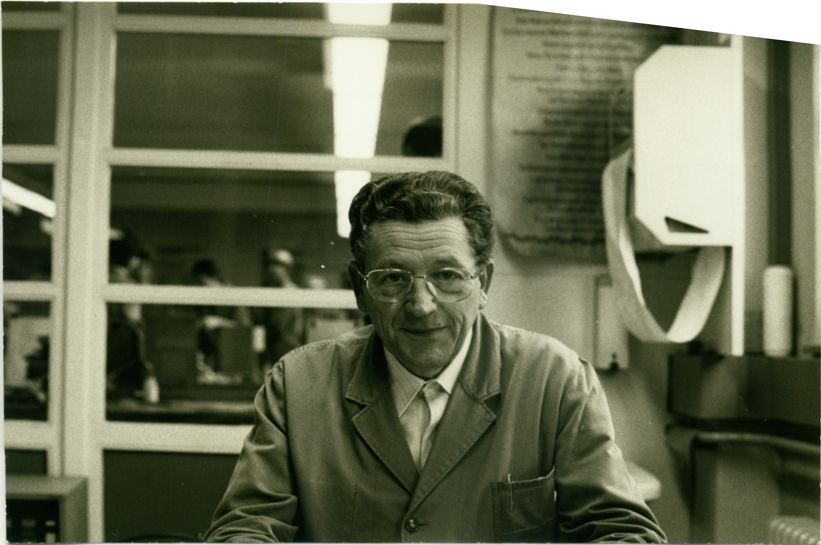

Hartmut der gewerbliche Berufsausbilder (alle Fotos aus Archiv Stefan Müller)

Bevor wir nun zur eigentlichen Geschichte kommen, muss ich darauf hinweisen, dass es in unserer Gemeinde zwei Hartmut Müller gab und beide waren Ausbilder bei Carl Zeiss. Der eine, rührig, umtriebig; egal ob beim Zeissa Karle, in der Politik (SPD), im Zeiss-Jugend-Club oder im Gemeinderat usw. usf. war kaufmännischer Ausbilder. Dieser Hartmut wohnt heute mit seiner Inge auf der Heide. In diesem Bericht geht es um den anderen Hartmut Müller, der in der gewerblichen Ausbildung bei Zeiss tätig war und lange in der Jenaer Straße wohnte.

Stefan spielt Schach am Gutenbach

Doch nun zur Geschichte, geschrieben von Stefan Müller, mit den Augen seines Sohnes Valentin.

Dazu eine nette Begebenheit am Rande. Ich wohnte früher auch in der Jenaer Straße 8, bevor mein Sohn Sascha geboren wurde und habe auch noch Stefans Mutter Ellen gekannt, die leider viel zu früh gestorben ist und Hartmut Müller als alleinerziehenden Vater zweier Söhne, Carsten und Stefan, zurücklassen musste:

Mein Name ist Valentin Müller und ich möchte heute erzählen wie ich nach Oberkochen kam. Damit meine ich nicht die Geschichte, wie ich im Februar 2014, nach vier Tage Aufenthalt im Aalener Krankenhaus, von meinen Eltern Monika und Stefan nach Hause in den Gerhart-Hauptmann-Weg in Oberkochen gebracht wurde. Den gleichen Weg haben meine Eltern 1980 und 1981 auch beschritten, allerdings mit Endstation Jenaer Straße – mein Papa in die Hausnummer 8 und meine Mama in die Hausnummer 23. Nein, ich möchte in meiner Erzählung beginnen, wie und warum meine Großeltern und teilweise sogar Urgroßeltern den Weg nach Oberkochen in meine Heimat fanden. Hier stellt sich die Frage was ist denn „Heimat“? Wo man geboren wurde, wo man den Großteil seines Lebens verbracht hat, wo die Eltern herkommen bzw. geboren wurden oder woher die Vorfahren stammen? In dieser sehr mobilen Welt, mit häufigen Standortwechseln aufgrund des Studiums, der Arbeitsplatzwahl oder auch der Liebe wegen, ist das eine sehr vielfältig zu beantwortende Frage.

Elternhaus von Hartmut Müller in Neuhaus

Da ist zunächst mein Opa Hartmut Müller, geboren 1929 in Neuhaus am Rennweg im Thüringer Wald. 1944 begann er eine Lehre zum Feinmechaniker 50km entfernt von seiner Heimat bei der Firma Carl Zeiss in Jena, die er 1947 mit dem Facharbeiterbrief erfolgreich abschloss. Nachdem die US-Boys Thüringen gemäß der Konferenz von Jalta an die Russen übergaben, begannen diese alles zu demontieren – auch das was niet- und nagelfest war, im Grunde alles was die Amis nicht mitgenommen hatten. Reparationen nannte man das. Die Deutschen sollten schauen wie sie zurechtkamen, sie waren schließlich der Urheber des Großen Krieges. Diese Erlebnisse ließen in der Gedankenwelt meines Opas den Entschluss reifen, nicht länger im Neuen Osten Deutschlands zu bleiben. Er begann seine Flucht im Juni 1948 (zur damaligen Währungsreform am 20. Juni im Westen). Erst nach Göttingen, verfolgt und mit Schüssen bedroht durch Grenzschützer. Da in Göttingen bei Carl Zeiss, besser gesagt, bei der R. Winkel GmbH, bei welcher Carl Zeiss damals größter Anteilseigner war, niemand aus dem Osten eingestellt wurde und die britischen Besatzer alle wieder zurück schickten, beschloss mein Opa sich zu seinem Onkel nach Bissingen (Teck) in Süddeutschland durchzuschlagen. Als weiteres Fluchtmittel diente die Eisenbahn. Er enterte einen Waggon über das Zugfenster, als die Patrouillen gerade nicht hinsahen. Er hatte nur eine Aktentasche mit dem nötigsten Dingen (u.a. wichtige Dokumente und Unterlagen sowie ein selbstgebautes Carl Zeiss Fernglas, das heute noch in der Familie in Ehren gehalten wird) bei sich. Viele Einzelheiten der Flucht klingen leider wieder vertraut, wenn wir die Fernsehbilder der letzten Jahre Revue passieren lassen. Grenzen werden bei Dunkelheit überschritten, Schüsse werden auf die Flüchtenden abgegeben, lange Fußmärsche und Züge als Fluchtmittel. Grenzer und Patrouillen, die Menschen dabei hindern, ihre Pläne umzusetzen, um ein besseres Leben zu erreichen. Dabei ist es keine zwei Generationen her, dass viele unserer eigenen Vorfahren ein sehr ähnliches Schicksal erdulden mussten. Erfolgreich in Süddeutschland angekommen, konnte er leider nicht dauerhaft bei seinen Onkel bleiben, denn auch dort war nach dem Krieg nur schwer ein Auskommen zu finden. So zog er in ein Auffangheim bei Stuttgart-Kornwestheim weiter. Dort war nur ein trostloses Leben als Tagelöhner möglich. Als ihn dort im August die Nachricht erreichte, dass Carl Zeiss in Oberkochen Arbeitskräfte suchen würde, vor allem aus dem alten Standort Jena, zog er umgehend in der Nacht mit weiteren Kollegen los, um nach Oberkochen zu gelangen und dort sein Glück zu machen. Bis Schwäbisch Gmünd wurden sie von einem LKW mitgenommen und danach liefen sie die Nacht durch bis sie am Morgen Oberkochen erreichten! Hier wurde er nach Prüfung seiner Papiere eingestellt. Auf seinem Ausweis mit der Nr. 1165 ist das Datum 12.08.1948 vermerkt, und so legte er den neuen Grundstein für die zukünftigen Müllers aus seiner Linie in Oberkochen.

Hartmut’s erstes Baracken-Zuhause

Hartmut blickt in eine bessere Zukunft

Zuerst wohnte er in den Zeiss-Baracken am Ölweiher, dann in der Dreißentalstraße 62, im Zeppelinweg 43 und später lange Jahre in der Jenaer Straße 8. Er war in Oberkochen auch sehr aktiv in den Vereinen TVO (TSV) und FCO (über 40 Jahre mit Fußball und Handball) und im Schwäbischen Albverein. Aber auch außerhalb der Vereinsstrukturen gestaltete er das gesellschaftliche Leben in seiner neuen Heimat mit. Vor über 50 Jahren, in Jahr 1967 gründete er zusammen mit Handballer-Freunden die Gartengemeinschaft im Schwörz.

Hartmut’s Gartenfreunde im Schwörz

Aber er engagierte sich auch im Jahrgang 1929, bei vielen anderen losen Treffen in Oberkochen (Schwimmbad, Sauna Freunde, 5 Uhr Treff, Kegelfreunde usw.). Aber auch im Berufsleben hat er viele junge Menschen als Ausbilder für Feinmechaniker bis 1986 geprägt, als er nach mehr als 40 Jahre bei Carl Zeiss in den Frühruhestand ging. Besonders über die Freizeiten mit den Auszubildenden in den Alpen oder auch über die Kriegsgräberfahrten nach Frankreich bei Grenoble und Dagneux erzählte er gerne.

Mit dem Heinkel Roller unterwegs – immer etwas Besonderes

Genauso gerne schwärmte er von seinem ersten motorisierten Gefährt Ende der 50iger Jahre – seinem Heinkel-Roller. Dieser wurde dann später von einem VW-Käfer mit großem Fenster abgelöst, dem dann einige Audis folgten. Da zu einer Familie auch ein Ehepartner gehörte, komme ich nun zu meiner Oma Ellen und deren Eltern Hans und Margarete.

Margarete und Hans Lindner im sog. Sonntags-Staat

Vertriebenen- und Flüchtlingsausweis Hans Lindner

Mein Uropa Hans Lindner, ursprünglich aus Schweinfurt (*1908), verschlug es auf der Suche nach Arbeit in den 20iger Jahren von der Industriestadt Schweinfurt nach Jena zu Carl Zeiss, wo er 1929 als Schleifer anfing. Im Jahre 1932 erfolgte dann die Heirat mit Margarete Högner aus Auma. Beide bekamen als einziges Kind 1936 meine Oma Ellen. Nach Oberkochen kam Hans Lindner als politischer Flüchtling, auch wiederum zu Carl Zeiss. Da er sich aktiv an den Reden und Streiks gegen das SED Régime beteiligt hatte und der Volksaufstand am 17.Juni 1953 niedergeschlagen wurde, musste er flüchten, um den Bestrafungen zu entgehen. Am 7.Oktober 1953 wurde er dann als Bewohner in Oberkochen im damaligen Männerwohnheim (heute Sonnenbergschule) im Turmweg 24 registriert. Obwohl die Familie in Jena ein Haus besaß, wurde die Flucht für den Rest der Familie nach Oberkochen organisiert. Zuerst wurde es mit einer Zuzugsberechtigung aus dem Jahre 1954 versucht. Diese konnte aber nicht genutzt werden und so gelang die Flucht im September 1955 über Berlin. So fand sich die Familie Lindner zuerst im Zeppelinweg 19 und später auch in der 21 in Oberkochen wieder. Dort blieb Hans wohnhaft bis zum frühen Tod seiner Frau Margarete im Jahre 1965. Danach zog es ihn weiter nach Heidenheim wo er, bis zu seinem Tod 1986, wohnhaft war. Der Firma Carl Zeiss blieb er über 40 Jahre, bis zum Ruhestand Juni 1972, treu. Dort engagierte er sich, geprägt durch die Zeit in Jena, viele Jahre im Betriebsrat.

Ellen und ihre Zeiss-Tanz-Gruppe 1960

Doch nun zurück zu meiner Oma Ellen. In ihrer Geburtsstadt Jena erlernte sie von 1951 bis 1954 den Beruf der technischen Zeichnerin bei Carl Zeiss. Nach ihrer Flucht führte sie diese Tätigkeit hier bei Carl Zeiss in der Abteilung Med. fort. Im gesellschaftlichen Leben engagierte sie sich besonders in der Zeiss-Tanzgruppe Oberkochen in den 60iger Jahren.

Hartmut heiratet seine Ellen 1959

Die Familie von Ellen und Hartmut Müller in Oberkochen entstand 1956 und im Jahr 1959 bekam die Beziehung mit der Hochzeit in Oberkochen nunmehr einen offiziellen Status. Ellen war in Oberkochen von 1955 bis 1965 bei Carl Zeiss tätig, bis mein Onkel Carsten geboren wurde. Mein Papa Stefan kam dann als 2. Kind 1980 dazu und nun war die Familie komplett. Meine Oma Ellen verstarb 1985 leider, bedingt durch eine unheilbare Krebskrankheit, viel zu früh. Die Eltern meiner Mutter Monika kamen erst später nach Oberkochen, wobei die Gründe, warum es gerade Oberkochen geworden ist, auch ihren Ursprung in den Flucht- und Migrationsbewegungen des 2. Weltkriegs hatte. Gergelj und Ilona Valtner stammen aus Vojvodina genauer gesagt Nova Crnja und Markovicevo im Banat gelegen. Wobei Geschwister der Mutter von Gergelj zum Ende des 2. Weltkriegs, da diese mit Deutschen verheiratet waren, nach Deutschland vertrieben wurden und letztendlich in Großkuchen gelandet waren.

Gergly Valtner beim Röchling

Durch diesen familiären Kontakt und der Suche nach einer besser bezahlten Arbeit kam Gergelj Ende 1972/Anfang 1973 (zusammen mit Onkel und Cousin beide mit Namen Janos, genannt Jani), nach Ostwürttemberg um Arbeit zu finden. In dieser Zeit wurden in Jugoslawien aktiv Gastarbeiter angeworben, allerdings eher in anderen Regionen als im Banat. Letztendlich landeten sie alle drei bei der Firma Röchling (heute Wälzholz). Am Ende ihres Arbeitslebens, mit dem verdienten Renteneintritt, hatten sie dann über 30 Jahre bei dieser Firma verbracht. Auch seine Frau Ilona geb. Palinko, kam Ende 1973 nach Oberkochen nach und fand ebenfalls bei der Firma Röchling eine Anstellung. Zurück in der Heimat in Jugoslawien blieben die beiden Töchter Ilona und Ibolya, da keine dauerhafte Auswanderung geplant war. 1978 kam dann mein Onkel Gergelj jun. und 3 Jahre später meine Mutter Monika hier im Aalener Krankenhaus zur Welt. Zuerst wohnte man in der Meisengasse und dann in der Jenaer Straße 23. So wohnten Mama Monika und Papa Stefan einige Jahre lang schräg gegenüber ohne voneinander zu wissen, dass sich ihre Wege einige Jahre später wieder kreuzen und vereinigen würden. Mitte der 80iger wurde in Jugoslawien ein neues Haus gebaut, denn ein dauerhaftes Bleiben war weiterhin nicht geplant. Doch der Zusammenbruch des Ostblocks und mit den sich anbahnenden Kriegen in Jugoslawien machte einen dicken Strich durch diese Planungen und so entschloss man sich 1993 hier in der Mühlstraße ein Haus zu kaufen und zwar eines der inzwischen abgerissenen Grambohl-Häuser. An der Stelle entstand vor kurzem ein Wohnblock mit Arztpraxen. Ende der 90iger fanden dann meine Mutter und Papa zueinander und heirateten im Jahre 2005. Nachdem beide zuerst neben Opas alter Wohnung in der Jenaerstr. 8 wohnten, zogen beide 2011 in den Gerhart-Hauptmann-Weg, wo nun auch mein Zuhause ist. Übrigens, wie sollte es auch anders sein, auch mein Papa Stefan hat den gleichen Arbeitgeber wie alle seine Vorfahren und ist jetzt schon über 12 Jahre bei der Firma Carl Zeiss tätig.

Das ist meine Geschichte wie ich und meine Vorfahren nach Oberkochen gekommen sind. Ich gehe jetzt in den gleichen Kindergarten wie Papa und Mama, nur das Gebäude am Gutenbach hat sich inzwischen verändert. Wenn ich mich dort so bei meinem Spielgefährten umschaue, stelle ich fest, dass es nicht viele Kinder gibt, die als die 2. Generation hier geboren wurden und die Großeltern bzw. sogar die Urgroßeltern zugezogen sind. Bin ich jetzt auch ein Einheimischer und ist Oberkochen meine Heimat, auch wenn ich der Schwäbischen Sprache nicht mächtig bin?

Margarete Lindner, Hans und Ellen im Zeppelinweg 21

Dank

an Stefan, der diesen Bericht geschrieben und alle Bilder zur Verfügung gestellt hat. Natürlich ist sein Valentin ein Einheimischer, der hier seine Heimat hat, so wie die anderen auch und er ist auch ein Schwabe – ob mit Dialekt oder ohne. Diese Geschichte zeigt einmal mehr die familiären Verflechtungen, die zwischen Carl Zeiss Jena und Oberkochen bestehen. Für die einen ist das die richtige Heimat und für die anderen die neue Heimat. In diesem Zusammenhang will ich mal hervorheben, dass unsere Gemeinde, was Integration angeht, ein durchaus gelungenes Projekt ist. Natürlich war es mitunter eine schwere Geburt, besonders in den 40ern, 50ern und 60ern. Aber komplizierte Geburten bringen mitunter starke Kinder auf die Welt. Hier mussten sich nach dem II. Weltkrieg Bauern, Arbeiter und Angestellte, Thüringer, Sachsen und Schwaben, Italiener, Jugoslawen, Spanier und Türken (um nur einige zu nennen), Vertriebene, Flüchtlinge und sonstige „Reig’schmeckte“ zusammen finden (manchmal auch raufen) und lernen miteinander auszukommen. Und so ist es bis heute und wird es auch in Zukunft sein. Und das alles funktioniert relativ gut, weil es hier Arbeit gibt – bei alten ehrwürdigen Global Playern und bei neuen innovativen Firmen, beim Handwerk und Handel sowie im dienstleistenden Gewerbe, die den Menschen hier Arbeit geben. Denn Heimat ist auch, wo es den Menschen gut geht.

Heimatliche Grüße vom Sonnenberg und vom Gerhart-Hauptmann-Weg. Und nicht vergessen: Jeder, der Oberkochen seine Heimat nennt, sollte wenigstens einmal im Heimatmuseum gewesen sein, um sich mit der Geschichte seines Heimat-Ortes auseinanderzusetzen. An die Lehrerschaft geht der Apell, dass jedes Kind während der Schulzeit wenigstens einmal im Museum gewesen sein sollte. Diese Einladung gilt natürlich allen anderen auch und gerade das vergangene Jubiläumsjahr 2017 des Heimatvereins ist ein Grund mehr, sich mit der Thematik zu beschäftigen. 43,9 % aller deutschen Museen sind Volkskunde- und Heimatmuseen, aber nur 13,8 % der Besucher „verlaufen“ sich zu ihnen. Wir leben in einem Zeitalter der beginnenden Digitalisierung und ich bin der festen Überzeugung, dass sich auch die Heimat-Museen anpassen und ein virtuelles Museum über das Internet anbieten müssen – denn nicht immer kommt der „Hund zum Knochen, sondern der Knochen muss mitunter auch zum Hund“.

Stefan Müller

Wilfried Billie Wichai Müller vom Sonnenberg.