Ausgelöst durch den Bericht 662 „Nach dem Krieg – ein Dorf platzt aus allen Nähten“ kam der Kontakt zu H. J. Neumann (wohnhaft auf der Heide) zustande. Schnell war klar – der Mann hat etwas zu erzählen und kann auch gut schreiben. Kein Wunder, ist er doch selbst, neben seiner früheren Arbeit bei Zeiss, unter die Autoren gegangen. Nachdem er diverse wissenschaftliche Bücher veröffentlicht hatte, schrieb er auch eine Autobiographie mit dem Titel „Ein geradliniges Leben?“. Dieser Bericht basiert auf einigen Teilen dieses kurzweiligen lesenswerten Buches – aber ohne Technik geht, auch in diesem Buch, bei Hr. Neumann nichts.

Kurze Biographie

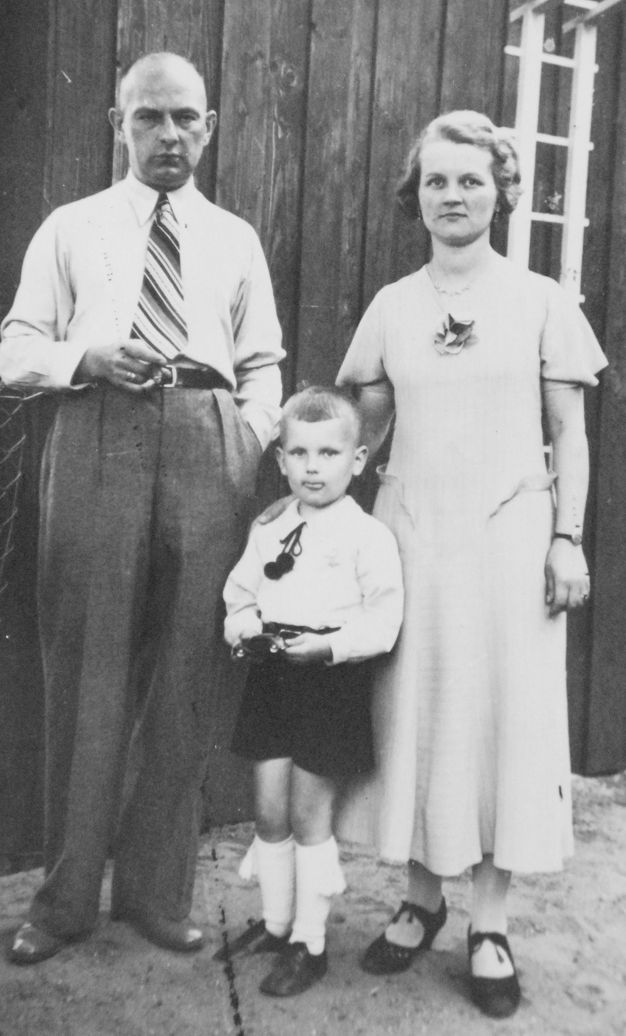

Er wurde im Oktober 1932 in Neugersdorf geboren. Später bekam er noch ein Brüderchen namens Horst. Sein Vater war Webmeister und seine Mutter war früher als Schuhverkäuferin tätig.

Die Eltern Neumann (Archiv H.J. Neumann)

1938 begann die schulische Laufbahn in der örtlichen Pestalozzischule. Das Interesse für Technik wurde schon in der Kindheit spielerisch durch seinen Vater geweckt. Eine elektrische Märklin-Eisenbahn Spur 0 und der legendäre Märklinbaukasten wurden jährlich erweitert, sodass eines Tages ein ganzes Zimmer ausgeräumt werden musste, um alles aufzubauen und staunend damit zu spielen.

Ein Beispiel eines Märklinkastens (Archiv H.J. Neumann)

Vater ergänzte das alles um einen Heißluftmotor, ein Differenzial- und ein Lenkgetriebe. Mit 10 Jahren kam er in die damalige Hauptschule (dazu war damals eine Begabtenauswahl notwendig – so ändern sich die Zeiten).

Der junge Neumann in der Hauptschule ‑letzte Reihe fünfter von re.(Archiv H.J. Neumann)

Hans Joachim Neumann mit der Schultüte (Archiv H.J. Neumann)

Der Krieg hatte keine größeren Auswirkungen, denn die neue Heimat Zittau wurde weitestgehend von Bomben verschont. Mathematik und Englisch lernte er schon in jungen Jahren und mit 14 war die Schule vorbei. Der Besuch eines Gymnasiums war undenkbar und so begann er eine Lehre als Rundfunkmechaniker im VEB Funkwerk Zittau/Olbersdorf (früher Radio Seibt). Täglich 12 Stunden aus dem Haus, das war damals auch für einen 14jährigen normal. Der Junge war gut und nahm erfolgreich an Kreis- und Landeswettbewerben teil. Dadurch bekam er ein Stipendium für das Fach Übertragungstechnik am Technikum Mittweida. Das Studium verlief ohne Probleme. Jedoch kam er bald ins Visier des Staates, der seine Augen und Ohren (Guck und Horch) überall hatte. Nach dem Studium hagelte es nur Absagen, weil sein Kaderzeugnis die Bemerkung enthielt: „Er ist mit einigen Zielen der Regierung nicht einverstanden und darf daher nicht an zentralen Stellen eingesetzt werden“. Aber da es in der DDR keine Arbeitslosen gab, wurde er am Technikum als Assistent eingestellt. Kurz darauf gab es ein überraschendes Bewerbungsgespräch mit einem Carl Zeiss-Mitarbeiter. Der ließ sich, durch den Hinweis, dass der junge Mann politisch nicht zuverlässig sei und unter Beobachtung stünde, nicht beeindrucken. Vielmehr bürgte Zeiss für ihn, stellte ihn ein und seine berufliche Karriere nahm so ihren Anfang.

Hier nun auszugsweise der persönliche Bericht von H.J. Neumann, den wir in Jena beginnen lassen.

Bei Carl Zeiss in Jena

Ich wurde eingestellt in die Abteilung Elektroversuch EVers 1 bei Herrn Dipl. Physiker Gerhard Meister. Er war ein herausragender Wissenschaftler auf dem Gebiet der Längenmesstechnik. Außerhalb meiner Berufstätigkeit, die für mich immer einen sehr ausgeprägten Stellenwert besaß, lebte ich mich in Jena recht gut ein. Ich fand im Tulpenweg, in einer am Stadtrand liegenden älteren Siedlung, mit lauter ähnlichen Häusern, ein winziges Zimmer bei einer allein erziehenden Dame mit einer zehnjährigen Tochter. Wie im Studium gewohnt, musste für die Freizeit erneut eine Aufgabe her. So war ich wild entschlossen, wieder in einem Chor zu singen und besuchte die Chorprobe des Chores von Zeiss Jena im Volkshaus. Alles schien gut zu laufen, bis die Probe begann. Man drückte mir dazu ein Notenblatt mit dem Stück „Schon die Abendglocken klangen“ aus der Oper „Das Nachtlager in Granada“ von Conradin Kreutzer in die Hand. Das Chorwerk kannte ich und fand es immer sehr schön. Das half aber nichts, denn ich konnte kaum Noten lesen und natürlich auch nicht vom Blatt singen. So endete diese ersehnte Freizeitaufgabe recht abrupt.

Nach einem Jahr beförderte man mich zum Gruppenleiter. Ich saß sodann neben meinem Kollegen, der mich angeworben hatte, an der Spitze einer langen Reihe meiner Mitarbeiter. So konnte ich zu jedem von ihnen einen intensiven Kontakt halten. In dieser Zeit nahm ich an der TU-Dresden am Fernstudium teil. Das war eine harte Sache und erforderte täglich mehrere Stunden Arbeit, vor allem im Fach Mathematik. Nach etwa anderthalb Jahren ernannte man mich zum „Aktivisten“. Ich hatte mich natürlich bemüht, möglichst wenig aufzufallen und meinen Job so gut wie möglich zu erledigen. Ich konnte nicht verhindern, dass mein überlebensgroßes Portrait am Werkstor rechts vor dem Eingangsportal des Hauptwerks prangte. Leider habe ich davon kein Foto. Heutzutage fährt dort die Straßenbahn hindurch.

Es war im Juli 1957. Ich bekam wider Erwarten die Möglichkeit, mit meinem Freund Wolfgang per Moped eine Reise nach Westdeutschland zu unternehmen.

Mopedreise in den Westen (Archiv H.J. Neumann)

Die zuständigen Stellen genehmigten die Reise zu unserer großen Überraschung, doch in der Zukunft wurden diese Reisegenehmigungen in den Westen immer mehr eingeschränkt. Wir starteten damals von Jena aus und reisten über Hameln (dort wohnte meine Cousine Ulli) bis Garmisch-Partenkirchen. Auf der Rückreise kamen wir völlig durchnässt, abgekämpft und mit Bärten auch in Oberkochen vorbei. Ich stellte mich damals dem Leiter der zentralen Elektronikentwicklung Herrn Dr. Hans Plesse vor, der mich wider Erwarten sofort einstellte. Auch Wolfgang wurde eingestellt und zwar in den Fertigungsbereich. Und so fuhren wir ganz glücklich wieder nach Jena zurück.

Danach war die erste Handlung, meine „Bude“ aufzugeben, um umziehen zu können. Alles, was ich entsorgen oder nach Hause bringen wollte, konnte ich so bewerkstelligen ohne Verdacht zu erregen. Wolfgang und ich bezogen gemeinsam eine neue Bude und schmiedeten abends unsere Fluchtpläne. Dies geschah zusammen mit unseren Freundinnen. Dass die Gespräche im dem Nachbarraum zu hören waren, erfuhren wir erst hinterher. Zum Glück ist das aber ohne Folgen geblieben. Die Eltern meiner Freundin bestanden darauf, dass wir uns vor unserer gemeinsamen Flucht verloben. Sie wollten ihre Tochter in sicherer Obhut wissen. Es war natürlich ein gewisser Zwang, den ich mit einigem Unbehagen akzeptieren musste. Die geplante „Flucht“ in den Westen hatte eben Vorrang.

In der Firma übergab ich am 30. Oktober 1957 Herrn Meister einen ausführlichen Bericht über die von mir entwickelte Längenteilmaschine. Er schöpfte natürlich sofort Verdacht und erkannte meine Fluchtgedanken. Ich sagte zu ihm ganz offen, dass ich eine Mauer in Berlin für möglich halte. Diese Vorhersage sollte allerdings erst fast vier Jahre später, am 13. August 1961 wahr werden. Mein Vertrauen wurde nicht enttäuscht, denn Herr Meister hat mich nicht verraten. Ebenso mein Kollege und Freund Karl-Heinz, dem ich meinen Plan nicht verschwiegen hatte. Erst hinterher stellte sich heraus, dass er bei der Stasi war. Nachdem ich im Westen war, habe ich zum Schein einem Kontakt zugestimmt. Davon später mehr. Mein Fernstudium an der TU Dresden war natürlich auch passé.

Neubeginn in Oberkochen

Wir verabredeten, dass wir am Reformationstag, am Donnerstag, dem 31. Oktober, der in der DDR ein Feiertag war, mit der Bahn nach Berlin fahren, um dort in der Papestraße (heute Südkreuz) in die westliche S‑Bahn umzusteigen. Dieser Abschied von der DDR, den man, weil nicht genehmigt, „Republikflucht“ nannte, war von langer Hand vorbereitet. Die Bahnfahrt nach Berlin verlief unproblematisch, aber das Umsteigen in die S‑Bahn war etwas schwierig. Einige Tage zuvor erfolgte nämlich mit der Aktion „Blitz“, der Geldumtausch der DDR-Währung in neue Banknoten. Aus diesem Anlass durchsuchte man jeden Reisenden. Warum das geschah, blieb uns verborgen. Wir mussten aus der S‑Bahn aussteigen und unsere Koffer zeigen. Ich hatte zur Begründung, warum wir mit dieser S‑Bahn fuhren, einen Plan. Es gab glücklicherweise eine Cousine am Rande Berlins, die man aber nur erreichen konnte, wenn man mit der S‑Bahn durch Westberlin fuhr. Es kam aber nicht zu dieser letzten Anhörung und wir konnten unbehelligt unsere Umsteigeaktion in Ostberlin in die Westberliner S‑Bahn vollziehen. Danach meldeten wir uns in der Zeiss-Filiale, bekamen unsere Flugscheine und flogen dann nach Hannover. Es war mein erster Flug, der mir aber schlecht bekam. Noch auf der anschließenden Bahnfahrt, war mir speiübel.

Die Republikflucht (Archiv H.J. Neumann)

Bei unserer Ankunft in Oberkochen gab es gleich eine Überraschung, denn am nächsten Tag, dem 1. November, an dem ich bei Zeiss antreten wollte, war Allerheiligen, ein Feiertag. Er war außerdem ein Freitag, sodass bis zum eigentlichen Arbeitsbeginn am Montag noch eine nicht erwartete Erholungspause entstand.

Bei unserer Ankunft Ende 1957 hatte Oberkochen schon etwa 7.400 Einwohner. Allerdings erhielt sich noch lange Zeit der dörfliche Charakter. Entlang der Hauptstraße gab es drei Misthaufen, „Dunglegen“, wie man beschönigend sagte. Als ich etwa drei Monate in Oberkochen verbrachte, erreichte mich ein Schreiben des amerikanischen Geheimdienstes mit einer Einladung nach Oberursel bei Frankfurt/M. Dort angekommen, wurde ich mehrere Stunden lang über meine Tätigkeit bei Zeiss Jena und über das Leben in der DDR ausgefragt. Bezüglich Zeiss hielt ich mich sehr zurück. Von dort kam aber auch eine Einladung und zwar nach Weimar. Im Hotel „Elephant“ versuchte mich mein früherer Freund Karl-Heinz Albrecht zur Mitarbeit an technischen Entwicklungen zu überreden. Da wurde mir klar, dass Karl-Heinz Stasi-Mitarbeiter war. Zum Schein sagte ich zu und wir trafen uns danach zwei Mal in Nürnberg. Wie ich dann merkte, diente ihm die Verbindung zu mir nur dem Zweck, ab und zu in den Westen reisen zu können. So verlief die Sache danach im Sande und fand wahrscheinlich ihren Niederschlag nur in einer Akte über mich. Heute weiß ich aber, dass es diese gar nicht gab.

1958 war es in Oberkochen ein Problem, eine geeignete Unterkunft zu finden. Wir landeten deshalb zuerst in Aalen im Hüttfeld in der Rosenstraße und anschließend bei Migranten in der Brucknerstraße, wo es ständig nach Kohl roch. Wie den Schwiegereltern in Spe versprochen, beschlossen wir zu heiraten. In Ermangelung von Freunden richteten wir eine Doppelhochzeit aus, bei der wir gegenseitig Trauzeugen waren. Später fanden Helga und ich endlich eine Bleibe in Oberkochen. Es waren zwei Räume, die eine allein stehende Dame an uns vermietete. Sie befanden sich im Turmweg 8, direkt über dem damaligen Café Gold, das heute „Restaurant Muckentaler“ heißt. Jeden Abend erklang im Gastraum unter uns die Schallplatte „Schwarzwaldmädel“. Da konnten wir alsbald mitsingen aber nicht schlafen. Wir hatten mit der Wirtin ein gemeinsames Bad und auch eine Toilette. Einmal vergaßen wir das Wasser am Wannenzulauf abzudrehen. Da der Überlauf nicht angeschlossen war, lief die Wanne über. Ein starkes Klopfen an der Tür machte uns auf das „Ereignis“ aufmerksam. Das Wasser lief an der Decke der Gaststube herab und alle Glühbirnen platzten. Den Stöpsel aus der Wanne herauszuziehen war nicht gefahrlos möglich, denn das Wasser stand unter Spannung. Den Schaden mussten wir natürlich bezahlen, man behalf sich aber mit einem neuen Anstrich.

In dieser Wohnung kam am 25. August 1958 unser Sohn Rolf Eberhard auf die Welt.

Vater Hans-Joachim mit Sohn Rolf (Archiv H.J. Neumann)

Es war eine Hausgeburt, denn die Hebamme, Frau Hauber wohnte gleich gegenüber. Die Geburt geschah in meiner Anwesenheit und verlief problemlos. Zwei Tage zuvor hatte ich mit Helga noch eine Wanderung zum Volksmarsberg unternommen. Vielleicht war das eine gute Vorbereitung. Rolfi war ein ganz braves Kind. Seine ersten Sprachversuche waren kabarettreif. Einen PKW von VW nannte er zum Beispiel „Frau Weh“, und wenn wir ihn am Ärmchen kniffen und „Fettmassen“ sagten, kommentierte er das mit „Mettfassen“. In der Nachbarschaft fanden wir dann Frau Rose, eine ältere Dame mit vier Töchtern, als Tagesmutter. Wir waren ja beide bei Zeiss berufstätig, denn wir besaßen außer den zwei mitgebrachten Koffern buchstäblich nichts. Bei meinem Anfangsgehalt von 471 D‑Mark musste jeder Pfennig dreimal umgedreht werden. In der DDR war mein letztes Gehalt deutlich höher. Es waren über 800 Ostmark. Wir waren auch ganz allein auf uns gestellt, denn die meisten Verwandten befanden sich unerreichbar in der DDR und lebten damals auch nicht in Saus und Braus. Nach Darstellung der unhaltbaren Zustände gegenüber der Zeiss Wohnungsbaugesellschaft ‒ die Maden aus dem „Plumpsklo“ krochen den Flur entlang ‒ bekamen wir dann endlich in der Jenaer Straße eine, aus unserer damaligen Sicht, wunderschöne Neubauwohnung. Sie befand sich in einem Reihenhaus mit sechs Mietwohnungen. Die Heizung bestand aus einem im Flur angeordneten Kohleofen mit Luftschächten zu den übrigen Zimmern. Alsbald freundeten wir uns mit Albin Schmid, einem Nachbarn an. Er stammte aus dem Nachbarort Unterkochen, war mit einer Wienerin verheiratet und kinderlos. Durch ihn, der ein richtiger Hans Dampf war, kamen wir im Laufe der Jahre mit seiner Schafzucht, dem späteren Karpfenteich und mit der Motorfliegerei – er war selbst Hobbypilot – in Berührung. Schließlich besaß er auch noch ein Pferd, mit dem wir die ersten Reitversuche unternahmen, die aber mit der Aufgabe dieser Disziplin endeten. Er hat uns beim Einleben in die neue, noch fremdartige, schwäbische Heimat sehr geholfen.

Ein Erlebnis aus der Zeit in der Jenaer Straße bleibt mir unvergessen: Albin animierte uns, in die bestehende Heizung einen damals noch sehr seltenen Ölbrenner einzubauen. Was dann auch geschah. Es war ein einfacher Verdampfungsbrenner, der mächtig rußte und die ganze Wohnung mit Ölgestank erfüllte. Für die Versorgung mit Öl baute ich einen Tank, den ich oberhalb des Brenners in einer Nische anbrachte. So lief das Öl durch die Schwerkraft in den Brenner, wo es durch einen Schwimmer dosiert wurde. Das Öl besorgte Albin, der in seiner Garage einen Tank installiert hatte. So konnte er auch immer seinen PKW steuerbegünstigt versorgen.

Zum Befüllen des häuslichen Öltanks setzte ich einen 20L-Benzinkanister, der mit Öl gefüllt war, mit einer Luftpumpe für Luftmatratzen unter Druck und führte über einen Schlauch das Öl zum oben liegenden Einfüllstutzen des Tanks. Die Ölstandsanzeige aus einem Stück PVC-Schlauch zeigte wegen der Adhäsion einen zu geringen Stand an und es passierte, was kommen musste: der Tank lief mit kräftigem Schwall über. So schnell konnte ich den Überdruck nicht abbauen, sodass ich und der Bereich um mich herum flächendeckend mit Öl getränkt wurden. Einige andere Male verlosch die Flamme und die Brennerschüssel füllte sich mit Öl. Aus noch mangelnder Erfahrung gab es beim Wiederanzünden eine Verpuffung und der Ruß verteilte sich in der ganzen Wohnung.

In der unteren Wohnung wohnte Herr Dr. Eberlein, der bei Zeiss in der Abteilung für Astronomische Instrumente beschäftigt war. Er bestand darauf, dass er in seinem Büro eine Couch aufstellen durfte. Dieser als außergewöhnlich betrachtete Wunsch sorgte für ein erhebliches Aufsehen und war Ortsgespräch. Dr. Eberlein und sein Freund, der evangelische Pfarrer, der früher U‑Boot-Kommandant war, verführten mich und andere zu abendlichen Kneiptouren mit anschließendem Marsch durch die Straßen. Überhaupt war das Leben in Oberkochen zur damaligen Zeit recht locker und lustig. Dafür sorgte auch das, unserer Häuserzeile gegenüberliegende, Jugendwohnheim, in dem alljährlich rauschende Faschingsfeste gefeiert wurden.

Der Tauchclub im Hallenbad (Archiv H.J. Neumann)

Auch das Vereinsleben ging nicht an uns vorbei. So wurden wir Mitglied im Schwimmverein mit Tauchklub. Ein besonderes Ereignis in jedem Jahr war der Fasching im Hallenbad. Kurz darauf wurde der Tennisverein gegründet, in dem wir Gründungsmitglieder wurden. Das Tennisspielen schätzte ich nur wegen der Geselligkeit, denn das Spielen machte mir wegen gänzlich fehlenden Ballgefühls keinen Spaß. Von Zeit zu Zeit mussten wir als „Grüne Wirte“ für die Verpflegung sorgen. Dabei schaute uns in der Küche aus einer Öffnung in der Wand, ein Siebenschläfer zu. Wir wurden von den Mitgliedern, die alle etwa in unserem Alter waren, kameradschaftlich aufgenommen. Auch nach unserem späteren Austritt war es immer schön zu erleben, wenn man uns in alter Freundschaft begegnete. Später kamen dann noch der Musikverein, der Karnevalsverein und der Städtepartnerschaftsverein hinzu. Heute als Ersatz für Schwimmen und Tennis: der Mühlenverein.

Erste Jahre Ostalb

Nach dem Neubeginn in Oberkochen und dem „Vermögen“ von zwei Koffern musste zuerst das Allernötigste angeschafft werden. Dazu gehörten billigste Möbel, Kochutensilien und etwas zum Anziehen. Nach zwei Jahren war es soweit, dass an eine Motorisierung gedacht wurde. Sie begann mit einem gebrauchten Motorroller der Marke Goggomobil. Mit ihm unternahmen wir gleich eine Reise in die Schweiz. Die Fahrt über einige Alpenpässe blieb uns unvergessen. Inzwischen machte ich den Pkw-Führerschein mit ganzen fünfeinhalb Fahrstunden. Die bestandene Prüfung wurde mit dem Fahrlehrer gefeiert. Danach konnte ich das erste Mal nachts, mit einem leichten Rausch, meine Fahrkünste testen. Das sollte nicht das einzige Mal bleiben. Wir kauften für 850 D‑Mark von einem Schwäbisch-Haller Zahnarzt ein zehn Jahre altes Opel Olympia Cabriolet.

Mit dem Opel in den Alpen (Archiv H.J. Neumann)

Mit diesem Gefährt war ich wochenlang beschäftigt, denn es war überall verrostet und im Inneren bekam man nasse Füße. Mit einem Staubsauger wurde der gesamte Wagen hellblau gespritzt und er bekam ein neues, aber schon gebrauchtes schwarzes Verdeck. So stand er am Ende da wie neu und der Ausflug nach Italien, zusammen mit Helga und unserem Nachbarn Albin Schmid mit Ehefrau Wali, konnte beginnen. In den engen Kurven am Großglockner hob die Hinterachse periodisch ab und es entstand ein interessantes Fahrgefühl. Aus dem Deckel des Benzineinfüllstutzens spritzte zudem das Benzin heraus.

In Lignano wohnten wir in einer Ferienwohnung und der Wagen stand vor dem Haus. Am Abend vorher hatten wir eine kleine Kollision und ich versuchte am nächsten Morgen den Schaden etwas zu mildern. Es kam ein deutscher Urlauber vorbei, der zu mir sagte: „Na da wird dein Vater aber schimpfen, wenn er das sieht!“ In das Auto baute ich eine Vorrichtung zum Blockieren des Gashebels, einen Vorläufer des „Tempomat“, ein. Mit einem Elektromagnet, der eine Scheibe anzog, die am Gasgestänge befestigt war, wurde der Gashebel auf Knopfdruck in der jeweiligen Stellung blockiert. Dieses „Festgas“, wie ich es nannte, wurde durch ein Selbsthalterelais betätigt, dessen Massepol über die Bremsleuchte geführt war. So wurde die Blockierung beim Bremsen sofort aufgehoben. Mit dieser Einrichtung war vor allem das Fahren auf der Autobahn sehr angenehm. Für das Fahrzeug musste ich unbedingt eine Garage haben, damit es bei den auf der Ostalb sehr schneereichen Wintern nicht leiden musste. Ich konnte bei einem Zeissianer, der nebenbei auch ein Taxiunternehmen betrieb, eine im Rohbau befindliche Garage mieten. Nach zwei Jahren war sie fertig und er kündigte mir. Auf mein Argument, dass ich solange als Mieter gut war, wie die Garage noch nicht fertig war, entgegnete er: „Sie ist ja noch gar nicht fertig, es fehlt noch der Wasseranschluss“. Der Rechtsanwalt in der Wohnungsbauabteilung schrieb mir dazu einleitend: „Nicht allein schon deshalb, weil der Anschein erweckt wurde, sondern…“. Ich verlor die Lust an weiteren Aktionen.

Unser Wohnungsproblem wurde 1968 endlich auch gelöst. Wir erfuhren von einer freiwerdenden Wohnung in einem Zweifamilienhaus im Schubartweg. Es gab viele Bewerber, doch wir wurden ausgewählt. So konnten wir die Wohnung im Erdgeschoss, die sogar über eine Terrasse verfügte, beziehen. Die Wohnung hatte aber zwei Nachteile, nämlich keinen Telefonanschluss und einen Heizofen im Keller für Koks oder Briketts. So ging ich gleich daran, dank einer nicht leicht gefallenen Genehmigung des Vermieters, dies zu ändern. Für das Telefon musste man extra zwei Masten errichten und die Leitung über die Aalener Straße führen. Kein schöner Anblick. Das Heizungsproblem zu lösen war weitaus schwieriger. Ich musste einen Ölbrenner anbauen und den Ofen mit Schamottesteinen auskleiden. Das Öl wurde in zwei, je 1000 Liter fassenden Tanks gelagert. Um die Tanks musste eine Wanne gemauert werden, damit bei einem Leck das Öl aufgefangen wurde. Zur Förderung des Öls zum Brenner diente eine Benzinpumpe mit einem Hebel, der durch einen kleinen Scheibenwischer-Motor betätigt wurde. Das funktionierte alles recht gut bis zur nächsten Öllieferung. Dabei hatte der „Ölmensch“ nicht aufgepasst und die Tanks liefen über. Es stellte sich heraus, dass die Wanne nicht dicht hielt und das Öl in den Kellerraum entließ. Da hatten wir wieder das Problem mit dem Gestank. Das Abdichten der Wanne verschoben wir bis zum nächsten Mal. Wir sind heute noch den Wirtsleuten für ihre Nachsicht dankbar. Auch waren sie sehr sozial eingestellt und beglückten uns all die Jahre mit einer sehr maßvollen Miete und wir konnten kräftig für ein eigenes Haus sparen.

Im September 1971 durfte ich per Bahn wieder in die DDR einreisen. Es war aber ein sehr trauriger Anlass, denn mein Vater war am 5. September gestorben. Er hat an Leukämie gelitten und wurde nur knapp 77 Jahre alt. Es war ihm leider nicht vergönnt, uns in unserer neuen Heimat zu besuchen und meine zweite Ehefrau kennenzulernen. Das nehme ich dem DDR-Staat heute noch übel. Ein Staat, der das Ideologische über das Humanitäre stellt, ist eben ein Unrechtsstaat, auch wenn das manche Linke anders sehen.

Nun bin ich schon 60 Jahre Oberkochener. Zusammen mit Vera wohne ich seit 1980 in unserem Haus auf der Heide. Es würde uns sehr schwer fallen hier wegzuziehen. Wir schätzen besonders das kulturelle Angebot in der Region aber auch direkt in Oberkochen. Es ist unsere neue Heimat geworden.

Ich danke H. J. Neumann recht herzlich für seine Bereitschaft, seine Erinnerungen mit uns zu teilen, und würde mich freuen, weitere Lebensgeschichten aus Oberkochen zu erhalten.

Es grüßen dieses Mal Hans Joachim Neumann von der Heide und Wilfried Billie Wichai Müller vom Sonnenberg