Denkmalschutz

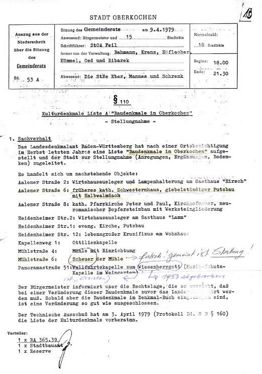

Protokoll der GR-Sitzung vom 09.04.1979 betr. Liste der vom heutigen Landesamt für Denkmalpflege (LAD) vorgeschlagenen und durch GR-Beschluss unter Denkmalschutz gestellten Objekte in Oberkochen

Das durch seine ungewöhnliche Art der Anbringung, seine Größe und sein durchaus beträchtliches Alter bekannte Kruzifix am „Herrgottshäfnerhaus“, Heidenheimerstraße 12, hat eine lange Geschichte. Es ist schon – wie der „Goldene „Hirsch-Ausleger“, dem jüngst sein mit ihm verbundenes Gebäude „Hirsch“ abhanden gekommen ist, und der am sicheren Orte bei der Stadt verwahrt wird, sowie der „Lamm-Ausleger“ – seit Jahrzehnten in die Liste der zu schützenden Denkmale Oberkochens eingetragen. Der älteste mir vorliegende Eintragungsbeleg geht auf eine Gemeinderatssitzung vom 09.04.1979 zurück, wo Bezug darauf genommen wird, dass das LAD im Herbst 1978 nach einer Ortsbegehung eine Oberkochener Liste der örtlichen Baudenkmale aufgestellt hat.

Der verschwundene Herrgott

Die leere „Herrgotts“-Nische mit einem Werbetransparent der Firma Die leere „Herrgotts“-Nische mit einem Werbetransparent der Firma „Zimmerpool“ – Aufnahme DB vom 13.9.2017 Zimmerpool“ – Aufnahme DB vom 13.9.2017

Als Ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Landesamt für Denkmalpflege war es meine Aufgabe, diesem die Tatsache, dass der Herrgottshäfner-Christus Mitte August dieses Jahres plötzlich verschwunden ist, zu melden. Inzwischen hatte es sich in Oberkochen herumgesprochen, dass das oben beschriebene Anwesen Winter in der Heidenheimer Straße an die Firma Zimmerpool / Steinheim, vertreten durch die Herren Hitzler und Sekler verkauft worden war. Da bezüglich der Christus-Skulptur seitens der neuen Besitzer zunächst an eine Schenkung an die Kath. Kirchengemeinde gedacht worden war, war Malermeister Schönherr damit beauftragt worden, die Figur aus der Nische herauszunehmen. So lag sie einige Zeit bei ihm in der Werkstatt und später dann in einem Büroraum im Pfarrhaus der Katholischen Kirchengemeinde.

Durch meine Meldung an das LDA und meinen Hilferuf an den Bürgermeister kam es, vom Bürgermeister angeregt, zu Gesprächen, in die außer ihm und mir auch die neuen Besitzer sowie Pfarrer Macho und später die Aalener Restauratorin Frau Karin Krüger einbezogen waren. Durch diese Gespräche gelangten die neuen Besitzer zu der Überzeugung, dass es richtig ist, wenn der Kruzifixus nach einer dringend notwendigen Restaurierung durch die Aalener Diplomrestauratorin Krüger wieder an seinem alten Platz angebracht wird.

Das „Hergottshäfnerhaus“

In unserem Bericht 11 unserer heimatkundlichen Serie „Oberkochen – Geschichte, Landschaft, Alltag“ habe ich bereits im Amtsblatt „Bürger und Gemeinde“ vom 31. März 1988 wichtige Details zu der Figur, die mir Hubert Winter, Sohn der Maria Winter, geb. Fischer, also Enkel des „Herrgottshäfners“ Josef Fischer, benannt hat, veröffentlicht, – z.B., dass es sich bei dem Kruzifixus um eine lebensgroße hölzerne Figur handelt, die, einer Überlieferung zufolge auf ein Gelübde zurückgehend, einst über dem Hauseingang angebracht worden ist. (Joachim Fischer, Backnang, der mit dieser Geschichte „verwandtschaftlich“ zu tun hat, ist von einem Gelübde übrigens nichts bekannt). Dort war der Christus von einem weiter vorspringenden Dach allerdings etwas besser geschützt als an seinem neuen Platz nach der Erstellung des Nachkriegs-Neubaus.

Am 11. April 1945, also in den allerletzten Kriegstagen, wurde dieses Gebäude zusammen mit 2 weiteren Gebäuden bei einem Tieffliegerangriff durch Bomben zerstört, wobei in diesem Haus von insgesamt 15 Personen, die im Keller des Gebäudes Schutz gesucht hatten, 8 Menschen ums Leben kamen, darunter auch die Mutter der vier Kinder des Eugen Winter. Hubert Winter befand sich als gut 7‑jähriger Junge unter den Überlebenden.

Ein Wunder?

Wie durch ein Wunder blieb die Wand mit dem Kruzifixus, wohl, weil sie durch eine im rechten Winkel zur Straße stehende tragende Trennwand zum Wirtschaftsteil des langen großen Gebäudes stabilisiert war, stehen. Hubert Winter sieht noch heute den Wohnzimmerschrank auf einem kleinen Stück Fußboden im OG des stehengebliebenen Ruinenteils hinter dem Kruzifixus wie schwebend in dem ansonsten zerstörten Gebäude hängen.

Unser HVO-Archiv-Foto zeigt das ziemlich alte und 1945 völlig zerstörte Gebäude „Herrgottshäfner“. Es entstand der Info von Herrn Hubert Winter zufolge vor ungefähr 100 Jahren.

Wir haben das Foto aus der Sammlung Rolf Stelzenmüller übernommen und sind immer noch auf der Suche nach einem möglicherweise vielleicht doch irgendwo aufbewahrten Foto der bei diesem Luftangriff am 11.04.1945 zerstörten 3 Gebäude. Bei den Fotos des Kampfmittelbeseitigungsdienstes und den US-Luftaufklärungsunterlagen von 1945 könnte ein Unermüdlicher erfolgreich sein, denn nur 3 Tage vor diesem schrecklichen Luftangriff, am 08.04.1945, war von Oberkochen zwischen 2 Luftangriffen auf den Ort ein US-Aufklärungsfoto aufgenommen worden, das ich 2001 aufgespürt habe, und das in starker Vergrößerung im Heimatmuseum zu sehen ist.

Näheres zu unserem Foto 3 lesen Sie bitte auf unserer HVO-Homepage unter www.heimatverein-oberkochen.de, Titelseite Punkt 4b, Hunderterpack 99 – 1, Bericht 5 vom 31.03.1988, nach. – Von wem die Hintergrundmalerei in der alten Nische gefertigt wurde, ist unbekannt. Die Nachkriegs-Hintergrundmalerei in der neuen Nische wurde von Maler Sievers gefertigt.

Diese Aufnahme fertigte ich am 14.04.2008. Das Foto ist zusammen mit vielen „zig“ weiteren Fotos in der Reihe „Oberkochener Kleindenkmale“ veröffentlicht (Homepage siehe „Listen“)

Der „Herrgottsbäck“

Auf mein Schreiben ans LAD teilte mir dieses mit Mail vom 11.09.2017 u.a. mit, dass der Kruzifixus wohl aus dem 17. Jahrhundert stammt, – d.h.: das Entstehungsjahr beginnt erstaunlicherweise nicht mit 17…, wie bislang vermutet, sondern mit 16… – womit über das genaue Alter der Figur, und erst recht nicht über eine bestimmte Werkstatt, natürlich keinerlei Aussage getroffen werden kann. Immerhin aber stimmt diese Aussage des LAD in etwa mit der von Herrn Winter getätigten über das Alter des Hauses überein.

Am 22.09.2017 beantwortete mir Hubert Winter ausführlich eine Reihe von Fragen. Zunächst bestätigte er, was mir bereits vom dem Interview her bekannt war, das ich 1988 mit ihm geführt hatte, – nämlich, dass es vor dem „Herrgottshäfner“ (Johann Anton Fischer, 1779 — 1868) im Herrgottshäfner-Gebäude einen „Herrgottsbäck“ gegeben hat (Johann Nikolaus Fischer, 1762 — 1843; dieser ist 1797 und 1803 im Taufregister als Taufpate „Bürger und Hergotsbek“ belegt). Dies hatte zwischenzeitlich auch schon Joachim Fischer/Backnang bestätigt, der ein direkter Nachfahre des „Herrgottsbäck“ ist, – Mit dem Begriff „Herrgottsbäck“, ist das Vorhandensein der Christusfigur am „Herrgottshäfnerhaus“ vorerst zumindest bis tief ins 18. Jahrhundert hinein belegt.

Schlüsselfigur zum Kruzifixus: Heiligenpfleger

Leider ist indes mit dem Herrgottbäck jedoch noch immer nicht geklärt, wie, woher und wann die auffallend große Christusfigur, der „Herrgott“, über den Eingang des Gebäudes „Herrgottshäfner“ gelangt ist.

Die Schlüsselfigur in dieser spannenden Geschichte, so fand einst unser verstorbenes HVO-Mitglied und Hobby-Genealoge Eugen Trittler (Oberkochen/Unterschneidheim) im Auftrag von Hubert Winter heraus, ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Vater des im letzten Abschnitt genannten Johann Nikolaus Fischer. Dessen Name war Bartholomäus Fischer, geb. 1724. Bartholomäus Fischer wiederum hat im Jahr 1757, die Oberkochenerin Anna Maria Abele geheiratet. Bartholomäus Fischer ist in den Oberkochener Kirchenbüchern als Bürger, Bauer und Heiligenpfleger ausgewiesen. Als „Heiligenpfleger“ hatte Bartholomäus Fischer nicht nur das Geld, sondern auch die Wertgegenstände der Kirche zu „pflegen“.

Nur hier kann eine virtuelle Brücke zwischen dem wohl kaum speziell für einen Herrgottsbäck „im Auftrag“ gefertigten, sondern irgendwie und irgendwo und irgendwann, möglicherweise auch durch Kirchenumbauten überflüssig gewordenen „Herrgott“, und ebenjenem Heiligenpfleger Bartholomäus Fischer hergestellt werden, – wobei der Kruzifixus selbst bei der Übergabe in den Fischer’schen Familienbesitz durchaus schon ein beträchtliches Alter gehabt haben kann. – Das Stickwort „barock“ ist nicht von der Hand zu weisen.

Der älteste Oberkochener Fischer

Der Vater dieses Bartholomäus Fischer, – „Bürger, Bauer und Heiligenpfleger“, – wiederum ist ein aus Bartholomä gekommener Andreas Fischer, der 1720 eine Barbara Burr von Oberkochen heiratete. Um zu bekunden, dass die Familie von Bartholomä stammt, nannte er seinen Sohn Bartholomäus, welcher den Oberkochener Kirchenbüchern zufolge dann, wie gesagt, als „Bürger, Bauer und Heiligenpfleger“ (heute Kirchenpfleger) eingetragen ist. – Andreas Fischer wird von unseren zweiten schon längst verstorbenen HVO-Vereins-Genealogen Kuno Gold im Heimatbuch von 1986 auf Seite 363 als 1. Oberkochener mit dem Namen Fischer, geboren 1686, aufgeführt.

Dieses Foto habe ich am 18.9.2017 im Katholischen Pfarrhaus aufgenommen, als der Kruzifixus auf dem Konferenztisch des Pfarrbüros lag. Pfarrer Macho hat für diese Luftaufnahme die Pfarramts-Bockleiter zur Verfügung gestellt. Durch die perspektivische Verzerrung wirkt die Figur wesentlich länger als sie in Wirklichkeit ist.

Der „Herrgottshäfner“-Kruzifixus heute

Recht eigentlich im Wortsinn ist das Kruzifix gar kein solches, da die wörtliche Übersetzung des Begriffs „Kruzifixus“ so viel wie „der am Kreuz Befestigte“ heißt. Der Herrgottshäfner-Christus weist nur eine mögliche Haltung des am Kreuz befestigten Herrn auf, das Kreuz indes fehlt. Vielleicht hat es einst eines dazu gegeben .… ?

Diese Frage wirft viele Folgefragen auf. Ich habe in diesem Zusammenhang im Internet mehrere hundert Fotos von „Kruzifixi“ angeschaut. Nicht nur, dass die allermeisten von ihnen Christus mit deutlich nach unten zum Körper hin durchgewinkelten Armen zeigen – es gibt noch weitere Merkmale, in denen dieser Christus von einer gewissen Norm abweicht. Aber das kann nicht Gegenstand unserer Betrachtung sein.

Am 18. und am 19.09.2017 habe ich die Möglichkeit wahrgenommen, das Kruzifix zum ersten Mal aus der Nähe zu sehen, zu vermessen und zu fotografieren. Die bisher unbekannten Abmessungen ergaben eine Körperlänge von 175 cm und mit den fast waagrecht ausgespannten Armen eine Breite von 172 cm, sodass die Figur um eine Kleinigkeit exakt in ein Quadrat passt, und vor allem die Beschreibung „lebensgroß“ bestätigt. Die 3 Nimbustrahlen weisen einen Durchmesser von 50 cm auf, wobei der durch die Kopfneigung nicht senkrecht stehende Mittelstrahl um 9 cm über den Kopf hinausragt; so entsteht eine virtuelle Gesamtlänge der Figur von 184 cm. Die mit Blattgold vergoldeten Teile, Lendenschurz und Strahlen, sowie die Vergoldung selbst sind hervorragend erhalten. Erst aus der Nähe konnten allerdings auch die sehr starken Schäden festgestellt werden, die seit der letzten Generalüberholung nach dem 2. Weltkrieg entstanden waren.

Das rechte Knie der Skulptur. Die linke Aufnahme ist eine Vergrößerung aus meiner Aufnahme vom 14.4.2008, die rechte Aufnahme habe ich am 18.9.2017 gefertigt. Allein schon in diesen wenigen Jahren haben die witterungsbedingten Schäden sehr stark zugenommen.

Der „Herrgottshäfner“-Kruzifixus früher

Die oben gezeigten Ausschnittvergrößerungen unterhalb des rechten Knies der Skulptur zeigen im Vergleich, dass die Schäden an den der Witterung am meisten ausgesetzten Stellen sich in den 9 Jahren seit meiner letzten Aufnahme im Jahr 2008 enorm vergrößert haben.

Hubert Winter erlebte ums Jahr 1953 als gut 15-jähriger Junge als Augenzeuge, wie Leonhard Deinhard, der Oberkochen/Kölner Künstler, den im Herrgotthäfner-Neubau auf einem Tisch in der „Waschküche“ gelagerten Christus generalrestaurierte, wobei die Figur vor der Neufassung (die farbige Bemalung einer Figur nennt man „Fassung“) von ihm mit Sandschmirgelpapier bearbeitet worden ist.

Schon Deinhard stellte zwei oder drei Farbschichten fest. – Die Restauratorin, Frau Karin Krüger, sprach sogar von mehreren übereinanderliegenden Farbschichten, die – eine entsprechende Untersuchung vorausgesetzt – klarere Hinweise auf das Alter des Kruzifixus geben könnten. Noch schwieriger wird es, Hinweise auf eine bestimmte Bildhauer-Werkstatt zu bekommen. Bis jetzt sind für Restaurierungsarbeiten 2500,– bis 3000,– Euro angesetzt.

Zur Symbolik des Orts der Aufhängung

Allgemein herrschte in Oberkochen – nachdem bereits allerlei seltsame Gerüchte im Umlauf waren – ein Gefühl der Erleichterung vor, als bekannt wurde, dass die neuen Besitzer die seit Jahrhunderten zum Oberkochener Ortsbild gehörende Christusfigur wieder an ihren zwar ungewöhnlichen aber altgewohnten Ort anbringen würden.

Durch die „Öffentlichkeit“ seiner Anbringung war dieser Christus, wenngleich davon ausgegangen werden darf, dass seine Besitzer durchweg katholisch waren, von allem Anfang an über die gesamte Zeit von mindestens 300 Jahren hinweg für die Oberkochener auf eine sehr moderne Weise eine Art „interkonfessioneller Christus“ geworden, der einem Christus in Form von einem Feldkreuz viel mehr ähnelte als einem solchen, der durch seine Anbringung in einer Kirche oder einem anderen konfessionell gebundenen Ort nur einem Teil der Oberkochener Christen angesprochen hätte.

300 Jahre lange waren wir – mit oder ohne bestimmte Gefühle und Gedanken – unter diesem, „unserem Oberkochener interkonfessionellen Christus“, achtlos vorbeigeeilt, dahingebummelt oder hatten in Gedanken versunken davor gestanden, – und über all die Zeit hinweg hat er, ohne es zu wollen, sondern von seinem Besitzer so gewollt oder nicht gewollt, auf uns gewirkt oder nicht gewirkt. Mir als 1962 als „Rei-Gschmeckter“ von Stuttgart nach Oberkochen Gekommenem war er gleich am ersten Tag als Oberkochener Besonderheit aufgefallen.

Und so freuen wir uns auf den Tag, da er wieder auf uns herab schauen wird von seinem – oder wir hinauf zu seinem – uralten angestammten Platz in der neu-alten Nachkriegs-Nische des Herrgottshäfnerhauses, – und vergessen die mit Urteilen und Vorurteilen beladenen Diskussionen an den Tagen nach seinem plötzlichen Verschwinden.

Dietrich Bantel

Ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Landesamt für Denkmalpflege (LAD)