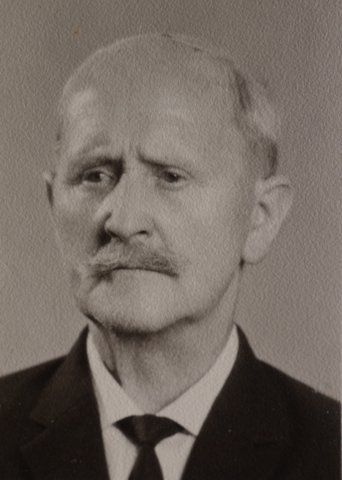

Passbildfoto vom Goldenbauer Franz Grupp — Foto Kristen (Stelzenmüller), Siebzigerjahre

Will man als gebürtiger Stuttgarter von einem alten Oberkochener berichten, dann ist das aus mancherlei Gründen nicht ganz einfach.

Dennoch will ich versuchen, ein Bild vom „Goldenbauer“ zu skizzieren, das lediglich aus Dingen, die mir meist ohne besonderen Anlass, zumeist in Gesprächen, in denen es um Anderes ging, unaufgefordert zugetragen wurden. Hinzu kommt, dass meine Frau und ich den Goldenbauer (14.8.1892 — 1.11.1974) noch persönlich kennengelernt haben, da wir mit seiner Hägele-Verwandtschaft in der Gartenstraße lange Zeit guten Kontakt hatten. Frau Hägele, die Lena, ist eine 1925 geborene Tochter zum Goldenbauer.

Ich muss ehrlich gestehen, dass es einige Zeit dauerte, bis ich 1962 als vom Oberschulamt Stuttgart nach Oberkochen versetzter Schulmeister kapiert hatte, dass Linas Vater, den jedermann „Goldenbauer“ nannte, nicht „Gold“ heißt, sondern „Grupp“, obwohl ihr Vater Franz Grupp klar der Goldenbauer Franz Grupp ist. „Goldenbauer“ ist einer der zahllosen alten sogenannten „Hausnamen“, die „man“ in Oberkochen hatte und noch hat, – bei „Gold“ und „Grupp“ schon allein deshalb, weil es so viele verschiedene von ihnen gibt, – so viele, dass ein „Reigschmeckter“ wie ich dieselben, wenn überhaupt, eh nur nach langer Zeit voneinander unterscheiden kann. Zum Thema „Hausnamen“ habe ich – zusammen mit ein paar Altoberkochenern – ab 1991 bis heute in einen dicken Leitzordner alles Material zusammengetragen, das mir zugänglich war. – Irgendwann wird die Zeit gekommen sein, zu nur noch dieser Ordner Auskunft zu den alten Hausnamen geben kann. Diesem Ordner ist zu entnehmen, dass der Name „Goldenbauer“ entstanden ist, als besagter Landwirt Franz Grupp auf den Hof der Landwirtsleute Karl und Katharina Gold, also in den „Goldenhof“, hineingeheiratet (neig’heiricht“) hat. So wurde aus dem Bauer Franz Grupp der „Goldenbauer“. – Das war im Jahr 1919. Die Goldene Hochzeit wurde 1969 im „Hirsch“ gefeiert, – doch davon später.

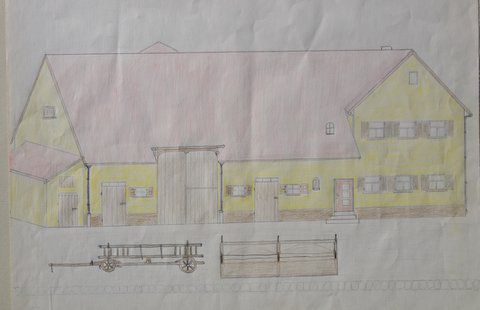

Zeichnung vom Goldenbauerhof — Heidenheimer Straße 36. Die Zeichnung entstand lange vor dem Abriss des Gebäudes und wurde von Engelbert Grupp/Goldendbauer gefertigt.

Ölbild vom Goldenbauerhof vor dem Abriss — gefertigt von Karl Elmer

Franz Grupp, der „Goldenbauer“, war aus 2. Ehe eines von insgesamt – heute unglaublich aber wahr – 19 leiblichen Kindern (von denen 2 früh verstorben sind) des legendären „Gruppa Franzl“ über den wir in unserem HVO-Bericht 243, „Oberkochen – Geschichte, Landschaft, Alltag“ im Amtsblatt vom 2.6.1995 ausführlich berichtet haben. Außerdem sei an dieser Stelle auf den „Gruppen-Abend“ verwiesen, den der Heimatverein am 13.6.1996 mit 120 (!) Besuchern im Schillersaal samt Caféteria abgehalten hat.

Wie hatten wir die Familie Hägele kennengelernt?

In den mittleren 60-er Jahren hatte mich Theo Hägele, Linas Mann, der Vater meines Schülers Robert Hägele, sowie Schwiegersohn vom Franz Grupp / „Goldenbauer“ am Telefon folgendermaßen kontaktiert: „Herr Bantel, Sie unterrichten doch auch Konscht am Gymnasium. Ich ruf Ihnen im Auftrag der Altersgenossen 1928 an. Wir haben nächstes Jahr unser Vierziegerfest. Sie machen da doch auch so, und wir hätten halt gerne, dass Sie uns eine schöne „Kulisse“ in den neuen Bürgersaal machen, damit das Fest ein Gesicht bekommt.“ – Wir trafen uns dann in der Gartenstraße, wo die Hägeles wohnen, und ich sagte, dass ich das klar mache. Das war dann allerdings gar nicht so einfach, weil der Herr Bürgermeister Bosch es gar nicht gerne sah, dass ich in den Löchern der Hart-Styroporplatten der funkelnagelneuen Bürgersaaldecke meine aus leichten Weich-Styropor gesägten Figuren hundertprozentig unschädlich aufhängte. Die Altersgenossen 1928 waren allerdings begeistert von der Kulisse und haben uns damals als Gegenleistung und wertvollen Dank das Dach unseres noch in Bau befindlichen Hauses mit sogenannten „Frankfurter Pfannen“ gedeckt, – so gut, dass es noch heute – fast 50 Jahre danach – dicht ist. – Eine Supererinnerung.

Auf diesen „Vorgang“ geht unsere Freundschaft mit der Familie Hägele und somit die mit der Goldenbauersfamilie zurück. Theo ist schon vor Jahren gestorben, und Lena, seine Frau, haben wir vor nicht allzulanger Zeit anlässlich ihres 90 Geburtstags besucht. Jahrelang sind wir zu größeren Familienfesten eingeladen worden. So lernten wir auch Frau Käthe Bahmann, eine andere Tochter des Goldenbauers, mit Familie kennen. Und die Anna, und natürlich den jungen Goldenbauer Engelbert samt Frau Rita. Vor allem aber auch den alten Goldenbauer Franz Grupp höchst persönlich, – und weitere Verwandte. Das waren alles echte Alt-Oberkochener, die uns als eine der Ersten, obwohl wir „Reigschmeckte“ waren, voll „integrierten“, – was damals zu „Dorfens Zeiten“ noch nicht selbstverständlich war. Und heute?

Anlässlich eines Geburtstags gab’s „hinterher“ meist einen ziemlich süffigen Zwetschgenschnaps. Als Lena mir einmal nach dem zweiten einen dritten anbot, und ich nicht nein sagte, bemerkte der alte Goldenbauer, dass der jetzt aber „was koscht“. Auf meine Frage, wieviel denn, kam wie aus der Pistole geschossen die Antwort „ha, gieabat se mr halt’n halba Pfennig“, – worauf ich sagte, dass ich einen solchen gerade nicht dabei habe, dass ich die Summe dann aber verlässlich überweise oder vorbeibringe oder sonstwie übermittle. Das vorsätzliche Zerstören von Geld war – zumindest damals noch – gesetzlich, sogar bei Strafe, verboten. – Aber versprochen ist versprochen. Ich sägte also mit der Laubsäge mit einem Metallsägeblättchen tatsächlich einen Pfennig in 2 Hälften, packte eine von ihnen schön geschenkmäßig ein, schrieb ein paar Zeilen dazu und übersandte diese samt dem halben Pfennig mit der Bundespost in die Heidenheimerstraße 36. – Beim nächsten Fest erfuhr ich, was für eine Riesenfreude ich dem Goldenbauer mit meinen halben Pfennig gemacht hatte. Seine Schwiegertochter Rita berichtete mir nach seinem Tod viele Jahre später, dass ihr Schwiegervater den halben Pfennig bis zu seinem Lebensende an einem wie heiligen Platz in einem kleinen Regal aufbewahrt und die Geschichte mit dem dritten Schnaps und seiner Bezahlung immer und immer wieder verzählt hat.

Wenn die Feste zu Ende waren und man sich vom Goldenbauer verabschiedete, sagte dieser jedesmal: „Auf Wiedersehn – wenn nicht in dieser Welt, vielleicht in Bielefeld“ – wobei sein altväterlich-weißer leicht nach oben angedrehter Kaiser Wilhelms- oder Erster-Weltkriegs-Bart leicht lustig in die Höhe zeigte.

Eine äußerst bemerkenswerte Geschichte ereignete sich anlässlich der Goldenen Hochzeit des alten Goldenbauer-Ehepaars. Wir hatten übers Amtsblättle „Bürger und Gemeinde“ Wind davon bekommen und beschlossen, für die Goldenbauers einen kurzen Film „nach dr Kirch“ zu drehen. Ich hatte damals noch die alten sogenannten „Doppel-Acht-Filme“, bei denen man beim Wechseln nach den ersten 7,5 Metern immer sakrisch aufpassen musste. – Wir hatten uns, zusammen mit anderen, die auf das Paar warteten, vor der Kirche aufgebaut, und alles lief planmäßig – nur eine kurze Szene, – aber immerhin. – Als ich den Film dann nach einiger Zeit entwickelt zurückbekam, bemerkte ich, dass mir irgendwann beim Wechseln tatsächlich ein Granaten-Fehler unterlaufen sein musste: Der wunderschöne Film mit dem Goldenen Hochzeitspaar, der natürlich Seltenheitswert gehabt hätte, war doppelt belichtet, – der andere Film, der auf der gleichen Filmebene überschnitten mit der Hochzeit lief, war ausgerechnet die vom Fernsehen abgefilmte Mondlandung am 21. Juli 1969.… – Während das Jubelpaar die Kirchenstufen herunterschreitet, startet im Hintergrund in der offenen Kirchentür der Kirche St. Peter und Paul die Eagle-Apollo 11 in einer Feuerwolke mondwärts. Wir haben uns damals so geärgert, dass wir den Film bis heute nie wieder angeschaut haben, – denn in diesem Fall waren ja 2 dokumentarische Filme im Eimer, – andererseits könnte es ja, soweit überhaupt verwertbar, auch lustig sein. Keine Ahnung. Wir müssen den Film tatsächlich einmal wieder laufen lassen.

Weiter zur Person des Franz Grupp / Goldenbauer:

Ich fand dann irgendwann heraus, dass um seine Person, um die Person des „Goldenbauers“ also, irgendetwas Ungewöhnliches sein musste, von dem ich als „Reigschmeckter“ nichts wusste, denn immer wieder empfand ich eine gewisse Zurückhaltung bei manchen Personen, wenn ich im Gespräch den alten „Goldenbauer“ erwähnte – bis irgendwann jemand die Katze aus dem Sack ließ. Die ziemlich massiv polarisierende Katze hieß nämlich: „Drittes Reich und Nationalsozialismus“. Extrem klar wurden die Gründe für die diversen Engel, die bei der Nennung des Namens „Goldenbauer“ durch den Raum schwebten, als ich 1986 das mir damals zugängliche Material für meinen großen Artikel zum Dritten Reich fürs Heimatbuch (Seiten 169 bis Seite 210) zusammentrug. Über das Dritte Reich hatte bis dahin in Oberkochen noch niemand je eine Zeile riskiert geschweige denn veröffentlicht. Das immer noch wohl erhaltene „Pro“ und „Contra“ zu dieser Zeit zeichnete sich jedoch 1986 bei „den Einen“ durch von mir wörtlich notierte Kommentare ab wie: „des war a Hondertprozentiger“ oder „des war a Erznazi“, sogar: „der hat – wenn i mi net däusch (eine besonders typische „Erinnerungsäußerung“) – au oine auf da Heuberg braocht“ – Und bei „den Anderen“ war zu hören: „Der hat sei Sach scho räacht on sauber gmacht“ oder:„der hat nermads nix doa“, aber viel fürs Dorf, – oder: „der hat halt au so Pöschdla ghet, woana mr halt en dr Bardei hat dren sei müaßa…“

Dass der Goldenbauer „Ortsbauernführer“ war, war mir allerdings schon einige Zeit bekannt. Als solcher ist er auch im 1937 erschienenen Einwohnerbuch von Stadt und Kreis Aalen aufgeführt. (BuG-HVO-Bericht Oko-GLA- Nr. 645 vom 18.09.2015, Seiten 868 bis 871). Diesem Werk ist zu entnehmen, dass Franz Grupp mit dem Titel Oberbrandmeister auch Feuerwehrkommandant der Oberkochener Feuerwehr war. Ferner ist er in diesem Werk im Oberkochener Gemeinderat unter Bürgermeister Heidenreich als Beigeordneter und stellvertretender Bürgermeister mit der Berufsbezeichnung Landwirt aufgeführt.

An der Art der Erstreaktionen im Minenspiel der Oberkochener und an den Kurzkommentaren, die mir damals, also damals vor fast 30 Jahren, zum Stichwort „Goldenbauer“ abgegeben wurden, war klar die einstige politische Gesinnung auch meiner Gesprächspartner zu erkennen.

Das ist auch der Grund, weshalb ich 1986, als ich am ersten Bericht zum Thema „Oberkochen im Dritten Reich“ arbeitete, beschloss, mit der Nennung von Namen sehr vorsichtig zu sein: Das Oberkochen der Achzigerjahre war auch 40 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch lange nicht so weit, dass ich hätte die Namen der damals „Aktiven“ nennen können, ohne dass es in Oberkochen geheißen hätte: „Jetzt muss da ausgerechnet ein Nichtoberkochener daherkommen um die Namen dieser Familien, nachdem endlich etwas Gras über die Sache gewachsen ist, erneut in den Dreck ziehen. Es war auch so schwer genug, das Material für diesen Bericht fürs erste Heimatbuch zusammenzubekommen, – „sine ira et studio“ (ohne Zorn und Eifer) – denn die alten Gräben hatten sich anlässlich meiner damals erstmaligen Nachforschungen und Interviews bei 26 Personen, von denen heute bereits 20 verstorben sind (!), weit geöffnet. Andererseits war es damals – wie aus diesem Zahlenverhältnis leicht zu erkennen ist – bereits allerhöchste Zeit gewesen, zumindest Grundlegendes zum Dritten Reich in Oberkochen schriftlich festzumachen. – Heute, 70 Jahre nach Kriegsende, ist es an der Zeit, die mir schon 1986 bekannten Namen, derer, die 1933 den Gemeinderat „absetzten“, zu benennen. – Alles andere wäre nach so langer Zeit Geschichtsverfälschung. Ich kenne die Namen seit 1986. Sie stehen in den Gemeinderatsprotokollen von 1933… Auswärtigen Verfassern für das auf 2018 neu geplante Heimatbuch steht in dieser Beziehung dennoch eine schwierige Arbeit ins Haus.

Meine in diesem Bericht erfolgten Anmerkungen zum „Goldenbauer“ mögen manchem Leser vielleicht bedeutungslos erscheinen, – irgendwie sind sie aber typisch für Oberkochen. Fakt ist: Die Alt-Oberkochener haben sich um ihre Geschichte 70 Jahre lang so gut wie gar nicht gekümmert. Der Heimatverein wurde im Wesentlichen – bis auf den „lieben Bär, der aber nicht zur Vorstandschaft gehörte, von Nichtoberkochenern gegründet und aufgebaut. Herr Bahmann war der einzige Oberkochener (vom Härtsfeld) in der ersten Vorstandschaft von 1987. – Niemand wollte so richtig ran an dieses „heikle“ Thema. „Die einen“ nicht aus diesem, „die anderen“ nicht aus jenem Grund. – Die noch vorhandenen „contras“ und die „pros“ begannen sich abzuzeichnen. Weshalb also nicht darüber schreiben? – Aus Bequemlichkeit oder aus falscher Scham? Gerade dieses gefühlsmäßige bis vorsätzliche „Hinwegwissen“ des Themas „Drittes Reich“ erschien mir typisch für die politische Geschichte wie auch das Dörfliche, vor allem für die Zeit von 1933 bis 1945 und unmittelbar danach…

Wenn dann andere schreiben, dann ist es natürlich auch wieder nicht so richtig recht, vielleicht, weil speziell diese Geschichte von den meisten Alten irgendwie als überflüssig betrachtet und hinweggewusst wird, vielleicht, weil „vorbei“ halt „vorbei“ sei. Aber Geschichte bleibt Geschichte.

Hinzugefügt seien einige wenige Notizen von Engelbert Grupp zu seinem Vater, dem „Goldenbauer“ Franz Grupp:

Geboren im Elternhaus im Katzenbach. Kleine Landwirtschaft. Soldat von 1912 — 1914, und im 1. Weltkrieg von 1914 — 1918. Sommeschlacht. Bei Entlassung Unteroffizier und Vizefeldwebel. Staatsdienst abgelehnt. 1919 Heirat mit Nachbarin Katharina Gold in Oberkochen. 5 Kinder.

Besondere Beachtung gebührt Bürgermeister Gustav Bosch, der es verstanden hat, anlässlich des Todes von Franz Grupp im Jahr 1974 mit außerordentlich feinsinnig abgewogenen Worten das Leben des Verstorbenen angemessen zu würdigen.

Im Amtsblatt vom 8.11.1974 heißt es:

Bürgermeister Bosch legte einen Kranz mit den Farben der Stadt an seinem Grabe nieder und führte dazu u.a. aus:

„Wir stehen am Grabe eines Mannes, dem Bürgerschaft und Stadtverwaltung Dank schuldeten und dem die letzte Ehre zu erweisen sie für ihre vornehme Pflicht hielten. Möge auch die Zeit der unmittelbaren öffentlichen Wirksamkeit des Verstorbenen weit zurückliegen: er (Bgm Bosch) meine vor allen anderen Ehrenämtern die Tätigkeit als Beigeordneter und Stellvertreter des Bürgermeisters in den schicksalsträchtigen Jahren 1934 bis 1945. Gerade wegen dieses Zeitabschnittes müsse man die schwere Last jener Aufgabe im rechten Lichte sehen. Mit vielen der an diesem Grabe Versammelten glaube er zu wissen, daß der Verstorbene dieses Amt in jener Zeit nicht gesucht habe. Es sei ihm aus seiner Haltung, die eine soldatische und vaterländische war, zugefallen, und er habe es nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohle der Gemeinde und ihrer Bürger in menschenmöglicher Gerechtigkeit verwaltet. Die enge Verbindung mit dem Berufsstand und allen seinen Organisationszweigen, die tiefe Verwurzelung in der Heimatgemeinde, ihren Vereinen und bürgerschaftlichen Institutionen, vor allem im kirchlichen Leben – vor und nach den politischen Wendemarken und ungebrochen, solange es ihm die Gesundheit erlaubte –, mit vielen Vertrauensbeweisen in leitenden Funktionen hätten gezeigt, was dieser Mann seinen Mitbürgern wert war. Man möchte wünschen, daß das ehrenamtliche Element auch in der neuen Stadt jetzt und künftig so aufrichtige und aufrechte Männer fände, wie er einer gewesen war. Volk und Staat, Bürgerschaft und Stadt, lebten aus der Kraft ihres Opfers – vor allem in Zeitläuften der Erschütterungen, der Zusammenbrüche und des Neubeginns, wie der Verstorbene sie an hervorragender, verantwortungsvoller und in höchstem Maße unbequemer Stelle hier habe bestehen müssen – und wie sie nach den Erfahrungen der neueren Geschichte keiner Generation erspart zu bleiben schienen. Gott schenke ihm die ewige Ruhe und lasse ihm das ewige Licht leuchten“.

Wir sehen vergleichsweise – auch aus den abgewogenen Worten von Bürgermeister Gustav Bosch – wie einfach es heute für eine im Wesentlichen gleichgültige Masse geworden ist, über Vergangenes zu urteilen oder gar zu richten. Besser sollten wir vorsichtig erkennen, dass das, was wir in unserer eigenen Zeit als Gegenwart erleben und gestalten, von Folgegenerationen einem ebenso kritischem Urteil und ebenso peinlicher Hinterfragung unterliegen wird, wie die Zeiten unserer Väter und Großväter dem Urteil unserer so kritikfreudigen Zeit unterliegen. Wir sollten also doch besser ziemlich leise sein…

Dietrich Bantel