Eine im gemeinderätlichen Technischen Ausschuss von Dr. Michael le Maire gestellte Frage wurde von Berichterstatter Lothar Schell in der »Schwäbischen Post« vom 15. März aufgegriffen. Schlagzeilen: »Hohlräume am Kocher vermutet – Ausschuss befasst sich mit Grotte unterm Rodstein und dem Kocherusprung«.

Dazu ist aus der Sicht des für die Oberkochener Gemarkung zuständigen ehrenamtlichen Mitarbeiters des Landesamtes für Denkmalschutz, Dietrich Bantel, mancherlei zu sagen.

1.) Entgegen zweier Darstellungen in der GR-Sitzung vom 11. März d.J. ist im Heimatbuch durchaus die Rede von einer kleinen Höhle unterm Rodstein, nämlich auf Seite 442 (Erstauflage v. 1986) resp. auf Seite 446 (Zweitauflage v. 1993). Dort ist unter dem zwar etwas irreführenden, jedoch in dieser Form tradiierten Titel »Der Besenbinder vom Katzenstein« überliefert, dass sich (wörtliches Zitat) in dieser »kleinen Höhle unter dem Kreuz auf dem Rodstein« ein Besenbinder aufgehalten hat. (19. Jahrhundert?)

2.) Was die »Höhle im Oberen Rodstein« betrifft, so ist aus speläologischer, d.h. »höhlenkundlicher« Sicht, zu vermerken, dass man »Löcher« (Stadtrat Burger: »Mauslöcher«) unter 5 Metern Länge »Apris« nennt. Apri ist die Fachbezeichnung für eine »Grotte«. – Erst über 5 m Länge werden Höhlen »Höhlen« genannt.

3.) Die angesprochene Höhle ist also bislang keine Höhle, sondern kann »guten Gewissens« noch als Apri eingestuft werden. Rein theoretisch ist nicht auszuschließen, dass dieses Apri möglicherweise aber nach der »Methode« der Höhle am Griebigen Stein (1979) zumindest in die Tiefe »verlängerbar« ist. Dagegen sind jedoch eine Reihe von »Abers« anzumerken.

4.) Seitens des Landesamtes für Denkmalschutz (früher LDA) gilt, dass grundsätzlich jedes Apri und jede Höhle auf der Schwäbischen Alb sporadisch als neolithischer (steinzeitlicher) Wohnplatz gedient haben kann, also auch das Rodstein-Apri. An der Oberfläche liegend wurden bislang jedoch – im Gegensatz zur Höhle im Griebigen Stein und zur Schmiedesteinhöhle – keine Hinweise (z.B. Scherben) gefunden, die auf einen sporadisch genutzten steinzeitlichen oder auch mittelalterlichen Wohnplatz hinweisen.

5.) Die Menschen der Vorzeit haben – entgegen einer weitverbreiteten falschen Meinung – nicht »in« den Höhlen gelebt, sondern aus leicht nachvollziehbaren Gründen (Licht) nur im unmittelbaren Eingangsbereich derselben. Bei Apris ist logischerweise der gesamte Apribereich als »Nutzfläche« anzusehen.

6.) Aus diesem Grund sind die Apris der Schwäbischen Alb insgesamt und die Flächen im Nahbereich der Eingänge aller Höhlen auf der gesamten Schwäbischen Alb unter Schutz gestellt. Auf eigenmächtiges Schürfen und Graben stehen hohe Strafen.

7.) Die hinteren dunklen Höhlenbereiche haben häufig (Frankreich, Spanien) zur Ausübung kultischer Handlungen gedient – sozusagen als »vorchristliche Kirchen«. – Vielerorts werden deshalb in den tieferabgelegenen Höhlenbereichen außer Malereien auch andere, z.B. dreidimensionale kultische Spuren gefunden (z.B. Werkzeuge und Figuren – Vogelherdhöhle, Ofnethöhle).

8.) Eine historisch-kultische sporadische Nutzung des Apris, nennen wir sie »Grotte«, unten im Oberen Rodstein, ebenso wie eine mehr als sporadische wohnplatzmäßige Nutzung derselben, kann keineswegs ausgeschlossen werden. Dagegen spricht nur, dass der Platz sehr weit von einer Wasserstelle entfernt ist.

9.) Eine »archäologische Untersuchung« der Grotte unterm Rodstein wird mit Sicherheit in absehbarer Zeit nicht stattfinden, da es hierfür weder Anlass, noch Notwendigkeit, noch Geld gibt. Die Geschichte ist davon abgesehen – das wissen wir aus den Erfahrungen mit dem »Römerkeller« – am besten in der Erde konserviert. Auch verbessern sich die archäologischen Forschungsmöglichkeiten und damit das Erlangen von Erkenntnissen aus bislang unbekannten im Boden verborgenen Befunden von Jahr zu Jahr.

10.) Geld für sogenannte »Lustgrabungen« ist seit vielen Jahren nicht mehr vorhanden. Abgesehen davon sollten wir auch kommenden Generationen noch Arbeit überlassen. – Im Übrigen trifft tatsächlich zu, was Stadtrat Burger feststellte: In den späten Siebzigern und den frühen Achtzigern des letzten Jahrhunderts wurden sämtliche bekannten »Löcher« auf unserer Gemarkung, die »größer als ein Mausloch« sind, untersucht – was nicht heißt, dass unsere Gemarkung nicht doch noch viele archäologische und auch speläologische Überraschungen bereithält.

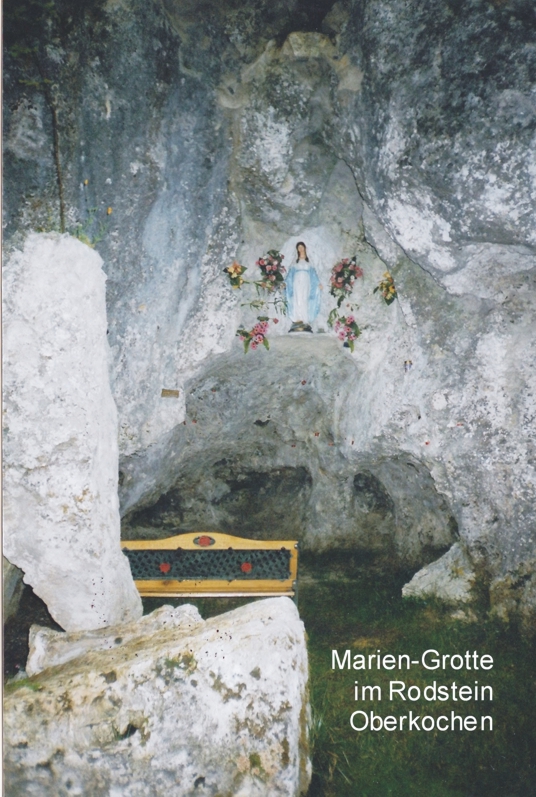

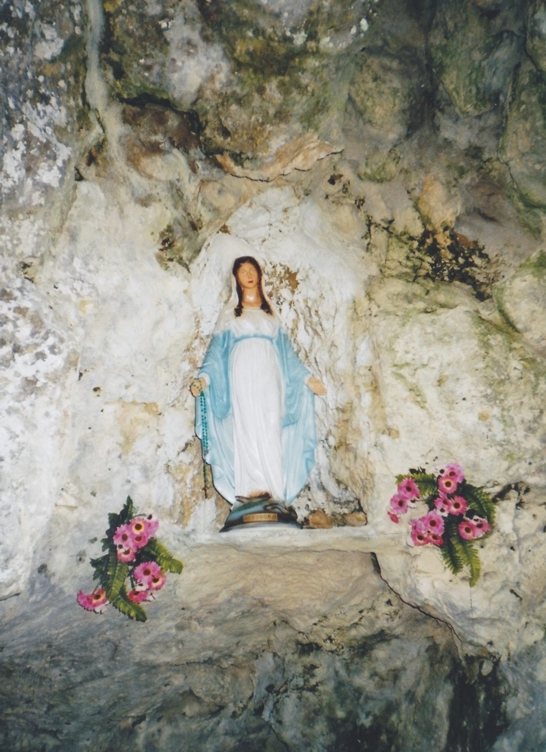

Die Grotte im Rodstein

11.) Vor ca. 5 Jahren hat der Oberkochener Bürger Eugen Weber mit Einverständnis des Vorsitzenden der Realgenossenschaft Oberkochen, Herrn Bruno Balle, und durch meine Vermittlung auch der Duldung der Naturschutzbehörde beim Landratsamts Ostalbkreis mit Schreiben vom 20.3.2008 nach einem Ortstermin am 19.03.2008 (Herr Fritz, Frau Hägele) in dem Rodstein-Apri eine Marienfigur aufgestellt, so dass eine Art »Lourdes-Grotte« entstanden ist.

Weiteres Beiwerk wurde aus naturdenkmalschützerischen Gründen von der Naturschutzbehörde des LRA Aalen abgelehnt.

12.) Eugen Weber bezieht sich bei seiner Aktion in der Rodstein-Grotte auf ein Ereignis in Med(j)ugorje in Bosnien-Herzegowina, wo durch Marienerscheinungen seit 1981 ein immer bekannter werdender Marien-Wallfahrtsort entstanden ist, der Hundertausende von Besuchern anzieht. Dorthin finden bereits Omnibus- und Flugwallfahrten statt.

13.) Die Gründe für Eugen Webers Initiative sind persönlicher Art, aber für viele Oberkochener Bürger auch durchaus von allgemeinem Interesse. Eugen Weber teilte mir in einem Schreiben vom 3. März 2008 u.a. mit, dass der Kreuzberg in Med(j)ugorje mit entsprechendem landschaftstypologischem Transfer eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Situation des Rodsteins über dem Kochertal und Oberkochen hat.

Unser Foto belegt die Ähnlichkeit der Situation, wenngleich der Höhenunterschied zwischen Bergkreuz und Tal in Med(j)ugorie wesentlich größer ist.

14.) Der Rodstein in Oberkochen wird von alters her am 14. September jeden Jahres nach dem Fest der Kreuzerhöhung von Pilgern zum Gipfelkreuz bewandert… — (ausführlicher Bericht hierzu in BuG vom 14. September 1973 – Näheres zum Rodstein-Kreuz auf dieser Homepage unter Punkt 16 »Kreuze« – Oberkochener Kleindenkmale.

15.) Bemerkenswert ist der Gedanke, dass in weit mehr als 100 Jahren am Rodstein nunmehr nach und nach die ganze Heilige Familie (Christuskreuz, Josefskapelle, Mariengrottte) »zuhause« ist.

16.) Pfarrer Macho steht der gedanklichen und praktischen Arbeit von Eugen Weber sehr positiv gegenüber. Im September letzten Jahres haben er und viele Oberkochener Kreuzerhöhungs-Wallfahrer nach dem Gebet beim Rodstein-Kreuz die Rodstein-Grotte und die Marienfigur im Rahmen einer Andacht aufgesucht.

17.) Insofern ist der Platz, bei dem zumindest bislang kein archäologischer Befund nachzuweisen ist, nun inmitten herrlicher Natur unter dem Aspekt gewisser anders ausgerichteter Vorzeichen unserer Zeit vielleicht verstärkt auf dem Weg hin zu einem kleinen und eigenwilligen zeitgenössischen kleinen christlichen »Kultplatz«.

18.) Symbolisch für die zarte Pflanze »Marien-Grotte unter Rodstein« steht ein Foto von Eugen Weber, das aus der Grotte heraus auf eine Felsnadel aufgenommen ist, und das die erfolgreiche Kraft der Natur zeigt, ein Bäumchen auf einer nackten spitzen Felsnadel anzusiedeln.

Höhlensystem hinter dem Kocherursprung?

19.) Zur zweiten Schlagzeile der SP vom 15.3.2013 »Hohlräume am Kocher vermutet«. – Über dieses Thema haben wir bereits mehrfach in unserer heimatkundlichen Berichtserie »Oberkochen – Geschichte, Landschaft, Alltag« berichtet, – zuletzt in Bericht 568 vom 30.7.2010 (Höhlensystem hinterm Kocherursprung?) und Bericht 577 vom 21.1.2011 (Hochwasser am Kocherursprung). – Auch Bericht 432 vom 31.10.2002 (Kocherursprung – Verstärkte Erosion) behandelt diese Frage ausführlich.

20.) Seit Februar 2010 bemühe ich mich, wiederum als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Landesamts für Denkmalpflege, für Höhlenforscher eine Genehmigung für eine kleine Versuchssondierung im Bereich des Naturdenkmals »Kocherusprung« zu erhalten, was, wie leicht nachvollziehbar, nicht ganz einfach ist. – Einer dieser Forscher, Hansjörg Schneider, Oberkochen/Essingen, war schon 1979 in der von mir gegründeten Höhlen-Interessengemeinschaft Oberkochen (Höhlen-InGO) dabei. Ein weiterer Speläologe, der sich engagiert, ist Dr. Jürgen Bohnert aus Freiburg. Auch unser Oberkochener Gerhard Schuster gehört zu den Interessenten. – Die Forscher arbeiten in verschiedenen Gruppen, wie z.B. der Höhlenforschungsgruppe Ostalb Kirchheim, die über die Höhlen InGO Heidenheim aus der Höhlen-InGO Oberkochen hervorgegangen ist, sowie der ArGe Höhle und Karst Grabenstetten und die ArGe Blaukarst (Blautopf usw).

21.) Mit Datum vom 10.1.2013 haben wir nun vom Land Baden-Württemberg, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, die offizielle schriftliche Genehmigung für die Untersuchungen im Bereich des Kocherursprungs erhalten, – unterstützt auch durch das Interesse von Bürgermeister Peter Traub und Stadtbaumeister Johannes Thalheimer. Natürlich sind mit der Genehmigung die üblichen Auflagen verbunden, – vor allem auch unter dem archäologischen Aspekt im Bereich von Quellen, denn Quellen waren schon vor Jahrtausenden bevorzugte Siedlungsplätze. Speziell im Bereich des Kocherursprungs sind Münzfunde belegt. Unser Mitglied Roland Gründer hat dort auch schon den Scherben einer vorchristlichen Graphit-Keramik gefunden.

22.) Wann die Arbeiten durchgeführt werden, bleibt vorerst nichtöffentlich, um das Interesse Nichtbefugter möglichst gering zu halten.

Ich hoffe, dass durch diesen Artikel eine Reihe offener Fragen, die sowohl durch die Anfrage im Gemeinderat als auch durch die Berichterstattung in der »Schwäbischen Post« entstanden sind, in Zusammenarbeit mit den Herren Eugen Weber, Dr. Michel le Maire und Pfarrer Andreas Macho beantwortet werden konnten.

Dietrich Bantel