Bürgermeister Bosch hatte Recht:

Unser heutiger Bericht 599 bezieht sich auf den Vortrag »Kleindenkmale in Oberkochen«, den der Ehrenvorsitzende des HVO zusammen mit Helmut Gold am 12.4. im Schillerhaus gehalten hat. Der erste Teil des Vortrags war unterteilt in »Kleindenkmale innerhalb Etters« und »Kleindenkmale außerhalb Etters«.

Nach dem Vortrag, in dem auch noch die 16 Kreuze auf Oberkochener Gemarkung gezeigt und besprochen wurden, wurde von einigen Besuchern festgestellt, dass die Bezeichnungen »innerhalb und außerhalb Etters« im alten Oberkochen nicht gebräuchlich gewesen seien.

Nach kurzem Hin und her stellte sich dann aber heraus: Einige Besucher kannten den Begriff »Etters« tatsächlich, und waren auch der Ansicht, dass man so früher in Oberkochen auch für »innerhalb und außerhalb des geschlossenen Orts« gesagt habe.

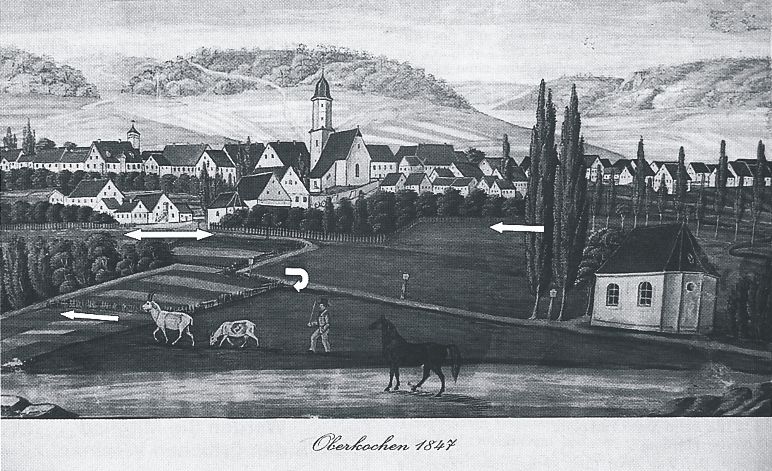

Um das zu belegen, veröffentlichen wir heute erneut die älteste Darstellung Oberkochens, — eine Deckfarbenarbeit aus dem Jahr 1847, die von einem bis heute nicht völlig fraglos feststehenden Maler stammt.

Es muss in den späten Sechzigern des letzten Jahrhunderts, auf alle Fälle wohl noch vor der Stadterhebung 1968, gewesen sein, als Bürgermeister Bosch mit der Bitte zu mir kam, ich möge ihm einen fähigen Drucker vermitteln, der ihm das, von der Besitzer-Familie Trick ausgeliehene kleine Original-Bild von Oberkochen, der ältesten bekannten Darstellung des Orts, optimal reproduzieren könne. Eine solche Repro nennt man Faksimilie (von den lateinischen Wörtern »fasere« = »machen« und »similis« = »ähnlich« abgeleitet). Bürgermeister Bosch erklärte mir, da ich damals noch ein Frischling in Oberkochen war, alles, was er über das Bild wusste. Unter Anderem auch, dass auf dem Bild sowohl beide Kirchen sowie die beiden Kapellen noch in ihrem alten Zustand vor den bekannten Umbauten zu sehen sind, vor allem rechts im Vordergrund auch die um 1950 abgebrochene Wiesenkapelle. Dann wies er mich ausdrücklich auf den sogenannten »Ettereszaun« hin, der 1847 noch um das Dorf ging, und vor allem in der linken Hälfte des Bildes besonders gut zu sehen sei. (Siehe Markierungen).

Ich hatte das Wort »Etter« bis dahin noch nie gehört und war vom Wissen des Bürgermeisters wieder einmal beeindruckt. Die Ottilienkapelle, so fuhr Bgm Bosch fort, habe 1847 eindeutig »innerhalb Etters«, die Wiesenkapelle hingegen »außerhalb Etters« gelegen. Der ziemlich robuste »Etterszaun« sei mehr oder weniger als symbolischer Rest von einer Ortsumgrenzung anzusehen, wie man sie im Mittelalter um kleinere Orte aufgerichtet habe anstelle von »Stadtmauern«, die man sich nicht habe leisten können, zur Abgrenzung und zum eigentlich zu dieser Zeit nur noch zeichenhaften Schutz der mit Gebäuden überbauten Ortsfläche gegenüber dem gemeindeeigenen Grund außerhalb der Ortbebauung. Im Übrigen wies mich Bgm Bosch auch auf die drei »Kreuzweg-Stationen« hin, die als Teil vom ganzen Wallfahrtsweg anzusehen seien, der zu der damals weit »außerhalb Etters« gelegenen über den Ort hinaus bekannten Wallfahrtskapelle mit dem sogenannten »Wiesenherrgott« (»Geisselheiland« — heute in der Katholischen Kirche St. Peter und Paul) geführt habe.

Nach geraumer Zeit lagen die in der Tat dem Original so ähnlich gewordenen Repros vor, dass sie von diesem nicht zu unterscheiden waren. Diese Faksimiles hat Bürgermeister Bosch dann über viele Jahre hinweg aus besonderen Anlässen als Geschenk an verdiente Bürger und Gäste der Stadt gegeben.

Leider ist das Original bei der Famillie Trick nicht mehr auffindbar — selbst dort hängt nur noch ein Faksimiledruck.

Zurück zum Etter.

Heute hat man’s einfach: Man öffnet seine digitale Kiste, gibt im Internet bei »Google« den Suchbegriff »Etter« ein, — und schon hat man des Rätsels Lösung schwarz auf weiß und auch noch mit Abbildungen auf dem Schirm.

Dort kann findet man haargenau das ein halbes Jahrhundert alte Wissen von Bürgermeister Bosch.

Etter (Zitat Google v. 15.04.2012)

»Etter (auch: Öder) weibl., auch männl, ist eine süddeutsche Bezeichnung für die Umgrenzung eines mittelalterlichen Ortes. Im Gegensatz zu Städten mit Stadtmauern waren Dörfer zumeist von Hecken oder Holzzäunen umgeben. In der Dreifelderwirtschaft waren auch die drei Flurteile Sommerfeld, Winterfeld und Brache jeweils mit einem Zaun oder einer Hecke umgeben, da sie in den Zeiten ohne Fruchtbestand als Viehweide dienten. Im Etter waren auch ein oder mehrere Tore erforderlich.

Der Verlauf des Etters und seine Tore hatten auch juristische Bedeutung. Er bildete im Mittelalter und der frühen Neuzeit oft die politische Grenze zwischen dem rechtlichen Zuständigkeitsbereich einer geschlossenen Hofmark (Hofmark innerhalb Etters, Gerichtsbarkeit inner der Etter) und dem Zuständigkeitsbereich des Landgerichts des Landesherrn. Hier wurden etwa Straftäter von Hofmarksamtmännern an Landgerichts-Amtsmänner übergeben.

Im Zusammenhang mit der Etter wird auch oft der Begriff Falltor erwähnt. So steht bei J.A. Schmeller »Das Falltor, das, der Faler, Zauntor über Fahrwege, das von selbst zufällt. Besonders ein solches wodurch der eingezäunte Bezirk um ein Dorf von dem freyen Felde außerhalb desselben wegen des Weideviehes abgeschlossen werden kann. Bey Dörfern, die eine geschlossene Hofmark bildeten, durften ehemals die Beamten des Landesfürsten oft nur bis an das Falltor kommen, um einen Criminalverbrecher, wie ihn der Hofmarksrichter dahin lieferte… in Empfang zu nehmen.

Etter bezeichnet heute auch das Kerngebiet einer Ortschaft (etwa hei »Baulandpreise im Ortsetter«)« Ende Zitat Google (Wikipedia).

Zu unserer Abbildung:

Wir erkennen durch die Pfeile die Stellen, an denen der »Etterszaun« besonders gut dargestellt ist. Teilweise, wie z.B. vorne im Bild links, ist er in schlechtem Zustand. Wir erkennen ferner, dass, wie bei »Google« beschrieben, auch Busch- oder Baumreihen, möglicherweise sogar geschichtete Trockensteinmauern, die Begrenzungen darstellen oder zusätzlich betonen. An der Stelle, wo sich der in zwei Richtungen weisende Pfeil befindet, ist durchaus denkbar, dass sich dort einst ein »Falltor« befunden hat, denn an dieser Stelle verlässt der Kapellenweg den inneren Etters und der äußere Etters beginnt. Da in der Mitte des 19 Jahrhunderts ein »Falltor« nicht mehr benötigt wurde, ist es wohl entfernt worden; der Zaun jedoch, der links und rechts an das »Falltor« anschloss, blieb zumindest bis zu diesem Zeitpunkt erhalten. — Zur Frage: Von wo aus hat der Maler gemalt? Wenn wir davon ausgehen, dass die Wiesenkapelle, die einst talabwärts schräg gegenüber dem Gebäude Mannes am Kapellenweg (ehem. Sägwerk Fa. Bäuerle) stand, und die Katholische Kirche etwa mittig zwischen der alten Evangelischen Kirche und der Wiesenkapelle steht, kann der Berg hinter dem Dorf eigentlich nur die »Heide« sein, — das Tal, das sich vom rechten Bildrand aus weg vom Dorf zieht, muss das Kochertal Richtung Unterkochen sein. Der Volkmarsberg wäre vom rechten Bildrand angeschnitten. — Wer weiß mehr?

Im »Schwäbischen Handwörterbuch« Mohr/Siebert finden wir: »Etter = Zaun oder Umzäunung im allgem., der früher das Dorf umgebende Zaun: Grenze zwischen Wohnort (Dorf/Stadt) und Feldflur. Innerhalb; außerhalb Etters.«

Bei Hermann Wax — 1. Auflage, unserem ansonsten zuverlässigen Macher des »Schwäbischen Lexikons«, finden wir »Etter« nicht aufgeführt. — In der 3. Auflage finden wir dann eine Erklärung, die Mohr/Siebert entspricht.

Dietrich Bantel